Голубые сороки делятся едой с товарищами

Несмотря на то, что представители одного вида обычно находятся в состоянии жесткой конкуренции, у многих животных развиты различные формы взаимопомощи. Так, приматы и врановые могут делиться кормом, в том числе с неродственными им особями. Считается, что такое поведение, которое называют просоциальным, берет начало в родительской и «супружеской» заботе, которые затем стали распространяться и на других членов «коллектива». Проявления такой взаимопомощи особенно развиты у кооперативно размножающихся видов, один из которых — голубая сорока (Cyanopica cyana) — стал объектом нового исследования орнитологов из Венского университета. Им удалось показать, что сороки активно делятся едой, и при этом могут оценивать потребности партнера: они делятся чаще, если видят, что другие птицы лишены лакомства. Правда, это касается только самок; самцы стараются не упустить любого случая завоевать признательность «дам» и «коллег» и одинаково часто делятся едой всегда, когда им представляется такая возможность.

«— Дай еду! — Нет еды!» — такими словами приветствовали друг друга северные орки в романе-фанфике В. Барановского «Край без короля». Этим, конечно, подчеркивалось их недружелюбие, ведь совместная трапеза — едва ли не главное проявление дружеских чувств, принятое у людей (а также хоббитов, эльфов и гномов). Впрочем, у северных орков еды и в самом деле было очень мало, и, если бы они решили ею делиться — это стало бы ярким проявлением альтруизма: помощи другому в ущерб самому себе. Среди людей истинный альтруизм считается проявлением высочайшего благородства; еще более редок он в животном мире. Проявления взаимопомощи словно бы смягчают ту суровую картину, которая рисуется в нашем воображении при словах «борьба за существование». Эта метафора, вошедшая в подзаголовок классического труда Ч. Дарвина «Происхождение видов» («Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life» — «сохранение успешных пород в борьбе за жизнь»), недвусмысленно намекает, что в природе царят весьма суровые порядки. С точки зрения «эволюционной логики» альтруизм выглядит парадоксальным: поведение животных по большей части формируется на врожденной основе, и «гены альтруизма» распространяются менее эффективно, чем «гены эгоизма». Значит, с каждым поколением они будут встречаться все реже и реже (впрочем, возможны варианты: см. новость Альтруисты процветают благодаря статистическому парадоксу, «Элементы», 16.01.2009).

Поэтому неудивительно, что взаимопомощь в животном мире обычно оказывается не из «чистого бескорыстия», а на взаимовыгодной основе. Примером этому, во-первых, служат «супружеская» и родительская забота: понятно, что от них напрямую зависит успех размножения и возможность передать свои гены следующему поколению. Во-вторых, животные с развитой социальностью могут проявлять так называемый реципрокный, или взаимный альтруизм. Такие отношения «ты мне — я тебе» могут и вовсе не напоминать альтруизм — например, в ситуации, когда подчиненная особь отдает доминанту пищу, чтобы избежать преследований с его стороны. Наконец, взаимная щедрость может способствовать «хорошим отношениям» между членами группы — ради них иной раз можно и не поскупиться лишним бананом. В отличие от альтруизма, помощь другому здесь не противоречит собственным интересам особи; такое поведение называют просоциальным. Итак, различие — в «цене» взаимопомощи для того, кто ее оказывает: отдать последний кусок другому, когда ты голоден сам — это явный альтруизм, а поделиться едой, когда она в избытке — просоциальное поведение.

Взаимопомощь в той или иной форме широко распространена среди наших ближайших родственников — приматов. Например, шимпанзе могут делиться едой с членами стаи, которые не приходятся им родственниками, а иногда — даже с особями из других стай. Впрочем, далеко не все приматы делятся едой даже с собственными отпрысками, а те же шимпанзе делают это только после настойчивой просьбы — то есть проявляют только пассивную просоциальность. Как видно, для развития сложных форм взаимопомощи недостаточно одного лишь коллективизма и развитых когнитивных способностей. Стоит отметить и то, что животные далеко не всегда делятся едой добровольно — то, что можно принять за взаимопомощь, может оказаться простой «терпимостью к воровству». Однако в других случаях животными явно движет желание помочь сородичу.

Яркий пример этому дали эксперименты с обыкновенными игрунками (Callithrix jacchus, рис. 2). Обезьянок сажали в разделенную перегородкой клетку; у одной из них была возможность дотянуться до подносов для корма. Первый поднос был пуст, на втором лежало лакомство, но взять его могла только особь с другой стороны перегородки. Несмотря на отсутствие прямой выгоды для себя, игрунки чаще всего подтягивали именно второй поднос. И дело не в том, что они не понимали «подвоха»: если на другой стороне клетки никого не было, они выдвигали оба бесполезных подноса с одинаковой частотой. При этом получателю «подарка» не нужно было выпрашивать угощения от своего партнера — таким образом, игрунки проявляли активную просоциальность.

Рис. 2. Обыкновенные игрунки (Callithrix jacchus) живут семьями, которые, наряду с размножающейся парой, включают помощников — половозрелых особей, которые помогают им в уходе за потомством. Фото © Dalia Fichmann с сайта dodho.com

«Общественный строй» игрунок весьма необычен. Они живут группами, которые чаще всего включают одну, иногда двух размножающихся самок; при этом «супруг» — доминантный самец — и остальные члены группы, обычно подросшие дети и родители доминантной пары, принимают участие в заботе о ее потомстве. В этом отношении их жизнь напоминает человеческие семьи, тогда как у человекообразных обезьян ничего подобного нет: самки ухаживают за детенышами самостоятельно, а самцы этим себя не утруждают. Кооперативная забота о потомстве (cooperative breeding) — характерная черта всего семейства игрунковых (Callitrichidae): оно относится к южноамериканским широконосым обезьянам и связано с нашей эволюционной линией весьма отдаленным родством. Предположение о важной роли «заботы о чужих детях» в развитии просоциальности получило название гипотезы кооперативного размножения (cooperative breeding hypothesis). Кооперативное размножение редко встречается у млекопитающих, зато у птиц его практикуют примерно 9% видов, а среди певчих воробьиных — и вовсе 18,5% (см. C. Riehl, 2013. Evolutionary routes to non-kin cooperative breeding in birds). Большинство таких видов обитают в экваториальном и тропическом поясах; там, из-за высокой конкуренции, молодые, но уже половозрелые птицы зачастую не могут сразу найти свободный участок для гнездования и становятся гнездовыми помощниками при размножающейся паре (см. новость Самцы коммунально гнездящихся тимелий предпочитают окружать себя родственниками, «Элементы», 21.11.2016). Впрочем, нехватка гнездовых территорий — не единственный фактор, с которым связано помощничество: у одних видов первогодки продолжают помогать родителям даже тогда, когда свободные участки в избытке; у других, напротив, «молодежь» вынуждена оставаться на территории родителей, но при этом не проявляет интереса к «младшим братьям». Разнообразие форм кооперативного размножения делает птиц интереснейшей модельной группой для изучения просоциальности, которая, как и в случае приматов, нередко проявляется в форме передачи корма друг другу (похоже, именно такой случай запечатлен на вирусном видеоролике о серой вороне «на рыбалке»).

Кооперативное гнездование характерно для многих врановых (Corvidae) — долю таких видов в семействе оценивают в 32–41% (см. О. А. Брезгунова, 2015. Кооперативное размножение у врановых (Passeriformes, Corvidae) птиц). Виды северных широт зачастую ведут стайный образ жизни и гнездятся колониями, но кооперативное размножение характерно для немногих «северных» видов: среди них — голубая сорока (Cyanopica cyana; рис. 1 и 3), распространенная в Забайкалье, Монголии, Китае и Японии. Голубые сороки образуют постоянные пары, круглый год держатся стаями, а в уходе за птенцами регулярно участвуют помощники, вероятно — «старшие дети», выращенные в предыдущий сезон гнездования.

Рис. 3. Голубая сорока (Cyanopica cyana) у гнезда с птенцами. В отличие от других живущих в России врановых, в выкармливании потомства у голубых сорок участвуют не только родители, но и «помощники» — птенцы из прошлогоднего выводка. Фото © Валерий Шохрин с сайта fareastru.birds.watch

Исследование, о котором идет речь, проводили вдали от естественного ареала вида — в авиарии института Вены, где живут две небольших группы голубых сорок. В одной из них шесть особей (четыре самки и два самца), в другой — четыре (по две каждого пола), в том числе одна размножающаяся пара. Ранее в экспериментах с этой же группой удалось показать, что просоциальное поведение у сорок действительно имеется, причем в активной форме: они с готовностью совершали действие, которое позволяло получить корм их социальному партнеру. Для этого использовали механизм наподобие качелей — когда одна птица усаживалась на одну сторону, другая особь могла получить вознаграждение (см. L. Horn et al. 2016. Proactive prosociality in a cooperatively breeding corvid, the azure-winged magpie (Cyanopica cyana)). Новое исследование ставило своей целью изучить просоциальное поведение в более естественных условиях, а также попробовать обнаружить еще более сложное проявление социальности — способность птиц судить о том, когда именно их сородичам необходимы услуги с их стороны.

Схема эксперимента была предельно проста (рис. 4). Птиц выпускали в вольер, разделенный сеткой на две части. Одну из птиц помещали по одну сторону сетки, остальных членов ее группы — по другую. Им предоставляли лакомство — мучных червей, в достаточном количестве для того, чтобы удовлетворить даже нескольких особей (а подопытные и так были сыты — поэтому в экспериментах они иногда припрятывали предоставляемый им корм «на потом»). В первом эксперименте («корм недоступен») лакомство давали только «одинокой» птице (рис. 4, a), во втором («корм доступен») его помещали в обе части вольера (рис. 4, b). В третьем эксперименте («свободное перемещение») перегородки не было, птицы могли свободно перемещаться по всему вольеру и добывать червей на любой из кормушек (рис. 4, c). Предполагалось, что если подопытная особь способна оценить потребности своих компаньонов, то наиболее активно она будет делиться с ними в первом случае, когда те лишены доступа к лакомству. Длительность экспериментов составляла две минуты; поведение подопытной особи — прежде всего передачу корма другим птицам и выпрашивающие крики с их стороны — анализировали по видеозаписям. Все 10 особей дважды побывали в роли подопытных птиц в каждом из экспериментов (правда, несколько из них пришлось исключить из анализа из-за технических проблем с записью).

Рис. 4. Схема поведенческого эксперимента, в котором изучались способности голубых сорок (Cyanopica cyana) к оценке потребностей своих товарищей. Зеленым обведена особь, за которой велись наблюдения. В желтую банку помещали мучных червей — излюбленное лакомство сорок. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

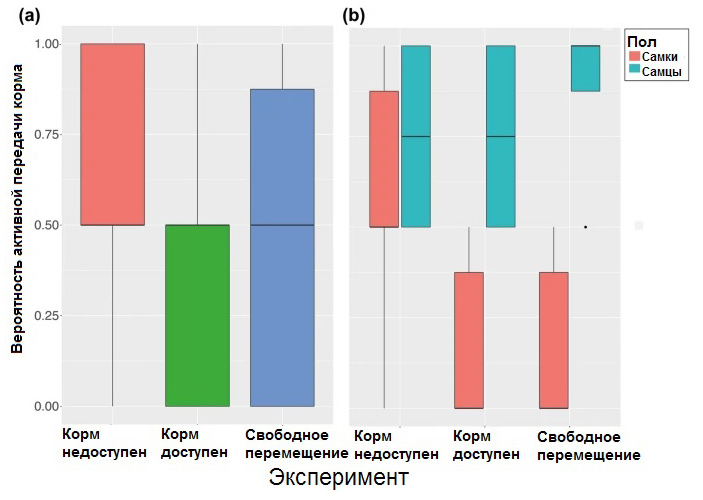

Сороки делились лакомством довольно часто — такое поведение отметили у 9 из 10 подопытных птиц. В среднем, это происходило почти два раза за двухминутную сессию наблюдений; всего экспериментаторы отметили 109 случаев передачи корма. Как и ожидалось, в ситуации «недоступного корма» сороки делились кормом чаще (рис. 5, a), причем в большинстве случаев (84%) они делали это целенаправленно, поднося корм к клюву другой птицы. Случаи «пассивной дележки», когда птица просто подходила к перегородке с «добычей», а особь с другой стороны сетки выхватывала ее из клюва, были редки — так что авторы сосредоточились на анализе активной передачи корма. Детальный анализ показал, что различия между экспериментом с «недоступным кормом» и остальными экспериментами проявлялись только у самок; самцы же делились едой одинаково часто в любой ситуации.

Рис. 5. Вероятность активной передачи корма подопытной особью голубой сороки (Cyanopica cyana) в различных вариантах поведенческого эксперимента (см. рис. 4). В каждом из опытов подопытная особь либо делилась едой с другими (вероятность 1), либо не делилась (вероятность 0). По результатам двух повторов эксперимента оценивали вероятность передачи корма для каждой особи: она могла принимать значения 0 (особь не делилась вообще), 0,5 (особь делилась в одном повторе) или 1 (особь делилась в обоих повторах). На графике показаны объединенные данные по всем особям: черная горизонтальная линия соответствует медиане вероятностей, границы цветных «ящиков» — верхней и нижней квартилям, «усы» — минимальному и максимальному из отмеченных значений (в пределах полутора интерквартильных интервалов; прочие значения показаны точками). a — результаты по всем птицам, b — результаты в опытах с особями каждого пола. Рисунок из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Полученные результаты нельзя объяснить только тем, что в ситуации «недоступного корма» оставшиеся без лакомства птицы издавали просящие крики. Такие сигналы, действительно, побуждали подопытных птиц делиться чаще, однако в условиях «недоступного корма» такая зависимость была выражена сильнее. Значит, птицы с большей готовностью реагировали на просьбы, если у других особей не было доступа к корму. Кроме того, исследователи отдельно проанализировали случаи, когда выпрашивающих криков никто не издавал. Общая картина результатов от этого не изменилась: птицы, а точнее — самки, активнее делились едой в ситуации «недоступного корма». Итак, с одной стороны, исходная гипотеза подтвердилась: сороки действительно способны оценивать ситуацию, в которой находятся другие члены их группы, и «принимать решение» — помогать или не помогать. С другой стороны, они не всегда пользуются этой способностью, и порой готовы оказывать помощь даже тогда, когда в ней нет очевидной необходимости.

С кем же предпочитают делиться сороки? Птица, за которой велись наблюдения, могла передавать корм максимум четырем партнерам (в среднем 1,9, в том числе 1,5 — активно). Причем выбирала она их явно неслучайным образом: выбор зависел и от пола, и от социальной толерантности — «отношений» с конкретной особью. Степень терпимости друг ко другу оценивали по результатам предварительного эксперимента, в котором двух мучных червей подвешивали за пределами клетки; рядом размещали жердочку, с которой сороки могли дотянуться до своей добычи. Толерантность особи A к особи B выражалась в частоте, с которой особь B подсаживалась на жердочку, занятую особью A.

Выяснилось, что у голубых сорок отношения во многом зависят от пола: социальная толерантность высока между самцами, а вот между птицами разных полов и особенно между самками терпимости меньше (рис. 6, слева). Разделить влияние пола и толерантности оказалось непросто: для этого авторы построили три разные модели, предсказывающие частоту передачи корма друг другу в экспериментах. Модели включали либо один из факторов (социальную толерантность или пол), либо оба вместе. Оказалось, что в целом птицы чаще делятся с особями противоположного пола, причем чем ниже взаимная толерантность, тем чаще дележка. Однако у самок такая зависимость проявлялась только в отношениях друг с другом, но не с самцами: напротив, они охотнее делились с теми из них, кто им «нравился больше» (рис. 6, справа).

Рис. 6. Слева — социальная толерантность между представителями разных полов в подопытной группе голубых сорок (Cyanopica cyana). Толерантность оценивалась как частота совместного кормления в предварительном эксперименте (пояснения в тексте). Справа — влияние пола и социальной толерантности между особями голубых сорок. a — частота передачи корма в зависимости от пола «дарителя» и «получателя». b — влияние комбинации полов (показаны различными цветами) в сочетании с социальной толерантностью (горизонтальная ось). Черная горизонтальная линия соответствует медиане частот, границы цветных «ящиков» — верхней и нижней квартилям, «усы» — минимальному и максимальному из отмеченных значений (в пределах полутора интерквартильных интервалов; прочие значения показаны точками). ♂ — самцы, ♀ — самки. Графики из обсуждаемой статьи в Scientific Reports

Из всего этого можно сделать вывод, что, «делая подарки», голубые сороки стараются «наладить отношения» друг с другом, и прежде всего — с потенциальными партнерами по размножению. Авторы предполагают, что особенно важно это для самцов: ведь в мире птиц именно им чаще всего приходится соревноваться друг с другом за благосклонность самок. Поэтому самцы охотно делятся кормом с самками, даже если те и так не обделены лакомствами. А вот самкам не нужно добиваться чьей-то благосклонности, и они предпочитают делиться в первую очередь со своими «избранниками». Хотя взаимно «толерантные» птицы обмениваются подарками реже, это не значит, что птицы теряют интерес друг к другу: он может проявляться и в других формах, таких как аллопрининг — уход за оперением другой особи.

Делиться друг с другом могли и особи одного пола — но, за единственным исключением, одни лишь самцы. Авторы предполагают, что для них особенно важно поддерживать хорошие отношения в «семье» из гнездящейся пары и помощников. Аналогичную ситуацию отмечали и у некоторых кооперативно размножающихся приматов, а также в стаях воронов (Corvus corax), которые формируются в негнездовое время. Во всех случаях «дружеские» связи между самцами оказывались крепче, чем между самками. Интересно, что роль помощников у врановых также чаще играют самцы, хотя это справедливо не для всех видов и популяций.

Проявления взаимопомощи свидетельствуют о важности поддержания отношений в социуме, а возможность оценить, кому и когда именно следует помогать — о развитых когнитивных способностях врановых. Возможно, они свидетельствуют и еще об одной «человечной» черте — эмпатии, способности переживать эмоции другого как свои собственные. Конечно, мы не можем напрямую судить о том, что именно животное чувствует в той или иной ситуации. Но, во всяком случае, эксперименты показывают, что, видя попавшего в неприятность сородича, птицы могут проявлять те же физиологические признаки эмоционального состояния, что и при собственных передрягах (см. новость Способны ли куры к сочувствию?, «Элементы», 18.03.2011). Эксперименты свидетельствуют и о важной роли мезотоцина — птичьего аналога окситоцина млекопитающих — в проявлениях просоциального поведения у птиц (см. J. F. Duque et al., 2018. Mesotocin influences pinyon jay prosociality).

Активная помощь неродственным особям — своего рода вершина просоциальности в животном мире, и, как видно из результатов работы, эта сложная форма поведения независимо развилась в столь отдаленных эволюционных ветвях, как приматы и врановые птицы. Широкий анализ в пределах отряда приматов показал, что «предварительными ступенями» к этой вершине служат две черты. Во-первых, это передача корма собственному потомству: виды, которые не подкармливают подросших детенышей, не делятся едой и в других ситуациях. Во-вторых, это потребность самцов в «благосклонности» самок: у приматов, как и у голубых сорок, значительная доля «совместных трапез» связана именно с преподнесением корма самке. Если в группе есть один-единственный взрослый самец, то такие знаки внимания он обычно не оказывает. Если же самцам приходится конкурировать друг с другом, то передача корма часто входит в их ритуал ухаживания, — а это способствует развитию взаимопомощи и в более широком «коллективе» (см. A. V. Jaeggi, C. P. Van Schaik, 2011. The evolution of food sharing in primates).

Социальное устройство голубых сорок отвечает обеим критериям, а сверх того, они, как и игрунковые, проявляют кооперацию во время размножения. Все эти факторы, вероятно, сыграли свою роль и в эволюции предков человека: как следствие, взаимопомощь стала нашей «естественной» чертой — хотя степень и формы ее проявления в огромной степени определяются воспитанием, культурной средой, ее нормами и ценностями. Сама возможность осознанно планировать свои действия, свойственная человеку, позволяет выйти далеко за пределы биологических детерминантов — как в сторону бескорыстного альтруизма, так и в сторону глубочайшего эгоцентризма.

Источник: Jorg J. M. Massen, Sofia M. Haley & Thomas Bugnyar. Azure-winged magpies’ decisions to share food are contingent on the presence or absence of food for the recipient // Scientific Reports. 2020. DOI: 10.1038/s41598-020-73256-0.

Антон Морковин

-

Всё ничего, но как то не принята во внимание работа Кропоткина П.А. "Взаимопомощь как фактор эволюции".

-

-

Дело не в справедливости, а доказательности и усилении позиций представленной статьи более обширным материалом. Статья от этого только бы выиграла, поскольку на более представительном материале могло быть показано существование надвидовых эволюционных программ. Я же не умаляю значение блестяще проделанной работы, а наоборот, хотел отметить, что описанная закономерность не единична и имеет универсальный характер.

-

-

Да ладно, пусть будет так. Вы поняли по своему.

Не о приоритете речь, и не о нелепости Вашего сочувствия ему.

Тема взаимопомощи интересная штука. К примеру у нас с Вами она не может состояться, изначально каждый, при положительной оценке статьи, выразил несовместимые суждения. Мои касались содержания темы, Ваши её формы с акцентом на приоритетность, на несправедливость замечания.

Когда то чукчи душили своих стариков, при запрете этого советской властью они перестали кормить их. Причем старики сами просили об этой услуге своих любимых невестку или зятя. Тоже можно сказать некая своеобразная взаимопомощь. В менталитете наших соотечественников, особенно русских, до сих пор является нормой помощь пьяницам, юродивым и попавшим в беду. И в то же время неприятие особенно разбогатевших, в меньшей степени образованных и культурных имеет место быть.

Внутривидовая взаимопомощь и причины её вещь в себе, а межвидовая тем более. Так что князь Кропоткин П.А. со своими наблюдениями вызывает восхищение, а не сочувствие.-

Имхо, князь Кропоткин со своим "научным" выводом, что "Взаимная помощь - закон природы и главное условие прогрессивного развития"(с) вызывает, в лучшем случае, сочувственную иронию. Весь запал его книги посвящен политической борьбе за построение справедливого общества,основанного на солидарности и справедливости. Мол, человек не придумал их, он перенял эти истоки из инстинкта взаимопомощи у животных. В книге 8 глав, а взаимной помощи в животном мире посвящены только первые 2. Короче, вперед к победе анархизма.

Другое дело, взаимопомощь как фактор эволюционной выгоды. Тут биологам есть что поисследовать. Правильным биологам, то есть, не склонным к широким социально-политическим обобщениям.-

Вообще, чувство справедливости и солидарности в первую очередь присуще человеку. Общественный строй, который поддерживает это чувство называется социализмом. К анархизму его можно привязать с большой натяжкой. В маленьких детях это чувство является встроенным. Дети почти всегда делятся едой. Но иногда им жалко отдавать игрушки.

Взаимопомощь с целью эволюционной выгоды называется реципро́кным альтруи́змом. Здесь в Элементах было несколько статей на эту тему. Сейчас наверное не найти. В википедии отмечается, что данный альтруизм присущ не только человеку но многим животным, например, приматам и крысам. https://ru.wikipedia.org/wiki/Взаимный_альтруизм-

Не соглашусь, как человек со своими двумя детьми и довольно долго работавший с детьми от 3х до 8ми лет.

По моим наблюдениям у них как раз-таки преобладает собственничество и территориальность. Я пока еще не видел ни одного от рождения "щедрого" ребенка. Это со временем навязывается культурой и социумом.

Да, однозначно есть чувство солидарности и взаимопомощи (повторяю, мы сейчас ведем речь о детском возрасте), но во-первых оно далеко не первично, первичны другие критерии. А во-вторых, не знаю, как поведет себя это чувство в условиях жесткого дефицита благ, а не его избытка, как почти всегда в современном обществе.-

На эту тему в Элементах есть статья Александра Маркова "Альтруизм у детей связан со стремлением к равенству" https://elementy.ru/novosti_nauki/430815/Altruizm_u_detey_sv

yazan_so_stremleniem_k_ravenstvu

Действительно, дети в младшем возрасте эгоисты. Но ситуация начинает меняться к 7-8 годам.

Европейские психологи установили, что забота о ближнем у детей обусловлена не столько бескорыстным желанием помочь, сколько эгалитаризмом — стремлением к равенству. В статье есть интересная фотография, где дети делятся пищей.

При помощи математических моделей было показано, что альтруизм мог развиваться только в комплексе с так называемым парохиализмом — враждебностью к чужакам. Получается, что такие, казалось бы, противоположные свойства человека, как доброта и воинственность, развивались в едином комплексе: ни та, ни другая из этих черт по отдельности не приносили бы пользы своим обладателям.

-

-

-

-

Не будем рассуждать о критериях научности, под этим термином много чего было, будет и есть.И безаппеляционно ставить в кавычки наблюдения ученого универсала. Биологам от сохи, правильным по Вашему биологам, не следует выходит из "стойла" или границ исследований и оборони Бог касаться социально-политических обобщений. Не буду отсылать Вас к этологии, но те же биологи, исследуя биоценозы и биогеоценозы, да и вообще развитие биоты, вынуждены касаться всех человеческих проблем, в том числе смысла его появления и существования. Еще Кузьма Прутков советовал исследователям от сохи, что бросая камни в воду глядите на круги ею образуемые, иначе это будет пустым времяпровождением. Ну а выражать сочувственную иронию имея перед глазами кризис поведенческих программ современного человека (социально-политические и прочие искания), уж очень как то опрометчиво. Но тут ничего не поделаешь, у кого что. Кто то стараясь осознать картину мира совершенствуется, приподымая себя, а кто то для душевного комфорта просто принижает окружающих. И всё это в рамках одного вида))).

Википедия как источник знания, это то же что и аптека как источник здоровья. Они необходимы для самообразования и самолечения, но при серьезном подходе лучше обращаться к специалистам.-

"...но при серьезном подходе лучше обращаться к специалистам".

Это серьезная заявка. По видимому, имеется ввиду, что можно обращаться к Вам и Вы готовы участвовать в публичной дискуссии как один из специалистов?

Лучше, что бы был подход со стороны этологии. Актуальнее, со стороны этологии человека. Поскольку интересна суть. И интересно очертить ядро. Ведь в нашем мире ничто из нечего не происходит. Например, та же национальная идея, которую так и не могут найти не смотря на все усилия, должна проистекать из сущности человека, особенностей конкретного этноса и культуры.-

Нет, я не специалист, сам ищу у кого бы проконсультироваться не на уровне википедии. Дискутировать могу лишь по проблемам геологии, да и то не во всех её направлениях.

Я тут просто из добрых побуждений указал на работу Кропоткина, мало кто такими древностями интересуется, а их наблюдения лежат в основе почти всех наук, но натолкнулся на непонимание, причем язвительное. Пытался пояснить, что о восстановлении какой-либо справедливости и не помышлял, Кропоткин в этом не нуждается, и не за его анархические убеждения его именем названы хребты, вулканы и т.д. Но не получилось, бывает.

Вы правы, именно со стороны этологии человека и не только нужно очертить ядро. Обратите внимание, что районы и регионы постоянно воспроизводят одни и те же людские типажи. Особенно это видно по деревенским. В региональном плане Западная Украина регулярно воспроизводит националистов бандеровского толка, не смотря на то что туда после войны переселили людей с Донбасса, а западенцев на Донбасс. Спустя десятилетия потомки переселенных в зоне АТО стали уничтожать друг друга. Их идентичность каким то образом была кардинально переформатирована. А стиляги 60-х, их называли моральными уродами, при краткосрочной войне с Китаем на острове Даманский показали чудеса героизма, точь в точь воспроизвели облик русского солдата. Примеров по всему миру множество.

Меня интересуют свидетельства инициации тех или иных программ, в том числе внутри и надвидовой взаимопомощи в зависимости от мест обитания. Вряд ли животные, и мы в том числе, могли бы выйти за рамки вложенных в нас программ вообще и как усваиваются региональные программы в частности. Темя затронутая статьей очень интересная. -

Этология - это уже ближе к взаимопомощи у животных, но всё равно ещё высоко. Эта дисциплина изучает уже имеющиеся инстинкты, но ведь и сами инстинкты как-то формировались. Ничто в природе не самопорождено, всё есть часть процесса. Истоки разума - в первичной когнитивности, но и сама когнитивность возникает и закрепляется как эволюционная выгода. Интересно проследить шажочки, которыми шла природа.

Так и альтруизм. Если он прописан в генах, пусть и в разной степени, то, значит, его закрепила там какая-то обратная связь в системе "особь - группа". Получается, что сначала возникли условия, при которых одиночные особи (ещё бактерии?) стали жить группами, а потом эволюционно выяснилось, что жить группой выгоднее, чем в одиночку. Тогда-то и стали возникать различные ОС, укрепляющие этот способ. Альтруизм столь же выгоден, как и, например, иерархичность особей, а потом и убийство тех особей внутри группы, которые нарушают эту самую иерархичность.

А этология со стороны человека - это чистейшей воды болтология.-

Да, да, конечно, при исследовании проще иметь дело с безмолвными микроорганизмами, чем с говорливыми двуногими. У которых нет ни клыков, ни когтей, детеныши к самозащите неспособные, без альтруизма и взаимопомощи тут никак не обойтись. И в то же время редкая для животных способность убийства себе подобных без всякой физиологической необходимости, без всякой избыточной численности. Беспрерывные войны и совершенствование орудий убийства.

Признаки религиозности и вера в загробный мир (захоронения в позе эмбриона, засыпание красной охрой, снабжение орудиями) уверенно устанавливается задолго до появления кроманьонцев, и которые могут служить инструментами подавления эгоизма. Религия, наряду с тогда же возникшей культурой, были ограничителями самоистребления. Но опять же, вспомним Достоевского:..."Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!" И это было и не исчезло, религиозные войны самые кровавые.

И остается поиск и искоренение в человеке вредоносных программ редактированием генома, либо их физическим подавлением. Что об этом полагают правильные и неправильные биологи?-

"И остается поиск и искоренение в человеке вредоносных программ редактированием генома, либо их физическим подавлением."

Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать, как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей — все судя по их послушанию — и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести — все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими.

Легенда о Великом инквизиторе (Ф.М. Достоевский)

https://omiliya.org/article/legenda-o-velikom-inkvizitore-fm-dostoevskii.html -

К тому и идём, и с древних времен писатели разного толка нам путь указуют. Другое слово не столь устрашающе звучит. И нынешние футурологи нам рая уже не рисуют. Есть ли надежда что все эти страшилки тоже запрограммированы? Не помню где читал, что сборка организма ребенка идет со скоростью 250 тыс. клеток в секунду, иначе человека не получится. Причем возникают промежуточные заготовки, используемые для создания разных органов. Последним формируется мозг, с жестким ограничением по времени, части которого соединяются нейронами по принципу "вилка-розетка", и не всегда они находят друг друга, почему мы есть все разные. И не приходится сомневаться что сборка идет строго по где-то записанной программе.

Цитата из: https://poiskistin.ru/zachem-akule-balalayka/ "Для нашего случая это означает, что то, что появилось в «бульоне», первобытная жизнь, должно представлять собой естественное «кибернетическое» устройство, которое управляется некоторой программой, момент создания которой и определяет появление жизни – сами молекулы, в сколь бы сложные структуры ни были организованы, еще не жизнь. Жизнь – это именно появление программы управления возникшим биологическим видом." Может быть написавшие эти строки выражаются не строго биологически, но сказанное иллюстрируют неплохо. Там же: "... вот откуда взялась «подпрограмма», которая создает музыку и которая воспринимает музыку? Если появление совести на каком-то этапе можно пытаться объяснить целесообразным адаптивным отбором, который позволял выжить тем, кто помогал ближним, кто не всегда ставил во главу личное благополучие. Можно пытаться объяснить возникновение геометрических фигур из наблюдений за окружающим миром. Но есть такое, что Случай мог дать нам только в готовом виде, чего нет вокруг Человека, это сляпал Случай именно для Человека – музыку! Ведь в природе музыки, пока ее не извлекли откуда-то – не было! И, значит, объяснить написание «случаем» подпрограммы создания музыки естественным отбором никакой возможности нет – слишком мало времени существует человечество, чтобы у Случая было время случайно ее «набить»!"

И есть ли смысл в редактировании вредоносных программ или всё должно быть пущено на самотёк, поскольку не конструкторы мы? Описанные в статье факты взаимопомощи рудименты или нет?-

"К тому и идём, и с древних времен писатели разного толка нам путь указуют. Другое слово не столь устрашающе звучит."

Намного не так. В данном случае в "Легенде о Великом инквизиторе" приведен монолог "Великого инквизитора" который зашел в тюремную камеру в которой находился "Еретик" перед казнью, и критиковал Еретика за то, что тот отстаивал позицию Бога, который дал людям свободу воли, и говорил относительно бессмысленности его миссии. Вы в своем посту заняли позицию "Великого инквизитора" и привели основные аргументы которые от высказал, а также указали методы превращения людей в безвольных рабов, в которых будет отсутствовать агрессия. Я лишь дополнил Ваши слова другой частью монолога "Великого инквизитора", которые в вашем тексте были отпущены, с тем чтобы суть предложений была более понятна. Не думаю, что можно найти хоть одного человека который согласился бы с предложенной Вами для человечества участью, не думаю что Ф.М. Достоевский разделял мысли "Великого инквизитора". Не знаю не одного писателя, который указывает этот путь, в том виде, который Вы описали.

Все чувства человека сильно переплетены между собой. (См. пост от 20.12.2020 17:20). Основная составляющая агрессии человека связана со страхом человека перед чужакам, что объясняет агрессию по отношению к чужакам и войны. При помощи математических моделей было показано, что альтруизм (доброта) мог развиваться только в комплексе с так называемым парохиализмом — враждебностью к чужакам. Получается, что такие, казалось бы, противоположные свойства человека, как доброта и воинственность, развивались в едином комплексе: ни та, ни другая из этих черт по отдельности не приносили бы пользы своим обладателям. Поэтому если мы в людях подавим агрессию, то исчезнет доброта. А если исключим гордыню - поставим крест на научно-техническом прогрессе и закроем дорогу к звездам. При этом люди перестанут мечтать.

Большинство авторов пишут совсем о другом.

Михаил Булгаков "Мастер и Маргарита". Диалог Волонда и Ливия Матвея.

"...Но тебе придется примириться с этим, – возразил Воланд, и усмешка искривила его рот, – не успел ты появиться на крыше, как уже сразу отвесил нелепость, и я тебе скажу, в чем она, – в твоих интонациях. Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени? Ведь тени получаются от предметов и людей. Вот тень от моей шпаги. Но бывают тени от деревьев и от живых существ. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп."

"И нынешние футурологи нам рая уже не рисуют."

Согласен. Будет длительная борьба. Однако борьба имеет смысл - в борьбе противоположностей возникает энергия, что способствует развитию. Человеческий мозг сформировался очень быстро по историческим меркам. И он сильно разбалансирован. В нем многое осталось от наших животных предков. Но этот разбаланс и животные инстинкты эффективно сдерживаются новой корой, которая определяет сущность человек. Так распорядилась эволюция. Для сдерживания животных инстинктов человечество изобрело культуру. В результате у подавляющего большинства людей желаний убийства не возникает. Аномальные проявления сдерживаются с помощью тюрем и больниц. При этом человек в награду получил свободу воли. Попытки что либо поменять в этом балансе приведут к катастрофическим последствиям. Уж очень глубокие области человеческого мозга необходимо будет править. Поэтому Ваше предложение напоминает лоботомию. Лучше работать в направлении которое выбрала эволюция человека - в направлении совершенствования культуры, учитывая то, что это направление дало положительные результаты - агрессивность человека по сравнению с прошедшими временами стала заметно ниже.

Есть методы сдерживания враждебности к чужакам. Просто надо с ним разговаривать, что было взаимное понимание.

Вообще, по всем Вашим аргументам думал и с гораздо большей глубиной чем Вы. У меня есть соответствующие гипотезы.

"Вот скажем музыка. Она и с действительностью то менее всего связана. Вернее и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций, и тем не менее музыка каким то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум, и превращает его для нас в источник высокого наслаждения, и объединяет и потрясает и для чего это все нужно, и главное кому. Знаете, ведь некому, не для чего, так, бескорыстно. Да нет, вряд ли, ведь все на этом на этом свете имеет свой смысл, смысл и причину."

Эти мысли из фильма Андрея Тарковского по повести братьев Стругацких "Пикник на обочине". Монолог Сталкера.

Смысл и причину попытался объяснить в комментариях вот здесь https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433661 См. Пост от 06.06.2020 10:01, 06.06.2020 10:34, 07.06.2020 11:16, пост от 14.06.2020 08:50.

В постах показано что музыка появилась для обеспечения эффективной коммуникации между людьми в ходе эволюционного процесса вместе с развитием голосового аппарата и речи.

Есть гипотезы по эволюции материи. В том числе по процессу, который Вы называете программной развития. Суть процесса совершенно другая. Она основана не на случае. Есть гипотеза развития Этносов, в основу которой положено понятие "информация". По гипотезам в Элементах были дискуссии, за исключением может быть информационной гипотезы этносов.-

Вы уклонились от темы статьи в гуманитарную область, которая ничего не проясняет. И похоже что Вы, как и я, не биолог и наши с Вами упражнения в словесности ничего не добавляют в понимание возникновения взаимопомощи как внутри, так и между видами.

Тем не менее я отвечу на Ваши мысли в тезисной форме.

Страх - отец благоразумия, но никак не агрессия. Агрессия никак не может продуцировать ни доброты, ни воинственности и всего что Вы ей приписываете. Всё дело ещё в понимании терминов.

Гордыня у всех народов во все времена являлась тяжким грехом и это удел людей недалеких. Умные и успешные люди как правило просты и обаятельны в общении с любыми людьми.

Оставим в стороне игру слов о добре, зле и тенях. Всё зависит от точек отсчета и не надо забывать о пищевых цепях во всём их многообразии, и не имеющих к этому моральных оценках.

Культура действительно возникла для подавления животного эгоизма при дележе любой добычи между своими, а не подавления убийства. Именно современные культурные люди оказались способны на самые изощренные и массовые убийства. Культур много и что все они хороши вопрос сложный.

Насколько всё это запрограмировано или нет, может представлять интерес, а остальное лишь игра ума, не более.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Спасибо за интерес! Про игрунок пишут, что у них в коллективной заботе о потомстве могут участвовать в том числе особи, которые уже не размножаются "по возрасту". В этом случае, надо полагать, они получают свою долю поддержки со стороны других членов коллектива. А вообще в природе животные обычно не доживают до старости, нет и регулярной заботы о заведомо "нетрудоспособных". К слову, антропологи считают свидетельства о существовании такой заботы — беззубый череп или сросшуюся бедренную кость — одним из критериев "человечности", которая появляется только на уровне неандертальцев и сапиенсов.

Там найдена беззубая особь!

Может быть, сам Александр Марков в курсе насчет заботы о стариках у животных? :)

Последние новости

Рис. 1. Голубые сороки (Cyanopica cyana) — «участницы» экспериментов по изучению просоциального поведения, которых содержат в Лаборатории голубых сорок (Azure-Winged Magpie Lab) Венского университета. Фото с сайта cogbio.univie.ac.at