Составлена полная геоморфологическая карта Титана

На основе данных аппарата «Кассини», изучавшего Сатурн и его спутники с 2004 по 2017 год, ученые составили первую геоморфологическую карту поверхности Титана (самого большого спутника Сатурна). Это единственное за исключением Земли небесное тело, на поверхности которого обнаружена жидкость, — моря и озера Титана состоят из жидких углеводородов. Несмотря на различия в составе, температуре и тяготении между Землей и Титаном, многие формы его рельефа оказались очень похожими на земные.

Титан, крупнейший спутник Сатурна, был открыт в 1655 году голландским астрономом Христианом Гюйгенсом. Естественно, в те времена возможности телескопов не позволяли рассматривать такие далекие небесные тела в деталях. Но и много позже, уже в конце XX века, даже при помощи космических обсерваторий не удавалось получить качественные снимки его поверхности. Причина — очень плотная атмосфера, наличие которой было установлено в 1944 году Джерардом Койпером. Ситуация изменилась только с прибытием к Сатурну в 2004 году АМС «Кассини-Гюйгенс».

На радарных изображениях, полученных 21 июля 2006 года, в северном полушарии Титана были обнаружены «бассейны», заполненные жидкими углеводородами (метаном или этаном). Это был первый случай обнаружения жидкости на поверхности небесного тела, отличного от Земли.

За период с 2004 по 2017 годы станция «Кассини» совершила 127 сближений с Титаном, в результате чего были в подробностях изучена практически вся его поверхность.

Ученые-планетологи во главе с Розали Лопес (Rosaly Lopes) из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США) недавно завершили обработку данных, полученных при помощи радара, инфракрасного спектрометра и системы камер, установленных на борту «Кассини». На их основе ученые построили полную геоморфологическую карту поверхности Титана в масштабе 1:20 000 000. Для отдельных областей были сделаны более детальные карты с масштабом 1:800 000. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Проанализировав особенности элементов рельефа Титана, ученые пришли к выводу, что его поверхность была сформирована под воздействием тех же процессов, что и на Земле, где главным рельефообразующим фактором является вода. Только на Титане роль воды выполняют жидкие углеводороды. Там есть озера и моря, текут реки и идут дожди. Помимо гидрологического фактора, по мнению исследователей, важную роль играли и такие геологические процессы, как импактное кратерообразование, ветровая эрозия, аккумуляция рыхлых осадочных отложений, атмосферные осадки, тектоника и, возможно, криовулканизм.

Сложность картирования поверхности Титана связана с тем, что атмосфера планеты, состоящая из азота и метана, непрозрачна для оптических приборов. Поэтому ученые использовали методы радиолокационного синтезирования апертуры (РСА) и инфракрасной спектрометрической съемки, позволяющие получать снимки поверхности независимо от оптической видимости. Сравнительный анализ интерпретации данных этих двух методов позволил авторам восстановить рельеф и на тех участках, где были данные только одного из них.

Ученые выделили на поверхности спутника Сатурна следующие геоморфологические единицы: озера, равнины (широкие, относительно плоские области), торосистые или горные области (холмистые с отдельными горами), дюны (линейные структуры, сложенные эоловым материалом типа песка, образовавшимся в результате ветровой эрозии), ударные кратеры, и так называемые лабиринты — приподнятые тектонически нарушенные области, часто содержащие речные каналы (рис. 2).

Рис. 2. Радарные изображения основных типов рельефа Титана: кратеры, равнины, лабиринты, горные области, озера, дюны. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Astronomy

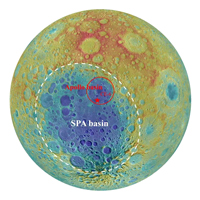

На рис. 1 видно, что типы ландшафтов имеют отчетливую широтную зональность: в экваториальной части больше распространены горные области и дюны, в средних широтах — равнины, а большая часть озер находится в северной полярной области. Приуроченность озер к полярной области объясняется тем, что здесь скорость выпадения осадков превышает скорость испарения жидкости с поверхности. Всего на Титане более 650 озер, сухих или заполненных жидкими углеводородами. На экваторе Титана климат засушливый, что способствует образованию эоловых отложений и дюн.

Дюны занимают 17% от общей площади поверхности Титана, горы — 14%, лабиринты — 1,5%. Самую большую долю (65%) занимают равнины. Горные хребты имеют длину до десятков километров и высоту — до нескольких километров (рис. 3).

Рис. 3. Горная гряда на Титане, снятая с высоты 10 км. Радиоспектральный снимок сделан 14 января 2005 года при спуске к поверхности зонда «Гюйгенс» установленным на его борту спектральным радиометром DISR (Descent Imager/Spectral Radiometer). Вверху виден горизонт. Его кажущаяся прямолинейность вызвана особенностями проекции, использованной при обработке снимка. Фото с сайта photojournal.jpl.nasa.gov

Ученых удивило, что им удалось обнаружить на Титане всего 23 ударных кратера диаметром более 20 километров, что составляет не более 0,4% от общей площади. Исследователи считают, что кратеры плохо сохранились в связи с высокой интенсивностью эрозионных процессов. Самые старые кратеры находятся вблизи экватора, а самые молодые — вблизи полюсов, где они практически отсутствуют. Авторы предполагают, что при темпах эрозии, существующих на Титане, кратеры должны полностью стираться с поверхности за несколько сотен миллионов лет.

Полная карта геоморфологии поверхности позволяет говорить не только о пространственном распространении различных форм рельефа, но и о временной последовательности их образования. Это видно из наложения друг на друга границ разных структур — более молодые границы секут более древние (так называемый принцип пространственной суперпозиции).

Самые молодыми элементами ландшафта являются дюнные поля, образовавшиеся в результате эоловых процессов, а также озера, некоторые могли сформироваться в результате фреатических взрывов (см. Кратерообразные озера на Титане могли образоваться из-за фреатических взрывов, «Элементы», 20.09.2019). В целом возрастную цепочку элементов рельефа Титана можно описать следующим образом: горы → лабиринты → равнины → дюны и озера.

Рис. 4. Равнинная поверхность Титана в месте посадки зонда «Гюйгенс». Глобулы размером 10–15 см, предположительно сложенные водяным льдом, лежат на темном мелкозернистом субстрате. Фото с сайта esa.int

Рельеф равнинных областей хорошо можно представить себе по изображениям, полученным зондом «Гюйгенс» Европейского космического агентства (ESA) после его приземления на поверхность спутника Сатурна 14 января 2005 года (рис. 4).

В атмосфере Титана спектрометр VIMS (Visible and Infrared Mapping Spectrometer), установленный на борту автоматической межпланетной станции «Кассини», обнаружил углеводородные радикалы и образующиеся из них органические соединения азота и углерода. Аналогичные органические соединения фиксируются и в составе рыхлых отложений, покрывающих слоем от нескольких до десятков сантиметров равнинные области (R. N. Clark et al., 2010. Detection and mapping of hydrocarbon deposits on Titan). Органические соединения, включающие в себя атомы азота, придают поверхности Титана и его атмосфере оранжевый цвет.

Вблизи экватора в составе осадочных отложений, покрывающих равнинные области, высока доля эолового материала, который, очевидно, ветром сносится с дюн. Ориентация дюн, разная в северном и южном полушариях, указывает на преобладающее направление ветров.

Интересно, что на снимках, сделанных с борта «Кассини», участки дюн выглядят более ровными и сглаженными по сравнению со снимками зонда «Гюйгенс», выполненными вблизи поверхности. Этот эффект, получивший название «призрачных дюн», ученые объясняют тем, что дюны, скорее всего, сложены «песчаными» гранулами углеводородов или нитрилов, которые не отражают радиосигналы. Таким образом, радар «Кассини» фактически смотрит «сквозь» них, обнаруживая только слои льда, находящиеся под дюнами, и имеющие менее выраженный рельеф. В составе материала дюн также отмечается органический материал (R. D. Lorenz et al., 2006. The Sand Seas of Titan: Cassini RADAR Observations of Longitudinal Dunes).

Горные области авторы считают выступами древнего основания, а образование так называемых лабиринтов связывают с карстовыми процессами в приподнятых областях типа плато. Лабиринты пронизаны тектоническими разломами и дренажными каналами, по которым материал от разрушения сносился на равнины.

Ударные кратеры в первоначальном виде нигде не сохранились. Они в большой степени затронуты эрозионными процессами, перекрыты флювиальными и эоловыми отложениями. Материал краевых валов ударных кратеров (там, где эти валы сохранились) сложен водным льдом, выбитым из основания кратера.

Отсутствие признаков органического материала в спектрах горных областей и лабиринтов, по мнению авторов, подтверждает гипотезу о том, что органические соединения формируются в атмосфере и затем осаждаются на поверхность, сохраняясь в составе осадочных отложений. Последние отсутствуют в зонах интенсивной денудации — в горных и приподнятых областях.

В целом, климатические условия на Титане вполне допускают существование здесь определенных форм микробной жизни. Их поисками займется космический аппарат Dragonfly, который НАСА панирует отправить на Титан. Запуск аппарата с Земли будет осуществлен в 2026 году, поверхности Титана он достигнет в 2034 году.

Источник: R. M. C. Lopes, M. J. Malaska, A. M. Schoenfeld, A. Solomonidou, S. P. D. Birch, M. Florence, A. G. Hayes, D. A. Williams, J. Radebaugh, T. Verlander, E. P. Turtle, A. Le Gall, S. D. Wall. A global geomorphologic map of Saturn’s moon Titan // Nature Astronomy. 18 November 2019. DOI: 10.1038/s41550-019-0917-6.

Владислав Стрекопытов

-

Карта составлена - это здорово, но... "Видит око, да зуб неймёт...". Когда-то люди доберутся до Титана?

-

Зачем туда добираться людям? Бешенная радиация, удаление и условия делают эту идею совершенно непривлекательной. Вот исследовать и развивать науку по формированию планетных тел зоны "обитаемости" это важно, а вот лететь туда вживую смысла мало.

-

Нет там радиации. От внешней защищает атмосфера, а эндогенная не доходит, потому что от ближайших радиоактивных пород до поверхности тысяча километров льдов. Наоборот, по сравнению с поверхностью Титана даже на Земле жарковато.

Насколько я знаю, никто не мерил и не считал подробно, но должно быть 1-3 микрорентгена в час где-то.

-

-

Зачем, зачем... За тем же, зачем надо колонизировать Луну и Марс - человечеству как виду нужен "запасной аэродром" на случай природной или рукотворной катастрофы на Земле. Планета с огромными запасами воды и плотной атмосферой в этом плане выглядит гораздо привлекательнее сухих миров с очень разряжённой атмосферой или вообще без оной.

-

-

-

Ну небесное тело с такими параметрами гравитации вроде бы должно атмосферу потерять... А она ещё и плотнее земной. Почему, интересно, там парникового эффекта нет...

Уважаемому Teodor7 мои благодарности...-

Размер Титана почти как у Марса, вообще-то. И атмосферу он вполне себе теряет, как и все тела: лёгкие элементы из верхних слоёв «убегают» при разложении молекул солнечным ветром. А вот тяжёлым надо для убегания придать слишком большую энергию, и они большей частью остаются и снова с чем-нибудь соединяются.

То есть, во-первых, кажущейся вам линейной связи между размером тела и плотностью атмосферы нет, а во-вторых, всё сильно зависит от начальных условий: не было бы на Титане изначально дополна углеводородов, углекислого газа и азота, не было бы и атмосферы: водород, а потом и кислород сдуло бы, и ничего бы не осталось.

Для наглядности вспомните Венеру: она чуть меньше Земли, а плотность атмосферы над поверхностью в 50 раз больше земной - зато там почти нет водорода, без магнитного поля его сдувает первым.

Возможно, я сумбурно излагаю, но материала по теме в открытом доступе так много, что трудно кратко сформулировать ответ без подготовки.-

Обратите внимание, я писал о гравитационных характеристиках Титана, а не о его размере. Поясню - ускорение свободного падения для Титана - 1,35 м/с. Даже для Луны эта характеристика выше. Луна полностью лишена атмосферы, а на Титане газовая оболочка плотнее, чем на полноценной каменной планете, с ускорением свободного падения 9,81 м/с. Единственное, что лично мне приходит в голову - это чрезвычайно низкая температура атмосферы. Хотя, кто его знает, что там в верхних слоях...

-

Температура, конечно же, имеет значение, так как увеличивается разрыв между средней энергией молекул атмосферы (N2 и органические вещества) и энергией, необходимой для убегания из гравитационного колодца. Без выбивания отдельных атомов солнечным ветром от такой «тяжёлой» по составу атмосферы избавиться непросто. Но почти вся орбита Титана пролегает внутри магнитосферы Сатурна, и воздействие солнечного ветра на него эпизодическое, что дополнительно очень существенно снижает скорость потери атмосферы. Ну, и не стоит забывать, что Титан, не будучи «полноценной каменной планетой» состоит фактически из замороженного вещества своей атмосферы и может подпитывать её очень долго.

-

Вроде бы как орбита Титана существенное время проходит вне магнитосферы Сатурна. Причем со стороны Солнца, где солнечный ветер особенно лют. Постоянные "макания" в магнитосферу на большой скорости с резкой границей большой стресс в смысле магнитогидродинамических процессов и процессов ионизации, рекомбинации ит.п. Не даром на Титане есть ионосфера при отсутствии своего магнитного поля, что представляет собой пищу для построения моделей.

-

Оказывается, даже в Вики есть статья по атмосфере Титана. Там в общем и целом всё так, как тут в комментах уже написано (в том числе, про двоякое влияние магнитосферы Сатурна, спасибо вам за уточнение) + сравнение с близкими по параметрам спутниками Юпитера, по итогам которого можно сделать вывод, что они не только находятся в условиях, гораздо более разрушительных для атмосферы, но и изначально недополучили летучих элементов из-за Юпитера, и терять им было особо нечего.

-

-

-

-

Добавлю к тому что уже было написано, что ускорение свободного падения - не показатель. УСП на сатурне на верхней границе атмосферы только чуть-чуть выше земного, а у урана - даже заметно ниже, тем не менее оба имеют мощные атмосферы. Значение имеет вторая космическая скорость, а не ускорение как таковое.

-

-

-

По сабжу: меня почему-то очень сильно смущают существующие гипотезы (!), объясняющие наличие/отсутствие атмосферы у самых разных объектов Солнечной системы... Зачастую выглядит, как натягивание совы на глобус... :/

Всё-таки, мы ещё так мало знаем об окружающем нас мире... :)

Новости: Астрономия

Рис. 1. Первая полная геоморфологическая карта Титана. Разными цветами указаны разные типы рельефа поверхности. Вблизи центра карты отмечено место посадки зонда «Гюйгенс». Рисунок с сайта jpl.nasa.gov