Древняя континентальная кора могла образоваться в результате метеоритной бомбардировки

В местах падения на поверхность Земли астероидов и крупных метеоритов образуются ударные кратеры, а энергия, выделяющаяся при таких событиях, настолько велика, что породы внутри кратера плавятся, заполняя его магматическим расплавом. При остывании этого расплава происходит расслоение (дифференциация) по плотности и составу, а после кристаллизации возникают крупные расслоенные интрузии (магматические тела), строение которых весьма напоминает строение континентальной земной коры. Исследование ударного кратера Садбери (Канада) показало, что в доархейское время, когда Земля подвергалась массированной метеоритной бомбардировке и практически вся ее поверхность была покрыта расплавом, именно по такой схеме могло происходить становление континентальной земной коры и зарождение материков.

Снаружи Земля покрыта твердой оболочкой — земной корой, которая не является монолитной, а разбита на плиты, неоднородные по своему строению и составу. Два главных типа плит — континентальные и океанические — различаются составом коры (соответственно, континентальной и океанической), мощностью (толщиной) и возрастом.

В центральных частях океанов (в зонах срединно-океанических хребтов) плиты раздвигаются, снизу поступает мантийный материал, который формирует океаническую кору, состоящую главным образом из базальтов, поверх которых отлагается слой осадков. Таким образом, океаническая кора имеет двуслойное строение.

Континентальная кора имеет трехслойное строение: осадочный слой сверху, затем располагается «гранитный» слой, состоящий главным образом из гранитов и гнейсов, а внизу — условно названный «базальтовым» нижний слой коры, идентифицируемый только на основе геофизических данных (даже самые глубокие скважины так и не достигли верхней границы «базальтового» слоя). Континентальная кора более мощная (толщиной до 75 км, в среднем — 35–45 км) и более древняя, чем океаническая. Первые блоки континентальной коры (кратоны) возникли на Земле еще в архее, 2,4–4,0 млрд лет назад. Кратоны составляют «ядра» всех континентов. Согласно теории тектоники плит, вокруг этих «ядер» непрерывно идет наращивание континентальных окраин за счет переплавления погружающейся в зонах субдукции океанической коры вместе с осадочным слоем. Но как образовались сами архейские кратоны, если первые достоверные признаки движения литосферных плит фиксируются лишь начиная с позднего протерозоя (1 млрд лет назад)?

Вероятно, процессы движения земной коры в архее сильно отличались от современных в силу того, что литосфера была еще сильно разогрета и часть пород земной коры находилась в расплавленном состоянии. Этот первичный расплав был исключительно базальтового состава. И именно тогда в этой полурасплавленной коре каким-то образом происходили процессы дифференциации (расслоения) первичного корового вещества, приведшие к образованию стратифицированной континентальной коры, верхние горизонты которой образовали более легкие и кислые по составу граниты, а нижние — более плотные и тяжелые породы основного состава.

В качестве одного из процессов, который мог бы привести к дифференциации вещества земной коры (разделению ее на слои) в архейское время, был предложен механизм гравитационного перемешивания (D. Wiemer et al., 2018. Earth's oldest stable crust in the Pilbara Craton formed by cyclic gravitational overturns). Однако для того, чтобы огромные массы расположенного близко к поверхности и уже начинающего остывать базальта прошли все этапы дифференциации с образованием гранитов, требуется интенсивный источник тепла и энергии. В раннеархейское и доархейское (катархейское) время такими источниками вполне могли быть мощные импактные события — падения на Землю астероидов и крупных метеоритов в период поздней тяжелой бомбардировки (4,1–3,8 млрд лет назад). Учитывая тот факт, что падение астероида размером 50 км может вызвать появление гигантского озера магмы, простирающегося на сотни километров, интенсивная бомбардировка могла привести к появлению крупных областей расплавленных пород площадью тысячи квадратных километров при толщине расплавов в десятки километров.

Международная группа ученых во главе с Раисом Латыповым (Rais Latypov) из Витватерсрандского университета в ЮАР, изучая ударный кратер Садбери в Канаде, нашла серьезные подтверждения гипотезы о том, что метеоритная бомбардировка действительно могла быть причиной первичной дифференциации вещества внешней оболочки Земли и образования земной коры континентального типа.

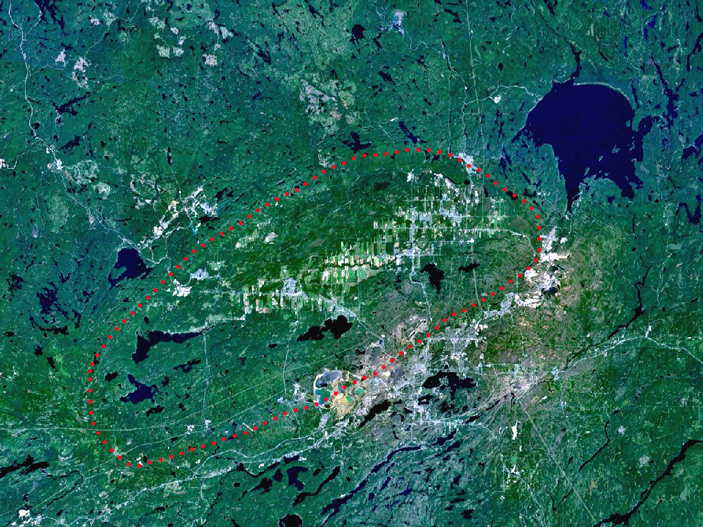

При падении астероида диаметром 10–15 км, которое произошло 1,85 млрд лет назад, в кратере Садбери возник слой магматического расплава, нагретого до 1700–2000°C, а затем сформировалась расслоенная магматическая структура (магматический комплекс Садбери — Sudbury Igneous Complex) вытянутой овальной формы (62 км по длинной оси и 30 км — по короткой, рис. 2). Такая форма комплекса, по мнению авторов обсуждаемой статьи, связана с тем, что столкновение астероида с поверхностью Земли произошло по касательной. Позднее, в эпоху гренвильской складчатости (1090–930 млн лет назад), эта область подверглась сжимающим силам, действовавшим с юго-востока, что еще сильнее вытянуло кратер. Расслоенное магматическое тело прослеживается на глубину до 15 км. Это третий по величине ударный кратер на Земле и самая хорошо сохранившаяся расслоенная интрузия импактного происхождения. Магматический комплекс Садбери состоит из слоев таких изверженных пород, как габбро, нориты и гранофиры. Очевидно, что разделение слоев произошло в результате магматической дифференциации, при которой из первично однородной магмы образовались породы различного состава, однако каков был механизм этой дифференциации, до сих пор не было известно.

Рис. 2. Схематический план (а) и разрез (b) магматического комплекса Садбери. Цифрами внизу слева обозначены: 1 — комплексы перекрывающих осадочных и вулканических пород; 2–4 — породы магматического комплекса Садбери: 2 — породы кислого состава (гранофиры), 3 — кварцевые габбро, 4 — породы основного состава (нориты). Темно-зеленым цветом на профиле справа показаны нижний слой меланоритов и тела аналогичных пород, встречающиеся в виде фрагментов по всей толще пород комплекса. Справа на геохимической кривой видно, что меланориты резко отличаются от всех остальных пород комплекса повышенным содержанием MgO. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

В отличие от других крупных расслоенных интрузивных комплексов импактного происхождения (Стиллуотер (Stillwater) в США, Бушвельд в ЮАР и других), верхние части которых уничтожены эрозией, в комплексе Садбери частично сохранились породы кровли — верхнего слоя магматических пород комплекса. Авторы обнаружили, что фрагменты кровли сложены теми же самыми породами, которые залегают в основании комплекса — высокотемпературными меланократовыми норитами, которые авторы назвали меланоритами. Эти породы резко отличаются от представленных в нижней части комплекса Садбери фельзических (felsic) норитов как петрографически (доля ортопироксена в них составляет 23–35% по сравнению с 6–9% в фельзических норитах), так и геохимически (содержание MgO в них составляет 8–9% по сравнению с 4–6% в фельзических норитах).

Фрагменты тел тех же самых меланоритов размером от 10 до 100 м авторы обнаружили в виде обломков, распределенных по всей толще пород интрузивного комплекса Садбери. Это стало возможным благодаря детальному петрографическому и геохимическому картированию комплекса (так как внешне меланориты практически неотличимы от вмещающих пород). По трем геохимическим профилям (траверсам), отмеченным на рис. 2, было отобрано более 600 образцов, что впервые позволило задокументировать тела меланоритов на разных стратиграфических уровнях интрузивного тела.

Авторы интерпретируют картину образования магматического комплекса Садбери следующим образом (рис. 3). После удара астероида в кратере образовался очаг магмы однородного гранодиоритового состава, перекрытый сверху слоем обломочных отложений, выброшенных из кратера при ударе. По мере застывания магмы происходила ее дифференциация — расслоение за счет фракционной кристаллизации. Доказательством того, что застывание (кристаллизация) происходила одновременно в двух направлениях (снизу вверх и сверху вниз), служит тот факт, что самые высокотемпературные породы, кристаллизовавшиеся из расплава первыми, — меланориты — встречаются как в кровле магматического массива, так и в его основании. Так как в центральной части массива некоторое время продолжалось конвекционное перемешивание магматического расплава, застывшая кровля массива периодически разрушалась, и ее обломки, более плотные по сравнению с расплавом, погружались вниз, фиксируясь в породах внутренних частей массива по мере их кристаллизации.

Рис. 3. Модель формирования расслоенного магматического комплекса Садбери: а — импактное событие (падение астероида) привело к образованию кратера, заполненного магматическим расплавом (красный); b — возникновение конвекции в первично однородном гранодиоритовом расплаве; с — образование слоев меланоритов (зеленый) в основании и кровле массива, частичное разрушение кровли; d — завершающая стадия расслоения массива. В конце концов формируется разрез, полностью аналогичный трехслойному разрезу континентальной земной коры: сверху осадочный слой (голубой), затем «гранитный» слой (гранофиры — желтый) и «базальтовый» слой, состоящий из основных пород (норитов — зеленый) внизу. Зеленые треугольники и прямоугольники — фрагменты меланоритов кровли. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Таким образом, впервые обнаруженные в породах магматического комплекса фрагменты меланоритов, заключенные в породах более кислого состава, позволили воссоздать всю картину последовательной кристаллизации расслоенного комплекса Садбери, а детальное изучение строения комплекса — доказать, что мощные импактные события действительно могли приводить к переплавлению древней базальтовой коры с образованием расслоенных комплексов пород различного состава, в том числе — кислых пород богатых кремнеземом («гранитного» слоя), которые локализовались в верхней части новообразованной коры континентального типа.

Несмотря на то что образование магматического комплекса Садбери произошло 1,85 млрд лет назад (в палеопротерозойской эре), то есть значительно позже периода поздней тяжелой бомбардировки, авторы считают, что характер импактных событий и последующих процессов магматической дифференциации в архее и катархее вряд ли сильно отличался, и полученные результаты вполне можно распространять на все предшествующие периоды.

Источник: Rais Latypov, Sofya Chistyakova, Richard Grieve, Hannu Huhma. Evidence for igneous differentiation in Sudbury Igneous Complex and impact-driven evolution of terrestrial planet proto-crusts // Nature Communications. 2019. V. 10. Article number 508. DOI: 10.1038/s41467-019-08467-9

Владислав Стрекопытов

Все же стандартная теория с водным воздействием более разумна. Вода - это особенность Земли. Соответственно и граниты.

Кто-нибудь может мне на пальцах объяснить?.. (Про эквивалент в миллион ядрёных бомб, сброшенных на Хиросиму, мне рассказывать НЕ НАДО. Т.к. это ТУПОЕ сравнение. Поберегите его для каких-нибудь дядь-Вась с улицы...)

-

Метеорит, упавший в январе на Луну, имел размер полметра, челябинский метеорит — 19 метров. В данной статье говорится о метеоритах размером 10-50 километров, то есть примерно в миллиард раз тяжелее.

-

Ок. Но это ответ на другой вопрос - про силу "импакта". Я же спросил - в чём СУТЬ(тм)?.. Если некий эффект работает на больших камушках, то он же должен работать на мелких, и vice versa. Нет?.. Так что это за эффект такой (мифологический)?..

Например, плазменный разряд может возникнуть даже между двумя дольками винограда, в определённых условиях: https://www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1818350116-

Рассмотрим метеорит диаметром 10 километров. Его объём 523 кубических километра. По аналогии с Челябинским метеоритом предположим, что это хондрит, тогда его масса 1.7 триллиона тонн. Метеорит прилетел издалека, значит, при падении он имел как минимум вторую космическую скорость — 11.2 м/с. Тогда его кинетическая энергия 107 квадриллионов джоулей. Теплоёмкость кварца 750 Дж/кг/°C, температура плавления 1713 °C, удельная теплота плавления 156 000 Дж/кг. Значит, чтобы нагреть и расплавить килограмм кварца, нужно 1.4 млн джоулей. Получается, что наш 10-километровый метеорит расплавит 74 миллиона тонн кварца. 50-километровый расплавит в 125 раз больше.

-

значит, при падении он имел как минимум вторую космическую скорость — 11.2 м/с

Стоп-стоп-стоп.

Во-первых, тут, видимо, имела место очепятка.

Во-вторых, в инерциальной гелиоцентр. системе Земля какбэ тоже движется (30 км/с, кажется?..). Поэтому, какова была скорость сближения - не сказать, чтобы очень уж очевидно... И вот тут мне видится проблема: все (?) почему-то игнорируют собственную скорость этого глобуса.

В-третьих, почему-то всегда считают, что вся кин.энергия перешла в работу и поплавила всё. Однако ж по тому же Федельману пропорция 100:10:1 (деструкция:расплав:испарение, моя вольная интерпретация...). И это не учитывает, что плавится/испаряется преимущественно сам ударник......хондрит, тогда его масса 1.7 триллиона тонн... Получается, что наш 10-километровый метеорит расплавит 74 миллиона тонн кварца.

Блеск! Приятно беседовать с адекватным человеком!!

Т.е. получается, что 1 г-экв. ударника поплавит ок. 0,00004 г-экв. мишени в идеальной ситуации. (Даже если тут и возникла ошибочка на три порядка, всё-равно эти массы соотносятся как 25:1.) Т.о. возвращаемся к моему первоначальному вопросу о сильной недостаче... :)-

Действительно, очепятка, конечно, 11.2 км/с. Спасибо! То есть скорость в тысячу раз больше, кинетическая энергия в миллион раз больше. В предположении, что вся энергия уходит в плавление, выходит 74 триллиона тонн. Это уже в десятки раз больше его собственной массы. Например, это 200-километровый круг толщиной в километр. Если скорость метеорита была больше (например, если он был галактический, или летел Земле навстречу), то энергия удара получится ещё больше. Да, наверное, в действительности не вся энергия расходуется на плавление, ещё ведь есть та самая вспышка и ещё что-нибудь, но всё равно поплавится прилично...

-

-

-

У авторов озеро диаметром в сотни км (возьмем минимально 200) и глубиной в 15 км. Объем составит около 1,9 млн.км3. Плотность более 2,7 г/см3 (ближе к 3). Масса – 5,1*1015 тонн. По Вашим расчетам расплавится 6,7*109. Где еще 6 порядков?

-

Опечаточка: 1,9 млн км³ получится, если 200 километров будет радиус. Если диаметр — получится 471 тыс. км³.

По моим расчётам изначально вышло 7,4·10⁷ тонн, но это тоже из-за опечатки во второй космической скорости. Если её исправить, получается 7,4·10¹³ тонн. Это если всё по минимуму считать: самый маленький из упомянутых метеоритов (10 км) и вторая космическая скорость (т.е. он летел параллельно Земле и подошёл слишом близко).

Если взять 50-километровый метеорит, то его масса в 125 раз больше. Теперь посчитаем орбитальную скорость метеорита. Если он летел по круговой орбите, как у Земли, то его орбитальная скорость тоже 30 км/с. Если же он прилетел с дальних окраин Солнечной системы, то параболическая скорость здесь будет 42 км/с. Если он при этом летел точно навстречу Земле, то скорость относительно Земли выходит 72 км/с, кроме того, он успевает ещё ускориться за счёт гравитации Земли и получается 73 км/с. В таком случае кинетическая энергия получится в 5300 раз больше, и расплавится 3,7·10¹⁷ тонн. -

У авторов не миллионы и не сотни тысяч куб.км, все гораздо скромнее

The SIC resulted from a large impact ~1.85 billion years ago, which produced a superheated (at least, 1700–2000 °C) melt sheet of granodioritic composition up to 5 km thick, with an estimated original volume of >10^4 km3.

Ссылка в конце новости, там оригинальная статья в открытом доступе-

У авторов не миллионы и не сотни тысяч куб.км

Да. Но там и астероид 15 км... А потому 10k куб.км расплава не получится. В двух трэдах пришли к консенсусу, что будет примерно объём ударника поплавлено (при 11 км/с скорости сближения, в идеальной ситуации).

Ну, приврали на порядок авторы. С кем не бывает?.. ))-

ну вот в треде рассматривали 10 км диаметр, а мы возьмем 15 км - там объем уже к 2k куб.км подползает, и скорость возьмем не консервативные 11, а смелые 15, и плотность астероиду вверх подкрутим, и теплоемкость в месте удара по нижней границе возьмем - так, глядишь, порядок и съестся :)

-

и скорость возьмем не консервативные 11, а смелые 15, и плотность астероиду вверх подкрутим, и теплоемкость в месте удара по нижней границе возьмем - так, глядишь, порядок и съестся :)

Ну, а чего уж там... Сокращать так сокращать!

Вот к примеру: возьмём, что астероид попал аккурат в месторождение золота/свинца, 999.999 пробы. И вот все эти поплавленные кубометры - это вот он и был.

Да и, вообще, атмосфера у нас отсутствует.

Вся (99,99%) кинетическая энергия ушла на переплавку породы. И т.д. И т.п.

И, вообще, какое право имеют сомневаться тут всякие тому, что опубликовано в натуре??!!..

-

-

-

-

-

-

-

Может не стоит переоценивать свое отличие от дяди Васи с улицы?

Ваше мнение очень важно для нас! Оставайтесь на линии. (Нет.)

Вот вы великолепно потрясли клавой по лицу, а по сути моего вопроса - ничегошеньки. :( Но раз вы не геолог и даже не физик, то ваше мнение мне далее НЕ интересно. Адьё!-

Я физик и оттого ваш способ мышления мне особенно непонятен. Я вам указал, что есть четкие свидетельства образования расплавленных "озерец" внутри кратеров при падении достаточно больших, но в то же время не фантастически больших астероидов. То, что я об этом знаю и знаю "волшебные" слова говорит о том, что это не есть какая-то великая тайна и легко находится. Ну раз все это вам неинтересно, то тоже скажу "прощай"

-

Я физик

Шикарно! Поведайте же, господин Физик, хватит энергии ударной волны (по вашим выкладкам) при импакте 15-километрового камушка по касательной (скорость сближения?..) с образованием озерца расплавленной породы (30 на 62 км и глубиной 5 км) с температурой ок. 2000 гр.Ц.?.. Да/нет.

Дисклаймер: расчёты требовать не буду, поверю на слово.-

Судя по молчанию уважаемого ВеНОО, не хватит)

Хотя, давайте подождем.

Ая вот еще чего нафантазировал:

1) Каменюка, когда летит, сильно нагревается. А если по касательной, дольше в атмосфере и потому еще лучше нагревается. Вот нагрелся до расплава и "размазался"!)

2) мог ли камень, чиркнув по касательной царапнуть кору так, чтоб не нагревом расплавить, а наш родной, внутренний земной расплав выпустить наружу? Как кровь из царапины сочится... Нет?

Вернее, мне понятно, что такое должно быть возможно, но при каких обстоятельствах? каков должен быть камень, чтоб выпустить лаву ударом?

Это я брежу, понимаю, что чепуху несу))

Но вообще-то жутковато, если такой ударчик случится при нас, чтоб столько расплава получилось, нам не поздоровитс...-

Ох забыл я, что обязан сидеть в секции комментариев элементов и вести сомнительного толка беседы круглосуточно...

В общем мне влом разбираться в рассчетах выше, сделаю свою оценку с нуля.

1. Астероид радиуса 15 км имеет объем порядка 10^3 км^3 (чуть меньше 2000 для идеального шарика). Если учесть, что лавовое озеро не кирпич, а овальной формы и глубина у краев уменьшается, мы получим что-то тоже порядка 10^3 км^3. На разницу плотностей того же хондрита и кварца для наших оценок можно забить, в общем будем считать, что масса астероида и масса лавы в итоге примерно одинаковы. Тогда можно на общие массы забить и интересоваться только соотношением энергий, приходящихся на 1 кг.

2. Как мой быстрый поиск подсказывает, удельная теплота кварца порядка 10^3 Дж/(кг·К) и надо нам набрать температуру порядка 10^3 К. Теплота плавления чуть меньше 10 КДж/моль при ~60 г/моль дает на этом фоне 10^5 Дж/кг, т.е. мелочь. Короче, нам нужно порядка 10^6 Дж/кг.

3. Астероид на Землю падает (с учетом того, что при этом размере атмосфера его не особо затормозит) со скоростью минимум 11 км/с, т.е. порядка 10^4 м/с. Это, уважаемый antiximik минимум, до которого гравитация Земли разгонит астероид падающий с окраин зоны влияния Земли с нулевой начальной скоростью. Т.е. движение Земли по орбите может сделать итоговую скорость только больше и "большой бадабум" может быть только больше. Ну т.е. мы говорим о типичных энергиях порядка 10^8 Дж/кг (хотя может доходить и до 10^9 Дж/кг)

4. Касательная нас мало волнует - достаточно локализованный катаклизм получился. Ключевой вопрос сколько из общей энергии ушло в образование лавового озера. Судя по вольной интерпретации пропорции в комментарии выше, antiximik согласен на несколько процентов от общей энергии. Если сравнивать 10^8 против нужных 10^6 у нас получается как раз столько сколько надо.-

Ах да. Забыл добавить. Включаем драматическую музыку, показываем сцену падающего на Землю астероида. Слышен жуткий гул, хруст земной коры, камера почему-то трясется (наверное это весь космос трясется) Пафосный голос вещает: Общий выброс энергии был эквивалентен десяткам миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму!!! о_О :Р

-

Скорость молекул при 300К 0,5 км/с. Соответственно, 15 км/с это 9000 К.

Пропорция 100:10:1 работает для небольших метеоритов. Для больших отвод тепла затруднен. Пропорция смещена в сторону увеличения доли плавления. Но, в любом случае, расплав имеет объем порядка объема астероида.

Однако я против гипотезы об импактном происхождении кратонов. Слишком сильный поток требуется и слишком неоднородная структура получится в итоге при финальном снижении потока.

-

-

-

-

-

-

Типичный подход геологов-исследователей, набирают кучу данных (фактуру), а затем начинают фантазировать (высасывать из пальца), какие процессы, не понимая их физической сути, привели к таким результатам. О численных экспериментах и мысли нет. Такой подход приводит к множеству псевдонаучных теорий противоречащих логике и их физической сути.

На рис. 3 неправильно (в обратную сторону) отрисованны направления конвекции. Самая высокая температура находится в центре расплавленной области, там формируется восходящий поток, а на периферии, где идёт остывание, нисходящий.

Субдукции не существует, такой процесс противоречит законам физики. Твёрдые литосферные плиты не могут погружаться в кристаллическую мантию, кроме того, их плотность меньше плотности мантийных пород на 10-30%.

-

а вот да!

Какого черта они "корку" в центре придумали засасывать?

Совершенно верно, конвекция должна бы происходить строго наоборот по сравнению с рисунком.

и если затаскивать обломки внутрь. то через края, а не середину.

Отчего авторы такую странность допустили?

Если это нелогичное движение конвекции чем-то оправдано, то чем? Где об этом написано?

А если просто бестолковость, то не обесценивает ли таковая всю теорию? -

Если нет субдукции, тогда объясните мне, как возможны глубоководные желоба? За счёт чего они постоянно поддерживаются, учитывая, что их всё время засыпает осадком? Ну и куда девается избыток коры, возникающий в рифтовых долинах? Ну и т.п. Подозреваю, что вы всё ж учитываете далеко не всю физику процессов...

-

Твёрдые литосферные плиты не могут погружаться в кристаллическую мантию, кроме того, их плотность меньше плотности мантийных пород на 10-30%.

ну как бы литосфера это и есть мантия, так что их плотность как минимум такая-же, а на самом деле чуть больше из-за их охлаждения.-

Мне кажется, тут прикол в другом. Кора, на самом деле, это достаточно тонкий по сравнению со всей мантией слой. Поэтому она не столько погружается, сколько затягивается конвективными мантийными потоками. Главное, коре нужно быть как можно более прочно спаянной с мантией. И, кстати, при тех давлениях и температурах, которые характерны для мантии, её вещество становится существенно пластичным, а не остаётся твёрдым.

-

Прикол вообще в другом. По теории распухания Земли когда происходит субдукция, то пластичности мало и тако не бывает. А когда крутятся континенты (есть там такая тема) вдруг пластичность появляется из рукава легким движением.

А избыток коры из рифтовых долин растекается по распухающей Земле, разве Вы не знали? Там, внутри Земли, ментол с кока-колой.

Короче, диспозиция такая: из-под купола падает мешок с дерьмом, разлетается по всему цирку и тут выхожу я в белом фраке.

-

-

Хочется большего - больше деталей:

1) Проведен ли химический и изотопный анализ магматического тела и вмещающих пород с целью выяснения состава космического тела?

2) Отбор образцов велся только на поверхности или парням удалось забуриться и анализировать керны?

3) " Расслоенное магматическое тело прослеживается на глубину до 15 км" - какими методами (сейсмический, магнитометрический, гравиметрический)прослеживается ?

4) Работы продолжаются?

Ждем новостей.

"После удара астероида в кратере образовался очаг магмы однородного гранодиоритового состава". А почему не "базальтового"?

"расслоение за счет фракционной кристаллизации" не при любом застывании магмы должно происходить?

А где гранофиры на Луне и Марсе?

Последние новости

Рис. 1. Ударный кратер Садбери (Канада). Красными точками очерчены границы кратера и магматического комплекса Садбери. Спутниковый снимок с сайта en.wikipedia.org