Нейрохимическая гипотеза происхождения человека

Согласно гипотезе американского антрополога Оуэна Лавджоя, главной предпосылкой эволюционного успеха гоминид был уникальный для приматов тип общественного устройства, основанный на социальной моногамии — содружестве нескольких семейных пар. Изучение баланса нейромедиаторов в дорзальном стриатуме (отделе мозга, играющем важную роль в социальном поведении) у шести видов приматов позволило Лавджою и его коллегам получить новые аргументы в пользу этой гипотезы. Полученные данные согласуются с предположением о том, что нейрохимические изменения, произошедшие в мозге наших предков после их отделения от предков шимпанзе, способствовали снижению агрессивности и росту дружелюбия и социальной конформности — умения согласовывать свое поведение с настроениями сородичей и обстановкой в коллективе.

Выдающийся американский палеоантрополог Оуэн Лавджой (C. Owen Lovejoy) развивает свою гипотезу о роли моногамии в происхождении человека уже около 40 лет, и делает он это довольно успешно. В литературе было высказано много аргументов как «за», так и «против» гипотезы Лавджоя, но в целом ее позиции постепенно укрепляются. Особенно сильно они укрепились после детального изучения Арди, самки ардипитека, жившей 4,4 млн лет назад (см.: Предки человека не были похожи на шимпанзе, «Элементы», 07.10.2009).

О содержании гипотезы и о том, почему новые данные по ардипитеку хорошо с ней согласуются, подробно рассказано в новости Семейные отношения — ключ к пониманию эволюции человека («Элементы», 09.10.2009).

Гипотеза Лавджоя подкрепляется множеством косвенных свидетельств, порой довольно неожиданных. Вот только один пример: специалисты по сравнительной геномике обнаружили, что у наших предков под действием отбора был утрачен консервативный регуляторный участок ДНК, отвечающий за контролируемое андрогенами формирование кератиновых шипиков на пенисе (см. Penile spines). Эти шипики, связанные с механорецепторами, повышают чувствительность пениса и способствуют быстрой эякуляции. Это выгодно в условиях острой конкуренции между самцами за возможность спариться с рецептивной самкой. Но то, что хорошо для склонных к промискуитету шимпанзе, было вовсе не так хорошо для наших предков, перешедших, согласно Лавджою, к социальной моногамии (уникальному для приматов общественному устройству, основанному на мирном сосуществовании нескольких семейных пар в одной социальной группе; все остальные моногамные приматы практикуют территориальную моногамию, когда каждая парочка живет сама по себе, охраняя территорию от чужаков). Для поддержания супружеской любви и верности, особенно если все происходит в большом и дружном коллективе, полезно, чтобы половой акт продолжался подольше, и поэтому отбор способствовал редукции чувствительных бляшек на пенисе (C. Y. McLean et al., 2011. Human-specific loss of regulatory DNA and the evolution of human-specific traits).

Продолжая развивать эти идеи, Лавджой и его коллеги из нескольких американских университетов обратились к нейрохимическим особенностям полосатого тела или стриатума (striatum) — участка мозга, играющего важную роль не только в контроле моторных функций и системе внутреннего подкрепления (Reward system), но и в социальном поведении. От активности разных отделов стриатума (дорзального стриатума, включающего хвостатое ядро (caudate nucleus) и скорлупу (putamen), и вентрального стриатума, включающего прилежащее ядро (nucleus accumbens) и часть обонятельного бугорка (olfactory tubercle)) зависит мотивация поведения и так называемый «личностный стиль» (personality style). В частности, стриатум влияет на то, в какой мере поведение индивида мотивируется «изнутри» (собственными потребностями и желаниями), а в какой — внешними стимулами, в том числе социальными. Эксперименты на людях, мышах, крысах, кошках и макаках показали, что для особей с повышенной активностью дорзального стриатума в большей степени характерны «внутренняя» мотивация, автономное поведение, пониженная склонность подстраиваться к обстоятельствам (в том числе социальным) и в целом более поверхностное представление о нюансах окружающей обстановки. Такие особи склонны к доминированию и агрессии. Напротив, у индивидов с высокой активностью вентрального стриатума чаще отмечается преобладание «внешней» мотивации, они склонны занимать в социуме подчиненное положение (это показано на макаках), чутко реагируют на поведение сородичей и более тщательно исследуют окружающее пространство. У людей вентральный стриатум предположительно отвечает за социальную конформность, желание соответствовать требованиям общества и получать одобрение окружающих.

Все эти проявления «личностного стиля» зависят от баланса нейромедиаторов в стриатуме. Ацетилхолин повышает склонность к внутренне мотивированным поступкам в противовес мотивированным извне. Макаки с высоким базовым уровнем ацетилхолина в стриатуме чаще занимают доминирующее положение в социуме; инъекция антагонистов ацетилхолина в стриатум повышает чуткость к социальным стимулам.

Серотонин в стриатуме у макак и людей способствует когнитивному контролю над эмоциями, что крайне важно для жизни в сложно устроенном социуме и поддержания хороших отношений с умными сородичами. Низкий уровень серотонина в стриатуме ассоциирован с раздражительностью, импульсивностью (несдержанностью) и слабыми социальными навыками. Серотонин помогает сдерживать агрессивные реакции и не бросаться на всех вокруг. В целом, по-видимому, высокий уровень серотонина в стриатуме должен помогать особям эффективно функционировать в сложном социуме, сохраняя при этом когнитивную гибкость.

Дофамин, как ключевой нейромедиатор системы внутреннего подкрепления, способствует социальности, отвечая за удовольствие, приносимое взаимодействием с сородичами. Исследования, выполненные на павианах, показали, что высокий уровень дофамина в сочетании с низким уровнем ацетилхолина в стриатуме способствует социальному поведению, «мотивированному извне», и повышенной чувствительности к социальным стимулам.

Еще один нейромедиатор, концентрация которого может влиять на социальное поведение — нейропептид Y (neuropeptide Y). О социальных аспектах его функций известно мало, но есть данные, что концентрация нейропептида Y в спинномозговой жидкости у больных шизофренией коррелирует с социальной компетентностью (social competence).

Разумеется, эффекты разных нейромедиаторов сильно переплетены и зависят от множества нюансов, так что «в действительности всё гораздо сложнее»1 (см., например: Чтобы получать удовольствие от общения, необходима согласованная работа окситоцина и серотонина в прилежащем ядре, «Элементы», 16.09.2013).

Лавджой и его коллеги предполагают, что на ранних этапах эволюции гоминид (вскоре после отделения предков человека от предков шимпанзе) на представителей «нашей» эволюционной линии, таких как ардипитеки, действовал отбор на усиление социальных связей, кооперации, дружбы и супружеской привязанности. Если говорить более конкретно, это был отбор на такой личностный стиль, который предполагает сильную «внешнюю» мотивацию поведения, чуткость к социальным и иным внешним стимулам, когнитивный контроль над эмоциями, способность сдерживать агрессивные реакции, социальную конформность, а также склонность к формированию прочных социальных связей с половыми партнерами и просто с друзьями (affiliative bonding). Такой личностный стиль, по-видимому, соответствует у приматов высокому уровню дофамина и серотонина в сочетании с не слишком высоким уровнем ацетилхолина в стриатуме. Таким образом, из гипотезы Лавджоя следует, что у гоминид под действием отбора должны были произойти серьезные изменения в нейрохимии стриатума.

Чтобы это проверить, исследователи изучили баланс четырех неромедиаторов (дофамина, ацетилхолина, серотонина и нейропептида Y) в трех участках дорзального стриатума (рис. 2) у шести видов обезьян: капуцинов-фавнов (Cebus apella), павианов анубисов (Papio anubis), свинохвостых макак (Macaca nemestrina), западных равнинных горилл (Gorilla gorilla), шимпанзе Pan troglodytes и людей Homo sapiens. Были изучены срезы мозга 5–7 особей каждого вида. В случае горилл это были самцы, для остальных видов было взято примерно поровну самцов и самок (лимитирующим фактором здесь является трудность добывания свежих мозгов человекообразных обезьян для исследования).

Рис. 2. Исследованные участки дорзального стриатума (обведены пунктиром): 1) dC — дорзальное хвостатое ядро, 2) mC — медиальное хвостатое ядро, 3) dP — дорзальная скорлупа. C — хвостатое ядро, cc — мозолистое тело, ic — внутренняя капсула, P — скорлупа, vS — вентральный стриатум. Слева на схеме мозга шимпанзе показано приблизительное положение плоскости сечения. Изображение из обсуждаемой статьи в PNAS

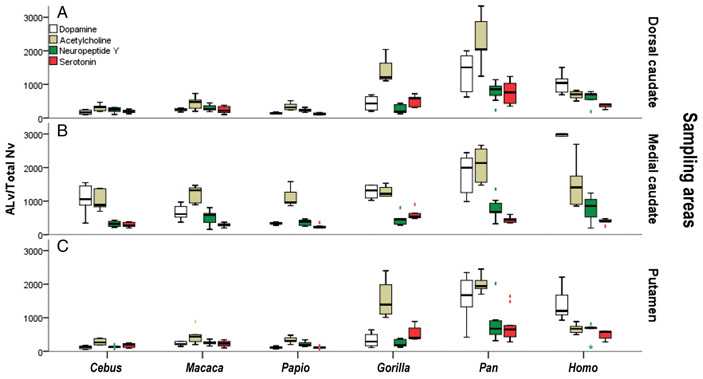

Уровень нейромедиаторов оценивали иммуногистохимическими методами по суммарной длине аксонов, выделяющих тот или иной нейромедиатор, отнесенной к общему числу нейронов в данном участке мозговой ткани. Результаты показаны на рис. 3.

Рис. 3. Нейрохимические профили трех участков стриатума (сверху вниз: дорзальное хвостатое ядро, медиальное хвостатое ядро, скорлупа) для шести видов приматов (слева направо: капуцин, макака, павиан, горилла, шимпанзе, человек). Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Полученные результаты хорошо согласуются с гипотезой Лавджоя. Оказалось, что люди сильно отличаются по нейрохимическому профилю стриатума от других приматов, причем отличаются примерно так, как и предсказывает гипотеза. В частности, у людей выявлен максимальный уровень дофамина в медиальном хвостатом ядре — участке, который задействован в разных формах социального поведения, включая языковую коммуникацию. Известно, например, что мутации в знаменитом «гене речи» FOXP2, связанные с нарушением речевой функции, влияют на работу медиального хвостатого ядра и на уровень дофамина в этой области. Известно также, что дофамин играет центральную роль в формировании супружеской привязанности у моногамных видов (J. T. Curtis et al., 2006. Dopamine and monogamy).

Уровень серотонина в стриатуме у человекообразных обезьян и человека повышен по сравнению с «низшими» обезьянами (капуцином, макакой и павианом). Это может быть связано с развитием у человекообразных сознательного контроля над эмоциями, без чего трудно выжить в сложно организованной группе умных индивидов.

Уровень нейропептида Y повышен в стриатуме у человека и шимпанзе по сравнению с другими обезьянами. Не исключено, что это как-то связано с высокой социальной компетентностью человека и шимпанзе.

Уровень ацетилхолина в стриатуме повышен у человекообразных обезьян и людей по сравнению с «низшими» обезьянами, но при этом у человека он заметно ниже, чем у шимпанзе и горилл. Этот результат был для исследователей отчасти неожиданным, поскольку известно, что ацетилхолин в стриатуме способствует обучению и памяти. С другой стороны, всё становится на свои места, если учесть влияние ацетилхолина на социальное поведение. Как уже говорилось, низкий ацетилхолин в стриатуме соотносится с «внешней мотивацией» и может вносить вклад в снижение агрессивности, повышенную чуткость к социальным стимулам и социальную конформность.

Люди оказались единственным видом, у которого уровень дофамина в стриатуме выше, чем ацетилхолина, причем во всех трех исследованных участках. Максимальный сдвиг в противоположную сторону (ацетилхолина намного больше, чем дофамина) характерен для самцов горилл, известных своим территориальным поведением и гаремной организацией семей. Это согласуется с идеями Лавджоя о том, что у ранних гоминид в связи с особенностями их местообитания и диеты территориальное поведение сошло на нет, а самцы и самки стали образовывать устойчивые пары и вместе заботиться о потомстве (см.: Семейные отношения — ключ к пониманию эволюции человека, «Элементы», 09.10.2009).

Исследования, выполненные на обезьянах, позволяют предположить, что «личностный стиль», соответствующий высокому дофамину и низкому ацетилхолину, соотносится с повышенным вниманием не только к социальным стимулам, но и вообще к деталям окружающей обстановки. Это могло быть крайне важно для ранних гоминид, таких как ардипитеки, в связи с особенностями их диеты. В отличие от горилл, чья основная пища (листья) равномерно распределена по территории и не требует долгих поисков, и шимпанзе, питающихся в основном плодами (ресурс, распределенный неравномерно, но образующий большие скопления на «богатых» плодовых деревьях), ардипитеки были всеядными собирателями, которым предположительно приходилось тратить много сил на выискивание редко встречающихся, но зато вкусных и питательных объектов на земле и в нижнем ярусе растительности в саванне и редколесьях. При такой жизни внимание к деталям становится необходимостью, а охрана территории теряет смысл.

Рисунок 1 в схематичном виде показывает, как новые нейрохимические данные вписываются в логическую структуру гипотезы Лавджоя. Появление человекообразных обезьян соответствует сдвигу в сторону K-стратегии (см. Теория r/K-отбора), то есть более долгому детству, росту материнского вклада в потомство, увеличению промежутков между родами и, соответственно, общему снижению плодовитости. Повышение уровня серотонина и нейропептида Y в стриатуме у человекообразных по сравнению с «низшими» обезьянами, возможно, отражает адаптивные изменения социального поведения, необходимые для того, чтобы обеспечить благоприятные условия для выживания малочисленных и потому очень ценных детенышей (развивался когнитивный контроль над эмоциями, выросла общая социальная компетентность).

В дальнейшем эволюция человекообразных пошла двумя путями. Один путь, соответствующий высокому ацетилхолину и низкому дофамину в стриатуме, привел к современным шимпанзе и гориллам. У этих животных преобладает «внутренняя мотивация», автономность поведения, агрессивная борьба за доминирование и не слишком крепкие связи между индивидами. Виды, пошедшие по этому пути, не достигли больших успехов — ни демографических, ни эволюционных. Сейчас они по сути являются реликтовыми видами, находящимися на грани вымирания.

Ранние гоминиды «выбрали» иной путь, возможно, в связи с особенностями своей пищевой специализации. Длительные рейды в поисках пропитания были слишком трудны и опасны для беременных и кормящих самок (а ведь самки, скорее всего, находились в одном из этих двух состояний большую часть своей взрослой жизни). Поэтому отбор стал поддерживать склонность самцов приносить самкам еду и умение самок привязать к себе партнера, неагрессивные надежные кормильцы и верные жены с невыраженными признаками овуляции стали оставлять больше потомства, чем агрессивные драчуны и «секс-бомбы» — и так далее, как рассказано в новости Семейные отношения — ключ к пониманию эволюции человека («Элементы», 09.10.2009). Всё это вело к отбору на высокий уровень дофамина в сочетании с не слишком высоким уровнем ацетилхолина в стриатуме. В результате у гоминид сложился уникальный для приматов тип общественного устройства, основанный на содружестве нескольких семейных пар (социальная моногамия). Это, в свою очередь, создало предпосылки для кооперации между самцами в добыче пропитания (отсюда — возможность освоения принципиально новых пищевых ресурсов) и в защите самок с детенышами, а между самками — в заботе о детенышах (отсюда — демографический успех).

Эти изменения социального поведения и общественного устройства оказались очень выигрышными, причем их преимущества проявились задолго до того, как в одной из эволюционных линий гоминид (а именно — у рода Homo) началось увеличение мозга. Потомки ардипитеков — австралопитеки — стали многочисленными и разнообразными. Они широко расселились по Африканскому континенту, освоив разные биотопы и пищевые ниши. Между тем палеонтологическая летопись предков шимпанзе и горилл настолько скудна, что это трудно объяснить одной лишь худшей сохраняемостью костей лесных обитателей по сравнению с жителями саванны. Скорее всего, они и 2–3 миллиона лет назад, как и сейчас, сильно уступали по численности гоминидам.

Новый тип социума, сложившийся у гоминид, создал предпосылки для возникновения положительных обратных связей в развитии когнитивных способностей. Природа этих связей могла быть разной. Есть несколько правдоподобных теорий, привлекающих для объяснения быстрого роста мозга у Homo различные механизмы от возрастания роли социального обучения и внутригрупповой кооперации до «макиавеллиевского интеллекта» (Machiavellian intelligence) и полового отбора. Но в любом случае для того, чтобы заработал мощный отбор на интеллект, необходима социальная среда, в которой, во-первых, не приветствуются силовые методы повышения репродуктивного успеха, во-вторых, есть широкое поле для разнообразных и продуктивных взаимодействий с сородичами. Именно это и дала гоминидам социальная моногамия.

К сожалению, авторам пока не удалось раздобыть мозги бонобо, изучение которых могло бы уточнить предложенную схему. Ведь бонобо отличаются от шимпанзе многими аспектами поведения, причем большинство отличий направлены в ту же сторону, что и предполагаемые отличия древних гоминид от шимпанзе и горилл (низкая агрессивность, менее выраженное территориальное поведение, большая склонность делиться пищей, более терпимое отношение к сородичам, менее строгая привязка времени, когда самка готова спариваться, к овуляторному циклу). Возможно, бонобо начали частично воспроизводить тот эволюционный путь, по которому некогда прошли гоминиды, хотя, конечно, не стоит преувеличивать это сходство. У бонобо нет острой межгрупповой конкуренции, не развита кооперация между самцами, и, конечно, нет ничего похожего на социальную моногамию или систематическое подкармливание самцами самок.

Источник: M. A. Raghanti, M. K. Edler, A. R. Stephenson, E. L. Munger, B. Jacobs, P. R. Hof, C. C. Sherwood, R. L. Holloway, C. O. Lovejoy. A neurochemical hypothesis for the origin of hominids // PNAS. 2018. V. 115(6). P. E1108–E1116. DOI: 10.1073/pnas.1719666115.

См. также:

1) Семейные отношения — ключ к пониманию эволюции человека, «Элементы», 09.10.2009.

2) Бонобо ведут себя по-детски, «Элементы», 08.02.2010.

3) Социальная структура охотников-собирателей основана не только на родстве, но и на дружбе, «Элементы», 13.03.2011.

4) Эволюционные психологи разобрались в экономике романтических свиданий, «Элементы», 07.03.2011.

1 Универсальная фраза, которую в статьях по биологии можно вставлять почти после каждого утверждения и потому не имеющая особого смысла; обычно используется лишь для защиты от критиков-формалистов.

-

Малочисленные, но успешные во всем, кроме социальности "драчуны" и многочисленные "социальные конформисты" НЕуспешные во всем, кроме социальности. Волки и овцы.

Может успех хомо сапиенса в сосуществовании разных типов социального поведения?-

Да, как-то так. Ацетилхолин выше, чем у низших обезьян, но ниже, чем у шимпанзе и горилл; дофамина очень много. Способность балансировать между деспотизмом и демократией, адаптируя таким образом социум к текущей обстановке?

-

Скорее, наличие кучи динамических гормональных профилей в популяции, наличие широкого диапазона поведенческих паттернов, включаемых и внутренними триггерами (вплоть до "пожизненных"), и внешними - вот залог успеха популяции хомосапиенсов. Эдакий мешок деталек Lego, из которых в зависимости от текущих факторов отбора способен собраться тот или иной социальный институт, объединяющий людей самыми разными способами и наделяющий их самыми разными ролями.

Т.е., важен не столько гормональный уровень, сколько широта и динамичность его разнообразия по популяции. -

-

-

-

Ха ха овцы. А американская демократия самые большие овцы, не то что сев кор...

В том и дело что обьединится, чтоб истребить соседей. Это в истории происходило по 10 000 раз. Так сказать, один в поле не воин.

А еще внимание к окружению. Шимпанзе сильнее, но они выглядит неуклюжими. Потеря силы ради точности? (А вообще не потеря сили ради ума. Или может потеря силы ради выносливости? Бегут ли шимпанзе марафон)

-

Авторы формулируют это так: Conversion of penis structure from “complex” (i.e., with keratinous mechanoreceptors) to “simple” (elimination of such structures) would have provided further social signaling of the pair bond by extending the duration of copulatory bouts between habituated mates within the bounds of the social group.

То есть сигнальная функция - для сородичей, чтобы лучше запомнили, кто с кем. Я бы к этому добавил, что секс важен для формирования привязанности (это хорошо показано на моногамных полевках); во время полового акта вырабатывается много окситоцина (и можно предположить, что при долгом - больше, чем при скоротечном), и супружеские узы от этого крепнут.-

-

Кстати, я читал, что именно по этой причине на каком-то этапе эволюции гоминиды стали совокупляться лицом к лицу. Это позволяет знать и помнить того, с кем совокуплялся, то есть способствует моногамности. По этой причине у женщин появилась большая грудь. До этого мужчин притягивали округлые ягодицы. Грудь включила у мужчин тот же механизм распознавания, только спереди.

-

-

Ниже напишу о собственной фантазии, навеянной материалом. Всё стараюсь представить, как могли бы выглядеть сообщества наших предков, которые еще не стали homo. Почему бы не такая модель... Основу сообщества составляют пожилые самец и одна или несколько пожилых же самок. Само сообщество состоит из их сыновей со своими самками. При этом каждый самец имеет доступ преимущественно только ко "своим" самкам. Это регулируется ревностью (если дамочка видит, что ее кавалер засматривается на "чужих", то устраивает скандал, да и "муж", которому наставляют рога - тоже не хлопает ушами, если заметит...) В итоге, в рамках сообщества складываются более тесные отношения между самцом, "его" самками и их детьми, чем между членами разных "ячеек". Взрослые самцы, со своими самками и детьми могут отделяться и образовывать собственные сообщества. Также сообщество распадается после смерти "патриарха". каждое сообщество имеет свою территорию. На границах этих территорий осуществляются различные взаимоотношения между "общинами". В том числе, например, объединения ради охоты или войны с кем-нибудь третьим... Повзрослевшие самки, кстати, скорее всего переходят в соседние "общины", самцы же остаются в своей, или образуют собственные. Ну и так далее...

-

Предсказательная сила может проявиться в обустройстве нейросетей. Механизм нейромедиаторов как механизм самообучения нейросетей. Как минимум поощряющие и наказывающие медиаторы. Хотя "все сложнее". :) Сейчас, в основном, сеть обучают в целом. А специализация зон нейросети в сочетании с разными коэффициентами обучения (разными типами медиаторов) - весьма интересное предложение в этой области.

-

-

Вы недооцениваете прогресс в области ИИ и, в частности, нейросетей. Пожалуй, на элементах маловато статей на эту тему.

-

-

Зайдите на этот блог: "Deep Learning Achievements"

https://blog.statsbot.co/deep-learning-achievements-4c563e034257

Там столько прогресса, что даже страшно. Лет через двадцать придете на прием к врачу, а он робот, и учитель у внука в школе робот, и нобелевскую премию по генетике роботу дали. Ничего не поделаешь, темп эволюции ИИ на несколько порядков выше темпа эволюции человеческого И.-

-

Я же не говорю "сейчас". Кто бы 50 лет назад мог подумать, что у каждого будет маленький прямоугольник, в котором ТВ, радио, фото- и кинокамера, да и связь с любым человеком на Земле и еще много чего, а по экрану возить пальцем. Так же и с роботами. Большинство людей просто не в состоянии представить, какие они будут через 50 лет. Одно абсолютно ясно: они будут очень крутые. Это не научная фантастика, а футорология (оканчивается на "логия", стало быть, наука).

-

-

-

-

-

-

Я бы лучше использовал другую аналогию: гормоны - это как идеология (или религия) в обществе. Сама по себе она не способствует развитию изобретений и технологий. Но идеология перераспределяет ресурсы, и технологическое развитие смещается. То есть идеология влияет и на науку, и на технологии (ср. СССР и западные страны).

-

-

Согласен, очень на то похоже. Кроме того, никак не отражена разница между эстральным и менструальным циклами - это ведь куда большее влияние на результат (устройство семей и сообществ), чем количественная разница в небольшом списке гормонов. Да и "прыжок в ширину" от К-стратегии упомянут как-то уж очень вскользь.

-

Вожак её НЕ принял! Остальные тоже закричали на новенькую. Вдруг один из крупных самцов заслонил её от стаи, а потом увел с собой в другую часть острова. Голос за кадром сообщил, что эта пара вернулась в стаю после рождения детеныша.

Кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=YVW-BxQsZv0

Получается, что в эпоху ранних гоминид был период безопасного изобилия, позволивший возникнуть феномену прото-семьи. А потом и нейрохимия подтянулась...

Моногамия у людей - из какого шкафа выпали эти фантазеры?

Снижение агрессивности у людей - они где вообще такое увидели, у каких людей? В телевизоре уже не стесняясь показывают как люди людям головы режут, а эти фантики-ухантики лепечут про снижение агрессивности.

Бубубу дофамин бубубу серотонин. Реальность? Исходя из моей модели она должна быть вот такая...

-

Предлагаю рассмотреть вопрос об изменении соотношения нейромедиаторов в другой плоскости. В том, как они влияют на свойство, которое назевается лень. Человек сам по себе очень ленивое существо. Да и природа ленивая. Все подчиняется принципу наименьшего действия. Человек отличается от обезьяны тем, что ему, видимо, было лень махать дубиной. Взамен он изобрел лук. Лень современного человека дошла до совершенства. Для того чтобы реализовать свои агрессивные устремления он изобрел атомную бомбу (махать дубиной слишком затратно).

Как я понял дофамин и ацетилхолин являются антагонистами. При этом дофамин является гормоном удовольствия. С точки зрения рассматриваемой плоскости его также можно также назвать гормоном лени. А вот в обезьяне дофамина мало и она не ленивая. Поправьте, если не так.-

Неверно в принципе. Лень - это низкая концентрация стимуляторов и в плюс и в минус. Это бездействие по причине апатии. Дофамин говорит "молодец, вот тебе пряник", ацетилхолин - тормоза нервного возбуждения для баланса. Педали газа и тормоза. Поощрение действия и релаксация . Мотивация.

А лень - это бездействие вследствие отсутствия мотивации. Эмоциональное торможение. Тупость по простому.-

-

Все же зря вы так недооцениваете гормоны. Встали вы утром, плохо выспались, и вам лень делать ровно то же самое, что вы делали вчера с большим усердием и энтузиазмом. Что это, если не гормоны? (Ну, не обязательно гормоны это может быть и количество сахара в крови, но главное - химия).

Все творчество регулируется гормнонами. Прошли мимо художника-поэта прекрасная девушка, всё в нем взыграло - и кинулся он писать картину или поэму. (Конечно, гормоны выработались в результате обработки мозгом зрительной информации). Глядишь, и таблица Менделеева ему бы не приснилась, если бы не гормоны.

Мозг - это и нейронные сеты, и химическая регуляция, обе вещи взаимосвязаны. С точки зрения эволюции вполне логично, что и нейронные сети и гормоны ответственны за обработку информации и поведение. Мутация в гене может изменить гормональный фон, а может плотность нейронов в определенной области мозга. И то и то работает.

-

-

-

Я с вами не согласен. Лень это не бездействие в отсутствии стимулов. Лень, это когда есть стимулы (не очень жесткие), но все равно лень. Лень это не бездействие по причине апатии. Апатия это болезнь. Ленивые люди, между прочем, очень умные. Современный прогресс обязан именно этим людям. Лень не от тупости.

Лень, это скорее всего отражение в человеке принципа наименышего действия. Т.е. стремление уменьшить энергетические затраты организма при достижении результата.-

Первоначально ум никак не коррелирует с леностью/активностью. А вот приобретённый опыт четко меньше у ленивых. Ваша апологетика лени хоть и симпатишна вследствие как бы парадоксальности, но очевидно мелка. Позволю себе сильное утверждение: только действия формируют личность и интеллект. Это называется тренировка. Если вы бросаете учиться, интеллект неизбежно сползает к банальщине. Если вы не тренируете нейросеть, то она ничего не может, как бы изощренно она не была устроена.

И мотивация, внутреннее целеполагание в значительной мере основана на эмоциях и (в контексте статьи) на механизме баланса и работы нейромедиаторов. На мой взгляд, пробуксовка в ИИ как раз следствие недооценки эмоций в интеллекте. Это вполне бионический принцип самообучения и целеполагания. Это звено петли обратной связи.

-

"Ленивые люди, между прочем, очень умные. Современный прогресс обязан именно этим людям."

Это они (лентяи) сами так говорят? :-)

Несмотря на то, что иногда очень хочется, чтобы это было правдой, практика показывает, что каких-то заметных успехов достигают все-таки люди энергичные, деятельные, а не лентяи. Насчет прогресса это вы погорячились.

-

В результате получаются нелепые потуги найти нужность и функциональность всего чего угодно с точки зрения эволюции.

Попробуйте спросить в чем функциональность подбородочного выступа, почему от развился у человека - такого наслушаетесь! И подобную фантазийную дребедень пишут через раз в профильных статьях. Вопрос о случайности обсуждаемых изменений даже не поднимается - нет, все имеет свою цель и предназначение, говорят мне.

То есть изменился лишь источник, первопричина изменений: от монотеистической религиозной концепции челочество возвращается к анимистическим верованиям

К вопросу о мифах и легендах в научном сообществе.

-

Случайность относительна границ выбранной модели. Для более обобщённых моделей частные детали становятся случайностью, для более конкретных - следствиями причин. А масштаб выбранной модели, в свою очередь, соответствует той или иной задаче исследователя. Форма подбородка, к примеру, в социально-экономических моделях - абсолютная случайность, а в каких -нибудь моделях эволюции каркаса прочности для жевательного механизма или моделях полового отбора уже может быть вполне закономерной. Всё, что вы написали выше, можно сократить до "мне неинтересны задачи, в которых динамика эволюции гормональных механизмов обретает смысл".

-

-

Эволюция не в единственном экземпляре (если вы имеете ввиду биологическую, т.к. сам принцип применим ко многим видам систем, не только биологических), нужно лишь правильно (целесообразно задаче) абстрагироваться. К примеру, можно сравнить подбородки родственных видов, не слишком (или слишком - в зависимости от задачи) отличающихся образом жизни и провести корреляции между образом жизни и подбородком. Но основная "проблема" в том, что у обывателя, потребляющего научпоп, никаких задач и нет (кроме праздного досуга), он потребляет развлекательный контент, потому такой формат неизбежен (формат "объяснений", для вызова эмоции "я понял", для допаминовой подпидки мозга, ради которой он и посещает подобные ресурсы). Да, мне тоже не нравится, порою, что "бытовой" язык слишком "креационистичен" и далёк от научного (позитивистского) дискурса, что позволяет вплетать в тексты свои политические (морально-этические) предпочтения (неявно постулируя "правильные" и "неправильные" "цели" эволюции), но, кажется, из этих лингвистических ограничений невозможно выбраться (в любом тезисе так или иначе содержится мотив и предпочтения оратора, "чистых знаний" не существует).

(Прост поддержал беседу, не возражения ради, а графоманского развлечения для.)-

-

Биология не физика, увы (и вообще все науки не физика, кроме физики), не стоит разочаровываться в различии методов (на то они и науки, чтобы иметь разные методы и цели). Но даже в физике есть место фундаментальным теориям, эксперименты в которых напрямую невозможны, а ставятся лишь к каким-то их более частным следствиям, и биология в этом смысле не исключение (скажем, создание формул антибиотиков так или иначе опирается на эволюционный фундамент и эксперимент). А научпоп не неправильный, а единственно возможный - вы, кажется, меня не очень правильно прочитали. И супротив своих убеждений исследователи научпоп не пишут, а вовсе даже наоборот, явно или неявно вкладывая свои понятия о "правильности" эволюции.

-

-

-

-

-

Если я создаю модель чтобы подтвердить (не проверить, а подтвердить) свою гипотезу, то что покажет модель?

Модели и моделисты.

Мы по вопросу формы подбородка уже спорили, вот здесь http://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433192 . Для биологических существ такого уровня развития, как человек или разумного инопланетянина эта форма однозначна. Цепочка здесь следующая – сначала глобулярный мозг, который необходим чтобы мыслить, вместе с мозгом челюсть с небольшим моментом инерции, чтобы проще было общаться и в придачу подбородок, чтобы зубы в челюсти держались и мышцы губ работали. Серьезных аргументов против гипотезы я не дождался. На последний комментарий от 03.02.2018 10:02 Вы так и не ответили.

-

Во, уже инопланетяне в ход пошли.

Как я и говорил - такого наслушаешься!

Зубы у обезьян и гоминид вы вообще видели? Какие у них проблемы с зубами? Мимику человекообразных обезьян видели? О чем вы вообще?

У обезьян нет речи из-за другого строения гортани, это базовые знания о чем я вам в прошлый раз еще говорил, а подбородочный выступ к речи отношения не имеет.

Перечитайте что я вам написал еще раз. Или вы ради спора спорите?-

Вот здесь есть наглядное изображение черепа человека и обезьяны https://kotuch.ru/6806/chem-cherep-cheloveka-otlichaetsya-ot

-cherepa-shimpanze . Посмотрите, какая относительно большая челюсть у обезьяны. Если череп обезьяны увеличить чтобы вместился человеческий мозг, то челюсть будет такой величины, что человек с его мышцами вряд - ли мог ей двигать. Далее, на снимке видно, что корни зубов у человека прорастают практически до дна кости челюсти. Поэтому в челюсти лишнего ничего нет. А подбородочный выступ, укрепляет челюсть, поскольку на прочность части челюсти, где корни зубов, большой надежды нет. Например, если треснуть по челюсти кулаком, то без подбородочного выступа она бы элементарно сломалась в средней части. Дополнительно выступ нужен для того, чтобы крепить связки губных мышц. Обезьяне это не нужно, т.к. передние зубы у нее расположены под углом, при этом крепежная часть челюсти для передних зубов утоплена вглубь. Если развернуть ее передние зубы как у человека, то и у обезьяны получится такой же подбородочный выступ.

К стати, там написано "На нижней челюсти у черепа человека имеется подбородочный выступ, которого нет у шимпанзе. Этот выступ и его развитие связан с речью." Не с "потолка" же они это взяли.

P.S.Посмотрел множество черепов. Вот здесь есть вид сверху на челюсть http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?54097&p=422174&viewfull=1 . Вокруг зубов у человека внизу челюсти явно видно "ребро жесткости". Ребро жесткости присутствует с боков челюсти, не только в передней части. Поэтому все функционально. -

Цитата: "Посмотрите, какая относительно большая челюсть у обезьяны. Если череп обезьяны увеличить чтобы вместился человеческий мозг, то челюсть будет такой величины, что человек с его мышцами вряд - ли мог ей двигать."

Вы что увеличивать собирались - черепную коробку? Но тогда при чем тут челюсть? А если челюсть, то при чем тут мозг?

Вообще, уровень "аргументов" просто невероятный - даете ссылки на какие-то абсурдные, желтушные ресурсы, идет какая то околесица, типа, "у обезьян зубы под наклоном а если ровно то будет выступ потому что челюсть маленькая и мозг не поместится а иначе момент инерции и не сможет говорить и не могли же они все это выдумать", а потом еще обижаетесь, что я там где-то не ответил на ваш коммент.

И это при том, что я вам ясно пишу, что мимика у того же шимпанзе дай бог каждому (или не дай бог никому, но это уже другой вопрос) и челюсть более массивная, но никакого подбородочного выступа и в помине нет. Нет, такой "интернет" сторонникам разумной эволюции не нужен! И начинается (псевдо)научная акробатика с целью доказательства функциональности чего_угодно. Ведь если допустить, что эволюция может приводить к появлению чего-то не имеющего функционального значения, то получается, что она, эволюция, слепа, глуха и (страшно сказать) бестолкова, безмогла и безыдейна. А значит человек не есть вершина творения (эволюции)!

То есть имет место быть все тот же старый добрый анималистический креационизм, но теперь под маской науки. Эдишн 2.0.

Ну что ж, это весело. Давайте тогда начинайте обосновывать, что исчезновение кератиновых шипиков с пениса и есть основа разума. Христианство обязательно подтянется к дискуссии, их концепция греха только такой "православной молекулярной биологии" и ждет. Фрейдисты всех мастей тоже кинутся, у них ведь весь мир только вокруг гениталий и крутится (наверное Лавджой (love (en)joy) свою бредятину на кушетке психоаналитика и выдумал).

Это весело, да. Но не научно.

-

-

Вы скорее всего ошибаетесь в оценке широты распространения явления.

В "Элементах" акцента в сторону разумного замысла не встречал. Только логика.

-

Логика - это всего лишь набор правил языка, расстановка понятий и не более. Полагать, что из схемы понятий обезьянки, познающей мир на вкус, зрением, обонянием и осязанием можно вывести тайны мира лежащие за гранью чувственного восприятия, да хотя бы механизм биологической наследственности - в корне ошибочно. И если вы возьмете на себя труд ознакомится с историей этого вопроса, а в особенности с теми представлениями, которые выдвигались до того, как механизм наследственности был выяснен экспериментльным (подчеркиваю - экспериментальным, а не логическим) путем, вы сможете убедиться в моей правоте. Логика была бессильна решить эту загадку, она уводила лишь в дебри абсурдных фантазий. Именно поэтому в биологии эскперимент пока имеет приоритет перед моделированием. Ну, должен иметь.

И я говорю о вере в разумный замысел эволюции (!), которая только маскируется под науку, но на деле есть все то же анималистическое верование.

Причем говорю на конкретном примере.-

Я воспринимаю логику как раздел математики. В данном случае математические выражения описаны в виде понятий и их взаимоотношений. Описать эволюцию с помощью математики чрезвычайно трудно. Поэтому математика в «чистом» виде используется в ограниченном объеме. В тоже время, можно выделить некоторые закономерности. В частности, на продукты эволюции налагаются физические ограничения. Например, требования прочности или требования к конструкции челюсти в плане обеспечения лучшей коммуникации между людьми. Сложно представить живое сухопутное существо величиной с небоскреб, по причине невозможности обеспечить его прочность.

Согласен с предложением проверять все в эксперименте, где это возможно. В посте от 03.02.2018 10:02 http://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433192 я предложил произнести слов "Сопсана" с полуоткрытой неподвижной челюстью. У меня не получилось. Предлагать людям общаться, не разжимая зубы (сквозь зубы) не выход - дистанция между общающимися резко сокращается. В принципе, можно выполнить модели челюсти - как у человека, а также со спиленным бугорком подбородка и проверить с помощью удара кулаком. Но результат и так всем понятен. Вместо вылетания зубов треснет подбородок. Поэтом выжили мужики с прочным подбородком.

«И я говорю о вере в разумный замысел эволюции (!), которая только маскируется под науку, но на деле есть все то же анималистическое верование. Причем говорю на конкретном примере.»

Я считаю, что развитие нашего мира является результатом эволюции. Причем эволюции подвержены не только биологические объекты, но все сущности в нашем мире (я не использую слово материя, т.к. это ограниченное понятие. Например, вакуум не материя, но он эволюционирует. Лучше использовать слово сущность – от слова «существует»). Развитие характеризуется революционными и эволюционными стадиями. «Большой взрыв» – это революционная стадия. Согласно этой гипотезе материя существовала и до «большого взрыва». До «большого взрыва» вакуум, предположительно, был хорошо структурирован и существовала гармоничная система сущностей (система прачастиц). В нашем мире прачастицы преобразовались в известную из стандартной модели систему элементарных частиц. При этом, все, что мы видим в нашей вселенной, является дальнейшим развитием предыдущего мира, который был до «большого взрыва». На настоящем этапе, система сущностей продолжает эволюционировать, разворачиваясь в пространстве, сохранив свою гармонию. С этой точки зрения, эволюционное развитие в нашей вселенной в значительной степени предопределено и не является полностью случайным. Предопределенность является следствием законов физики, фундаментальных постоянных, свойств элементарных частиц, свойств вакуума, которые являются «генетическим» кодом нашей вселенной. Точно также, как свойства живого организма являются следствием его генетического кода.

То, что Вы называете «разумным» замыслом – это и есть указанная предопределенность.-

Наша дискуссия приобретает характер блошиных прыжков - вы склонны менять тему чуть ли не каждым новым постом. Теперь вот вас увлекла логика. А что же подбородочный выступ вам более не интересен?

Как бы там ни было, я высказался достаточно определенно и о теме статьи, и о феномене веры в разумный замысел эволюции. А поскольку разговор перешел из фактического в филосовский, то его продолжение мне неинтересно.

Всего хорошего.-

На самом деле мои высказывания последовательны и подчиняются теме, которую Вы задали: «И я говорю о вере в разумный замысел эволюции (!), которая только маскируется под науку, но на деле есть все то же анималистическое верование.Причем говорю на конкретном примере.»

С конкретным примером, я думаю, мы разобрались. По меньшей мере, Вы не смогли ничего противопоставить моим аргументам в том, что конструкция подбородочного выступа человека является практически однозначным следствием глобулярного мозга, необходимости обеспечения развитой коммуникации с помощью звуков между людьми и требований прочности. (Непосредственный механизм эволюции связан с предпочтением самками самцов, которые побеждают в драке за ее обладание и умеют убедить самку и общество (за счет красноречия) в правоте своих действий.)

Поэтому я перешел к обсуждению основной части темы – «о вере в разумный замысел эволюции (!)». Текст, который написал относиться больше к метафизике, чем к философии. Хотя сама тема «о вере в разумный замысел» является философской.

-

-

-

спасибо всем за расширенную юнфу и свои мысли. особо понравился nicolaus - своими обстоятельными постами.

хочу спросить, у вас, как мне кажется неплохо разбирающихся в теме. Есть ли исследования соотношнния/абс значений среди гаплогрупп хомо? чисто фантазия, что может у азиатов дофамина больше, поэтому их так много и он и захватят мир? )

Сказал бы точнее, но прйдётся использовать мат;) На экваторе они традиционально спят достаточно свободно.

Автор мог накладывать американские представление о браки и обществе на первобытный быт.

-

Речь идет про обезьян, живших 4-7 млн лет назад. При чем тут аналогии с брачными обычаями современных Homo?

-

По моему автор труда излишне придписывает брачные обычия современных американцев. Не уверен в такую уж строгую моногамию 4-7 милён назад в Африке. Думаю их обычия были более как бы тропическими и свободными и напоминали африканских племён. Даже если жили по 20 лет и ростом в метр.

Мужской клуб и женский клуб по сей день часть социальной организации. Тут утверждается. что это сложилось 4-7 миллёнов лет назад. Что вполне возможно. А моногамия 7 миллёнов лет назад, не верится.

И вообще, у пчёл и муравей социальность происходит от необходимости заботится о личинках. Пчёлы и муравьи происходит от отряда наездников, с личинками паразитами. Они ушли от паразитизма. Но и их личинки, как человеческие, несамостоятельны и полностю зависит от снабжения родителям. Жалящие ушли от паразитизма то только при момощи заботы о потомстве, а потом и совместном заботе о потомстве. Наверное и люди.

Половая дружба, потом мужской дом, потом клуб. Как в статье.

-

Пока есть повод для дискуссий, практика, как мерило оценки теорий, движется вперед.

Странно, что авторам пока не удалось исследовать бонобо, изучение которых могло бы уточнить предложенную схему.

Последние новости

Рис. 1. Предполагаемые нейрохимические основы эволюции социального поведения гоминид и других обезьян. Переход от «низших» обезьян (monkey) к человекообразным (ape) соответствует сдвигу от r-стратегии к K-стратегии (долгое детство, высокий материнский вклад в потомство, большие промежутки между родами). Это сопровождалось повышением уровня серотонина и нейропептида Y в стриатуме, что способствовало росту социальной компетентности и умению сдерживать агрессивные порывы. Для современных человекообразных обезьян (шимпанзе и горилл) характерен высокий уровень ацетилхолина в сочетании с низким уровнем дофамина в стриатуме, что соответствует преобладанию «внутренних» мотивов поведения, ориентации на собственные желания, стремлению добиваться своего, не слишком считаясь с интересами сородичей. У гоминид уровень дофамина в стриатуме повысился, а ацетилхолина — снизился, что способствовало увеличению роли «внешней» мотивации, большему вниманию к сородичам, социальной конформности и устойчивым семейным связям. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS