Данные BaBar десятилетней давности позволили улучшить ограничения на параметры темных фотонов

В последние годы своей работы эксперимент BaBar обратился к поискам указаний на существование новых частиц, которые могли бы заполнить некоторые пробелы в нашем понимании Вселенной. С тех пор прошло уже почти десять лет, эксперимент остановлен, но физики продолжают исследовать набранные данные. Их анализ помог улучшить ограничения на параметры одной из гипотетических новых частиц — темного фотона, который, как предполагается, мог бы объяснить природу темной материи.

Темный фотон

Астрономические наблюдения показывают, что наша Вселенная состоит не только из обычной материи, но также и из темной. Причем количество темной материи, согласно оценкам, раз в пять больше, чем количество обычной материи. Темная материя проявляется лишь через гравитационное взаимодействие: например, скорости вращения галактик показывают, что большая часть вещества в них невидима (подробнее см. статью «Как ищут темную материю»). Эту невидимую часть мы и называем темной материей. Существуют различные гипотезы о ее природе. Одна из самых распространенных предполагает наличие частиц, не входящих в Стандартную Модель, которые не взаимодействуют с обычными частицами иным способом, кроме гравитационного (или взаимодействуют, но крайне слабо).

Как вы понимаете, физики не могли оставить такую благодатную тему в покое, и начали пытаться «придумать» еще не открытые частицы (Физики изучают темные силы и прочие темные явления, «Элементы», 01.04.2015). Было высказано предположение, что частицы темной материи могут взаимодействовать между собой. Основой такого предположения является извечное желание физиков описать все явления природы единым законом. В конце концов, было бы странно, если частицы темной материи являются принципиально другими, чем обычные, знакомые нам частицы Стандартной Модели. Поэтому логично наделить частицы темной материи свойствами, сходными со свойствами «светлых» частиц, а именно наделить их возможностью взаимодействовать друг с другом. Переносчиком такого взаимодействия предполагается так называемый темный фотон (R. Essig et al., 2013. Dark Sectors and New, Light, Weakly-Coupled Particles). Такое название эта гипотетическая частица получила потому, что она является переносчиком «темного электромагнетизма». То есть она аналогична обычному фотону, но действует только для частиц темной материи.

Предполагается, что темный фотон может «кинетически смешиваться» — проще говоря, взаимодействовать — с обычными, светлыми фотонами. Такое взаимодействие, разумеется, происходит крайне редко — иначе темная материя не была бы темной. Но, имея достаточную статистику, его можно было бы наблюдать. Вероятность взаимодействия темных фотонов с обычными параметризуется с помощью безразмерной константы ε, которая тем меньше, чем слабее взаимодействие. Конкретно темный электромагнетизм должен действовать в ε2 раз слабее, чем обычное электромагнитное взаимодействие. Мы не будем углубляться в обсуждение различных моделей темного фотона. Скажем только, что разные ученые пробуют разные подходы к его описанию: это и струнные теории, и предположения о новых симметриях физики частиц и т. д. В разных моделях ε оценивается величиной от 10−12 до 10−3. Те же модели предсказывают массу темного фотона порядка МэВ–ГэВ.

Эксперимент BaBar, работавший в Национальной ускорительной лаборатории SLAC с 1999 по 2008 год, собрал значительную статистику по столкновениям электронов с позитронами, анализ которой продолжается до сих пор. Последние два года своей работы BaBar искал новые частицы, расширяющие Стандартную Модель. Когда в 2009 году было высказано предположение о существовании темных фотонов, команда BaBar решила поискать предсказанный эффект в своих данных. Используя данные, полученные в 2006–2008 годах, удалось установить достаточно сильные ограничения на параметры темного фотона. Сигнатура темного фотона в эксперименте однозначна: если в событии столкновения частиц в ускорителе произошло рождение темного фотона, то в детекторе должен наблюдаться один высокоэнергичный фотон, без каких-либо других частиц. Полное событие будет таким:

\[\begin{array}{l} e^+ + e^- \rightarrow \gamma+ A' \\ \phantom{e^+ + e^- \rightarrow \gamma + ! !} A' \rightarrow \chi\bar\chi \end{array}\]То есть в столкновении электрона и позитрона (левая часть первой реакции) рождается пара из фотона (γ) и темного фотона (A'), который затем распадается на две частицы темной материи (вторая реакция). Ни темный фотон A', ни частицы темной материи χ не дают никакого сигнала в детекторе. Остается только один фотон, который и будет определяющим сигналом для события с темным фотоном. Причем фотон должен иметь энергию меньше, чем энергия столкновения начальных частиц.

Известно, до каких энергий ускорены электроны и позитроны в коллайдере. Также можно измерить полную энергию частиц, зарегистрированных в детекторе. Вычтя второе из первого, получаем потерянную массу, которая пошла на создание частицы темной материи. Если в спектре по потерянной массе будет наблюдаться пик, то это укажет на наличие рождающихся темных частиц. За два последних года работы BaBar накопил 35,9 fb−1 данных, что позволило получить интересные результаты о темных фотонах. Спектр по потерянной массе показан на рис. 2.

Рис. 2. Внизу — спектр по квадрату потерянной массы Mx2. На вертикальной оси показано количество событий, приходящихся на каждый отрезок горизонтальной оси шириной 0,5 ГэВ2. Точки с погрешностями — экспериментальные данные, сигнал, соответствующий массе темного фотона 6,21 ГэВ, показан красной линией, фиолетовая пунктирная линия — различные фоновые события, синяя линия — полный спектр. Вверху — отклонения данных от синей линии. График из обсуждаемой статьи в Physical Review Letters

Пик на этом графике соответствует гипотезе о темном фотоне с массой 6,21 ГэВ. Параметр ε для такого темного фотона имел бы значение порядка 10−3. Но, правда, это пока не значит, что такой фотон открыт. Значимость пика составляет 3,1σ. И моделирование показывает, что вероятность, что подобный пик появится где-нибудь в спектре случайно, составляет примерно 1%. То есть глобальная значимость снижается до 2,6σ. Что заставляет еще сильнее сомневаться в том, что это действительно сигнал от темного фотона, — так это значимость сигнала в зависимости от гипотезы о массе темного фотона, показанная на рис. 3.

Рис. 3. Значимость пика темного фотона в единицах стандартного отклонения σ как функция массы темного фотона mA'. Сигнал темного фотона ожидается в виде пика на непрерывном фоне в спектре с рис. 2. Но неизвестно, в каком месте должен проявиться этот пик. Поэтому проверяются все возможные места на измеренном спектре. Значимость полученных возможных сигналов темного фотона показана на данном графике. Например, на рис. 2 имеется выбившаяся вверх точка в районе 48 ГэВ2 (масса, соответственно, чуть меньше 7 ГэВ). Если рассматривать эту точку, как пик темного фотона, то его статистическая значимость будет — смотрим на данный график — лишь чуть больше одного стандартного отклонения. Видно, что пик на 6,21 ГэВ является наиболее вероятным, но не единственным возможным. График из обсуждаемой статьи в Physical Review Letters

Понятное дело, когда намеков на темные фотоны так много, то доверие к ним снижается. Команда BaBar сделала все возможное, чтобы учесть возможные фоновые события. Например, электрон и позитрон могут пролететь друг мимо друга с рождением единичного фотона — такое событие даст сигнатуру, похожую на темный фотон. С учетом ограниченной статистики и имеющихся систематических погрешностей темный фотон в эксперименте BaBar не найден.

Но не нужно думать, что, раз темный фотон пока не найден, то и новости нет. Работа, выполненная на BaBar открывает окно в еще одну интересную тему физики, и об этом ниже.

Магнитный момент мюона

Профессор Майкл Рони (Michael Roney), официальный докладчик BaBar, рассказывает об обсуждаемой работе: «Хотя это и не опровергает существование темных фотонов, результаты BaBar дают ограничения на их допустимые параметры, и однозначно опровергают объяснение с помощью темных фотонов другой интригующей загадки, связанной со свойствами еще одной субатомной частицы, известной как мюон». Объясним, что это за загадка с мюоном.

Мюон можно представить, как маленький магнитик, который еще и вращается вокруг своей оси, как волчок (это аналогия для спина мюона). Сила магнита и скорость его вращения определяют его гиромагнитное отношение g. В первом приближении величина g должна равняться 2. Однако, когда мы рассматриваем гиромагнитный момент мюона, в дело вмешиваются различные процессы, некоторые из которых показаны на рис. 4.

Рис. 4. Примеры известных процессов, изменяющих магнитный момент мюона. Диаграммы надо читать слева (что было сначала) направо (что получилось в конце). Сверху на каждой диаграмме показан фотон, изображающий влияние внешнего магнитного поля на мюон. Самый распространенный (и самый простой) процесс изображен на диаграмме a): подлетает мюон, взаимодействует с фотоном и улетает дальше. Но кроме этого возможны процессы, в которых участвуют виртуальные частицы. b) — вклад от виртуального фотона, который был испущен мюоном до взаимодействия с внешним полем и поглощен после, c) — вклад от слабого взаимодействия, d) — адронная поляризация вакуума, e) — адронное рассеяние света на свете. Изображение из статьи W. Gohn, 2016. The muon g-2 experiment at Fermilab, с изменениями

Проблема в том, что даже с учетом данных процессов измеренное значение магнитного момента мюона не согласуется с теоретическим. Величина, полученная в эксперименте E821 (последний эксперимент, измерявший магнитный момент мюона), опубликованная в их последней работе от 2006 года (G. W. Bennett et al., 2006. Final Report of the Muon E821 Anomalous Magnetic Moment Measurement at BNL), очень слабо отличается от предсказания Стандартной Модели: измеренное значение g отличается от теоретического предсказания лишь в 8 знаке после запятой. Однако значимость отклонения при этом составляет 3,6σ. Это достаточно серьезное указание на то, что аномальный магнитный момент мюона действительно является аномальным (напомним, что для открытия, как считается, необходимо отклонение 5σ).

На что может указывать аномальный магнитный момент мюона? В статье 2016 года The muon g-2 experiment at Fermilab список возможных объяснений такой: суперсимметрия и другая новая физика, а также — кто бы вы думали? — темный фотон!

А теперь вернемся обратно к BaBar. На рис. 5 показаны ограничения на физику темного фотона.

Рис. 5. Ограничения на значения ε для темных фотонов в зависимости от их массы. Оранжевая область исключена в экспериментах E787 и E949 по распадам каонов (S. Adler et al., 2002. arXiv:hep-ex/0111091, A. V. Artamonov et al., 2009. arXiv:0903.0030), голубая область исключена измерениями магнитного момента электрона (G. W. Bennett et al., 2006. Final Report of the Muon E821 Anomalous Magnetic Moment Measurement at BNL), синяя — в эксперименте NA64 (D. Banerjee et al., 2017. Search for Invisible Decays of Sub-GeV Dark Photons in Missing-Energy Events at the CERN SPS). Зеленая область исключена в обсуждаемой работе экспериментом BaBar. Красным показана область значений ε (с интервалом в 5 стандартных отклонений), которая могла бы объяснить аномальный момент мюона с помощью темных фотонов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Physical Review Letters

Если бы существовал темный фотон с массой и ε, соответствующими красной области на рис. 5, то он мог бы объяснить аномальное значение магнитного момента мюона. Но видно, что новые данные BaBar полностью исключают эту область. Это означает, что мы можем вычеркнуть темный фотон из списка процессов, объясняющих аномалию магнитного момента мюона. То есть либо искать нужно в области суперсимметрии, либо тут замешана какая-то совершенная экзотика.

Что дальше?

Чтобы провести прецизионное измерение аномального магнитного момента мюона, был запущен эксперимент Muon g-2 (произносится «мюон-джи-майнус-ту»), находящийся в Фермилабе. Название эксперимента означает, что в нем измеряется отклонение величины g от двойки. Эксперимент Muon g-2 должен получить бóльшую статистику измерений, чем эксперимент E821, при меньших систематических погрешностях. В результате, если отклонение подтвердится на нынешнем уровне, то различие между теорией и экспериментом достигнет 7,5σ и станет критическим.

Рис. 6. Эксперимент Muon g-2. Основной его частью является кольцевой сверхпроводящий магнит с очень однородным полем. Пучок мюонов с одинаково направленными спинами направляется в кольцо, где спины начинают шататься из стороны в сторону — начинается прецессия. Сила этого раскачивания напрямую зависит от параметра g. Мюоны распадаются на позитрон и два нейтрино, а по энергии позитронов и по их количеству в зависимости от времени после ввода пучка в кольцо можно измерить значение гиромагнитного отношения мюона g. Фото с сайта en.wikipedia.org

Эксперимент Muon g-2 начал работу этим летом. С нетерпением ждем его результатов, ведь они смогут либо подтвердить, либо закрыть окошко в новую физику. Конечно, хочется, чтобы аномалия подтвердилась. Тут ситуация напоминает время за несколько месяцев до открытия бозона Хиггса (см. новость Хиггсовский бозон: открытие и планы на будущее, «Элементы», 16.07.2012), когда физики, осведомленные о близящемся открытии, признавались друг другу, что лучше бы это была не предсказанная частица, потому что в таком случае Стандартная Модель будет завершена, а прорыв в Новую Физику будет отложен на неопределенный срок. Нет, никто не имел ввиду, что бозон Хиггса не является великим открытием. Но хочется-то нового! Аномальный магнитный момент мюона — это многообещающий эффект, который может перевернуть всю современную физику. Впрочем, стоит быть осторожными в ожиданиях. Так, например, недавняя частица с массой 750 ГэВ, которую тоже прочили указанием на Новую Физику, оказалась статистической погрешностью.

Тем временем в Японии готовится эксперимент Belle II. Первый Belle (или первая? — ведь по-французски belle означает «красавица») участвовал в открытии нарушения CP-симметрии в распадах B-мезонов, чем в то же время занимался и BaBar. Эта работа помогла утверждению оснований Стандартной Модели. Кто знает, может быть Belle II теперь поможет расшатать основы и откроет темный фотон? Посмотрим. Отметим пока, что поиск Новой Физики является одной из приоритетных задач Belle II. Детектор эксперимента в апреле этого года был установлен на ускорителе SuperKEKB, а запуск запланирован на начало 2018 года.

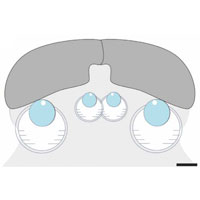

Рис. 7. Эксперимент Belle II (схема слева), продолжение эксперимента Belle, — японский брат-близнец эксперимента BaBar: похожая экспериментальная установка с теми же задачами, тоже на асимметричном электрон-позитронном коллайдере, но с большей чувствительностью, и на ускорителе SuperKEKB с большей светимостью. Схемы с сайтов phy.olemiss.edu и rjs.phys.uvic.ca

Источник: J. P. Lees et al. (BaBar Collaboration). Search for Invisible Decays of a Dark Photon Produced in e+e− Collisions at BaBar // Physical Review Letters. 2017. DOI: 10.1103/PhysRevLett.119.131804. (Доступен препринт статьи arXiv:1702.03327 [hep-ex].)

Михаил Столповский

-

Темные фотоны... Раз их так легко добыть - жду, когда на прилавки выбросят темнофотонные лампочки. То-то детишкам радость! Ведь с такой лампочкой можно запросто читать по ночам под одеялом и мама не поругает - не увидит!))

-

Нет, в аннигиляции электрона и позитрона получить два темных фотона не получится. В реакции предполагается, что обычный фотон "кинетически смешивается" с темным - то есть в обычной реакции аннигиляции типа

e+ e- ---> 2 gamma

один из фотонов мгновенно переходит на темную сторону - становится A'. Вероятность что оба фотона одновременно станут A', соответственно, очень-очень маленькая.-

А ведь бывает трёхфотонная аннигиляция. Она в данной установке исключена?

Вообще, если пик будет подтверждён, то это будет очень интересное открытие. Правда, говорить о тёмном фотоне преждевременно. Мало ли какие там резонансы могут быть, если всё уйдёт в нейтрино, то можно и ничего не увидеть. Но пик энергии - хороший материал для теоретиков.

-

Поправьте меня, у меня когнитивный диссонанс. Я начинаю сомневаться в грамотности экспериментаторов. Чего-нибудь про пять сигма ...

-

"Усы" погрешностей на данной гистограмме рассчитываются довольно-таки нетривиальным способом. Смысл в том, что погрешности получаются несимметричными вверх и вниз (более короткими к низу). Особенно это заметно на точках с низким количеством событий. Но также на этих же точках видно и то, что длины "усов" разные (особенно на точках с числом событий 1).

Это совершенно нормально, когда несколько точек выбиваются более чем на одну сигму. Чисто статистически среди экспериментальных точек почти 30% должны выбиваться более чем на одно стандартное отклонение, и 5% - на два. А мы ищем не выбившиеся точки, а пик из выбившихся точек - это совсем другое.

-

Ищите статьи про modified gravity - легко найдете тонны материала. Разумеется, физики давно уже обсуждают идею введения такой модификации теории гравитации, чтобы она объяснила эффекты темной материи без самой темной материи. И там не так все просто. Я очень коротко писал об этом здесь: https://vk.com/fiz_nev?w=wall-25967968_83767

-

Михаил, спасибо за статью и комментарии.

У меня есть пара вопросов по теме:

1) обнаружены ли (хотя бы косвенно) какие-либо взаимодействия темной материи (тм) и черных дыр ?

2) обнаружены ли (хотя бы косвенно)какие-либо плотные (компактные) объекты тм ?

Если на оба вопроса ответ отрицательный получается, что частицы тм отталкиваются друг от друга (как бы все имеют "положительный электрический заряд")-

По моему более простой и более обсуждаемый вариант, что они не взаимодействуют (кроме гравитационного взаимодействия) друг с другом. Т.е не видят и не чувствуют друг друга, не сталкиваются, проходят через друг друга как и через обычное вещество.

Плотных объектов образовать в результате не могут. Но могут создавать гравитационное галло. Т.е. облако вокруг массивных тел (галактик например)-

При детальном анализе космологических моделей можно получить некоторое ограничение на силу взаимодействия ТМ друг с другом и с обычной материей.

Обычная LambdaCDM постулирует, что ТМ описывается уравнением состояние P=0. Но может получится, что концентрация ТМ например в центре нашей Галактики оказывает заметное воздействие не силами гравитации, то есть создает давление. Ну а если и этим не выйдет объяснить наблюдаемые эффекты, то придется сказать, что ТМ и сама с собой взаимодействует.

-

-

-

Почему вас заинтересовали черные дыры? В дыру что если свалится -- так его и не видать потом. А вот с обычными звездами проще. Есть исследования -- поиск сигнала от аннигиляции частиц темной материи, свалившейся к центрам звезд. Но пока ничего конкретного. Была новость почти год назад про похожий сигнал из галактики Андромеды: https://vk.com/fiz_nev?w=wall-25967968_97399 но точно ассоциировать какие-либо гамма-лучи с темной материей очень трудно.

Кроме сил отталкивания между частицами темной материи можно еще предположить, что они легкие, а значит быстрые. Такие быстрые, что никакой компактный объект типа звезды или даже черной дыры удержать их на орбите не может, и только притяжение целой галактики на это способно.-

Вы меня простите за дилетантский вопрос, но разве гравитационное поле черной дыры не является самым большим из всех возможных? конечно речь идет о близкой окрестности ЧД. Так, что я спрашивал о наблюдениях ТМ в аккреционном диске ЧД. Ожидая увидеть максимальную энергию частиц ТМ и максимальную плотность.

А относительно частиц ТМ, которые очень легкие и быстрые - в моей бедной голове не укладывается малая масса этих частиц и их суммарное гравитационное воздействие отнюдь не малое.

Да я совсем забыл исходный ход моих мыслей:

поиск темных фотонов означает возможность существования "темного электро-магнитного поля", у нас тут нарушена CP-симметрия, а у них там нарушена зарядовая симметрия - одни плюсы или минусы.-

Гравитационное поле нашей ЧД (4М масс Солнца) весьма сильное в радиусе 2000 св. лет и ещё более сильное в радиусе 2000 а. е.

Огромную энергию получит частица, которая падая на ЧД пролетит именно путь от расстояния 2000 св. лет до расстояния 2000 а. е. Если это будет именно полет по орбите в форме эллипса с такими параметрами, то столкновение таких частиц может привести к заметному взаимодействию друг с другом (ну или с другими частицами в вихре материи, паддающей на ЧД).

-

-

-

-

1) Скорее нет чем да

2) Скорее нет чем да

Вывод неверен, т.к. пара нейтронов притягиваются, но не образуют связанной системы. Чтобы образовалась связанная система притяжение должно быть довольно большим, иначе неустранимые квантовые флуктуации не дадут ни одного стабильного связанного состояния.-

-

Посмотрел. И чо? А пара нейтронов при этом всё равно разваливается на 2 отдельно стоящих нейтрона, причем не за время распада нейтрона, а мгновенно. У "бинейтрона" нет стабильных связанных состояний.

-

если бы нейтрон был стабилен, то вполне возможны бы были "нейтронные облака", гравитационно сжимающиеся и коллапсирующие в нейтронные звезды. частицы ТМ стабильны, поэтому аналогия имеет место, и вопрос вполне серьезный.

-

Для понятия облака важно чтобы длина пробега частиц этого облака не была бы слишком большой (условие частого рассеяния). В облаке есть термодинамические понятия - ветер, скорость ветра и температура. В вакууме могут быть несколько потоков разных частиц (лучей) которые просто проходят один сквозь другой, а обобщать эти лучи на термодинамику будет некорректным, т.е. в вакууме бессмысленно понятие температуры без массы оговорок о которой температуре речь (о каком луче). Т.е. условие 1 - надо иметь модель "облако", а не "вакуум".

И даже если это условие выполнено, то для сжатия ещё должен быть механизм, посредством которого облако излучает вовне излишек гравитационной энергии (условие на неупругость столкновений частиц). Первые газовые облака, во времена до первых сверхновых, не имели углерода и со вторым условием были огромные проблемы, т.к. газ (водород, гелий) не очень охотный излучатель в виде тепла, а более длинные тяжелые молекулы требуют углерод или кислород.

У тёмной материи очевидно проблемы с п.2 а то и с п.1. Иначе тёмная материя давно бы сконденсировалась бы вокруг зародышей из обычной материи. Но - нет, она проходит навылет, и всё.

Что касается мысле-эксперимента о стабильных нейтронах, то очень вероятно что нейтроны так до сих пор так и летали бы себе в общем грав. поле, т.к. их столкновения были бы чрезвычайно редкими (модель вакуум). Т.к. тогда должны сталкиваться субядерные частицы, а не их электронные оболочки. Т.е. вероятность столкновения (хотя бы упругого) будет ничтожно мала.

Ну и наконец. Есть звёзды. Звёзды притягиваются. Звёзды не сжимаются в единую сверх-звезду. Т.к. нарушено даже условие 1 - нет столкновений. Если в Галактике будет быстрая звезда, то пройдя через Галактику она ничуть не погасит свою скорость (но разумеется отклонится без потерь энергии). Т.е. тоже модель "вакуум", у звёзд нет термализации скоростей.

-

-

-

-

Ничего странного в этом нет. Физические свойства частиц темной материи не похожи на свойства частиц обычной материи. Например, даже если галактика в состоянии удержать частицы темной материи, «расчёты однозначно указывают на то, что холодная тёмная материя (CDM) будет образовывать касп или сингулярность (резкий пик в распределении) в центре галактики или в целом в более плотных областях Вселенной. Говоря понятным языком, тёмная материя в галактике, например в нашей Галактике Млечного Пути будет падать в центр, стягиваться в ядро галактики гораздо сильнее, чем в другие регионы. Однако все прямые астрономические наблюдения, приведшие к обнаружению эффекта тёмной материи, показывают обратную картину: тёмная материя образует гало вокруг галактики (заполняет пустоты между скоплениями галактик) и не показывает никаких сингулярностей (каспов) в своём распределении.» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B0

Есть множество других наблюдений, которые не укладываются в общепринятые модели темной материи.

Для начала, необходимо признать, что темная материя другая и не тратить силы на ее поиски в рамках стандартной модели элементарных частиц.

-

Путаете. Тёмная материя не стремится занять пустоты, она просто очень быстро проходит те области, где есть обычная материя, так что в них не концентрируется. Гало при этом по размеру велико, но не очень. Про то, что тёмная материя заполняет пустоты не просто между галактиками, а между скоплениями - это уж совсем что-то новое, на нобилевку тянет. Публикуйтесь.

Вики хороший ресурс, но к нему надо относиться осторожно, т.к. если у кого-то какая-то отдельно взятая модель что-то дала, это не есть истина последней инстанции.

Ну и общий вывод просто очевиден:

> не тратить силы на ее поиски в рамках стандартной модели

частицы тёмной материи всегда есть расширение стандартной модели. А учитывая что расширений напридумано много, а много не придумано, то вариантов масса.-

Я здесь хотел акцентировать вопрос про сгущения темной материи в центрах галактик, которые не наблюдаются. В отношении наличия темной материи между скоплениями в википедии написана правда. Если галактических скоплений собирается три как, например в Abell 520, наблюдается увеличение плотности темной материи в центре между скоплениями. Если присутствуют два скопления, то между ними имеется мостик.

Вообще говоря, у меня есть собственная гипотеза темной материи, которая приведена здесь http://old.elementy.ru/LHC/novosti_BAK?discuss=432937 (в обзоре статей по темной материи, в конце комментариев). В соответствии с этой гипотезой темная материя заполняет все пространство во вселенной. При этом частицы темной материи выталкиваются гравитацией обычного вещества, поэтому истинной темной материи в крупных галактиках очень мало. Наблюдаемые проявления темной материи объясняются наличием дополнительного градиента гравитационного поля, формируемого частицами темной материи и обычной материи, на периферии галактики, где расположено гало. Поэтому ошибка в Википедии ошибкой не является. Просто Вы отстали от теоретической мысли. :)-

Я не владею информацией по тёмной материей в достаточной степени. Если вы владеете, публикуйтесь, если нет, боюсь это реклама какой-то доморощенной альтернативщины.

-

Жаль. А я надеялся на дискуссию. Иногда задаюсь вопросом, что движет людьми, которые здесь оставляют комментарии. Про себя знаю однозначно. Во-первых, я люблю участвовать в дискуссиях. Это похоже на игру, только на интеллектуальную. Во-вторых, люблю что-то изобретать. Наука не является областью моих профессиональных занятий. На все сразу нет времени. Однако разные идеи все равно в мою голову приходят и требуют выхода.

Я думаю, целью научно популярных журналов должна быть не только реклама общепринятой научной точки зрения, но и развитие творческого мышления читателей. А это дискуссии, и обсуждение разных идей, пусть даже на доморощенном уровне, поскольку непрофессионалы другим уровнем не владеют. Стремление выиграть дискуссии создает мощный стимул к изучению науки. Разумеется, дискуссии и обсуждения должны быть в рамках научного метода.-

На вашем месте я бы поискал бы форум. Тут таки камменты к новости. Т.е. неудачное место для дискуссии.

-

Ответ на пост от 07.12.2017 13:57.

«Для сжатия ещё должен быть механизм, посредством которого облако излучает вовне излишек гравитационной энергии (условие на неупругость столкновений частиц).»

Согласен.

В рамках гипотезы темной материи имеется эффективный механизм сброса гравитационной энергии сжатия. Дело в том, что галактика при формировании может сбрасывать излишнюю энергию в виде вращающихся вихрей темной материи, которые затем уходят в космическое пространство и рассеиваются. Стандартная модель темной материи такой возможности не допускает и требует, чтобы вокруг галактики существовало большое количество спутников, что не наблюдается.

-

-

Гипотеза темной материи имеет несколько интересных аспектов.

В связи с тем, что частицы темной материи заполняют все пространство вселенной, в среде темной материи должны быть волны. Это те-же волны, которые зафиксированы в неоднородностях микроволнового фона спутником Планк. Они никуда не исчезли. Частота колебаний волн может иметь очень широкий спектр. Период волны может измеряться миллиардами лет. Наличие волн темной материи объясняет многие наблюдаемые явления.

Например, известно, что диск нашей галактики изогнут как граммофонная пластинка. Такой изгиб возможен в результате прохождения нашей галактики через волну темной материи. В последнее время в научных новостях много пишут про искажения движения внешних планет Солнечной системы. При этом предполагают наличие неизвестной девятой планеты (в просторечии - планеты «Нибиру»). Искажения также могут быть следствием прохождением волны темной материи.

Волны темной материи могут влиять на структуру вакуума. Например, может незначительно изменятся постоянная тонкой структуры. Суть заключается в том, что изменения могут влиять на ландшафт приспособленности белков. При этом живые существа вынуждены со временем постоянно меняться. Для видов живых существ, которые имеют длительную историю, например, динозавров, такие изменения могут быть проблемой. Это, собственно, и объясняет то обстоятельство, что динозавры вымерли. А эволюция вышла из тупика и пошла вперед.

Наличие волн темной материи объяснят почему мы не видим во Вселенной проявлений деятельности сверхцивилизаций. Объяснение связано с тем, что волны темной материи могли синхронизировать стадии развития живой материи глобально по большим участками пространства в нашей вселенной. При этом, все инопланетные цивилизации в нашей галактике должны иметь примерно одинаковый возраст, и для контактов еще не наступило время.

-

-

-

Вполне обычная гипотеза. Если точнее - речь не про пустоты (войды), а про нити. Если у нас темной материи в 5.5 раз больше обычной, то даже если 400% массы обычной материи всунуть в войды, нити крупномасштабной структуры все равно будут состоять из ТМ на 2/3.

-

Согласен. Нити между галактиками или скоплениями обычная гипотеза. Но есть необычная часть этой гипотезы. Между тремя скоплениями нити формируются не напрямую между скоплениями, а проходят от каждого скопления к центру треугольника и там соединяются. В центре треугольника образуется сгусток темной материи, в том месте, где никаких гравирующих масс нет. Пример - скопление «Abell 520». Такие структуры напоминают структуры векторного взаимодействия между кварками.

Частицы темной материи в стандартной модели CDM (Cold Dark Matter) и частицы темной материи в гипотезе существенно отличатся по свойствам. В гипотезе темную материю можно описывать с помощью частиц модели CDM. Но необходимо иметь в виду, что в рамках гипотезы, частицы модели CDM в этом случае представляют собой виртуальную темную материю.

В пустотах, вдали от гравирующих масс, темная материя (истинная темная материя) не может образовывать скопления, несмотря на то, что ее частицы притягиваются друг к другу (по закону Ньютона). Отсутствие сгущений связано с тем, что частицы имеют отрицательную гравитационную массу и формируют пространство с отрицательной кривизной (пространство анти-де-Ситтера). В таком пространстве параллельные линии расходятся. Поэтому у скопления частиц нет центра и частицам не к чему стремится при сгущении (при попытке сгущения они попросту разлетаются в разные стороны). Соответственно, выраженная через эти частицы виртуальная темная материя, также не имеет тенденции к сгущению.-

>имеют отрицательную гравитационную массу

Стройте соответсвующую гипотезу. Записывайте уравнение состояния материи с учетом вида уравнения геодезических для частиц с отрицательной инертной массой.

З.Ы. А если у Вас нет постулата эквивалентоности, то Вы можеет построить другие уравнения, вместо системы уравнений ОТО.-

Существует два вида масс. Первая масса — инертная (или инерционная) — есть отношение негравитационной силы, действующей на тело, к его ускорению. Вторая масса — гравитационная — определяет силу притяжения тела другими телами и его собственную силу притяжения. Эти массы строго пропорциональны между собой. Принцип эквивалентности масс заключается их в пропорциональности. Путем выбора системы единиц, например, величины гравитационной постоянной, эти массы можно приравнять друг к другу.

Для разных вселенных или для другого класса частиц, которые отличаются от известных частиц стандартной модели, может быть другой коэффициент пропорциональности. Законы природы не запрещают менять гравитационную постоянную, поскольку она не выводится из этих законов. При этом принцип пропорциональности инертной и гравитационной массы для другого класса частиц также продолжает действовать.

В данном случае предполагается, что частицы темной материи имеют отрицательную гравитационную массу и положительную инертную массу. Для этих частиц также справедлив принцип пропорциональности масс. За счет выбора системы единиц гравитационную массу можно приравнять к инертной. Например, путем использования известной гравитационной постоянной умноженной на минус единицу. Эта постоянная будет применима только к классу частиц темной материи. При этом сила, действующая на частицу темной материи в гравитационном поле Земли, сменится на силу отталкивания.

-

-

У меня к Вам есть просьба. Не могли бы Вы рекомендовать систему моделирования (программное обеспечение) для космологических объектов, которую можно установить на персональном компьютере. Задача моделирования связана с гипотезой темной материи, в которой присутствуют частицы вещества и частицы темной материи. Частицы темной материи могут иметь отрицательную гравитационную массу и положительную инертную массу.

-

Нет, такой библиотеки моделирования я не знаю. И задача поставлена что-то уж очень экстравагантно - не думаю, что что-то подобное существует. На всякий случай спросил у своего друга, который занимается космологией крупномасштабной структуры Вселенной, он тоже не в курсе. А вообще, прежде чем начинать что-либо моделировать, нужно написать хотя бы пару уравнений аналитически.

-

Я, извиняюсь, не до конца понял ваш комментарий. Что понял, то отвечу. Согласно стандартной модели космологии, сперва именно темная материя начала "кучковаться", а обычная материя стала сваливаться к ней. Сегодня эти неоднородности плотности материи в ранней Вселенной мы видим в виде флуктуаций температуры реликтового излучения. Позднее из этих неоднородностей возникли галактики.

Да и в современной Вселенной - не галактики удерживают темное вещество, а скорее темное вещество удерживает галактики, не дает им размазаться в однородную мешанину (ясно что обычная и темная материи удерживают друг друга, но так как темной намного больше, то и роль ее значительнее).-

Из Вашего текста вроде бы следует вывод, что частицы ТМ такие же реликтовые частицы (возникли более 13 млрд. лет назад) как и реликтовые фотоны. Тогда хочется сделать два предположения:

1) Неоднородность (область с повышенной плотностью ТМ) возникла, например, через 100000 лет после большого взрыва, удерживается своим гравитационным полем и эволюционирует все время, но отменить процесс "испарения" и конденсации невозможно - наиболее энергичные частицы улетят, а наиболее холодные останутся и повысят плотность. Так, что механизм охлаждения и сжатия облака ТМ существует вне зависимости от того, как взаимодействуют между собой частицы ТМ.

2) Наиболее энергичные частицы ТМ вылетевшие из своего облака назовем его облако А должны подвергаться тому же механизму "охлаждения", которому подвергаются реликтовые фотоны, и через 13,5 млрд. лет прилететь к другому облаку В сильно остывшими.

Да при падении на облако В набор энергии неизбежен, но общее "охлаждение" ТМ в процессе эволюции Вселенной кажется очевидным.

К слову, а пытались ли искать "реликтовые" нейтрино?

-

Вы привели картинку кластера Пуля. Очень похоже на то, что движутся различные по фазе субстанции. Поэтому я спрашивал: кто-то работает над представлением ТМ как вихрей электромагнитного поля? Того, которое у нас крутит моторы и зажигает лампочки? Ведь это пока единственная известная субстанция "не вещество".

Последние новости

Рис. 1. Эксперимент BaBar, работавший на ускорителе PEP-II в Национальной ускорительной лаборатории SLAC с 1999 по 2008 год. Фото сделано во время остановки работы ускорителя для технических мероприятий. Направление пучка частиц проходит сквозь фотографирующего. Части мюонного детектора (на переднем плане) раздвинуты, чтобы открыть доступ к центральной части установки. Главной научной задачей эксперимента было изучение CP-симметрии в распадах B-мезонов (см. новость Нобелевская премия по физике — 2008, «Элементы», 10.10.2008). PEP-II — асимметричный коллайдер электронов и позитронов. Экспериментальная установка BaBar похожа на многие другие коллайдерные установки: система детекторов в форме бочки, окружающая место столкновения пучков частиц. Установка заключена в большой магнит, который по отклонению частиц в магнитном поле позволяет измерять их заряд и импульс. Энергия столкновения настроена на массу B-мезона, что позволяет получать их с высокой эффективностью. А благодаря тому, что пучки электронов и позитронов имеют немного разную энергию (слова «асимметричный коллайдер» как раз это и означают) рождавшиеся B-мезоны имели ненулевой импульс в системе координат детектора, и по расстоянию, которое они пролетали до распада, было легко измерить время их жизни. Фото с сайта phys.org