Планеты у нейтронных звезд могут быть обитаемыми

Алессандро Патруно (Alessandro Patruno) и Михкель Кама (Mihkel Kama) из Лейденского университета (Нидерланды) попытались выяснить, могут ли планеты вокруг нейтронных звезд, и в частности пульсаров, длительное время находиться в зоне обитаемости. Ведь нейтронные звезды почти не дают видимого света, зато поливают свои планеты мощным потоком жесткого излучения. Ученые пришли к выводу, что суперземли около таких звезд всё же могут получать от их излучения и пульсарного ветра достаточно тепла, чтобы миллиарды лет подряд поддерживать температуры, совместимые с существованием жидкой воды. При этом рентгеновское и гамма-излучение не будут угрожать потенциальной обитаемости этих планет. Среди уже открытых экзопланет астрофизики нашли две — PSR B1257+12 c (Полтергейст) и PSR B1257+12 d (Фобетор) — теоретически способные поддерживать жизнь. Но если жизнь там и возможна, она совсем не похожа на земную.

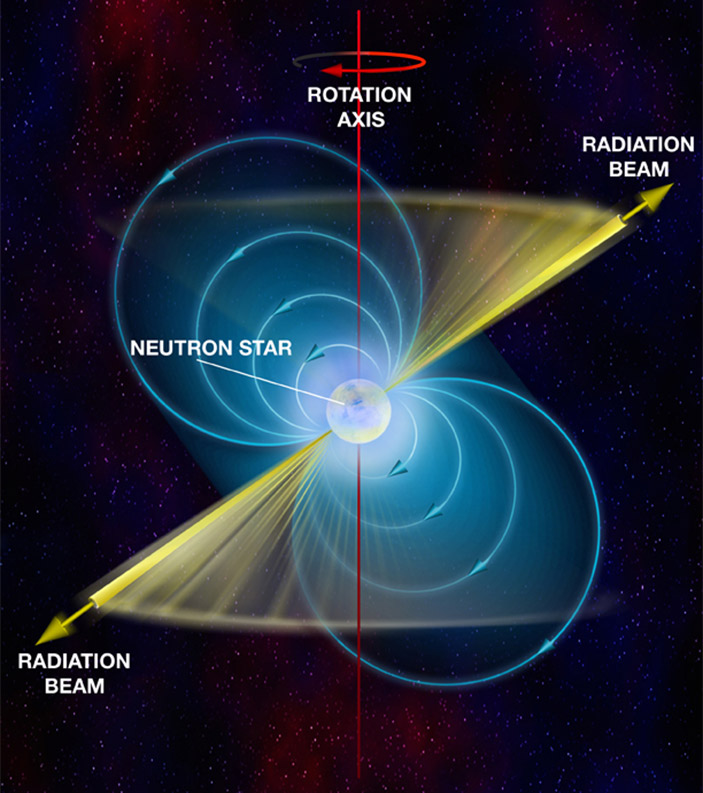

Нейтронная звезда — это остающийся после взрыва сверхновой компактный объект диаметром около 20 километров. Возникает она в ходе катастрофически быстрого сжатия под действием гравитационных сил, отчего ее сердцевина становится сверхплотной. Поэтому она состоит в основном из нейтронов и покрыта километровым слоем ядер атомов железа и более тяжелых элементов, а также тонкой атмосферой. Пульсар — это такая нейтронная звезда, которая вращается, имеет сильное магнитное поле и при этом испускает узконаправленные потоки излучения в районе магнитных полюсов (в рентгеновском или гамма-диапазоне; см. Источник мягких повторяющихся гамма-всплесков).

Рис. 2. Считается, что у пульсаров ось магнитного диполя (его силовые линии показаны голубым) наклонена относительно оси вращения (вертикальная красная прямая), поэтому их излучение доходит до наблюдателя в виде периодических вспышек. Желтым показаны пучки излучения, бьющие из магнитных полюсов пульсара. Рисунок с сайта nrao.edu

Исследователи поставили перед собой никем ранее всерьез не поднимавшийся вопрос: возможна ли жизнь на планетах вокруг нейтронных звезд? Хотя такие планеты известны уже четверть века (см. A. Wolszczan & D. A. Fral, 1992. A planetary system around the millisecond pulsar PSR1257+12), до сих пор никто и не пытался провести подобные расчеты. Причины просты: нейтронная звезда излучает почти исключительно в рентгеновском диапазоне. Жесткий рентген губителен для известной жизни, а без видимого и инфракрасного (ИК) компонента звездное излучение просто не сможет проникнуть достаточно глубоко в атмосферу, чтобы осветить и согреть поверхность планеты у нейтронной звезды.

И тем не менее астрофизикам из Нидерландов такая мысль в голову пришла. Чтобы понять, возможна ли жизнь у пульсаров, авторы поставили перед собой две задачи. Первая — уточнить с помощью наблюдений, есть ли в системе пульсара PSR B1257+12 обломочный диск (см. Debris disk), гипотезу о существовании которого десять лет назад выдвинула группа Павлова (см. G. G. Pavlov et al., 2007. X-Ray Emission from the Planet Pulsar B1257+12). Это должно было прояснить, как именно сформировались три планеты, наблюдаемые вокруг этого пульсара. Вторая — установить, могут ли в принципе планеты у нейтронных звезд такого типа сохранять свою атмосферу несмотря на мощный поток рентгеновского излучения и пульсарный ветер (см. ниже).

Три сценария формирования пульсарных планет

Поиск диска авторы вели с использованием массива данных космической рентгеновской обсерватории «Чандра». Брались наблюдения района пульсара PSR B1257+12 с помощью инструмента Advanced CCD Imaging Spectrometer. Учитывались как данные, проанализированные ранее (21 фотон, полученный в 2005 году), так и до сих пор не анализировавшиеся (полученные в 2007 году 25 фотонов с энергиями 0,3–8,0 кэВ). По этим данным ученые определили, что общая энергия излучения объекта составляет около 3,1×1029 эрг/с.

Исходя из этого, а также из неравномерности распределения фотонов по энергиям, исследователи попробовали оценить количество вещества между земным наблюдателем и источником данного излучения, которое бы частично поглощало его фотоны. Авторы использовали данные по 25 и 21 фотону (2005 и 2007 годы), введя их в модель bbodyrad, в данном случае описывающую излучение нейтронной звезды. Согласно модели, распределение энергии фотонов в диапазоне 0,3–8,0 кЭв должно было быть более равномерным, чем это наблюдалось на практике. Исследователи предполагают, что причина этого — поглощение фотонов определенных энергий веществом. По их интерпретации, за это отвечает обломочный диск. Почти всё вещество между нейтронной звездой и наблюдателем сконцентрировано главным образом вокруг этой звезды, а доля остального чрезвычайно мала. Авторы показали, что за это поглощение может отвечать обломочный диск, по массе сходный с аналогичными дисками обычной звезды главной последовательности (на сегодня их известно около тысячи).

Исследователи видят три теоретически возможных сценария формирования пульсарных планет (планет, которые обращаются вокруг пульсаров). По первому из них, они возникают еще до взрыва сверхновой, сразу после образования массивной звезды-предшественника сверхновой из того же газопылевого облака, что и она. Именно по такому сценарию образовалась Земля и другие «обычные» планеты, не относящиеся к пульсарным.

Однако нейтронные звезды образуются после взрывов сверхновых. Если у звезды-предшественника сверхновой были «нормальные» планеты, то их орбиты из-за взрыва наверняка нарушаются или они вообще оказываются выброшенными из своей системы. А если они остаются в ней, то, скорее всего, частично испаряются. В общем, первый сценарий образования известных пульсарных планет маловероятен.

Более вероятно, что материалом для образования пульсарных планет служат диски из вещества, выброшенного сверхновой при взрыве (второй сценарий), или обломочные диски, формирующиеся при поглощении нейтронной звездой своего компаньона — второй звезды системы, существовавшей до вспышки сверхновой (третий сценарий). Наблюдениями не так просто отделить второй сценарий от первого: пыль и обломки могут быть в обоих случаях. По общепринятым оценкам, половина звезд рождается в парных системах, поэтому третий путь формирования выглядит наиболее вероятным. В его пользу говорит и то, что PSR B1257+12 — миллисекундный пульсар, а пульсары становятся миллисекундными за счет поглощения вещества уничтоженной звезды-«близнеца».

Что нужно планете, чтобы быть обитаемой?

Самая большая угроза обитаемости — потеря жидкой воды и газовой оболочки. Пульсар излучает в рентгеновском диапазоне, то есть агрессивнее обычной звезды «обдирает» со своих планет и то, и другое. Водород из атмосферы слишком быстро уходит в космос, а значит, важнее всего то, сколько у планеты останется более тяжелых газов (о механизмах, из-за которых это происходит, например, на Земле, см. Диссипация атмосферы Земли, а также David C. Catling, Kevin J. Zahnle. The Planetary Air Leak).

Здесь у пульсарных планет всё неплохо. При втором и третьем (то есть наиболее вероятных) сценариях их формирования они образуются из материала, существенно обогащенного тяжелыми элементами (так в астрономии называют все элементы тяжелее гелия). Именно в сверхновых и нарабатывается основная масса тяжелых элементов во Вселенной, включая те, что составляют наш организм. На обычные планеты они попадают непрямым путем — из тех взрывов далеких сверхновых, что некогда обогатили газопылевое облако, из которого возникли эти планеты. Но в диски, из которых возникают пульсарные планеты, тяжелые элементы будут приходить напрямую, «из первоисточника». Звезда-компаньон в двойной системе из третьего сценария получит значительное количество таких элементов из выброшенного при взрыве сверхновой вещества. После уничтожения компаньона они высвободятся и будут использованы при формировании планет. Так что там будет довольно много кислорода и воды. Сходная ситуация будет и во втором сценарии, хотя из-за отсутствия звезды-компаньона, которая «поймала» бы на свою поверхность часть материала сверхновой, тяжелых элементов у пульсарных планет будет несколько меньше.

В случае системы PSR B1257+12 атмосфера и гидросфера двух ее планет может быть особенно толстой. Ведь PSR B1257+12 c (Полтергейст) и PSR B1257+12 d (Фобетор) — суперземли, они в 3,9–4,3 раза массивнее нашей. По мере роста массы планеты ее атмосфера набирает массу экспоненциально. На телах в несколько раз тяжелее Земли газовая оболочка должна быть в сотни тысяч или даже миллионы раз массивнее земной. Большая масса атмосферы пульсарных планет и ее толщина чрезвычайно важны при оценке их потенциальной обитаемости.

Как уже говорилось выше, пульсары могут быть весьма яркими в рентгеновском диапазоне, но при этом почти не излучают в оптическом. Скажем, PSR B1257+12 имеет светимость (полную энергию, излучаемую телом в виде электромагнитных волн во всех диапазонах) в 7,2 раза больше, чем у Солнца, но не более 0,003% от нее приходится на видимый свет и ближнее ИК-излучение. Основная часть энергии, которую пульсарная планета получает от своей звезды, приходит к ней в виде рентгеновского излучения и пульсарного ветра (о пульсарном ветре см. J. G. Kirk, Y. Lyubarsky, and J. Petri. 2009. The theory of pulsar winds and nebulæ).

Пульсарный ветер состоит из заряженных частиц, разогнанных мощным магнитным полем вращающейся нейтронной звезды до релятивистских скоростей (см.: Relativistic speed). При попадании в атмосферу планеты они сталкиваются с ее частицами, тоже ионизируя их. Попутно возникают фотоны гамма-излучения, распространяющиеся во все стороны и постепенно передающие свою энергию соседним частицам. (Отдаленно похожие процессы в виде широких атмосферных ливней происходят и на Земле, см. Космические дожди.) Сходную роль играют и фотоны рентгеновского излучения. Попадая в верхние слои атмосферы пульсарной планеты, они должны ионизировать ее атомы. С одной стороны, оба процесса нагревают атмосферу пульсарной планеты, что повышает вероятность ее обитаемости. С другой — ионизация частиц в атмосфере означает, что многие из них наберут вторую космическую скорость и навсегда покинут подобное тело.

Когда кончатся воздух и вода?

Чем больше воды и газов изначально имеет планета, тем выше ее шансы остаться с какой-то атмосферой после длительного пребывания у нейтронной звезды. Исследователи построили модель взаимодействия излучения пульсаров с атмосферами суперземель. Они рассмотрели самый пессимистичный сценарий, при котором у планет вообще нет никакого магнитного поля. Оказалось, что для объекта с массой и атмосферой Земли без магнитного поля, вращающегося вокруг нейтронной звезды, все закончится довольно скоро. Газовая оболочка будет потеряна через 1–10 миллионов лет, в зависимости от удаления от пульсара и исходной доли атмосферы в массе планеты. Конечно, с магнитным полем процесс замедлится — но насколько именно, оценить пока сложно.

В то же время более массивные суперземли с мощными атмосферами сохранят основную часть своих газовых оболочек и через триллион лет. Последняя цифра, впрочем, не имеет практического смысла, потому что за это время поток излучения и пульсарного ветра от нейтронной звезды упадет так сильно, что планеты рядом с ней станут слишком холодными. Тем не менее, из этих расчетов получается, что пульсарные планеты могут находиться в зоне обитаемости миллиарды лет. И для Полтергейста с Фобетором это может быть именно так.

В своих оценках авторы считали, что энергия пульсарного ветра PSR B1257+12 равна 4×1032 эрг/с, хотя точное ее значение пока неизвестно. Из наблюдений пульсарного ветра — у других пульсаров, где есть плерионы, формируемые таким ветром, — трудно вычислить его полную энергию. Однако по его воздействию на плерионы известно, что она на порядки превосходит светимость нейтронной звезды. Если энергия ветра равна или превышает 4×1032 эрг/с, то длительное сохранение пульсарной планетой ее атмосферы нереально. В противном случае газовая оболочка пульсарной планеты может быть весьма долговечна (рис. 3). Но если воздействие пульсарного ветра слишком мало, то температура газовой оболочки планеты может упасть ниже совместимой с существованием жидкой воды на поверхности. Одного рентгеновского излучения для ее разогрева не хватит.

Рис. 3. Вверху: время выживания атмосфер суперземель у нейтронных звезд без пульсарного ветра под действием одного рентгеновского излучения. Внизу: то же время с учетом пульсарного ветра мощностью 4×1032 эрг/с. По горизонтали — массы пульсарных планет, по вертикали — расстояние от них до звезды. Цветовые шкалы справа от графиков показывают время потери планетой атмосферы в миллиардах лет (Gyr). Серые точки соответствуют (слева направо) планетам PSR B1257+12 c, PSR B1257+12 d, PSR 1719–1438 b и PSR B1620–26 b. Если на этих суперземлях масса атмосферы порядка 30% от общей (что больше, чем у «обычных» суперземель, из-за влияния сверхновой), то даже при мощном пульсарном ветре они сохранят ее сотни миллионов лет (левые графики). В случае более умеренного пульсарного ветра — намного дольше. Рисунок из обсуждаемой статьи

Источники энергии для подогрева атмосферы

Раз нейтронная звезда «греет» свою планету рентгеновским и гамма-излучением, возникает вопрос, а не погибнет ли жизнь на поверхности планеты от таких лучей. Авторы попробовали определить, на какой высоте происходит поглощение самых энергичных рентгеновских фотонов. У них получилось, что даже на Земле с ее сравнительно тонкой атмосферой подобные частицы были бы поглощены в 50–70 километрах от поверхности. Как уже отмечалось, пульсарные планеты исходно должны быть куда богаче кислородом и другими газами, поэтому атмосфера с гидросферой на них могут быть значительно толще нашей. В столь легком поглощении довольно опасного излучения на самом деле нет ничего странного, так как чем выше энергия фотона, тем быстрее он поглощается.

Хватит ли энергии от рентгеновского излучения и пульсарного ветра, чтобы прогреть атмосферу суперземель сверху вниз? Авторы не обсуждают эту проблему. Это связано с тем, что у рассматриваемых ими планет должна быть очень толстая атмосфера. И из расчетов, и из наблюдений известно, что при плотной газовой оболочке поступающая в нее снаружи энергия в конечном счете эффективно передается сверху вниз. Например, Титан и Венера в Солнечной системе имеют атмосферу намного плотнее земной, поэтому у них во всех точках поверхности колебания температур слабее, чем на Земле. И это несмотря на то, что почти всё входящее излучение там поглощается высоко в атмосфере, а не достигает поверхности планеты, как на Земле в безоблачных районах.

Итак, жизнь на планетах нейтронных звезд возможна, и весьма вероятно, что две из них уже известны. Но это не значит, что речь может идти о привычном для нас растительном и животном мире. Все пульсарные планеты, чтобы быть обитаемыми долгое время, должны иметь толстую атмосферу, полностью поглощающую излучение нейтронной звезды. То есть на их поверхности очень темно, а давление больше земного. Из-за высокого давления температура в приповерхностном слое будет везде одинаковой. Местная жизнь, как и первые земные организмы, могут быть хемоавтотрофами или использовать фоновое ИК-излучение от нагретой излучением пульсара атмосферы (см.: Древний фермент подтверждает гипотезу о зарождении жизни в горячих источниках, «Элементы», 02.04.2010, и J. Thomas Beatty et al., 2005. An obligately photosynthetic bacterial anaerobe from a deep-sea hydrothermal vent).

В своем блоге Алессандро Патруно, один из авторов работы, предполагает, что жизнь в таких условиях может развиваться подобно земной в Марианской впадине и сходных местах. Согласно его представлениям, местные организмы могут быть сходны с ксенофиофорами, типичными для глубин морей. По мнению ученого, не исключены и более сложные организмы. Следует отметить, что и на Земле многоклеточные, возможно, возникли при огромном давлении (см.: В вулканических породах возрастом 2,4 млрд лет найдены следы древнейших грибов, «Элементы», 11.05.2017), в километрах под морским дном. Так что возможность возникновения сложной жизни на еще одной планете только из-за повышенного давления или отсутствия света исключать не стоит.

Источник: A. Patruno, M. Kama. Neutron Star Planets: Atmospheric processes and habitability // Статья направлена на публикацию в Astronomy & Astrophysics и доступна как препринт arXiv:1705.07688 [astro-ph.EP].

Александр Березин

-

>Ученые пришли к выводу, что суперземли около таких звезд всё же могут получать от их излучения и пульсарного ветра достаточно тепла, чтобы миллиарды лет подряд поддерживать температуры, совместимые с существованием жидкой воды.

>Местная жизнь, как и первые земные организмы, могут быть хемоавтотрофами

А если вспомнить, что глобальный океан суперземли толщиной от ~100 км сковывает минеральное ядро льдом высокого давления, предотвращая возможность выхода оттуда в достаточном количестве двухвалентных металлов, играющих ключевую роль в биокатализе, а также источников энергии для хемосинтеза (не говоря о том, что абиогенез вообще не может протекать в открытом океане) - то слухи о возможной обитаемости их можно считать "несколько преувеличенными".

"Расходимся, посоны". ;~D

>Но это не значит, что речь может идти о привычном для нас растительном и животном мире.

C учётом того, что для любой вообще известной нам жизни необходима как минимум треть стабильных элементов из Таблицы им. Менделеева, то и о непривычном в привычной для нас химии (которая вродекак одинакова как и физика во всей наблюдаемой вселенной, кроме недр планет-гигантов разве что - куда всё равно никак не добраться) - тоже.

>или использовать фоновое ИК-излучение от нагретой излучением пульсара атмосферы

Осталось только найти термопары или какие-либо тепловые машины хоть в каких-нибудь известных организмах. ;~]

>один из авторов работы, предполагает, что жизнь в таких условиях может развиваться подобно земной в Марианской впадине и сходных местах

Ага - вот только даже там дно _минеральное_. Ну и попала жизнь туда - далеко не первичная.

>Следует отметить, что и на Земле многоклеточные, возможно, возникли при огромном давлении (см.: В вулканических породах возрастом 2,4 млрд лет найдены следы древнейших грибов, «Элементы», 11.05.2017), в километрах под морским дном.

Ещё бы сегодня называть грибов "многоклеточными"... %]-

"глобальный океан суперземли толщиной от ~100 км сковывает минеральное ядро льдом высокого давления, предотвращая возможность выхода оттуда в достаточном количестве двухвалентных металлов"

Довольно давно опубликовано немало работ, показывающих, что, несмотря на слой экзотического льда, суперземли могут иметь тектонику плит и вынос наверх практически любых соединений из мантии. Причем вероятность этого считается даже выше, чем на планетах размером с Землю. См. например, http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X11004559 или http://iopscience.iop.org/article/10.1086/524012/meta;jsessi onid=BF4F3122D2D00D9F0805561E17CC2178.c3.iopscience.cld.iop. org.

"не говоря о том, что абиогенез вообще не может протекать в открытом океане"

Этот вопрос на сегодня далеко неясен.

"Ещё бы сегодня называть грибов "многоклеточными"..."

По ссылке мицелий. Может быть, вы и мухоморы считаете одноклеточными или колониальными организмами?-

>Этот вопрос на сегодня далеко неясен.

Этот вопрос на сегодня практически ясен. Причём даже сам Дарвин с этим угадал. _Все_ современные модели абиогенеза работают в "первичном майонезе", либо в "первичной пицце" - высококонцентрированных гетерофазных растворах органики, каковые в открытом океане не существуют в принципе.

>По ссылке мицелий. Может быть, вы и мухоморы считаете одноклеточными или колониальными организмами?

По хорошему _все_ грибы следует считать колониальными организмами, поскольку у них 1) по сути нет тканевой дифференцировки и 2) сохранена способность к размножению начиная с одной соматической клетки.-

"Этот вопрос на сегодня практически ясен."

Вы знаете, я бы хотел немного ссылок на работы в рецензируемых журналах, где бы говорилось, что "на сегодня практически ясно", как именно и где именно возникла жизнь. А также то, что она может возникать только при таком сценарии, и ни при каком ином.

"По хорошему _все_ грибы следует считать колониальными организмами"

Я думаю, вашу претензию надо адресовать не столько мне, сколько науке биологии. По крайней мере, пока не видел в рец. изданиях работ, которые обосновывали бы включение грибов в колониальные организмы. Позволю лишь высказать себе мнение, что " у них 1) по сути нет тканевой дифференцировки " - это вот слегка смелое утверждение. Если вы мухомор надрежете, то заметите, что внутри он явно не такой, как снаружи. Заметно отличается невооруженным глазом. Как же так получилось, если в нем совсем нет тканевой дифференциации?

И далее. "2) сохранена способность к размножению начиная с одной соматической клетки." - поправьте меня, но "начиная с одной клетки" среди многоклеточных могут размножаться не только грибы.

Допускаю, что ваше мнение о грибах ближе к истине, чем более архаичное мое, но, опять же, пока более свежая точка зрения не выглядит общепринятой в известной мне научной литературе.-

>Вы знаете, я бы хотел немного ссылок на работы в рецензируемых журналах, где бы говорилось, что "на сегодня практически ясно", как именно и где именно возникла жизнь.

Такого, разумеется, пока нет, но вот сценарий первичного бульона в открытом океане практически исключён уже довольно давно и основательно. Не то, чтобы специально, а скорее явочным порядком - подобно чайнику Рассела.

Собственно исключён он был уже с установления факта сильно отличающегося состава внутриклеточной среды любых клеток от состава морской воды: https://www.youtube.com/watch?v=bQin6hw1Voc

Плюс ещё проблема разбавления взаимодействующих биополимеров.

>Я думаю, вашу претензию надо адресовать не столько мне, сколько науке биологии.

Собственно о том и речь, что современное состояние с нечёткостью определения термина "многоклеточность" не радует ниразу.

>Если вы мухомор надрежете, то заметите, что внутри он явно не такой, как снаружи. Заметно отличается невооруженным глазом. Как же так получилось, если в нем совсем нет тканевой дифференциации?

Также как и у бактерий в старой колонии края отличаются от серединки. Также, как снежинка получает свою форму. Самоорганизация. Разве что слегка корректируемая работой тех или иных генов.

Тканевая дифференцировка ведь не по макроморфологии определяется, а по профилям работы разных генов в разных клетках. Если в организме нет хотя бы несколько строго разделённых разных профилей экспрессии многих генов в соматических клетках, то о настоящей многоклеточности говорить не приходится. И грибы, насколько мне известно, такое свойство не показывают.

>поправьте меня, но "начиная с одной клетки" среди многоклеточных могут размножаться не только грибы.

Водоросли могут, трихоплакс, возможно губки. Действительно многоклеточными получаются только настоящие животные (Eumetazoa) и высшие растения.

-

-

-

Мне кажется, или частично тут идёт спор об определениях, и противоречия на самом деле может не быть?

-

"Такого, разумеется, пока нет, но вот сценарий первичного бульона в открытом океане практически исключён уже довольно давно и основательно"

Есть гипотеза возникновения жизни у черных курильщиков. А они вполне могут быть на дне открытого океана. И, как я уже отметил, на сегодня считается, что нормальная вулканическая активность на суперземлях вполне возможно.

Про определения. Это довольно пограничная вещь (клетки на красной поверхность мухомора отличается от тех, что снизу его же шляпки как бы не сильнее, чем разные группы бактерий в колониях), поэтому по этому поводу дискутировать я не буду. Возможно, вы и правы, хотя в итоге многоклеточных станет как-то существенно меньше.-

>Есть гипотеза возникновения жизни у черных курильщиков.

Она тоже рассматривает не водную толщу, а приповерхностные минеральные образования у геотермальных источников.

>клетки на красной поверхность мухомора отличается от тех, что снизу его же шляпки как бы не сильнее, чем разные группы бактерий в колониях

Разумеется сильнее (хотя миксококки, возможно, и могли бы тут с грибами поспорить) - грибы же эукариоты! Но принципиальное отличие (множественность и дискретность направлений необратимой тканевой дифференцировки) - у них всё ещё не наблюдается...

>Возможно, вы и правы, хотя в итоге многоклеточных станет как-то существенно меньше.

Как и тумана, из которого могут появляться чудовища сна разума.

И картина мира станет существенно яснее. ;~D

-

-

-

на Земле температура растёт на 3 градуса на каждые 100м глубины - если на условном Полтергейсте порядок тот-же, то под тоненьким слоем льда(километры) снова будет жидкая вода, причём более лёгкая, чем лёд - и так возможно, несколько раз - сомневаюсь, что такое ледяное ядро способно надёжно изолировать океан от литосферы.

Да, это снижает вероятность возникновения сложной жизни, но не закрывает саму возможность.

Вот, кстати, вспомнил, где в статье совсем недавно видел нечто подобное:

https://elementy.ru/kartinka_dnya/250/Ordovikskie_meteority

"...в середине ордовика никто и не думал вымирать. Напротив, в это время происходит великий ордовикский всплеск биоразнообразия, когда в океане появляется множество новых жизненных форм... Была выдвинута гипотеза, что ордовикская метеоритная бомбардировка могла каким-то образом спровоцировать этот всплеск биоразнообразия."

-

>Да, это снижает вероятность возникновения сложной жизни, но не закрывает саму возможность.

Источника свободной энергии там не будет тогда: ни химического градиента, ни даже ультрафиолета.

А поскольку живые системы - диссипативные по определению, то никакой жизни снова не будет в этом гомогенном растворе.-

>Источника свободной энергии там не будет тогда: ни химического градиента, ни даже ультрафиолета.

Это - уже другой аргумент. Но и он не из разряда "наверняка".

Есть два полушария "дневное" и "ночное" и возможны разные варианты градиентов и потоков в зависимости от продолжительности года / суток, а также погодной модели. Конечно, необходимая плотная атмосфера скорее всего будет не благоприятствовать колебаниям температуры (как на Венере), но исключать их при любом раскладе я бы не рискнул.

Если искать контраргумент жизни, то тут может оказаться более убийственен хим.состав диска из которого сформировались планеты. Весьма вероятно, что после стадии сверхновой в нем просто не останется достаточной пропорции легких элементов для атмосферы-гидросферы (водорода, кислорода, азота) - а имеющийся запас просто "уйдет" в соединения с тяжелыми элементами и металлами.-

> Есть два полушария "дневное" и "ночное" и возможны разные варианты градиентов и потоков

Абиогенез, как процесс химической ("ВНЕЗАПНО!") природы, требует градиентов в масштабах супрамолекулярных, а не субпланетарных.

Ну и на биогенную чисто тепловую машину я таки всё ещё хочу посмотреть...-

" в нем просто не останется достаточной пропорции легких элементов для атмосферы-гидросферы (водорода, кислорода, азота)"

Кислород и азот образуются в сверхновых, как раз в менее массивных звездах они практически не образуются. Если вторая звезда в системе была, то она может стать заметным источником водорода.-

Образоваться то они образуются, но "улетают" вместе с оболочкой, и скорее всего "в первых рядах" как самые легкие.

По рисункам выходит, что суперземля должна получиться ближе 1 а.е.. Есть подозрение, что в пекле после взрыва SN на таком расстоянии может быть уже не снеговая линия, а кислородно-азотная. Т.е. второй сценарий статьи нереализуем. Разве что по третьему получится.

Возможно, когда-нибудь померят плотности таких планет и станет более понятно, чего там ожидать. (По рентгеновским транзитам?)

Но опять таки нельзя исключить, что возможны хитрые но мене вероятные механизмы миграции, способные передвинуть суперземлю нужного состава на нужное расстояние (модифицированный "первый сценарий"). Хотя бы, навскидку, какое-нибудь аэродинамическое торможение.

-

-

-

Не стоит так сгущать. По пунктам:

У рассматриваемой модели планеты заведомо есть граница фаз (атмосфера-океан). И там, как учит нас физ/кол.химия, будет происходить много интересного с потенциалами, концентрациями, градиентами. Вот прямо на этих "супрамолекулярных" масштабах.

Высокоэнергетические процессы в атмосфере (от потока рентгена!) вполне могут служить источником высокоэнергетических соединений для функционирования жизни без всяких "тепловых машин".

Так что способов зарождения жизни и источников энергии может существовать немало.-

>У рассматриваемой модели планеты заведомо есть граница фаз (атмосфера-океан). И там, как учит нас физ/кол.химия, будет происходить много интересного с потенциалами, концентрациями, градиентами. Вот прямо на этих "супрамолекулярных" масштабах.

Это что-ж такого должно высыпаться на планету и в каких количествах, чтобы атмосфера химически реагировала с гидросферой в течение миллионов лет??

>Высокоэнергетические процессы в атмосфере (от потока рентгена!) вполне могут служить источником высокоэнергетических соединений для функционирования жизни без всяких "тепловых машин".

Обычно таким высокоэнергетическим соединением становится кислород и озон - сильнейшие после фтора окислители. У нас в их присутствии не то что абиогенез идти не будет - до сих пор более 90% видов прокариот просто не переносят их присутствия (облигатные анаэробы).-

>"Это что-ж такого должно высыпаться на планету"

А с чего бы вдруг ничего "такого" не могло сыпаться, из неизвестной атмосферы подогреваемой рентгеном?

>"чтобы атмосфера химически реагировала с гидросферой в течение миллионов лет??"

Откуда такое странное требование?

>"Обычно таким высокоэнергетическим соединением становится кислород и озон - сильнейшие после фтора окислители. У нас в их присутствии не то что абиогенез..."

Почему там должно быть "обычно"? Даже у нас в атмосфере присутствует озон, но обитатели океана живы-здоровы, и кислород заканчивается на некоторой глубине.

-----

Пример жизни на Земле показывает, что окислителями могут быть и гораздо менее ядреные органические/неорганические вещества, см. анаэробы, всякие там черные курильщики, сульфат/нитрат редукторы.

Поскольку на суперземле осталась вода, то должны быть N2 CO2 (возможны также NH3, CH4). Насколько нажористый бульон там в океане "заварится" при растворении продуктов тамошних ренген-индуцированных реакций (нитраты, сульфаты, полимеры, сахара, НК) и какие реакции идут в приповерхностном слое океана - одному Шредингеру известно. Тут пока что даже с "родным предисторическим" бульоном в пробирках не могут разобраться.

Важно, что не видно принципиальной невозможности циклической схемы:

рентген+атмосфера -> запас энергии в продуктах реакции -> высвобождение энергии жизнью в приповерхностном слое океана и возврат веществ в атмосферу-

>Откуда такое странное требование?

А Вы полагаете абиогенезу до разделения прокариот на бактерий и архей хватило бы всего несколько тысяч лет?

>Почему там должно быть "обычно"?

Потому что в таблице Менделеева - далеко не бесконечное число элементов. И ещё более небесконечны элементы определённых свойств и распространённости.

Captain Obvious to the Rescue.

>Даже у нас в атмосфере присутствует озон, но обитатели океана живы-здоровы

Менее 10% процентов прокариотическх обитателей, обладающих системами нейтрализации кислородных радикалов. Абиогенез в такой среде уже совершенно невозможен.

>Пример жизни на Земле показывает, что окислителями могут быть и гораздо менее ядреные органические/неорганические вещества

Ага. Но вот оказiя - УФ разлагает то, чего много. А много на океаниде - воды. А продукт разложения воды, способный удержаться в атмосфере планет такого диапазона масс,- кислород.

>Поскольку на суперземле осталась вода, то должны быть N2 CO2 (возможны также NH3, CH4). Насколько нажористый бульон там в океане "заварится" при растворении продуктов тамошних ренген-индуцированных реакций (нитраты, сульфаты, полимеры, сахара, НК) и какие реакции идут в приповерхностном слое океана - одному Шредингеру известно.

Или тому, кто интересовался химией жизни. Первейшая реакция хемосинтеза - метаногенез из CO2 и H2. До сих пор на Земле проходит в условиях строгого анаэробиоза.-

>А Вы полагаете абиогенезу до разделения прокариот на бактерий и архей хватило бы всего несколько тысяч лет?

>Первейшая реакция хемосинтеза - метаногенез из CO2 и H2. До сих пор на Земле проходит в условиях строгого анаэробиоза.

Тамошней жизни в совершенно других условиях нет резона копировать Земную.

С другой стороны, Вы противопоставляете первичную Землю и суперземлю, однако океан и атмосфера суперземли/земли в раннем возрасте могут быть и весьма и весьма близкими по составу. Поэтому единственным аргументом могла бы быть необходимость света для зарождения жизни, но и тут нету железных доводов.

Откуда наверняка известно, что атмосфера суперземли за эволюционно-маленькое время станет окислительной? Неужто там в нулевой момент времени океан дистиллированной воды и атмосфера из аргона? Или же она, как положено, содержит значительную долю всякого водорода-метана-аммиака-сероводорода, а в океане плавает много всего азот-серно-углеродного? Ясно только, что пока _это_все_ полностью не окислится-улетит - свободного кислорода нет. Сколько времени пройдет? Сотни миллионов лет? Миллиарды? Но и на Земле жизнь не вечна в масштабах миллиардов лет.

>Потому что в таблице Менделеева - далеко не бесконечное число элементов. И ещё более небесконечны элементы определённых свойств и распространённости.

Такая наука как химия изучает в т.ч. соединения - комбинации из элементов. И даже из легких элементов, кои неизбежно присутствуют и в океане, и в атмосфере (H, N, C, O S), можно составить огромное число комбинаций, которые потенциально могут образовываться в рентген-реакторе и давать нужный окислитель в водах океана. (NO2, SO2, CH3NO2...). А строить бескислородные редокс пары даже наши бактерии мастаки.

-

-

-

-

-

-

А астероиды с кометами на что?

> Осталось только найти термопары или какие-либо тепловые машины хоть в каких-нибудь известных организмах

Не достаточно ли градиентов температуры/концентрации?

> Ну и попала жизнь туда - далеко не первичная.

Это смотря в какую очередь попала.

Вот хемосинтезирующие археи откуда завелись?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD

Пена может сорбировать те же исходники для зарождения жизни. На Земле ими было кометное вещество, выпадавшее на Землю в первый миллиард лет.

Возможно и связывание металлов в комплексы.

Последние новости

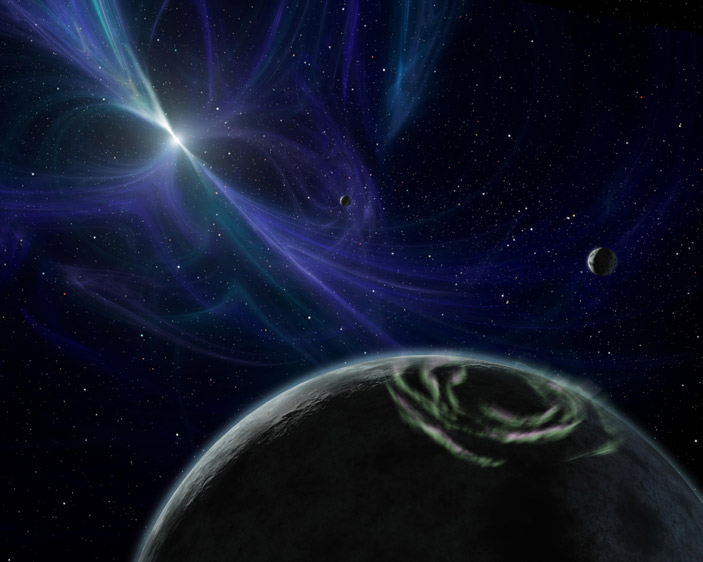

Рис. 1. Окрестности экзопланеты PSR B1257+12 d (Фобетора) в представлении художника NASA. Рисунок с сайта photojournal.jpl.nasa.gov