Человеческая агрессивность имеет глубокие эволюционные корни

Испанские биологи реконструировали эволюционную историю летальной внутривидовой агрессии у млекопитающих, сопоставив данные о причинах смерти у 1024 видов со структурой эволюционного дерева. Оказалось, что в данных по уровню агрессии есть «филогенетический сигнал», то есть виды отчасти наследуют свою агрессивность от видов-предков. Это позволяет предсказать для каждого вида ожидаемый уровень агрессивности на основе его положения на эволюционном дереве, а затем сравнить с эмпирически установленным. Люди относятся к одной из самых агрессивных ветвей млекопитающих. Ожидаемый уровень летальной агрессии для Homo sapiens, рассчитанный на основе нашего положения на эволюционном дереве, составляет около 2% (два убийства на каждую сотню смертей). Это примерно совпадает с данными по уровню кровопролития в палеолите. Однако в более поздние эпохи уровень агрессии существенно менялся. Максимальная агрессивность характерна для железного века и средневековья, а также для современных охотников-собирателей. В последние 500 лет наблюдается снижение летальной агрессии в глобальном масштабе, причем современные значения этого показателя ниже «эволюционно обусловленных».

Истоки человеческой жестокости и агрессивности обсуждаются уже не первое тысячелетие. Одни мыслители, подобно философу Томасу Гоббсу, полагали, что люди агрессивны и жестоки по самой своей природе. Другие, как Жан-Жак Руссо, думали, что всё определяется культурой и воспитанием, а от природы люди не хороши и не плохи.

Данные, накопленные современной наукой, в том числе психогенетикой, позволяют уверенно утверждать, что истина находится где-то посередине. Агрессивность, безусловно, зависит от культуры, но она имеет также и генетическую составляющую, что проявляется в высокой наследуемости индивидуальных различий по уровню агрессии у многих млекопитающих, включая человека. А если признак имеет ненулевую наследуемость и при этом небезразличен для выживания и успешного размножения, то он просто по определению не может не эволюционировать под действием отбора.

Хосе Мария Гомес (José María Gómez) с факультета экологии Гранадского университета и его коллеги из ряда научных учреждений Испании попытались реконструировать эволюционную историю летальной (то есть приводящей к гибели сородичей) внутривидовой агрессии у млекопитающих. Для этого они собрали максимально подробные данные по летальной агрессии у 1024 видов, относящихся к 137 семействам (80% всех семейств млекопитающих). Уровень летальной агрессии оценивался как число убийств, совершенных сородичами (представителями того же вида), выраженное в процентах к общему числу задокументированных смертей. Сюда входит инфантицид (см.: Монополизация самок самцами способствует детоубийству, женская сексуальная свобода препятствует ему, «Элементы», 24.11.2014), каннибализм, межгрупповые стычки с летальным исходом и все прочие виды убийства сородичей.

В итоге получилась внушительная сводка, содержащая данные более чем о четырех миллионах смертей. Полный список видов с общим количеством зарегистрированных смертей, долей убийств и библиографией находится в дополнительных материалах к обсуждаемой статье (стр. 12–118).

Убийства себе подобных отмечены почти у 40% исследованных видов. Однако средний уровень летальной агрессии, характерный для млекопитающих в целом, невелик: 0,3 ± 0,19% (три убийства на тысячу смертей). Таким образом, летальная агрессия у млекопитающих — явление, с одной стороны, нечастое, с другой — встречающееся у значительного числа видов.

Первом делом авторы проверили, имеется ли в данных по летальной агрессии «филогенетический сигнал». Иными словами, они оценили, имеют ли родственные виды сходный уровень агрессии или же агрессивность распределена по эволюционному дереву хаотично. Оказалось, что филогенетический сигнал есть, хотя и не очень сильный. Это значит, что агрессивность, с одной стороны, наследуется в череде происходящих друг от друга таксономических групп, с другой — может быстро меняться в отдельных ветвях. Например, в одних крупных эволюционных ветвях (таких как киты, рукокрылые и зайцеобразные) летальная агрессия встречается очень редко, а в других (приматы, некоторые семейства хищных) она вполне обычна. Но при этом встречаются случаи, когда два близкородственных вида имеют контрастно различающиеся уровни агрессии. Один из ярких примеров такого контраста — жестокие шимпанзе и миролюбивые бонобо (см.: Склонность шимпанзе к убийству себе подобных нельзя объяснить влиянием человека, «Элементы», 26.09.2014).

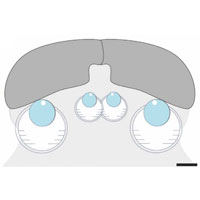

Наличие в данных по агрессии достоверного филогенетического сигнала позволило рассчитать для каждого вида (а также для глубоких ветвей и узлов дерева) «филогенетически ожидаемый» уровень агрессии. То есть оценить, каким должен быть этот уровень, исходя из положения данного вида на эволюционном дереве. Статистические методы для подобных реконструкций детально разработаны (см.: Phylogenetic comparative methods). Результаты расчетов показаны на рис. 1.

Рис. 2. Социальность и территориальность положительно коррелируют с летальной агрессией. По вертикальной оси — средний уровень летальной агрессии (процент смертей, вызванных агрессивными действиями сородичей). Серые точки — территориальные виды, коричневые — не территориальные; слева — социальные, справа — одиночные. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Главный вопрос, конечно, в том, насколько надежны и информативны полученные оценки «эволюционно ожидаемого» уровня агрессивности. Проверить это в данном случае довольно просто: нужно для каждого вида взять ожидаемую величину агрессивности (которая вычисляется без учета реальных цифр по данному виду) и сравнить ее с эмпирически установленной. Проверка показала, что для 63% видов эмпирический уровень летальной агрессии оказался внутри 95-процентных доверительных интервалов вычисленной ожидаемой величины. Иными словами, зная только позицию вида на эволюционном дереве, но ничего не зная об уровне его агрессивности, можно с приемлемой точностью угадать этот уровень почти для 2/3 видов. Не так уж плохо для признака, который многими по сей день считается исключительно «средовым», а не врожденным.

Авторы также обнаружили, что на характерный для данного вида уровень летальной агрессии влияют, помимо эволюционного наследия, еще два параметра: социальность и территориальность (рис. 2). Это вполне естественно: жизнь в группе сама по себе создает предпосылки для конфликтов, а если группа еще и охраняет свою территорию от других подобных групп, вероятность кровопролития дополнительно повышается. Самыми агрессивными млекопитающими, между прочим, оказались сурикаты: 19,4 убийств на каждые 100 смертей.

Люди, как выяснилось, принадлежат к эволюционной ветви с чуть ли не самыми древними традициями убийства себе подобных. Для Homo sapiens ожидаемый уровень летальной агрессии, вычисленный на основе нашего положения на эволюционном дереве, составляет 2,0 ± 0,02% (два убийства на 100 смертей). В ведущей к нам эволюционной линии уровень агрессии постепенно повышался. У последних общих предков всех млекопитающих и всех плацентарных он составлял около 0,3%, у предка группы Euarchontoglires (приматы с их ближайшей родней и грызуны с зайцами) он увеличился до 1,1%, у последних общих предков Euarchonta (приматы, тупайи и шерстокрылы) и собственно приматов — до 2,3%. В дальнейшем показатель немного снизился у последнего общего предка человекообразных обезьян (1,8%), и, наконец, слегка увеличился у предков человека (2,0%), сильно вырос у шимпанзе (4,49%) и резко снизился у бонобо (0,68%) (по последним двум видам здесь приведены не ожидаемые, а эмпирические значения, взятые из дополнительных материалов к обсуждаемой статье).

Разумеется, первое, что хочется сделать, глядя на эти цифры, — это сравнить вычисленную «ожидаемую» величину летальной агрессии у Homo sapiens (2%) с реальными данными по палеолиту или по современным племенам охотников-собирателей. Авторы попытались решить эту задачу, собрав из литературных источников внушительный массив данных по летальной агрессии у человека, охватывающий почти 600 человеческих популяций от палеолита (древнейшие из использованных археологических находок имеют возраст 50 000 лет) до современности. В дополнительных материалах к обсуждаемой статье приведен полный список этих популяций с указанием числа смертей и ссылками на литературные источники, а на стр. 9 дана сводная таблица, в которой данные сгруппированы по эпохам (палеолит, мезолит, неолит, бронзовый век, железный век, средние века, новое время, современность), типам сообществ (род, племя, вождество, государство), а также по характеру данных (археологический костный материал, старые письменные источники, современные переписи и статистические сводки, этнографические данные).

Информации в итоге набралось много, однако она крайне разнородна по своему характеру, полноте и достоверности, и к тому же при сборе подобных данных и их систематизации невозможно полностью избежать субъективности. Мне, например, бросилось в глаза, что в данных по неандертальцам, которые авторы использовали как вспомогательные при оценке «эволюционно ожидаемого» уровня агрессивности нашего вида, материал из пещеры Эль-Сидрон (см.: Неандертальцы жили маленькими группами и ели друг друга, «Элементы», 13.01.2011) учтен как 12 ненасильственных смертей, потому что, дескать, данные по каннибализму у неандертальцев спорны и могут быть интерпретированы по-разному. Так же авторы поступили и с другими находками неандертальцев, съеденных соплеменниками, — и в итоге неандертальцы получились у них исключительно миролюбивым видом приматов. Поэтому делать слишком детальные выводы на основе приводимых авторами данных рискованно. Общая же картина получилась следующая.

Для палеолитических (начиная с 50 000 лет назад) и более поздних человеческих популяций вплоть до конца бронзового века (3200 лет назад по хронологии, используемой авторами) уровень летальной агрессии у людей не демонстрирует статистически значимых отличий от «эволюционно ожидаемого» уровня в 2%. То есть наши предки были кровожадны как раз настолько, насколько их к этому предрасполагало эволюционное наследие. В железном веке и в средние века уровень летальной агрессии резко превысил ожидаемый (вплоть до 15–30%, с очень большим межпопуляционным разбросом). В Новое время (500–100 лет назад) он снизился до значений, достоверно меньших эволюционно обусловленного уровня: 0,14% по данным письменных источников. Правда, по археологическим данным за тот же период цифра получилась другая: 2,4%. Для последних 100 лет, опираясь только на письменные источники, авторы приводят цифру 1,3%.

У авторов также получилось, что современные группы охотников-собирателей, судя по имеющимся этнографическим данным, характеризуются очень высоким уровнем летальной агрессии (10,3% для мелких групп, 3,9% для более крупных племен). Однако для доисторических сообществ того же типа авторы получили, на основе данных археологии, совсем другие цифры: 3,3% и 3,6%. То ли дожившие до наших дней охотники-собиратели действительно стали кровожаднее своих палеолитических коллег (что может быть, например, следствием контактов с более продвинутыми социумами, знакомства с их оружием и т. п.), то ли в исходных данных что-то не так.

В целом исследование довольно убедительно показало, что склонность людей к убийству себе подобных отчасти унаследована от далеких предков. Мы принадлежим к одной из самых агрессивных ветвей класса млекопитающих, а это что-нибудь да значит. Вероятно, дело тут не только (или даже не столько) в эволюционно обусловленной склонности к убийству, сколько в эволюционно обусловленных особенностях образа жизни, способствующих агрессивному поведению, таких как территориальность и чрезвычайно высоко развитая социальность.

Кроме того, исследование наглядно показало, что эволюционное наследие — это вовсе не приговор. Во-первых, очевидно, что последний общий предок шимпанзе и бонобо, живший 2 млн лет назад, имел практически такую же «эволюционно обусловленную» агрессивность, что и первые Homo sapiens, однако один из потомков этого предка стал агрессивным шимпанзе, а другой — мирным бонобо. Во-вторых, собранные авторами данные четко показывают, что степень летальной агрессии у людей резко менялась в разные эпохи и в разных типах обществ, то превышая в несколько раз «ожидаемый» уровень, то опускаясь, как в современную эпоху, до обнадеживающе низких значений. Культурные и социальные факторы, несомненно, могут самым радикальным образом модифицировать и направлять наше поведение, либо стимулируя, либо подавляя эволюционно обусловленные предрасположенности.

Источник: José María Gómez, Miguel Verdú, Adela González-Megías & Marcos Méndez. The phylogenetic roots of human lethal violence // Nature. Published online 28 September 2016.

См. также:

1) Монополизация самок самцами способствует детоубийству, женская сексуальная свобода препятствует ему, «Элементы», 24.11.2014.

2) Склонность шимпанзе к убийству себе подобных нельзя объяснить влиянием человека, «Элементы», 26.09.2014.

3) Межгрупповые войны — причина альтруизма?, «Элементы», 05.06.2009.

4) Война — естественное проявление коллективизма?, «Элементы», 17.05.2006.

-

Ну сейчас начнётся! Набегут святоши - дескать "вы оправдываете агрессию"!!

Не оправдывают, а объясняют. Следование врождённым моделям поведения обусловлено принципом экономии энергии (на мыслительную деятельность), а не некоей "непреодолимой волей матери-природы, которая свята, и которой, дескать, возражать нельзя".-

Виктор Прохорович Щербаков:

«Эволюция — это способ живого противостоять энтропии, нарастающему хаосу и беспорядку. Она творит разные новшества, но естественный отбор сохраняет только те из них, что придают организмам устойчивость к дальнейшим изменениям, те, что позволяют им воспроизводить свои копии в длинном ряду поколений, практически не меняясь.»

Приматы и человек относятся к видам со сложным поведением, для которых средой, где происходит естественный отбор, является не только внешний мир но и собственный социум. В этих условиях мутации, если бы не было обсуждаемых эволюционных приспособлений, могли бы увеличить степень хаоса. На мой взгляд, генетически обусловленная агрессия направлена в первую очередь против тех, которые немного не похожи на всех ("гадкие утенки"). Это могут быть мутанты (монстры), имеющие другую конструкцию тела (неандертальцы), цвет кожи, имеющие другую культуру, или просто не так думающие. Агрессия в данном случае является эволюционным инструментом, направленным на унификацию. Современная культура многие крайние проявления агрессии сгладила, но суть осталась.

Агрессия не является "непреодолимой волей матери-природы». Ей успешно противостоит культура, и как составная часть культуры – религия.

— Вот чем меня умиляет наша наука, так это избирательностью версий, а не их синтезом или альтернативностью, то есть выбором из нескольких. Но наборы версий создавать не принято, а принято с упорством отстаивать свою, родную.

Если в порядке возражения скажут, например, что человек агрессивен настолько, насколько ему позволяет социум, то разве такая версия не будет иметь право на жизнь? А их, этих версий, можно придумать множество. Но у современных учёных включать в себе "адвоката дьявола", увы, не принято.

В работе установили корреляцию между насилием и видом (генетическим багажом). Отсюда не обязательно следует, что второе является причиной первого.

Совершит или нет конкретный человек убийство - очень зависит от окружающей обстановки. Вероятность совершения убийства человеком из благополучного мирного общества, благополучной семьи и района города будет отличаться от вероятности для человека из страны, которая ведет войну или из района, где происходят убийства.

Можно предположить, что вероятность, что некий человек убьёт, пропорциональна числу убийств, которые произошли на его/ее глазах а также числу убийств, которые он уже совершил.

Далее нужно взять статистику убийств в обществах и из этой статистики получить коэффициент пропорциональности. (Можно предположить не линейную, а полиномиальную зависимость и найти коэффициент 2-ой и 3-ей степени).

Вообще, думаю, должна быть зависимость логарифмическая - она чаще всего встречается, когда дело доходит до обработки информации мозгом. Например, когда яркость света или громкость звука увеличивается в N раз, мы выспринимаем только логарифмическое увеличение.

То есть, тот, кто видел 10 убийств будет не в 2 раза чаще убивать, чем тот, кто видел 20, а меньше.

Найдя зависимость, можно будет сравнивать уже не абсолютный, а относительный уровень агрессивности общества.

-

>>Вероятность совершения убийства человеком из благополучного мирного общества, благополучной семьи и района города будет отличаться от вероятности для человека из страны, которая ведет войну или из района, где происходят убийства.<<

Логично.

Но не менее логично и обратное: вероятность того, что данная страна будет вести войну, или в данном социуме будут часто происходить убийства зависит от генетической предрасположенности к агрессии у членов, данный социум составляющих. Извечная проблема взаиморасположения причин и следствий. Но в данной статье эта проблема решена - гены поставлены первыми вполне обосновано.

Но, увы, исходные данные статьи настолько "избирательны", что любые выводы пока остаются довольно спекулятивными.

Например, у 60% видов уровень агрессии равен нулю. Это не потому, что они не убивают себе подобных - а потому, что драки между ними не задокументированы! Соответственно, у приматов высокий уровень агрессии именно и только потому, что их подробно изучали на эту тему (в отличие от панголинов, кротов, летучих мышей или горных козлов). Другие хорошо наблюдавшиеся виды (быки, крысы, стайные хищники...) тоже имеют "высокий" уровень агрессии. А зато вымершие неандертальцы - низкий (как совершенно верно отметил Александр).

Отсюда, кстати, получилась и "совпадение ожидаемой агрессивности с установленной для 63% видов". Эта корреляция доказывает лишь то, что между изученностью близкородственных видов, действительно, есть сильная корреляция. Но "Correlation does not imply causation".

Аналогично, "снижение летальной агрессивности в последние 500 лет" (завоевание Америки, работорговля, мировые войны) не выглядит убедительным, а основано на "имеющихся статистических данных". И действительно: об убийстве африканцев во время охот на рабов статистических данных нет - работорговцы их почему-то не собирали;) Соответственно, и уровень убийств там считался нулевым.

Вот в последние 60 лет уровень убийств, по-видимому, действительно снизился благодаря уменьшению войн и голода. Но это уже другой вопрос.

-

-

В системе хищник-жертва выживают сильные, а в системе паразит-хозяин сильные (доноры) - деградируют. Нет смысла для материальной выгоды начинать войну (в эпоху атомного оружия), если то же можно получить от финансовых манипуляций.

-

Вежливо напомню, что выживают не сильнейшие, а наиболее приспособленные. В этом смысле хищники от паразитов малоотличимы; а уж от паразитоидов неотличимы вовсе. Для материальной выгоды нынче война невыгодна - но только для рационально мыслящего существа. Врождённые поведенческие заготовки (инстинкты), в силу своей шаблонности, могут легко побуждать существо к нерациональному поведению (следованию шаблону).

-

"...хищники от паразитов малоотличимы..." - принципиальное отличие имеют системы хищник-жертва и паразит-хозяин

"Врождённые поведенческие заготовки ... побуждать существо..." - война это результат коллективного стресса (напряжения в обществе)-

>>принципиальное отличие имеют системы хищник-жертва и паразит-хозяин<<

А паразитоид? Это хищник или паразит? И потом, наличие или отсутствие различий определяется, по каким критериям мы их оцениваем.

>>результат ... напряжения в обществе<<

Верно, результат. Но само по себе напряжение - не есть поведение. Это есть релизер, запускающий врождённую поведенческую заготовку.-

"...по каким критериям мы их оцениваем..."

------------

Биосистему можно оценить по тому как эта система эволюционирует в сравнении с общей тенденцией биосферы - движение к большей сложности (увеличение объема информации). Система паразит-хозяин не усложняется: в изобилии еды поведение паразита становится примитивнее, хозяин-донор вынужден ограничивать активность из-за недостатка энергии.

Паразитоид (убивающий паразит?) умеет эффективно разрушать хозяина (ему нечем защищаться), но происходит ли здесь естественный отбор?

"...напряжение - не есть поведение..."

-------------

Напряжение в обществе создается эгоистами, социальными паразитами. Напряжение снимается через войны, революции - к власти приходят созидатели, но через одно-два поколения их отстраняют от власти (стратегия паразитизма "врождённая поведенческая заготовка" - энергетически более выгодна).

-

-

-

-

-

-

>>но включают-то этот процесс не они<<

Да, но при высокой генетической предрасположенности, запуск может произойти от лёгкого чиха. А при низкой - этот чих ничего не вызовет. И если мы рассматриваем отдельного индивида - мы действительно видим чих, и за ним - агрессию. На больших выборках становится понятно, что гены "имеют значение".-

Да я не против генов. Я о том, что сам комплекс генов агрессии возник как следствие, как ответ на нехватку ресурсов. Микробы, черви и т.д. не агрессивны к себе подобным потому, что еды вдоволь. Их еды. А вот следующие эволюционные уровни, нуждающиеся в другой еде, не изобильной, стали жить впроголодь. Агрессивность как пропуск в будущее - вот в чем вопрос.

-

"Агрессивность как пропуск в будущее" - скорее это пропуск в настоящее (путем разрушения конкурентов).

Пропуск в будущее - это созидание (новой жизни).-

Десять голодных баранов, шатаясь, вышли из пустыни к оазису, где растут пять пучков травы. Завтра наступит только для тех, кто способен бодаться. Пропуск в завтра - это пропуск в будущее? )))

-

Завтра - да, наступит только для бодучих. Послезавтра не наступит и для них тоже. Вы правы в том, что долгосрочная оптимизация возможна только в случае, если есть запас жизнестойкости на краткосрочную перспективу. Вот если они (в случае баранов это сложно представить, но всё же) смогли все вместе удержаться от пожирания этой травы (не умерев при этом - это я о запасе жизнестойкости), и организовать ирригацию этого пастбища, то для них всех наступило бы и послезавтра, и послепослепослезавтра, и внуки и правнуки.

-

Человеку со стороны кажется, что естественный отбор происходит на уровне фенотипа, что фенотипическая изменчивость происходит под влиянием окружающей среды, и кто не адаптировался, тот не прошел. Статья сделала открытие - оказывается, у адаптивных признаков есть генетические корни. Ух. Простое соображение, что генетическая изменчивость тоже проходит свой отбор, фенотипический отбор, почему-то в статье не прозвучало. И вообще, любая изменчивость, как свойство материи, должна проходить отбор на своем уровне. Жаль, что авторы исследования не провели такую линию.

-

-

-

-

-

Взять межгрупповую агрессию. Особенно после появления оружия дальнего действия. Ну не верится мне, что современные пилоты-бомбардировщики и артиллеристы агрессивней средневековых пехотинцев. Хотя по числу убитых на комбатанта получается, что таки да.

И кстати, а что такое агрессия в понимании авторов статьи?

Оригинал не читал - лень. А в пересказе об этом ничего не говорится.

-

В обществе благодаря культурной составляющей вы осуществляете делегирование «своих» убийств другим особям. Но как сторона «общественного договора» вы определяете, какой именно объём летальной и нелетальной агрессии вы им «заказываете» (готовы оплатить) — и эта величина как раз зависит от средней склонности к агрессии в данной популяции в данный момент.

Последние новости

Рис. 1. Эволюция внутривидовой летальной агрессии у млекопитающих. Интенсивность окраски ветвей отражает долю особей, погибающих в столкновениях с сородичами. Схема показывает не фактические данные по агрессии у исследованных 1024 видов, а филогенетическую экстраполяцию: для глубоких ветвей и узлов дерева вычислялся уровень агрессии, ожидаемый на основе структуры дерева и фактических данных по агрессии у всех 1024 видов; для концевых ветвей учитывались все виды, кроме того, которому эта ветвь соответствует. Авторы пытались учесть широкий разброс по уровню агрессивности в разных популяциях одного и того же вида, поэтому при создании данной реконструкции использовался алгоритм с элементами стохастики. Это объясняет случайные колебания агрессивности, заметные на протяжении многих ветвей дерева. Понятно, что эти колебания не отражают реальных эволюционных изменений, но помогают оценить точность реконструкции. Красный треугольник показывает положение Homo sapiens. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature