Прочтен геном многоножек

Многоножки — сегментированные животные с членистыми конечностями, освоившие сушу независимо от хелицеровых и насекомых. Они служат хорошей базой для проверки различных концепций об адаптациях к наземной жизни, о строении — морфологическом и генетическом — предков мандибулят и членистоногих, об их эволюционных преобразованиях. Всё это стало возможным благодаря расшифровке генома многоножек: такие данные теперь появились в научном обиходе в результате работы большого международного коллектива специалистов. Так, в организации генома многоножек выявлены черты, характерные для общего предка членистоногих, утерянные насекомыми и ракообразными.

В настоящее время схема ветвления филогенетического дерева членистоногих и их родичей представляется примерно так, как показано на рис. 2. В эту схему, конечно, следует еще включить трилобитов и других ранних членистоногих, которые ответвились от общего ствола где-то между предком настоящих членистоногих и предком паукообразных. Но, к сожалению, они вымерли, и их геном невозможно прочитать. Но вот геномы других участников, добежавших до конца эволюционных дорожек, прочитать и полезно, и интересно. Первым был прочитан геном насекомых, которых представляла всем известная мушка дрозофила. Затем появились в научном обиходе геномы ракообразных (например, дафний) и паукообразных. Также известны геномы тихоходок (и нематод), присутствующих на этой схеме в виде ветки “Other ecdysozoans”. Так что из всех ныне существующих ветвей членистоногих нет только генома многоножек. Но теперь, стараниями участников большого коллектива генетиков и молекулярных биологов под руководством Стивена Ричардса (Stephen Richards, Бэйлорский медицинский колледж) и Майкла Эйкама (Michael Akam, отделение зоологии Кембриджского университета), этот пробел ликвидирован. В журнале PLOS Biology опубликованы результаты прочтения генома многоножки Strigamia maritima (рис. 1). Имея эти данные, можно уточнить, каков был общий предок всех мандибулят, и узнать побольше о происхождении членистоногих.

Рис. 2. Приблизительная схема ветвления филогенетического древа членистоногих (более подробно см. новость Членистоногие подтверждают реальность кембрийского взрыва, «Элементы», 17.11.2013). Жирным шрифтом выделены четыре общепринятых класса членистоногих (Arthropoda): Insecta — насекомые, Crustacea — ракообразные, Myriapoda — многоножки, Chelicerata — хелицеровые. Схема из обсуждаемой статьи в PLOS Biology.

Многоножки — это сегментированные животные с членистыми ножками (их может быть от 30 до 400) и парой несложных глаз; они бывают вегетарианцы и хищники, пресноводные и наземные. Их геном, как выяснилось, состоит из 290 миллионов пар оснований, из них более 100 миллионов пар оснований составляют повторы. Из оставшихся вычленяются последовательности 15 тысяч генов, из них около тысячи — с известными функциями. Ученые подчеркивают две важных особенности в организации генома многоножки. Во-первых, многие гены, утерянные насекомыми и ракообразными в ходе эволюции, найдены среди генов многоножки. Во-вторых, обращает на себя внимание группировка генов: в ней сохраняется порядок, наиболее близкий к реконструированному геному предка членистоногих. Эта консервативность генома, вполне возможно, отражается и в известном консерватизме морфологии этой группы. Облик многоножек остался почти без изменений с силурийского времени (рис. 3).

Рис. 3. Одна из древнейших из известных многоножек Casiogrammus ichthyeros, ее отпечатки найдены в отложениях позднего силура в Шотландии (возраст 418 млн лет; известны ископаемые многоножки в слоях возрастом 428 млн лет). Фото из статьи H. M. Wilson, 2005. Zostregrammida, a new order of millipedes from the middle silurian of Scotland and the Upper Carboniferous of Euramerica

Кроме того, для филогенетических построений важны те гены, которые свойственны только мандибулятам. В этом смысле интересны, например, гены, кодирующие белки покровов тела. У хелицеровых имеются только белки жестких покровов, у насекомых и ракообразных — и жестких, и гибких. У многоножек найдены несколько генов, кодирующих белки гибких покровов. По-видимому, они появились уже после разделения двух клад.

Многоножки освоили сушу примерно 420 млн лет назад независимо от насекомых и хелицеровых. Эта эволюционная независимость отразилась и в геноме: для ряда наземных адаптаций многоножки нашли свои генетические решения. Например, окружающий мир они «ощущают» не с помощью обоняния и зрения, а пробуют его на вкус. У них вместо сотен обонятельных рецепторов имеются множество вкусовых и ионотропных рецепторов.

Что же касается зрения, то у этого вида, как и у других представителей отряда геофилов, глаз нет; это слепые животные, обитающие в грунте литорали или почвы. Соответственно, у них не найдено генов фоторецепторов, и, что особенно примечательно, также и генов, отвечающих за циркадные ритмы. Можно только надеяться, что последующие целенаправленные исследования циркадной регуляции многоножек прояснят эту интригующую потерю. Может ли быть, что у многоножек организация циркадных ритмов вообще устроена иначе, или же она стерлась именно у геофилов в связи со слепотой и отсутствием фоторецепторов?

Другой интересный пример параллельной эволюции у многоножек демонстрирует семейство генов DSCAM (см. S. Armitage et al., 2012. The evolution of Dscam genes across the arthropods), кодирующих поверхностные белки, которые связаны с нервной передачей и врожденным иммунитетом. Эти гены имеются у всех членистоногих и характеризуются чрезвычайной вариабельностью. Они кодируют около 18 000 различных белков, которые собираются за счет альтернативного сплайсинга. Столь колоссальный масштаб альтернативного сплайсинга DSCAM известен у насекомых и ракообразных, для хелицеровых данных пока нет. У многоножек, как выяснилось, альтернативный сплайсинг этих генов играет существенно меньшую роль. Зато у них сами гены DSCAM и экзоны этих генов размножились многократно: их у стригамии в двадцать раз больше, чем у насекомых и ракообразных (рис. 4). Это означает, что вариабельность иммунных и нервных белков была чрезвычайно важна для древних членистоногих и у них имелись разные способы увеличить их разнообразие. В разных эволюционных линиях реализовались оба пути: и дупликация экзонов внутри немногих генов (насекомые, ракообразные), и дупликация целых генов и их экзонов при скромных масштабах альтернативного сплайсинга (многоножки).

Рис. 4. Разнообразие генов Dscam у разных животных. У многоножек (S. maritima) разнообразие достигается за счет дупликации целых генов Dscam и экзонов, а у плодовых мушек (D. melanogaster) и дафний (D. pulex) — за счет альтернативного сплайсинга и формирования изоформ генов Dscam. Рисунок из обсуждаемой статьи в PLOS Biology

В целом авторы подчеркивают, что многоножки служат хорошей базой для проверки различных концепций об адаптациях к наземной жизни, о строении — морфологическом и генетическом — предков мандибулят и членистоногих. При наличии прочтенного генома многоножек все это теперь возможно, ведь проведенное исследование — это лишь самый верхний слой сливок, только начало серьезных и более сфокусированных исследований.

Источник: A. D. Chipman et al. The First Myriapod Genome Sequence Reveals Conservative Arthropod Gene Content and Genome Organisation in the Centipede Strigamia maritima // PLOS Biology. 2014. DOI:10.1371/journal.pbio.1002005.

Елена Наймарк

И еще - вот этот отрывок

"Например, окружающий мир они «ощущают» не с помощью обоняния и зрения, а пробуют его на вкус. У них вместо сотен обонятельных рецепторов имеются множество вкусовых и ионотропных рецепторов."

Мне он представляется излишним упрощением.

Даже в резюме обсуждаемой статьи написано совсем другое: The insect olfactory receptor gene family is absent from S. maritima, and olfaction in air is likely effected by expansion of other receptor gene families.

Возможно, контактная хеморецепция в жизни многоножек и правда играет более важную роль, чем дистантная. Но обоняние у них, конечно, есть (хотя поведенческих работ по нему мало). Что касается вкусовых и ионотропных рецепторов - то это то же самое, что кошки и животные с серой окраской. Некоторые вкусовые рецепторы являются ионотропными, другие - нет. Путаница тут возникла из-за того, что в статье идет речь про Вкусовые Рецепторы и Ионотропные Рецепторы (имеются в виду соответствующие белковые семейства насекомых). Я давно говорю, что надо бы найти на этих биохимиков и молбиологов управу -ввести для них обязательный Международный кодекс белковой номенклатуры, чтобы не давали таких назаний и не создавали путаницы.

Новости: Елена Наймарк

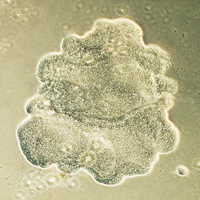

Рис. 1. Strigamia maritima обитает на верхней литорали (зона заплеска и выше), живет под камнями или зарывается в грунт. Геном стригамии — первый расшифрованный геном всей группы (класса или надкласса) многоножек. Фото с сайта marinespecies.org