Коготки галлюцигении подтвердили гипотезу о происхождении членистоногих

Специалисты из Кембриджского университета нашли новое доказательство близкого родства современных бархатных червей и вымерших кембрийских галлюцигений. Доказательство основано на явном сходстве одной из важнейших черт беспозвоночных — характера линьки. Свое исследование ученые выстроили на тщательном сравнении устройства коготков галлюцигений и бархатных червей, демонстрирующем своеобразие процесса замены твердых частей тела у этих линяющих животных.

В журнале Nature опубликована статья Hallucigenia’s onychophoran-like claws and the case for Tactopoda, тема которой — строение коготков вымершего беспозвоночного галлюцигении (Hallucigenia sparsa). У вдумчивого читателя каждое слово здесь может вызвать удивление. Галлюцигения — что за чудное название? Коготки — они ведь, как правило, не сохраняются в ископаемом виде; как можно вокруг каких-то коготков развернуть целый научный сюжет?

Этот сюжет со всеми ответами изложили палеонтологи Мартин Смит и Хавьер Ортега-Фернандес с факультета наук о Земле Кембриджского университета (Великобритания). Материалом для исследования послужили превосходно сохранившиеся отпечатки галлюцигений из сланцев Бёрджесс (Burgess Shale; см. также Фауна сланцев Бёрджесс). Напомню, что это местонахождение — самый известный из лагерштеттов (Lagerstätte) кембрийского возраста, исправно поставляющий современной публике окаменевшие чудеса. В сланцах Бёрджесс каким-то (пока загадочным) образом сохранились в изумительном виде отпечатки мягких тканей беспозвоночных животных, в том числе — и коготки галлюцигений, которые в обычном случае должны разложиться и бесследно исчезнуть в считанные дни.

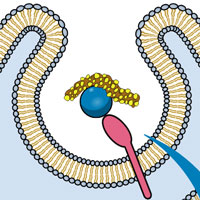

Галлюцигения (Hallucigenia) — червеобразное животное с утолщенным головным концом на длинной шее (это, конечно, обиходное название части тела между ртом и туловищем); сама голова не отделяется от шеи, но на ее конце снизу имеется рот, по бокам у некоторых видов есть глаза, а на шее расположены две-три пары тонких придатков (рис. 1). На некоторых экземплярах различима кишка, идущая от рта к анусу на заднем конце тела. На спинной стороне длинного тела сидят семь пар шипов, а на брюшной — семь пар ножек, причем шипы сдвинуты немного вперед относительно ножек. Каждая ножка заканчивается парой плотных коготков.

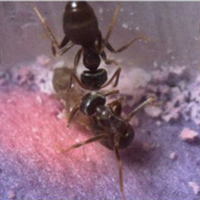

Вот такое странное животное. Его название — «галлюцигения» (порождающая галлюцинации) — в полной мере отражает то восхищенное удивление, которое испытали ученые, впервые его как следует разглядевшие. Сумма его морфологических черт характеризует особый тип животного царства — лобоподий (Lobopodia), что переводится с греческого как «округленные ножки». К этому типу относятся в частности современные онихофоры, или, по-другому, бархатные черви (рис. 2), и тихоходки. В филогенетических реконструкциях онихофор ставят близко к основанию филогенетического древа членистоногих, признавая в них главных кандидатов в прародители самого многообразного типа беспозвоночных на планете. (Нужно подчеркнуть, что при том многообразии ископаемых лобопод, которое известно сегодня, выявить определенного предка современных членистоногих пока не удается.)

Рис. 2. Бархатные черви Cephalofovea tomahmontis (1) и Epiperipatus biolleyi (2): червеобразное, внешне несегментированное тело, короткие округлые ножки с парой коготков придают им сходство с вымершими кембрийскими галлюцигениями; у бархатных червей на головном конце имеются глаза, щупики и круглый рот с парой челюстей. Бархатные черви — хищники: они выстреливают в подходящую жертву быстро твердеющей слизью, затем в приклеенную жертву выпускают пищеварительные ферменты и, когда жертва так или иначе размякнет изнутри, разрывают ее своими челюстями и съедают. Фото с сайта carnivoraforum.com

Галлюцигению часто соотносят с онихофорами, указывая некоторые черты их сходства. Если это так, то галлюцигения может удостоиться чести считаться старейшим предком членистоногих. Однако в действительности единственным четким морфологическим признаком, сходным у обеих групп (галлюцигений и онихофор), является наличие парных коготков. Достаточно ли этого признака, чтобы объединять ныне живущих бархатных червей и кембрийских галлюцигений? Ведь если это сходство поверхностное, то позиция галлюцигении оказывается довольно шаткой (обсуждение можно прочитать в статье Jianni Liu, Jason A. Dunlop, 2014. Cambrian lobopodians: A review of recent progress in our understanding of their morphology and evolution). Таким образом, коготки галлюцигении неожиданно становятся исключительно важны в дискуссиях о предках членистоногих.

Ископаемый материал позволяет рассмотреть эти коготки у галлюцигении. Они состоят из трех вложенных друг в друга, как матрешки, элементов. Мало того, если приглядеться к парным шипам на спине галлюцигении, то станет заметно, что и они состоят из нескольких (2–5) вложенных друг в друга конгруэнтных элементов (рис. 3).

Рис. 3. Слева: a — отпечаток галлюцигении с семью парами шипов и с коготками (показаны стрелочками); b и c — отдельные коготки (d — увеличенный участок коготка c). Длина масштабных линеек: 1 мм (a) и 0,1 мм (b, c, d). Справа — отпечаток шипа на спине с увеличенным конечным участком. И коготки, и шипы состоят из трех вложенных друг в друга элементов. Фото из обсуждаемой статьи в Nature

Коготки у бархатных червей тоже состоят из нескольких вложенных друг в друга элементов. Между прочим, так же устроена и пара их твердых челюстей в круглом ротовом отверстии (рис. 4).

Рис. 4. Коготки (слева) и челюсти (справа) онихофор: видны вложенные друг в друга элементы. Рисунки с сайта en.wikipedia.org

Иметь вложенные друг в друга твердые части очень удобно: когда животное линяет, ему нет нужды дожидаться, пока ходильные и жевательные элементы обретут необходимую прочность; можно двигаться и питаться привычным образом, используя обнажившийся следующий слой элементов. Коготки и челюсти у перелинявшего животного дорастают до нужного размера, а внутри каждого из них на базе подстилающих мягких тканей формируется новый элемент. Такого «матрешкоподобного» строения твердых хитиновых частей не известно больше ни у одного из представителей современных членистоногих, а также у тихоходок. Значит, никто из них не линял так, как онихофоры. Зато, по-видимому, галлюцигении линяли именно таким образом.

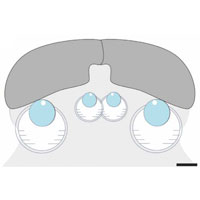

Сблизив по этому важнейшему признаку — характеру линьки и нарастания новых покровов — галлюцигений и онихофор, авторы предприняли еще одну попытку выстроить филогенетическое дерево членистоногих и их ближайших родственных групп (всех вместе их объединяют в таксон панартроподы, рис. 5).

Рис. 5. Филогенетическое дерево известных на сегодняшний день лобопод, построенное на основе морфологических признаков головы. Помимо ископаемых лобопод отмечены современные онихофоры, тихоходки и древнейшие настоящие членистоногие. Схема из обсуждаемой статьи в Nature

Получилось, что тихоходки ближе по морфологии к настоящим членистоногим, чем онихофоры с галлюцигениями. Эти две эволюционных линии берут начало от общего предка панартропод — некрупных червеобразных линяющих животных, у которых различались передний и задний конец, на переднем конце был рот с радиально расположенными выростами, имелись коротенькие мягкие ножки с коготками. В обеих линиях рот сместился на брюшную сторону, у онихофор и галлюцигений сформировались парные ротовые придатки, не гомологичные парным придаткам настоящих членистоногих. Несомненно, филогенетическое дерево панартропод будет еще не раз пересмотрено, однако теперь во всех вариантах онихофоры и галлюцигении будут образовывать надежную пару. Потому что среди широкого разнообразия кембрийских лобопод не так уж много настолько уникально схожих признаков.

Источник: Martin R. Smith, Javier Ortega-Hernández. Hallucigenia’s onychophoran-like claws and the case for Tactopoda // Nature. 2014. V. 514. P. 363–366.

Елена Наймарк

-

Хм, я лично первый раз вижу кальку "бархатные черви". Как-то они обычно под именем "онихофоры" в русском языке идут.

-

А я уверен, что уже видел, и googl даёт для "Онихофоры" 5060 результатов, а для "бархатные черви" - 91400.

Хотя когда речь о компьютерах, которые мне ближе, чем биология, попытки бороться за чистоту русского языка, называя компиляторы - связывателями, а функции - процедурами, тоже бесят.-

"Процедура" не более русское слово, чем "функция". И то, и другое — из латыни. И означают, вообще говоря, хотя и близкие, но разные вещи*. Впрочем, в наше время, в засилье ООП и ФП вряд ли термин "процедура" так уж часто употребляется, чаще сталкиваешься со словами "метод"** и "функция".

А "связыватель" — это скорее линковщик (link — связь), хотя, опять-таки, для современных ЯП отдельных линковщиков, как правило, нет.

Против "бархатных червей" ничего не имею — все же поняли, какие именно животные имеются в виду? : ) Более того, у этого термина есть большое преимущество: обывателю его легче понять и запомнить, чем сложное и непонятное "онихофора". Может, потому, как написали ниже, о них "никто особо не знает", что нет для них удачного названия. Такова психология человека: назови явление — и ему кажется, что он уже понимает, о чём речь.

_______________________________

* процедура (procedure) отличается от функции (function) тем, что не может возвращать значение

** метод (method) — процедура или функция, принадлежащая объекту или классу; судя по th, слово пришло из древнегреческого

-

Да, у нас нет просторечного слова для этих животных, так ведь о них всё равно никто особо не знает, кроме специалистов и интересующихся. Вроде как ни в классическом учебнике Догеля, ни в переводах современных зарубежных руководств вроде Вестхайде и Ригера нет никаких "бархатных червей", только онихофоры. Ну или первичнотрахейные на худой конец.

"Такого «матрешкоподобного» строения твердых хитиновых частей не известно больше ни у одного из представителей современных членистоногих"

В такой формулировке это неверно. Даже авторы обсуждаемой статьи пишут, что подобное строение встречается у остракод и других раков; типичный пример - ветвистоусые (илиокриптусы), у которых новые карапаксы образуются поверх старых. То же бывает и у нимф некоторых клещей-орибатид.

Но это все – детали. Главное – в этой «матрешкоподобности» вообще ничего непонятно! Ни в заметке, ни в самой работе четко не описано, как она возникает, что там у этих коготков-челюстей творится внутри и т.п. Авторы пишут: Thus the constituent elements of onychophoran claws and jaws neither represent superposition during moulting, nor the partial retention of moult exuviae; rather, they reflect the early formation of future moult elements. Being absent in Euarthropoda or Tardigrada (Extended Data Fig. 4a, b), this feature is diagnostic of Onychophora.

При этом речь идет о 2-3 слоях кутикулы. Если говорить о двух слоях – то они видны перед линькой у всех коготков, щетинок и шипов ракообразных с прозрачными покровами! Если речь идет про 3 слоя – ситуация менее ясная; то ли старая кутикула расщепляется на 2 слоя, то ли у новой видны 2 слоя, то ли еще что-то… Придавать этому признаку важное диагностическое значение, пока не ясно, о чем именно идет речь – по-моему, нонсенс.

Последние новости

Рис. 1. Трехмерная реконструкция галлюцигении. Изображение с сайта burgess-shale.rom.on.ca. Там же можно посмотреть трехмерную анимацию, на которой показано, как могли передвигаться галлюцигении