Определена масса горячей землеподобной планеты Kepler-78b

Впервые определены параметры планеты, достаточно близкой по свойствам к Земле. Радиус планеты Kepler-78b в 1,17 раз больше земного и масса в 1,7 раз больше, чем у Земли. Плотность планеты, такая же, как у Земли (около 5,5 г/см3), свидетельствует о составе, сходном с земным: Kepler-78b приблизительно на две трети состоит из силикатных скальных пород и на треть — из железа. Вместе с тем, есть существенное отличие: планета в сто раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и нагрета до температуры выше 2000°C.

Разнообразие новых миров

Двадцать лет назад никто, кроме фантастов, не верил, что миры вокруг других звезд существуют. Однако с появлением методов их обнаружения появились и результаты, и теперь поиск и исследование планет за пределами солнечной системы идет семимильными шагами. Количество экзопланет, чье существование подтверждено, уже перевалило за тысячу (самые свежие данные об их количестве можно найти в каталоге экзопланет Exoplanet.eu).

Никто и не подозревал, насколько разнообразными окажутся планетные системы других звезд. Предполагалось, что они похожи на нашу Солнечную систему: скалистые миры ближе к звезде, газовые гиганты — дальше. На самом деле большинство открытых планет ни на что не похожи. Большая часть из них по размерам больше самой большой скалистой планеты Солнечной системы — Земли, но меньше самых маленьких газовых планет — Урана и Нептуна. Кроме того, большинство из них вращается вблизи от своих звезд, причем там встречаются и газовые планеты, что раньше казалось немыслимым. Теперь перед учеными стоит задача: создать такую теорию, в которую впишутся все найденные экзопланеты, и понять, каким закономерностям подчиняются новые системы и планеты в них с учетом всего этого разнообразия.

Поиск аналогов Земли

Конечно, важной задачей экзопланетологии остается поиск планет, похожих на Землю: имеющих тот же размер, тот же состав и находящихся в так называемой обитаемой зоне, то есть на таком расстоянии от своей звезды, чтобы на их поверхности могла существовать жидкая вода. Считалось, что искать такие планеты надо среди «сверхземель», то есть планет с массой 2–10 земных.

Сейчас для обнаружения и исследования планет у других звезд используются два основных метода. Транзитный метод позволяет обнаружить планету по небольшому уменьшению блеска её звезды, когда (и если) планета проходит между звездой и наблюдателем. По степени уменьшения блеска, зная радиус звезды, можно вычислить радиус планеты. Благодаря работе телескопа Kepler, удалось обнаружить тысячи новых кандидатов в планеты, значительная часть которых имеет радиус в 2–3 раза больше, чем у Земли (для сравнения: радиус Нептуна — примерно 4 земных).

Метод лучевых скоростей позволяет определить массу планеты следующим образом. Звезда и планета притягивают друг друга, и, хотя притяжение планеты во много раз слабее, получается, что звезда вращается вокруг центра масс системы, периодически то приближаясь к нам, то удаляясь. Линии поглощения в её спектре при этом сдвигаются то в синюю область, то в красную. Величина этого сдвига пропорциональна двум величинам: соотношению масс планеты и звезды, а также орбитальной скорости планеты, которая, в свою очередь, обратно пропорциональна корню из расстояния от планеты до звезды. Другими словами, чем дальше и легче планета, тем меньше колебания лучевой скорости.

Если же известны размер планеты (из наблюдения транзитов) и масса (определенная методом лучевых скоростей), то можно вычислить плотность планеты, а значит, узнать, является она скалистой или газовой.

Исследование планет, для которых удалось определить одновременно массу и радиус, показало огромный разброс параметров и совершенную непохожесть большинства из них на Землю. Среди планет с массой до 10 земных есть и планеты-океаны, десятки процентов массы которых составляет вода; мини-нептуны, состоящие из воды почти полностью и имеющие вдобавок плотную атмосферу из водорода и гелия, увеличивающую их видимый радиус; и даже миниатюрные газовые планеты, такие как Kepler-11f с массой всего 2,3 земных. Плотность последней почти вдвое меньше плотности воды, и это означает, что газообразные водород и гелий составляют значительную долю ее полной массы.

Раз даже планеты с массой всего в несколько земных оказываются газовыми или почти полностью водными, то, может быть, на Землю похожи планеты примерно такого же размера? Среди обнаруженных телескопом Kepler планет есть многообещающие объекты. Так, планеты Kepler-62e, Kepler-62f имеют радиусы 1,6 и 1,4 земных соответственно и обе обращаются в обитаемой зоне своей звезды. Но они слишком малы и далеки для исследования методом лучевых скоростей, и их масса еще долго будет оставаться неизвестной. Дело в том, что амплитуда колебания лучевой скорости звезды, связанная с землеподобными планетами, находящимися в зоне обитаемости, составляет около 0,1 м/c, что намного ниже предела чувствительности существующих приборов (хотя должна попасть в рабочий диапазон приборов следующего поколения, таких как ESPRESSO — Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic Observations).

Какой должна быть планета, чтобы ее массу все-таки можно было определить? В этом вопросе на помощь ученым пришел весьма необычный объект — Kepler-78b. Эта планета имеет радиус всего в 1,17 раза больше радиуса Земли, но вращается в сто раз ближе к своей звезде (один ее «год» равен 8,5 земным часам). Раньше ученые не предполагали, что планеты могут существовать настолько близко к своей звезде. Однако последующий анализ позволил исключить все альтернативные возможности (вроде того что затменно-переменная пара звезд, находящаяся за исследуемой звездой, но очень близко к ней на небе, добавляет к её свету переменную компоненту, похожую на транзиты планеты у самой звезды). Kepler-78b — действительно планета, размер которой чуть больше земного. При этом радиус её орбиты всего в 1,7 раза больше радиуса материнской звезды Kepler-78, поэтому ожидаемые колебания лучевой скорости звезды в десятки раз больше, чем для аналогичной планеты в зоне обитаемости. А это уже можно зафиксировать современными приборами.

Ограничения метода лучевых скоростей

Здесь стоит рассказать о сложностях метода лучевых скоростей. Несмотря на всё совершенство современных приборов и методов анализа полученных зависимостей лучевой скорости от времени, их точность не превышает нескольких метров в секунду (это соответствует сдвигу длины волны линий в спектре на одну стомиллионную от самой длины волны!). Это неизбежно, поскольку есть много сложностей и факторов, конкурирующих с колебаниями лучевой скорости звезды, вызванными планетой, и усложняющих поиск сигнала. О них и расскажем более подробно.

Прежде всего, из-за вращения звезды линии в ее спектре уширены, и необходимо отследить сдвиг линий, много меньший, чем их ширина. Это связано вот с чем. С одного края вещество звезды приближается к нам, с другого — удаляется, а посередине — движется вбок, но не к наблюдателю. В положение каждой линии в спектре вносят вклад все эти движения, и потому все линии имеют ширину порядка v/c (относительно их длины волны), где v характеризует проекцию линейной скорости движения вещества на поверхности звезды при ее вращении на ось зрения (несколько километров в секунду), а с — скорость света. Надо обнаружить сдвиг на величину в тысячу раз меньше, чем ширина самих линий! К счастью, методы математической обработки и сравнение с эталонным спектром от неподвижного источника, находящегося прямо в спектрографе, позволяют заметить и измерить даже такие сдвиги. Но в погрешность вносят вклад и другие факторы.

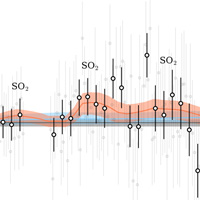

Пятна на диске звезды вращаются вместе с ней, и когда пятно появляется на краю звезды, который при вращении движется в нашу сторону, часть света, идущая с этого края, ослабевает. Это вызывает характерные изменения в профиле линий поглощения (рис. 1), которые, при попытке измерить положение линии, выглядят так, будто вся звезда сдвинулась от нас (или к нам, если пятно оказалось на противоположном краю звезды). Соответствующая амплитуда суммарной лучевой скорости имеет порядок 10 м/c, хотя на самом деле звезда никуда не движется.

В колебания лучевой скорости вносит вклад и звездная грануляция, вызванная конвекцией плазмы. Восходящие потоки газа переносят тепло из недр звезды к видимой поверхности, где остывают, высветив свою энергию в космос, и погружаются обратно, перемешивая вещество в конвективной зоне. Эти потоки формируют колонны конвекции, а гранулы — видимые вершины таких отдельных колонн — и образуют зернистую структуру, называемую грануляцией. Из-за геометрии наблюдения газ в восходящих потоках (в центре каждой гранулы) движется к наблюдателю, а в нисходящих (на границах между гранулами) — наоборот, от наблюдателя. В разное время на диске звезды расположено разное количество восходящих потоков, и это вызывает сдвиги спектра (в синюю область, если их больше, в красную, если их меньше) на промежутках времени, сравнимых с временем жизни гранулы. Для Солнца и подобных ему звезд (а таких большинство в выборке «Кеплера») это время составляет несколько часов, и оно увеличивается с уменьшением силы гравитации на поверхности звезды: у красных гигантов гранулы живут дольше, а у красных карликов — немного меньше.

Кроме того, вся звезда колеблется как целое (это явление исследует астросейсмология), и эти колебания также отражаются в спектре, поскольку соответствуют движению видимой поверхности звезды. Все эти процессы имеют амплитуду порядка нескольких метров в секунду и накладываются на колебания лучевой скорости, вызванные движением всей звезды как целого под действием притяжения планеты.

При изучении далеких звезд, удаленных на 1-2 тысячи световых лет и поэтому очень тусклых (именно таких звезд больше всего среди наблюдаемых телескопом «Кеплер»), возникает еще одна сложность. Свет от звезды попадает на детектор порциями, в виде квантов, и при низкой яркости их количество может оказаться недостаточным, в особенности для спектроскопии высокого разрешения, которая лежит в основе метода лучевых скоростей. Принцип работы спектрографа основан на разложении параллельных лучей на «радугу», которая направляется на детектор, похожий на матрицу фотоаппарата (но гораздо более чувствительный). Разность длин волн, падающих на соседние элементы детектора, в спектрографе HARPS-N равна 0,000145 нм, а это значит, что для света из видимого диапазона с длиной волны порядка сотен нанометров имеются сотни тысяч пикселей, на каждый из которых должно попасть достаточное количество фотонов. При малой яркости звезды профиль линии будет не гладким, а ломаным, что ухудшает точность определения ее положения с помощью математических методов (это называется дробовым шумом).

Кроме того, играют роль и другие факторы. Так, лучевая скорость зависит от движения звезды по отношению к наблюдателю, а в эту скорость входит еще и орбитальная скорость Земли вокруг Солнца (30 км/c), вращение Земли вокруг своей оси (сотни м/c) и даже возмущение орбитального движения Луной и другими телами Солнечной системы (метры в секунду и меньше).

Чтобы отделить все эти колебания сигналов друг от друга, на помощь приходит очень мощный метод, в основе которого лежит преобразование Фурье. Это преобразование выявляет периодические зависимости в сигнале, переводя сам сигнал (то есть зависимость сдвига спектральных линий от времени) в зависимость его амплитуды от периода каждой конкретной компоненты, и все процессы, вносящие вклад в этот сигнал, проявляются на кривой зависимости в виде пиков, каждый — для своего периода (так называемых периодограмм, рис. 2).

Рис. 2. Примеры периодограмм. Вверху — периодограмма изменений блеска звезды Kepler-78 по данным телескопа «Кеплер». Пик слева соответствует транзитам планеты, а пики справа — прохождениям пятен по диску звезды. В середине — «сырая» периодограмма изменения лучевой скорости звезды Kepler-78, по данным HARPS-N. Внизу — периодограмма после исключения всех других сигналов, кроме планеты и паразитных пиков. Обратите внимание, что шум и паразитные пики достаточно сильны, и только знание настоящего орбитального периода позволило идентифицировать соответствующий планете пик у 0,355 суток. Если планета была бы легче, то меньше был бы и пик. Хорошо видно, насколько меньше шум и чётче пики на периодограмме транзитов по сравнению с лучевыми скоростями — транзитный метод на настоящий момент намного более чувствителен, чем метод лучевых скоростей, однако первый дает только радиус, а второй — только массу планеты. Изображения из обсуждаемой статьи Francesco Pepe et al. в Nature

Скорость орбитального движения Земли вокруг Солнца в тысячи раз больше, чем колебания лучевой скорости звезды, но ее зависимость от времени точно известна, как и остальные связанные с Солнечной системой факторы. Продолжительность земного года и земных суток известны с точностью лучше, чем до миллиардных долей секунды, а сами величины скоростей — до стомиллионных, что позволяет вычесть точное значение этих «помех» из сигнала лучевой скорости. Помехи от пятен на звезде имеют период, равный периоду вращения звезды вокруг своей оси или кратный ему, а помехи от астросейсмических колебаний повторяются с характерным периодом, равным периоду пульсации звезды, и все эти периоды можно узнать, анализируя спектр звезды. Наиболее сильные из оставшихся после выявления фоновых процессов пики, как правило, соответствуют периодам орбитального движения планет (или дробным значениям от них, которые возникают, если орбиты сильно вытянуты). После выявления периодов и интенсивностей фоновых процессов их можно учесть, а значит, точнее измерить колебания лучевой скорости звезды.

Сравнивая измерительные данные с модельными (описывающими колебания лучевой скорости звезды под действием тяготения планеты), можно определить примерную массу планеты. Хорошим приближением считается такая масса, при которой модель лучше всего согласуется с результатами наблюдений. В реальности, конечно, периодограммы имеют сложный вид, а оставшийся после вычитания шум — беспорядочные колебания и помехи — всё равно сравним по величине с самим сигналом. Насколько сложен такой анализ, можно видеть на примере планеты 55 Cancri e с массой 8 земных. Ее орбитальный период был определен как 1,7 дней, но после наблюдения ее транзитов выяснилось, что период ровно на одни земные сутки короче и планета прожаривается своей звездой гораздо сильнее, чем считалось сначала.

Масса и свойства Kepler-78b

При определении массы Kepler-78b ученые столкнулись с трудностями метода лучевых скоростей в полной мере. В отличие от 55 Cancri e, орбитальный период Kepler-78b уже был известен, однако из-за меньшего размера планеты ожидаемые колебания лучевой скорости не превышали нескольких метров в секунду, благодаря чему требовалось максимально точно выявить колебания, соответствующие ее орбитальному периоду. Наблюдения велись сразу на двух приборах. Одна группа ученых из нескольких институтов во главе с Франческо Пепе вела наблюдения с помощью спектрометра HARPS-N, установленного на 3,6-метровом телескопе в обсерватории на Канарских островах. Другая команда во главе с Эндрю Ховардом — на спектрометре HIRES, установленном на десятиметровом телескопе Кека на Гавайях. Для обоих этих приборов ожидаемая амплитуда лучевых скоростей находится практически на пределе возможности, равном 1 м/c. В принципе, уже сейчас этот предел можно перешагнуть: у второй звезды системы Альфа Центавра удалось найти планету (см. Альфа Центавра B b), дающую полуамплитуду лучевой скорости 0,5 м/c, но такая точность была достигнута благодаря близости и яркости Альфы Центавра, а яркость звезды Kepler-78 в 20 000 раз меньше.

Исключительно короткий орбитальный период Kepler-78b сам по себе способствовал выделению полезного сигнала. Каждое наблюдение на спектрографе HIRES представляло собой серию из 12 получасовых экспозиций, занимающих большую часть ночи (рис. 3). За это время планета успевала пройти значительную часть своего орбитального пути, и лучевая скорость должна была измениться строго определенным способом, который задают законы орбитального движения. Соответствие этому и выявляет сигнал. В то же время влияние активности звезды не успевает проявиться: пятна появляются и исчезают на диске за несколько суток — время, сравнимое с периодом вращения звезды вокруг своей оси.

Рис. 3. Измерения лучевой скорости звезды Kepler-78 на спектрографе HIRES. a — исходный сигнал с вычтенным влиянием всех помех, кроме звездной активности. Долгопериодические колебания вызваны звездной активностью, короткопериодические — орбитальным движением. Красная линия — модельный ход лучевой скорости, черные точки — индивидуальные экспозиции. По вертикали отложена лучевая скорость в м/c, по горизонтали — время в земных сутках. j — результаты всех наблюдений как функция орбитальной фазы, с вычтенным влиянием звездной активности. По горизонтали отложена орбитальная фаза, транзит соответствует 0°. k — такая же зависимость после усреднения всех измерений с фазой, близкой к указанным точкам. Красные линии на j и k — модельные зависимости, наиболее соответствующие данным. Изображения из обсуждаемой статьи Andrew W. Howard et al. в Nature

Гораздо больше проявляется их влияние при сравнении данных, полученных в разные ночи, но тут на помощь пришло знание, что период этих колебаний равен либо самому периоду вращения звезды вокруг своей оси, либо дробному от него. К тому же пятна на поверхности звезды то появляются, то исчезают (что соответствует исчезновению старых поправок и появлению новых, в виде синусоид с тем же периодом, но сдвинутых на произвольное расстояние от предыдущих и с другой амплитудой), а планета всегда идет по своей орбите непрерывно и плавно. Ученые говорят, что фазовый сдвиг между колебаниями, вызванными активностью звезды, и орбитальным движением не сохраняется. При этом фаза орбитального движения планеты известна еще из транзитов: когда планета проходит между звездой и наблюдателем, лучевая скорость заведомо нулевая.

Вычитая из сигнала синусоидальные поправки с периодами, соответствующими вращению звезды, ученые добились их исключения. В данном случае это означает, что соответствующий планете сигнал максимально подобен ожидаемому сигналу для известных параметров (орбитального периода, известной фазы и нулевого эксцентриситета). Учитывая всё это, ученые выяснили, что итоговая полуамплитуда колебаний лучевой скорости равна 1,66 ± 0,40 м/c, а масса планеты равна 1,69 ± 0,41 массы Земли.

Наблюдения с помощью HARPS-N также состояли из 30-минутных экспозиций, но, в отличие от HIRES, каждую ночь производились только два измерения вблизи ожидаемого максимума и минимума лучевой скорости (положение планеты «сбоку» от звезды, фаза квадратуры φ = 90° и φ = 270°, рис. 4). Это позволило минимизировать требуемое наблюдательное время (перед спектрографом HARPS стоит задача исследований еще десятков планет, открытых «Кеплером») и зарегистрировать наиболее значимые участки зависимости лучевой скорости от времени. Этому также способствовал короткий орбитальный период, благодаря которому два таких измерения укладываются в одну ночь. Вклад долгопериодических колебаний, вызванных активностью звезды, при этом получался просто как усреднение двух наблюдений за одну ночь, поскольку лучевые скорости, соответствующая противоположным участкам орбиты, равны по значению и противоположны по знаку. Дальнейшая статистическая обработка показала, что сигнал имеет полуамплитуду 1,96 ± 0,32 м/c и соответствует планете с массой 1,86(+0,38; –0,25) массы Земли, что согласуется с результатом «конкурирующего» исследования на HIRES. Тут надо отметить, что погрешность определения массы больше, чем лучевой скорости, поскольку лучевая скорость задается не массой планеты, а соотношением масс планеты и звезды. Последняя же известна с некоторой погрешностью: 0,758 ± 0,046 масс Солнца по данным команды HARPS-N и 0,83 ± 0,05 масс Солнца по данным команды HIRES.

Рис. 4 Вверху — зависимость лучевой скорости (по вертикали, в м/c) от времени наблюдения (по горизонтали, в земных сутках) для звезды Kepler-78, полученная на спектрометре HARPS-N. Вертикальные отрезки отображают погрешность индивидуальных замеров (возникающую в основном за счет фотонного дробового шума). Продолжительность экспозиции — 30 минут. Временной масштаб грануляции — несколько часов, поэтому ее влияние не успевает проявиться в течение одной экспозиции, но влияет на результат соседних экспозиций. Дисперсия, связанная с фотонным шумом, равна 2,3 м/c, а суммарная дисперсия равна 4,08 м/c. Внизу — зависимость лучевой скорости от времени, полученная сложением частей сигналов, сдвинутых относительно друг друга на целое число орбитальных периодов (“phase folding”, сложение всех замеров с одинаковой орбитальной фазой). Черные отрезки отображают погрешность индивидуальных замеров (возникающую в основном за счет фотонного дробового шума), красные отрезки — данные после сложения всех замеров с одинаковой орбитальной фазой, черная синусоида — рассчитанные колебания лучевой скорости при массе планеты, наиболее точно соответствующей данным наблюдений. Изображения из обсуждаемой статьи Francesco Pepe et al. в Nature

Таким образом, плотность планеты составляет 5,4 (+3; –1,5) г/см3. Такая погрешность допускает значительные неопределенности состава, но, согласно наиболее вероятному значению, Kepler-78b, как и наша Земля, на две трети состоит из силикатных скальных пород и на треть — из железа. По размеру Kepler-78b тоже похож на Землю больше всех других планет, у которых известны масса и радиус (рис. 5).

Рис. 5. Планета Kepler-78b в сравнении с Землей. Изображение с сайта apod.nasa.gov

Вместе с тем, различие разительно: планета обращается в сто раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу, и получает в тысячи раз больше звездного света. Дневная сторона планеты нагрета до 2000–2500°C и, вероятно, представляет собой сплошной океан лавы. Как образовался такой мир — остается непонятным. Дело в том, что звезды образуются путем коллапса молекулярных облаков, и в начале своей жизни они больше по размеру, чем потом, когда сжатие закончилось. Планета Kepler-78b не могла образоваться на своей нынешней орбите, потому что в момент образования системы эта орбита была внутри звезды!

Рис. 6. Пример планет-планетного рассеяния. Сильно сблизившись, две массивные планеты гравитационно взаимодействуют и резко возмущают орбиты друг друга. В результате одна планета оказывается на почти круговой орбите на расстоянии бывшего перигелия, а вторая планета покидает звездную систему. Рис. с сайта exoplanets.org

Один из возможных вариантов попадания планет на такие орбиты — планет-планетное рассеяние (рис. 6). В молодых планетных системах орбиты часто настолько нестабильны, что возможны близкие проходы двух планет друг около друга. Если планеты массивны, а проход оказался достаточно близким, чтобы тяготение планет возобладало над притяжением звезды, их орбиты резко изменяются (в противоположность медленному изменению орбитальных параметров под действием слабых гравитационных возмущений на большом расстоянии, как в Солнечной системе). После этого одна планета может полететь прямо к звезде и оказаться на эллиптичной орбите с перигелием в десятки раз ближе, чем расстояние, на котором произошла встреча. При каждом прохождении перигелия часть энергии орбитального движения планеты рассеивается в виде приливных сил (которые на таких расстояниях очень велики). Это приводит к постепенному уменьшению расстояния до афелия. В конце концов такая планета оказывается на почти круговой орбите на расстоянии бывшего перигелия. Вторая планета при этом сценарии с большой вероятностью вообще покинет звездную систему. Если первая планета более массивна, чем все тела, орбиты которых находятся между ее афелием и перигелием, то они будут также выброшены из системы. Это объясняет, почему в системах с горячими юпитерами обычно только одна планета.

Случай с Kepler-78b менее понятен: ее масса достаточно мала не только для расчистки внутренней части системы, но и вообще для участия в планет-планетном рассеянии. Для этого механизма необходимо, чтобы изменение скоростей планет было не меньше, чем их собственная скорость движения по орбите вокруг звезды. Но это изменение не может быть больше, чем вторая космическая скорость более тяжелой из взаимодествующих планет. Например, у Земли орбитальная скорость равна 30 км/c, а вторая космическая — 11 км/c. Таким образом, в планет-планетном рассеянии могут участвовать только достаточно тяжелые планеты. Возможно, Kepler-78b сама когда-то была ледяным гигантом наподобие Нептуна и весила в пару десятков раз больше, но потеряла большую часть массы за счет испарения летучих веществ в космос под действием излучения звезды после того, как оказалась на своей нынешней орбите.

Поиск и исследования экзопланет активно продолжаются. Телескоп «Кеплер» уже закончил свою миссию по поиску транзитных экзопланет, но в его данных есть еще несколько тысяч непроверенных кандидатов. Спектрограф HARPS-N был построен в том числе и для того, чтобы исследовать их методом лучевых скоростей (предыдущая версия, HARPS, установлена в Южном полушарии, и оттуда не видны созвездия Лебедя и Лиры, в которых находится большая часть целей «Кеплера»). А значит, нас ждут новые результаты исследования интереснейших систем, таких как Kepler-11, Kepler-20 и других.

Источники:

1) Andrew W. Howard et al. A rocky composition for an Earth-sixed exoplanet // Nature. 2013. V. 503. P. 381–384.

2) Francesco Pepe et al. An Earth-sized planet with an Earthlike density // Nature. 2013. V. 503. P. 377–380.

Иван Лаврёнов

Но никто ничего не знал наверняка. У звезды Барнарда планеты открывали и закрывали снова... В учебниках можно было встретить слова, что у других звездных систем планет нет, и возможно, наша - уникальна. Любители фантастики и принципа Коперника, конечно, считали, что не может быть, чтобы их не было, но более практичный взгляд диктовал как минимум "ничего не знаем", что с более массовой точки зрения превращалось в "ничего там нету" - разительный контраст с тем, что сейчас, когда все вдруг узнали, что планеты у других звезд есть, а более пристально наблюдающие не перестают удивляться, насколько же там все бывает по-другому...

Планеты-гиганты у других звезд, конечно же есть, и на далеких орбитах тоже - см. сообщения на том же allplanets.ru, их обнаруживают методом гравитационного линзирования и прямыми наблюдениями. Тут очень показательна система HR 8799, у которой четыре массивных гиганта, каждый в несколько раз тяжелее Юпитера и на расстоянии десятков а.е. Но у этих методов противоположный наблюдательный сдвиг (они лучше видят дальние орбиты) и гораздо хуже статистика. Про горячие гиганты и нептуны уже можно с уверенностью сводить статистику, какая доля звезд их имеет, каких они размеров и на каких орбитах, а сведения о дальних частях систем даже близко не претендуют ни на полноту, ни на выявление закономерностей. Можно сказать - определенно, там что-то бывает и у FGK-звезд, и у красных карликов. У звезд массивнее Солнца бывают очень массивные планеты на широких орбитах, у красных карликов планеты-гиганты - редкость (но все же есть). Горячие юпитеры на самом деле не слишком распространены, просто они ...так и лезут в RV и транзитный метод :-)

А периоды 1 - 2 года - мертвая зона, слишком близко для прямого наблюдения, слишком далеко для RV и транзитов...

Да, первая картинка оказалась все-таки неверной,скоро будет правильная.

Любопытно, до какой температуры нагрета противоположная сторона планеты? Почему-то всегда когда про такие планеты пишут, говорят, что на них невозможна жизнь. Но ведь при такой близости к звезде планета должна быть с ней приливно связана (т.е. обращен к звезде одной стороной), и также вряд-ли на планете есть атмосфера (атмосферу на таком расстоянии наверное должно просто сдуть звездным ветром). По идее на обратой стороне может быть очень даже холодно и где-то возможно есть промежуточная температура вполне пригодная для живых существ (живущих под землей напр.)

-

Если есть по этому поводу нормальные исследования, мне было бы интересно. Мои соображения такие: 1) надо учесть, что и металлы, равно как и их оксиды, даже оксид кремния, при высоких температурах могут кипеть. 2) не ясно, возможна ли конвекция тепла в лавовых океанах 3) звезда освещает далеко не половину планеты, а больше. Т.к. угловой размер звезды большой. 4) некое подобие "короны" звезды может омывать планету со всех сторон 5) приливные силы, если орбита не круговая, греют планету тоже

-

ну даже если и не вращается, не думаю чтоб на ночном пятачке было сильно ниже 1500K, а это всё равно океан силикатного расплава.. там разве что какой нибудь энергетически-основной жизни будет хорошо.

-

С чего 1500К? откуда такая цифра?

На мой взгляд, конечно, поток излучения, падающий на планету, должен быть с хорошей точностью равен потоку, излучаемому планетой. Но это обеспечивается в основном светлой стороной -- океан лавы там светит как следует. При этом на темной стороне может вполне быть очень холодно, и все испарения со светлой стороны просто будут конденсироваться и замерзать перелетев на темную сторону. В кратерах на полюсе Луны всегда темно и там очень холодная поверхность, азот даже замерзает -- 26К: http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/agu-results-2009.html

А на свету на Луне как на Земле температура и даже выше. На Земле таких перепадов нет из-за атмосферы, но атмосфера с такой близкой к звезде планеты должна сдуваться солнечным ветром а остатки -- конденсироваться на холодной темной стороне.

-

По наблюдениям, на горячих Юпитерах чаще всего температуры полушарий примерно равны, ночное полушарие холоднее на 10-30%. Но есть как минимум один случай,когда даже на горячем юпитере (Upsilon Andromedae b) ночное полушарие намного холоднее - 250 - 450К против 1700К на дневной. Так что даже самая мощная атмосфера не всегда означает эффективный перенос тепла на ночную сторону.

По части того, насколько холодно может быть на ночной стороне приливно-синхронизированных горячих сверхземель - к известным из наблюдения данным можно отнести только то, что на лунных полюсах 26К, а на меркурианских ~50К - это означает, что теплопроводности толщи планеты точно не хватит для транспортировки тепла с дневной стороны на ночную.

1) Про геотермальную энергию и приливные силы.

Теплопроводности не хватает даже на перенос тепла из недр Земли, в ядре температура 5500К, но геотермальный поток равен 0,09 Вт/м^2, что означает 40К на поверхности в отсутствие других источников нагрева. Чтобы приливный нагрев от некруговой орбиты нагрел поверхность до температур жидкой воды, геотермальный поток должен быть сравним с солнечной константой на Земле, (1370/4) Вт/м^2. Даже на Ио он в сотни раз меньше. И приливная энергия никогда не приводит к равномерному нагреву - только к усилению вулканизма -> она может превратить обратную сторону в вулканический ад, но между вулканами все же будет холодно. Исключение - наверное только совсем экстремальные случаи вроде sungrazer-орбит вокруг красных и белых карликов. Но тут известна верхняя граница: HD 80606 b - газовый гигант на экстремально эллиптичной орбите с перигелием в зоне горячих юпитеров, а афелием почти в зоне обитаемости. И там температура в афелии падает очень сильно. В афелии она не измерена, но она равна 800К всего за сутки перед перигелием, что в пределах солнечного прогрева и тепловой инерции. Вывод - даже в таких условиях геотермальный поток не может значительно превышать солнечную константу для зоны обитания.

2) про перенос тепла атмосферой и ее стабильность

Перенос тепла атмосферой усиливается с ростом ее плотности, а от скорости вращения вокруг своей оси зависит двояко - чем она больше, тем больше кориолисовы силы, отклоняющие атмосферные течения и формирующие широтные пояса. Соответственно, тем лучше перенос тепла вдоль экватора, но тем хуже - к полюсам. Если Землю приливно синхронизовать с Солнцем, по некоторым моделям на ночной стороне будет теплее, чем сейчас на полюсах, а на терминаторе, в том числе на самих полюсах - чуть ли не выше нуля. При медленном вращении образуется одна конвективная ячейка с центром восходящих потоков в подсолнечной точке, а нисходящих - в центре ночной стороны. Чем быстрее вращение, тем больше картина циркуляции становится похожей сначала на земную, а потом - (с натяжкой) на юпитерианскую. Вращение горячих сверхземель вокруг своей оси быстрое, так как период равен орбитальному. Поэтому можно ожидать горячего экватора и холодных полярных зон на ночной стороне, при условиях, что атмосфера не испаряется в космос (это задается второй космической и температурой на экзобазе, и 55 Cancri e ее не потеряет, даже будучи нагретой почти как Kepler-78b) и не конденсируется в холодной зоне. Еще один фактор, чем сильнее прогрев на дневной стороне и чем больше сила тяготения - тем больше вероятность, что конвекция там станет больше похожей на грануляцию в фотосфере звезд, что при прочих равных очень снижает теплоперенос на ночную сторону - возможно, это случай Upsilon Andromedae b и планет с ей подобным тепловым режимом. Спектр различных случаев очень широк, и да, некоторые из них предполагают "умеренную" зону где-то за границей ночной стороны, а некоторые даже - значительные территории на ночной стороне. Кстати, атмосфера может состоять из абиогенного кислорода, остатки H2O -> H2 + O2 на дневной стороне, H2 улетает, O2 благодаря гравитации сверхземли остается. А если вокруг системы "сверхземля-светило" обращается вторая звезда, и атмосфера сверхземли не слишком плотная, то температура на ночной стороне будет определяться прогревом от второй звезды, и не исключено, что ближайший пример этого - alpha Centauri Bb! Некоторые из горячих сверхземель, возможно, более пригодны для обитания человека, чем все, что есть в Солнечной системе, кроме самой Земли :-)

КОгда-то давно видел статью про моделирование экстремального случая, когда легкая часть атмосферы улетела, а ее место заняли наиболее летучие продукты термолиза горных пород на дневной стороне - полный набор от газообразного натрия до SiO и прочих оксидов - и в ней, даже если на в подсолнечной точке суммарное давление 10 кПа, газы успевают сконденсироваться, не долетая до ночной стороны, даже несмотря на сверхзвуковое течение "по дороге". Такое радикальное отличие от "приливно-синхронизованной нашей Земли" - из за из-за быстрого высвечивания тепловой энергии, при 2000К sigma*T^4 = почти мегаватт с квадратного метра, и запасенная в паровом слое тепловая энергия, в том числе теплота конденсации, в единицы гигаджоулей на м^2, высвечивается за пару часов.

Нагрев солнечной короной сам по себе, возможно, способен удержать атмосферу от замерзания (но только у самых массивных сверх-земель атмосфера при этом не улетит в космос), но недостаточно силен для поддержания обитаемых условий - там ватт на квадратный метр все-таки намного меньше, чем необходимые 300 Вт/м^2. А вот явлений вроде сверхмощных полярных сияний и разного рода электромагнитных явлений от взаимодействия магнитосфер, может и хватить как минимум на локальный разогрев, если достаточно сильное магнитное поле, где-то была статья про сияния на горячих юпитерах...

Конвекция в лавовых океанах, конечно же, возможна, но опять-таки тепло не дойдет до терминатора из-за гораздо более быстрого высвечивания, из-за отсутствия аналога широтных течений (берега на границе дня и ночи все равно есть, не важно где именно - они не дадут сформироваться течению, огибающему планету и беспрепятственно разгоняющемуся, как антарктическое циркумполярное), и меньшей теплоемкости лавы по сравнению с водой. Хотя, если ей помочь, уронив 10-километровый астероид в лавовый океан...:-)

Получилось довольно сумбурно, на подкрепление ссылками всего сказанного несколько часов бы ушло. Но если кому-то интересно, дам ссылки по заказам прицельно :-)

*мое мнение - вряд ли, скорее всего это мини-нептун и вода там есть, но сверхкритическая под 1-10 килобар водорода с гелием... Но поскольку никто не знает наверняка распределения планет массой 2-10 земных по типам, и моделирование само по себе интересно, считали как для сверх-земли.

-

Спасибо за подробный ответ! Да, интересно было бы посмотреть статьи с моделированием климата на приливно захваченных очень близко к звезде планетах земного типа. Тема по-моему не сильно развита.

-

http://arxiv.org/pdf/1102.1629.pdf

Про

CoRoT-7b:

при давлении 1,5 Па ветер из SiO разгоняется до 1000 м/c и может перенести с дневной стороны на ~10^16 ватт тепла, но большая часть выделяется в зоне конденсации SiO.

...

Там же - и про нагрев короной (4*10^-6 Вт/м^2), и про конвекцию в океане, и про геотермальный нагрев, который, в отличие от предыдущих, не пренебрежимо мал, но доводит температуру только до 50-75 К.

Еще про нее же, довольно интересная статья про свойства и эволюцию,много рассмотрено...

http://www.aanda.org/articles/aa/pdf/2010/08/aa12839-09.pdf

так же:

http://arxiv.org/pdf/1110.2426.pdf - про состав атмосфер, образующихся за счет испарения и термолиза скалистых пород

http://arxiv.org/pdf/0906.1204.pdf - тоже про химический состав и образование облаков

http://arxiv.org/pdf/1110.2426.pdf - некоторые динамические свойства и теплоперенос.

-

Сейчас же получается, что мы пытаемся по цвету штанин соседа определить когда пойдёт дождь. По кривой блеска определяется радиус, по спектральным смещениям - масса, по полученным радиусу и массе плотность, по плотности состав; в результате, ошибка постоянно накапливается, как снежный ком.

-

>>что мы пытаемся по цвету штанин соседа определить когда пойдёт дождь.

Да, практически так. :-) Скорее даже по виду и форме. Но если сосед надел шорты и сандалии, вряд ли пойдет снег, а если он надел зимние широченные шерстяные штаны - то скорее всего, дождя не будет, потому что на улице значительно ниже нуля. Некоторые закономерности наметить все же можно, и это намного лучше, чем вообще ничего не знать...

Кольца при транзите, наоборот, увеличивают кажущееся соотношение радиусов планета/звезда, и что бы не говорили на астрофоруме, даже по фотометрии Кеплера различить, перед нами маленькая планета с кольцами или большая без них, сложно. Отличия проявляются в форме "стенок" транзита, чуть более медленном убывании и нарастании яркости в его начале и конце, но эти особенности длятся менее десятков минут, что при интервале между измерениями 30 минут и имеющейся точности фотометрии позволит заметить это различие только для газовых гигантов. И,насколько знаю, пока нет ни одного обнаружения. Кольца могли бы быть объяснением для невероятно низкой плотности "пенопластовых" планет вроде Kepler-79d, но такое объяснение имеет не меньше натяжек, чем водородная атмосфера при второй космической как у Земли и более высокой температуре...-

Дело не в кольцах, а в том, что мы ещё НЕ знаем и чего увидеть, соответственно, не ожидаем, но что способно изрядно испортить соотношение между наблюдаемыми и вычисляемыми из наблюдений характеристиками и реальными характеристиками.

Кольца, кстати, будет практически невозможно обнаружить по транзиту даже с идеально точной техникой и показаниями в случае, если их плоскость в момент транзита перпендикулярна плоскости эклиптики и вектору наблюдений. Мы получим огромную планету с очень низкой плотностью.

Но, опять же, кольца мы знаем (даже если сейчас они практически не берутся в рассмотрение), но ведь найдётся ещё немало других особенностей и открытий далёкого будущего, о которых мы сейчас не догадываемся и которые перечеркнут едва ли все текущие вычисления.

-

Новости: Астрономия

Рис. 1. Схематическое изображение влияния звездных пятен на вид линии поглощения в спектре звезды. По горизонтали — длина волны (увеличивается слева направо) и соответствующая ей скорость движения материала на поверхности, по вертикали — интенсивность света данной длины волны. В излучении каждого участка поверхности имеется только узкая линия поглощения, сдвинутая на длину волны, соответствующую v*sin i. Когда на этом участке появляется пятно, свет всех длин волн, приходящий с этого участка, ослабевает, но свет, который и так уже был ослаблен линией поглощения, ослабевает меньше. Таким образом, каждое пятно соответствует подъему на наблюдаемой зависимости интенсивности от длины волны, который появляется на коротковолновом краю линии и сдвигается в длинноволновый при вращении. Если пытаться описать линию ее обычным профилем, то, наоборот, будет казаться, что она вся сдвигается сначала в красную, а потом в синюю сторону. Изображение с сайта star-www.st-and.ac.uk