Дрожжи занимаются сексом не от хорошей жизни

Эволюционные эксперименты, проведенные новозеландскими биологами, показали, что половое размножение не дает дрожжам преимуществ в стабильных благоприятных условиях, зато помогает адаптироваться к неблагоприятным (стрессовым) ситуациям. Увеличение темпа мутирования в 10 раз в благоприятных условиях не влияет на эволюцию дрожжей, в неблагоприятных — оказывается губительным для популяций, лишенных способности к половому размножению. Полученные результаты показывают, что половое размножение способствует одновременно и накоплению полезных мутаций, и отбраковке вредных.

Вопрос о том, почему большинство живых существ предпочитает «дорогостоящее» половое размножение бесполому, — одна из любимых головоломок эволюционистов-теоретиков (см. ссылки внизу). В общем виде эта задача была решена, по-видимому, еще Августом Вейсманом в конце XIX века (A. Weismann, 1889. The significance of sexual reproduction in the theory of natural selection, PDF, 2,8 Мб). Вейсман предположил, что секс увеличивает разнообразие потомства, тем самым повышая эффективность отбора, что позволяет организмам быстрее адаптироваться.

Сегодня, по прошествии века с четвертью, можно уверенно сказать, что гипотеза Вейсмана, при всей ее расплывчатости, в целом подтвердилась. Однако попытки ее конкретизировать породили новые проблемы. Появилось несколько конкурирующих теорий, которые по-разному оценивают влияние полового размножения на эффективность разных форм отбора. Одни модели, восходящие к идеям Рональда Фишера и Германа Мёллера, видят в сексе прежде всего способ ускоренного накопления полезных мутаций (повышение эффективности положительного отбора). Другие, разработанные тем же Мёллером и Алексеем Кондрашовым, подчеркивают роль секса в отбраковке вредных мутаций (отрицательный отбор).

Поставить эксперимент, который позволил бы разделить эти два эффекта, трудно, потому что мы не умеем напрямую регулировать соотношение полезных и вредных мутаций у подопытных организмов. Можно, однако, регулировать его косвенно, меняя степень благоприятности условий среды. «Благоприятность» означает, что организмы очень хорошо приспособлены именно к такой среде, все их гены подогнаны к ней оптимальным образом. Поэтому в идеальных условиях вероятность появления полезных мутаций будет минимальной. В неблагоприятной среде частота полезных мутаций должна быть выше (случайные перемены с большей вероятностью пойдут на пользу организму, если ему живется плохо). Что касается вредных мутаций, то они в обоих случаях должны возникать намного чаще, чем полезные. Однако их средняя «вредность», скорее всего, будет меньше, если условия благоприятны. Дело в том, что у организмов, как правило, есть большой запас прочности. Например, у дрожжей из 6000 генов только 1000 абсолютно необходимы для выживания в идеальных условиях, а все остальные нужны для борьбы с разного рода трудностями, то есть для жизни в неоптимальной среде (см. Зачем нужны «ненужные» гены, «Элементы», 22.04.2008). Ясно, что мутации, нарушающие работу этих «дополнительных» генов, будут в среднем более вредными в стрессовых условиях, чем в оптимальных.

Все эти соображения были учтены Джереми Греем (Jeremy Gray) и Мэттью Годдардом (Matthew Goddard) из Оклендского университета (Новая Зеландия) при планировании эволюционного эксперимента, в ходе которого они попытались сравнить влияние полового размножения на эффективность положительного и отрицательного отбора.

В эксперименте использовались линии дрожжей, различающиеся по скорости мутирования и по способности к половому процессу. Наряду с обычными, «дикими» дрожжами, у которых средняя частота мутирования составляет 6,9·10–8 мутаций на пару нуклеотидов за поколение (в геноме дрожжей 1,2·107 пар нуклеотидов), использовались дрожжи с удаленным геном MSH2. Этот ген участвует в исправлении ошибок в ДНК, поэтому его удаление привело к десятикратному ускорению мутагенеза — до 7,3·10–7 мутаций на пару нуклеотидов за поколение.

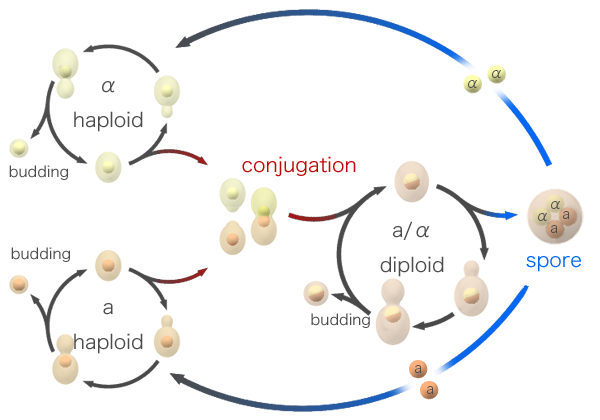

Чтобы лишить часть подопытных линий способности к сексу, авторы удалили у них два гена (SPO11 и SPO13), необходимых для мейоза. В результате получились «бесполые» дрожжи, не отличающиеся от обычных ни по скорости размножения, ни по другим существенным характеристикам, кроме способности к половому процессу. Дрожжи размножаются бесполым путем (почкованием), пока им хватает пищи. Голодание стимулирует мейоз, в результате которого диплоидная дрожжевая клетка превращается в четыре гаплоидные споры (рис. 1). Гаплоидные клетки подразделяются на два пола (a и α). Разнополые клетки сливаются попарно, образуя диплоидную зиготу, после чего цикл повторяется. Генно-модифицированные бесполые дрожжи при голодании тоже пытаются превратиться в споры, но вместо четырех гаплоидных спор у них получаются две диплоидные, вполне жизнеспособные и не нуждающиеся в слиянии с кем бы то ни было.

Всего, таким образом, авторы получили дрожжевые клетки четырех типов:

1) Способные к половому размножению, с низкой скоростью мутирования.

2) Способные к половому размножению, с высокой скоростью мутирования.

3) Бесполые, с низкой скоростью мутирования.

4) Бесполые, с высокой скоростью мутирования.

Половину подопытных популяций выращивали в благоприятных условиях (при температуре 30°C в несоленой среде), остальные поместили в стрессовые условия (37°C, 1,17% NaCl). В общей сложности в эксперименте приняли участие 24 подопытные популяции: по три популяции каждого из четырех типов эволюционировали в благоприятных и столько же — в стрессовых условиях. Эксперимент продолжался в течение 300 бесполых поколений, между которыми были равномерно распределены 11 раундов полового размножения. Все популяции одновременно подвергались голоданию, что стимулировало образование гаплоидных спор у обычных дрожжей и диплоидных — у бесполых.

В ходе эксперимента авторы следили за тем, как меняется приспособленность дрожжей по сравнению с предковым штаммом. Для этого подопытные дрожжи смешивали с предками в пропорции 1:1 и измеряли относительную скорость размножения эволюционировавшей популяции.

В благоприятных условиях ни способность к половому размножению, ни скорость мутагенеза не повлияли на ход эволюции. Приспособленность дрожжей всех четырех типов лишь слабо колебалась и спустя 300 поколений осталась на исходном уровне (рис. 2).

Это значит, что полезные мутации, по-видимому, почти не возникали (как и следовало ожидать в благоприятных условиях), и положительному отбору нечего было поддерживать. Результат соответствует общепринятому мнению, что в оптимальных условиях отрицательный (стабилизирующий) отбор преобладает над положительным (движущим). Скорость мутирования, даже искусственно повышенная, вероятно, оказалась всё же недостаточной, чтобы вызвать генетическое вырождение (снижение приспособленности) за 300 поколений.

Рис. 2. Эволюция четырех разновидностей дрожжей в благоприятных условиях. По вертикальной оси — относительная приспособленность (по сравнению с предковым штаммом), по горизонтальной — поколения. Черная линия (Sex WT) — популяции с нормальной скоростью мутирования, способные к половому размножению; зеленая (Sex mutator) — с повышенной скоростью мутирования, способные к половому размножению; красная (Asex WT) — с нормальной скоростью мутирования, бесполые; синяя (Asex mutator) — с повышенной скоростью мутирования, бесполые. Изображение из обсуждаемой статьи в BMC Evolutionary biology

В неблагоприятных условиях картина получилась совсем другая (рис. 3). Приспособленность популяций испытывала резкие хаотические колебания, причину которых авторы не смогли внятно объяснить (что несколько снижает достоверность полученных результатов и их интерпретаций). На фоне этих скачков наблюдался общий рост приспособленности у дрожжей, способных к половому размножению, — как у обычных, так и у «мутаторов». У бесполых дрожжей с низкой скоростью мутирования рост приспособленности был выражен намного слабее. Что же касается бесполых линий с повышенной скоростью мутирования, то их приспособленность, начиная примерно с середины эксперимента (150‑го поколения), устойчиво снижалась: началось генетическое вырождение.

Рис. 3. Эволюция четырех разновидностей дрожжей в неблагоприятных условиях. Обозначения как на рис. 2. Изображение из обсуждаемой статьи в BMC Evolutionary biology

Рост приспособленности в череде поколений свидетельствует о накоплении полезных мутаций. Очевидно, в неблагоприятных условиях случайные мутации действительно оказываются полезными чаще, чем в оптимальных. Эксперимент подтвердил, что половое размножение повышает эффективность положительного отбора, помогая накапливать полезные мутации. Это видно из того, что обычные дрожжи приспособились к стрессовым условиям лучше, чем бесполые (черная и зеленая пунктирные линии на рис. 3 проходят выше, чем красная и синяя).

То, что в неблагоприятных условиях у бесполых дрожжей-мутаторов началось вырождение, говорит о том, что в такой ситуации отрицательный отбор уже не мог справиться с отбраковкой вредных мутаций, и они начали накапливаться. Тем временем точно такие же дрожжи, но только способные к половому размножению, в таких же условиях быстро повышали свою приспособленность. Из этого следует, что в неблагоприятных условиях важную роль играют обе формы отбора, причем половое размножение повышает эффективность обеих.

Этот вывод совпадает с результатами недавних экспериментов на червях C. elegans, в которых тоже было показано, что половое размножение одновременно способствует и отбраковке вредных мутаций, и накоплению полезных (см. Опыты на червях доказали, что самцы — вещь полезная, «Элементы», 23.10.2009). Скорее всего, эти два эффекта взаимосвязаны, и их не следует противопоставлять друг другу, как это пытались делать многие теоретики. Половой процесс перетасовывает гены, позволяя отбору «отделять зерна от плевел» — распространять гены с полезными мутациями, одновременно избавляясь от генов с мутациями вредными. Это две стороны одной медали, и какая из них окажется более важной в данном месте и в данное время, может зависеть от многих факторов, включая темп мутагенеза и благоприятность условий.

Если предложенные авторами интерпретации верны, то отсутствие вырождения у бесполых дрожжей-мутаторов в благоприятных условиях объясняется только тем, что мутагенез у них был ускорен недостаточно сильно. Можно ожидать, что при дальнейшем ускорении мутагенеза бесполые дрожжи будут вырождаться и в оптимальных условиях, в то время как дрожжи, способные к сексу, при том же темпе мутирования вырождаться не будут. Проверка этого предсказания могла бы повысить достоверность выводов, сделанных авторами.

Источник: Jeremy C. Gray, Matthew R. Goddard. Sex enhances adaptation by unlinking beneficial from detrimental mutations in experimental yeast populations // BMC Evolutionary biology. 2012. V. 12. P. 43.

См. также:

1) Опыты на червях доказали, что самцы — вещь полезная, «Элементы», 23.10.2009.

2) Польза самцов доказана экспериментально, «Элементы», 18.07.2011.

3) Разнообразная среда способствует половому размножению, однообразная — бесполому, «Элементы», 15.11.2010.

4) В эволюции бактерий горизонтальный генетический обмен играет ту же роль, что и половое размножение у высших организмов, «Элементы», 10.04.2012.

5) Горизонтальный обмен генами заменяет коловраткам половое размножение, «Элементы», 07.06.2008.

6) В. П. Щербаков. Эволюция как сопротивление энтропии.

2. В этом исследовании показано, что в бесполых популяциях очищающий отбор вполне успешно справляется с вредными мутациями, причем как в благоприятных условиях, так и в неблагоприятных. Более того, в неблагоприятных условиях приспособленность бесполой линии ("дикого типа") даже немного повысилась - всего за 300 поколений, что является очень быстрым по эволюционным меркам, тем более, для дрожжей.

3. В предыдущей описанной здесь работе (с червями: http://elementy.ru/news?discuss=431626&return=1 ), было показано, что червям действительно лучше размножаться половым способом в условиях искусственно повышенного пресса паразитов.

4. Однако получается, что последняя работа (с дрожжами) снова поднимает "королеву эволюционных проблем". Действительно, в исследовании так и осталось загадкой, зачем дрожжам половое размножение, если бесполое размножение вполне успешно справляется и с очищением популяции от вредных мутаций, и с её приспособлением к новым (неблагоприятным) условиям, и при этом оно ВДВОЕ дешевле полового размножения.

P.s. Впрочем, насколько я понял, здесь речь идет об изогамии, а она тоже достаточно дёшева (в отличие от оогамии). Собственно, дополнительные траты здесь идут только за мейоз (и сопутствующие процедуры) и еще, наверное (?), немного за поиск партнера.

-

1. Верно только для одноклеточных, но у дрожжей и так половой процесс далеко не каждое поколение протекает, и как правило, для него требуется индуктор.

-

-

Потому что во-первых только у одноклеточных скорость деления клеток ограничена лишь скоростью поглощения пищи и синтеза хромосомы и белков/липидов. У многоклеточных же есть проблема синхронизации роста, накопления запасов даже в благоприятных условиях, синхронизации циклов размножения с временами года и так далее. В этих условиях все же одна кладка с двумя яйцами охраняемая двумя родителями предпочтительнее кладки с одним яйцом, охраняемой одним родителем. Да и сравните элементарно массу родителя и яйца. Это не бактериальное фифти/фифти.

Во-вторых многоклеточный организм это все же колония, состоящая из нескольких поколений клеток, от десяти до сотен. Дрожжи, кстати, включают половой процесс примерно раз в 20 поколений, так что в некотором роде их можно рассматривать как крайне дегенерировавший и рассеянный многоклеточных организм. Естественно, никакого дорогостоящего мейоза раз в поколение не будет, мейоз - роскошь многоклеточных.-

Наверное, мы имеем в виду немного разные вещи.

Под "двойным преимуществом в размножении" (выше) мной имелась в виду пресловутая "двойная цена самцов" (именно в том значении, в котором она была впервые озвучена).

Понятно, что, например, самка павлина, в одиночку насиживающая четыре яйца, из которых потом выведется 2 самки и 2 самца - тратит на размножение (собственных генов) ровно в два раза больше ресурсов, чем гипотетическая партеногенетическая самка того же павлина, которая тоже насиживает 4 яйца, но из этих яиц у неё выведутся все четыре (партеногенетические) самки (которым для размножения тоже не будут нужны никакие самцы).

Теперь если мы еще учтем, что партеногенетическим самкам не нужна вся эта суета и потеря времени с брачными церемониями, что у них отсутствует риск заражения паразитами от брачного партнера, что они не травмируются в "процессе" и др. преимущества партеногенеза, то цена полового размножения начинает выглядеть даже не в два раза более дорогой, а существенно больше.-

А теперь включаем давление хищников, которые едят павлинов. Выгодно часть потомства делать более малоценным,самцов, для основного кормления хищников. Ну, а если уж есть такие особи, то почему бы их гены не попытаться использовать в плавильном котле яйцеклетки.

-

Нет, это ошибка. На самом деле, двойное преимущество в размножении остаётся всё тем же двойным преимуществом при ЛЮБОМ давлении хищников. И вообще при любых неблагоприятных факторах окружающей среды, приводящих к тем или иным потерям в потомстве (если эти неблагоприятные факторы действуют как на половых, так и на бесполых особей равным образом).

P.s. Кстати, конкретно по павлинам - в недавнем исследовании было установлено, что в дикой популяции павлинов (за время наблюдений) от хищников погибло вдвое больше самок, чем самцов. Видимо потому, что самки особенно уязвимы в период насиживания и выращивания птенцов.

-

-

-

Повторяю - нет никакой двойной цены самцов. Стоимость яйца макроорганизма сравнительно мала. Более того, никогда крупные организмы не размножаются с максимально возможной скоростью в силу множества факторов. Для какой-нибудь тли бесполое размножение еще может дать преимущество, но точно не для позвоночных. Сколько яиц в год несут птицы в дикой природе? А сколько курица на птицеферме? Разница на два порядка, так что плюс/минус два раза особой роли не сыграют. Зато появляется мощный механизм перетасовки генов а также фактор отбора по наиболее эффективному социальному поведению, и следовательно по интеллекту.

-

...Повторяю - нет никакой двойной цены самцов...

К сожалению, я тоже вынужден повториться - двойная цена самцов есть.

1. Возьмем аскариду. В день самка аскариды может отложить 200.000 яиц (из википедии). Следовательно, из этих яиц максимально может появиться 100.000 самок, а остальные 100.000 будут самцами, которые сами яйца НЕ производят.

А вот если бы аскарида размножалась партеногенетически, и отложила бы ТЕ ЖЕ САМЫЕ 200.000 яиц, то из них максимально могло бы появиться 200.000 партеногенетических САМОК, КАЖДАЯ из которых была бы, в свою очередь, способна к размножению (без всякого самца).

Т.е. мы видим, что реальная аскарида практически выбрасывает на ветер половину своих яиц, которые она производит каждый день (на создание самцов, которые сами не могут откладывать яйца). Это и есть обсуждаемая "двойная цена самцов".

2. По поводу птиц (и их яиц).

Принято считать, что птица откладывает (за один сезон размножения) примерно столько яиц, сколько она потом сможет выкормить птенцов и "поставить на крыло" (предполагается, что этот оптимальный размер кладки был автоматически отрегулирован естественным отбором в ходе "преимущественного выживания более приспособленных").

Т.е., например, самка павлина откладывает 4 яйца (а не 44) потому, что она может выкормить и вырастить примерно 4 птенца (в течение одного сезона размножения).

Так вот гипотетическая партеногенетическая самка павлина могла бы вырастить (из ТЕХ ЖЕ четырех яиц) - ЧЕТЫРЕ самки (вместо ДВУХ при половом размножении).

Таким образом очевидно, что партеногенетическая самка при одинаковых затратах на размножение, размножается в 2 раза успешней, чем "половая" самка.

P.s. На самом деле, некоторые полевые исследования опровергают вышеозвученную гипотезу "оптимального размера кладки". В реальной природе птицы (по крайней мере, в некоторых проверенных случаях) откладывают гораздо меньше яиц, чем следует из теоретических соображений "биологической целесообразности" и разных там "эгоистичных генов". Но это, как говорится, "уже совсем другая история". Здесь же мы (сейчас) обсуждаем некоторые чисто логические схемы (и проблемы), которые вытекают из постулатов теории естественного отбора (безотносительно к тому, насколько они соответствуют реальности).-

Вам же привели в пример тлю. И сказали, что для позвоночных двойной цены самцов нет. Приведите пример позвоночного, которое откладывает в день 200000 яиц или родить 200000 детенышей.

-

А зачем мне приводить такой пример?

1. На мой взгляд, уже приведённой мной обычной самки павлина - вполне достаточно, чтобы проиллюстрировать "двойную цену самцов".

Да, самка павлина откладывает далеко не 200.000 яиц в день, но зато: 1) эти яйца гораздо крупнее, 2) она их насиживает до вылупления птенцов, 3) заботится о птенцах, пока они не подрастут. Всё это приводит к тому, что у самки павлина доживает до взрослого состояния гораздо бОльшая доля потомства (от общего числа отложенных яиц), чем у самки аскариды.

2. Однако при ЛЮБОМ числе отложенных яиц (неважно, 200.000 или 20) - у партеногенетической самки из этих яиц всё равно выведется в ДВА раза больше самок (каждая из которых может самостоятельно размножаться). Это и есть та самая "двойная цена самцов", о которой и говорит "королева эволюционных проблем" (проблема наличия в природе полового размножения).

3. Если же продолжать настаивать на том, что позвоночные животные МОГУТ вырастить гораздо бОльшее число потомства (в тех условиях, в которых они существуют), но просто НЕ ДЕЛАЮТ этого, то такая постановка вопроса сразу же приводит эволюционную биологию в состояние общего кризиса. Ибо возникает вопрос - куда же подевался "естественный отбор более приспособленных"? (где более приспособленные - это те, кто оставляет БОЛЬШЕ потомства).

4. К сожалению, отрицать само наличие (теоретической) "королевы эволюционных проблем" - это значит, вступать в оппозицию к точке зрения целого ряда видных специалистов в области эволюционной биологии, которые эту проблему, собственно и сформулировали (еще полвека века назад):

http://rogov.zwz.ru/Manuals&Classica/Smith.1981.Evolucija.polovogo.razmnozhenija.pdf

и до сих пор её обсуждают, анализируя разные гипотезы.

5. Поэтому (мне кажется), гораздо плодотворней не отрицать само наличие данной проблемы, а сосредоточиться на обсуждении гипотез, которые были предложены для её объяснения.

-

-

-

Фактически мы имеем, что самки, размножавшиеся половым путём, получили эволюционное преимущество. И если вычисления по какой-то формуле показывают, что половое размножение эволюционно не выгодно — значит, эта формула не верна, в ней есть ошибка (ошибки).

Ну а если кто предположит, что размножающиеся половым путём стали жертвами эволюционного тупика, то им стоит обратить внимание на то, что есть виды позвоночных, которым доступны оба способа размножения, но к бесполому они прибегают лишь в экстремальных ситуациях, да и сами они экстремально малочисленны. А некоторые даже при бесполом размножении рождают самцов, а не самок: http://elementy.ru/news/430421-

...Фактически мы имеем, что самки, размножавшиеся половым путём, получили эволюционное преимущество...

Напротив, в данной работе никаких особых преимуществ полового размножения выявить не удалось. Ни в благоприятных условиях, ни даже в экстремальных.-

: : Фактически мы имеем, что самки, размножавшиеся половым путём, получили эволюционное преимущество

: Напротив, в данной работе никаких особых преимуществ полового размножения выявить не удалось.

А я не про данную работу, а про Ваших павлинов, и вообще позвоночных. :-)-

К сожалению, это всего лишь широко распространенная презумпция, вытекающая из принятой теории естественного отбора:

- Если какой-нибудь признак наблюдается у животных, то ЗНАЧИТ он чем-то выгоден (для этих животных),

Вот это - "значит" - на самом деле, ничем не доказано, а берется просто на веру, как логическое следствие из постулатов теории ЕО.

Если же мы посмотрим непредвзятым взглядом на самку павлина, то очевидно, что для неё - бесполый способ размножения - гораздо более выгоден, чем половой (в рамках концепции биологической утилитарности признаков).

И поэтому если мы хотим оставаться в рамках этой концепции, то нам необходимо искать причины (гипотезы), объясняющие, почему эта самка использует (да еще и в каждом поколении!) столь дорогой способ размножения, когда могла бы использовать в два раза более дешевый способ.-

: - Если какой-нибудь признак наблюдается у животных, то ЗНАЧИТ он чем-то выгоден (для этих животных), Вот это - "значит" - на самом деле, ничем не доказано, а берется просто на веру, как логическое следствие из постулатов теории ЕО.

Не обязательно выгоден. Может быть, что просто так получилось. Иметь заменяемые зубы, как у акулы (и щуки, кажется), было бы выгодно и приматам, но не сложилось.

: Если же мы посмотрим непредвзятым взглядом на самку павлина, то очевидно, что для неё - бесполый способ размножения - гораздо более выгоден, чем половой (в рамках концепции биологической утилитарности признаков).

Кому очевидно, Вам? Вы прочитали ссылки в конце статьи? Ничего не поняли? Может, ST-WMC потренировать, чтобы влезало большее количество факторов для оперирования?-

...Не обязательно выгоден. Может быть, что просто так получилось...

Да-да. Вот именно за это я и обожаю теорию естественного отбора :)

Когда совсем уже ничего не получается (т.е. никак не получается объяснить наблюдаемое явление биологически целесообразно) - тогда "из рукава" вытаскивается самое убойное "объяснение":

- Просто так вышло, что так получилось...

Это вообще убойное "объяснение", к которому больше нечего добавить. Что и говорить, чудесная научная теория, делающая такие замечательные (и самое главное) нетривиальные прогнозы. К сожалению, весьма напоминает гадание на кофейной гуще, но это ничего.

P.s. Всё же Вы сами (для себя) определитесь с Вашей точкой зрения. А то вошли Вы (в обсуждение) с того, что:

1. Если позвоночные используют половое размножение, ЗНАЧИТ это для чего-нибудь нужно.

2. "Эволюционного тупика" тут нет - позвоночные (во всяком случае, значительная часть их видов) вполне могли бы перейти на партеногенез (если бы это было нужно)...

А теперь Вы вдруг стали говорить, что "могло просто не сложиться"...

(от себя добавлю еще такую фразу - а еще половое размножение просто могло бы не возникать (раз оно дороже), но ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что оно возникло, и затем (ПРОСТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ) чрезвычайно распространилось в природе...) -

...Кому очевидно, Вам? Вы прочитали ссылки в конце статьи? Ничего не поняли?..

Уважаемый Olexa. Мне кажется, Вам следует немного внимательней читать посты собеседников.

Еще раз. Выше я как раз и обсуждал именно возможные ГИПОТЕЗЫ в свете результатов последнего исследования. Вы, насколько я понял, напираете (в качестве объяснения) на группу экологических гипотез (в частности, на гипотезу "красной королевы"). Так вот в первом своём посте я как раз и комментировал именно группу экологических гипотез.

А именно, опыты на дрожжах показали, что популяция с чисто бесполым размножением справляется с экологическими проблемами практически так же хорошо, как и популяция с периодическим половым размножением.

Следовательно, группа экологических гипотез в ДАННОМ исследовании НЕ подтвердилась. Не подтвердилась и группа мутационных гипотез.

По поводу позвоночных. К сожалению, не могу сейчас писать пространный пост. Вот ссылка:

http://www.vuit.ru/faculties/Ecological/koroleva.pdf

Здесь идет обсуждение данного вопроса. Обсуждаются наиболее популярные гипотезы, в том числе, и гипотеза "красной королевы". В связи с этой гипотезой отмечается факт наличия у позвоночных идеальной системы иммунитета, которая по сути является аналогом "гипер-коньюгации" (по генам устойчивости к паразитам). Ставится вопрос, почему у позвоночных не наблюдается явления гетерогонии (см. таблицу) и т.п.

-

-

-

-

-

-

...если вычисления по какой-то формуле показывают, что половое размножение эволюционно не выгодно — значит, эта формула не верна, в ней есть ошибка (ошибки)...

Тогда скажите, в чём эта ошибка заключается?

Вот, собственно, нужная сравнительная схема:

http://elementy.ru/images/news/two-fold_cost_of_sex_600.jpg

Укажите, где ошибка.-

: Тогда скажите, в чём эта ошибка заключается?

А зачем это мне? Я вижу теорию (форумулу), не соответствующую действительности, и это не моя теория — мне незачем искать в ней ошибку. ;-) Кто её придумал, пусть у того голова и болит, в каком месте он ошибся в данном случае, чтобы не ошибаться в подобных случаях в будущем (а то мало ли какие могут быть последствия ошибок).

Но в порядке общедружественного общения могу предложить пару ссылочек для ознакомления:

http://elementy.ru/news/431626 (прям Ваш вопрос рассматривается, на рыбках и нематодах, и эта ссылка была в списке ссылкок в конце статьи, которую мы обсуждаем)

http://elementy.ru/news/431807 (да-да, перечитайте, что ли ;-) )

Если коротко, то, насколько я понимаю, Ваша модель в первую очередь не учитывает, что более высокая динамика мутаций, обеспечиваемая половым размножением, позволяет лучше противостоять паразитам (среди которых наибольшего репродуктивного успеха тоже достигают наиболее приспособленные, и наиболее быстро приспосабливающиеся) и изменениям общих условий окружающей среды. То есть, Ваша модель хороша только для идеального случая, когда некому/нечему противостоять, и нет особой надобности мутировать.

Более простыми словами: самка, страдающая от каких-то паразитов (которые могут пользоваться горизонтальным переносом генов или половым размножением, в общем, мутируют быстрее) не может особо надеяться на то, что её дочери будут противостоять этим паразитам успешнее. Зато если она родит самца, то он, может, хоть половину её генома передаст потомкам с другой самкой, которая, возможно, более устойчива к этим паразитам. Иначе, если она будет рождать только самок, их ждёт вымирание (тупик). Такая вот инвестиция, страховка, если хотите.-

...Я вижу теорию (формулу), не соответствующую действительности...

Вот это я не очень понял. Почему данная формула (о двойной скорости размножения в бесполых популяциях) НЕ соответствует действительности?

Насколько мне известно, в природе всё обстоит как раз по обсуждаемой "формуле" - бесполая популяция наращивает численность гораздо быстрее, чем половая.

Или у Вас имеются какие-то другие (конкретные) данные?

-

-

-

-

...Ну а если кто предположит, что размножающиеся половым путём стали жертвами эволюционного тупика, то им стоит обратить внимание на то, что есть виды позвоночных, которым доступны оба способа размножения...

Да, в этом и заключается проблема.

Очевидно (из реальных примеров в природе), что никаких особых эволюционных трудностей для перехода к партеногенетическому размножению у позвоночных не существует. Тем не менее, такой способ размножения используется экстремально низким числом видов позвоночных. Несмотря на его двойную выгоду.

...но к бесполому они прибегают лишь в экстремальных ситуациях, да и сами они экстремально малочисленны...

Не обязательно в экстремальных ситуациях. Да, таких видов среди позвоночных мало. Но среди этих видов есть такие, которые используют партеногенез в качестве "общепринятого" способа размножения (а не эстремального).

Вот, кстати, соответствующая ссылка (взятая из Вашей же ссылки):

http://www.sevin.ru/fundecology/news/n8_10_04.html

и соответствующая цитата, которая хорошо иллюстрирует те дополнительные (помимо двойной дешевизны) выгоды партеногенетического размножения, о которых я уже упоминал выше:

"...Партеногенетическое размножение способствует не только высоким темпам размножения, но и "душевному равновесию" ящериц. В то время как в популяциях двуполых видов наблюдаются необычайная суета и оживление, вызванные дерущимися друг с другом и преследующими самок самцами, партеногенетические самки мирно греются на солнышке бок о бок..."-

Возможно, у этих ящериц нет потребности быстро мутировать — условия не меняются, паразиты не достают.

Наверное, это таки экстремальная ситуация, когда какой-то вид ну совсем не интересует никаких паразитов. :-)-

Вот это уже хорошее слово - "НАВЕРНОЕ" :)

Это именно то, о чём я уже говорил выше - не стоит пытаться отвергать само наличие "проблемы полового размножения". Вместо этого, лучше сосредоточиться на гипотезах, которые пытаются её объяснить.

В первом посте (здесь) я как раз и комментировал результаты обсуждаемого исследования (по дрожжам) в рамках ожиданий разных (предложенных) гипотез. (и только потом обсуждение "съехало" на то, актуальна ли вообще "двойная цена самцов" для разных организмов).

-

-

-

-

-

-

Тут все дело в том, что в обществе гермафродитов самая выгодная роль - роль самца. Отец тратит меньше сил и времени на потомство, чем мать. Поэтому если вдруг с сообществе гермафродитов появится особь, неспособная к материнству, она тут же получит огромное примущество: за то время, пока другие станут матерями сотням, эта особь станет отцом тысячам (не надо тратиться ни на образование яйцеклеток, ни на вынашивание/высиживание, ни на выращивание...) И если мутация - наследственная, в скором времени популяция станет двуполой (самцы+гермафродиты).

Собственно, поэтому гермафродиты распространены только у тех животных, которые или мало усилий тратят на высиживание и воспитание потомства, или сами настолько малы, что производство спермы для них так же затратно как производство яйцеклеток. И то, у некоторых гермафродитных видов бывают прямо таки драки за право быть самцом

См. про некоторые такие случаи здесь:

http://elementy.ru/lib/431503

Последние новости

Рис. 1. Жизненный цикл дрожжей Saccharomyces cerevisae. Изображение с сайта upload.wikimedia.org