Полные митохондриальные геномы вымерших животных теперь можно извлекать из волос

Новые методы секвенирования («прочтения») ДНК позволили международной группе исследователей восстановить полные митохондриальные геномы 10 мамонтов на основе фрагментов ДНК, выделенных из стержней волос. Исследование показало, что митохондриальная ДНК сохраняется в древних волосах даже лучше, чем в костях. Это открывает новые возможности для молекулярно-генетического изучения вымерших млекопитающих.

Несмотря на большой интерес к изучению древней ДНК, до сих пор ученым удалось прочесть только шесть полных митохондриальных геномов ископаемых животных — 4 генома гигантских нелетающих птиц и 2 генома мамонтов (см. Полностью расшифрован митохондриальный геном мамонта, «Элементы», 07.02.2006). В большинстве случаев дело ограничивается короткими фрагментами ДНК, которые извлекают из костей или из сохранившихся в вечной мерзлоте мягких тканей.

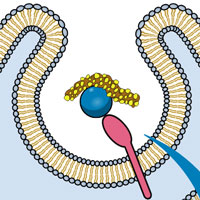

ДНК современных людей и зверей для генетических анализов часто берут из корней волос, где много живых клеток с высоким содержанием ДНК. Что касается стержней волос, то они традиционно считались малоперспективным источником ДНК. Стержни волос состоят из мертвых кератинизированных (ороговевших) клеток с незначительным содержанием генетического материала. Старые методы выделения, амплификации (размножения) и секвенирования (определения последовательности нуклеотидов) не позволяли работать с такими ничтожными количествами ДНК.

Однако стремительное развитие технологий сегодня сделало возможным то, что казалось немыслимым еще 3 года назад. Большая международная группа ученых (в состав которой входят 6 российских исследователей) сообщила об успешном прочтении десяти полных митохондриальных геномов на основе фрагментов ДНК, извлеченных из шерсти сибирских мамонтов. Это стало возможным благодаря новой технологии секвенирования, получившей название «sequencing-by-synthesis» (секвенирование при помощи синтеза). Статья с описанием этой методики была опубликована в журнале Nature в сентябре 2005 года.

Авторы использовали разное количество волос для каждого из 10 мамонтов — сколько смогли раздобыть (от 0,2 г до 5,2 г). Использовались только стержни; если где-то сохранились корни волос, они удалялись. Во всех 10 случаях извлеченного количества митохондриальной ДНК вполне хватило для полной и достаточно точной реконструкции митохондриального генома. Средняя длина фрагментов мтДНК, сохранившихся в волосах, колеблется от 60 до 128 пар оснований (примерно как и в костях).

Авторы отмечают, что волосы во многих отношениях оказались лучшим материалом для исследования древней митохондриальной ДНК, чем кости.

Во-первых, как выяснилось, ДНК в стержнях волос медленнее подвергается «посмертному мутированию». По-видимому, мертвые кератинизированные клетки защищают сохранившуюся в толще волоса ДНК от разнообразных повреждающих воздействий, в том числе от воды, которая способствует превращению (гидролизу) цитозинов (Ц) в тимины (Т).

Во-вторых, в стержнях волос оказалась резко повышена доля мтДНК по отношению к ядерной ДНК, что сильно облегчает работу по прочтению именно митохондриальных геномов.

В-третьих, мтДНК из стержней волос оказалась несравненно меньше загрязнена чужеродным генетическим материалом — бактериальным, человеческим и т. д. (а эти загрязнения — главная головная боль всех специалистов по изучению древней ДНК).

Наконец, в-четвертых, волосы обычно представляют меньшую ценность, чем кости, и их не так жалко тратить на генетические анализы.

Изученные волосы пролежали в вечной мерзлоте от 17 до 50 тысяч лет, но это не так страшно для сохранности ДНК, как те годы, которые эти волосы провели потом в музеях при комнатной температуре. Один из самых удивительных результатов данного исследования состоит в том, что мтДНК сохранилась даже в волосах знаменитого «мамонта Адамса» — первого мамонта, исследованного учеными. Этот прекрасно сохранившийся мамонт был найден в 1799 году охотником-эвенком. В 1806 году мамонт был извлечен из вечной мерзлоты русским ботаником Михаилом Адамсом. Изучение этого мамонта дало первые бесспорные доказательства того, что биологические виды могут вымирать. Скелет мамонта Адамса сегодня хранится в Санкт-Петербургском зоологическом музее.

То, что в шерсти мамонта Адамса после 200 лет хранения при комнатной температуре все-таки сохранилась мтДНК в количестве, достаточном для реконструкции полного митохондриального генома, открывает перед исследователями небывалые перспективы. Авторы отмечают, что теперь появилась реальная возможность применить всю мощь методов генетического анализа к коллекциям Чарльза Дарвина, Александра Гумбольдта и Карла Линнея. Можно надеяться, что вскоре удастся прочесть митохондриальные геномы многих недавно вымерших животных, чучела которых сохранились в музеях.

Источник: M. Thomas P. Gilbert et al. Whole-Genome Shotgun Sequencing of Mitochondria from Ancient Hair Shafts // Science. 2007. V. 317. P. 1927–1930.

Об изучении ДНК вымерших организмов см. также:

1) Полностью расшифрован митохондриальный геном мамонта, «Элементы», 07.02.2006.

2) Полный геном неандертальца будет прочтен через два года, «Элементы», 20.11.2006.

Последние новости