Рост потребления водки — главная причина демографического кризиса в России

Российские социологи на основе анализа огромного массива данных пришли к выводу, что главная причина резкого сокращения численности населения в России начиная с 1990-х годов — беспрецедентно высокий уровень потребления крепких спиртных напитков. В послеперестроечное время доступность водки (экономическая, измеряемая как отношение средней зарплаты к цене бутылки, и физическая, определяющаяся количеством торговых точек, круглосуточной торговлей и др.) выросла в несколько раз, что привело к катастрофическому росту «алкогольной» смертности. Главными жертвами чрезмерно либеральной алкогольной политики стали мужчины трудоспособного возраста, а также лица, не имеющие высшего образования. Алкогольная сверхсмертность среди мужчин — важная косвенная причина снижения рождаемости.

В начале 1990-х годов в России резко снизилась рождаемость и увеличилась смертность. В результате началось быстрое сокращение численности населения (депопуляция). Масштабы кризиса настолько велики, что многие социологи говорят о «демографической катастрофе». Ученые предложили целый ряд объяснений этого трагического явления: ухудшение экологической ситуации, кризис медицины, падение уровня жизни, неудовлетворенность жизнью и духовное неблагополучие, рост потребления алкоголя и наркотиков.

Чтобы количественно оценить степень влияния каждого из названных факторов на снижение численности населения, необходимо было провести всесторонний статистический анализ огромных массивов данных, причем не только по России, но и по другим странам мира. Результаты такого анализа приведены в только что вышедшей монографии ведущих российских социологов Дарьи Халтуриной и Андрея Коротаева (Центр цивилизационных и региональных исследований РАН, РГГУ, Кафедра организации социальных систем и антикризисного управления Российской академии государственной службы).

По мнению авторов, катастрофический характер российского демографического кризиса обусловлен в первую очередь небывалым уровнем смертности (15–16 смертей на 1000 человек в год). По этому показателю с Россией могут сравниться только беднейшие африканские страны, в которых бушует эпидемия ВИЧ. Уровень рождаемости в России на «общемировом» фоне выглядит не столь вопиюще: он почти такой же, как в среднем по странам Евросоюза (около 10,5 рождений на 1000 человек в год).

Авторы скрупулезно рассматривают один за другим все возможные факторы роста смертности.

Экологический фактор явно не может объяснить рост смертности, поскольку экологическая ситуация в послеперестроечное время в целом не ухудшалась, а улучшалась (в связи со спадом промышленного производства и снижением химизации сельского хозяйства).

Экономический кризис также оказывается недостаточным для объяснения катастрофического роста смертности. Из множества доказательств, приводимых авторами, упомянем результаты «кросс-культурного» анализа по странам СНГ и отдельным регионам России. Как выяснилось, после распада СССР смертность наиболее резко выросла вовсе не в тех странах и регионах, где экономический кризис был самым тяжелым (Грузия, Армения), и не в самых бедных регионах (таких как Дагестан или Ингушетия). Смертность подскочила как раз в наиболее благополучных регионах России и в тех странах СНГ, где экономический спад был сравнительно невелик (Россия, Украина, Белоруссия, Эстония). Смертность резко выросла там и только там, где наблюдался рост потребления крепких спиртных напитков.

Влияние уровня благосостояния на смертность и продолжительность жизни имеет нелинейный характер. При росте ВВП в диапазоне от минимальных значений до 3000 долларов США на душу населения в год наблюдается резкий рост продолжительности жизни. Это соответствует так называемому «первому эпидемиологическому переходу» — люди перестают умирать от банального голода, отсутствия элементарной санитарии и медицинского обслуживания.

При росте ВВП от 11000 до 40000 долларов на человека также наблюдается рост продолжительности жизни, но более медленный. Это — так называемый «второй эпидемиологический переход», связанный с внедрением дорогостоящего современного медицинского оборудования, радикальным улучшением качества питания и т. п. На этом этапе каждый дополнительный год человеческой жизни обходится в десятки раз дороже, чем во время первого эпидемиологического перехода.

Однако в интервале ВВП от 3000 до 11000 долларов на человека в год положительная корреляция между ВВП и продолжительностью жизни практически исчезает. А кое-где прослеживается даже слабая отрицательная корреляция. Первый эпидемиологический переход в этих странах уже пройден, а второй еще не начался. Именно в это «окно» и попадает послеперестроечная Россия и другие страны СНГ.

Неудовлетворенность жизнью и духовное неблагополучие тоже, как выяснилось, не могут объяснить феномен российской сверхсмертности. Удовлетворенность жизнью у россиян растет параллельно со смертностью. В других странах, где люди испытывают гораздо большую неудовлетворенность, смертность гораздо ниже.

Самым главным фактором роста смертности в России (а также на Украине, в Белоруссии, Эстонии и некоторых других странах Восточной Европы) оказался высокий уровень потребления крепких спиртных напитков. Динамика смертности не только в России, но и в других странах хорошо коррелирует с общим уровнем потребления алкоголя на душу населения. Но если исключить из рассмотрения слабые алкогольные напитки (пиво, вино), корреляция становится просто убийственной — и в прямом, и в переносном смысле.

Один из неожиданных результатов исследования состоит в том, что всенародно осмеянная «горбачевская» антиалкогольная кампания, оказывается, спасла более миллиона жизней!

Алкоголь — важнейший фактор смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Специальные исследования показали, что в крови умерших с «сердечно-сосудистым» официальным диагнозом весьма часто обнаруживается смертельно опасная концентрация алкоголя. Например, среди мужчин — жителей Ижевска, умерших от болезней системы кровообращения в 1998–1999 годах в возрасте 20-55 лет, повышенная концентрация алкоголя в крови обнаружена у 47%. Та же картина наблюдается и по ряду других заболеваний.

Более половины российских убийц нетрезвы в момент убийства. В нетрезвом виде погибают около 60% самоубийц, значительная часть которых не совершила бы роковой шаг, если бы не состояние опьянения. В 2004 году 295 379 россиян были осуждены за преступления, совершенные в нетрезвом виде (37,2% от всех преступлений). Пребывание в местах заключения — важный фактор снижения ожидаемой продолжительности жизни и рождаемости.

В отличие от других промышленно развитых стран, где смертность выше в зимний период в связи с неблагоприятными погодными условиями, в России смертность выше летом, в период отпусков. Значительные пики смертности приходятся на выходные дни. Наибольшему риску подвергаются не те, кто пьет постоянно и понемногу, а те, кто пьет редко, но «основательно».

К числу косвенных признаков, указывающих на алкогольную природу российской сверхсмертности, относится рекордная разница в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами (которые в среднем пьют гораздо меньше), а также тот факт, что наибольший рост смертности в России отмечается среди мужчин трудоспособного возраста — это самая обеспеченная, но и самая пьющая часть населения.

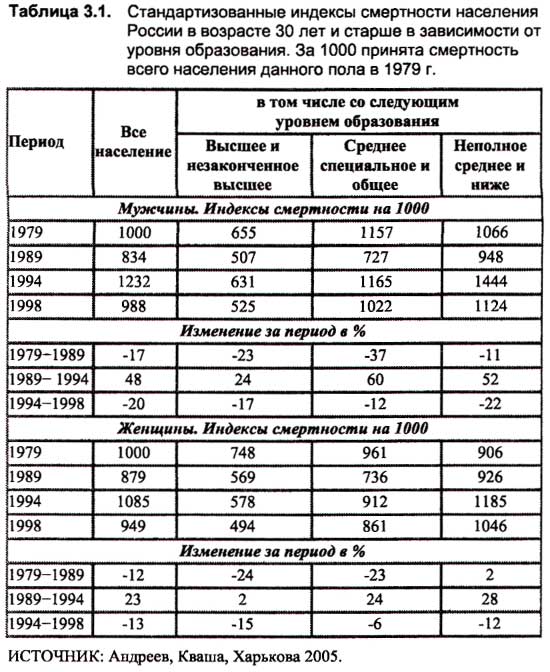

Как выяснилось, уровень смертности в России чрезвычайно сильно зависит от уровня образования. По сути дела, российское население делится на две четкие группы, контрастно различающиеся по продолжительности жизни. У лиц с высшим образованием продолжительность жизни вполне достойная — она соответствует среднему уровню, характерному для стран с таким, как в России, ВВП на душу населения. У лиц со средним, средним специальным и неполным средним образованием уровень смертности настолько высок, что впору говорить о гуманитарной катастрофе.

Второй по значимости причиной роста смертности оказалось потребление «тяжелых» наркотиков — опиатов и амфетаминов. Хотя по общему потреблению наркотиков Россия, слава богу, уступает странам Запада, однако по самым опасным видам наркотиков она «впереди планеты всей». Средний возраст смерти наркомана, принимающего опиаты, — около 26 лет. Наркомания в настоящее время уносит жизни порядка 5% российской молодежи.

Что же касается факторов снижения рождаемости, то авторы получили убедительные данные, показывающие, что и здесь решающую роль играет алкоголизация. Она действует в данном случае не напрямую, а опосредованно, через сверхсмертность мужчин трудоспособного возраста. Женщины, утратившие мужей или имеющие таких мужей, на чью поддержку и помощь трудно рассчитывать, не решаются заводить второго, третьего, а иногда и первого ребенка. Напомню, всё это не домыслы, а надежные статистические данные.

Меры, предлагаемые авторами для выхода из кризиса, также основаны на масштабном кросс-культурном анализе. Они учитывают опыт стран Северной Европы, которые в свое время прошли через алкогольно-демографический кризис, аналогичный российскому. Меры эти крайне просты и даже, можно сказать, примитивны, но действенны. Они детально обоснованы в книге, и мне искренне жаль, что нельзя в краткой заметке привести соответствующую аргументацию.

Нужно всего-навсего поднять раза в три цену крепких (только крепких!) спиртных напитков, уменьшить в несколько раз число точек, торгующих ими, и прекратить торговлю в ночное время и выходные дни. Это приведет к некоторому росту самогоноварения, но суммарный эффект будет тем не менее резко положительным. Расчеты показывают, что одного этого будет достаточно, чтобы смертность в России снизилась на несколько сот тысяч человек в год и стала равной или почти равной рождаемости. Сокращение численности населения, таким образом, будет приостановлено.

Похоже, главный вопрос, стоящий сегодня перед российским обществом, это не «кто виноват», и даже не «что делать». Что делать, уже понятно. Вопрос в том, что нам дороже — водка или жизнь.

Источник: Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев. Русский крест. Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. М.: URSS, 2006.

См. также выдержки из книги на сайте Polit.ru.

-

"Нужно всего-навсего поднять раза в три цену крепких (только крепких!) спиртных напитков... Это приведет к некоторому росту самогоноварения..."

Не только самогоноварения. Это приведет к масштабному насыщению рынка "паленой" и просто плохой, некачественной водкой, продающейся "из под полы" и по минимально доступной цене. Население начнет пить всякую гадость. В результате, будут люди травиться - причем даже те, которые на сегодня не входят в "алкогольную группу риска" - например, студенты, да и просто люди с невысоким доходом. Ну, кто сможет себе позволить платить 300-400 р. за бутылку обычной водки? Вы только представьте что начнется. Поднять цену в 3 раза - абсолютно безответственное и неправильное предложение. Давайте поднимем цену конфет в 3 раза - у людей будут крепче зубы. Нелепо, правда? Вот и здесь также. У нас народ любит водку, с этим надо считаться. Нет ничего плохого, если человек выпивает по 100-150 гр. в пятницу вечером и в субботу. "Алкоголь в малых дозах безвреден в любых количествах" (с) Бороться надо не с водкой, а с пьянством - ужесточать соответствующие меры, вести антиалкогольную пропаганду. С чем действительно надо разобраться, так это с наркотиками! А водку оставьте, пожалуйста, в покое. У людей в нашей стране и так немного радостей. -

Боюсь не пришлось бы Вам плохо за данную заметку. Все Вы знаете, что на Рамблере обсуждение "нехороших" новостей в интернете давно прикрыли. В заказном исследовании "социологов" явно следствие выдается за причину. Демографическая же причина - в давно не скрываемом геноциде всего населеления нашим правительством, сидящим на трубе, для

обслуживания которой много не надо. Доказательства на каждом шагу. -

Однако, можно заметить, что пянство -- тоже не мировая константа. Пьянство тоже чем-то обусловлено.

На мой взгляд, алкоголь -- это, прежде всего, психотерапевтическое средство. Поэтому, повышенная потребность в алкоголе, как мне кажется, это следствие повышенной потребности в психотерапии.

Скорее всего, решать эту проблему надо не запретами, а (1) созданием замещающих средств психотерапии (например, обычных врачей-психотерапевтов) и (2) изменением жизни так, чтобы средств требовалось меньше.

-

В книге анализируется конкретный опыт стран Северной Европы, в которых были аналогичные кризисы. Показано, что даже очень сильные меры, направленные только на сильно пьющую часть населения, гораздо менее эффективны, чем пусть даже слабые меры, направленные на общее снижение потребления алкоголя в виде крепких напитков. Это явление в мировой литературе даже получило специальное название "парадокс профилактики", кажется. А "изменить жизнь так, чтобы средств (психотерапевтических) требовалось меньше" - это задачка куда сложнее и дороже, чем запретить торговлю водкой в ночное время.

Конечно, в книге не идет речь о том, что в результате предлагаемых мер люди станут здоровы, счастливы и богаты. Они просто останутся живы, эти 500-700 тысяч человек в год, вот и все. Не допьются до инфаркта, убийства или замерзания насмерть в сугробе. А уж чем они будут на трезвую голову заниматься, куда выплеснется их агрессивность и неудовлетворенность (если они перестанут ее выплескивать по пьяни на самих себя, членов семьи или случайных встречных) - это уже другой вопрос.-

> А "изменить жизнь так, чтобы средств (психотерапевтических) требовалось меньше" - это задачка куда сложнее и дороже, чем запретить торговлю водкой в ночное время.

Я с этим согласен.

Но демократическая схема вообще всегда дороже тоталитарной. Например, профессиональная армия дороже обязательной, построить МГУ силами зеков дешевле, чем построить его при помощи свободно-нанимаемых сотрудников и так далее.

Водку можно запрещать, но сам факт потребности в ней должен свидетельствовать о каких-то серьёзных социопсихологических нарушениях в обществе.

Кстати, ведь с другого плеча, со стороны рождаемости, тоже можно поступить подобным образом: запретить продажу противозачаточных средств. Тогда и рождаемость повысится.

Я где-то читал, что среди западных стран США единственная страна, где рождаемость больше 2. Как так получается? Может быть, изучить, в чём тут дело?-

"Я где-то читал, что среди западных стран США единственная страна, где рождаемость больше 2. Как так получается?"

В значительной мере, вероятно, за счет небелой части населения: афро-американцы, латиноамерикаские мигранты... Если чисто по белым семьям смотреть, то там больше 2 детей на семью - тоже достаточно редко встречается.

-

-

Вообще удельная смертность, рассчитанная для всего населения, - крайне неудачный показатель. В странах с разной возрастной структурой одна и та же его величина может свидетельствовать как о вполне благополучном состоянии здравоохранения (если велика доля стариков), так и о неудовлетворительном (если доля стариков мала, а преобладают дети и молодежь). Гораздо более информативный показатель - это средняя ожидаемая продолжительность жизни. Поясним хотя бы пальцах, что он означает. Для того, чтобы его рассчитать (мы со студентами второго отделения биофака делаем это в рамках учебного курса "Общая экология"), необходимо для конкретной страны(или региона)и конкретного года собрать сведения об удельной смертности во всех возрастных классах. Иными словами, надо определить повозрастную смертность, смертность на душу населения (или на тысячу человек)во всех возрастных группах - от тех, кому еще и года не исполнилось, до тех, кто успешно перевалил за девяносто, и даже за сто. Очевидно, что для этого требуется знать не только число умерших того или иного возраста, но и общую численность людей данного возрастного класса! Определив повозрастную смертность (лучше, чтобы возрастные классы были по году, хуже, если они охватывают промежутки по пять лет), можно построить некоторую обобщенную кривую выживания (lx - кривую, как называют ее экологи, или "кривую дожития", как очень верно именуют ее демографы). Для этого мысленно берем тысячу новорожденных, высчитываем, сколько их осталось через год, а дальше, зная смертность на 1000 человек для каждого возрастного класса, решаем задачи на пропорции и строим кривую. Обратите внимание, что кривая получается невозрастающая: она может только убывать или в лучшем случае оставаться на том же уровне (нулевая смертность). Рождаемость, появление новых особей никак не учитываются. Вот из этой кривой и можно для любого возраста рассчитать дальнейшую ожидаемую продолжительность жизни. А если она рассчитана для новорожденных, то это и будет средняя ожидаемая продолжительность жизни в стране (регионе) для данного года.

Смысл показателя следующий: если вероятности отправиться в мир иной в том или ином возрасте будут в течение длительного времени (близкого к максимальной продолжительности жизни) сохраняться в точности такими же как она были в изучаемом году, то наиболее вероятная продолжительность жизни будет такой-то. Из этого не следует, что родившиеся в год с очень низкой продолжительностью жизни (печальный минимум в России был в 1994 году - 55 лет для мужчин, и 71 год для женщин), обречены именно на такую продолжительность. Они были бы обречены, если кривая выживания сохранялась бы неизменной. К счастью, она меняется в несколько лучшую сторону.

Именно по средней ожидаемой продолжительности жизни можно судить об уровне жизни в стране, о качестве ее медицины и здравоохранения. В России этот показатель крайне низкий, хотя в годы горбачевской антиалкогольной компании продолжительность жизни действительно значимо подросла (достигнув 64.9 лет для мужчин и 74.5 для женщин). В этом авторы реферируемой А.Марковым книги абсолютны правы. Так что, Михаилу Сергеевичу следует поклониться в ножки, без всякой иронии по этому поводу. По окончании антиалкогольной компании средняя ожидаемая продолжительность жизни стала стремительно падать. Абсолютный минимум был достигнут в 1994 году. Потом, слава Богу, стало несколько лучше, но "горбачевский" максимум до сих пор не достигнут. (Цифры взяты мною из очень хорошей статьи Б.Б. Прохорова "Общественное здоровье России за 100 лет (1897-1997" (http://www.rus-stat.ru/index.php?vid=1&year=2000&id

Эти комментарии не отменяют справедливости главного печального вывода книги: алкоголизм - основная причина чрезвычайно высокой смертности и соответственно позорно малой средней продолжительности жизни в нашей стране.

Алексей Гиляров

-

"Вообще удельная смертность, рассчитанная для всего населения, - крайне неудачный показатель. В странах с разной возрастной структурой одна и та же его величина может свидетельствовать как о вполне благополучном состоянии здравоохранения (если велика доля стариков), так и о неудовлетворительном (если доля стариков мала, а преобладают дети и молодежь). Гораздо более информативный показатель - это средняя ожидаемая продолжительность жизни. "

Спасибо за комментарий. Надо сказать, что Халтурина и Коротаев очень активно используют этот показатель. И возрастную структуру населения анализируют, и все остальное - в книге огромное количество таблиц и графиков. Просто мне нужно было выбрать для популярного пересказа такие показатели, смысл которых для неподготовленного читателя наиболее очевиден.

http://www.expert.ru/economy/2006/05/migracionnaya_lovushka/

Текущий учет искажает и статистику смертности. Дело в том, что в эту статистику попадают все умершие в границах России. Но если количество одних лишь нелегалов и только из СНГ, более или менее постоянно находящихся на ее территории, достигает 15 млн, а на ограниченный срок (сезонные работы, лечение, личные дела и т. п.) к нам постоянно въезжают дополнительные миллионы людей, то какая-то доля этой человеческой громады (условно 20 млн человек единовременно, две современных Югославии), увы, неизбежно заканчивает здесь свою жизнь, пополняя статистику российской смертности.

В акте о смерти предусмотрена графа «место жительства», но в дальнейшей схеме регистрации умерших и обработке данных эта информация не кодируется и не принимается во внимание, что перекашивает все показатели российской демографии, порождая несмолкающие разговоры о «сверхсмертности» россиян. Три года назад группа московских ученых проделала эксперимент («Известия», 15.5.2003), отделив, на примере Москвы, умерших нерезидентов от резидентов. Полученные данные потрясают. Среди молодых людей (15─34 лет) доля нерезидентов, умерших в Москве и учтенных в официальной статистике российской смертности, составила в 2001 году 29,5% для мужчин и 27,2% для женщин. Среди лиц зрелого возраста она составила 13,1% для мужчин и 7,2% для женщин. Выяснилось, что возникающая систематическая ошибка сильнее всего снижала так называемую ожидаемую продолжительность жизни российского населения, а ведь именно этот показатель порождает самые громкие политические спекуляции. В 2001 году он равнялся в действительности 64,7 года у мужчин и 75 годам у женщин, то есть был выше, чем в якобы благополучном советском 1971 году.

Про эксперимент тут же забыли, система учета смертности в России остается прежней. Сколько лишних смертей записала на свой счет Россия за последние 15 лет? Два миллиона? Три? Больше? Возможно, та ошибка в два миллиона, которую признал Росстат в связи с подведением итогов переписи 2002 года, набежала благодаря этому фактору.

-

Уверен, что основной вывод не изменится, если и будут уточнены некоторые цифры, касающиеся мигрантов. Средняя ожидаемая продолжительность жизни по-моему не используется особенно для спекуляций, поскольку многие просто не понимают, что это за показатель и как он высчитывается. Поэтому я попытался на пальцах объяснить в чем его суть, но не уверен, что удалось.

Алексей Гиляров

Ну а если свет, газ, радио, телевидение и прочее вырубить... то вообще будет круто, рождаемость попрёт как на дрожжах.

Новости: Социология