Джони Гамов — врио замдиректора ИТЕФа / ФИАНа

Геннадий Горелик

«Троицкий вариант» №19(438), 23 сентября 2025 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Физический институт АН СССР (ФИАН) был создан, согласно «Википедии» и другим авторитетным источникам, 28 апреля 1934 года; его директором был назначен академик Сергей Иванович Вавилов (1891–1951). А за полгода до того член-корреспондент АН СССР Георгий Антонович Гамов (1904–1968), он же George Gamow, и он же — для друзей — Джони, покинул родину в поисках лучшей доли. В Архиве Академии наук сохранились свидетельства глубинной связи указанных двух фактов. Однако прежде, чем предоставить слово 90-летним архивным документам, вкратце обрисую обстоятельства времени и места.

Из Европы — в крепкие объятья родины

Гамов заканчивает статью на вершине горы в Швейцарии, чтобы указать это место в конце статьи. 1930 год

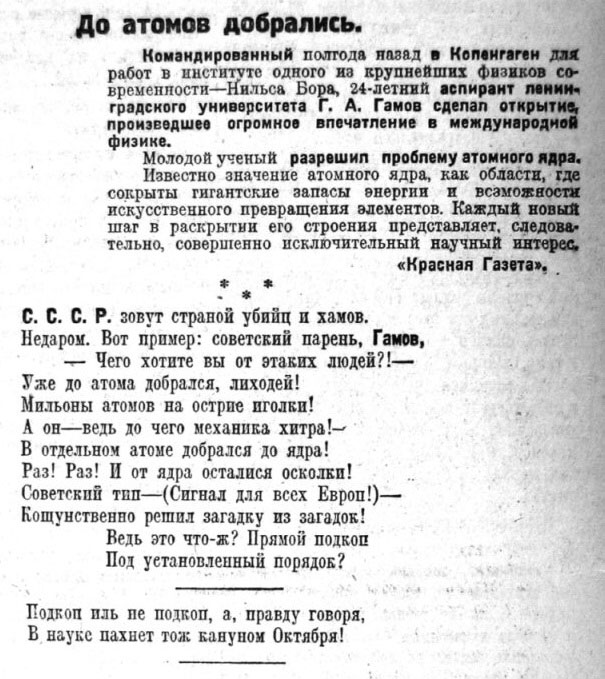

Осенью 1931 года Гамов, после трехлетнего пребывания в столицах квантовой физики, вернулся в Ленинград. Мировую известность ему принесла в 1928 году его теория альфа-распада: по существу, первая работа в теоретической ядерной физике. А к славе отечественной приложил руку пролетарский поэт Демьян Бедный, устами возмущенного буржуя изложивший эту работу в главной советской газете «Правда»:

СССР зовут страной убийц и хамов.

Недаром. Вот пример: советский парень Гамов.

Чего хотите вы от этаких людей?!

Уже до атомов добрался, лиходей! ...

Так автор негодовал от имени буржуя. А от своего имени революционно подытожил: «В науке пахнет тож кануном Октября».

С этого стихотворения в газете «Правда» в ноябре 1928 года началась всесоюзная слава Гамова

В Ленинграде, тогда еще научной столице страны, было несколько крупных физических институтов: Физико-технический, Оптический и Радиевый. Руководили ими академики А. Ф. Иоффе, Д. С. Рождественский и В. И. Вернадский. Кроме того, в составе Академии наук был еще совсем небольшой Физико-математический институт, директором которого был академик А. Н. Крылов.

Нехватка научных кадров и их небольшие оклады объясняют, почему Гамов числился во всех этих институтах. Такое совместительство не мешало Гамову вместе с друзьями-теоретиками Львом Ландау и Матвеем Бронштейном вести и весьма общественный (а по мнению некоторых — антиобщественный) образ жизни. Неуемная «организационно-творческая» энергия не давала забыть их студенческие прозвища — Джони, Дау и Аббат — и побуждала придумывать новые: Drei Spitzbuben (Три сорванца) и Хамов, Хам и Хамелеон. Однако, по сути дела, «сорванцы» не столько искали приключений, сколько заботились о советской физике.

Описывая предысторию ФИАНа, С. И. Вавилов впоследствии напишет: «Весь штат... Физико-математического института состоял из директора, двух заведующих отделами и 4 научных сотрудников. Одно время (1931–1932) имелась даже тенденция к преобразованию Физического отдела в чисто теоретический центр».

Об этом времени и этой тенденции наш рассказ. Автором «тенденции» был Гамов, который в декабре 1931 года написал докладную записку о реорганизации ФМИ:

«Физико-математический институт в настоящее время состоит из двух совершенно разнородных составных частей. С одной стороны, имеются отделы чистой и прикладной математики, занимающиеся, главным образом, вопросами о колебаниях — сюда же относятся некоторые экспериментальные работы, ведущиеся в Институте (например, исследование колебаний Балтики). С другой стороны, имеется группа работников, занимающихся вопросами современной теоретической и экспериментальной физики (квантовая теория строения ядра, группа экспер. работ по фотоэффекту).

Поскольку две упомянутые составные части И-та являются по существу друг с другом органически не связанными, нужно признать совершенно необходимым разделение ФМИ на два самостоятельных И-та: Математический и Физический, придавши Физическому И-ту роль всесоюзного теоретического центра, потребность какового резко ощущается в последнее время.

Предполагаемые задачи будущего И-та теоретической физики должны сводиться к следующим пунктам:

а) Разработка вопросов теоретической физики и смежных дисциплин (астро- и геофизики) на основе диалектико-материалистической методологии (выделенные слова написаны поверх зачеркнутых „в согласии с современным материалистическим мировоззрением“ — Гамову, видимо, объяснили, что он поотстал от советской терминологии. — Г. Г.).

б) Обслуживание научно-технических и исследовательских институтов не только в смысле консультаций по уже ведущимся работам, но также принятием активного участия в планировании исследовательских работ.

в) Подготовка кадров научных работников и преподавателей по теоретическим дисциплинам.

г) При И-те должен иметься специальный небольшой экспериментальный отдел для разрешения вопросов, возникающих при теоретических исследованиях...».

События развивались энергично. В тот же день директор ФМИ академик А. Н. Крылов доложил этот проект в Академии. Было решено образовать Комиссию из академиков и привлечь к ней Гамова; через день к комиссии был добавлен председатель — непременный секретарь (фактически главный администратор) АН В. П. Волгин. Так что реорганизация ФМИ обсуждалась на высшем уровне. Не безмолвствовал и «народ» — 28 декабря производственная конференция ФМИ признала разделение института необходимым.

В дальнейших обсуждениях камнем преткновения стало то, что для Гамова и его товарищей было краеугольным камнем, — намерение создать институт, сосредоточенный на теоретической физике. На заседании комиссии 28 февраля Иоффе назвал это предложение «реальной опасностью», выразил готовность выделить для ФИАНа некоторые темы и предложил Рождественскому сделать то же самое. Комиссия постановила: «Работу Института увязывать с работой ГФТИ и ГОИ на основе единого плана».

В тот же день Общее собрание АН постановило разделить ФМИ на два самостоятельных института — Институт математики и Институт физики. А назавтра Гамов, накануне своего 28-летия, был избран в членкоры (по представлению акад. В. И. Вернадского), притом с наивысшим счетом 42:1. Тем самым, казалось бы, шансы на рождение института, зачатого Гамовым, существенно выросли.

В интересующих нас событиях активное участие приняла эфемерная Физико-математическая ассоциация АН, объединившая в феврале 1932 года ФМИ, Сейсмологический, Энергетический и Демографический институты. Председателем ее стал И. М. Виноградов — директор математического отдела ФМИ. Заключение Ассоциации гласило: «Физический институт АН должен быть прежде всего Институтом теоретической физики с экспериментальным отделом при нём, подчиненным основным установкам Института... Временно возложить обязанности зам. директора на Г. А. Гамова». 14 марта Президиум АН утвердил А. Н. Крылова в качестве и. о. директора, а Гамова — врио зам. директора ФИАН. Поскольку Крылов еще в декабре, докладывая проект реорганизации ФМИ, категорически отказывался от директорства, легко предположить, что Гамов рассчитывал на скорое исчезновение всей приставки «вриозам».

Гамов подготовил и план, согласно которому «

Рукописные поправки дают представление о характере обсуждений: в заголовке плана — «Институт теоретической физики (ИТЕФ)» — зачеркнуто второе слово; зачеркнут и эпитет «небольшой» во фразе «Имеющийся при институте небольшой экспериментальный отдел...»; в качестве второго основного направления работы вписано: «Критический разбор существующих ныне течений в теоретической физике с точки зрения диалект. материализма».

На заседании 25 марта Иоффе назвал представление Ассоциации «возмутительным и бестактным», поскольку вопрос о Физическом институте решали «математик и сейсмолог, ничего в физике не понимающие, и еще кто-то. Нельзя допускать, чтобы в АН группа лиц проводила свои личные взгляды и решения в противоположность взглядам академиков-физиков. При выработке своего представления Президиум Ассоциации никого из физиков не пригласил». В пылу критики Иоффе забыл, что Гамов все-таки физик.

О тех же событиях говорят записи в дневнике В. И. Вернадского:

«Гамов рассказывал о борьбе за Институт теорет. физики. По-вид., все физики (Иоффе, Рождественский, Мандельштам) — против. Физ. Ассоциация и молодежь — за. Теоретически правильно — но смогут ли в связи с диал. мат.?

...Л[азарев] рассказывал о Гамове и Теор. Инст. физики. Все физики против. Считают, теор. физика должна всегда быть связана с экспериментом. Гамов, Виноградов, Никифоров провели через Президиум (и Ассоциацию), минуя Группу. В отделении как-будто восстали...».

Действительно, Отделение 28 марта постановило: «Признать, что задачей ФИАН является разработка наиболее общих проблем физики на экспериментальной базе; работа его должна быть тесно связана с ЛФТИ и ГОИ в порядке взаимного согласования планов».

Президиум АН 30 марта поручил Бюро Ассоциации и академикам Иоффе, Рождественскому и Миткевичу «проработать вопрос о структуре Физического

Теоретика поддержал почти практик — директор Сейсмологического института: «Экспериментальная физика требует для своей работы большой технической базы. Если развивать эту работу на базе бывш. ФМИ, то получится кустарничество. Упор надо ставить на теоретическую физику — и это будет достойным для нового

14 апреля Бюро Ассоциации направило на отзыв академикам-физикам «проект целевой установки и тематический план на 1932 год Физического

Абсолютно неприемлемый план

Первыми дали свои заключения А. Ф. Иоффе и Н. Н. Семёнов. Они назвали план абсолютно неприемлемым и решительно возразили против создания института теоретической физики вместо «института на экспериментальной базе» и даже «в основном экспериментального института, связанного четкими взаимоотношениями с Физико-техническим институтом как безусловно ведущим институтом Союза».

На это Гамов ответил: «Утверждение о „вредности“ и-та с основным уклоном в сторону общих теоретических проблем строения вещества отнюдь нельзя считать доказанным утверждением академиков-физиков, среди которых нет ни одного теоретика. Утверждение это проводится ими вопреки мнению других академиков и общественности института (необходимо отметить, что предлагаемый план был полностью принят на общем собрании сотрудников института)... Зам. директора Г. Гамов».

С физтеховскими отзывами вполне сошлось мнение Рождественского: «Представленный план работ идет самым решительным образом против единодушного мнения всех академиков-физиков... Физический институт должен быть институтом экспериментальным, а не теоретическим. Это мнение было подчеркнуто, так как были физики (Г. А. Гамов и др. теоретики), которые желают строить Физ. инст., как теоретический институт».

Поворотным стало совещание 29 апреля, на котором Рождественский предложил созвать пленарное совещание академиков-физиков и высказал «предположение, что ак. Вавилов тоже заинтересован вопросом о Физическом

Ландау попытался возразить, что «теоретическая физика в организуемом институте должна играть большую роль и не являться чем-то придаточным. <...> это важно тем более, что она играет большую роль и для экспериментальной физики, примером чего может служить разработка вопроса о тонкослойной изоляции, которая проводилась без учета теоретических данных, в результате чего потрачено много средств, не давших никакого результата».

Присутствующие предпочли не заметить камень, бестактно брошенный в одного из академиков-экспериментаторов, хотя сейчас только историки помнят болезненный для Иоффе скандал по поводу его несостоявшегося триумфа в технике тонкослойной изоляции. Отповедь невоспитанному теоретику пришлось дать Рождественскому, который заявил, что в новом институте «теоретизация должна проводиться аналогично с другими институтами. ...теоретики неправильно ориентируют свою работу, проводя ее вдали от экспериментаторов. Этот вопрос очень важен, и организация одного теоретического

Иоффе (имея основание для признательности) присоединяется к Рождественскому и «советует предложить ак. Вавилову переехать в Ленинград, чтобы занять пост директора Физического

Осталось узнать заключение С. И. Вавилова, дата которого — 7 мая 1932 года — служит началом Вавиловского ФИАНа:

«Не зная фактического состава, средств и предыдущих работ Физического института Академии, я предполагал отложить мое суждение о тематическом плане И-та, присланном мне, до поездки в Ленинград. К сожалению, поездка долгое время не могла состояться, и я должен ограничиться сообщением следующих замечаний:

Проблемы и конкретные темы плана, касающиеся строения ядер, атомов и молекул в обычных и исключительных внутриядерных условиях являются, разумеется, важнейшими и интереснейшими вопросами современной физики и астрофизики и, конечно, эти же проблемы стоят на очереди многих европейских и американских физических институтов. Вместе с тем ограничение работы Института исключительно столь трудными вопросами, естественно, ставит под сомнение выполнимость такого плана, особенно в течение года. Не зная состава и сил Института, я не берусь судить о количественной величине вероятности выполнения плана, но полагаю, что некоторое сокращение трудных принципиальных тем и соответственное увеличение числа тем более конкретных и легких было бы желательным».

Через полтора месяца Вавилов уже занимался организацией ФИАНа, а с 21 сентября он — врио директора. Оставался сотрудником ФИАНа и Гамов. Но неудача с Институтом теоретической физики и серия неудач с приглашениями за рубеж породили у него ощущение клетки, и даже не золотой. Он пытался выбраться из этой клетки летом 1932 года на байдарке, зимой — на лыжах, но без успеха. Оставалось ждать.

Из России навсегда

Клетку помог открыть Сольвеевский конгресс 1933 года, посвященный физике атомного ядра. Сольвеевский комитет, членом которого был А. Ф. Иоффе, наметил две кандидатуры от СССР: самого Иоффе и Гамова. Благодаря хлопотам Иоффе (!) на этот раз Гамову разрешили поехать.

Последним научным событием в СССР, в котором Гамов принял участие, была I Всесоюзная ядерная конференция в сентябре 1933 года. 9 октября Гамов отправился в Брюссель. А после конгресса обратился в АН с просьбой: «Ввиду полученных мною приглашений принять участие в работах по строению атомного ядра в Радиевом И-те Парижского У-та и в Кавендишской Лаборатории Кембриджского У-та прошу разрешить мне отпуск без сохранения содержания сроком по 1 октября 1934 г.». Вавилов поддержал эту просьбу, но руководство Академии сочло, что «крайний срок возвращения из командировки, включая и отпуск за 1934 г., не может быть отодвинут далее 1-го сентября».

Слева: Таким художник Н. А. Мамонтов увидел Гамова среди участников первой Всесоюзной ядерной конференции в сентябре 1933 года. Вероятно, тогда Гамов слушал какой-то важный доклад (или же размышлял о грядущей поездке на Сольвеевский конгресс). В иных ситуациях он смотрел на мир с веселой иронией. После того, как он уехал, его ситуации были всегда «иные».

В центре: Художник Н. А. Мамонтов. Автопортрет.

Справа: Игорь Курчатов — будущий научный руководитель Атомного (точнее, ядерного) проекта

Гамов старался вести себя как образцовый командированный, отправил 1 мая 1934 года отчет о командировке, а также послал статьи в УФН, в научно-популярный журнал «СоРеНа» и даже в газету «Известия». Но «большая просьба» Гамова продлить его командировку еще на год получила отказ. И 4 октября 1934 года Вавилов был вынужден сообщить непременному секретарю АН: «Ст. специалист Физического института Г. А. Гамов не вернулся из заграничной командировки к крайнему установленному ему сроку 1 сентября с. г. Ввиду этого прошу об исключении его из списка сотрудников Института».

Слева: Владимир Фок. «Для работы в и-те необходимо привлечь одного крупного специалиста по математической физике (которым является вне сомнений В. Фок)».

В центре: Академик Абрам Иоффе, директор ЛФТИ, главный противник ИТЕФа.

Справа: Яков Френкель — главный теоретик (зав. теоротделом) ЛФТИ

Начало 1930-х годов советской истории вместило в себя крутое изменение в отношении государства к науке. Тоталитарная власть, захватывая всё новые сферы, добралась до естественных наук. Одним из проявлений этого стало нарушение контактов отечественной науки с мировой. Гамов эту перемену ощутил особенно отчетливо, когда его не пустили на I Международный конгресс по ядерной физике, который состоялся в Риме в 1931 году. Туда его пригласили сделать один из главных докладов.

Поль Дирак (слева) и Фредерик Жолио-Кюри (в центре). Конференция была не только Всесоюзной, но и международной.

Справа: Матвей Бронштейн, секретарь конференции и автор обзора, в котором появились портретные зарисовки Мамонтова. По воспоминаниям участников конференции, на его значке или на повязке была изображена лягушка из любимого выражения Эренфеста «Das ist wo der Frosch ins Wasser springt» (Здесь лягушка прыгает в воду), чтобы подчеркнуть критический момент в цепочке рассуждений. Оставалось чуть больше года для веселой науки. В 1934 году был арестован художник Мамонтов, в 1935-м и 1937-м дважды арестован Фок (спасенный лишь усилиями Петра Капицы), в 1937-м арестован и «исчез» (казнен) Бронштейн. На двадцать лет советскую науку власть закрыла от «тлетворного влияния». А Гамова после Сольвеевского конгресса пригласили работать в США

Другой стороной «социалистической науки» было установление централизованной, административной организации научной жизни. В этих условиях значительно усиливалось влияние немногих научных руководителей, стоящих достаточно высоко в научной иерархии. В 1930-е годы эти руководители были в основном выдающимися учеными, преданными делу науки, «образованными» до революции, в условиях достаточной свободы науки. Но непомерное влияние даже их, в чём-то, естественно, ограниченных позиций действовало порой негативно. Пример этого — Институт теоретической физики, рождению которого воспрепятствовали руководящие физики-экспериментаторы.

Как ни важны были для Гамова контакты с мировой физикой (естественно и плодотворно сложившиеся), быть может, еще важнее были условия для занятий наукой. Институт теоретической физики, задуманный Гамовым и его товарищами-коллегами, мог бы стать подходящим местом работы. Проект ИТЕФа был хорошо продуман, учитывал реальное положение дел и не требовал затрат, но... подрывал положение академиков-физиков и не соответствовал их взглядам на соотношение теории и эксперимента в физике. Однако Гамов, не понаслышке знающий об успешной работе институтов теоретической физики в Геттингене и Копенгагене, имел основания сомневаться в аргументации старших товарищей по Академии. А старшие товарищи слишком доверяли своему мнению, и «неакадемические» манеры подрастающих академиков заслоняли для них действительный научный потенциал молодых.

Гамов и Ландау на семинаре Нильса Бора в Институте теоретической физики в Копенгагене и рядом с ним. Подобный институт Гамов хотел создать в Ленинграде. 1930 год

Дело не только в разнице возрастов. Вот что записал в дневнике В. И. Вернадский 12 октября 1931 года:

«Интересный разговор с Д. С. Рождественским. Считает, что в науке прошло время „гениев“, что сейчас — как муравьи — организации тысяч химиков вполне заменят крупнейших личностей. Что научное движение обезличивается.

Эта вера сейчас распространена среди коммунистов и в значительной мере определяет их отношение к науке. Среди физиков — благодаря крупным успехам и подбору лиц — это распространено довольно сильно.

Но это — экстраполяция, основанная на упрощении. Забывается организатор».

Были в старшем поколении и достаточно зоркие люди, находящиеся, правда, несколько в стороне от центра событий. Таковым, например, был Пауль Эренфест — большой друг российской физики и многолетний друг Иоффе. Еще в 1928 году Эренфест написал Иоффе по поводу намерения того собрать под свое крыло наиболее выдающихся российских физиков. Зная, что это намерение питалось самыми добрыми пожеланиями, Эренфест тем не менее предостерегал:

«Эта огромная концентрация внушает мне чувство глубокого страха. <...> Одним из смертельнейших ядов такой концентрации является то, что кучка постаревших людей владеет абсолютно всем. В лучшем случае это люди, которые в молодости сделали нечто совершенно выдающееся, но зачастую и этого не бывает. Жизнь молодежи становится тогда адом. Здоровое развитие она может получить лишь в децентрализованных местах... Это зло ужасно, потому что проявляется оно очень медленно.

...Станиславский удивительно хорошо понимал, насколько необходимо всем вызванным им к жизни разнообразным организациям создавать условия для независимого дальнейшего существования — после начального периода совместной работы. Гениальный организатор!».

И в 1932 году Эренфест настойчиво убеждал Иоффе в том, что Ландау способен не только на хулиганство.

Судя по дальнейшим действиям Иоффе, он не оставил без внимания предостережения Эренфеста (когда способствовал возникновению новых научных центров «отпочкованием» от его ЛФТИ). Но сама тенденция к централизации, как мы видим, жила не только намерениями тотализирующейся государственной власти, но и внутренними причинами советской науки.

Не менее ясно видел ситуацию В. И. Вернадский. Весной 1932 года (когда уже обозначился тупик на пути к ИТЕФу) он писал: «Сейчас идет интенсивная работа в области выяснения строения ядра атомов. Это проблема, на решение которой сейчас направляется мысль физиков всего мира. В составе Радиевого института есть сейчас талантливые научные силы, в частности, молодой физик Г. Гамов, теоретические искания которого сейчас находятся в центре внимания мировой научной мысли. Гамов не один, но таких и не много. Наш Союз столько потерял талантливой, богато одаренной для научной работы молодежи, что необходимо вообще принять срочные меры для уменьшения этого несчастья и для предоставления настоящих условий работы оставшимся и нарастающим. Таких людей всегда немного и создавать их мы не умеем. Одаренная для научной работы молодежь есть величайшая сила и драгоценное достояние человеческого общества, в котором она живет, требующая охраны и облегчения ее проявления. Надо учитывать это в каждом частном случае. Имея таких людей в Радиевом институте для такой важнейшей научной проблемы, надо дать свободный простор их работе».

Зная, какие усилия безуспешно прилагал Гамов, чтобы получить свободный простор для работы, можно лучше понять его решение оставить родину.

Как отнесся Вернадский к этому решению? Несомненно, с горечью. Но вряд ли с осуждением. Сам он, являя пример научной этики и гражданской позиции, писал в 1928 году, что «ученый по существу интернационален — для него на первом месте, раньше всего, стоит его научное творчество, и оно лишь частично зависит от места, где оно происходит. Если родная страна не даст ему возможности его проявить, он морально обязан искать этой возможности в другом месте».

Первая редакция данной статьи (со всеми необходимыми ссылками) опубликована: Историограф: сборник статей к 75-летию профессора С. С. Илизарова / Институт истории естествознания и техники РАН; отв. ред. и сост. А. Л. Клейтман, А. Ю. Самарин. — М.: 2025.

_200.jpg)

Геннадий Горелик