Красота самоопирающихся конструкций

Александр Поддьяков,

доктор психологических наук

«Троицкий вариант — Наука» №18 (437), 9 сентября 2025 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Одна из моих любимых тем — отношения «камень, ножницы, бумага», встречающиеся в разных областях: математике, биологии, социальных науках и др. Напомню, что в одноименной игре камень доминирует над ножницами, ножницы — над бумагой, бумага — над камнем; но так бывает не только в играх, этот тип отношений встречается в самых разных областях.1

Одну из своих публикаций я проиллюстрировал фотографией трех карандашей. Они положены друг на друга в виде треугольника так, что:

а) начало красного карандаша с острием лежит на конце зеленого;

б) начало зеленого лежит на конце синего;

в) начало синего лежит на конце красного.

Для желающих повторить эту композицию: лучше брать граненые карандаши, круглые раскатятся, да и граненые тоже норовят, нужна сноровка.

После того, как я опубликовал это фото карандашей в статье и в одной из социальных сетей, произошло вот что (и я до сих пор гадаю, простое ли это совпадение или же работа алгоритмов обработки данных).

Сооружения необычной геометрии

Фото: Adrian Leaman. en.wikipedia.org

Лента «подбросила» мне набор фотографий без подписи типа таких2. На них были показаны крыши разных строений с одной общей особенностью. Стропила у всех крыш воспроизводили ту же структуру, что и композиция карандашей на моем фото, только стропил было больше, чем карандашей. Оказалось, что у таких конструкций есть название — самоопирающиеся, самоподдерживающие, самонесущие. Также — ресипрокальные, или реципрокальные: от reciprocal (frame) structures, reciprocal roofs. Слово «реципрокальные» означает «взаимные» — в реципрокальных конструкциях элементы взаимно поддерживают друг друга по замкнутому контуру (последний поддерживает первый — принцип «камень, ножницы, бумага»).

Фото: Adrian Leaman. en.wikipedia.org

Таким конструкциям посвящено много публикаций. Это и короткие популярные заметки, и научные статьи разного содержания: от общепонятных исторических обзоров до текстов для специалистов с анализом расчетов конструкций. Началась история этих композиций очень давно — с древних строений, остатки которых встречаются в разных частях света, продолжилось проектами Леонардо да Винчи, японской архитектурой и др. и продолжается поныне в разных архитектурных формах. Реципрокальные крыши возводили и возводят на жилых строениях, крупных общественных зданиях, арт-объектах и др. Пример такой сложной структуры — Пекинский национальный стадион «Птичье гнездо», построенный к Олимпийским играм 2008 года. Часть его конструкции — реципрокальная, обратите внимание на свод.

А самое простое, то, что видели все, — это заборчики вокруг клумб, где каждый кирпич уложен с наклоном на следующий кирпич, а последний — на первый.

Клумбы из кирпича своими руками. StroitelNiedela.ru

Вспоминается картина Эшера «Всадник» — на ней изображена композиция, близкая к самоопирающейся.

Maurits Cornelis Escher. Horseman. Mutualart.com

Наиболее полное и понятное описание реципрокальной архитектуры с многочисленными иллюстрациями дано в книге3 Ольги Попович Ларсен, профессора датского Института архитектуры и технологии. На русский, насколько мне известно, она не переводилась. На обложке показан интерьер кукольного театра бунраку (Япония, 1994). Ряд статей Ольги Попович Ларсен выложен в открытый доступ на ее интернет-странице4.

Можно также посмотреть на каркас самоопирающегося купола студии Amateur Architecture Studio архитектора Ванг Шу (Wang Shu). На странице указано: «Купол полностью построен из грубых деревянных палок и металлических соединений с крючками и петлями. Конструкция может быть возведена где угодно за один день двадцатью людьми; разобрать ее можно так же легко. Она сделана всего из одного элемента, который, повторяясь, образует куполообразную форму».

Повторяющийся элемент здесь — четырехугольный «блок», где каждые четыре палки образуют самоопирающуюся конструкцию. Они уложены друг на друга по принципу «камень, ножницы, бумага»: первая давит на вторую, вторая на третью, третья — на четвертую, четвертая — на первую.

Wang Shu. Decay of a Dome. Фото Lu Wenyu. Archilovers.com

Как отмечается рядом авторов (первого уже трудно установить), на эту четырехугольную самоопирающуюся конструкцию похож известный захват рук двух человек («замок»), который используется, например, для переноски третьего человека, сидящего на «замке». Рисунок встречается во многих пособиях по оказанию помощи.

«Замок» из четырех рук

На этом я закончу описания примеров строений такого типа (их очень много) и перейду к следующему разделу, в котором опишу конструкции и композиции, которые можно сделать самим, чтобы полюбоваться на них и поэкспериментировать с ними.

«Сделай сам»

Фото PeterEastern / commons.wikimedia.org

В статье в «Википедии» о реципрокальных структурах5 есть фотографии композиций из палочек, но их воспроизводить я не пытался и не знаю, насколько это трудно.

Фото PeterEastern / commons.wikimedia.org

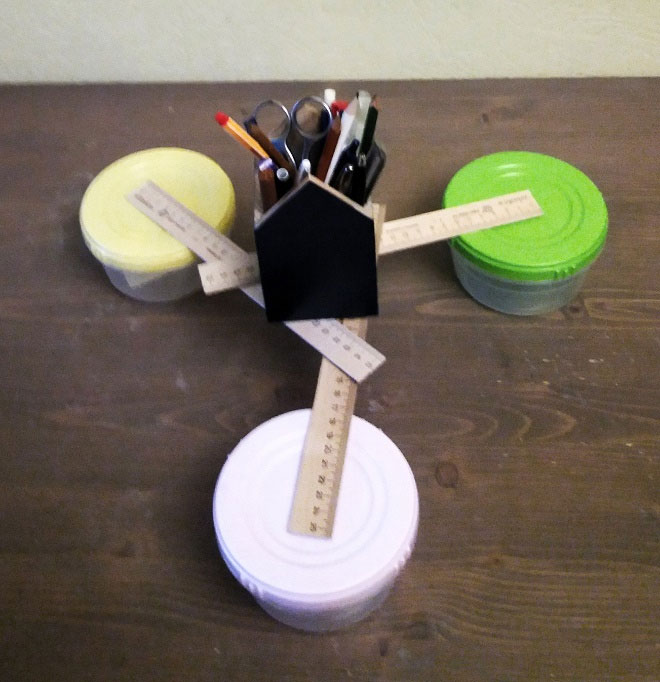

А вот то, что я сделал сам. Следуя примерам из разных источников (например, фото трех металлических столовых ножей, уложенных на края трех бокалов)6, я уложил три деревянные линейки на три пластиковые контейнера по схеме самоопирающихся элементов. Затем поставил в центр деревянную карандашницу, плотно загруженную канцелярскими принадлежностями (ручки, карандаши, ножницы). 25-сантиметровые линейки держали ее практически без прогиба.

Фото Александра Поддьякова

В Интернете есть подобные изображения с видео. Например, в одном из роликов демонстратор быстро и ловко укладывает шесть палочек для еды на узкие горлышки шести стеклянных бутылок по той же схеме. Затем он ставит баночку на центр конструкции, и та выдерживает ее вес.

RonyesTech. Balancing trick | science experiment for kids. Pinterest

Не стоит пытаться с ходу повторить трюк — здесь очень важна точность движений, сравнимая с уровнем жонглера или фокусника. Это зрелищно, но трудновоспроизводимо. Я, как видите, выбрал вариант попроще — с тремя широкими линейками (вместо шести тонких палочек) и контейнерами приличного диаметра (вместо узких и скользких бутылочных горлышек). Рекомендую для начала его.

Копии видео с палочками и бутылками сопровождаются комментариями типа «брошен вызов законам физики». Зачем это пишут — вопрос отдельный. С законами физики как раз всё в порядке — палочки держатся, опираясь вторыми концами друг на друга, в полном соответствии с ее законами, а не вопреки им. У каждой из палочек есть конец, опирающийся на бутылку (в конечном счете, на землю), и в воздухе конструкция не парит.

Кольца Борромео

От палок и бревен перейдем к кольцам как возможным элементам самоопирающихся композиций. Вот рисунок трех колец, называемых кольцами Борромео. Красное кольцо лежит на синем, синее — на зеленом, зеленое — на красном. Это принцип «камень, ножницы, бумага». Тема обсуждается в статье «Камень-ножницы-бумага встречаются с кольцами Борромео» журнала «Математический интеллектуал»7.

Речь там идет об известных уже столетия кольцах Борромео, ставших значительно позднее предметом интереса математиков-топологов. Дело в том, что эти кольца — один из примеров нетривиальных зацеплений, называемых брунновыми (в честь математика Германа Карла Брунна, их описавшего). Особенностью данных зацеплений является то, что удаление любого элемента (например, какого-то кольца из колец Борромео) ведет к расцеплению всей конструкции.

Авторы статьи не рассматривают кольца Борромео в контексте самоопирающихся структур. Но кольца Борромео являются ими. Не все самоопирающиеся конструкции — это зацепления (их элементы могут просто опираться друг на друга без зацеплений, как палочки или бревна на фото), но некоторые могут ими быть. Кольца Борромео — один из примеров.

В статье приводится фотография структуры из пяти колец, напечатанной на 3D-принтере. Каждое извивающееся кольцо в ней лежит выше двух других и ниже еще двух. Эта композиция, названная «Пятерка Борромео» (автор — Марк Чемберлэнд), была представлена в 2013 году на выставке организации «Мосты» (The Bridges Organization), чья цель — метафорическое наведение мостов между математикой, изобразительным искусством, дизайном, архитектурой и музыкой.

Marc Chamberland. Borromean Five. 2013 Bridges Conference

Эта многократно увеличенная конструкция вполне может стать архитектурным украшением на городской площади или экспонатом арт-музея на открытом воздухе. Вообразите, какие виды вам будут открываться из разных точек: снаружи, из центра композиции и из точки между кольцами?

Эти кольца не опираются друг на друга, но можно сделать и самоопирающуюся модификацию. Наконец, если кто-то хочет создать композицию без каких-либо предметов, можно, собравшись группой, воспроизвести собой живое кольцо с фотографии ниже. Люди со сцепленными над головой руками сидят на коленях друг у друга, образовав замкнутый круг, и не падают. Участвуют в композиции 80 человек, событие вошло в книгу рекордов Гиннесса 1973 года. Понятно, можно обойтись и меньшим числом участников. Фото опубликовано в научно-популярной книге по логике «Порочные круги и бесконечность: панорамы парадоксов» Патрика Хьюза и Джорджа Брехта8. Хьюз (в белом костюме) — на переднем плане, правее центра.

Фото John Timbers из книги: Hughes P., Brecht G. Vicious circles and infinity: a panoply of paradoxes. Jonathan Cape, 1976

Заключение: об эмерджентных поворотах в исследованиях

Вернемся к предыстории этой заметки. Увидев фото без каких-либо подписей и указаний, я начал активный поиск источников, список которых всё расширялся, и кое-что сконструировал сам, а потом написал этот обзор. Самоопирающиеся конструкции уже фигурируют в одной из курсовых по психологии под моим руководством. (Психология пространственного мышления при понимании самых разных простых и сложных конструкций — активно изучаемая область, только вот самоопирающихся конструкций с их спецификой там, похоже, пока что не было.) В момент обнаружения фото я обо всём этом не помышлял.

У подобного хода событий есть название — эмерджентный поворот в исследовании. Занимался исследователь одним, в ходе работы наткнулся на совсем другое и надолго или навсегда взялся изучать именно его. Такие коллизии, в свою очередь, тоже предмет изучения, но уже для науковедов. У них тоже, наверное, бывают свои эмерджентные повороты. Как бы то ни было, они отмечают следующее: в исследованиях с эмерджентными поворотами люди готовы высоко ценить не просто появление новых идей, а существенное, радикальное отклонение от первоначальных планов и ожиданий, возникновение неожиданного и непрогнозируемого продукта9. Такое отношение встречается не всегда.

Исследователь, готовый к эмерджентному повороту в исследовании, ценит и серендипность (даже если не знает это слово). Серендипность (serendipity) — «счастливая случайность». О ее использовании в науке см. популярную статью А. Рулева «Научное провидение, или искусство совершать открытия» (2017)10. Недавно вышедшая книга Serendipity science. An emerging field and its methods11 — одна из многих современных публикаций, посвященных этой теме.

Итог: наткнувшись на серендипность, надо бы проверить и возможности эмерджентности, — повторяю я себе при случае, если уж он представился.

1 Это незначительно переработанная версия статьи: Поддьяков А. Н. Еще раз о серендипности и эмерджентности: как исследователь отношений «камень, ножницы, бумага» набрел на тему самоопирающихся конструкций и занялся их конструированием // Исследователь/Researcher. 2025. №1–2.

2 Amrita, Green moon. Самонесущие конструкции. Pinterest.

3 Popovic Larsen O. Reciprocal frame architecture. Architectural Press, 2009.

4 Olga Popovic Larsen. Researchgate.net.

5 Reciprocal frame. en.Wikipedia.org.

6 Головоломка известна с 1624 года. Arrange 3 Knives to Rest on Tips of Handles. Proofwiki.org.

7 Chamberland M., Herman E. A. Rock-Paper-Scissors meets Borromean rings // The Mathematical Intelligencer. 2015. № 2. P. 20–25.

8 Hughes P., Brecht G. Vicious circles and infinity: a panoply of paradoxes. Jonathan Cape, 1976.

9 Гусельцева М. С. Обзор статьи William Gaver’s et al. “Emergence as a Feature of Practice-based Design Research” (2022) // Новые психологические исследования. 2024. №2. С. 184–197.

10 Наука и жизнь. 2017. №3.

11 Serendipity Science. An Emerging Field and its Methods. Ed. by S. Copeland, W. Ross, M. Sand. Springer Cham, 2023.

первая давит на вторую, вторая на третью, третья — на четвертую, четвертая — на первуюЕсли давить перестанут тогда что? Ветру оно как сопротивляется?

-

Если внезапно невесомость наступит, то перестанут давить. Ветру (сдвигу) в простейшем случае за счёт трения сопротивляются, но на китайской конструкции явно дополнительные элементы есть. Там же написано про петли и крючки. В такой конструкции они в основном на срез работают и намного прочнее, чем на отрыв (вырвать гвоздь из дерева легче, чем срезать). Ветер в невесомости - редкое бедствие

И затеял я тогда из палок, вынесенных на пляж, сделать самоподдерживающееся нечто. Палочки старенькие, около 1-2 см. диаметром на камешки. Свёл в центре. Стоят. Положил с десяток камней на них и кубик Рубика сверху - стоит! :)

Незадолго до этого делали сыну в школу поделку из бумаги - круглый домик с такой вот кровлей. Стропила из скрученной бумаги А4. Красиво получилось. Настольную лампу стальную запросто держало. Фотки есть, конечно.

_200.jpg)

Александр Поддьяков