Жизнь не насмарку с Томом Лерером

Владимир Миловидов

«Троицкий вариант — Наука» №17 (436), 26 августа 2025 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

26 июля этого года завершилась (не оборвалась, конечно — в 97-то лет) долгая и замечательная жизнь Тома Лерера (Thomas Andrew Lehrer), математика и музыканта, который прославился в 1950-х —1960-х своими эксцентричными шуточными песнями, не забытыми и по сей день. Среди музыкантов, ставших известными, не так много ученых — например, Александр Бородин (химик), Брайан Мэй (астрофизик) или один из героев прошлого выпуска ТрВ-Наука Александр Городницкий1 (геофизик). Но случай Тома Лерера особый — он оставил свою недолгую, но блистательную карьеру, чтобы вернуться к науке и преподаванию. А песни жили сами по себе — переиздавались, их записывали другие авторы, по ним даже ставили мюзиклы, а многие современные популярные певцы, в чьем творчестве есть доля юмора, называли Лерера в числе своих вдохновителей.

Вундеркинд из Нью-Йорка

«Родился Том Лерер в Нью-Йорке 9 апреля 1928 года, а были ли его родители с нашей планеты, доподлинно неизвестно...» — так начинается биография на одном из музыкальных сайтов, автор которой, видимо, решил передать дух творчества Лерера и в тексте о нем. На самом деле Морис Джеймс Лерер и Анна Лерер (Уоллер) были обычной семьей еврейских кровей, только крещенной, но не сильно воцерковленной — Том рассказывал потом, что еврейские традиции в семье были скорее кулинарными, чем религиозными, и никто не упоминал Бога в высоком ключе. Но одну традицию Морис и Анна точно чтили — в семь лет мальчик стал заниматься на фортепиано. Правда, классике предпочитал бродвейские мюзиклы, учил в основном тогдашние шлягеры и даже пробовал что-то сам сочинять, чаще всего пародии на известные песни. Его считали вундеркиндом — школу он закончил в пятнадцать лет, перепрыгнув через два класса, и еще школьником трудился вожатым в летнем лагере, где одним из его подопечных и друзей был ставший потом известным бродвейским композитором Стивен Сондхайм. Впоследствии Том утверждал, что именно он подкинул Стивену идею поставить на сцене историю о зловещем парикмахере Суини Тодде. Но это было лет сорок спустя...

А тогда Лерера увлекал другой предмет — математика. Он поступил в Гарвард-колледж (написав заявление в стихотворной форме!), окончил его с отличием (magna cum laude) в 1946 году, работал в Гарвардском университете до 1953-го, затем сотрудничал с компанией Baird Atomic Inc., разрабатывая научную аппаратуру, в частности, для спектроскопии, с 1955 по 1957-й служил в армии (что дало ему недюжинный заряд вдохновения, в основном саркастического плана), где, по собственному признанию, изобрел «jello shot» (желе с водкой), чтобы обойти «сухой закон» на военной базе. Уже в наше время Лерер признавался, что в те годы работал на Агенство по национальной безопасности, по отчетам — над ядерным оружием, а на самом деле — над чем-то еще более секретным. Над чем, не признался. Может, просто пошутил2.

Слева направо (не считая сидящего спиной): Дэвид Робинсон, Ричард Шваб, Роберт Уэлкер, Льюис Брэнскомб, Томас Лерер. Выступление на Дне посадки деревьев (Arbor Day). physicssongs.org/lehrer/castpic.html

Для любого эпсилон...

Оставим на время научную карьеру Тома Лерера и вернемся к творческой. В Гарварде Том нашел и единомышленников, которые тоже любили бродвейские мюзиклы, и просто друзей, которым он исполнял свои песни всего лишь для развлечения. Первой песней, которая осталась в истории, стала «Fight Fiercely Harward» — шуточный гимн для местной спортивной команды, который, однако, прижился, и его до сих пор играют на матчах. Это был 1945 год. Появлялись и другие. Том пел в дружеских компаниях, на «посвящениях в студенты», на вечеринках (так называемые piano intermissions) в местном клубе, в 1950-м — уже на концертных площадках. А в 1951-м на свет появилось «The Physical Review» («Физическое ревю») — представление, которое дали студенты физического факультета Гарвардского университета прямо в лекционном зале! Премьера прошла 13 января. По легенде, преподаватель курса физики Льюис Брэнскомб объявил студентам, что завершающая лекция будет консультацией перед экзаменом, но, зайдя в зал, они обнаружили там фортепиано и готовых к выступлению музыкантов...

Сам Том Лерер позднее развеял этот миф: зал был заранее забронирован, по кампусу были расклеены постеры с анонсами, так что публика знала, чего ожидать3. Вместе с Томом в представлении участвовали Дэвид Робинсон (студент, химфизика), Манро Эдмонсон (аспирант, антропология), Роберт Уэлкер (аспирант, культурология) и тот самый лектор, Лью Брэнскомб (PhD, физика, будущий советник трех американских президентов, каких, не спрашивайте).

Избранные отзывы на «The Physical Review» (из афиши)

Банально! — Альберт Эйнштейн

Лучшее шоу, что я видел! — Томас Стернз Элиот

Не пропустите! — The Boston Herald

Вторично! — American Journal of Mathematics

Коммунистическая пропаганда! — Лоуэлла О. Парсонс (кинообозреватель)

От этого шоу меня тошнит! — Маргарет О’Брайен (актриса, известная по детским ролям)

От Маргарет О’Брайен меня тошнит! — Эрнест Хэмингуэй

Судя по описаниям4 и дошедшим (крайне скверным по звучанию) аудиозаписям, «Физическое ревю» — типичный «капустник», в основном с заемной музыкой (от Моцарта до Курта Вайля и Ричарда Роджерса), со сценками из студенческой жизни, шаржами на преподавателей и ироничным изложением разного рода научных проблем, или же задач. Всего в ревью было 19 песен, их тексты и ноты опубликованы на сайте5 Тома Лерера. Например, в «Fugue for Scientists» Физик, Химик и Математик спорят, чей вклад в атомную бомбу больше. А в «There’s a Delta for Every Epsilon» строчка теоремы из матанализа превращается в гимн человеческому одиночеству. Ведь эпсилон должен быть больше нуля! А для отрицательных — эпсилон не найти. «Давайте же бороться за просвещенное исчисление — чтобы нашли свои дельты и «минус», и «плюс»!» — призывает автор в финале. К слову, Том Лерер прожил жизнь одиночки, семьи и детей у него не было.

Музыкальные элементы

Первое шоу получило такой резонанс, что по просьбам публики его повторили (чуть в ином составе и добавив пару песен) 22 января 1951-го, а потом — 26 мая 1952-го. Второй показ был зафиксирован на архаичный проволочный магнитофон (wire recorder) стараниями физика, будущего нобелевского лауреата Нормана Рэмси. Участники представления тоже сделали карьеры, хоть и не такие яркие, в своих областях, но это уже за рамками нашей истории.

Слева направо: Ричард Шваб, Роберт Уэлкер, Дэвид Робинсон, Том Лерер. Исполнение «The Physical Revue» в зале Harvard’s Burr в мае 1952 года. Фото: Harvard Crimson

Здесь, конечно, приходят на ум похожие по духу представления в советских университетах — прежде всего опера «Архимед» (Валерий Канер6 и Валерий Миляев), чья премьера была в 1959 году в МГУ, и предшествовавшие ей постановки «Дубинушка» (1954) и «Серый камень» (1957). Получается, «наших» от «тамошних» отделяло всего три года! Понятно, что ни о каком заимствовании в те годы не могло быть и речи — просто идеи витают в воздухе. И научные, и творческие.

А отличия, понятно, в том культурном субстрате, который используют авторы капустников. Не случайно, что наш «Архимед» обозначен как опера, а тамошняя постановка классифицирована как revue. Для понимания — это не «рецензия», а именно ревю (от французского «обозрение») — развлекательный жанр еще из XVIII века, чередующий развеселую музыку, фривольные танцы и декламационные номера, как правило, юмористического плана. В СССР к тому времени такое уже давно искоренили. А в США его место занял мюзикл — форма, более сюжетно сцементированная. Для юного Тома Лерера бродвейский мюзикл и в целом музыкальный театр — главный источник вдохновения. В частности, он называл постановку «Let’s Face It» Коула Портера, которая дебютировала на Бродвее в 1941 году. Кроме того, родители обожали музыку британских авторов комических опер Уильяма Гилберта и Артура Салливана (не путать с современным ирландским автором-исполнителем Гилбертом О’Салливаном — эти авторы еще из XIX века), разделял их любовь и сын. На мелодию Гилберта/Салливана из оперы «Пираты Пензанса» Том Лерер сочинил одну из своих самых известных песен — «Elements», где уложил в римфу и размер названия химических элементов из таблицы Менделеева. Кстати, к той же идее спустя пятьдесят с лишним лет и, думается, совершенно независимо пришли итальянские металлисты-пародисты Nanowar of Steel — их дебютный альбом 2005 года открывается и закрывается пением имен химических элементов, но только металлов: «Cuprum! Yttrium! Plutonium! — Fire and Steel!.."7

Сам этот прием — рифмованные списки, спетые виртуозной скороговоркой — Том Лерер позаимствовал у звезды мюзикла «Let’s Face It» Дэнни Кея (Danny Kaye, Дэвид Каминский), который записал песню «Tschaikowsky», где зарифмовал имена пятидесяти русских композиторов. Дэнни Кея он упоминает на концертах, представляя еще одну песню — «Lobachevsky», где под псевдорусско-цыганское сопровождение рифмует города бывшего СССР («Минск, Пинск, Томск, Омск, Акмолинск, Днепропетровск...»), произносит фразы из песни Мусоргского на русском языке: «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила» (по его словам, русский язык Том не знал, а фразы зазубрил по какой-то книжке), цитирует название своего труда по неевклидовой геометрии (см. выше), а потом произносит с непередаваемым выражением: «Боже мой!» Дальше он рассказывает про фильм «Вечный треугольник» («The Eternal Triangle»), в котором Ингрид Бергман должна играть роль Гипотенузы, и, дескать, студия Metro Goldwyn Moskva уже отвалила ему немалый аванс как сценаристу... Самому же Лобачевскому в песне отведена роль... плагиатора, который учит неофитов, мол, плагиат — путь к успеху, главное не забывать говорить, что это не плагиат, а «исследования». Чем заслужил великий математик такой поклеп, неясно — наверняка ведь Том был знаком с его реальными достижениями. Потом он объяснял, что просто звучание фамилии понравилось. Более «продвинутое» объяснение — у того же Дэнни Кэя есть песня «Stanislavsky», сатирическая ода методу Станиславского, изложенного в одной фразе: «Suffer!» («Страдай!»). Лерер «Suffer» заменил на «Plagiarize», а режиссера — на математика с самой похожей фамилией. Надеюсь, это затянувшееся описание поможет в целом понять настроение и структуру песен Лерера... и атмосферу на его концертах.

Звезда «самиздата»

Именно «Elements» и «Lobachevsky» названы здесь не случайно — они тоже входили в «The Physical Review», но, в отличие от песни про эпсилон и дельту и прочих чисто математических хохмочек, получили жизнь за рамками той программы. Всё вышло как-то само собой: шоу запомнилось, Лерер пел полюбившиеся номера на публике, потом друзья уговорили его записать свои творения. Рекорд-индустрия тогда делала первые шаги: короткоиграющие пластинки на 78 оборотов в минуту сменили «сорокопятки», они же десятидюймовки, они же EP (Extended Play), вмещавшие не пару песен, а несколько. Повсюду появлялись студии звукозаписи — когда Том стал их искать, он нашел в бостонских «Желтых страницах» всего два объявления, через полгода их уже было три колонки. Одна студия ему не понравилась («Там посмотрели на меня, как на случайного посетителя в пустом ресторане»), другая, TransRadio — пришлась по душе, и 22 января 1953 года состоялась историческая запись. «У меня до сих пор есть счет — 15 долларов. Я храню его, потому что никто не верит. В студии был один микрофон — на голос и на фортепиано — и звукоинженер, — вспоминал Лерер. — Над 22-минутной записью мы работали час. Все песни я уже много раз исполнял, поэтому был полностью готов. Записывал одну, слушал, если не нравилось — записывал еще раз, поверх предыдущего дубля, если нравилось — переходил к следующей. Никакого монтажа и склеек. В конце записи получил готовую пленку. Думаю, стоимость пленки в эти 15 долларов не входила. Звукоинженера звали Эдди, я потом спрашивал, что с ним стало, но никто не знал...»

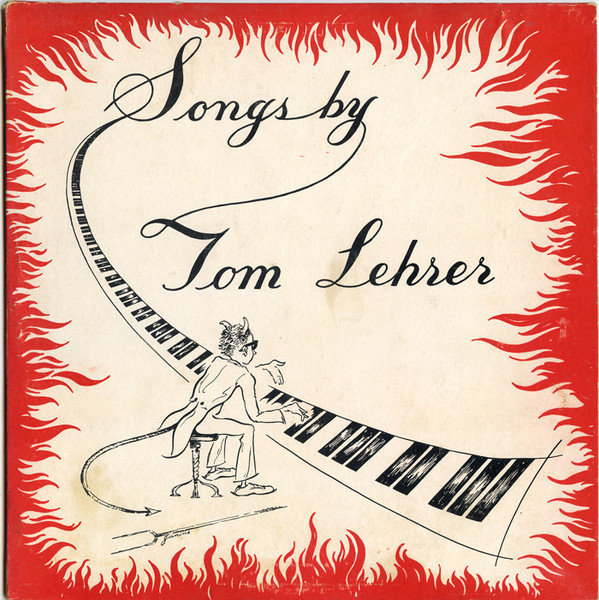

Песенки у него коротенькие, на EP’шку уместилось целых 12 — «Lobachevsky», «Fight Fiercely Harward» и другие, не относящиеся к физике и математике композиции. Издавать неизвестного и очень странного автора никто не хотел, поэтому Том разузнал, сколько человек хотели бы купить пластинку — их оказалось 300, — и напечатал 400 экземпляров про запас. Знакомый по работе попросил свою жену нарисовать обложку, чтобы печатать попроще (в два цвета, без наложений красок). Какой-то приятель занялся распространением... Так появился, возможно, один из первых в истории DIY-альбомов, который быстро разошелся среди поклонников.

Обложка дебютного альбома

Потом напечатали еще тираж... и еще... Без всякой рекламы альбом стал известен в университетской среде, как-то попал в Англию, песни часто заказывали на радио Би-Би-Си. Спрос был такой (напомним, Том в этот период служил в армии и допечатать альбом не мог), что в 1958-м некто под псевдонимом Jack Enjal перепел без спросу все песни и выпустил свой альбом, который тоже неплохо продавался. В том же году неожиданный «промоход» предприняло Би-Би-Си — там запретили крутить в эфире 10 из 12 песен Лерера. Тут уж все поняли, что родилась новая звезда, Тому Лереру предложили контракт большие лейблы (Decca), и в 1959-м вышло сразу два альбома — студийный «More of Tom Lehrer» и концертный «An Evening Wasted with Tom Lehrer» («Вечер насмарку с Томом Лерером»), записанный в театре Сандерса в его родном Гарварде.

«Я знавал парня по имени Генри, который был таким себе на уме, что писал свое имя через цифру «3» — Ген3ри, где «три», как вы понимаете, не читается. Он был обеспечен, потому что унаследовал отцовскую фирму по производству дегтя и перьев, и мог позволить себе всякие интеллектуальные занятия типа литературы. Помню его душевный рассказ про молодого некрофила, который реализовал свою детскую мечту — стал судмедэкспертом...» Публика осторожно аплодирует.

(Фрагмент концертника «Evening Wasted with Tom Lehrer»)

По иронии «More of...» стала его последней студийной записью (всё, что вы найдете на стримингах более позднее, — переиздания и компиляции), а вот «живых» альбомов у него было еще много. И правильно: живая форма для этой музыки — самая лучшая. Особенно когда межпесенные комментарии Тома длятся больше, чем сами песни. Хотя иной раз, когда взрыв смеха перебивает его монолог или пение, жалеешь, что не знаешь английский в совершенстве и не можешь увидеть, как это было, — немалая доля его обаяния была именно в мимике, жестах и актерской игре. То есть непереводимо.

Том Лерер выступает в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, 1960 год. Фото из архивов выпускников университета

Песни, чтобы упасть со стула

Открывает и тот, и другой альбом «Poisoning Pigeons in the Park» — милый вальсок с жестоким текстом. Когда Том записывал студийную оркестровую версию (ее зачем-то захотел лейбл, рассчитывая на успех сингла — зря!), на фортепиано ему аккомпанировал приглашенный музыкант — получив ноты, тот проиграл инструменталку и спросил, улыбаясь: «Как называется эта прелестная мелодия?» — «Отравление голубей в парке». «Это единственный раз, когда я увидел, чтобы человек в буквальном смысле слова упал со стула», — вспоминал Лерер.

С тех пор Том больше не записывался в студии, но это не значит, что он перестал сочинять. Серию сатирических песен он написал по заказу телешоу «That Was the Week That Was», выходившего на канале NBC в 1964–1965 годах. Пели их, правда, другие люди, зато Лерер исполнял их вживую — так вышел концертный альбом «That Was the Year That Was» (1965, снова на Decca). Среди множества тем есть и околонаучные — например, в «New Math» (речь идет о новом учебнике математики, который тогда насаждали в американских школах) он учит вычитать в десятеричной и восьмеричной системах счисления, как обычно, в любимом формате скороговорки. «В следующий раз займемся делением в столбик!» — обещает он в конце песни. А «Werhner von Braun» посвящена известному ракетостроителю, создателю «Сатурна V» и «Фау-2». «Какая разница, на кого падают ракеты? Мое дело — чтобы они взлетали!»

Когда мы переиздавали «An Evening Wasted With...», пришлось немного отредактировать запись, потому что там слишком много аплодисментов, и они слишком громкие. Та же история была с «That Was the Year...», и звукорежиссер не мог поверить, что я это делаю, сказал мне: «На прошлой неделе тут был Аллан Шерман (американский комик-пародист. — Прим. авт.), и он просил нас добавить аплодисментов!» Я ответил: «Он может взять мои!»

Разбирать тексты Лерера можно долго и с интересом. Переводить лучше не пытаться. «Юморист с чернушной ноткой» называли его рецензенты. Здоровая доля мизантропии, черного юмора, словно аналитического, наблюдательского подхода к человечеству, его повадкам и деяниям, отличала многие его песни. И вместе с тем сожаление, сочувствие и соучастие. «Негры ненавидят белых, белые ненавидят негров, а евреев ненавидят все. Но на Всенародной неделе братства, на неделе улыбнись-другому-братства, легко быть милым с тем, кто хуже тебя, ведь это всего лишь на неделю! Скажи спасибо, что не целый год!» («National Brotherhood Week»). В одном из интервью Лерер объяснял, что его «песни о любви» («She’s My Girl», «The Masochism Tango», «Hold Your Hand in Mine») вовсе не высмеивают любовь как таковую. Любовь — прекрасное чувство. А вот над популярными слащавыми балладами смеяться можно и нужно, облекая в привычную форму едкое и шокирующее содержание. «Вместо того, чтобы петь забавным голосом или дурачиться на сцене, я старался сочинять песни, смешные сами по себе, — говорил Лерер. — И я не комедиант, и даже не исполнитель, я просто демонстратор песен. Хочу, чтобы публика после концерта обсуждала юмор, заложенный в песнях, а не то, какой смешной человек выступал».

Родом из Tin Pan Alley

Что касается музыки, в ней Том Лерер скорее исповедовал подход, который он приписывал Лобачевскому. Кое-что из мюзиклов, кое-что из опер, кое-что — из бесконечного наследия танцевальной, народной, «корневой» музыки, романсов, шлягеров всех толков. Наконец, просто общие мелодические формулы и ритмы — латино, регтайм, вальс... «Рerfect blend of Tin Pan Alley cliches» (идеальная смесь клише нью-йоркской легкой музыки первой половины XX века) — хорошая фраза из одной из рецензий. Вот чего в его творчестве не было, так это блюзовых, рок-н-ролльных и в известной мере даже джазовых форм. Хотя, казалось бы, Лерер был их ровесником. Но не случайно в том же «Evening Wasted...» он, шутя, говорил о «рок-н-ролле и другой детской музыке». Видимо, он предпочитал шутить с позиции аутсайдера, отстраняясь от модных жанров, уходя в любимую архаику. Что уж говорить об эре рока, «Битлов», психоделии... Солидаризируясь идейно с «левым» движением, с протестами против войны во Вьетнаме (последний концерт Лерера был в 1972 году в поддержку кандидата в президенты Джорджа Макговерна, проигравшего тогда Ричарду Никсону), он совершенно не вписывался в новую музыкальную, звуковую среду. В движении хиппи, психоделического рока, где были свои поэты странного и абсурдного, он был бы «ходячим ископаемым». А Лерер предпочитал быть остроумным, смешным, а не глупым. Да и идея изменить мир песнями как-то угасла. «Политическая сатира потеряла смысл после того, как Генри Киссинджер получил Нобелевскую премию мира», — говорил он впоследствии. Певцы протеста его не вдохновляли — какой смысл идти в компанию тех, кто думает так же, и петь про то, с чем все согласны?

Том Лерер еще немного сочинял в 1970-е для детского образовательного шоу «The Electric Company», на этом его активная творческая карьера завершилась. «Я пишу, если мне приходят идеи, и не пишу, если они не приходят, — объяснял он. — И постепенно второй вариант стал преобладать. Мне еще говорят, мол, мне же нравилось [быть музыкантом]? Да, нравилось. Но мне и школьные годы нравились — это не значит, что я хотел бы вернуться в школу». В других интервью он говорил, что на него повлиял переезд в Санта-Круз — вдали от студенческого Гарварда не сочинялось так, как прежде. В третьих — что он, повзрослев и помудрев, в любом споре стал понимать обе стороны и уже не испытывал такой потребности высмеивать одну из них. Сочинять песни продолжал — но для собственного развлечения, подобно тому, как решают кроссворд из газеты, и даже не думал их записывать. Иногда, слушая радио, думал: «Я бы сочинил такую же песню не хуже!», а потом останавливал свой порыв: «Но и не лучше. Они и так хорошо справляются. Зачем еще одна такая же песня? Нужны другие...»

Эхо «Большого взрыва»

И наш герой вернулся к математике. Правда, с чистой наукой было покончено — еще в 1965-м, спустя пятнадцать лет работы, он решил не завершать свою диссертацию по математической теории моды в статистике. Лерер стал преподавателем — причем для гуманитариев, читал курсы математики (как он говорил, «математика для теноров») и истории музыкального театра в Калифорнийском университете в Санта-Крузе. Из тех, кто достиг успехов, Том с гордостью упоминает певицу Рону Фигероа (Rona Figueroa), исполняющую главные роли на Бродвее. Говорят, среди студентов были и его фанаты, но, как правило, такие быстро отсеивались — речь была совсем про другое. Последний курс он прочитал в 2001 году.

А песни продолжали жить сами по себе. В 1980-м в Лондоне поставили шоу «Tomfoolery» по песням Лерера. Он спел одну песню на премьере. Потом эпизодически выступал по всяким хорошим поводам. В 1993-м на собрании American Physical Society снова поставили «Физическое ревю» (судя по всему, к 100-летию научного журнала Physical Review, название которого Том и обыгрывал в своей постановке), там играли некоторые участники оригинальных перфомансов, но не сам Лерер. В 1998-м он в последний раз вышел на сцену, спев «Poisoning Pigeons in the Park». Было это в Лондоне на сборном концерте «Hey, Mr. Producer!», посвященном продюсеру «Tomfoolery» Кэмерону Макинтошу.

Своим источником вдохновения Тома Лерера называли «Weird Al» Янкович и Дональд Фэйген из Steely Dan. И почему-то не называли товарищи из Monty Python, а было бы здорово. Его песни перепевали на шведском и испанском языках. А уж на английском — без счета. В 2010-м — неожиданный подарок: песня «Elements» прозвучала в эпизоде популярного сериала «Теория Большого взрыва», что привело к Тому поколение новых фэнов. В 2020-м Лерер объявил все свои сочинения свободными от копирайта и опубликовал на сайте tomlehrersongs.com. «Помогите самим себе, не посылайте мне никаких денег!» — добавил он в «дисклеймере».

В 2024-м один давний поклонник Фрэнсис Беккет поставил на сцене трибьют, озаглавленный «Tom Lehrer is Teaching Math and Doesn’t Want to Talk to You», на который его герой никак не отреагировал. Другой фанат, норвежец Эрик Мейн, собравший на YouTube коллекцию видео, связанных с Лерером, достучался-таки до своего кумира, чтобы извиниться за неавторизованные действия — тот сказал, что ему всё равно, повел в ресторан и сам заплатил за угощение. Артист продолжал отклонять заявки на интервью и оставался полным затворником — до того самого не очень радостного летнего дня, когда друзья обнаружили Тома в его доме без признаков жизни.

* * *

Жизни, надо думать, счастливой. Том Лерер — один из тех людей, кто всегда занимался любимым делом, при этом не привязываясь к этому делу так, что оно становилось больше его самого. Он вовремя понял, что научную карьеру ему не сделать («Расширять границы человеческих знаний — не моя цель. По-моему, лучше было бы их сузить!»), а преподаванием занимался больше для своего удовольствия, читая придуманные им самим факультативные предметы вроде «роли бесконечности во всех сферах знаний» или помогая в постановках спектаклей по мотивам Шекспира — авторские гонорары обеспечивали ему безбедное существование. «Я был подростком и стал стариком, зрелость же попытался проскочить» («I went from adolescence to senility, trying to bypass maturity»), — говорил он про себя. Да, зрелость и серьезность — скверные свойства. Спросите хоть у голубей в парке.

1 Любарская Я. Александр Городницкий: «Время было тяжелое, голодное...» // «ТрВ-Наука» № 345 от 12.08.2025.

2 Лерер также говорил, что его работа для АНБ называлась «Аnalytic and algebraic topology of locally Euclidean metrization of infinitely differentiable Riemannian manifold», он процитировал ее в песне “Lobachevsky” — нет, точно пошутил...

4 The Physical Revue, by Tom Lehrer.

5 Songs from The Physical Revue with lyrics by Tom Lehrer.

6 Исследователь нейтрино и автор научных опер, «ТрВ-Наука» № 23 (292), 19 ноября 2019 года.

_200.jpg)

Том Лерер в 1943 году