И еще раз о площади Камчатки

Валерий Быкасов,

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский)

«Природа» №9, 2021

Анализ справочников и специальной географической литературы показывает, что при определении площади п-ова Камчатка примерно на равных фигурируют два числа: 370 и 270 тыс. км2. Несложная по затратам времени и усилий методология определения площадей способом квадратов или взвешиванием вырезанных контуров убеждает, что измеренная при этом площадь полуострова очень близка (с точностью

В силу профессиональных интересов (ландшафтоведение, экология, природопользование, а также история открытия и освоения Камчатки) мне постоянно приходилось и приходится иметь дело с соответствующими картами, справочниками и тому подобными материалами. И нередко обнаруживать в них досадные опечатки и/или не совсем точные сведения. Так что со временем в моем архиве накопилось изрядное количество разного рода заблуждений, а иногда и откровенных ошибок, связанных с географией и историей Камчатки. В частности, в самом конце 1980-х годов я обратил внимание на два совершенно разных — 270 тыс. и 370 тыс. км2 — значения, которые характеризуют площадь полуострова. Не скрою, поначалу я подумал, что в «Большой Советской энциклопедии»1, где фигурировала оценка в 370 тыс. км2, произошла обычная опечатка, вследствие которой цифра 2 была подменена цифрой 3. Тем не менее я решил пройтись по соответствующей литературе. И по результатам проведенного анализа опубликовал небольшую заметку, содержательную часть которой приведу дословно.

«Камчатка, полуостров на

«Камчатка, п-ов на С.-В. азиатской части СССР. Омывается на западе Охотским морем, на востоке — Тихим океаном и Беринговым морем. Вытянут на 1200 км. Шир. до 450 км. Пл. 370 км2» [Географический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 213].

«Полуостров Камчатка вытянут в северо-восточном направлении (длина 1200 км, ширина от 250 до 470 км, площадь — 270 тыс. км2)» [Гидрогеология СССР. Т. XXIX. М.: Недра, 1972. С. 9]. «Полуостров Камчатка расположен между 50°52'–60°52'′северной широты и 155°34'–164°00'′восточной долготы. Северной границей полуострова можно считать линию, проходящую от Рекинникской губы (западное побережье) на юг по реке Рекинники и далее по реке Анапке, впадающей в залив Уала (восточное побережье).

Полуостров вытянут

Таким образом, имеется более чем очевидное расхождение в цифрах, характеризующих площадь полуострова при одинаковых практически оценках его длины и ширины и при одинаковой ширине перешейка, соединяющего полуостров с материком. И ради выявления того, какие из названных источников (и насколько) ошибаются, мною, при помощи метода квадратов, было проведено определение площади полуострова в границах, указанных в монографии «Геология СССР». Которое дало цифру в 268.9 тыс. км2, вполне, кстати, укладывающуюся в норму допустимых погрешностей. И это означает, что ошибка в определении площади полуострова вкралась в энциклопедические издания. Причем, если в случае с БСЭ еще можно говорить об опечатке, то повторение этой опечатки во вторичном — Словаре — издании является уже ошибкой несомненной2.

Правда, особого резонанса та заметка не вызвала, в том числе и по причине извечной нашей российской традиции, согласно которой всё, что не соответствует официальным установкам, отвергается только на том основании, что «наши» эксперты, рецензенты и консультанты думают иначе. А ведь еще Марк Твен подметил, что эксперт — это специалист, который в сфере своей деятельности совершил все ошибки, которые только можно. Иситуация с определением площади Камчатки это суждение убедительно подтверждает.

Дело в том, что копию той газетной заметки я направил в редакцию «Советская энциклопедия». И вскоре, 27 сентября 1989 г., получил ответ, подписанный научным редактором Г. Д. Климовой и заведующей редакцией географии Л. Г. Король.

С интересом и благодарностью прочитали мы Ваше обстоятельное письмо, где Вы пишете о том, что в энциклопедические издания вкралась ошибка при определении площади полуострова Камчатки. При этом Вы ссылаетесь главным образом на многотомное издание «Гидрогеология СССР», выпущенное в издательстве «Недра» как на образец «специальной литературы».

Редакция географии провела некоторые исследования, чтобы прояснить этот вопрос, обратившись к специальной и учебной отечественной и зарубежной литературе: Любимова Е. Л. Камчатка. М. 1961; Давыдова М. И., Каменский А. И. и др. Физическая география СССР. М. 1966; Гвоздецкий Н. А., Михайлов Н. И. Физическая география СССР. 1970; The Columbia Lippincott gazettes of the World, USA, 1961; The World Book Encyclopedia, USA, 1987.

Вышеперечисленные, а также другие источники подтверждают нашу цифру — 370 тыс. км2 — или близки к ней (350 тыс. км2), что может отражать условность северной границы полуострова с материком. Издательство «Недра», с которым мы связались, чтобы уточнить площадь полуострова Камчатка, сослалось на то, что издание «Гидрогеология СССР» было заказной работой, где цифры, вероятно, не были проверены. Таким образом, у нас осталось убеждение в правильности той информации, которая дается в энциклопедических изданиях. И если Вы еще не опубликовали свою заметку, то просим учесть наше мнение.

Как можно видеть, ответ был и обстоятельным, и более чем благожелательным, тем более что список источников с завышенной площадью полуострова можно было бы и расширить. Например, авторы коллективной монографии «Север Дальнего Востока» уверяли: Полуостров вытянут в северо-восточном направлении почти на 1200 км, его максимальная ширина около 480 км. Он расположен приблизительно между широтами Киева и Ленинграда, а по площади (350 тыс. км2) немногим меньше Кавказа [1, с. 369]. Такая же оценка площади острова приводится и в «Географическом энциклопедическом словаре»3.

Впрочем, главное тут не в широте охвата справочной литературы, а в том, что мои оппоненты обратились для прояснения ситуации к своим коллегам из редакций других издательств. Тогда как если бы они проконсультировались со специалистами «Производственного картографического объединения “Картография” Главного управления геодезии и картографии при Совете Министров СССР», то мнение людей, профессионально занимающихся определением площадей всех регионов страны, по меньшей мере побудило бы их усомниться в правоте своих (и их коллег из других издательств) представлений.

И действительно, благодаря новейшим аэрокосмическим методам получения и анализа картографической информации площадь Камчатки в конце 20-го столетия в очередной раз уточнили, что нашло свое отражение в региональном издании «Камчатка. XXVII–XX вв. Историко-географический атлас» [2]. В нём площадь всей Камчатской обл. определяется в 472.3 тыс. км2, а площади материковых Пенжинского и Олюторского р-нов — в 125.1 и 72.3 тыс. км2 соответственно. Из этого следует, что площадь полуостровных районов Камчатской обл. равна 274.9 тыс. км2. И если эта величина не совпадает с исходной (270 тыс. км2) оценкой, то лишь потому, что Карагинский р-н, несколько выходя за пределы полуострова, занимает небольшую часть материковой территории области (ныне Камчатского края).

Толбачинский дол. Лиственницы, засохшие на корню от выпавшего горячего шлака в ходе извержения летом 1975 г. Застывшие ветровые шлаковые волны на склоне моногенного вулкана. И вновь появившаяся лишайниковая растительность у его подножия

Впрочем, самое интересное заключается в том, что редакторы «Советской энциклопедии» вполне могли усомниться в своей точке зрения и в том случае, если бы они, как призывал я, просто расчертили карту Камчатки на квадраты и посчитали их. Или вырезали бы контур полуострова и взвесили его на аптекарских весах. Ибо и в том и в другом случае ошибка в 100 тыс. км2 (а это практически равно площади Исландии, более чем вдвое превышает площадь Голландии и в три с лишним раза больше площади Бельгии) сразу бы бросилась в глаза.

Тем не менее лично для меня ответ редакторов оказался полезным, ибо он показал, что мало просто обнаружить ошибку — надо еще суметь убедить в ее наличии. Поэтому я опубликовал еще две небольшие заметки по этому поводу: «Ошибка в географии» [3] и «Об одной ошибке в географии» [4]. А через 10 лет после выхода в свет первой заметки обобщил проблему в большой статье, напечатанной в областной газете4. Мне тогда показалось, что на этом тема площади полуострова будет исчерпана. Но нет, через восемь лет она снова всплыла на поверхность.

Дело в том, что, участвуя в работе XIII научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока, проходившего в Иркутске в 2007 г., мне вроде бы удалось «всколыхнуть» коллег-географов сообщением о ситуации с площадью Камчатки. Во всяком случае, тогда президиум совещания озвучил мнение, что к решению этой проблемы следует привлечь специалистов-картографов.

Но никаких подвижек так и не последовало. А потому я решил еще раз напомнить о проблеме. И с этой целью подготовил и отослал очередную статью в редакцию журнала «География и природные ресурсы», который выпускает Институт географии имени В. Б. Сочавы в Иркутске. Публикацию, которую я предварил замечанием о том, что в связи с предстоящим выходом из печати тома энциклопедии на букву «К» не мешало бы оповестить редакцию издательства «Большой Российской энциклопедии» об ошибке в оценке площади Камчатского п-ва, дабы предотвратить ее повторение.

Так я открытым текстом предлагал редакции журнала, а заодно и дирекции института повлиять своим авторитетом на позицию редакции «Большой Российской энциклопедии», выпустившей к тому времени в свет несколько словарей и энциклопедий5, в которых площадь полуострова по-прежнему оценивалась в 370 тыс. км2.

Однако и на этот раз голос мой не был услышан. Более того, ответ рецензента был настолько казенным по букве и по духу, что можно говорить о неспособности видеть проблему. Ибо он, руководствуясь надуманными правилами написания научных статей, поначалу привел несколько критериев (отсутствие новизны и актуальности, несоблюдение формальных правил написания научных статей и ненаучный язык изложения), препятствующих ее публикации. А в конце буквально возмущенно заявил: Ну сколько можно писать об одном и том же!, позабыв при этом о том, что повторение — мать учения.

Правда, если судить с формальной точки зрения, в моей статье действительно не было ни новизны, ни оригинальности, ни научного стиля изложения, ни обсуждения результатов, ни самих результатов. И всё же, полагаю, что если бы в навязываемых ученым «правилах поведения» существовали еще два пункта: проблема и ее решение, то они могли бы быть заполнены следующим образом: да, ошибка в географии Камчатки есть; да, ее надо решать.

Что же касается актуальности, то в вышедшем в 2008 г. томе «Большой Российской энциклопедии» на букву «К» напечатано: Камчатка, полуостров на северо-востоке Азии; один из крупнейших (второй после Таймыра) в России. Пл. 370 тыс. км2. Вытянут с севера на юг на 1200 км, макс. ширина 450 км. Узким (до 100 км) тундровым перешейком Парапольский дол соединяется с материком6.

Неточность в определении площади Камчатского п-ова была снова воспроизведена. А помимо этого оказалась повторена и другая ошибка: на самом деле Камчатский п-ов отделяется от материка не Парапольским долом, протягивающимся по материку с северо-востока на юго-запад, а Рекинниковским долом, простирающимся между материком и полуостровом от Пенжинской губы к Карагинскому заливу Берингова моря с северо-северо-запада на юго-юго-восток.

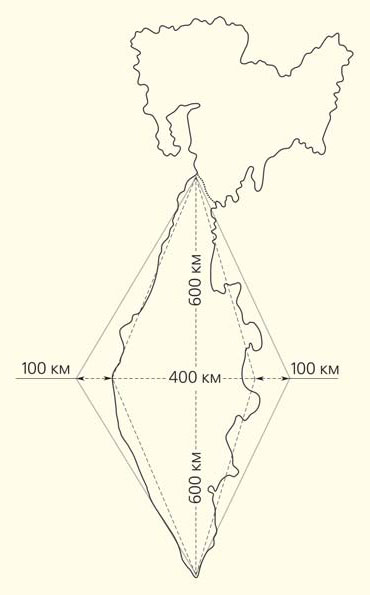

Контур п-ова Камчатка, в который вписаны и вокруг которого описаны треугольники, позволяющие дать оценку его площади. Площадь внешнего ромба равна 360 тыс. км2, внутреннего — 240 тыс. км2, площадь Камчатки — примерно 270 тыс. км2

Итак, в новой «Большой российской энциклопедии» площадь полуострова в очередной раз указана неверно. Похоже, что в ближайшие полвека эта ошибка будет вновь и вновь тиражироваться во всякого рода географической литературе. Вот отчего я и решил еще раз обратить на нее внимание. Ну а для того чтобы убедить сомневающихся, приведу простенький чертеж. В том смысле простенький, что он наглядно раскрывает суть дела. Подчеркну лишь, что площадь участков полуостровной территории, расположенных за гранями внутреннего ромба, с лихвой перекрывается исключением из площади ромба морских акваторий, вписанных в ромб. Так что общая площадь полуострова действительно не может быть более 270 тысяч км2.

Выводы? Их два. Первый: освобождаясь от плевел ошибок, не стоит пренебрегать даже самым маленьким семечком истины, ибо из него может вырасти проблема. И неважно, насколько она важна и значима. Важно не потерять ее вместе с шелухой. Второй: закрывать глаза на ошибки — это еще одна, причем весьма принципиальная, ошибка. Ибо ошибки, если их не замечать и не исправлять, имеют свойство распространяться и множиться бесконечно. Что я и попытался показать в данной статье.

Литература / References

1. Север Дальнего Востока. М., 1970. [North of the Far East. Moscow, 1970. (In Russ.).]

2. Камчатка. XXVII–XX вв.: Историко-географический атлас. М., 1997. [Kamchatka. The XXVII–XX centuries: Historical and Geographical Atlas. Moscow, 1997. (In Russ.).]

3. Быкасов В. Е. Ошибка в географии. Известия Всесоюзного географического общества. 1991; 6: 555. [Bykasov V. E. An Error in Geography. News of the Soviet Union Geographic Society. 1991; 6: 555. (In Russ.).]

4. Быкасов В. Е. Об одной ошибке в географии. Геодезия и картография. 1992; (1):

1 Большая Советская энциклопедия. Т. XI. М., 1973; 288.

2 Быкасов В. Е. Ошибка в географии Камчатки — но только ли в ней? Камчатская правда. №204, 3 сентября 1989 г.

3 Географический энциклопедический словарь. М., 1989; 212.

4 Быкасов В. Е. Ошибки географические — последствия экономические. Новая Камчатская правда. №2,

5 Отечество. История, люди, регионы России. Энциклопедический словарь. Сост. А. П. Горкин, В. М. Карев. М., 1999; Популярный энциклопедический словарь. М., 1999; Новый энциклопедический словарь. М., 2000; Географический энциклопедический словарь: географические названия. Гл. ред. В. М. Котляков.

6 Большая Российская энциклопедия». Т. 12. М., 2008; 767.

-

-

Хм...

Если перевести на общепонятный язык, Вам просто отвечают - а ты кто такой? Одни вежливо, другие - не очень.

Природа опубликовала, может что стронется. Но совсем не обязательно.

Вот если бы Вы выявили такого рода казусы в административных документах, списках, нормах и кадастрах, тогда может кто-нибудь и зашевелился бы. Прокуратура, например :)) А так... Станет большой, а тем более средний или мелкий околонаучный чин ввязываться? У него совсем другие проблемы.

Вулкан Вилючик и Авачинская губа. Здесь и далее фото автора