Озеро Толмачёва (Камчатка)

Валерий Быкасов,

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский)

«Природа» №3, 2018

Озеро Толмачёва располагается в южной части Камчатского п-ова, на северо-западной периферии Толмачёва дола, представляющего собой лавово-пирокластическое плато, образованное в результате проявления ареального (площадного) вулканизма.

Происхождение озерной чаши этого одного из самых больших и красивых пресных водоемов Камчатки связано с подпрудой русла р. Толмачёва лавово-пирокластической плотиной, перегородившей западную оконечность тектонического прогиба (грабен-синклинали) земной коры в ходе извержений нескольких моногенных вулканов1, приуроченных к западной оконечности этого прогиба.

Согласно первому научному обследованию озера, проведенному в 1966 г. сотрудниками Камчатского отделения ТИНРО, его средняя глубина составляла 7,9 м, максимальная — 26,0 м, а площадь озерного зеркала достигала 11,2 км2 [1]. Однако после строительства в 1997 г. каскада Толмачёвских ГЭС уровень воды значительно поднялся и площадь антропогенного водоема в 1999 г. достигла 24,7 км2 [2].

Тем не менее изначальные параметры естественного озера были значительно большими, чем у современного водохранилища. Об этом свидетельствуют два береговых уступа (высотой около 1,5–2 и 4–5 м над современным пляжем) на южном борту озера, формирование которых объясняется двукратным прорывом естественной плотины и, следовательно, двукратным же понижением уровня воды в первичном водоеме.

Береговые уступы древнего водоема

Интересна и история появления имени этого озера. Первоначально оно называлось Опальским. Об этом позволяет судить легенда коренных жителей-ительменов (...На самом верху горы [Опалы. — В.Б.] есть пространное озеро, а около его много китовых костей, которых мясом питаются, по их [камчадалов. — В.Б.] мнению... Гамулы2), записанная великим русским натуралистом С. П. Крашенинниковым [3, с. 69]. Правда, на самом деле это «пространное озеро» располагается не на вершине вулкана, а в 15 км к востоку-северо-востоку от его подножия. Но, поскольку Крашенинников сам на озере не бывал, а показания местных жителей, к тому же в переводе с ительменского на русский, были очень туманными, он ограничился всего лишь изложением древней легенды.

Однако впоследствии это название было забыто, о чем свидетельствует другой великий натуралист, К. Дитмар: В Карымчину впадает очень быстрая река Толмачёва, вытекающая из одного озера у подошвы Апачинской сопки [вулкана Опала. — В.Б.], находящегося недалеко от истоков р. Апачи [ныне р. Опалы. — В.Б.], впадающей с р. Голыгиной в одну общую губу [4, с. 440]. Спустя более полувека после него известный ботаник В. Л. Комаров, упомянув о реке Толмачёва, о названии озера также ничего не говорил [5]. Не приводил названия этого озера и геодезист Н. Г. Келль — другой участник известной Камчатской экспедиции Ф. П. Рябушинского [6]. И лишь в 1910 г. озеро получило свое нынешнее название3.

Что же касается причин появления у озера этого имени, то камчатский краевед В. И. Воскобойников связал его происхождение с неким «толмачом» (переводчиком), якобы некогда проживающим на его берегах. Так и закрепилось, по его мнению, за озером татарское название, а от озера — за грядой гор в этом районе4.

Однако это предположение Воскобойникова явно не соответствует реальности, ибо ниже озера, на р. Толмачёва, существовали довольно высокие водопады, препятствовавшие проходу рыбы в озеро, отчего до 1985 г. ее там не было вообще [2]. А потому проживание на его берегах, из-за отсутствия постоянного источника пропитания, было попросту невозможно. Так что даже если и признать, что в основе нынешнего названия озера лежит слово «толмач», то, скорее всего, это имя к озеру перешло от названия реки, в нижнем течении которой ловлей лосося мог промышлять этот самый переводчик.

Нечто похожее писал и В. П. Кусков5, по мнению которого название поначалу принадлежало реке, вытекающей из озера, и только потом от нее получили свои имена и само озеро, и гора, расположенная возле его берега. Другое дело, что происхождение этого названия он связывал не с мифическим толмачом, а с искажением русскими ительменского имени типа Хомучь или Греничь — наподобие того, как ительменское имя реки Тулуачь превратилось в русское название Толбачик.

Итак, как уже говорилось, в естественном состоянии озеро было безрыбным. Однако потенциально оно было вполне пригодно для обитания рыбы, что и было доказано в 1985 г., когда камчатские ихтиологи вселили в озеро 90 производителей пресноводной формы нерки (кокани) из озера Кроноцкого. В 1988 г. к ним добавили еще 800 сеголетков из озера Карымского [7]. Вселенцы на новом месте прижились настолько успешно, что с 1993 по 1997 г. в нем ежегодно добывалось 5–6 т этой деликатесной рыбы [8].

Вместе с тем преобразование озера в водохранилище с гидрологическими условиями, отличающимися от первично-озерных, характеризовалось изменением структуры фито- и зоопланктонных сообществ нового водоема [2].

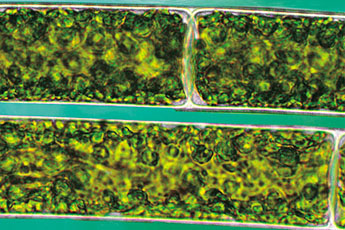

В частности, в первые годы в диатомовом комплексе водохранилища произошла смена доминанты: ею стала Asтerionella formosa, относящаяся к широко распространенным видам-космополитам, которые заселяют водоемы с относительно высоким содержанием органического вещества и с большим летним периодом прогревания эвфотического слоя6. Однако после 2000 г. в микробиоте озера, в зависимости от погодных и прочих особенностей того или иного года, стали преобладать либо зеленые водоросли рода Scenedesmus, либо крупные представители золотистых водорослей, либо цианобактерии [2]. В последнем случае наблюдалось зеленое цветение воды.

Подобное же массовое размножение водорослей в конце июня 2017 года, но уже не в воде, а на поверхности льда и снега, привело к окрашиванию снега в красный цвет. Кстати, я наблюдал подобное «цветение» снега на Камчатке и ранее. Но в прошлые разы площади окрашенных участков были небольшими, да и интенсивность (всего лишь полупрозрачный налет) окраски особого не впечатления не производила. В этот же раз «цветение» снега и льда было настолько эффектным, что заслуживает специального описания.

Один из участков наиболее интенсивного окрашивания снежного покрова. 30 июня 2017 г.

Начну с того, что в 2017 г. окрашивание поверхности снега и льда на оз. Толмачёва скорее всего было связано с обилием выпавшего в зиму снега и с конкретными погодными условиями во время образования красного налета. При первом моем посещении озера, 28 июня, погода (низкая облачность и очень сильный холодный ветер) была близка к экстремальной для этого времени года. Поэтому начавшееся размножение водорослей приостановилось, а окрашивание снега было едва заметным. Но стоило 29 июня солнцу прогреть воздух в течение одного дня, как процесс таяния снега и размножения водорослей принял буквально взрывной характер, и уже к полудню следующего дня наиболее прогретая низменная часть побережья озера приобрела красновато-рыжую окраску. Ну а ближе к вечеру того же дня снег здесь растаял почти полностью, и выпавшая в осадок хламидомонада на время украсила собой водно-прибойную рябь песчаных озерных отложений.

Начальный этап окраски снега на озерных берегах. 28 июня 2017 г.

Впрочем, уже через считанные дни продолжающееся таяние снега и льда в Толмачёвском долу, а также повышенный сезонный подток грунтовых вод привели к заметному поднятию уровня воды, скрывшей и смывшей всю водорослевую окраску до следующего раза. И вовсе не факт, что подобное окрашивание снега и льда на озере непременно произойдет и в будущем году, ведь условия, благоприятные для столь же бурного размножения хламидомонады, могут и не сложиться (не говоря уже о том, что природа в тех или иных своих проявлениях также нуждается в отдыхе).

Кстати, нелишне, наверное, будет в связи с этим отметить и то, что иногда окрашенный водорослями снег имеет вкус арбуза. Попробовать снег на вкус я как-то не догадался. Но вот вода вблизи окрашенного снега слегка отдавала тухлятинкой. Вероятнее всего, это было следствием попадания в воду отмирающей водоросли.

Что же касается причины окрашивания снега и льда, то это произошло в результате бурного размножения зеленых одноклеточных водорослей рода хламидомонада (Chlamydomonas). Обычно водоросли этого рода обитают в пресных мелководных, а потому достаточно прогретых и загрязненных водоемах. Однако наряду с теплолюбивыми формами существуют и виды, которые могут жить в почве. А некоторые из них (так называемые криофилы) нередко прекрасно развиваются на поверхности снега и льда. К их числу и относится хламидомонада снежная (Ch. nivalis).

И в самом деле, обычно большую часть времени Ch. nivalis проводит в виде неподвижных шаровидных клеток (зигот), густо заполненных красным пигментом гематохромом. Однако в отдельные годы, при бурном таянии снега, зиготы начинают очень быстро размножаться, образуя за счет нескольких последовательных делений до 32 неподвижных мелких клеток, а также типичные подвижные хламидомонады. В совокупности это и приводит к «цветению» снега.

Выпавший после таяния снега осадок из клеток отмершей хламидомонады снежной. 30 июня 2017 г.

Стоит отметить, что, помимо названной снежной, есть множество других водорослей, при интенсивном размножении которых снег и/или лед также могут приобретать самую разнообразную — вплоть до черной — окраску. Общее число водорослей, обнаруженных в криобиотопах, достигает 350, но истинных криобионтов, способных развиваться только в таких условиях, значительно меньше — немногим более 100 видов. Так, например, зеленый цвет снегу обычно придают десмиевые водоросли, тогда как коричневую окраску вызывают диатомовые. Но иногда коричневый окрас снега может появиться и в результате бурного развития тех же десмиевых водорослей. Что же касается окраски льда арктических и антарктических бассейнов, то там развиваются преимущественно диатомовые водоросли, придающие льду грязно-бурый или желто-коричневый цвет. Другое дело, что такое «цветение» льда, в отличие от «цветения» снега, происходит за счет массового развития водорослей не на поверхности льда, а в нижних его частях7. Впрочем, это уже другая история, к нашему случаю имеющая лишь косвенное отношение.

Литература

1. Крохин Е. М., Куренков И. И. Толмачёвское озеро (результаты рекогносцировки). Архив КамчатНИРО. Петропавловск-Камчатский, 1967.

2. Лепская Е. В., Базаркина Л. А., Уколова Т. К., Шагинян А. Э. Развитие гидрологических процессов в Толмачёвском водохранилище в период становления его экосистемы // Доклады IX Международной научной конференции «Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей». Петропавловск-Камчатский, 2009: 22–29.

3. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. Т. I. СПб.; Петропавловск-Камчатский: 1994.

4. Дитмар К. Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. Ч. 1: Исторический отчет по путевым дневникам. Петропавловск-Камчатский, 2009.

5. Комаров В. Л. Путешествие по Камчатке в 1908–1909 гг. Петропавловск-Камчатский, 2008.

6. Келль Н. Г. Карта вулканов Камчатки. Камчатская экспедиция Ф. П. Рябушинского 1908–1911 гг. Л., 1928.

7. Куренков И. И., Леман В. Н., Чебанова В. В., Упрямов В. Е. Антропогенные преобразования озерной и речной экосистемы в результате строительства электростанции на озере Толмачёва // Тезисы второй областной научно-практической конференции «Проблемы охраны и рационального использования биоресурсов Камчатки». Петропавловск-Камчатский, 2000: 139–141.

8. Куренков И. И. Результаты интродукции кокани в озера Камчатки // Доклады областной научно-практической конференции «Проблемы охраны и рационального использования биоресурсов Камчатки». Петропавловск-Камчатский, 1999: 30–38.

1 Моногенным называют вулканическое сооружение, образовавшееся в результате одноактного процесса поступления на дневную поверхность жидких (лав) и/или рыхлых (шлаков и пеплов) изверженных продуктов. Обычно это небольшой вулканический конус.

2 Гамулами в мифологии ительменов именуются злые духи такого исполинского роста, что они, выловив в море китов, приносили их в свои подземные жилища, расположенные внутри вулканов, нанизав на каждый палец своей руки по киту. Затем гамулы разжигали внутри вулкана-юрты костер и жарили свою добычу, отчего, как считали ительмены, и происходят вулканические извержения.

3 Кусков В. П. Краткий топонимический словарь Камчатской области. Петропавловск-Камчатский, 1967.

4 Воскобойников В. И. Слово на карте. Петропавловск-Камчатский, 1962. С. 34.

5 Кусков В. П. Краткий топонимический словарь Камчатской области. Петропавловск-Камчатский, 1967. С. 85.

6 Эвфотический слой, фотическая зона — освещаемый солнцем верхний слой вод водоема, в котором благодаря фотосинтетической деятельности фитопланктона, бентосных водорослей и высших растений происходит фотосинтез.

7 Жизнь растений: В 6 т. Т. 3: Водоросли. Лишайники / Ред. М. М. Голлербах. М., 1977. С. 68–70.

Избранное

См. также

Озеро Толмачёва (вид с юго-запада). Здесь и далее фото автора