Парадоксы диплодока

Альберт Кулик,

кандидат биологических наук

«Химия и жизнь» №7, 2024

Вода или суша?

Диплодок был огромным динозавром: достигал в длину более 30 метров и весил около 30 тонн. Некоторые особи были настолько велики, что соответствовали по массе современным китам. А характерные особенности диплодока — очень длинная шея и еще более длинный и мощный хвост. Заключенное между ними компактное бочковидное туловище опиралось на две пары столбообразных пятипалых ног с короткими массивными когтями на внутренних пальцах.

Первое время зоологи считали, что диплодок, как и вообще крупнейшие динозавры, большую часть времени проводит в воде. Однако по мере исследований эта версия вызывала всё больше сомнений, позднее ее и вовсе пересмотрели. Что не означает достижения полной ясности в вопросе, где и как жил диплодок. Например, в пользу водного образа жизни свидетельствует расположение ноздрей на макушке. Тем не менее фактов противоположного характера оказалось куда больше.

Диплодоку подходил водоем строго определенной глубины. Глубина по колено не давала ему эффекта выталкивающей силы воды. Глубины же, при которых голова не могла подняться над водой, также были не для него. Для овладения ими диплодоку пришлось бы учиться плавать, что было для него очень проблематично. Ходьба же в воде — наихудший способ передвижения, ведь жидкость оказывает сильное сопротивление движению ног и одновременно скрывает от наблюдения поверхность дна, на которую приходится ступать. Массивному диплодоку понадобились бы не просто водоемы подходящей для него глубины, но еще и с ровным, не заваленным камнями и нетопким дном.

Решающими же стали доводы, связанные с особенностями строения позвоночника диплодока (подробнее об этом в следующем разделе). Они не позволяли ему держать шею вертикально, как это делают жирафы, что накладывало ограничение на глубину погружения. Расчеты также показали, что использование даже наклонной шеи не помогает: динозавру пришлось бы закачивать воздух из области низкого (атмосферного) давления на поверхности в область более высокого давления под водой. Однако раздвигать ребра при этом было бы слишком накладно. Компьютерное моделирование показывает, что погруженные в воду наиболее крупные зауроподы, к числу которых принадлежит диплодок, не могли дышать из-за сильного давления воды на грудную клетку. Это накладывает серьезные ограничения на их водный образ жизни.

В свете сказанного диплодок должен был, не избегая совсем воды, относиться к ней осторожно. В особенности это касается рек, на низких и топких берегах которых легко увязнуть, а на высокие берега ему невозможно подняться. Да и вообще, переходя реку вброд, диплодок рисковал неожиданно вступить ногой в невидимую под водой яму и упасть. Что, вероятно, и происходило, поскольку (об этом свидетельствует палеонтология) при разливах рек малоподвижные зауроподы, в том числе диплодок, погибали иногда целыми стадами. Но из этих же фактов следует, что эти ящеры, как минимум, не избегали воды. Держись от нее на достаточном удалении, они не тонули бы так часто.

Впрочем, объективную реконструкцию отношения диплодока к воде осложняет избыток сбивающих с толку абсолютно некорректных аналогий (слоны, бегемоты) из современной биосферы. В нынешнем животном мире нет ничего подобного диплодокам, а стало быть, и сравнивать его не с кем. Так что экстраполяция на диплодока тех или иных аспектов поведения современных животных неправомерна.

Феномен мезозойской шеи

Мезозойская шея — это, прежде всего, длинная шея. Например, у малоизвестного маменчизавра ее длина 15 метров. Животные с очень длинными шеями встречались в эпоху динозавров удивительно часто. На суше это диплодок, в воде — плезиозавр (именно такого ящера одно время пытались использовать для объяснения феномена Лох-Несского чудовища. — Примеч. ред.). В воздухе — гигантские птерозавры. То есть речь идет об отдаленно родственных группах рептилий, длинные шеи которых не могут иметь ни общего происхождения, ни общего назначения, так как совершенно разным был образ жизни их обладателей.

Однако разве сейчас нет животных с длинной шеей? Вспомним хотя бы жирафов и лебедей. Ну и змей, в некотором роде целиком состоящих из шеи. Образ современных жирафов, лебедей и змей, собственно, и сбивал долгое время палеонтологов с толку. К мезозойским тварям они пытались приладить шеи кайнозойского образца. Очень гибкие, с множеством степеней свободы, а в некоторых случаях (жираф) еще и оборудованные хитрыми устройствами, обеспечивающими бесперебойное кровоснабжение мозга, независимо от позы тела. В мезозое использовались шеи (в том числе у диплодока) совершенно другого образца — полужесткие и с ограниченными углами наведения по вертикали и по горизонтали.

Майкл П. Тейлор из Бристольского университета, желая разобраться с фантазиями ученых и совершаемыми ими вольно или невольно подтасовками, провел манипуляции с последовательными позвонками зауропода Giraffatitan brancai. Он попытался вручную соединить два позвонка и эмпирически определить возможный диапазон движений. Из-за незначительного естественного искривления зигапофизов эти позвонки невозможно соединить в более вытянутом положении относительно друг друга, чем показано на фото. То есть, в каждом сочленении, а всего в шее диплодока 15 позвонков, смещение было возможным на небольшой угол. Подробности см. в статье Michael P. Taylor «Almost all known sauropod necks are incomplete and distorted» (PeerJ 10:e12810, 2022)

Если бы шея диплодока была гибкой, ему пришлось бы постоянно удерживать ее от падения на землю напряжением мускулатуры. Фактически же вес принимали на себя позвонки и сухожилия. Но при этом угол возвышения (и снижения) не мог быть больше 30 градусов. Заслуживают внимания и особенности строения сухопутных шееобладателей. В случае морских ящеров вес шеи большой проблемы не представлял, хотя и гибкой она не становилась. Зауроподы же и птерозавры вынуждены были максимально облегчать шею. Так, внешне до абсурда массивная шея широко известного птерозавра кетцалькоатля была в буквальном смысле надувной (пневматической) благодаря воздушным полостям в позвонках. Так же, с поправкой на масштаб, была устроена и шея маменчизавра.

Итак, в мезозое длинные шеи пользовались огромной популярностью у не связанных групп архозаврид. Причем мезозойские шеи вообще и шея диплодока в частности заведомо были не способны выполнять те же функции, что и длинные, но гибкие шеи животных кайнозоя. Мезозойские шеи возникают в эволюции ящеров несколько раз независимо, причем (и это самый загадочный вопрос) ни в одном из случаев их назначение не оказывается очевидным с позиции современных представлений о целесообразности.

Мезозойская шея будто бы не выполняет иных функций, кроме как увеличения расстояния головы от тела, и это ничем не оправдано. Так, под водой из-за сопротивления среды длинная шея не принесла бы пользы плезиозавру. По этой причине киты, ихтиозавры и мозазавры (крокодилы даже) без шеи обходились. Кажется также, что диплодоку короткая шея, но с большими углами наведения, позволяла бы добывать пищу на суше с таким же успехом, как и длинная, при большей легкости и меньшей уязвимости.

Уязвимость мезозойской шеи поражает больше всего. Это же невооруженный, тихоходный монстр с пневматической шеей длиной чуть ли не с себя! А как это вообще работало? В случае вооруженного клювом кетцалькоатля ситуация кажется не менее странной.

Можно говорить лишь о наличии парадокса. Его разгадка — дело будущего. Пока же можно предположить, что существование жестких мезозойских шей было результатом совокупного действия двух факторов. Во-первых, гибкие шеи требуют установки на них головы, способной к просчету сигнала с органов равновесия при вращении головы в трех плоскостях. Органы эти находятся в голове, и всё это время она должна делать поправки на свое положение относительно тела. Видимо, подходящей для кайнозойской шеи головы в мезозое еще не было изобретено, и мезозойской голове хватало жесткой шеи. Во-вторых (и проблема тут опять-таки в голове, а не в шее), мезозойские хищники, скорее всего, еще не были обучены эволюцией прицельным атакам по уязвимым местам жертвы. Это умеют делать млекопитающие, но нынешние крокодилы и змеи прицеливаются просто по общему силуэту жертвы, чтобы попасть хоть куда-то. По всей видимости, мезозойские растительноядные ящеры (в их числе диплодок) еще не сталкивались с хищниками, понимающими, что укус в шею более результативен для овладения жертвой, нежели укус в хвост.

И последнее. Долгое время диплодока изображали с высоко поднятой головой. Однако исследования с использованием компьютерных моделей показали, что в свободном положении он удерживал шею не вертикально, а горизонтально. В вертикальное положение шеи не очень-то легко верится уже по физиологическим и анатомическим соображениям. Чтобы прокачивать кровь к голове, находящейся на высоте 6 метров и более (а именно такой длины была шея диплодока), требуется неимоверно мощное сердце. Считается, что для нормального кровоснабжения такой шеи (особенно в случае ее вертикального положения) взрослому ящеру потребовалось бы сердце весом более одной тонны! В этой связи появилось экзотическое предположение, что у диплодока были дополнительные «сердца», причем располагались они... в области шеи.

Строение связок и мускулатуры зауроподов также едва ли позволяло им устойчиво держать шею в вертикальном положении. Расщепленные позвонки, поддерживаемые двумя эластичными связками, больше подходят для движения вниз, влево и вправо, нежели вверх. По современным представлениям, шея диплодока располагалась горизонтально, и он двигал ею не вверх-вниз, а из стороны в сторону, ощипывая низкорослую растительность. То есть длинная шея позволяла ее обладателю охватывать большую площадь при поедании папоротников, мхов или водорослей. К тому же и строение зубов диплодока больше соответствовало прочесыванию низкорослой растительности, нежели срыванию побегов с верхушек деревьев.

Мозговая недостаточность

Всё в наружности диплодока подчеркивало его величие. Да вот только голова на удивление мала для такого гиганта. Если бы не вытянутые вперед челюсти, ее на шее можно не заметить. Понятно, что более крупная голова была и не нужна диплодоку: ее трудно удерживать на длинной шее. Однако мозга в такой голове ничтожно мало!

Исходя из размеров черепа диплодока, специалисты подсчитали, что примерный вес его мозга составил 1/100 000 от веса тела. Такой мозг уподобляется по величине апельсину и даже куриному яйцу, то есть его объем 0,06–0,1 литра. Но он явно слишком мал, чтобы управлять столь огромным телом! Например, упомянутым китам сопоставимых размеров потребовался мозг объемом в 6–8 литров. Как же тогда мог обходиться гигантский диплодок таким скромным мозгом в своей жизни?

Во время раскопок в Нигере палеонтологи нашли неплохо сохранившийся скелет диплодока Spinophorosaurus nigerensis. Его длина составляла 13 метров, высота в холке — 4 метра. Фото из статьи «A new basal sauropod dinosaur from the Middle Jurassic of Niger and the early evolution of Sauropoda», PLOS ONE, 2009

Теоретически диплодок должен быть крайне неуклюжим: отношение маневренности к весу у него хуже некуда. Начатое движение невозможно резко остановить, погасив инерцию ноги. Каждый шаг необходимо просчитывать заранее. Допущенную ошибку уже невозможно исправить, а падение с высоты собственного роста для такого гиганта — верная гибель. Да и как вообще диплодок мог поддерживать равновесие? Вестибулярный аппарат у нормальных животных размещен в черепе, вблизи мозга, а у диплодока голова находится очень далеко, в 5 метрах от центра тяжести! Ей трудно оценить опасный крен тела. Пока команда достигнет основания хвоста, может быть уже слишком поздно.

Поскольку за поддержание равновесия у диплодока технически отвечал хвост, вестибулярному аппарату логично быть именно в области таза — так время на мышечную реакцию сведется к минимуму. И там же должен быть некий вычислительный центр, управляющий движением ног. Как нельзя более кстати в позвоночнике диплодока над бедрами, в области таза была обнаружена полость, которая значительно, в 20 раз, превышает объем его головного мозга. Может, здесь и размещался гипотетический «второй мозг»?

Эта идея, которую впервые выдвинул американский палеонтолог Отниел Чарльз Марш, получила поначалу признание и развитие со стороны коллег. Однако в дальнейшем она не выдержала критики, поскольку входила в противоречие с естественным и общим для всех животных стремлением максимально приблизить центр обработки информации к ее основному источнику — органам чувств, которые тяготеют к голове.

К тому же выяснилось, что аналогичная полость в тазовой области у птиц, а их считают потомками динозавров, предназначена вовсе не для мозговой субстанции, а для производства и хранения гликогена — высокоэффективного биологического энергетика. Значит, и у диплодока эта полость могла выполнять сходную функцию. Да и сам по себе мозг слишком сложный орган, чтобы появиться и расположиться (пусть даже в качестве второго, вспомогательного) в отдаленной тазовой полости.

«С точки зрения эволюции, «двумозглый динозавр» — такой же абсурд, как и трехглавый дракон», — заявили критики. Ныне специалисты уже твердо уверены, что никакого второго мозга у диплодока не было. Общественные пересуды о втором мозге породили много обидных для диплодока шуток типа: «диплодок думал тем местом, которым “думаем” мы, когда совершаем ошибки и глупости». В общем, идея второго мозга за всеми этими делами и шутками со временем как-то утратила привлекательность и ушла на задний план. А зря. В принципе по своей спинномозговой направленности мысль была верная.

Дело в том, что головной мозг у позвоночных животных, в том числе и высокоразвитый, никогда не бывает и не существует сам по себе, а только в тесной связи со спинным мозгом. Исторически спинной мозг появился в животном мире даже раньше головного мозга, и первоначально именно он управлял всей жизнедеятельностью организма, в том числе его движениями — это были бесчерепные животные. В дальнейшем двигательные центры стали появляться и закрепляться в головном мозге, но они при этом никак не заменяли спинальные центры, а только надстраивались над ними.

Вместе, в неразрывном единстве оба мозга составили центральную нервную систему — ЦНС, функция которой состояла не только в регуляции деятельности внутренних органов, но и во взаимодействии организма как единого целого с окружающей его средой. Стало быть, здесь, в ЦНС, и надо искать ответ на вопрос о втором мозге диплодока. А больше негде.

Рептилии принадлежат к типу хордовых животных; у них над хордой, осевым внутренним скелетом в виде эластичного стержня, располагается вплотную и параллельно ей нервная система в виде полой трубки. Самые древние хордовые животные с таким базовым строением существовали около 530 млн лет назад. Внешне и внутренне они были очень похожи на ланцетника, который и поныне здравствует (как живое ископаемое!), ведя придонный образ жизни недалеко от береговой линии в чистых морских водах.

У наиболее продвинутых в эволюционном плане позвоночных животных нервная трубка, передний конец которой изначально был склонен к некоторому (поначалу едва заметному, как у ланцетника) утолщению, развивается в полноценный спинной и, на переднем конце трубки, головной мозг. Хорда у них замещается позвонками: сначала хрящевыми, а затем и костными. Верхние позвоночные дуги образуют в совокупности надежный, в смысле защиты нервной трубки от внешних воздействий, продольный канал, в котором и размещается спинной мозг. А головной мозг тем временем оказывается в не менее надежной черепной коробке. Спинной мозг теперь уже не просто трубка. Он обрастает спинномозговыми нервами, через которые и осуществляется вся рефлекторная деятельность организма.

Как ни странно, в поисках второго мозга диплодока научная мысль остановилась на самом дальнем от головы тазово-крестцовом отделе спинного мозга. А шейный отдел, самый ближний к голове, был почему-то не замечен. Однако если в шейной области некоторые исследователи предполагали расположение дополнительных «сердец», то почему бы не существовать в ней куда более реалистичным нервным структурным образованиям? Вспомогательным для очень уж скромного головного мозга.

При этом в позвоночном канале диплодока располагалась только нервная трубка. Функциональные узловые центры, если они сформировались в дополнение к головному мозгу, локализовались уже за пределами позвоночника — по выходе из него спинномозговых корешков и далее спинальных нервов, чувствительных и двигательных. Поэтому бессмысленно судить об узловых центрах по анатомии позвоночника — единственному, что есть в руках палеонтологов. Никаких специальных полостей в позвоночнике для них нет, просто нет для этого нужды.

Узловые центры не обязательно были компактными и округлыми, как головной мозг. В шейном отделе они, скорее всего, не располагались сразу под кожей, а были погружены внутрь, ближе к позвоночнику, а соединительные ткани надежно защищали узлы нервов от внешнего механического воздействия. Морфологически они могли представлять собой отходящие от спинного мозга нервные сплетения той или иной плотности и конфигурации.

Кстати, есть интересная идея, согласно которой снаружи шея диплодока могла иметь еще и рецепторные поля, организованные в некое подобие боковой линии рыб, которая начиналась слева и справа от головы и направлялась к основанию шеи. Тогда «шейный» мозг как раз и обрабатывал поступающие от них сигналы, то есть мозг, как и положено, располагался рядом с органом чувств.

Разумеется, подобные функциональные узловые центры, предназначенные в помощь головному мозгу, могли быть и в других отделах тела диплодока, особенно ближе к задним конечностям и к хвосту, которым исследователи традиционно уделяли особое внимание. И не то важно, как их условно назвать — вторым мозгом или даже третьим. Важно то, что они в совокупности дополняли и восполняли головной мозг в том, чего в нем не хватало из-за аномально длинной шеи и маленькой головы. Что же касается необходимых для построения этих центров нейронов, то их было предостаточно в огромном и по длине и по общей массе спинном мозге диплодока.

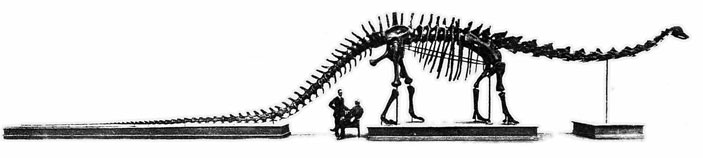

Скелет диплодока Карнеги-Хатчер был выставлен в питтсбургском Музее Карнеги и поначалу кончик его хвоста лежал на полу. В 1905-м году король Эдуард VII увидел фотографию этого скелета динозавра в шотландском замке Эндрю Карнеги и попросил сделать копию для лондонского Музея истории природы. Копию сделали и поставили в музее. Однако к 1993 году стало ясно, что хвостом динозавр балансировал вытянутую вперед шею, поэтому кончик хвоста теперь подвешен к потолку зала

Нарушение вегетарианства

Местообитания диплодока, как правило, не имели недостатка в тех или иных водоемах, с их обильной кормовой базой в виде водорослей — доступной, питательной, повсеместной, обильной и стабильной. Да к тому же еще и с высоким минеральным содержанием, столь необходимым всякому динозавру для построения мощного костного скелета. Как было диплодоку не воспользоваться таким превосходным даром природы?

И в этой связи применительно к растительноядным мезозойским рептилиям следует решительно отказаться от разграничения типа «травоядный» — «водорослеядный». Даже термин «растительноядный» следует признать не вполне корректным. К диплодоку и его собратьям больше подходит обобщающий термин «многоядность», поскольку они не были абсолютными вегетарианцами.

Своим эволюционным успехом и длительным процветанием на Земле мезозойские позвоночные животные в значительной степени обязаны существовавшему с ними рядом миру беспозвоночных животных. Ныне на суше широко распространены голые слизни, а также улитки (например, янтарки из стебельчатоглазых), которые питаются наземной растительностью. Теплый и влажный климат мезозоя способствовал широкому распространению подобных моллюсков. Диплодок вполне мог (и, что очень важно, на самых ранних стадиях своего развития) употреблять этих моллюсков в пищу дополнительно к наземной зеленой растительности.

Однако вернемся к воде. Мезозойские внутренние водоемы и обширные морские отмели характеризовались обилием брюхоногих и двустворчатых моллюсков (типа нынешних малоподвижных и преимущественно донных прудовиков, перловиц и беззубок). Их диплодоку при посещении водоема было нетрудно захватывать со дна: его граблеобразные челюсти с двумя рядами конических зубов на переднем крае вполне соответствовали этой задаче.

Моллюсков он проглатывал, разумеется, прямо с плотной известковой раковиной. И мясо съел (белки которого пойдут на построение мускулатуры и внутренних органов), и минералами обзавелся (они пойдут на построение костного скелета). А еще и в некотором роде гастролиты приобрел в виде твердых минеральных раковин, что необходимо для перетирания в желудке пищи, проглоченной напрямую! Захватывая спутанные водоросли, диплодок уже непроизвольно и неизбежно отправлял в рот вместе с ними и некоторую массу мелких животных, включая брюхоногих моллюсков, рыб, червей и ракообразных. Тогда становится понято, почему диплодок в своем развитии быстро набирал огромные вес и размеры, а в половую зрелость вступал в возрасте чуть более десяти лет. На одной растительной диете это невозможно.

Что же касается вышеописанной длинной шеи диплодока, то она в контексте такого образа жизни отрастала не только и, возможно, даже не столько для того, чтобы доставать зеленую еду с верхушки высоких папоротниковых деревьев. А для того, чтобы, стоя ближе к берегу водоема (или «по колено» в воде), подальше от себя «закидывать удочку» — вперед и в стороны — для добывания обитающих в нем водорослей и моллюсков.

Короче, диплодок не был истым вегетарианцем. Его полифагия (наземная растительность — водоросли — беспозвоночные, особенно брюхоногие и двустворчатые моллюски) дает ключ к разгадке не только биологического феномена самого этого ящера, но и вообще всей эпохи мезозоя с ее зоологическим гигантизмом. Мир беспозвоночных стал материальным фундаментом для эволюции мезозойских рептилий.

-

Логично. Для усвоение кальция важно соотношение кальций/фосфор, так как фосфор его переводит в нерастворимой форме. У раковин улиток соотношение хорошее, один карбонат. У костей - апатит, хорошо растворяется серной кислотой, получая суперфосфат и гипс.

Размеры и быстрый рост удивительны. Минимум, все древние растения малопитательны. Хвощи, папоротники. Орехи хвойных хороши. Ещё можно питаться орешками саговника. Например, в Окинаве саговник позволил пережить голод. Но там очень сложное приготовление, так как саговник с цианобактерий накапливает нейротоксин, вызывающий паралич или итого.

За то моллюски - много белка и минералов. -

Да и как вообще диплодок мог поддерживать равновесие? Вестибулярный аппарат у нормальных животных размещен в черепе, вблизи мозга, а у диплодока голова находится очень далеко, в 5 метрах от центра тяжести! Ей трудно оценить опасный крен тела. Пока команда достигнет основания хвоста, может быть уже слишком поздно.

Это не такая уж и проблема, учитывая световую скорость распространения электрических импульсов в нервах.

Примером тому сетевые игры, где соперники, находящиеся у компьютеров в разных полушариях Земли, играя в "стрелялки", реагируют на милисекундные движения друг друга. Это вам не управление марсоходом с Земли )падение с высоты собственного роста для такого гиганта — верная гибель.

Вот это, на самом деле, главная проблема. Животное, которое может погибнуть от падения с высоты собственного роста нежизнеспособно по определению. Скажу даже более того - животное, чей жизненноважный орган (голова, шея, нога) может оторваться под тяжестью собственного веса животного, тоже нежизнеспособно.

К сожалению к этому аргументу мало кто прислушивается, когда речь заходит о причине гигантизма динозавров.

На самом деле, тело любого животного проектируется с учетом того, чтобы такого не могло случиться, как минимум, в его среде обитания. Генетические уроды, не удовлетворяющие требованиям жизнеспособности, отмирают сами по себе, погибая практически в первые же годы жизни, так и не успев оставить потомство.

Даже крупные морские животные не разваливаются напополам, попадая случайно на сушу, хотя для них требования менее жесткие, чем к сухопутным.

Если сравнивать фауну юрского и мелового периодов с современной, то можно заметить пропорциональное отличие в размерах, хотя по условию накладываемому принципом подобия и аллометрическими зависимостями, чем крупнее(тяжелее) животное, тем относительно более толстыми должны быть его ноги (особенно находящиеся в них кости) и/или короче тело.

Обойти это правило можно только за счет другой силы тяжести, от которой зависит вес (а не масса) животного.

Видя, насколько заторможены и осторожны движения у слонов, трудно себе представить - как мог диплодок противостоять, например, хотя бы громоздкому и неповоротливому тираннозавру, как он мог уклоняться от его выпадов? Не говоря уже о более подвижных аллозаврах.

Вот поэтому то, чтоТеоретически диплодок должен быть крайне неуклюжим: отношение маневренности к весу у него хуже некуда

- тоже говорит о нежизнеспособности диплодока, если бы не меньшая, чем сейчас сила тяжести, позволявшая диплодоку быть достаточно мобильным даже при его габаритах. Поскольку при таких условиях [малой гравитации] соотношение веса тела и силы(прочности и выносливости) мышц и костей у него было сопоставимо с тем, что имеется у современного слона.-

Нервный импульс идёт не как ток по проводам (распространяется некоторая химическая реакция), у теплокровных скорость примерно 100 метров в секунду (у холоднокровных меньше).

-

И в головном мозге тоже?

Тогда первый же 8-битный настольный полупроводниковый компьютер, не говоря уже об IBM-PC, должен был превосходить его по скорости обработки информации. И обыгрывать в шахматы любого гроссмейстера )

Человек уже ПРОБЕГАЕТ 100-метровку быстрее, чем за 10 секунд. И причина - почему не быстрее, думаю, связана не с пределом скорости распространения нервных импульсов, а с инерцией частей тела, максимально вырабатываемой мышцами мощности и пределом прочности мышц (и костей).-

И в головном мозге тоже.

Тогда первый же 8-битный настольный полупроводниковый компьютер, не говоря уже об IBM-PC, должен был превосходить его по скорости обработки информации

Он и превосходит - восьмибитка на ходу по кускам перерисовывает картинку на экране, а вы воспринимаете это как слитное движение, на кнопку денди нажимаете, а на экране что-то происходит, для вас сразу же, а для контроллера там целая эпоха вычислений.

Гроссмейстера компьютер обыграл не потому, что скорость прохождения сигналов увеличилась на порядки - у ноутбука и дипБлу она примерно одинакова. Даже у калькулятора она того же порядка. Очевидно, дело не в скорости прохождения импульса-

Еще помню, как подобный ZX-Spectrum-у компьютер генерировал картинку.)

Картинку в компьютере прорисовывает отдельный видеопроцессор/видеокарта/контроллер, тупо 25 раз в секунду считывая значения ячеек из видеопамяти.

Скорость прохождения электрического сигнала не увеличивалась, увеличилась пропускная способность, в частности, благодаря увеличившейся частоте.

Компьютер просто выдает картинку, а человеческий мозг распознает все элементы этой картинки.

Если бы ранние компьютеры могли работать со скоростью человеческого мозга, то самостоятельно ходящие на двух ногах, прыгающие и не падающие двуногие роботы были бы созданы несколько десятилетий назад, а не только сейчас. Для этого же ИИ не нужен!?

Но это под силу только современным компьютерам, с количеством транзисторов, сопоставимым с количеством нейронов в головном мозге человека.-

Надо смотреть не на количество нейронов, а на количество синапсов.

"Вычислительные" мощности обработки информации у компьютеров превысили человеческий мозг наверное в начале 2000 (правда у них очень разный алгоритм, так что нет возможности сравнивать напрямую).

По поводу интеллекта - мы просто не знаем, как он работает, поэтому не можем воспроизвести. Какой-нибудь Дипблу, на небольшом кластере, несопоставимо быстрее и эрудированней любого человека (мы на фоне этого - муравьи), но он не обладает разумом.

Вам бы литературу соответствующую почитать.-

Речь не про ИИ )

Компьютеры бывают разные - супер- и персональные. И люди тоже. Как вундеркинды просчитывают в уме арифметические операции с многозначными числами? Со скоростью сигнала между нейронами 100м/с? Что-то не очень в это верится.)-

вундеркинды просчитывают в уме арифметические операции с многозначными числами?

Мой настольный компуктер тысяч 50 таких операций сделает всего за наносекунду.Что-то не очень в это верится.)

С этим в церковь.

-

-

-

-

-

-

-

-

Бегемоты бегают по дну

Скорее летают, красиво перебирая ногами )) Скорость при этом небольшая.Киты же как-то дышат.

Не только киты, но и всякие там глубоководные рыбы, при огромном давлении воды. Правда, последние "лопаются", когда их на сушу вытаскивают. ) (https://i.sstatic.net/XL15C.jpg)

Жить постоянно в воде и временами погружаясь в неё - две большие разницы. Находясь в воде, действительно, трудно дышать (например, мне). Но не стану утверждать, что диплодок не сумел бы. Хотя, при меньшей силе тяжести это вообще не проблема ;)Жираф прокачивает

У жирафа сердце не в пятках!) Хотя может туда убежать, когда на него львы охоту начинают))

Рост жирафа не более 6 метров, сердце где-то посередине, т.е. по 3 метра от земли и от головы.

А у мезозойского аналога жирафа - брахиозавра - шея длиной 8 метров, т.е. почти в 3(!) раза длиннее. До сердца это, наверное, почти 10 метров будет, т.е. 1 атм. перепада давления (но это при современной силе тяжести!) и 2 атм. при наклонах к поверхности воды. В автомобильных шинах такое давление воздуха. А у брахиозавра должно было быть в венах(!) - если гравитация на Земле была такая же, как сегодня.

Долгое время диплодока изображали с высоко поднятой головой... В вертикальное положение шеи не очень-то легко верится уже по физиологическим и анатомическим соображениям. Чтобы прокачивать кровь к голове, находящейся на высоте 6 метров и более (а именно такой длины была шея диплодока), требуется неимоверно мощное сердце. Считается, что для нормального кровоснабжения такой шеи (особенно в случае ее вертикального положения) взрослому ящеру потребовалось бы сердце весом более одной тонны!Что для брахиозавра обычное дело, то для диплодока - смерть? :)

Чтобы объяснить горизонтальное положение шеи диплодока, решили сослаться на невозможность перекачивать кровь на 6-метровую высоту, не вспоминая при этом про брахиозавра с гарантированно вертикальной 8-метровой шеей (при современной гравитации им не только мощное сердце потребуется, но и кевларовые вены) ;)

А когда объясняют почему у [четвероногого] слона столбообразное строение ног, то никто не вспоминает про тираннозавра, двуногого(!) и весом со слона, при ходьбе опиравшегося только на одну(!) ногу, в то время, как слон опирается на три. Интересно, мог ли тираннозавр подолгу стоять на одной ноге? Современные птицы умеют. И, - для сравнения - сколько сможет так же, на одной полусогнутой ноге, простоять человек, удерживая свой вес за счёт только мышц этой ноги?

В отличие от слона, у которого пальцы расположены практически вертикально, у тираннозавра при ходьбе (особенно при толчке, на старте, в рывке с места) они испытывали большую нагрузку на изгиб. Как и остальные кости ног, которые не располагались строго вертикально, как у слона. Даже для простого стояния на месте тираннозавр должен был расходовать много энергии, - с целью поддержания постоянного тонуса мышц ног - намного больше, чем "табуретка"-слон. Строение ног слона и крупнейших зауроподов именно такое, чтобы нагрузка от веса тела приходилась вдоль кости, передавалась соосно на следующую кость и чтобы кости не испытывали большого изгибающего момента. И чтобы не требовались значительные затраты энергии на поддержание собственного веса за счет постоянного тонуса(т.е. напряжения) мышц ног. Но жертвой этому является меньшая мобильность по сравнению с ногами, по типу копытных. Тираннозавр, в отличие от слона, каким-то образом обошел это ограничение на мобильность. Спрашивается, за счет чего? Если сравнивать тираннозавра с его современниками, гигантскими зауроподами, то видно, что он гораздо меньше их по массе тела - почти, как современные копытные (а среди двуногих - страусы и кенгуру) в сравнении со слоном. Но, при сравнении со слоном, у тираннозавра такого преимущества - многократно меньшей массы и веса тела - не обнаруживается. Вот вам еще один необъяснимый парадокс)

Так вот. Если объект увеличивается в размерах в 10 раз, то его объем, а значит и масса — увеличиваются в трех измерениях, то есть в 1000 раз! Из курицы можно получить тиранозавра, но весить он будет тонн десять.

В чем проблема? Проблема в том, что сечение несущих конструкций (то есть костей), а значит их прочность — увеличивается только в двух измерениях, то есть всего в 100 раз!

Другими словами, для выживания при увеличении размеров зверюшки необходимо резко наращивать костную массу! Например слонам нельзя спрыгнуть, как коту, даже с той высоты, с которой легко спрыгивает кот. Ибо слон переломает себе ноги.

А что же с диплодоками? Ответ только один. Они жили при другой гравитации. Подробнее тут:

https://pavel-ladikov.livejournal.com/16920.html?utm_source=

-

Не надо плодить сущности сверх необходимого. Земля была плоская, потом свернулась - люди оказались на внешней стороне, а динозавры - на внутренней, потому и вымерли.

Пока Земля была плоская - диплодоки не могли споткнуться и перевернуться.-

Да-да, я читал про ваши "сущности" чуток выше. Но наука физика мне нравится больше, чем юмористический жанр в стиле Петросяна.

-

Я не особо одобряю стиль Упоротого Палеонтолога, слишком грубый, но в целом, в вашем отношении он прав.

Система образования не учит думать, это большая проблема страны.-

Понятно. Каждое анонимное существо любит рассказывать любому незнакомому человеку о том, какой он дурак.

Проблема в том, что это не очень остроумно даже для жанра Петросяна. Удачи Вам!-

Научные фрики не вчера появились, и этой дегенеративной идее уже не первый век. Плоскоземельщики и те более модные.

-

-

У меня семь детей, ну вы поняли.

Относительно науки - вы её антоним. Научный подход предполагает предположение собственной неправоты, чего вы лишены.

Я же говорю, Хрущёв и последующие деятели нанесли страшный удар по стране, когда система образования перестала учить думать. С тех пор этот навык стал уделом счастливчиков, что наносит стране большой урон.

-

-

-

-

-

-

А вот, что касается гипотезы изменения гравитации, то у меня она совершенно другая, не связанная с увеличением массы Земли.

Вот в этом видео -https://m.youtube.com/watch?v=YtM97T5lPtc&t=1555s

(на 26-ой минуте) Анатолий Черняев показывает зафиксированное им периодическое(!) изменение веса тел (т.е., их гравитационного притяжения к Земле) в течение года, т.е. [вероятнее всего] при движении планеты от афелия к перигелию и обратно. В этом видеоролике мне лично интересен только этот факт, подтверждающий гипотезу относительности гравитации. Правда, зарегистрированное им изменение веса тел меньше предсказываемого Гипотезой, но тому может быть своё объяснение. Главное то, что изменение притяжения Земли без изменения её массы имеет место быть! А Гипотеза его предсказала и объясняет (называет и описывает его причину).

В пользу Гипотезы говорит ещё один неоспоримый факт - большое различие в климате. Очевидно, что при меньшей гравитации, когда Земля была ближе к Солнцу, климат должен был быть гораздо теплее, чем сейчас.

Из Предисловия -

Кровеносная система сухопутных животных борется с силой тяжести. Во-первых, сердцу приходится обеспечивать кровью органы, значительно от него удаленные. Во-вторых, чтобы сердце не запустело, нужно доставлять к нему венозную кровь, не позволяя ей застаиваться в сосудах. Чем крупнее животное и чем вертикальнее положение его тела, тем серьезнее проблемы.

Упавший диплодок со своей длинной шеей вряд ли мог вновь встать на ноги. Фото: flickr|KumikoОригинальны, и само фото, и подпись к нему.)

А можно было и так подписать:

Ни прилечь, ни привстать - и так всю свою [долгую-предолгую] жизнь!?)

Или так - упал, не отжался))

Спаривались диплодоки, по-видимому, стоя боком друг к дружке? )

А у них, а у них "всё пучком" - где не встанут [на задние ноги], там приСЛОНятся бочком.)) Правда, слоны так не делают!

В этой связи встаёт ещё один вопрос - "топтали" ли тираннозавры своих "куриц"?) Т.е. взбираясь на самок с ногами. "Так, чтобы кости трещали" © ))

Ведь так делают все их потомки - птицы, - даже самые крупные.

Что, вероятно, и происходило, поскольку (об этом свидетельствует палеонтология) при разливах рек малоподвижные зауроподы, в том числе диплодок, погибали иногда целыми стадамиТолько есть один маленький нюанс - чем крупнее животное, тем меньше оно подвержено воздействию потоков воды, поскольку давление воды приходится на площадь поверхности тела, которая растёт медленнее, чем объем (и масса!) тела при пропорциональном увеличении размеров животного.

Массовая гибель стад гигантских зауроподов при разливах рек могла бы происходить после (или во время) увеличения гравитации, при выпадении большого количества осадков от охлаждающейся паровой оболочки, которая могла существовать вокруг Земли прежде - при малой гравитации и высокой температуре воздуха, - которая к тому же могла многие миллионы лет до того защищать динозавров от солнечной и космической радиации, способствуя их долгой жизни. Тогда, увеличившийся вес воды в водоемах плюс увеличившийся собственный вес тела и отдельных его частей (голова, шея, хвост, конечности) при не изменившейся силе мышц привели к полной неспособности диплодоков противостоять водной стихии. Их не уносило бурными потоками (все-таки, 30 и[, скорее всего, намного] больше тонн!), но они гибли от изнемождения или просто тонули, неспособные поднять свои [вероятно, уже сломанную] шею и голову.

Это часть шеи копии скелета диплодока, подаренной британскому Музею истории природы. Оригинал находится в Музее Карнеги