Но субъектность — пресволочнейшая штуковина…

Что не так с теорией мемов Ричарда Докинза и почему она не прижилась в общественных науках

Мария Елифёрова

«Троицкий вариант — Наука» №19(413), 24 сентября 2024 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Ричард Докинз известен не только своим влиянием в сфере эволюционной биологии, но и попыткой повлиять на гуманитарные науки. В книге «Эгоистичный ген» (1976) он высказал амбициозную гипотезу, призванную объяснить эволюцию культуры: предположил, что культура состоит из единиц репликации, аналогичных генам, — мемов. Подобно генам, мемы вступают в конкуренцию между собой, и среди них имеет место отбор на выживание: «Примерами мемов служат мелодии, идеи, модные словечки и выражения, способы варки похлебки или сооружения арок. Точно так же, как гены распространяются в генофонде, переходя из одного тела в другое с помощью сперматозоидов или яйцеклеток, мемы распространяются в том же смысле, переходя из одного мозга в другой с помощью процесса, который в широком смысле можно назвать имитацией. Если ученый услышал или прочитал об интересной идее, он сообщает о ней своим коллегам и студентам. Он упоминает о ней в своих статьях и лекциях. Если идею подхватывают, она распространяется, передаваясь от одного мозга другому. <...> Выживаемость хорошего мема, входящего в мемофонд, обусловливается его большой психологической привлекательностью»1.

Введение понятия «гена» в свое время перевернуло биологию. Введение Докинзом понятия «мема», казалось бы, должно было совершить аналогичный переворот в науках о культуре. Однако на самом деле оно прошло для них фактически незамеченным. Даже сейчас, в эпоху, когда слово «мем» известно каждому школьнику, гуманитарии почему-то не спешат взять эту теорию на вооружение. Да и значение за словом «мем» закрепилось отнюдь не то, которое в него вкладывал Докинз, — сейчас оно означает род визуального фольклора в Интернете.

Почему так происходит? Если смотреть на теорию мемов с позиции многовекового опыта общественных наук, с ней имеются две проблемы — мелкая и крупная. Мелкая проблема состоит в самом выделении мема как единицы репликации культуры. Что, собственно говоря, является мемом? Приведенные Докинзом примеры мемов нельзя назвать удачными. Например, историк тут же возразит, что постройка арки — сложный процесс, состоящий из множества операций, которые требуют разделения труда, а разделение труда в свою очередь требует определенного уровня развития экономики и общества. Захватившие Римскую империю варвары могли сколько угодно смотреть на римские арки и даже находить их привлекательными, но воспроизвести их были не в состоянии.

Докинз, по-видимому, и сам осознает некоторые затруднения с вычленением мемов: «Но что же такое симфония? Сколько она вмещает мемов? Соответствует ли мему каждая ее часть, каждая различимая фраза мелодии, каждый такт, каждый аккорд или что-то еще? Я прибегаю к тому же словесному приему, который был использован в главе 3. Там я разделил «генный комплекс» на крупные и мелкие генетические единицы и на единицы внутри этих единиц. Ген был определен не как некая жесткая единица, а как единица, созданная для удобства: участок хромосомы, самокопирующийся с достаточной точностью, чтобы служить жизнеспособной единицей естественного отбора. Если какая-то фраза из Девятой симфонии Бетховена настолько легко узнается и запоминается, что ее можно вырвать из всего произведения и использовать в качестве позывного сигнала одной, доводящей до исступления своей назойливостью, европейской радиостанции, то она заслуживает названия мема»2.

Докинз почти готов допустить, что культура имеет не цифровую, как ДНК, а аналоговую природу, но для параллели с генами эта мысль губительна, поэтому он всё же отвергает ее: «Возможно, что это впечатление некорпускулярности иллюзорно и не разрушает аналогии с генами»3.

Между тем симфония Бетховена, разумеется, состоит из вполне конкретных единиц — из нот. И — тут мы переходим к крупной проблеме теории мемов — комбинация этих нот очевидным образом имеет автора. Она не существовала до тех пор, пока человек по имени Людвиг ван Бетховен не соединил данные ноты вместе.

В теории мемов Докинза не находится места субъектности. Мемы заняты исключительно «самокопированием» («само-»!) и конкуренцией друг с другом. К этому Докинза вынуждает аналогия с генами: последние 3,5 млрд лет (как минимум) гены не берутся из ниоткуда; новые гены появляются только вследствие неточной репликации старых. Однако с культурой дело обстоит не так. Мы имеем возможность постоянно, в режиме реального времени, наблюдать порождение культурных явлений de novo, а отнюдь не только путем подражания. Пресловутый ученый из приведенной выше цитаты может не только «услышать или прочитать об интересной идее» — он сам генерирует идеи, если, конечно, он настоящий ученый. В конце концов, сгенерировал же сам Докинз свою идею мемов!

Даже в тех случаях, когда музыку сочиняет компьютерная программа, за ней стоит человеческий субъект — программист, которому понадобилась именно музыка, а не решение математической задачи и не изображение фиолетового кролика.

Но так называемое творчество, избыточно фетишизированное европейской культурой Нового времени, — лишь верхушка айсберга. Никакая мелодия не воспроизводит себя сама. По крайней мере до изобретения звукозаписи воспроизведение услышанной мелодии требовало немалых осознанных усилий по обучению музыке. Массовое распространение магнитофонов во времена написания «Эгоистичного гена», а ныне — цифровой записи музыки, существенно упростило воспроизведение. Но при всей соблазнительности этой простоты субъектность человека, нажимающего кнопку Play, никуда не девается.

Общественные науки всегда рассматривали субъектность как данность, хотя, за исключением философии, обычно не брались объяснять ее природу. Естественные науки обратили внимание на проблему субъектности сравнительно недавно — с тех пор, как философ Томас Нагель поинтересовался у биологов, каково быть летучей мышью (напомним, это произошло за два года до выхода в печать «Эгоистичного гена»). В последнее время проблема субъектности занимает всё больше места в нейробиологии. Во всяком случае, эта проблема достаточно серьезна, чтобы от нее отмахиваться.

Часть нейробиологов утверждает, что субъектность — попросту иллюзия4, однако это не снимает проблемы, а лишь маскирует ее: само понятие «иллюзии» подразумевает наличие субъекта (кто испытывает иллюзию?). Имеют место, впрочем, и основательные попытки разобраться в природе субъектности и в ее биологических основаниях — можно привести в качестве примера опыт Майкла Газзаниги5 и Антонио Дамасио, причем последний затрагивает не только проблему субъектности, но и проблему эволюции культуры6.

Так или иначе, перефразируя Маяковского, субъектность — «пресволочнейшая штуковина: существует — и ни в зуб ногой». И наглядным доказательством ее реальности может служить то, что когда-то натолкнуло Дарвина на саму идею эволюции. Речь идет об искусственном отборе.

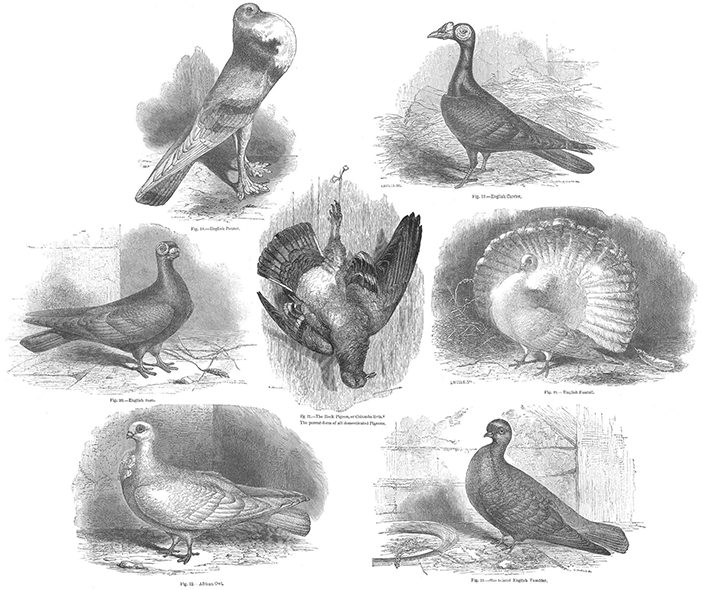

Рассуждения Докинза об эволюции культуры — характерный пример того, как зачарованность современного дарвиниста естественным отбором заставляет забыть о существовании отбора искусственного. Естественный отбор бессубъектен (не случайно сам Дарвин был не уверен в применимости термина «отбор» к описываемому процессу, подчеркивая отсутствие «отбирающего» субъекта). Но при искусственном отборе отбирающий субъект несомненно присутствует — это человек. В большинстве случаев признаки, по которым осуществляется искусственный отбор, бесполезны или даже вредны для выживания в дикой природе — примером могут служить бессемянные плоды у бананов, — однако человеку они могут быть полезны. Притом есть немало примеров, когда и человеку искусственный отбор особой пользы не приносит: что полезного для нас в укороченной морде мопса, наростах на голове золотой рыбки породы фловерхорн или махровой гвоздике? Мы делаем эти организмы такими просто потому, что захотели и можем. Декоративное животноводство и растениеводство — самый чистый образец субъектности в действии.

Породы голубей. Рис. из книги Чарлза Дарвина «Изменение животных и растений в домашнем состоянии». 1868 год

Сам Дарвин между тем не только не отрицал существования субъектности — он допускал ее наличие даже у животных при половом отборе: «Подобно тому, как человек может придать красоту по своему вкусу самцам своей домашней птицы... точно таким же, по-видимому, образом в природе самки птиц, отбирая в течение долгого времени самых привлекательных самцов, усилили красоту или другие привлекающие свойства последних. Это предполагает, без сомнения, уменье различать и наличие вкуса у самок...»7

Представление, что пава выбирает павлина просто потому, что ей нравится пышный хвост, в наши дни не встречает сочувствия среди биологов, и в ход идут самые разные объяснения — от «генов предпочтения пышных хвостов» до «принципа гандикапа». Но какое бы объяснение ни оказалось в итоге верным применительно к животным — даже если исходная дарвиновская аналогия полностью ложна, — это не отменяет существования искусственного отбора у человека.

Организмы, полученные путем искусственного отбора, составляют часть нашей культуры. Кудрявость пуделя — такой же безошибочно опознаваемый элемент европейской культуры, как симфония Бетховена. И пудели, и симфонии вплоть до недавнего времени были маркерами элитарного досуга, недоступного большинству населения: рабочие и крестьяне не могли себе позволить держать декоративных собак и слушать симфонии.

Отбор, сформировавший европейскую музыку, столь же очевидно не имеет отношения к естественному отбору, как и отбор, сформировавший европейские породы собак. Это отбор искусственный, за которым стоит субъект — человек. Элементы культуры — называть ли их мемами или как-то еще — не воспроизводятся сами, не вступают сами собой в отношения конкуренции и борьбы за существование. Их воспроизводит человек (даже выведенные человеком породистые животные и сортовые растения размножаются только тогда, когда этого захочется человеку), и люди же конкурируют между собой, «меряясь» престижем элементов культуры и противопоставляя свою субъектность чужой. Невозможно оторвать культуру от субъекта и реплицировать ее в пробирке.

В этом и состоит основная претензия общественных наук к биологизаторским объяснениям культуры. Дело не в том, что такие объяснения редуцируют «высокую» культуру к «низкой» биологии (хотя подобные карикатурные взгляды действительно порой встречаются среди гуманитариев). Дело в том, что в большинстве случаев такие теории пытаются упразднить неудобный для них феномен субъектности. Упразднить, а не объяснить или хотя бы описать.

1 Докинз Р. Эгоистичный ген / Пер. с англ. Н. Фоминой. — М.: АСТ: CORPUS, 2018. С. 295–296.

2 Там же. С. 299.

3 Там же.

4 См. напр. Бернс Г. Иллюзия себя: Что говорит нейронаука о нашем самовосприятии / Пер. с англ. М. Десятовой. — М.: Альпина нон-фикшн, 2024.

5 Газзанига М. Кто за главного? Свобода воли с точки зрения нейробиологии / Пер. с англ. под ред. А. Якименко. — М.: АСТ: CORPUS, 2017.

6 Дамасио А. Странный порядок вещей: Жизнь, чувства и рождения культур / Пер. с англ. М. Елиферовой. — М.: АСТ: CORPUS, 2024.

7 Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Дарвин Ч. Сочинения. Т. 5. — М.: АН СССР, 1953. С. 314–315.

-

Самые смешные в этои физики. Утверждая на словах что их наука "чистая от антропных факторов", используя как опорное излучение свет далеких квазаров "уж излученный миллиард лет назад свет точно не антропен" они находятся в диком плену антропных иллюзий. Меряясь Хиршами как павлины хвостами они вносят в свою среду столько социальной биологии с антропными добавками, что все их ухищрения с экспериментами иначе как дурацкими и не назовешь. Это как бороться с соринкой в глазу не замечая бревна.

-

-

Скажем так. Из сословия брахманов, выразителей Идеи и Воли Богов, спецназа цивилизации, торящего путь в Неведомое физики превратились в кого? Правильно, в сословие шудр. Неприкасаемых. Нищих, живущих на подаяние (гранты), маргиналов. Их подаяние меньше чем на футбол УЕФА. Спецназ превратился в штрафбат, который за пацайку и баланду пытается штурмовать мифические высоты вроде ВИМПов или космологической инфляции.

Физиков может и дальше не интересоват ьмое мнение, но направление задано, и соскочить с него они не могут. Пример с эпициклами Птолемея показывает, что такой путь легко может длиться и 1000 лет. Всяко бывает, может и меньше, но все равно поделом физикам за игнор моего мнения.-

Из сословия брахманов, выразителей Идеи и Воли Богов, спецназа цивилизации, торящего путь в Неведомое физики превратились в кого?

Кто хотел продолжать быть высоковостребованным на практике - по сути в инженеров. А преподавателями - кто были так и остались.

Всё дело в том, что есть одна простая истина, недоступная всяческой фрикоте, вопящей о кризисах наук: наблюдаемая вселенная конечна, а значит - конечно и количество фундаментальных законов, познаваемых в ней.

Вот так.-

Ну Эйнштейн тоже говорил, что тот, кто хочет видеть результаты своего труда немедленно-должен идти в сапожники.

Но как из конечности наблюдаемой вселенной следует конечность фундаментальных законов совершенно не ясно. Тот же Эйнштейн говорил, что конечность вселенной не мешает быть бесконечной человеческой глупости. А при бесконечной глупости познание даже конченого числа законов может быть бесконечным по времени.-

Но как из конечности наблюдаемой вселенной следует конечность фундаментальных законов совершенно не ясно.

Конечность ДОСТУПНЫХ ПОЗНАНИЮ фундаментальных законов. И тем паче - хотя бы какому-то практическому применению.Тот же Эйнштейн говорил, что конечность вселенной не мешает быть бесконечной человеческой глупости.

Но не плодотворным идеям и работающим теориям.

Но и глупости тоже на самом деле не могут быть бесконечными: для их выражения нужна хотя бы какая-то фиксированная запись на материальных носителях. А их количество таки как раз и конечно.А при бесконечной глупости познание даже конченого числа законов может быть бесконечным по времени.

Поскольку физика - наука принципиально фундаментальная, а не комбинаторная "кухня" и "собирание марок" по Ландау и Резерфорду соответственно, то показанная универсальность для всех достижимых в наблюдениях условий и обеспечивает её окончательность для любой мыслимой практики. А поскольку практика - единственный критерий истины во всех естественных науках, то настоящая теоретическая физика имеет вполне определённый конец.-

А откуда следует что физика "принципиально фундаментальная"? Например современная физика антропна вдоль и поперек и в хлам инфицирована социальной биологией. Бывает другая физика? Читсая как сферический конь в вакууме?

-

Это ваше субъективное и совершенно бездоказательное оценочное суждение.

Если бы физика была очень антропной, она была бы гораздо более простой для усвоения и понимания (т.е. подчинялась околобытовому "здравому смыслу"). Тогда как вот уже более столетия наличие в ней релятивизма и квантовой механики с её суперпозицией и прочих совершенно неинтуитивных, но при том лежащих в фундаменте этих областей физики понятий наглядно показывает, насколько физика НЕ антропна.

Ну и поскольку у нас более фундаментальной естественной науки о природе нет, то физика и является таковой по определению и по факту.-

Ну это батенька полнейшая глупость. Физика (по крайней мере общая физика) очень проста для понимания. И занимается она не "квантовыми явлениями", это совершенно побочное и случайное, а цитированиями и Хиршами, рейтингами и квартилями-зарплату то за них платят а не за бесовскую квантовщину. Если бы гранты давали за божественное обоснование квантов-кафедра теологии МИФИ это бы мгновенно сделала.

Ну и вишенка на торте. Экономика конечно антропна. Она занимается максимизацией прибыли. Физика точно так же занимается минимизацией одного скалярного параметра (действия) но почему-то не считается антропной.

Эрнст Мах был видимо первым кто это сказал вслух и даже получил в лоб от вождя мирового пролетариата ))).-

Физика (по крайней мере общая физика) очень проста для понимания. И занимается она не "квантовыми явлениями", это совершенно побочное и случайное

Значит Вы используете необщепринятое определение этого слова и тогда понимания читателями ваминаписанного можете не ждать. Ибо в их глазах оно не просто глупость - но бессмысленный горячечный бред.-

Не понял. То что физики занимаются рейтингами и хиршами -это не только общепринято -это очевидно. Спросите любого физика.

Физик конечно будет считать что он занимается законами природы. Но простой подсчет времени которое он тратит покажет что на законы природы уходит максимум 20%. Это -вспомогательное занятие. Отрицать этого физик (российский, американский и др.) не сможет никак. Ну пропорция будет слегка меняться.

Уверяю Вас, и это проверено на двух десятках профессоров физики: сначала они это считают бредом а потом, с красными от стыда щеками, сознаются. Даже ректор МИФИ этой участи не избежал.-

То что физики занимаются

отношения к обсуждаемой теме никакого не имеет. И речь шла о физикЕ - науке.Физик конечно будет считать что он занимается законами природы. Но простой подсчет времени которое он тратит покажет что на законы природы уходит максимум 20%.

Всякий человек считает, что он занимается разумной деятельностью, но простой подсчёт времени, которое он тратит покажет, что на интеллектуальную деятельность соответствующего уровня (например арифметические операции начиная с умножения, образование рекурсивных конструкций в языке по Хомскому (цитирование, сложноподчиненные предложения и т.п.) уходит максимум 5%.

И? Пора убрать прилагательное sapiens из нашего видового наименования?Это -вспомогательное занятие.

Рулевое управление в автомобиле занимает не более 5% массы и объёма его деталей. Это - "вспомогательное" оборудование автомобиля?

Анализировать временнОе наполнение человеческой деятельности также как флакон с бульоном - это, безусловно, весьма "инновационный" подход.

Правда его адекватность обсуждаемым вопросам как-то сомнительна. ;~]-

1. А что такое реальная физика как наука и существует ли она вне социальной биологии (рейтингов) точно так же как существует ли армия без дедовщины (тоже неформальных рейтингов)? Все мои попытки найти такую кончились провалом-может я не там искал? А где нужно?

2. Почти любой человек скажет что он 90% времени страдает х...ёй. Ваше утверждение неверно. Хотя описано вполне корректно-так оно и есть, но вы недооцениваете самокритичность людей.

3. Простой опрос показывает ,что более половины физиков с удовольствием перестанут заниматься "физикой в классическом смысле" если им будут давать больше грантов просто за административные услуги. А люди в возрасте обычно только этим и заняты. Примеров тоже масса. Так что речь не о "инновационном подходе" а о наборе опытных фактов. В 1959 г. вышла книга "физики шутят" где эта тема высмеивалась и даже была каррикатура что чем выше должность-тем больше банкетов и симпозиумов. А с тех пор тренд был на усиление данного эффекта.-

1. А что такое реальная физика как наука

См. толковый словарь.2. Почти любой человек скажет что он 90% времени страдает х...ёй.

Именно. Вы же привели лишь частный случай того же.Ваше утверждение неверно. Хотя описано вполне корректно-так оно и есть

Добъёмся неукоснительного соблюдения взаимоисключающих параграфов!но вы недооцениваете самокритичность людей.

А Вы нет?А с тех пор тренд был на усиление данного эффекта.

С тех пор, спустя примерно десятилетие - как была завершена Стандартная Модель, сами физики констатировали, что фундаментально нового практически ничего не находится. Спустя полвека принципиально ничего не изменилось.

Можно, конечно, думать, что корова станет давать больше молока если её меньше кормить и больше доить, у пулемётчика в окопе появится больше патронов, если его хорошо идеологически замотивирует политрук, а физики будут открывать новые явления и законы природы если отобрать только истинно-мотивированных сотрудников и правильно организовать им работу, но, будучи несколько знаком с историей и объективной реальностью, имею некоторые сомнения в эффективности такого подхода.-

Насчет толкового словаря в точку. Прямо наповал. Сдаюсь.

1800 лет назад была завершена модель Птолемея, основанная на эпициклах. Предсказать сельхозсезоны, затмения, пасхалии (критически важно на тот момент) и движения планет по небу в то время было выдающимся достижением. Оно забронзовело и история борьбы с ним вошла в учебники. Считалось, что такое повториться ну никак не может... Но ...история повторялась и будет повторяться, и каждый раз непредсказуемым образом -теория Птолемея реинкарнировалсь в Стандартной модели. см. https://vk.com/@open.phys-avtografy-melom-na-stenah-komnaty-4-59?ysclid=m35ino4my6654449392 надпись №7 г. Т.Хоофта.... -

1800 лет назад была завершена модель Птолемея, основанная на эпициклах. Предсказать сельхозсезоны, затмения, пасхалии (критически важно на тот момент) и движения планет по небу в то время было выдающимся достижением. Оно забронзовело и история борьбы с ним вошла в учебники. Считалось, что такое повториться ну никак не может... Но...

1700 лет назад была завершены "Начала" Евклида, основанные на 5 постулатах. Оно забронзовело и история борьбы с пятым постулатом вошла в учебники. В итоге его таки победили для отдельных случаев кривых многообразий, но остальные 4 никуда так и не делись.

И?история повторялась и будет повторяться,

Как и где повторялось зарождение жизни, кислородное событие, появление эукариот, кембрийский взрыв, каменноугольный период, великие географические открытия?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Хотелось бы прочитать серьезную критику, если она возможна.

-

Действительно, неудачная. Субъективность для автора статьи, как будто на исключительную "объективность" претендует)

Субъективность, конечно, очень занятная штука. Но к "мемам" и их "отбору"/"конкуренции" имеет опосредованное отношение. Как дле теории информации в общем случае не важно, каким образом физически передаются сигналы. -

Неудачная в своей глубокой гуманитарности попытка наехать на теорию мемов.

Полностью согласен. Только меметика не теория, а в статье есть правильные замечания (в начале).Хотелось бы прочитать серьезную критику, если она возможна.

Легко - в комментариях на сайте-источнике уже описал:

меметика ненаучна исходно по причине прежде всего отсутствия чёткого определения основного понятия - мема, чтобы к построениям с ним можно было применить кртерий Поппера, например.

И мало того что само понятие "наследственной единицы культуры" нечётко, так оно нечётко настолько, что не позволяет провести фундаментальное разделение в культуре аналогов генотипа и фенотипа.

Если же походить к вопросу вдумчиво и последовательно, то носителем наследствености культуры будет... язык. И только! В таком случае меметика оказывается переизобретением велосипеда - уже давно и успешно развивающейся науки о языке - лингвистики, взаимообагащаясь методическими подходами со своим собратом - биоинформатикой.

Примерно то же самое случилось полвеком ранее - с кибернетикой Винера: она, оставшись принципиально "аналоговой", быстро почила в анналах истории науки, уступив место цифровой автоматике фон Неймана.

Ибо. как известно из теории передачи информации, устойчивый способ передачи информации может быть только цифровым, т.е. дискретным в своей основе, представляя собой последовательности символов конечных алфавитов.-

Мем это кусок информации который сохраняет стабильность благодаря своему влиянию на обрабатывающее устройство. Как-то так. Существование мемов очевидно, как и существование программ, или генов.

устойчивый способ передачи информации может быть только цифровым

Не разбираюсь в этом. Но выглядит как будто цифровая копия лучше передаёт свойства предмета чем сам предмет. Что-то тут не так. Хотя в микромире вроде как всё квантуется.-

Мем это кусок информации который сохраняет стабильность благодаря своему влиянию на обрабатывающее устройство. Как-то так. Существование мемов очевидно, как и существование программ, или генов.

Поэтому мемом - аналогом гена в культуре будет слово. И практика лингвистики показывает, что параллелей в итоге оказывается куда больше, чем виделось по-началу.Но выглядит как будто цифровая копия лучше передаёт свойства предмета чем сам предмет.

Не передаёт, а СОХРАНЯЕТ информацию при копировании. Пусть даже цифровое описание будет достаточно грубое и ограниченное - оно всяко надёжнее аналоговой записи.-

Поэтому мемом - аналогом гена в культуре будет слово.

Мем это слово или много слов, или изображение, или звук. Практически. У китайцев иероглифы ещё. Цифры тоже. Слово разве что можно приравнять к команде, или части ДНК/РНК гена или белка, хотя компьютерная программа может быть и из одной команды. Можно правда использовать термин мемокомплекс вместо мема, но это наверно больше подойдет для достаточно сложных структур.Пусть даже цифровое описание будет достаточно грубое и ограниченное - оно всяко надёжнее аналоговой записи.

Однако нюанс :)

То есть качество может больше теряться при оцифровке, чем при хранении или передаче. Практически так и есть для современной записи картинок, видео и звука, то есть оцифрованного аналогового, причем потери часто сильные.-

Мем это слово или много слов

Скорее немного слов. Поскольку число кластеров ортологичных генов также вполне конечно, в целом известно и даже довольно постоянно - также как лексиконы языков.или изображение, или звук.

тогда понятие сразу лишается определённости и становится по сути бессодержательным. Звук и изображение - это всегда физическое воплощение чего-то. Т.е. аналог фенотипа. Ручная копия картины - в любом случае отличима от оригинала при сопоставлении, одно исполнение песни от другого - тем более. То, что цифровые системы позволяют кодировать и передавать медиа-данные без потери качества, вовсе не значит, что отныне и навсегда они тоже становятся частью "генотипа" культуры, ибо передаются они всё равно в виде числовых последовательностей - также языка по сути, только машинного. Не будет этих машинных кодировок и протоколов - будут утрачены и данные для культур.У китайцев иероглифы ещё.

Это тоже конечный алфавит, хотя и довольно специфичный.Цифры тоже.

Цифры по сути прежде всего. Любую конечную последовательность можно выразить численно.Слово разве что можно приравнять к команде

Так и в языке базовыми словами порой считаются глаголы (даже древнее слово "гворить" - "глаголить").или части ДНК/РНК гена или белка

Почему части-то? Слова нечасто состоят из одного только корня, а белки даже нередко бывают однодоменными и выполняющими в клетке только одну биохимическую функцию. Многофункциональные белки наоборот более редки. Слов в словарном запасе бывают от около тысячи, до многих десятков тысяч - как и белок-кодирующих генов в клетке.Можно правда использовать термин мемокомплекс вместо мема

Зачем вместо? Термины оперон и ген в биологии давно не используются вместо друг друга.То есть качество может больше теряться при оцифровке

А может и не теряться - см. loseless-форматы.

Весь вопрос в том, что именно интересует приёмник в качестве информации: можно записывать и оцифровывать звукозапись с натуры целиком в диапазоне от десятка герц до далёкого ультразвука, только для прослушивания человеком бОльшая часть его просто совершенно никак не воспринимается.-

Думаю для программ, генов и мемов общее это слова "информация", "отбор" и "выживание", насколько уж они там определенные. Физическая среда у них разная, поэтому не обязаны быть в остальном сильно похожими.

Мемные картинки понимаются людьми и благодаря этому тоже выживают. Они являются кусками информации тоже, произошли раньше письменностей.А может и не теряться - см. loseless-форматы

Видимо не может. Да и не используются они почти что.

Вообще чем глубже узнаешь технологию, тем больше приближаешься к отчаянию :)-

Думаю для программ, генов и мемов общее это слова "информация", "отбор" и "выживание", насколько уж они там определенные. Физическая среда у них разная, поэтому не обязаны быть в остальном сильно похожими.

Они также общие и для белков (например - распознаваемых иммунной системой) и некоторых макропризнаков, а значит не отделяют генотип от фенотипа - одного из фундаментальных разделений в биологии. А значит - никакой аналогии меж собой не содержат.

0Мемные картинки понимаются людьми и благодаря этому тоже выживают.Видимо не может.

Это символ веры такой?Да и не используются они почти что.

Ну-ну.Вообще чем глубже узнаешь технологию, тем больше приближаешься к отчаянию

Местами - может быть такое, да.-

генотип от фенотипа

Это же наверно не принципиальное различие, был рнк-мир и есть например эпигенетические наследование. А тем более для не биологической жизни. А ещё наверно следует учитывать симбиотическую природу биологической жизни - далеко не все хранится в генах данного организма, кроме одной одинокой бактерии из скважины в ЮАР, хотя может ещё нашли одиночек с тех пор.Это символ веры такой?

Это суровая реальность. Не специалист в звуке, но так понимаю если писать инструменты в отдельные файлы, то качество будет выше. Несжатое ну и толку что оно несжатое. Так же оно ещё и обработанное как правило. Вот в видео было понятие "вещательное качество", а теперь его нет судя по тому что вижу по телеку. Так же видимо теперь и "монтажных форматов" нет в широком использовании. Потребителю это все потом ещё раз жмут в "цифровое телевидение". Ну а чё, Ютуб же кормит говном пережимая все что угодно при загрузке и все потребляют, так чё деньги тратить. Плюс конечные устройства хрен знает какого качества, обратное преобразование тоже не стандартное.-

Это же наверно не принципиальное различие

Это принципиальное разделение. Оно проявилось уже в самых первых вычислительных машинах (где выделялось постоянное хранилище и оперативная память), что подтверждает его универсальность.был рнк-мир

Если судить только по сохранившимся наиболее древним его следам - клеточному аппарату трансляции и особенностям катализа реакций полимерации нуклеиновых кислот и транспептидации, то не факт, что этот самый РНК-мир вообще существовал сколько-нибудь заметное время в чистом виде, а не в форме, например, РНК-олигопептидного мира.и есть например эпигенетические наследование

Ну есть, и что? Оно 1) в любом случае существует всецело на базе существующего генома, 2) содержит далеко не сопоставимые с ним объёмы информации.А ещё наверно следует учитывать симбиотическую природу биологической жизни

Чтобы что? Размазать все давно и очень чётко определённые понятия в непродуктивную философскую кашу?

Есть в биологии и понятие коэволюции и его проявления тоже можно отслеживать в геномах - смешивать генотип с фенотипом для этого совершенно не требуется.Не специалист в звуке, но так понимаю если писать инструменты в отдельные файлы, то качество будет выше.

Явно неспециалист. Никакие "инструменты" в звуковые файлы не пишутся со времён midi, которые по сути были нотной записью для синтезатора в звуковой карте. Могут писаться дорожки с разных микрофонов и ли разбиваться как-то потом. Вот только на какой дорожке должен быть кашель из зрительного зала при записи с симфонического концерта на mp3?Несжатое ну и толку что оно несжатое.

Что колебания записаны по сути как есть - по Шеннону-Котельникову.Так же оно ещё и обработанное как правило.

Шум таки убирается - в нём заведомо смысла нет и он вычленяется довольно просто в конкретном случае (запись человековоспринимаемого диапазона).так чё деньги тратить

Именно. И фундаментально.

Поэтому ни звук ни изображение не копируются как таковые в культуре тупо напрямую "растровым" образом (хотя растр - тоже последовательность уже), а сперва так или иначе формализуются, "векторизуются", т.е. в конечном итоге - ограниченно оцифровываются в то, что может быть довольно легко выражено через ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ.

И эта-то последовательность и будет единственным по-настоящему надёжной формой передачи всей действительно значимой информации о.-

Это принципиальное разделение. Оно проявилось уже в самых первых вычислительных машинах (где выделялось постоянное хранилище и оперативная память), что подтверждает его универсальность.

Программа может сама себя менять в ОЗУ или на диске, и потом себя копировать. В виндовс это не приветствуется, но технического ограничения нет, а раньше не было и механизмов запрета, вероятно это и сейчас используется при программировании каких-нибудь контроллеров.

Ещё вероятно, при желании и умении, можно построить биожизнь без этого разделения на фенотип и генотип, эволюция же только некоторые варианты реализует. Может даже более успешную.Чтобы что? Размазать все давно и очень чётко определённые понятия в непродуктивную философскую кашу?

Под хорошим строгим фонарем конечно удобнее искать :)Никакие "инструменты" в звуковые файлы не пишутся со времён midi, которые по сути были нотной записью для синтезатора в звуковой карте.

Синтезатор выдает записанное звучание нот из банка своего, как и продвинутые карты, а устройства попроще звуки действительно синтезируют чисто исскуственно. Есть формат с внедренными записями нот, использовался в некоторых играх когда-то, качество звука выше чем ожидаешь от такого размера файлов https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Трекерная_музыка

Если музыка играется электронными инструментами ее вполне можно записывать на отдельные дорожки. Если инструменты деревянные и медные, то получается ограничение на качество оцифровки, если музыканты не играют по очереди, и голос отдельно не записан.

Ещё там дальше нормализация, компрессия, и другие средства обработки в звуковом или видео редакторе. Занимался сведением звука для видеоматериалов, там повозиться приходится. И проверять желательно на простом устройстве, потому как потребители могут не услышать того что слышно через крутые колонки. Что там делают звукорежиссеры делающие чисто музыку я без понятия, тоже наверно обрабатывают как-то и может на много дорожек пишут.ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Фотки раньше целиком печатали, да и копировальные средства были не цифровые. Цифровое процессы тоже стараются распраллелить, и медленные нейроны превозмогают благодаря параллельности.-

В виндовс это не приветствуется

Это много где не приветствуется - даже на уровне процессоров. А, поскольку основная область применения самомодифицирующегося кода - вирусы, то для антивирусных систем это стало как раз таки маркером вирусной активности.

Собственно в живых клетках дело обстоит таким же образом.а раньше не было и механизмов запрета

Раньше разнообразная вирусня роняла системы пачками только в путь. Теперь это если вдруг где-то случается и в гораздо меньших масштабах - экстрординарное событие.Ещё вероятно, при желании и умении, можно построить биожизнь без этого разделения на фенотип и генотип

Нельзя - собственно вышенаписанное это наглядно демонстрирует. Система получается весьма ненадёжной и по спирали Дарвина-Эйгена вверх по сложности далеко не уползёт.

Поэтому те же прионы нашли применение только в механизмах фенотипической памяти грибов.Под хорошим строгим фонарем конечно удобнее искать

Чтобы что-то искать, нужно для начала определиться - ЧТО ИМЕННО мы хотим найти.

Ну и без хотя бы какого-то фонарика искать в кромешной тьме что-либо потерянное тоже перспектив не сильно много, мягко говоря.Фотки раньше целиком печатали, да и копировальные средства были не цифровые.

Потому мемами они в таком виде в итоге и не стали.

Не может быть реплицирующейся единицей то, что переживает только несколько десятков итераций копирования в лучшем случае - а аналоговые системы копирования медиаданных все такие.Цифровое процессы тоже стараются распраллелить

Менее цифровыми они от этого тоже не становятся. Потому это совсем другая история.-

вирусы

Это же и есть жизнь как таковая. Людям они мешают, поэтому люди с ними борятся, или используют для чего-то. Это наиболее самостоятельная часть кода, так получается, а не что-то в принципе плохое. Остальные программы или куски кода сохраняются при более тесной связи с человеком. Подобным образом видимо существуют и меметические вирусы мозга. Симптомы выглядят как при заражении биовирусом, движения тела например, и эти сущности живут сами по себе даже если вредят носителям и даже убивают. И все удивляются - как же так, разумные же люди, а тот вон вообще крутой специалист с образованиями, и разговаривает умно.

Сейчас стоим на пороге когда люди смогут генетически модифицировать себя. То есть достаточно сложная система может себя изменять в процессе жизни, либо появляться в следующем поколении произвольно изменённой. Благодаря естественным или исскуственным генам.

То есть часовщик может иметь какое-то зрение :)Чтобы что-то искать, нужно для начала определиться - ЧТО ИМЕННО мы хотим найти.

В частности, это просто и близко большинству людей - приложение науки к медицине. Мы имеем конкретного человека который является комплексом из тысячи видов организмов, и ещё живёт в среде которая продукт многих тысяч видов. Наука и медицина часто ловят собственный хвост не имея понимания как-там что связано. Конечно разобраться супер сложно, но задача важная и животрепещущая.Не может быть реплицирующейся единицей то, что переживает только несколько десятков итераций копирования в лучшем случае - а аналоговые системы копирования медиаданных все такие.

Это другая тема - сколько может просуществовать мем. Тут противоречие же, копирование и есть репликация. Так же, какие-то рисунки повторялись тысячелетиями, тут вопрос можно ли человека который повторяет рисунок считать цифровым устройством.-

Это же и есть жизнь как таковая.

Вообще-то нет. Это - ЧАСТЬ жизни. Неотъемлемая, но только часть.Также как и иные облигатные симбионты и даже самцы.

Основа жизни - замкнутый цикл саморепликатора. А это - только клетка.Это наиболее самостоятельная часть кода

Наиболее самостоятельная часть кода - набор генов домашнего хозяйства клетки. Все остальные наборы генов и геномы, её не включающие - в принципе не самостоятельны.Остальные программы или куски кода сохраняются при более тесной связи с человеком.

И как успехи в автономном сохранении кода машинных вирусов?

Даже трояны и то более живучи оказались - а они без "социальной инженерии" не распространяются.И все удивляются - как же так, разумные же люди.

Значит это исходно было заблуждение.

Большинство людей разумны только частично.Мы имеем конкретного человека который является комплексом из тысячи видов организмов

Виды прокариот - понятие довольно условное или как минимум существенно отличающееся от видов у многоклеточных эукариот. И тысячи там - выявлявшихся у популяции вообще, а не резидентов конкретного носителя.Это другая тема - сколько может просуществовать мем.

Это главный вопрос - перспектива длительности существования и есть единственный объективный критерий жизнеспособности и по сути самой живости системы:

https://users.livejournal.com/-hellmaus-/113076.html

>Тут противоречие же, копирование и есть репликация.

Не совсем. Репликация - это копирование дискретного массива, конечной ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, когда копия определяется однозначно.можно ли человека который повторяет рисунок считать цифровым устройством.

Безусловно. Человек в любом случае будет выделять какие-то важные ему признаки (т.е. формализовать объект) - и копировать только их. В основе работы нервной системы лежит дискретный механизм передачи нервных импульсов. Хотя частота их в отведённом диапазоне варьируется "аналоговым" образом, информационная ёмкость канала передачи вполне измерима по Котельникову-Шеннону, и не очень велика.-

Основа жизни - замкнутый цикл саморепликатора. А это - только клетка.

Это слишком биологично. С точки зрения вируса - клетки это просто часть среды. Она специфическая. Ещё можно сказать что компьютерные вирусы могут жить только в специфической среде - компьютерах. Но даже чисто неорганическая пригодная для бактерии, вроде бы простая среда - не такая уж обычная, пишут вероятность сочетания физических констант чтобы вселенная была пригодна для биологической жизни такова, что на 1 пригодную приходится 10 в 300 степени не пригодных для существования биожизни, если допустить что вселенных много. То есть на физическую реальность можно посмотреть как на не меньшее чудо чем компьютеры и клетки. Некоторые вообще считают что все это симуляция.И тысячи там - выявлявшихся у популяции вообще, а не резидентов конкретного носителя.

Писали кажется что у одного. Человек это же такое пастбище, а всем этим существам трудно помешать прижиться, или переселиться от ближнего. Человеки из разных популяций тоже получается практически весьма разные.Это главный вопрос - перспектива длительности существования и есть единственный объективный критерий жизнеспособности и по сути самой живости системы

Если например бактерию сделали из реактивов такой что через 20 поколений она вымерла, это будет значить что она не жила и не была живая? Если ещё время жизни особи сильно увеличить.В основе работы нервной системы лежит дискретный механизм передачи нервных импульсов.

Наверно в основном так и есть, но химическая регуляция тоже есть, всей системы, либо соседних элементов благодаря утечке сигнальных веществ. Так же к вопросу о потерях информации - есть множество оптимизаций приводящих к потерям, чтобы было подешевле и побыстрее. Где-то писали что в сетчатке глаза вероятно данные сжимаются в сто раз.-

Это слишком биологично.

Вне биологии нет информации (ибо нет интерпретации массивов).С точки зрения вируса

У вируса нет никакой точки зрения.Ещё можно сказать что компьютерные вирусы могут жить только в специфической среде - компьютерах.

Именно. которые производятся и поддерживаются живыми организмами.Но даже чисто неорганическая пригодная для бактерии, вроде бы простая среда - не такая уж обычная

Довольно обычная. Цианобактериям много не надо.пишут вероятность сочетания физических констант чтобы вселенная была пригодна

Философские вопросы космологии к понятийному аппарату биологии и культурологии отношения не имеют.Писали кажется что у одного.

Нет. Или это были самые ранние сильно завышенные данные по метагеномам.а всем этим существам трудно помешать прижиться

Практически невозможно даже.Если например бактерию сделали из реактивов такой что через 20 поколений она вымерла, это будет значить что она не жила и не была живая?

По итогу - не очень живая. Вопрос, конечно, в том - почему так случилось. Если опыт повторили 100500 раз с одним исходом, то значит "в консерватории" таки что-то явно не так. Ну и что происзходило с системой на разных итерациях кагбе тоже надо разбирать конкретно.

Доску, положенную на пару круглых брёвен, тележкой назвать не получится.Наверно в основном так и есть, но химическая регуляция тоже есть, всей системы, либо соседних элементов благодаря утечке сигнальных веществ.

Это не имеет отношения к передаче данных по живой нейросети. Данные передаются потенциалами действия, а они формируются дискретно - по превышению порога деполяризации постсинаптичской мембраны.Так же к вопросу о потерях информации - есть множество оптимизаций приводящих к потерям, чтобы было подешевле и побыстрее.

И все они - дискретные ("цифровые") в основе своей.-

Вне биологии нет информации (ибо нет интерпретации массивов).

Не понял.По итогу - не очень живая.

Философский ответ.Данные передаются потенциалами действия, а они формируются дискретно

Так понял что не очень то известно что происходит в клетках, которые сами по себе сложные устройства со многими контактами. Есть ли какое-то хотя бы предположительное популярное описание? Чтобы понять цифровое там внутри или нет. Ещё между прочим цифровые дискретные сигналы могут выполнять аналоговую функцию, это когда например частотой импульсов создают звук определенного тона или вроде того.-

Не понял.

Информация существует только там, где есть её приёмник. Приёмник - это то, что в т.ч. производит её интерпретацию, т.е. установление каких-либо условных соответствий своим состояниям. Возникает это явление одновременно с жизнью и не существует вне её или так или иначе порождённых ею систем:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26857676/Философ

Ничуть не философский. Жизнеспособность, она же живость в наиболее общем смысле, если не обнаружено явных дефектов в самом устройстве репликатора, однозначно приведущих его к вырождению за предсказуемый срок, может быть определена для заданного масштаба времени только по его истечению.ский ответ. Так понял что не очень то известно что происходит в клетках, которые сами по себе сложные устройства со многими контактами.

Как происходит передача нейроинформации в нервной ткани - известно довольно хорошо. И происходит она не столько в, сколько НА клетках - волнами электрических потенциалов вдоль клеточной мембраны нейронов.Есть ли какое-то хотя бы предположительное популярное описание? Чтобы понять цифровое там внутри или нет.

Не знаю - нас учили этому в курсе физиологии с деталями. Формирование дискретного сигнала - потенциала действия - происходит на постсинаптической мембране, когда рецепторы, поймавшие медиаторы, открывают связанные с ними ионные каналы в таком количестве, что локальное изменение потенциала превосходит критический уровень деполяризации мембраны и происходит цепная, каскадная реакция открытия потенциал-зависимых ионных каналов по всей мембране клетки. Эта каскадная волна и есть потенциал действия, который в случае нейрона и является отдельным нервным импульсом.

Пороговый характер генерации нервных импульсов и определяет фундаментальную дискретность передачи информации в нервной ткани.

Предельная частота генерации нервных импульсов - около килогерца. Соответственно можно измерить предельную пропускную способность канала передачи информации в битах/секунду по Котельникову-Найквисту-Шеннону.цифровые дискретные сигналы могут выполнять аналоговую функцию, это когда например частотой импульсов создают звук определенного тона или вроде того.

Нейроны тоже. Но основа передачи всё равно остаётся дискретной и верхний предел передаваемой информации всегда может быть потенциально чётко измерим - в битах.

В принципе и аналоговым "данным" тоже есть предел - это физическая энтропия системы, которая выражается через число степеней свободы всех стабильных частиц в ней по знаменитому уравнению Больцмана и следствию из него в виде уравнения Ландауэра.

Но это - просто верхний предел информации о системе, которая потенциально вообще может существовать в ней. Реальные же, даже самые тонкие системы не доходят до него разы и порядки по понятным причинам - необходимость обеспечить минимум надёжности хранения и передачи в заданном диапазоне энергий (температур) и какой-никакой интерфейс.

Потому-то и была разработана статфизика.-

Информация существует только там, где есть её приёмник.

О котейке Шредингера напоминает - информация появляется когда ее прочитают, а до этого ее нет. А что на флэшку записывали не понятно.Как происходит передача нейроинформации в нервной ткани - известно довольно хорошо. И происходит она не столько в, сколько НА клетках - волнами электрических потенциалов вдоль клеточной мембраны нейронов.

В Википедии очень много написано про это. Но это похоже на описание физических параметров микросхемы без объяснения ее логики, которую легко было бы понять и без физических деталей. Известно ли какие конкретно логические функции выполняет нейрон, хотя бы самый простой? Описание только физики намекает на аналоговый процессор.

Ещё вопрос, есть ли оценка сравнения соотношений затрат и качества у аналога и цифры? Сферических в вакууме хотя бы.-

О котейке Шредингера напоминает - информация появляется когда ее прочитают, а до этого ее нет.

В общем да, но речь тут немного о другом: во вполне классическом макромире вполне допустимо полагать, что некоторая конкретная информация в каком-то конкретном месте существует объективно - если мы уже знаем какой у неё может быть приёмник и что это за носитель.

Нет смысла говорить об информации "сферической в вакууме".Известно ли какие конкретно логические функции выполняет нейрон, хотя бы самый простой?

может выполнять И и ИЛИ. Причём нейрон (ассоциативный - точно) - это именно уже целая микросхема со множеством входов. Но выход у нейрона - един. Т.е. получившиеся потенциалы действия гонятся по единственному аксону одновременно ко всем его микроокончаниям, которых совсем немного и расположены они весьма рядом.

Тогда как элементарные логические операции реализуются и в схемотехнике и в физиологии на меньшем уровне. В схемотехнике для этого достаточно всего несколько транзисторов, а в физиологии - несколько молекул.

Так химический синапс - контакт между нейронами - работает только в одну сторону - как любой полупроводник. И именно в нём происходят чуть менее чем все "вычисления": сколько и каких медиаторов выделится из пресинаптического окончания, сколько свяжется с рецепторами на постсинаптическом, каков будет итоговый баланс локального заряда мембраны (медиаторы ведь бывают не только возбуждающие, но и тормозные). Плюс уже на уровне одного синапса есть контуры обратной связи - рецепторы к медиаторам на пресинаптичском окончании, через которые контроллируется их выделяемое количество.

Не так давно была проведена оценка количества информации, кодируемой "средним синапсом" головного мозга - она составила чуть менее 5 бит: https://nplus1.ru/news/2016/01/21/brain-hddЕщё вопрос, есть ли оценка сравнения соотношений затрат и качества у аналога и цифры? Сферических в вакууме хотя бы.

Полагаю, что сферовакуумно эти вещи не сравнимы принципиально. Всё зависит от того, какую именно часть свойств, состояний исследуемой физической системы мы считаем значимой - рассматриваем в качестве информации.

А вот с _надёжностью_ передачи всё очень просто: аналоговая передача очень быстро неизбежно и необратимо зашумляется. Преодолеть это можно только дискретным кодированием - т.е. оцифровкой.-

во вполне классическом макромире вполне допустимо полагать, что некоторая конкретная информация в каком-то конкретном месте существует объективно - если мы уже знаем какой у неё может быть приёмник и что это за носитель.

Приемник подразумевает целеполагание. Бактерия выделяет вещества и другая бактерия воспринимает посредством их информацию, но это не значит что вещества выделяются для коммуникации - первая никакой пользы от этого может и не иметь. Один и тот же физический процесс оказывается информативным или нет.

Мертвый организм превращается в окаменелость или отпечаток, и информация о нем сохранется другими средствами, хотя не известно найдет ли его кто-нибудь.

Думаю информацию можно назвать чем то вроде "конфигурации взаимодействий", потому что физики считают что материя из них состоит. Можно считать ген с молекулы и выложить его палками на земле, высечь на камне, написать на бумажке, записать ямками на лазерный диск, выложить магнитными полями на магнитном носителе, электрическими зарядами в озу или отправить в виде радиоволн. Это будет физически одна и та же конфигурация взаимосвязей, независимо от приемников.может выполнять И и ИЛИ. Причём нейрон (ассоциативный - точно) - это именно уже целая микросхема со множеством входов. Но выход у нейрона - един. Т.е. получившиеся потенциалы действия гонятся по единственному аксону одновременно ко всем его микроокончаниям, которых совсем немного и расположены они весьма рядом.

В статье про дендриты пишут что они тоже могут передавать, и такое открыли что приходится переосмыслять.

Думаю главное отличие буквально бросающееся в глаза это то что аксон может быть длинный и способен пересылать сигналы далеко, даже на 100 метров у китов, а дендриты могут взаимодействовать с близкими клетками. Может быть изначальная функция аксона в этом, а потом уже эволюция породила сложности из того что уже было?

Нашел статью https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Нейронное_кодирование

Из которой ясно что ничего не ясно, есть разные предположения. Написана малопонятным языком, всю пока не осилил.

Там резонно сказано что это не может быть логика подобная компьютерной, потому что нейроны работают очень медленно. С другой стороны, есть популярное утверждение что двоичную логику инженеры применили потому что такие переключатели самые простые и надежные. От себя добавлю - и понятные. Но нервные системы изначально были построены из очень сложных элементов - клеток, возможно логика там несравнима с бинарной.

Интересно как работают нейро интерфейсы с электродами, что там за сигналы передаются и принимаются.https://nplus1.ru/news/2016/01/21/brain-hdd

Промахнулись с объемами тогдашнего интернета на 7 или 8 порядков. -

Приемник подразумевает целеполагание.

Так оно и возникает вместе с жизнью внутри неё - тот самый "эгоистичный ген". Выживание и становится целью - основой понятия адаптивности.Бактерия выделяет вещества и другая бактерия воспринимает посредством их информацию, но это не значит что вещества выделяются для коммуникации

Будет значить, если это повысит адаптивность и будет поддержано отбором. По результату мы можем хорошо судить об этом по консервативности кодирующих признак последовательностей.первая никакой пользы от этого может и не иметь.

Если выделяется не конечный "низкоэнергетический" метаболит, то устойчивое сохранение этого признака в эволюции прямо свидетельствует о его адаптивности - т.е. той самой "целенаправленности".Один и тот же физический процесс оказывается информативным или нет.

Именно поэтому и нужно знание о существовании приёмника.Думаю информацию можно назвать чем то вроде "конфигурации взаимодействий", потому что физики считают что материя из них состоит.

Это по сути определение энтропии. Понятие информации давно используется существенно в ином смысле.

И нет смысла называть одно и то же разными словами.Это будет физически одна и та же конфигурация взаимосвязей, независимо от приемников.

Во-первых физически как раз не будет по определению - потому что носители разные - с разной избыточностью, надёжностью и т.п. А во-вторых не будет информацией без приёмников.а потом уже эволюция породила сложности из того что уже было?

В принципе эволюция всегда порождает из того что есть - более или менее, глубже или поверностнее...Там резонно сказано что это не может быть логика подобная компьютерной, потому что нейроны работают очень медленно.

Если так рассуждать, то первый дискретный програмируемый вычислитель - аналитическая машина Бэббиджа тоже не может иметь логику подобную компьютерной, потому что уж очень медленная будет.

Для компьютерной логики давным давно существует максимально чёткое определение - тьюринг-полного конечного автомата. Всё остальное - философская шелуха, к делу отношения не имеющая и всё только замусоривающая.С другой стороны, есть популярное утверждение что двоичную логику инженеры применили потому что такие переключатели самые простые и надежные.

В нейроне тоже применена двоичная логика ("всё или ничего") в генерации потенциала действия. И от этого всё и пляшет дальше, несмотря на множество "аналоговых" нюансов.возможно логика там несравнима с бинарной.

Логика регуляторных взаимодействий как раз и формируется зачастую в бинарные результаты - даже внутриклеточно: см. каскадные реакции вторичных внутриклеточных передатчиков-киназ.Интересно как работают нейро интерфейсы с электродами, что там за сигналы передаются и принимаются.

Колебания милливольтных электрических потенциалов.Промахнулись с объемами тогдашнего интернета на 7 или 8 порядков.

На самом деле по данным анамнеза ряда пациентов с очень существенными утратами части мозговой ткани, это количество может быть сильно избыточным для реализации ВНД человеческого уровня.-

Во-первых физически как раз не будет по определению - потому что носители разные - с разной избыточностью, надёжностью и т.п.

Это как волны например, учёные очень любят разные волны, и используют для них одинаковые формулы, которые можно считать частным случаем информации. Нервные сигналы тоже можно пытаться считать волнами. Кто-то там считал что дело вообще в частоте, а не в количестве импульсов.В нейроне тоже применена двоичная логика ("всё или ничего") в генерации потенциала действия.

Это может быть намекает на дискретность, но скорости вычислений не хватит чтобы работали наблюдаемые в нервных системах функции, потому что даже для простых компьютерных функций требуется последовательное срабатывание большого количества логических элементов. Так понимаю что их скорость существенно выше даже сверхвысокой тактовой частоты современного процессора. И параллельностью недостаток скорости не может быть компенсирован. Наверно двоичный процессор исполненный на нейронах годился бы только в качестве калькулятора для небольших чисел.-

Это как волны например, учёные очень любят разные волны, и используют для них одинаковые формулы, которые можно считать частным случаем информации.

Волны - не информация никаким образом. Можно лишь вычислить предел информационной ЁМКОСТИ того или иного способа МОДУЛЯЦИИ при передаче сигнала периодическими колебаниями.Нервные сигналы тоже можно пытаться считать волнами.

Можно - и из их предельной частоты определить пропускную способность. И по большому счёту - всё.Кто-то там считал что дело вообще в частоте, а не в количестве импульсов.

Да, но частота имеет очень конкретные пределы.аже для простых компьютерных функций требуется последовательное срабатывание большого количества логических элементов.

Так а в нервной системе разве не большое количество логических элементов?Так понимаю что их скорость существенно выше даже сверхвысокой тактовой частоты современного процессора.

Вовсе не обязательно. Просто массовый параллелизм. В его использовании и есть преимущество нейросетей.И параллельностью недостаток скорости не может быть компенсирован.

Смотря для каких вычислений.-

Волны - не информация никаким образом.

Они соответствуют формулам которые являются информацией.Так а в нервной системе разве не большое количество логических элементов?

Они не могут успеть сработать последовательно потому что медленные. Как выполняется двоичное сложение например. Тут есть таблица времени выполнения, в разделе "двоичный сумматор" https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Сумматор

Для сложения двух 32 разрядных чисел нужно время достаточное для последовательного срабатывания почти сотни логических элементов, и это должно произойти за один или в старых за несколько тактов процессора. Те есть сейчас уже они срабатывают с терагерцовыми скоростями, в то время как нейроны пыхтят на в лучшем случае сотнях, и ещё я полагаю истощаются, тогда как кремневые элементы работают неустанно. Разница на 10 порядков и параллельностью то что должно быть сделано последовательно не ускоришь. Даже для простой задачи требуется очень много последовательных логических операций.

Это наводит на мысль что логика там не двоичная. Надо думать математики могут выдумать сколько угодно логик и двоичная не единственно возможная.-

Они соответствуют формулам которые являются информацией.

Ни волны, ни формулы ни уравнения - не являются информацией. Информация - это ЯВЛЕНИЕ комбинаторной природы, возникающее в живых системах и вторично ею порождённых устройствах.

Формулы и уравнения только ХАРАКТЕРИЗУЮТ её количество и сложность в конкретных случаях.Они не могут успеть сработать последовательно потому что медленные. Как выполняется двоичное сложение например.

Передача нервных сигналов в основе своей дискретная, но логические операции в ней выполняются по большей части уже на "аналоговом" уровне частотным модулированием и т.п.

При этом синхронизация работы нервной системы вполне существует - при помощи электрических синапсов, а своеобразным "генератором частоты" в мозге выступает ретикулярная формация.параллельностью то что должно быть сделано последовательно не ускоришь.

Разумеется закон Амдала непреложен. Но задачи, решаемые нейросетями как раз из разряда хорошо распараллеливаемых. Для остального есть калькуляторы и ЦП.-

синхронизация работы нервной системы вполне существует - при помощи электрических синапсов, а своеобразным "генератором частоты" в мозге выступает ретикулярная формация.

Интересно, почитаю на эту тему.задачи, решаемые нейросетями как раз из разряда хорошо распараллеливаемых

Нейросети же крутятся на обычных процессорах. Они требуют много ресурсов и чудовищное количество информации выдавая что-то вроде снов. По крайней мере сгенерированные картинки очень похожи на сны, когда мозг отключен на техобслуживание. Идея нейросетей толи ещё сырая, толи альтернативная нервным системам несмотря на название.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Слова нечасто состоят из одного только корня, а белки даже нередко бывают однодоменными и выполняющими в клетке только одну биохимическую функцию. Многофункциональные белки наоборот более редки.

Вдумчиво посмотрел этот тезис.

Количество информации даже в небольшом гене (конкретно - пептидной последовательности простого белка прокариот длиной в первые сотни аминокислотных остатков) соответствует таковому в довольно длинном предложении. При этом предложение должно быть простым по структуре (т.е. не сложносочиненным/подчинённым). Пептидная последовательность тоже как правило достаточно избыточна (многие аминокислотные замены не сказываются на функции), но далеко меньше чем естественный язык: энтропия (алгоритмическая несжимаемость) прокариотических геномов близка к предельной, а текстов на естественных языках наоборот очень мала - они сжимаемы архиваторами чрезвычайно хорошо.-

-

Эта "оптимизация" - универсальное мерило сложности любой конечной последовательности по Шеннону-Колмогорову.

Там и там в основе - конечные алфавиты - минимальные дискретные носители информации. В биты всё переводится элементарно. И для алгоритмов сжатия без потерь (кои составляют основу всех архиваторов) тут уже давно практически нечего оптимизировать.

И, кстати, об организации генов (точнее кодируемых ими макромолекул) мы знаем уже двольно немало - в том числе где, что (какие паттерны), в каком виде и для чего в них повторяется. Главный же вопрос остаётся в том, что в них НЕ повторяется - и таких мест в экзонах или генах прокариот гораздо больше, чем в любом естественном языке людей. И функциональность их всё ещё весьма мало предсказуема "с нуля" не смотря на все усилия многих очень одарённых информатиков и биофизиков.-

И для алгоритмов сжатия без потерь (кои составляют основу всех архиваторов) тут уже давно практически нечего оптимизировать.

Желательно знать структуру сжимаемых данных. Есть например архиватор который умеет сжимать несжимамые картинки уже хорошо сжатые в jpg. Выглядит как чудо. Обычные архиваторы такого не умеют. Он просто соображает что в разных файлах могут быть похожие данные.-

Желательно знать структуру сжимаемых данных.

Это разве что ускоряет сжатие, которое принципиально в любом случае процесс асимптотический - на практике просто никто не захочет ждать слишком долго.Есть например архиватор который умеет сжимать несжимамые картинки уже хорошо сжатые в jpg.

Насколько сильно?-

Сжимал процентов на 30.

Кажется вот этот https://en.m.wikipedia.org/wiki/StuffIt

у меня была версия для виндовс. Работал медленно.-

А тексты на естественном языке сжимаются в разы!

Только что проверил: отправил книгу Конрада Лоренца "Аргрессия" в старом MS-Word-овском формате в 7ZIP архив - ужалось с 1,7 до четверти МБ - в шесть раз! Чуть меньше - "Сумма технологии" С. Лема в формате HTML.

"Эгоистичный ген" HTML ужался с почти мегабайта в 3 раза.

Ужатие нуклеотидных последовательностей, к сожалению, сходу показать не получится - они идут как правило в обычном текстовом формате и ужатие только за счёт алфавита и прочих символов очень большое происходит.-

Естественный язык просто так это txt и есть. Ворд, хтмл и подобные форматы это языки разметки где может быть все что угодно, там задача компактной записи никогда не стояла. Но простейший хтмл только чуть больше чем txt и сожмется так же.

ДНК же это двухбитные числа, в отличии от восьмибитных в txt, и это архиватор должен учитывать.-

Но простейший хтмл только чуть больше чем txt и сожмется так же.

Ну вот минимум в три раза и сжимает. А джипег в вашем примере - ДО одной трети.ДНК же это двухбитные числа, в отличии от восьмибитных в txt, и это архиватор должен учитывать.

Вот только представление последовательностей в общеприменяемых машинных форматах - даже специализированных - тот же текст по сути.

Потому что зачастую полезно указать, например, вариабельный-неопределённый нуклеотид в какой-то позиции, причём той или иной природы (пурин/пиримидин) либо комплимантарной пары. Ну или даже метилирование, хотя в длинных последовательностях сам такого не встречал.

Ну и белок-кодирующая последовательность - собственно ген - осмысленно представлять сразу в виде последовательности аминокислот - так оно с одной стороны менее избыточно (так как биогенных аминокислот - 20+2, а кодонов - 64), а с другой - уже 24-буквенный алфавит надобен (+стоп-сигнал ("точка предложения") и неопределённая аминокислота, например).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Но при искусственном отборе отбирающий субъект несомненно присутствует — это человек.Но тогда объясните мне кто-нибудь: системы CRISPR-Cas, широко распространеные среди бактерий и архей (https://ru.wikipedia.org/wiki/CRISPR), редактируя собственный геном реализуют естественный или искусственный отбор? А может сверхъестественный?

Поскольку отбирающий субъект несомненно присутствует, не пора ли нам признать субъектность бактерий?

-

Начать следует с того, что никакого "искусственного отбора" объективно не существует. Есть только результаты КОЭВОЛЮЦИИ человека и его симбионтов в расширенном фенотипе первого, именуемом цивилизацией.

редактируя собственный геном

Процесс этот по сути "непроизвольный" и весьма ограниченный, касаясь только собственно этой системы адаптивного противовирусного иммунитета.Поскольку отбирающий субъект несомненно присутствует, не пора ли нам признать субъектность бактерий?

Вообще-то ещё Докинз в той самой первой приведённой работе и предложил признать субъектность даже не за простейшей клеткой, а за отдельным геном.

Собственно это главное достижение Докинза и очень правильный подход на мой взгляд: таким образом понятия цели и смысла как таковые возникают вместе с жизнью - репликаторами Дарвина-Эйгена.-

"Процесс этот по сути "непроизвольный""

А какой у нас критерий произвольности-непроизвольности, к слову? По каким параметрам объекта можно охарактеризовать его поведение как произвольное или непроизвольное?-

А какой у нас критерий произвольности-непроизвольности, к слову?

Ну, например, по предсказуемости результата работы. Система CRISPR-Cas включается в ответ на вирусную инфекцию, атакует найденные вирусные сигнатуры и включает новые в свою библиотеку последовательностей. Больше она в природе ни на что не нацелена.

-

-

Введение понятия «гена» в свое время перевернуло биологию.Ложь. Переворот наступил спустя десятиления после ведения этого понятия, когда был открыт механизм работы гена.

Введение Докинзом понятия «мема», казалось бы, должно было совершить аналогичный переворот в науках о культуре.Серьезных оснований для этог не было. Для "анлогичного перворота" нужен прорыв, анлогичный созданию молекулярной биологи

В теории мемов Докинза не находится места субъектности. Мемы заняты исключительно «самокопированием» («само-»!) и конкуренцией друг с другом.это ничего не меняет. как не изменило бы почти ничего появление субъектности в биологии. добавился бы пернос мемов Творца в гены тварей, подобный горизонтальному перносу генов.

Часть нейробиологов утверждает, что субъектность — попросту иллюзия4,Елифёрова невнимательно читала ссылку 4. Бернс не утверждает, что субъектность иллюзорна вообще, иллюзорны представления людей о себе (self), основаные на интроспекции

_200.jpg)

Ричард Докинз в 2009 году. Фото Marty Stone