Реликтовые черные дыры и темная материя

Алексей Левин

«Троицкий вариант — Наука» №17(411), 27 августа 2024 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Астрофизики из Польши, Британии и Израиля опубликовали итоги анализа данных, собранных в ходе двадцатилетних оптических наблюдений Большого Магелланова Облака, которые проводились для того, чтобы выявить события, связанные с присутствием гипотетических первичных черных дыр в этом звездном скоплении. Согласно ряду космологических теорий, такие дыры не только входят в состав темной материи, но и при выполнении определенных условий могут быть ее главным и даже единственным компонентом. Теперь ученые из Варшавского университета, Уорикского университета в британском Ковентри и отдела физики частиц и астрофизики Института имени Вейцмана в израильском Реховоте пришли к выводу, что даже если первичные черные дыры в наше время реально существуют, то их доля в общей массе темной материи вряд ли превышает несколько процентов. Этот результат представлен в статье в журнале Nature1.

Изображение Большого Магелланова Облака в инфракрасном диапазоне, полученное с помощью телескопа Vista (ESO/VMC Survey)

Современная концепция эволюции мироздания определяется Стандартной космологической моделью с нерелятивистской холодной темной материей и темной энергией (для краткости — моделью ΛCDM, она же Concordance Model). Согласно ΛCDM, Вселенная примерно на 68% состоит из темной энергии, на 27% — из темной материи и на 5% — из обычного (барионного) вещества (плюс малые добавки от фотонов и очень легких нейтрино, если таковые присутствуют в космическом пространстве). Физическая природа темной материи и энергии пока не установлена и служит предметом активных дискуссий. Однако очень важно, что при всем при том модель ΛCDM хорошо согласуется практически со всем арсеналом данных наблюдений.

Большинство специалистов еще недавно полагало, что темная материя, скорее всего, состоит из так называемых вимпов, стабильных и достаточно массивных реликтовых частиц, которые взаимодействуют с барионной материей только посредством короткодействующих слабых сил и дальнодействующей гравитации. Многолетний поиск подобных частиц пока ни к чему не привел, несмотря на трату огромных человеческих, материальных и финансовых ресурсов. Сейчас вера в их существование заметно ослабла, но это уже самостоятельная тема. Есть, однако, и другие кандидаты, включая так называемые реликтовые (или первичные, primordial) черные дыры. Под этим термином понимают своего рода консерваты гравитационного поля, которые возникли в самые ранние эпохи существования Вселенной либо из вакуумных флуктуаций квантовых полей (например, инфлатонного поля), либо из сверхплотных сгущений горячей космической материи, вызывавших сильные локальные деформации метрики пространства. Те из деформаций, которые сохранили стабильность вплоть до нашей космологической эпохи, должны наблюдаться в виде черных дыр. Очень важно, что рождение таких дыр никак не связано с гибелью самых массивных звезд, исчерпавших свое термоядерное топливо и претерпевших гравитационный коллапс. Пока что реликтовые черные дыры не обнаружены ни в каких наблюдениях.

Теперь перейдем к статье в Nature. Пржемек Мруз и его коллеги обратились к итогам фотометрических наблюдений Большого Магелланова Облака (БМО), самого крупного и массивного галактического спутника Млечного Пути. БМО удалено от нас на смехотворное по космологическим масштабам расстояние, около 50 кпк (163 тыс. световых лет). Эта дистанция всего в пять раз превышает его собственный поперечник, около 10 кпк. Долгое время БМО считали ближайшим сателлитом Млечного Пути, однако 30 лет назад астрономы открыли карликовую галактику, удаленную на 20 кпк. А в 2003-м стало известно о существовании в созвездии Большого Пса карликовой галактики, которая расположена всего в 25 тыс. световых лет от нас (8 кпк) и в 42 тыс. световых лет от центра Млечного Пути. Барионная масса БМО определена с изрядной погрешностью, но по порядку величины она равна 10 млрд солнечных масс — плюс еще 138 миллиардов, если учесть темную материю. В отличие от нашей галактики, центр БМО, насколько сейчас известно, лишен сверхмассивной черной дыры.

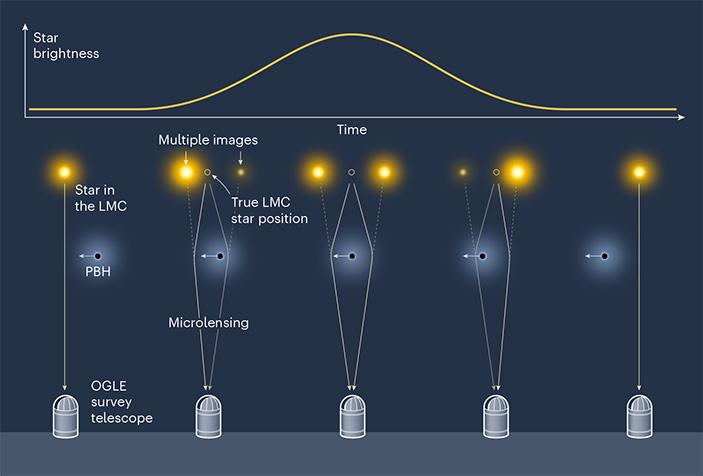

Наблюдения, о которых идет речь, проводились в рамках третьего и четвертого раундов проекта OGLE (Optical Gravitational Lensing Experiment), которые растянулись на два десятилетия. В ходе этих двух раундов был проведен мониторинг оптических сигналов 78,7 млн звезд с видимой яркостью не менее 22-й звездной величины (это приблизительно 0,3% звездной популяции БМО). Сигналы проверялись на предмет выявления эффекта микролинзирования, иначе говоря, отклонения звездного света компактным гравитирующим объектом, расположенным между звездой и Землей. Микролинзирование временно увеличивает видимую яркость звезды, а также при определенных условиях размножает ее изображение или создает другие оптические аберрации, например так называемые эйнштейновские кольца либо дуги. Источником гравитационного возмущения могут быть любые центры тяготения, включая, конечно, и гипотетические первичные черные дыры.

Поиск первичных черных дыр с помощью эффекта микролинзирования. Черные дыры, образовавшиеся в ранней Вселенной, можно обнаружить с помощью наблюдений звезд в Большом Магеллановом Облаке. В ходе двадцатилетнего исследования OGLE обнаружено 13 кандидатов, выявленных с помощью эффекта микролинзирования, при котором объект отклоняет и искажает свет от фоновой звезды, создавая многократно увеличенные ее изображения. Копии невозможно различить, потому что они слишком близки друг к другу, но их суммарная яркость дает характерное увеличение светового потока. Мруз и др. использовали эффект микролинзирования для проверки гипотезы, что первичные черные дыры могут составлять значительную часть темной материи в нашей галактике (илл.: Eamonn Kerins. Black holes are too scarce to explain dark matter. Nature. Vol 632, 22 August 2024, p. 743)

Изменение яркости светила и другие эффекты микролинзирования можно обнаружить с помощью совмещенных с телескопом фотометрических приборов. Возможность подобных измерений впервые пришла в голову известному норвежскому астроному Сюру Рефсдалу еще в 1960-е годы, но он как-то ей не заинтересовался. В начале 1980-х аспирантка Кембриджского университета Мария Петру рассмотрела этот эффект в своей диссертации, но ничего не опубликовала. В итоге признанная международным астрономическим сообществом пальма первенства в этом деле досталась выпускнику Варшавского университета, а впоследствии профессору Принстона, блестящему астрофизику Богдану Пачинскому. В 1986 году он не только предложил использовать гравитационное микролинзирование для поиска носителей темной материи и четко объяснил, как это сделать на практике, — именно он и стал инициатором проекта OGLE.

Авторы публикации в Nature выявили 13 событий менее чем годовой продолжительности, которые прошли через все фильтры отбора и могли с достаточным основанием рассматриваться как примеры микролинзирования звездного света гравитирующими объектами, расположенными внутри Большого Магелланова Облака. Разумеется, это не обязательно должны были быть черные дыры, послезвездные или реликтовые. В этом качестве вполне могли выступать коричневые карлики, очень тусклые и потому невидимые звезды главной последовательности или, скажем, нейтронные звезды. Однако вычисления, основанные на известных данных о геометрии и звездной структуре Большого Магелланова Облака, показали, что если бы темная материя состояла исключительно из реликтовых черных дыр с массой порядка одной сотой массы Солнца, то за двадцать лет они должны были проявить свое присутствие как минимум в 1100 наблюдениях микролинзирования. Для черных дыр солнечной массы можно было ожидать 554 таких события, для дыр в десять солнечных масс — 258, в сто солнечных масс — 99, в тысячу солнечных масс — 27 событий.

Эти результаты уже сами по себе показывают, что наличие первичных черных дыр в составе темной материи маловероятно. Однако в статье даны и более конкретные оценки. Как показывает детальный статистический анализ, выполненный в ходе этого исследования, доля реликтовых черных дыр с массами в диапазоне от 1,8 × 10–4 до 6,3 массы Солнца в общей плотности массы темной материи не может превышать 1%. Даже если расширить диапазон допустимых масс до сегмента от 1,3 × 10–5 до 860 масс Солнца, эта доля вырастет только до 10%. В любом случае, если первичные черные дыры и существуют, они, скорее всего, не могут оказаться доминирующим компонентом темной материи. Кроме того, только что обнародованные результаты практически обнуляют вероятность гипотезы, согласно которой некоторые приходы волн тяготения, зарегистрированные в последние годы гравитационнными детекторами, могут объясняться столкновениями реликтовых, а не послезвездных черных дыр.

Теперь отдадим должное проекту OGLE. Он осуществляется с 1992 года Варшавским университетом под руководством одного из авторов статьи профессора Анджея Удальского, который очень успешно продолжает дело Пачинского. Главная цель проекта состоит в изучении структуры нашей галактики и обоих Магеллановых Облаков — Большого и Малого — с особым акцентом на наблюдение и классификацию переменных звезд и событий микролинзирования. В ходе первого раунда (1992–1995) его участники использовали телескоп с метровой апертурой «Генриетта Своуп», установленный в 1971 году в только что открытой Обсерватории Лас-Кампанас, расположенной в чилийской пустыне Атакама (телескоп назван в честь американского астронома Генриетты Хилл Своуп (1902–1980), которая внесла немалый вклад в изучение переменных звезд). Для следующих трех раундов применялся специально разработанный телескоп Варшавской южной обсерватории с апертурой 1,3 м, установленный также в Лас-Кампанас. В 2010 году, с начала четвертого раунда, его оснастили действующей и поныне 32-чиповой мозаичной ПЗС-камерой высокого разрешения. Помимо звездных наблюдений, участники проекта ведут поиск внесолнечных планет, который к настоящему времени увенчался как минимум семнадцатью открытиями. Однако им так и не удалось обнаружить ни одной черной дыры в гало Млечного Пути, что они, судя по всему, считали бы своим главным призом2.

И вот что надо подчеркнуть в заключительном абзаце. Результаты Пржемека Мруза и его коллег вовсе не исключают возможности современного существования первичных черных дыр. Теории их возникновения не позже, чем через одну секунду после Большого взрыва, предсказывают широкий спектр их начальных масс — от 10–5 г до 109 масс Солнца. Однако новые результаты позволяют как минимум сильно усомниться в реальности реликтовых черных дыр тех же масс, что и дыры, оставшиеся после взрывов массивных звезд (т. е. лежащих в диапазоне от трех до пятидесяти солнечных масс), либо возникших в результате их последующих двух или нескольких слияний. Дальнейшее подтверждение этого вывода, если таковое случится, стало бы весьма нетривиальным вкладом в астрофизику и космологию.

1 Przemec Mróz et al. No massive black holes in the Milky Way halo. Nature, Vol. 632, 22 August 2024, 749–751.

2 Графическую информацию о «Варшавском телескопе» можно найти по этому адресу.

-

Немного перефразируя: "О сколько нам ошибок трудных готовит просвещенья дух" )

Интересно, сколько млрд. долларов было потрачено с начала 21 века на поиски частиц гипотетической тёмной материи?

(т.е. за время существования теории гравитации, обходящейся без тёмной материи)

За все эти годы ничуточки не сомневался, что это совершенно бесполезное занятие.

Но, могу подбросить ещё, как минимум, одну идейку для траты нескольких миллиардов зелёных. ;)

Предположим, что роль агентов тёмной материи играют кротовые норы, разбросанные во множестве по всей Вселенной. А чтобы их трудно было найти, предположим, что все они наноскопического размера, но, зато, их очень много - такие себе квантовые червоточины, в которые даже элементарные частицы протиснуться не могут. Но, зато, с другой стороны этих пространственных (или даже пространственно-временнЫх) квантовых нано-тоннелей тянет к себе гравитация масс, расположенных по ту сторону тоннелей.

У меня все трендовые понятия физики 21 века получилось уместить в одной идее? )

PS. Вот ещё детальнее идею "проработал":

- квантовые нанотоннели могут представлять собой свёрнутые измерения из теории струн;

- они настолько узкие, что через них действует только гравитация. Или, по-другому - через свёрнутые измерения распространяется только гравитация.

PPS. Если кто-то возьмется раскрутить мою идею до Нобелевской премии, то и про меня не забудьте ;)-

квантовые червоточины, в которые даже элементарные частицы протиснуться не могут.

Разве что суперсимметрические партнёры аксионов.

- квантовые нанотоннели могут представлять собой свёрнутые измерения из теории струн;

- они настолько узкие, что через них действует только гравитация.

Хотя деньги (в общем масштабе) как раз тратятся не такие и большие, просто тонким слоем. Лекарство от диабета, которое потом оказалось, что снижает вес без ущерба для здоровья, вот золотая яма. Или же какой нибудь новейший петриот с ИИ. -

Из общих соображений -"антропные " идеи прошлого почти никогда не срабатывают. Нужно придумать что-то не связанное с ранними псевдоматематическими изысками. Конкретную физическую идею. Теория струн и теория суперсимметрии не имеют отношения к физике -это антропная "олимпиадная математика". Тратить на них большие деньги м содержать целые лаборатории не имеет никакого смысла.

-

У меня все трендовые понятия физики 21 века получилось уместить в одной идее?

А вот и нет!! Я прям чую, как во мне поднимается неистовая волна!!!.. ЪУЪ

Должно быть: запутанные, инклюзивные, квазистабильные, небинарные, незеркальные, псевдотензорные, рандомнонормированные, темпорально-открытые, хи-хаосные, чарующие, янусные, и уже потОм - "квантовые нано-тоннели" (с). Вотъ!!

-

-- Когда же пойдёт речь о том, притягиваются ли друг к другу частицы тёмной материи или нет, и почему? Хрена ль вы всё вокруг да около?!

Если не в вышеназванные виды энергии, то, по-видимому, она может преобразовываться только лишь в гравитационные волны?!

Тогда, очевидно, тёмная материя должна т.с ярко светить в "гравитационном диапазоне"?

Это предполагает либо новое научное открытие, либо окончательное закрытие тёмной материи.)

_200.jpg)

Алексей Левин