Биохимия или Жизнь?

Как искать внеземную жизнь с точки зрения биотехнологов

Дмитрий Складнев, Владимир Сорокин,

Институт микробиологии РАН им. С. Н. Виноградского

«Химия и жизнь» №10, 2023

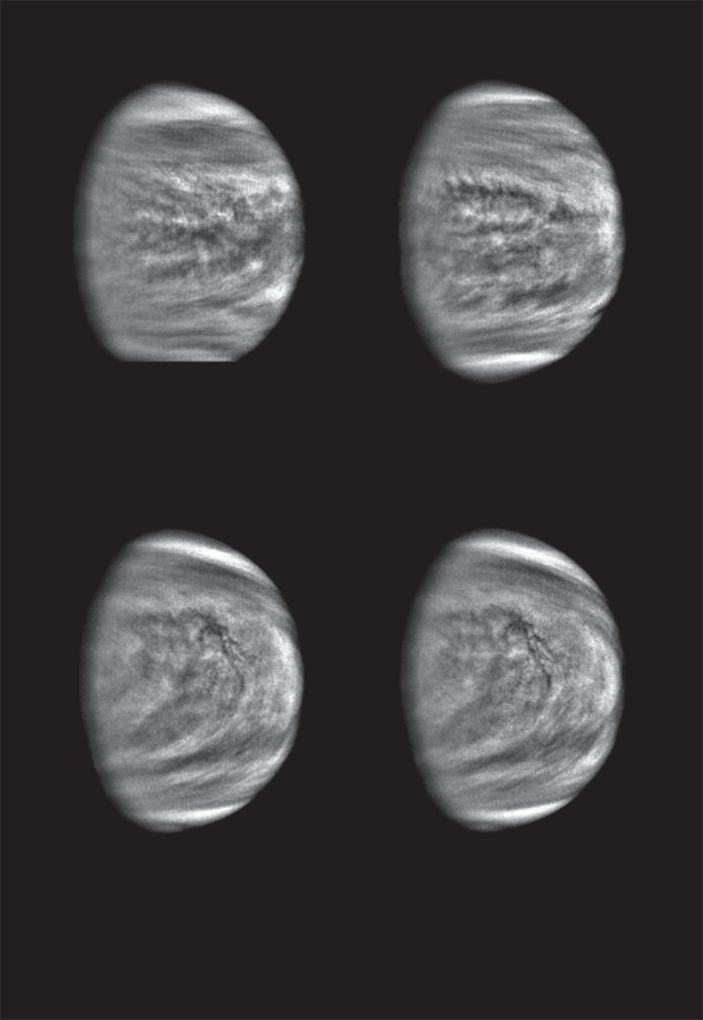

В мае 2023 года НПО им. С. А. Лавочкина закончило разработку технического предложения по созданию космического комплекса «Венера-Д». Предполагается, что он будет состоять из орбитального и посадочного модулей и баллона, путешествующего в облаках планеты. Напомним, что первые зонды с аэростатами были развернуты на Венере в 1984 году в ходе экспедиций Вега-1 и Вега-2. Оба зонда проработали по 46 часов и собрали данные о физике атмосферы. Может быть, удастся создать и доставить образцы облачной влаги с Венеры на Землю. Разработку эскизного проекта предполагается начать в январе 2024 года. И если все сложится удачно, экспедиция состоится в 2029 году. Как отмечают в Институте космических исследований РАН, одной из главных загадок Венеры оказывается так называемый «неизвестный УФ-поглотитель» в ее атмосфере, который искажает спектр излучения Венеры. Есть мнение, что в его качестве выступают микроорганизмы, колонизировавшие облачный слой планеты. Если поиск таких микроорганизмов включат в программу исследований, то как соответствующие опыты будут выглядеть?

Обнаружение свидетельства о наличии инопланетной жизни будет не менее важным событием планетарного масштаба, чем полет первого спутника в 1957 году. Как же не ошибиться и искать то, что точно можно будет назвать Жизнь? Сразу оговоримся: сколько-нибудь осмысленно в пределах нашей солнечной системы можно искать только жизнь земного типа, основанную на клеточном строении, с понятными метаболизмом и способом освоения жизненного пространства. О жизни другого типа можно фантазировать, однако при имеющемся уровне знаний создавать научную программу ее поиска в Солнечной системе не представляется возможным. Основанием для такого подхода служит идея панспермии, когда семена однотипной жизни могли распространяться по всем планетам, но отнюдь не везде имели возможность «укорениться и прорасти».

Место жизни в Солнечной системе

При поиске жизни нужно понимать, где и что искать. Сначала о первом. Как мы знаем на примере Земли, жизнь прочно привязана к определенному пространству, в котором организмы могут стабильно существовать длительное время — к экологической нише. Сообщество обитателей каждой экониши должно уметь поглощать питательные вещества, утилизировать продукты жизнедеятельности и, что самое важное, сохранять стабильность своего состава. Устойчивое существование экологических ниш, увязанных с физико-химическими особенностями планеты, оказывается важнейшим признаком ее обитаемости.

Яркая черта нашей, несомненно, обитаемой планеты — разнообразие экониш и живых организмов в них. Очень важно, что представителям каждого вида, включенного в стабильное сообщество, обязательно должны быть обеспечены все условия для того, чтобы жить, расти, делиться. Если такие условия не соблюдаются для какого-либо вида (или перестают соблюдаться в результате внешних изменений), он исчезает из сообщества. Устойчивое сообщество связано плотной сетью трофических связей, когда продукция одних видов служит питательной средой для других.

Прежде всего клеткам в любой эконише необходимы источники энергии для жизни. У всех микроорганизмов земного типа обнаружено множество путей получения энергии: тут и свет, превращаемый в биоэнергию, и энергия валентных переходов некоторых атомов, и энергия, запасенная в макромолекулах биополимеров. Кроме того, для роста, деления, то есть для построения собственной биомассы, клеткам всегда необходимы ростовые субстраты, гарантированно поставляющие извне все необходимые для жизни атомы в приемлемом соотношении.

И наконец, должны соблюдаться требования к условиям внешней среды обитания — приемлемый уровень кислотности, аэрации, температуры, влажности. При этом живым клеткам всегда будут мешать излишнее присутствие катионов, высокая радиация, избыточно высокие температура и давление, условия, допускающие формирование льда.

В сколько-нибудь приемлемых условиях внешней среды обязательно сформируется микробное сообщество, способное осуществлять так называемый координированный взаимополезный метаболизм. Именно с такого типа сообществ и начинается колонизация исходно стерильных планет или иных космических тел. И именно присутствие такого типа сообществ можно считать единственно надежным признаком их обитаемости в данный конкретный момент времени.

При поиске внеземной жизни необходимо помнить, что организмы могут обратимо переходить из активного состояния к длительному покою. У большинства клеток в результате плавного понижения температуры среды останавливается метаболизм, что означает не только прекращение биосинтеза новых необходимых молекул, но и консервацию запасенной энергии. У некоторых микроорганизмов дополнительно существуют способы радикально изменять строение клеток и формировать специфические структуры (споры, цисты) для поддержания очень длительного покоя.

Давно установлено, что даже незначительные, с точки зрения исследователя, различия химических компонентов и физических условий экологических ниш могут принципиально изменять состав их сообществ. В качестве примера можно назвать различия микробных сообществ, обитающих на различных горизонтах акватории, например, антарктических подледных озер. Живые организмы способны полноценно закрепляться в том или ином сообществе, если смогут «договориться» с окружением. Не «договорившиеся» не могут выжить, их клетки разрушаются и становятся пищей для других членов сообщества.

Есть ли жизнь на Венере?

Какая же экологическая ниша для жизни земного типа есть на Венере? Лучше всего подходит облачный слой атмосферы, в котором есть главное условие: вода в жидком состоянии. При температуре, переводящей воду в газообразное состояние, скорее всего, не будет сохраняться целостность клеточных стенок, хотя споры или цисты могут выжить и там. В зонах, стабильно имеющих температуру около кристаллизации воды, сохранение жизнеспособности не выглядит проблематичным, поскольку многие клетки земного типа умеют синтезировать криопротекторы. Известны также некоторые виды микроорганизмов, клетки которых даже при околонулевой температуре не прекращают полноценную метаболическую активность.

Однако экологической нишей можно считать только пространство, в котором все виды обитателей имеют доступ к водным растворам питательных веществ: там они лучше всего способны длительное время осуществлять скоординированное метаболическое взаимодействие и активно расти. Соответственно, внешние слои облаков Венеры (обращенные в космическое пространство и имеющие самые низкие температуры) могут служить, скорее, депозитарием клеток биообъектов, в норме обитающих в среднем слое атмосферы планеты. Отсюда следует, что одной пробой не обойтись: только результаты определения состава микробных сообществ в образцах, взятых в облаках на разной высоте, на разном расстоянии от полюсов планеты позволят понять, как устроена жизнь в облаках, и тем самым докажут, что они обитаемы.

Интересен и вопрос распределения в атмосфере гидрофобных продуктов распада клеток ее обитателей. На Земле они, вместе с абиогенными жирными кислотами, постоянно концентрируются в геологических структурах, что постепенно формирует нефтяные отложения. В условиях Венеры гидрофобные неусвояемые компоненты биомассы могут концентрироваться на ледяных частицах внешней границы облаков. Известно, что при температуре 0°С плотность большинства тяжелых нефтей земного типа больше плотности льда. Соответственно, частицы льда с налипшей органикой будут тяжелее, чем без нее и, скорее всего, расположатся в том слое атмосферного льда, что находится ближе к поверхности планеты, нежели в области, обращенной в космос. Обнаружение такой атмосферной органики не будет служить доказательством жизни, но информацию к размышлениям предоставит.

Ниши Венеры

Если в настоящее время облачный слой Венеры обитаем, то можно предположить существование одного из двух вариантов ниш. Первый вариант — при котором облачный слой достаточно однороден по всему объему из-за постоянного и интенсивного перемешивания по высоте относительно поверхности и относительно полярных зон атмосферы. В таком случае видовое разнообразие сообщества может быть минимальным — только несколько метаболически различающихся видов для реализации взаимополезного метаболизма. В целом активное перемешивание водных облачных масс в пределах заметно различающихся по температуре горизонтов атмосферы, скорее всего, усилит симбиотические связи внутри сообществ организмов, когда одни активно живут при высокой температуре, а другие — при низкой.

Второй вариант — перемешивание атмосферы принципиально медленнее, чем в первом случае. Тогда в облаках смогут сформироваться и параллельно (в прямом смысле этого слова) на различных высотных горизонтах существовать несколько экологических ниш с различными значениями температуры, кислотности облачной влаги, уровня освещённости и радиации. Такие различия могут потребовать от живущих в них микроорганизмов различных способов адаптации ради выживания. Временное же перемещение микроорганизмов из одного горизонта в другие, менее благоприятные, скорее всего, переводит их в состояние спор с последующей активизацией при возвращении в благоприятный слой.

У облаков Венеры есть особенность — высокое содержание серной кислоты, растворы которой в воде, несомненно, губительны для большинства микроорганизмов. Однако распространенная стратегия выживания, известная по многим примерам земных экстремофилов, состоит в том, что клетки строят такие мембраны, которые подавляют водный обмен цитоплазмы и внешней среды и так защищаются. Яркий пример подобных микроорганизмов — археи Haloquadratum Walsbey (см. «Химию и жизнь», 2010, 4). Их цитоплазма практически не содержит свободной воды, а только многослойные формирования из молекул H2O, окружающие каждую внутриклеточную молекулу, включая молекулы ферментов, каждую структуру. Этот механизм дает возможность культурам нормально расти в экстремально соленых условиях, например, Мёртвого моря.

Можно предположить, что некие формы гидрофобных липидов, формирующих поверхностный слой клеточных мембран кислотоупорных микроорганизмов, в облаках Венеры будут способны защищать компоненты цитоплазмы от кислотного разрушения. Скорее всего, подобные системы обеспечения выживаемости в экстремальных условиях потребуют гораздо больше энергии, чем жизнь «в обычных» условиях. Но это уже другой вопрос, поскольку обеспечение живых клеток энергетическим ресурсом успешно решается многими способами.

Доказательство через разрушение

Как же искать и доказывать присутствие инопланетной жизни? Для этого можно предложить такое условие: жизнь — это то, что можно убить, то есть то, что способно утрачивать свои признаки только после инактивации доказанными биоцидными методами. Такой своеобразный фазовый переход при экспериментальном переводе живого объекта в неживое состояние должен быть проверен контролем, когда отсутствие биоцидного воздействия сохраняет жизнь.

Человечество обладает множеством методов биоцидной обработки живой материи. Из физических — это излучение, ультразвук, фотодеструкция и иные варианты механического разрушения, из химических — химический или ферментативный лизис, осмотический шок, деструкция мембранных структур. Есть и более тонкие биохимические подходы: антибиотики с различной специфичностью действия, энергоразобщители, коагуляторы.

Жизнь началась с освоения первыми клетками, Пионерами, той абиогенной органики, что была на безжизненной планете. Пионеры стали синтезировать свою органику. Это породило организмы, утилизирующие продукты их жизнедеятельности. И так сформировалось цветущее многообразие взаимосвязанных видов, которое мы знаем как жизнь на Земле

Для простейшей экспериментальной проверки наличия жизни на внеземных объектах можно остановиться на том простом факте, что разрушение клеточных мембран и стенок — надежная, достоверно биоцидная обработка живого материала. Другими словами, разрушение клеток, которое обязательно приводит к гибели живые организмы, позволит надежно доказать, что до применения такой обработки жизнь в исследуемом образце была.

Как проверить, что при обработке клетки разрушились? Когда разрушаются мембраны и стенки клеток, в среду выбрасываются внутриклеточные компоненты, стандартный набор которых достаточно хорошо изучен. Так, обязательно появятся типичные белковые комплексы, вакуоли, фрагменты разрушенных липидных бислоев различных мембран, жгутики и тому подобное. И конечно, станет возможным регистрировать химическими методами все варианты нуклеиновых кислот, обязательно представленных в любых типах живых клеток земного типа.

Особенно важно, что среди продуктов разрушения живых клеток обязательно будут видны стандартные белковые структуры, которые можно считать цитоплазматическими маркерами живого. Речь идет о рибосомах, присутствующих во всех типах клеток всех видов биологических объектов. Характерные размеры рибосом стандартны: для прокариотических клеток — 15~20 нм, для клеток эукариотов — 25~30 нм. Другими словами, по размерам продуктов разрушения клеток можно определять присутствуют ли в исследуемой пробе прокариотные и эукариотические клетки. Конечно, все это справедливо, если на Венере есть жизнь земного типа.

Поиск без разрушения

Однако можно обойтись и без разрушений столь желанных, искомых внеземных клеток. Вот два примера таких методических подходов. Известно, что на Земле главным источником энергии служит солнечный свет, который обеспечивает фотосинтез. Однако если интенсивность света слишком большая, лишнюю энергию земные организмы рассеивают: увеличивают квантовый выход своей флуоресценции, то есть растет число излучаемых фотонов в расчете на один поглощаемый. Напротив, у неживых объектов квантовый выход не зависит от интенсивности падающего света. Таким образом на основании кинетики флуоресценции объекта под действием интенсивного возбуждающего света можно с высокой надежностью определить, жив ли он. Достоинство такого флуориметрического подхода — высокая чувствительность, а также относительная простота аппаратуры.

Второй пример неразрушающего метода выявления живых клеток опирается на их способность защищаться от токсичного действия катионов: их восстанавливают до нуль-валентного состояния. Если в исследуемый водный образец (например — взятый из венерианского облака) внести низко концентрированный раствор той или иной соли (например — HAuCl4, AgNO3, Na2PdCl4) то начнется реакция восстановления катионов. В результате они быстро сформируют сначала нанокластеры потерявших заряд атомов (размером до ~1 нанометра), а затем и более крупные частицы металлов и их оксидов. Таким образом, образование биогенных наночастиц металлов de novo из восстановленных катионов приводит к появлению новой кристаллической фазы, которую несложно регистрировать инструментально. Если в реакционной смеси нет активных клеток, восстановление катионов не идет. Интересно, что подобные опыты могут помочь зафиксировать и жизнь неземного типа, поскольку реакция, направленная на защиту от неблагоприятных условий, на сохранение внутренней стабильности организма, должна быть общим свойством жизни как таковой.

В биологии всегда так — контроль и еще раз контроль

У биологических объектов каждый из параметров не имеет строго фиксированных значений, как это ни странно звучит. Размеры организмов, число клеток в каждом из них, активность отдельных молекул и многое другое — все измеряемые величины этих параметров в большей или меньшей степени подвержены разбросу. Не случайно так часто «всплывает» нормальное распределение, когда речь заходит об измерении того или иного параметра живого объекта.

Воздействие на клетки обязательно сопровождается контрольным образцом, к которому это воздействие не применяют. При изучении сложных природных процессов во многих случаях для сравнения в качестве реперного параметра применяют «стерильный контроль», который показывает, какой вклад в результат измерения вносит живой материал, а какой — компоненты реакционной среды. Такой стерильный контроль обязателен, но для него нужно иметь пробы, подвергнутые достоверно биоцидной обработке. При изучении неизвестной жизни выбор такой обработки и доказательство ее эффективности представляет нетривиальную задачу.

Откуда может взяться жизнь?

Формально обитаемость планеты начинается с формирования первичной экологической ниши, то есть устойчивого сообщества биологических объектов, способных постепенно колонизовать всю планету. Часто первичный вид такого сообщества называют Пионеры. По мере их отживания, на Земле накапливалась биомасса клеток и продуктов их распада. Высвобождение готовых продуктов клеточного метаболизма давало возможность некоторым клеткам перестраиваться, чтобы использовать компоненты такой, произведенной живыми организмами, органики наряду, а то и вместо органики из неживых источников. Эта способность закреплялась генетически, и постепенно сообщество Пионеров превращалось в разнородное микробное сообщество, способное согласованно и с максимальной пользой потреблять всю водорастворимую органику.

Известно, что ассортимент метаболических биохимических реакций, как биоэнергетических, так и биосинтетических, различается у биологических видов. Собственно, именно появление таких различий и послужило началом биологической эволюции. Однако фундаментальное единство — клеточное строение живых организмов и биохимия базового метаболизма — осталось практически неизменным на протяжении всех 3,6 миллиардов лет обитаемости Земли. Надежным подтверждением этого тезиса может служить практически неизменный за последние годы публикуемый свод реакций Metabolic pathways. Действительно, права основная догма жизни: ДНК делает РНК, РНК делает белок, белок делает ДНК, и так все эти тысячи миллионов лет.

Метаболические реакции в живых клетках можно условно разделить на две большие группы: базовые метаболические и специфические для отдельных типов клеток. Первые, скорее всего, самые простые и древние на Земле, обеспечивают биосинтез «пластического материала», необходимого для самовоспроизведения самих клеток. Эти базовые реакции биосинтеза сахаров, аминокислот, липидов и нуклеиновых компонентов земных клеток превосходно изучены.

Однако обнаружение метаболитов, участвующих в базовом клеточном метаболизме земного типа, следует считать лишь предпосылкой к обнаружению внеземной жизни на конкретном космическом теле. Более того, если метаболиты обнаружены в космическом пространстве, то необходимо доказать биогенный характер их происхождения. Одни лишь биохимические признаки метаболизма не могут считаться надежным свидетельством наличия живых клеток в момент отбора пробы.

Итак, обнаружение молекул биогенной органики в тех же венерианских облаках может свидетельствовать лишь о том, что они были синтезированы с участием организмов земного типа. Чтобы доказать наличие феномена жизни, нужно обнаружить и надежно подтвердить наличие клеток, активно и длительное время работающих в условиях выбранной экологической ниши. Только убедившись в этом, мы сможем с абсолютной уверенностью утверждать, что, например, Венеру можно считать обитаемой, как и нашу с вами Землю.

Если где и искать жизнь на Венере, то это в ее плотных облаках с их непростыми атмосферными процессами