Об окситоцине, собаках и эмпатии

Григорий Идельсон

«Квантик»№7, 2023

Люди приручили собак примерно 30000 лет назад. А может быть, собаки приручили людей — это был взаимный процесс. Так или иначе, учёные задались вопросом: чем отличаются собаки от своих предков-волков и как эти изменения помогают собакам жить вместе с людьми? Ответ оказался неожиданным.

Собаки любят вступать в зрительный контакт с людьми. Они заглядывают людям в глаза, хорошо понимают их чувства, оглядываются на хозяев в случае какого-нибудь затруднения.

У большинства животных бывает зрительный контакт с детёнышами, и у многих ребёнок может умильно посмотреть на маму. Такой взгляд означает: «Я маленький, слабый, нуждаюсь в твоём уходе и защите!» У мамы в ответ на этот взгляд в гипофизе — специальной части мозга — начинает выделяться особый гормон — окситоцин.

У окситоцина много разных функций; в частности, он способствует выделению молока. Когда мать видит ребёнка — это и у людей так — у неё выделяется окситоцин и появляется молоко. Но функции окситоцина выходят далеко за пределы кормления молоком.

Есть два очень похожих вида полёвок: желтобрюхая и луговая. Внешне они выглядят почти одинаково, но их семейная жизнь коренным образом отличается. Луговые полёвки не формируют постоянных пар. В отличие от них, семейная жизнь желтобрюхих полёвок очень похожа на человеческую: они живут в довольно густонаселённом обществе, но при этом внутри этого общества формируют более или менее стабильные пары с постоянной привязанностью. Отцы принимают участие в воспитании потомства.

Стабильность пар определяется, среди прочего, верностью самки, то есть её готовностью отвергнуть ухаживания чужого самца. Так вот, у желтобрюхих полёвок в некоторых разделах мозга очень много рецепторов к окситоцину, а у луговых — значительно меньше.

В наше время у биологов есть возможность ввести в нужную клетку специальное вещество — оно называется по-английски shRNA (short hairpin RNA) или по-русски кшРНК (короткие РНК, образующие шпильки). Такое вещество избирательно выключает экспрессию (то есть функционирование) в клетке одного-единственного гена, против которого оно направлено.

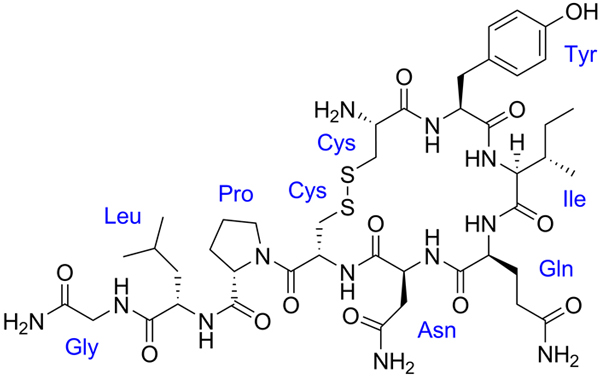

Рисунок из статьи Keebaugh A. C. и др. в журнале Social Neuroscience за 2015 год

Причём это можно проделать прямо с живым животным: ввести в мозг желтобрюхой полёвке кшРНК, которая убирала бы рецептор окситоцина, то есть ту молекулу на поверхности клетки, через которую окситоцин действует на клетку. И дальше сделать такой опыт: взять самца и самку и посадить их в одну клетку. Через некоторое время — у полёвок это примерно 24 часа — они становятся постоянной парой. И после этого можно подсадить в клетку другого самца. Полёвки бегают по клетке, иногда оказываются рядом и разбегаются. Можно измерить время: сколько самка полёвки находится рядом со «своим» самцом, а сколько — с «чужим». Результаты показаны на картинке на с. 7. Видно, что самка предпочитает «своего» самца и проводит с ним в 2 раза больше времени, чем с чужим. Если же у неё «выключен» ген рецептора к окситоцину — никакого предпочтения «своему» самцу не наблюдается.

Даже у полёвок не всё так просто, и если, например, у полёвки выключить рецептор к окситоцину не до образования пары, а после того, как она уже образовалась, — эта пара будет устойчивой даже в отсутствие рецептора. Тем более у людей не всё однозначно определяется химией. Тем не менее, сделали такой опыт. Окситоцин невозможно дать в виде таблетки: его переварят ферменты в желудке и кишечнике. Но можно впрыснуть аэрозоль с окситоцином в нос, и тогда некоторое его количество попадёт в кровь.

Так вот, добровольцам впрыскивали в нос аэрозоль с окситоцином (а другой, контрольной группе — просто аэрозоль, без окситоцина), а потом помещали их в ситуации, где они как-то должны были проявить сострадание, как Карабас-Барабас после чихания. Например, после такого впрыскивания предлагали пожертвовать небольшую сумму денег на голодающее племя в Африке или на спасение тропических лесов. И смотрели, сколько они пожертвуют и на что пожертвуют охотнее. Оказывалось, что люди, получившие окситоцин, гораздо охотнее жертвовали на те проекты, которые включали в себя сострадание (например, на помощь голодающим, а не на посадку леса). Они были более склонны к эмпатии. Это означает, что им легче было почувствовать, что чувствует другой человек.

Мексиканский волк с волчонком. Bob Haarmans, flickr.com

Но вернёмся к собакам и волкам. Как я уже сказал, у многих животных детёныш умеет умильно смотреть на маму, и у мамы при этом выделяется окситоцин. Чтобы так смотреть, нужны специальные мышцы, которые придают взгляду выразительность. У волчонка эти мышцы есть. Но у волка они атрофированы. Взрослый волк не умеет управлять взглядом так, чтобы выражать им свои чувства.

Лицевые мышцы собаки и волка. Красным показаны мышцы, присутствующие у собаки, но отсутствующие у взрослого волка. Рисунок из статьи Kaminski J. и др. в трудах Национальной академии наук США за 2019 год

Это, кстати, моя собака (фото автора)

Даже если волка приручить, он не будет стремиться заглядывать хозяину в лицо: это не приведёт к эмоциональному контакту.

Взрослый человек умеет выразительно смотреть: у людей тоже богатая мимика сохраняется во взрослом возрасте. И взрослая собака это умеет.

Когда человек и собака смотрят друг на друга, у них устанавливается зрительный контакт. При этом и у человека, и у собаки выделяется окситоцин, то есть зрительный контакт приводит к контакту эмоциональному.

Таким образом, собака эволюционировала так, что стала сохранять во взрослом возрасте детский признак, который способствует её эмоциональному контакту с хозяином.

Художник Алексей Вайнер

-

Хм... А каков механизм привязанности к человеку грызунов? Конкретно пасюков и белок? Если пасючонка (дикого, не лабораторного) или бельчонка выкормить с подсосного возраста, причем не запирать между кормлениями в клетке, а выращивать "на себе", за пазухой, да и дальше давать бегать значительную часть времени на свободе, то возникающая привязанность пожизненна. Не буду вдаваться в диссертацию по воспитанию, это долгая история, но в итоге зверек предпочитает общество воспитателя (ВСП).

Признаки привязанности:

аллогруминг, в том числе и в нейтральной ситуации (с ВСП чаще и дольше, чем с другими членами семьи);

контактные игры (имитация драки) только с ВСП (до глубокой старости);

предпочитает отдыхать во время активности на ВСП;

в отсутствие ВСП реже контактируют с другими, при возвращении ВСП "радуются" - аллогруминг, бегают "хвостиком (в том числе и при возвращении через два месяца, больше просто не отсутствовал);

различают интонации;

не кусают ВСП, в том числе и когда посягаешь на запасы или забираешь изо рта лакомство (но убежать пытаются), всех других в конфликтных по по их мнению ситуациях кусают регулярно;

И т.д. и т.п.

У меня понятно, окситоцин при взгляде на зверька выделяется (наверное).

А вот у них? Следует учесть, что человека белка (в меньшей степени пасюк) воспринимают как-то фрагментарно. Аллогруминг у белки только на руки, кусание тоже (пасюк может и за другие места прихватить). Какими выражением обладают руки, что них такая реакция?

См. также

Окситоцин