Вдогонку за гравитационными волнами

Игорь Ткачёв, Борис Штерн

«Троицкий вариант» №15(383)

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

В прошлом выпуске ТрВ-Наука опубликовано сообщение об открытии нового типа гравитационных волн1. Вполне возможно, это важнейшее событие в астрофизике за последние несколько лет, поэтому мы посвящаем ему вторую публикацию. Сначала приведем некоторые конкретные данные, не вошедшие в предыдущую публикацию, затем будет интервью с Игорем Ткачёвым, который по роду деятельности хорошо знаком с теоретической подоплекой явления низкочастотного гравитационно-волнового фона. Вопросы задавал Борис Штерн.

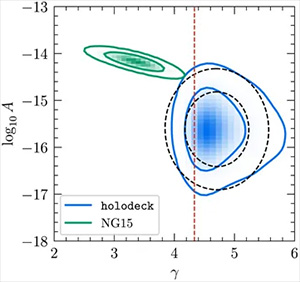

Рис. 1. Область допустимых параметров фона наногерцовых гравитационных волн по данным NANOGrav в координатах амплитуда сигнала — наклон частотного спектра. Данные по фону — зеленые контуры (1 и 2 сигма), голубые и пунктирные контуры — предсказания некой модели двойных сверхмассивных черных дыр. Вертикальная штриховая красная линия — теоретический спектр гравитационных волн от сближающихся за счет гравитационного излучения черных дыр

Вот главные рисунки в публикациях двух коллабораций — североамериканской NANOGrav и европейской EPTA.

Видно, что сигнал существенно превышает теоретический фон от двойных сверхмассивных черных дыр. С одной стороны, это стимулирует поиски Новой Физики, объясняющей явление. С другой — никто не может поручиться за точность оценки популяции сверхмассивных пар. Их очень тяжело наблюдать, и оценки основаны на моделях их эволюции, которые в свою очередь содержат ряд неизвестных. Вполне возможно, что модели занижают их роль на порядок, и сигнал дают именно они. Самая большая неопределенность в том, насколько часто сверхмассивные черные дыры «спариваются». Это, в свою очередь, зависит от сложной и плохо поддающейся численному моделированию динамики сливающихся галактик. В целом данная гипотеза наиболее «экономна» в смысле привлечения новых сущностей: их не требуется вообще.

Рис. 2. Результаты коллаборации EPTA. Справа — те же оси, что и на рис. 1, амплитуда сигнала — наклон спектра. Желтые контуры — «новые» данные, полученные после усовершенствования методики за последние десять с лишним лет. Синие контуры — «полные» данные, полученные с начала измерений в 1994 году. На левой панели — сам спектр. По вертикали отложен измеренный сигнал в виде логарифма среднеквадратичного коррелированного смещения времени прихода импульсов (характерное смещение — доли микросекунды). Цветные контуры — распределение плотности вероятности для конкретной точки данных. В идеальном случае это функция Гаусса на боку. Если точка имеет «толстую ногу», то фактически это верхний предел. Выброс в районе 3 × 10–8 Гц (где вертикальная штриховая линия) — это годичная систематика, от которой очень трудно избавиться из-за проблем с прецизионным измерением орбитального движения Земли

В результатах есть еще одна интрига: в одном из препринтов EPTA сообщается о намеке на периодическую составляющую с частотой 4–5 наногерц, выделяющуюся из фона2. Это могла бы быть одна мощная пара (скажем, две черные дыры массой 5–10 млрд масс Солнца, вращающиеся с орбитальным периодом несколько лет на расстоянии в миллиард световых лет от нас). Мое личное впечатление такое, что в данном случае авторы пытаются «высосать» из данных то, чего там нет. По моему опыту, если эффект реален, он прекрасно виден в каком-нибудь естественном распределении, в данном случае он должен бы был напрямую «выпирать» в частотном спектре. Этого нет. Есть картинки, где вместо спектральной амплитуды отложен некий «байесовский фактор», и там появляется некий пик. Я крайне критически отношусь к подобному анализу и готов привести примеры абсурдных выводов, следующих из применения байесовского подхода. Но подчеркну, что это мое личное впечатление по поводу периодической составляющей. В целом же данные о существовании фона весьма убедительны.

Если это не двойные сверхмассивные черные дыры, то что?

За ответом на этот вопрос мы обратились к зав. отделом экспериментальной физики ИЯИ РАН, академику Игорю Ткачёву.

— Четыре коллаборации одновременно сообщили об открытии фона длинных гравитационных волн с периодом, исчисляемым годами. Как на это отреагировали теоретики?

— Очень бурно. Буквально сразу были опубликованы многие десятки теоретических статей, опирающихся на этот результат. То есть статьи уже были готовы заранее, и теоретики знали о результате заранее. Прежде всего надо сказать, что метод регистрации таких волн придумал Михаил Сажин еще в 1976 году. Немного не дожил — умер в этом году (28.10.1951–11.04.2023). По существу — это нобелевская работа.

— Скорее всего, Нобелевскую дадут за открытие, а автора методики обошли бы, будь он жив, — так это было с гравитационными волнами от слияния черных дыр. В том случае метод лазерного интерферометра предложили Герценштейн и Пустовойт в 1962 году. Причем Владислав Пустовойт к моменту присуждения премии был еще жив.

— Да, наверно замотали бы. Но это не важно, важно, что результат нобелевский. В любом случае получена важнейшая астрофизическая информация. Если это сверхмассивные черные дыры, то сигнал примерно на порядок выше, чем ожидалось. Значит, двойных черных дыр в центрах галактик должно быть больше, чем думали. А если это не сверхмассивные черные дыры, то это может быть нечто, связанное с ранней Вселенной. Таким образом, открывается окно в раннюю Вселенную, в ту эпоху, когда она была моложе 380 тыс. лет, когда произошла рекомбинация. Раньше мы могли видеть только до фотосферы, когда излучение отщепляется от вещества и Вселенная становится прозрачной.

— Не совсем так: все-таки есть сахаровские осцилляции, измеряемые по реликтовому излучению, которые много говорят о гораздо более ранних временах.

— Конечно, мы можем с помощью reverse engineering восстановить то, что было до. Но все-таки, когда мы смотрим на далекую галактику, мы прямо видим ее, какой она была миллионы лет назад. Ты ее видишь, важно смотреть напрямую! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В случае ранней Вселенной — свет через ионизованную плазму не проходит, а гравитационная волна проходит через всё.

Игорь Ткачёв и Борис Штерн

— Можно ли таким образом увидеть реликтовые гравитационные волны от стадии инфляции, которые давно ищут и не находят?

— Скорее можно увидеть реликтовые волны, которые были рождены после инфляции — в первые доли секунды.

— В каком процессе?

— Процесс очень специфический. Гравитационные волны возникают при каком-то катастрофическом событии: столкнутся две планеты — вот тебе гравитационная волна.

— Совсем слабенькая.

— Да, но когда сливаются две черные дыры — это уже серьезней. Или когда сливаются две черные дыры по миллиарду солнечных масс!

— Но причем здесь ранняя Вселенная? Какие там тела или катастрофы?

— Ну, во-первых, как ты упомянул, рождались волны во время инфляции как квантовый эффект. Пионерская работа по этому поводу опять же была сделана Сажиным с Рубаковым и Веряскиным. Эти волны пока не зарегистрированы — они слабые. В современной Вселенной они примерно в десять миллионов раз слабее, чем те, о которых было объявлено три недели назад.

— Извини, но как это оценивается? Мы примерно знаем их амплитуду во время инфляции — 10–6 или чуть меньше. Какая амплитуда у них сейчас?

— Я говорю об энергии. Амплитуда — это корень из энергии при фиксированной частоте, т. е. она на четыре порядка ниже того, что зарегистрировано, — где-то 10–19. Это волны, которые естественным образом рождаются при инфляции. Чтобы получить детектируемые гравитационные волны от инфляции, надо сильно модифицировать теорию. Нужны какие-то особенности в потенциале инфлатона, которые сработают в самом конце инфляции. Форма потенциала должна быть непростой. Обычно используется степенной или экспоненциальный потенциал. А чтобы дать регистрируемые гравитационные волны, он должен иметь ступеньку, которая «срабатывает» в конце инфляции.

— Это не будет противоречить данным по анизотропии реликтового излучения?

— Ты не меняешь основной участок потенциала. Меняешь только в очень маленькой области, до которой инфлатон «скатывается» только к концу инфляции, появляются сильные возмущения метрики, которые не успевают раздуться до космологических масштабов. Они остаются маленькими по длине волны и не видны на карте реликтового излучения.

— То есть надо вводить новые сущности, чтобы объяснить измеренный фон гравитационных волн квантовыми флуктуациями при инфляции?

— Не такие уж они и новые. Это предлагалось и обсуждалось давным давно. Теоретиков много, им надо всё время что-то предлагать, строить новые модели, чтобы не остаться без работы. Обычные реликтовые гравволны от инфляции никто не придумывал, чтобы объяснить недавно зарегистрированный фон, — они были, они появились в теории из совсем других соображений. А тут сообразили: а что, если взять вот такой потенциал, тогда из него можно получить вот этакое!

— Хорошо, давай перейдем к более поздним временам, после инфляции. Более поздние доли секунды. Как там получить реликтовые гравитационные волны?

— Там происходят более понятные процессы. На самом деле их обсуждение и привело к теории инфляции. Додуматься, до чего додумались Алексей Старобинский и Андрей Линде, просто так в голову не придет. Простую и понятную идею на эту тему выдвинул Алан Гус.

Он предположил, что до Большого взрыва происходит вакуумный фазовый переход, причем первого рода. Когда кипит вода в чайнике — а это аналогичная ситуация, — возникают пузыри. Когда в ранней Вселенной пузыри новой фазы сталкиваются, выделяется огромная энергия, рождаются гравитационные волны. Причем не только они, возникает очень неоднородное состояние. Поэтому та инфляция, которую придумал Алан Гус, не работает. Она дает слишком большие неоднородности. Наблюдают рябь на уровне 10–5, а тут были бы перепады на уровне единицы. Но подобные фазовые переходы могли происходить в более позднюю эпоху, поскольку вся наша теория основана на симметриях, которые при эволюции Вселенной нарушаюся. Например, давно предсказывали поле Хиггса, нарушающее электрослабую симметрию, еще задолго то того, как на Большом адронном коллайдере нашли бозон Хиггса. Фазовый переход с нарушением электрослабой симметрии происходит в ранней Вселенной при температуре примерно 100 ГэВ, это масштаб энергии Большого адронного коллайдера. Пока не измерили массу хиггсовского бозона, думали, что это может быть фазовым переходом первого рода. Тогда там могли бы генерироваться мощные гравитационные волны, правда, с другими частотами — посередине между тем, что измерено от слияния черных дыр звездных масс, и сейчас с помощью пульсаров (то есть миллигерц — период в десятки минут. — Б. Ш.). Теперь мы знаем, что это фазовый переход второго рода. Но, может быть, на том же коллайдере еще откроют Новую Физику, которая приведет к переохлаждению Вселенной в эту эпоху и фазовому переходу первого рода. Чтобы фазовый переход дал наногерцовые гравитационные волны, он должен произойти при температурах, примерно соответствующих квантовой хромодинамике, т. е. 100 МэВ — это та температура и та эпоха, когда свободные кварки и глюоны объединялись в нуклоны.

— Да, но насколько я понимаю, там был вообще не фазовый переход, а кроссовер, т. е. траектория в обход критической точки на фазовой диаграмме.

— Появление нуклонов — это другой процесс, но да, там тоже не было фазового перехода первого рода — всё произошло очень «мягко». Нужно что-то другое. Еще есть аксионы — в соответствующей теории тоже есть фазовый переход. Он происходит гораздо раньше, совсем при больших энергиях, тут большие неопределенности, но где-то 108 ГэВ, фазовый переход с нарушением симметрии Печчеи — Квинн называется. И при этом фазовом переходе возникает голдстоуновский бозон, который называется аксионом и решает проблему нарушения CP-четности в сильных взаимодействиях.

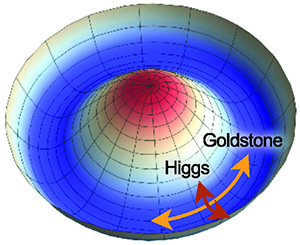

— На этом месте обязательно нужен глупый вопрос. Как я понимаю, при остывании Вселенной тут появляется потенциал некоторого поля, типа бугра и кольцевой канавы вокруг бугра...

— Да, «донышко бутылки».

Рис. 3

— И голдстоуновский бозон вообще, и асксион в частности — это то, что бегает по этой канаве, и поскольку она горизонтальная, то бозон безмассовый.

— Да.

— А что это за поле, которое дает такой потенциал в случае аксиона?

— Вот это поле Печчеи — Квинн и есть. Оно как раз и введено для решения CP-проблемы. Если у нас есть потенциал типа донышка бутылки (а такой появляется не только в моделях, где есть аксион, — они вводились и до того), то возникают топологические дефекты, космические струны.

— То есть получается, что дефекты возникают уже после инфляции, очистки наблюдаемой Вселенной от них не получается?

— Да, после инфляции. И вот такие струны могут дать гравитационные волны, это предсказывалось. Какого масштаба будут эти волны, трудно сказать, но это реальное предсказание теории. Причем предсказываются не только струны, но и доменные стенки. Они появляются при потенциале, как если сделать сечение через донышко бутылки: яма — бугор — яма. И если слева поле в одной яме, а справа — в другой, то посередине между ними — доменная стенка.

— И что эта стенка производит на своем пути?

— Это как стенка пузыря.

— И если мы попадем в эту стенку, что с нами будет?

— Лучше не надо! Вообще говоря, они чересчур сильно гравитируют, и поэтому теории, где стенки доживают до сегодняшнего дня, закрыты. Но есть модели, где они были раньше, а потом исчезли. Со струнами такой проблемы вообще нет. Из-за того, что струны аннигилируют друг с другом, всегда остается одна струна на горизонт. Одна струна не так много весит, чтобы сильно исказить картину наблюдаемой Вселенной. Но увидеть их тоже можно. Если на фоне карты реликтового излучения проходит струна, то на карте появится нечто вроде ниточки, где температура другая. Важно, что и стенки, и струны в раннюю эпоху могут генерировать мощные гравитационные волны.

— Какие частоты при этом излучаются?

— Излучается спектр, который не противоречит опубликованным спектрам — что от струн, что от доменных стенок. Всё объясняется, но нужно, чтобы главные события происходили где-то на масштабе квантовой хромодинамики, т. е. 100 МэВ. В моделях с аксионами и исчезающая структура из доменных стенок и струн есть, и температура в этот момент «правильная». Это можно объяснить так: потенциал, который был в виде горизонтального донышка бутылки, меняется, будто бутылку наклонили. В таком процессе исчезает барьер между двумя ямами, исчезают все соответствующие топологические дефекты — струны и доменные стенки. Остаются лишь гравитационные волны и заодно появившаяся из-за наклона темная материя: безмассовые голдстоуновские бозоны приобрели массу.

— Да, с точки зрения ранней Вселенной это происходит поздно, с точки зрения человека — миг, микросекунды какие-то. А что с вариантами генерации волн в современной Вселенной, с помощью той же темной материи например?

— А вот этот разговор я бы предпочел отложить, поскольку в данный момент сам работаю над тремя проектами в этом направлении. Еще поговорим.

— Ну и в заключение. Твоя общая оценка?

— Согласен, что, в общем, гравитационно-волновой фон зарегистрирован?

— Согласен. Три сигма в данном случае много, поскольку это нуль-параметрическая задача — нет простора для манипулирования данными. Плюс независимый результат нескольких групп.

— Уже одного этого достаточно, чтобы считать результат выдающимся открытием, которые бывают нечасто — примерно раз в десять лет.

— Да, четвертое такого уровня с конца 1990-х: темная энергия, хиггсовский бозон, гравитационные волны от слияния черных дыр — и вот это.

— Есть ли там периодическая составляющая, объясняется ли это сверхмассивными черными дырами — ответ на это — вопрос времени. Главное — процесс пошел.

1 Штерн Б. Снова гравитационные волны. Уже другие // «Троицкий вариант» №14(382).

2 Antoniadis J. et al. The second data release from the European Pulsar Timing Array. IV. Search for continuous gravitational wave signals // arXiv.org.

-

Теория "слияния черных дыр" предсказывает, что на низких частотах должен быть более резкий рост, но в целом более слабый сигнал. Для уточнения высокочастотной части нужно всего годичная выборка, а там из-за зависимости интенсивность частота может оказаться сильный сигнал, так что ждем через год уточненных данных (точность нужно увеличить примерно на 2 порядка) и новых Открытий или Закрытий.

Мне кажется тут есть Закрытие, смотрим на рис.2 слева. Вертикальный пунктир - частота обращения Земли вокруг Солнца. Все что справа шум, все что слева примерно до 10^-8 Гц тоже шум. Выбросим весь этот шум и добавим мысленно на его место предполагаемый сигнал (который измерен после увеличения чувствительности на 2 порядка) получим "предсказания некой модели двойных сверхмассивных черных дыр. "

Ну, цель намечена, вперед товарищи!-

А при нынешних чувствительностях два порядка это не розовая мечта?

У авторов есть розовая мечта в виде Нобеля для авторов теории инфляции, но пока эта теория не подтверждена, и да, имеет много шансов на закрытие.

Но астрофизика это хотя бы какой -то рефугиум физики как остров Врангеля для мамонтов ))) Надо желать людям успеха.

-

Избранное

См. также

_200.jpg)

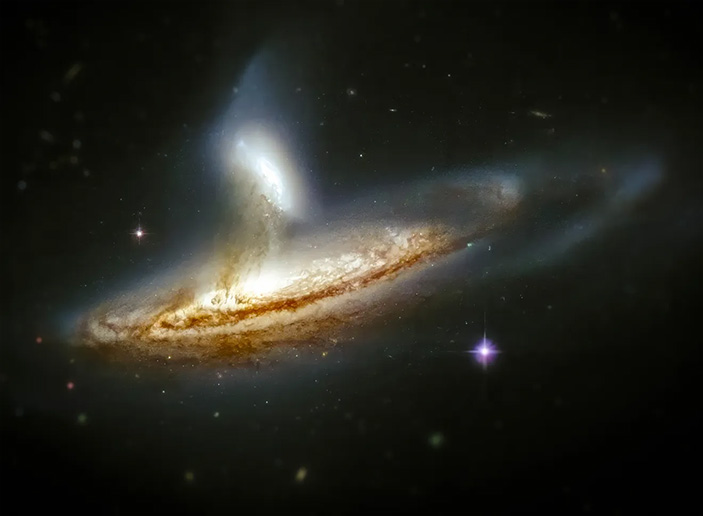

NGC 169 и NGC 169А (Arp 282) — пара сталкивающихся галактик в созвездии Андромеды. У обеих в центрах, скорее всего, есть по сверхмассивной черной дыре. Через сотни миллионов или миллиардов лет они объединятся в связанную пару, сблизятся, станут излучать мощные гравитационные волны и когда-нибудь сольются. Гравитационные волны от таких пар черных дыр, образовавшихся в прошлом, ученые уже видят. Фото «Хаббла». ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey, DOE, FNAL/DECam, CTIO/NOIRLab/NSF/AURA, SDSS; Acknowledgement: J. Schmidt; обработка: А. Кудря