«Перемен! Мы ждем перемен?»

Павел Амнуэль,

астрофизик, писатель-фантаст,

кандидат физико-математических наук

«Троицкий вариант» №13(381)

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

С большим интересом прочитал опубликованную в прошлом номере ТрВ-Наука статью Сергея Попова «Грядут перемены»1 — о том, как будет организована наука в ближайшие десятилетия. Естественно, возникли соображения, которыми я хотел бы здесь поделиться.

Бесспорно, наука меняется. Это, наверное, важнейшее свойство науки как института познания. Одно из главных отличий научного метода познания мира от религиозного — способность (более того — стремление) науки к переменам. Кстати, сам научный метод, сформировавшийся в современном виде во времена Галилея, как раз меняется мало, достигнув за многие годы (в частности — именно в ходе сопротивления клерикалам) оптимального для развития науки состояния. Скажу больше: возникновение в XIX веке научно-фантастической литературы стало прямым результатом разразившейся накануне научной революции — научный метод стал проникать даже в литературу. Как и наука, научная фантастика развивается, когда авторы (как и ученые) предлагают качественно новые идеи, гипотезы, открывающие в мире нечто такое, что ранее не было известно. Сергей Попов пишет, что во второй половине XIX века «постепенно стала появляться наукоемкая экономика». Этому предшествовал качественный скачок в развитии науки, и это важно отметить. Наукоемкая экономика возникла не столько в ответ на запрос общества, сколько как следствие качественного скачка в научных исследованиях: возникла термодинамика, появились новые изобретения — электродвигатели, двигатели внутреннего сгорания. С появлением новых научных открытий и технических изобретений и возник общественный запрос на новую наукоемкую экономику.

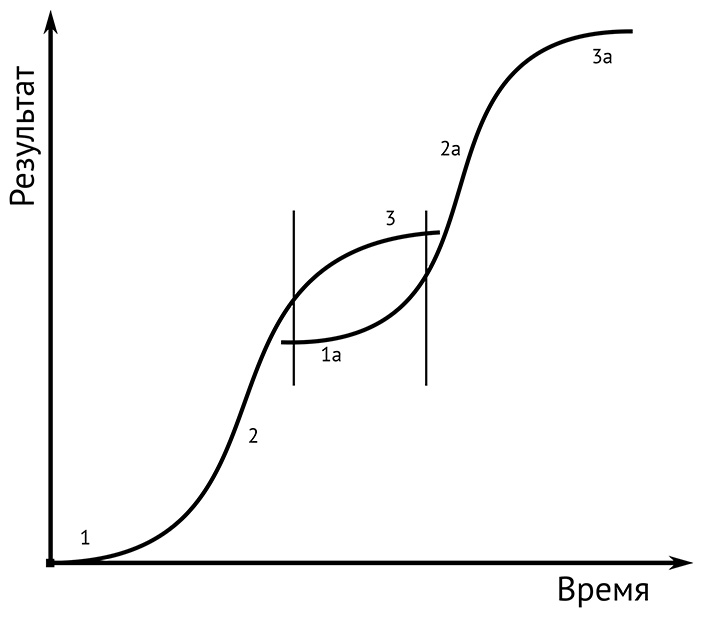

Развитие систем описывается так называемой S-образной кривой.

В науке возникновение и развитие нового подчиняется, вообще говоря, такой же зависимости. Когда возникает некая качественно новая научная или техническая идея, то в первое время она не находит большого числа сторонников (или вообще испытывает противодействие); развитие нового научного направления или новой технической системы происходит медленно (1 — нижняя пологая часть кривой). Но постепенно «идея овладевает массами», научные и технические новинки расходятся быстрее (часть 2 кривой). Однако в конце концов наступает насыщение, кривая выходит на плато (часть 3), возникает потребность в очередной качественно новой идее. И такая идея рано или поздно появляется, возникает новая S-образная кривая.

Качественно новая научная идея или изобретение могут возникнуть и тогда, когда развитие прежней идеи находится всё еще на средней части кривой. Тогда новая идея не находит практического применения — такое открытие, как говорится, «опережает свое время»; и лишь тогда, когда предшествующая S-образная кривая выходит на плато, возникает новая S-образная кривая и история продолжается.

Прогнозировать развитие науки имеет смысл, когда она находится на второй части S-образной кривой. В этом случае достижения и сам научный прогресс можно подвергнуть экстраполяции — обычно лет на десять-пятнадцать. Экстраполяция на более далекую перспективу теряет смысл, поскольку на большем отрезке времени происходит качественный скачок, который футурология предсказать не может.

Обычно не может его предсказать и научная фантастика, но отличие НФ от прогностики в том, что фантаст может разрешить себе то, чего не дозволяется футурологу. Раскованная фантазия довольно часто дает возможность научному фантасту описать качественно новое открытие или изобретение.

Сказанное справедливо не только в отношении эволюции тех или иных научных и технических направлений, но и эволюции научных методов. Потому я и вспомнил о S-образной кривой, читая статью Сергея Попова.

Приведу пример прогнозирования, основанного на ошибочной экстраполяции существующей тенденции. В середине XX века наука бурно развивалась — число людей, занимающихся наукой, увеличивалось с каждым годом — и тогдашние футурологи прогнозировали, что если тенденция сохранится хотя бы в течение полувека, то в 2000 году наукой будет заниматься всё население Земли.

Тогда же имела место другая тенденция — стремительно росло число людей, занятых в сфере обслуживания. И те же футурологи прогнозировали, что если тенденция сохранится, то в 2000 году в сфере обслуживания будет работать всё население планеты.

Естественно, оба прогноза оказались неверными (не думаю, что сами футурологи слишком серьезно к ним относились). Изменился прогнозный фон, S-образные кривые вышли на верхнее плато, а новые прорывные идеи пока не появились.

Более «свежий» пример экстраполяции. В начале 2000-х израильские футурологи, пользуясь реальной в то время тенденцией, прогнозировали, что лет через двадцать (то есть как раз сейчас) арабское население Израиля по численности превысит еврейское, и поскольку Израиль является страной демократической, то на очередных выборах в Кнессет (парламент) арабское население получит большинство — естественным образом премьер-министром станет представитель арабского сектора, и Израиль, соответственно, окажется арабской страной.

Тогда в Израиле еврейское население составляло около 70%, арабское — 25%. Прошла почти четверть века. Сейчас соотношение такое же, какое было в начале нулевых. Всего лишь изменилась тенденция: рождаемость в еврейском секторе возросла, в арабском — уменьшилась...

Это я к тому, что опасно делать прогнозы относительно более или менее отдаленного будущего (прогноз на двадцать и более лет считается долгосрочным), пользуясь сегодняшними тенденциями и пренебрегая качественными изменениями, которые непременно произойдут.

Вернемся к статье Сергея Попова. Существующая сейчас тенденция: высшее образование становится всё более доступным, гарантированный доход позволит научным работникам работать не на полную ставку, посвящать исследованиям лишь часть своего времени. Такая тенденция существует ныне преимущественно в странах Северо-Западной Европы, но, как полагает автор, к этому процессу постепенно подключатся и другие государства.

На мой взгляд, эта тенденция может довольно скоро «сломаться», поскольку другие государства, такие как КНР, Иран, Индия, показывают, как мне кажется (могу, естественно, ошибаться), противоположную тенденцию: эти страны намерены увеличить свою роль в научном процессе, поэтому граждане этих стран учатся и остаются работать в западных (особенно американских) университетах и институтах. Увеличивая свое присутствие, они вряд ли стремятся к работе на частичную ставку и вряд ли станут citizen scientists 2.0, в отличие от научных работников Европы.

С другой стороны, доступность высшего образования в западных странах может породить и иную тенденцию: роль и престижность высшего образования постепенно уменьшатся именно в силу доступности. И тому процессу будет способствовать возрастающая роль citizen scientists. Уже сейчас существует немало сугубо научных проектов, для участия в которых вообще не нужно высшего образования, достаточно базовых знаний в той области, которой человек захочет заняться в свободное время. Это, например, программы NASA по поиску комет и астероидов, сверхновых в других галактиках и пр. Любитель астрономии может скачать на свой домашний компьютер небольшую программу и в свободное время заняться реальными научными исследованиями. Способствует этому и всё возрастающая роль нейросетей, делающих за любителей науки сугубо техническую часть работы. В таком случае зачем citizen scientists должны стремиться к высшему образованию?

Уровень компетентности участников таких исследований станет весьма вариативным, и эта тенденция приведет (хотя и не обязательно) к тому, что средний уровень образования участников будет снижаться. Если не нужно всё время отдавать науке, то зачем выкладываться?

Если науку делают профессионалы-энтузиасты, работающие 24/7, они и будут стремиться к научному росту, между ними и будет происходить научная конкуренция, а любая область науки, для работы в которой не нужны новые идеи, гипотезы (занятия, кстати, тоже необходимые для развития науки), перейдет постепенно к любителям. Разумеется, в том случае, если тенденцию не разрушит новая революционная идея организации научного процесса — что, скорее всего, и произойдет.

Сергей Попов приводит в пример организацию научных исследований в странах Северо-Западной Европы и полагает, что остальные страны постепенно подтянутся. Если тенденции в организации европейской науки не вызывают сомнений, то тенденция к тому, что другие страны станут подтягиваться до такого уровня, сомнения вызывает. Я не утверждаю, что такой тенденции нет, но не нашел видимых свидетельств. Например, насколько могу судить, организация научного процесса в институтах АН Азербайджана осталась такой же, какой была при советской власти, — с одним отличием: наука сейчас получает меньше финансирования, чем до перестройки, начавшейся в 1986 году. Наука (я говорю сейчас о естественных и точных науках), как и тогда, делается в основном энтузиастами, но работающими сейчас с меньшим энтузиазмом.

И совсем другая тенденция наблюдается в области гуманитарных наук. В израильских университетах (и, насколько могу судить, в высших учебных заведениях Европы, США и Канады) всё большее влияние получает левая идеология, и это обстоятельство отражается, конечно, и на организации науки, затрагивая не только науки гуманитарные, но — всё чаще — науки естественные и точные. И если говорить о тенденциях, то пока не вижу, чтобы эта тенденция прервалась в достаточно близком будущем. Похоже, что она сейчас находится на восходящей части S-образной кривой, до насыщения далеко и не видно на горизонте качественно новой идеи, способной переломить нынешние тенденции.

И вот здесь я хотел бы увидеть скорее не научно обоснованный, построенный на экстраполяции прогноз, а научно-фантастическую идею — предположение о качественно новой ситуации в науке будущего.

Можно предположить, что качественно новая ситуация может возникнуть в фундаментальной науке. Пример. Израиль часто называют «страной стартапов». Здесь действительно как грибы после дождя возникают новые фирмы с новыми идеями (пока — не в области фундаментальных наук). Конкуренция среди стартапов высока, но довольно значительная их часть добивается успеха, выходит на рынок, обеспечивая многие нынешние достижения в области компьютерных наук, пользовательских программ и пр. Сейчас представляется маловероятным создание и тем более успех стартапов в области фундаментальных наук. Но, возможно, именно это станет новым прорывом?

Как я представляю себе такой стартап? Сергей Попов пишет, что в будущем ученые смогут посвящать научной работе часть своего времени: «Соответственно — и уровень самостоятельности и результатов будет выше, чем у современных участников проектов citizen science». Такие ученые смогут объединяться в небольшие творческие группы («научные стартапы») — в частности, и в области фундаментальных наук. Ученые не будут бороться с конкурентами за ограниченное число мест в университетских лабораториях, а станут создавать новые рабочие места, заинтересовывать потенциальных спонсоров новыми идеями и перспективами. Со временем такие коллективы могут привлечь к своим открытиям и изобретениям внимание общества и государств, развитие выйдет на линейную часть S-образной кривой...

Разумеется, эта идея, не будучи еще тенденцией, выглядит фантастической и наверняка вызовет немало возражений. Но какая новая идея не вызывает на первых порах возражений?

Может, в недалеком будущем наука на новом, более высоком витке спирали вернется к той системе, о которой пишет Сергей Попов в начале своей статьи? Истинной наукой будут заниматься энтузиасты-любители нового типа, которые смогут придумывать и «вбрасывать» принципиально новые идеи. Техническую работу, не требующую выдающегося интеллекта, будут выполнять (как уже просматривается сейчас) развитые нейросети. Кстати, похожую идею выдвигал шестьдесят лет назад советский писатель-фантаст Генрих Альтов в научно-фантастическом очерке «Машина открытий». (Примечательно, что поджанр научно-фантастического очерка с приоритетом новой идеи над литературным сюжетом был популярен в советской научной фантастике в 1960–1970-е годы, но впоследствии исчез. Это, впрочем, тема особого разговора.)

Сергей Попов пишет о необходимости «человеческой науки», о взаимных контактах. И здесь есть смысл упомянуть о реально новой тенденции в организации науки. Тенденции, которая не существовала еще несколько лет назад и возникла с началом пандемии COVID-19. Я имею в виду тенденцию перемещения научных конференций из области «живого общения» в виртуальное пространство zoom-конференций. Zoom для таких встреч — очень удобная платформа. Тут и «кулуары» есть — не нужно уединяться с коллегой в закутке, если можно тет-а-тет поговорить и всё обсудить в зуме. Не надо тратиться на полеты и отели, не надо вносить оргвзносы. Эта новая тенденция, никем не предсказанная, может стать главной, и очные конференции уйдут в прошлое. Правда, в прошлое уйдут и банкеты, но с этим недостатком, наверное, можно примириться.

1 Попов С. Сергей Попов о науке: «Грядут перемены!» // «Троицкий вариант» №12(380), 13 июня 2023 года.

-

Ну рассмешили так рассмешили.

В реальности же ученые вместо развития научного знания будут бороться за оскудевающие ресурсы, интригами или даже фальсификациями добиваясь статей в Nature или Science. И превратятся в аналогию армии мирного времени которая блестит погонами и лампасами, ходит на парадах, гордится былыми победами, проводит конкурсы и биатлоны, но... "то что пригодно для парадов -не все пригодно для войны" (с). То что публикуется -не все есть наука, то что институт -не все есть научная организация. Наука перестала быть элитарной. Если в 1950-е физики были спецназом человеческой цивилизации, торившим дорогу в опасное неизвестное, то нынешняя физика -это штрафбат цивилизации, пытающийся выжить на голодном пайке и штурмовать заведомо неберущиеся высоты. -

Я думаю, автор совершенно переоценивает роль любителей и нейросетей в современной и будущей науке. Если говорить без обиняков, то их роль в научных исследованиях сугубо вспомогательная - они всего лишь экономят время профессиональных учёных, выполняя часть работы, не требующую больших самостоятельных интеллектуальных усилий. Как это ни печально, но это правда. Но представим себе, что любитель или провинутая нейросетка решит провести собственное научное исследование: провести эксперимент, собрать какие-то данные, их обработать и попробовать открыть какое-либо новое, неизвестное доселе явление. Я думаю, их шанс добиться результата, а особенно без высшего образования и профессиональных навыков будет равен нулю: они просто будут копать не там и ничего не найдут. Нейросетку причём ещё нужно доработать, нынешние нейросети слишком шаблонны. Нужно весьма нетривиальным образом изменить способ их обучения, чтобы нейросети смогли совершать научные открытия.

Также автор переоценивает роль идей. Вот это: "Истинной наукой будут заниматься энтузиасты-любители нового типа, которые смогут придумывать и «вбрасывать» принципиально новые идеи." Ну допустим они будут очень продуктивны и придумают даже целых 500 новых идей, из чего состоит пресловутая тёмная материя. Сложность состоит не в том, чтобы придумать идею, а в том, чтобы проверить её. Смогут ли энтузасты нового типа убедить общество построить ещё более дорогой и огромный коллайдер, чтобы проверить эти идеи - вот в чём вопрос. И что-то мне подсказывает, что построить коллайдер они не смогут.-

Все правильно, но есть один аргумент против. Конечно, любители не имеют шансов против более-менее хорошо структурированной профессиональной науки. Но против науки, которая просто гонится за публикациями, у них появляются шансы.

Варвары и близко ничего не могли поделать с римской империей времен Антонинов, но легко разделались с ней в 5-м веке из-за гниения управляющий структур Империи. Эти процессы работают и в науке.-

Варвары после раздела римской империи все равно остались варварами, римлянами они не стали и римское право не выучили.

-

Что интересно, это пишет потомок варваров, громивших Рим в свое время. Варвары потом создали новые государства, с наукой и культурой, а достижения античности мы знаем через арабов-языческая наука в Европе была запрещена.

История цивилизаций -не история монотонного роста, это история взлетов и падений. Наука, став многочисленной, потеряла элитарность и в нее вошли те же законы развития.-

Варвары потом создали новые государства, с наукой и культурой,

Вы уверены? Ничемы не создали, только сколен встаем, из подворотни выползаем, в подробности углубляться не буду, но недавнее литосферное торможение станции Луна-25 это красноречиво подтверждает. Понтов много, достижений нет. Бусы красивые но нэ лэтает.-

правильно. Варвары уже прошли полный цикл. 50 лет назад могли грунт с луны привезти а сейчас долететь не могут. И это общий закон -то же и в физике, скоро будет в ИТ. И не только в РФ-это глобальнная закономерность. Разновидность колебаний системы хищник -жертва, только в случе сапиенсов это внутривидовая борьба одних сапиенсов с другими.

Те же варвары из США 50 лет назад по луне на машине ездили, а сейчас только повторить готовятся. И за такие деньги, что только печатный станок их и выручает.

Раньше разные цивилизации имели разные по времени циклы, а глобализация их во многом синхронизовала, и теперь в кризис можно заползти тоже глобально. Наука тут страдает первой.-

Раньше разные цивилизации имели разные по времени циклы, а глобализация их во многом синхронизовала, и теперь в кризис можно заползти тоже глобально. Наука тут страдает первой.

Глобализация позволила консолидировать силы нескольких стран в рамках одного научного мега-проекта длительного по времени. Мировая наука от этого только выигрывает, что совместными усилиями можно построить БАК, ITER или МКС, а отдельный ученый может и "страдает" от того что начинает чувствовать себя винтиком во все этой истории.

Однако нет резона строить новый суперколлайдер, ITER новую международную комическую станцию или отправлять человека на Луна каждые 10 лет.Те же варвары из США 50 лет назад по луне на машине ездили, а сейчас только повторить готовятся. И за такие деньги, что только печатный станок их и выручает.

Вы плохо ознакомились с программой Artemis, возможно под воздействием российской пропаганды. Как раз ПОВТОРЯТЬ никто не собирается. Хотят построить Лунную орбитальную платформу-шлюз Lunar Gateway (с экипажем 4 человека) причем как международный проект и лунную базу. Что говорит о том что США единственная не варварская страна создающее новое не повторяющее старое и чужое.

Полеты Аполлонов повторить разумеется могут, но зачем? Может еще кругосветное путешествие Магеллана на деревянных кораблях повторить?-

Ну не преувеличивайте роль пропаганды )))). Я не против Artemis. Но 50 лет назад будущее космонавтики виделось куда радужнее.

Интереснее другое. Программа Аполлон, своместно со вьетнамской войной подорвали финансы США. Дальше было самое забавное. В Москву приезжает глава семейства Рокфеллеров. После этого резко прекращается рост финансирования физики в СССР (могу показать например график приема на физфак МГУ с изломом 1967 года), СССР прекращает лунную гонку, США отказывются от золотого стандарта в 1971 и после 1973 года пускают СССР на рынок нефти в качестве договорняка.

После этого наука постепенно уходит на задворки. И там и там. Не надо воспевать США и ругать РФ, с лагом 30 лет США повторяют судьбу СССР, как их не предупреждали об этом.

А при падении империй ресурс перехватывают варвары и ситуация повторяется. В экономике есть стартапы которые часто бьют технологических гигантов. Просто у них менье регламентов и бюрократии.

А ведь еще Планк сказал "новые теории НИКОГДА не принимаются , они или отвергаются или вымирают сторонники старых". Наука очень косное занятие.-

с лагом 30 лет США повторяют судьбу СССР, как их не предупреждали об этом.

Это попытка выдать желаемое за действительное. Капиталистические и демократические США не могут повторить судьбу плановой экономики в тоталитарном СССР как бы не старались. Судьбу СССР может повторить разве что Северная Корея.

Плановая экономика СССР обладала двумя существенными недостатками:

1. Была предсказуемой для политических противников, а при наличии импорта нефти, начиная с 1973г еще и предсказуемо зависимой!пускают СССР на рынок нефти в качестве договорняка.

Не смешите мои тапочки. Какой может быть договорняк между наркодилером и наркоманом сидящим на нефтяной игле, на которую наркодилер его подсадил в 1973г?

2. Плановая экономика создавала дефицит товаров, которым спекулировали государственные чиновники - директора магазинов, заведующие складов, баз, и.т.д.

Эта спекуляция порождала коррупцию в правоохранительной системе СССР превосходящую по уровню коррупцию времен "сухого закона" в США.

Спекуляция и коррупция создали в СССР теневую экономику огромных масштабов, единственно верным способом борьбы с которой был переход к рыночной экономике предложенный Горбачевым, однако "теневые капиталы" нужно было отмыть, чему Горбачев мешал, а подписанты Белове́жского соглаше́ния одобряли (вспомним сколько семья Ельцина наворовала впоследствие).

В современном США нет ни дефицита ни теневой экономики, ни зависимости от экспорта нефти, ни необходимости переходить к рыночной экономике.

США не может повторить судьбу СССР.-

ну мил человек, вы явно находитесь под влиянием американской пропаганды....

Договорняк был в 1967- тогда СССР еще не был наркоманом. А вот США сидели на эмиссионной игле и отказались от золотого стандарта.

И вполне рассматривали сценарий поражения в холодной войне, но СССР сгнил первым.

Разрядка и договоры ОСВ -принак очевидной слабости. Помните инфляцию в 20% в США 1970-х? Такой нет даже в нынешней РФ, которая по сути колония.

В США нет дефицита? Дефицита бюджета и госдолга?

в США до Обамы треть населения сидела без медицины при 17% ВВП расходах на медицину?

А после медикэйра госдолг полетел галопом или нет?

Не напоминает ситуацию СССР 1980-х?

Ну честное слово, ученый должен быть объективным.-

В США нет дефицита? Дефицита бюджета и госдолга?

Вы просто не вышли за пределы своего шаблона )))) Пытаетесь найти созвучные слова, смешно.

Дефицитом бюджета не может спекулировать сотрудник магазина, а дефицитным товаром может.

Если вы не жили с СССР, то не знаете что дефицитные товары продавались с черного хода, для своих и прибыль сотрудника магазина от этого была настолько велика, что позволяла коррумпировать любую контролирующую организацию. К началу 80-х даже высшие чиновники СССР были коррумпированы включая зятя Брежнева.

Дефицитный товар и дефицит госдолга это разные вещи, как удивительно что вы их перепутали, наверное великий экономист )))).А после медикэйра госдолг полетел галопом или нет?

Не напоминает, потому что Вы опять перепутали дефицит госдолга и дефицитный товар.

Не напоминает ситуацию СССР 1980-х?

Ну честное слово, ученый должен быть объективным.в США до Обамы треть населения сидела без медицины при 17% ВВП расходах на медицину?

СССР развалился не из-за медицины - нет аналогии.А вот США сидели на эмиссионной игле и отказались от золотого стандарта.

Это не игла если от нее можно было так ЛЕГКО и ВЫГОДНО ДЛЯ СЕБЯ отказаться, опять ваши выдумки.Договорняк был в 1967- тогда СССР еще не был наркоманом.

Подсадка на нефтяной наркотик началась с бесплатной дозы, а потом когда возникла зависимость СССР от нефти план США вошел в заключительную стадию - снизить цену нефти.

Не сомневаюсь, что руководство СССР и вы рассматривало это как успешный договорняк, многоходовочку или хитрый план, а потом ныло что их кинули, как с "НАТО на восток".-

То есть когда США имеют галопирующий рост госдолга, при котором уже четверть бюджетных расходов идет на выплату процентов это не игла и от нее можно отказаться (а дефолт в РФ в 1998 по похожей причине это плохо), когда Хантер Байден творит темные дела это не коррупция, а зять Брежнева -это коррупция? А отказ от золотой привязки в 1971 это вовсе не дефолт?

Ну знаете ли...-

У нас многие по прежднему считают, что в США процветание, как гндавно и было. Бездомные на улицах, опиоиды и прочие проявление упадка. А Хунтер Байден это как раз сам упадок Америки. Выборы Трампа, самое весёлое похоже только будет;) Уже идёт борьба насмерть.

Медицина в США дороже медицины в Канаде в несколько раз а результат тот же.

Кстати, Никсон создал новый мир США. Отношения США и Китая, петродоллар (саудовские нефтяные деньги хранились в Америке) вместо привязки к золоту итд дело рук Никсона.-

У нас многие по прежнему считают, что в США процветание

У нас многие на протяжении 50 лет считают, что западный мир загнивает и вот вот загниет и ищут этому подтверждения в виде Хантера Байдена или бездомных на улицах.

У вас когнитивное искажение, вы поверили в предсказания политический астрологов времен передачи "Международная панорама", а признать свою ошибку не можете.

Бездомные в США 50 лет назад были, а почему не загнивает? Нужно еще годик подождать? А через годик еще годик?-

В Европе нет таких толп бездомных и фентанила. Выбор между Трампом и Байденом всё таки больше похож на политический тупик. Хотя в прогресс в Европе не верю, не от куда ему взяться. (Новые технологии, новые товары, их нет.)

А ещё Сем Банкман с ФТХ, Блакрок. Не моё.

Ну и свобода только в определённых направлениях. А так американская полиция тут же использует оружие. И ещё, больше всего заключенных в мире в США, а потом в России. В Европе таки царит превентивные мероприятия, образование заключённых, интеграция обратно в общество - мир и спокойствие.-

Выбор между Трампом и Байденом всё таки больше похож на политический тупик.

Ни одно лицо не может быть сенатором или представителем в Конгрессе, или выборщиком Президента или вице-президента либо занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединённых Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в качестве члена Конгресса или должностного лица Соединённых Штатов, или члена законодательного собрания какого-либо штата, либо исполнительного или судебного должностного лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию Соединённых Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединённых Штатов либо оказало помощь или поддержку врагам оных.

Участник или подстрекатель мятежа не может стать президентом. Какой тупик, не вижу?

-

-

-

-

-

-

У вас каша в голове. Возьмем ваше первоначальное утверждение. Сравним СССР и США.

с лагом 30 лет США повторяют судьбу СССР, как их не предупреждали об этом.

Причем тут галопирующий рост госдолга которого не было в СССР?а дефолт в РФ в 1998 по похожей причине это плохо

У вас в голове каша, мы же СССР и США сравниваем.А отказ от золотой привязки в 1971 это вовсе не дефолт?

Причем тут дефолт, в СССР его не было.когда Хантер Байден творит темные дела это не коррупция, а зять Брежнева -это коррупция?

Вы как ученый должны перейти от качественно-эмоциональных оценок к количественным показателям (что известно о подельниках Хантера).

Расследования по Узбекскому делу продолжались до 1989 года. Было произведено несколько «громких» арестов. Были арестованы, а затем осуждены:

к высшей мере наказания — бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана В. Усманов, начальник ОБХСС УВД Бухарского облисполкома А. Музафаров;

к разным срокам лишения свободы: зять Л. И. Брежнева Ю. М. Чурбанов, первый секретарь ЦК КП Узбекистана И. Б. Усманходжаев, бывшие секретари ЦК компартии республики А. Салимов, Е. Айтмуратов и Р. Абдуллаева, первые секретари обкомов: Ташкентского — Мусаханов, Ферганского — Умаров, Наманганского — Н. Раджабов, Каракалпакского — К. Камалов, Бухарского — Абдувахид Каримов и сменивший его И. Джаббаров, Сурхандарьинского — Абдухалик Каримов, бывший председатель Совета Министров республики Н. Д. Худайбердыев, глава Папского агропромышленного объединения имени В. И. Ленина Наманганской области А. Адылов, генералы МВД республики Яхъяев, Норов, Норбутаев, Джамалов, Сатаров, Сабиров, полковник Бегельман и так далее. Некоторые фигуранты расследования покончили с собой (К. Эргашев, Г. Давыдов, Р. Гаипов; ходили слухи о самоубийстве и самого Рашидова).-

США признаёт только бескомпромиссные силовые решения. В итоге завоевание мира не вышло, бывшая "единственная мировая сверхдержава" не очень то преуспела в бывших европейских колониях. Европейцы договаривались с какими то местными племенами, царьками, которые признавали доминирование метрополии и были заинтересованы в покровительстве заморской столицы. Опять таки, господство Европы давно в прошлом, но интеллигентный подход таки предпочтительнее. Да и наведение своих порядков при помощи армии дело не сосем ординарное.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Истинной наукой будут заниматься энтузиасты-любители нового типа, которые смогут придумывать и «вбрасывать» принципиально новые идеи.Мы уже имеет теории торсинных полей от таких энтузиастов-любителей-теоретиков, а энтузиасты-любители-экспериментаторы то холодный термояд открывают, то комнатную сверхпроводимость LK-99, то воду заряжают.

Не отмахаешся потом от этих любителей!

Энтузиасты алхимией занимались сколько веков, пока настоящие химики не появились, так и тут будет ал-физика, ал-математика и другая лженаука от энтузиастов.

-

а суперсимметрия разве не лженаука? А теория суперструн? Это вообще не наука. Ей тоже любители занимаются?

А копенганеская интерпретация, которую вбивали в головы 80 лет, это наука?

Чем суперсимметрия лучше торсионных полей?-

Ну бывают иногда веселые истории - An Exceptionally Simple Theory of Everything

https://en.wikipedia.org/wiki/An_Exceptionally_Simple_Theory_of_Everything

Одной симметрии даже супер- недостаточно для построения теории описывающей окружающий мир, нужны еще и эксперименты, которые стали баснословно дорогими. -

Вот да. Кстати, алхимики многое чего изобрели. Только магически;) Химия как раз развилась от алхимии. Там отказались от магических принципов. Как впрочем медицина, астрономия итд в начале опиралась на магию и шаманизм. Удивительно, что древне-греческие философы были ближе к истине чем средневековая мысль

Ну а теория струн по критерию Попера наукой не является. Так как не фальсифицируемо. Суперсимметрия в основном обладает математической красотой, без привязки к физической реальностью.

-

"Существующая сейчас тенденция: высшее образование становится всё более доступным, гарантированный доход позволит научным работникам работать не на полную ставку. Такая тенденция существует ныне преимущественно в странах Северо-Западной Европы."Не наступил в странах Северо-Запада коммунизм. Скорее приватизация и тяжёлый труд. Свободный рынок электричества, биржевые цены - платите больше. В Англиии так вообще, стагнация и развал.

"Израиль часто называют «страной стартапов». Здесь действительно как грибы после дождя возникают новые фирмы с новыми идеями (пока — не в области фундаментальных наук)."Большинство главная цель, продаться ИТ компаниям гигантам (монополистам). А не собственные продукты. Не обеспечивает стартапы хорошего благосостояние Израиля или "прогресса".

"В израильских университетах (и, насколько могу судить, в высших учебных заведениях Европы, США и Канады) всё большее влияние получает левая идеология, и это обстоятельство отражается, конечно, и на организации науки, затрагивая не только науки гуманитарные, но — всё чаще — науки естественные и точные."Это скорее американские левые, чем то что у нас принято называть левыми и коммунистами. Они как бы либералы с тоталитарным уклоном.

Зоом и компьютерные технологии далеко не так прекрасны.

Правда, в прошлое уйдут и банкеты, но с этим недостатком, наверное, можно примириться.Как раз неформальное общение очень полезна и нужна.

А ещё компьютеризация, и недостаток выхода из своего узкого круга ведёт к "эхо камере", идеологическому радикализму и тоталитарному мышлению. Уже была эпоха, когда физическое одиночество заменяется абстрактными идеологиями. А вся злость вкладывается в идеологических противниках. Технологический прогресс ( в начале 20-ого века) на неокрепшее население уже породил тоталитаризм. А ИТ прогресс делает похожее. Идеологии в сети изолированы, разные форумы или алгоритмы подачи новостей для зрителя изолируют политические фланги. Далеко не так просто овладеть прогрессом, как простой фантастике. Смотрю, все стали читать Орвелла "1984".

Нейросети ("Искуственный Интеллект") очень уж разрекламированные технологии. Если честно, в науке используются совсем другие методики из ИТ. Нейросети что то делает хорошо, например набор текста, иллюстрации. Но тут результат сильно меньше чем рекламные обещание. ИИ заменит копирайтеров и иллюстраторов, останется начальник, водитель и уборщица;)

-

Нейросети ("Искуственный Интеллект") очень уж разрекламированные технологии. Если честно, в науке используются совсем другие методики из ИТ.

Вы про FermiNet слышали?

Theorem 14 (Universality of the FermiNet) A FermiNet can approximate any continuous anti-symmetric function.

https://openreview.net/pdf?id=M_eaMB2DOxw

Российские ученые даже что то там наулучшали.

https://rscf.ru/news/presidential-program/rossiyskie-uchenye-uluchshili-neyronnuyu-set-razrabotchika-deep-mind/

Обучив нейросеть на определенном массиве данных, ученые смогли смоделировать сложные молекулы азота, угарного газа, этилена, фтороводорода и ряда других соединений.

Упасть со стула, на датасете W4-11 проверяли?-

Да, не слышал. Я тут смотрел лекцию, что с помощью эволюционного алгоритма пересказывают соединение в глубине мантии, в том числе точно предсказывают их свойства. Удивительно. Всю филогенетику построили по ДНК коду (если не ошибаюсь, используя случайные числа и статистику вероятностей. А случайные числа бывают очень разными, например, случайные или хорошо распределённые). Пока у других алгоритмов больше достижений. Хотя апроксимация, не чёткие данные, как раз для нейронных сетей.

Хорошая реклама позволяет привлечь больше ресурсов. Но надо ли всё ставить на одну многообещающую лошадь.

-

Наука интересна, когда существует множество подходов, при этом наука должна строить свои теории и модели и заниматься верификацией моделей.

Пока есть повод для дискуссий, практика, как мерило оценки теорий, движется вперед.

-

Школа наша преподаёт 50–летней давности знания, а вузы 30-летней

Я конечно еще в советской школе учился, но он загнул! Теория относительности 110 летней давности, не слышал чтобы ее современная школа преподавала.

По химии таблицу Менделеева проходят - тоже не нова. Может по астрономии что-то более новое проходят, диаграмму Герцшпрунга — Рассела?

Где этот "профэссор кислых щей" 50 летние знание увидел, в какой науке?

Смысл есть в методе Галилея. И хорошо бы его назвать другим словом. Чтобы не было ничего общего с юридической наукой, гуманитарной наукой, христианской наукой и т.п. Со всем, что исходит не из эксперимента.

Вот на что в этой статье ссылается как на науку?

-

А ПОЧЕМУ❓⁉⁉‼ ВСЕ В СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, а они определяются наукой и образованием. Нищета в познании и образовании, при нулевых представлениях о субъективном мире человека. ПОЭТОМУ проблематично ‼ СОЗИДАНИЕ через сотрудничество на основе здравого смысла и развитой требовательности каждого к себе". Этот вариант годится для всех времен и народов, в том числе в соседних галактиках и иных Мирозданиях.

-

ВСЕ ДЕМОСТРИРУЮТ СВОЙ СУБЪЕКТИВНЫЙ МИР иногда НЕ ПОНИМАЯ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ..

Мы почти не замечаем как эффективно используют современные оригинальные исследования о мозге психотехнологи, пиар и т. п., естественно, без широкой огласки. Издательство Приор » выпустило учебное пособие для журналистов, специалистов «паблик рилейшнз» и тех, кто профессионально работает с информацией. Во введении авторы указывают: «Многие из представленных нами технологий использовались в разведке и психотерапии и тщательно оберегались от распространения. Но времена меняются. Бизнесмены, политики, специалисты по связям с общественностью интенсивно обучаются психотехнологиям и не без успеха используют их".

В первой части этой книги приведена информация о уровнях восприятия окружающего мира, соответствующих модели субъективного мира человека (СМЧ). Принцип постепенного повышения уровня восприятия. Модель субъективного мира человека замечательно работает и в определении стратегии убеждающей коммуникации. Здесь действует принцип постепенного повышения уровня общения. Вы, вероятно, замечали, что в разговоре с незнакомыми людьми мы беседуем на уровне окружения и поведения: что вокруг нас и что кто делает. Углубляя знакомство, мы интересуемся способностями человека, его профессиональной принадлежностью, умениями, ресурсами, планами. Достигнув определенной степени доверия, выясняем, во что человек верит, что считает важным. И только в редчайших случаях мы затрагиваем самопредставление собеседника и его миропонимание. Примерно так же разворачивается и процесс беседы коммуникатора как с отдельной личностью, так и с аудиторией.

Перескакивание через уровни восприятия СМЧ , как правило, негативно воспринимается беседующими, тут же начинает срабатывать психологическая защита. Вы, конечно, можете с первых минут знакомства спросить, во что ваш собеседник верит и каково его предназначение, но будьте готовы к тому, что человек закроется.

Стоит учитывать и то обстоятельство, что верхние уровни восприятия СМЧ выстраивают все нижние уровни. Доверие на уровне убеждений автоматически обеспечивает ваше взаимодействие на уровнях способностей, поведения и окружения. Конфликт на этом уровне также сказывается на всех ступеньках восприятия.

И слова авторов учебно-практического пособия, приведенные во введении: «Вы можете не осваивать приемы речевого воздействия, но отдавайте себе отчет в том, что ваш милый собеседник ими владеет и старается ненавязчиво привести вас к нужным ему выводам. Вовремя распознанная манипуляция лишается своей силы» окажутся связанными с практикой.

Модель субъективного мира человека – структура, представленная накопленными в эволюции и в процессе общественного и индивидуального опыта человека семью подмножеством систем, в которых представлены и обособлены категории субъективной оценки индивидом среды и собственного поведения. Что позволило реализовать обработку информации из внешней среды одновременно (параллельно) по семи подмножествам систем,

Подробнее:

https://www.academia.edu/27052479/Основные_концепции_сознания._Психофизиология -

ВСЕ НЕ ТАК ПРОСТО - МОЛЧАНИЕ КОСМОСА... Но как функционирует мозг? Юрий Павлов развил исследования о субъективном мире человека (СМЧ) - Уровни восприятия окружающего мира, соответствующие модели субъективного мира человека. Издательство Приор» выпустило учебное пособие для журналистов, специалистов «паблик рилейшнз». Во введении авторы указывают: «Многие из представленных нами технологий использовались в разведке и психотерапии и тщательно оберегались от распространения. Но времена меняются. Бизнесмены, политики, специалисты по связям с общественностью интенсивно обучаются психотехнологиям и не без успеха используют их"

«Древние инстинкты» не всплывают, а просто мы опускаемся на два нижних уровня восприятия субъективного мира человека — окружение и поведение (по Анохину К. В., вероятно, это будут два нижних слоя когнитома), при

чем верхние уровни еще недостаточно развиты. И, в соответствии с этими уровнями восприятия, начинаем крушить все враждебное — чужое, что вызывает ксенофобию — элементарно ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, как у животных. Конкретно — порвать фанатов другой команды или подростков соседнего двора, чтобы утвердить свое лидерство и так лихо выжить. А опустится, соответственно с адреналином, на эти два нижних уровня нам помогает древнейшая практика выживания — агрессия и т. д… При этом «выживании» человека останавливает УМ — оценка последствий камня или гиперзвуковой ракеты с термоядерной боеголовкой.

Вывод

Без создания, развития и общественной оценки ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ РАЗУМА мы обречены.

Самим бы выжить ..., поэтому естественно смешно, когда некоторые сейчас ищут сигналы от внеземного разума. :)

https://www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Самоорганизация_Процесс_самоорганизации -

Кто пасет обывателя известно. К сожалению так вынуждены поступать и ученые. Как здесь проявляется - примитивными короткими мемами, а серьезные рассуждения и новейшие исследования используются для пиара.

-

Понять - использовать - созидать слишком МУДРЕННО ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ, когда он опускаемся на два нижних уровня восприятия субъективного мира человека — окружение и поведение (по Анохину К. В., вероятно, это будут два нижних слоя когнитома), при чем ВЕРХНИЕ УРОВНИ еще НЕДОСТАТОЧНО РАЗВИТЫ. Остается хоть клок шерсти УРВАТЬ - прелестно и доступно.... )))

-

В жизни, как и в науке существуют два подхода. Примитивный ОПИСАТЕЛЬНЫЙ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ К БЕЗРАЗМЕРНОЙ МОЗГОВОЙ БАДЬЕ. И СИСТЕМНЫЙ на выявление многообразных СВЯЗЕЙ в МИРЕ и сведение их в единую картину ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА. Причем, примитивный ОПИСАТЕЛЬНЫЙ широко используется для манипуляций. А СИСТЕМНЫЙ при поиске истины и исключает суету.

-

-

-

-

-

_200.jpg)

Stable Diffusion