Борис Кудрявцев и загадка ронгоронго

Евгения Коровина,

младший научный сотрудник Института языкознания РАН

«Троицкий вариант» №10(378), 16 мая 2023 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Памяти А. И. Жамойды

«Интересно, что большой вклад в расшифровку письменности острова Пасхи внес ленинградский школьник Борис Кудрявцев, которому удалось проанализировать знаки этой письменности и выделить сходные места в разных текстах. Борис Кудрявцев ушел в 1941 г. на фронт и погиб; его первая и единственная печатная работа опубликована уже посмертно — в 1949 г.»1, — так завершается раздел, посвященный истории развития древних систем письма и их дешифровке, в советской «Детской энциклопедии». В этом коротком фрагменте содержится практически всё, что до недавнего времени было известно о Борисе Григорьевиче Кудрявцеве (1922–1943), хотя о нем написаны целых две повести, вышедшие почти синхронно с дешифровкой письменности майя Юрием Кнорозовым: «Путешествие продолжается» Александра Шарова (1952) и «Потомки Маклая» Исая Рахтанова (1954).

Борис Кудрявцев

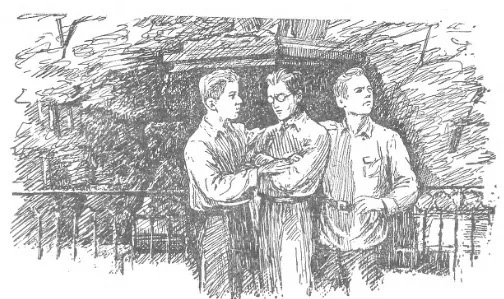

Сюжеты этих повестей достаточно похожи: юные ленинградцы готовят школьную выставку, посвященную юбилею Миклухо-Маклая, и главный герой, Борис Кудрявцев, замечает, что надписи на досках ронгоронго, хранящихся в Кунсткамере, похожи; он начинает работать с этими текстами и близок к тому, чтобы «говорящие доски» с острова Пасхи снова заговорили; если бы не начавшаяся война и его трагическая гибель на фронте, то он бы непременно завершил начатое. Версия, изложенная в повестях, а особенно в книге Рахтанова, которая выдержала множество изданий, не подвергалась сомнениям настолько, что именно она изложена в фундаментальной публикации Стивена Фишера о письменности острова Пасхи2, даже имена друзей Кудрявцева там те же, что в повести Рахтанова.

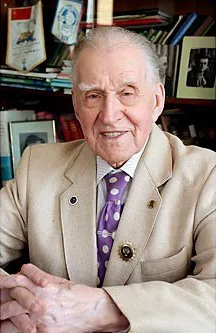

Однако реальная история талантливого школьника во многом отличалась от этой художественной реконструкции. Мы попытаемся сделать набросок биографии Бориса Кудрявцева на основе ранее неопубликованных документов и воспоминаний его друга, Александра Ивановича Жамойды3 (1921–2021) — геолога, членкора РАН, с 1970 по 1987 год возглавлявшего Всесоюзный научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ).

Незавершенная работа

Александр Жамойда (vsegei.ru)

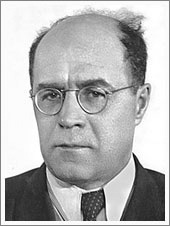

В 1949 году в «Сборнике Музея антропологии и этнографии» среди статей, посвященных культуре народов Севера и Сибири, были опубликованы две статьи, посвященные письменности острова Пасхи, а именно замечательному наблюдению, что две дощечки кохау ронгоронго, хранящиеся в Ленинграде, а также Большая доска из Сантьяго и (отчасти) доска Тахуа, хранящаяся в Риме, содержат практически идентичный текст, и значению этого наблюдения для изучения этой системы письма. Автором первой из этих статей был сам Кудрявцев, вторая же служит своеобразным комментарием к первой и была написана африканистом Дмитрием Алексеевичем Ольдерогге (1903–1987), поскольку «работа покойного Б. Гр. Кудрявцева не может считаться законченной... ему не удалось довести до конца работу по точному сопоставлению текстов»4 — ровно эту часть исследования закончил Ольдерогге вместе с Михаилом Константиновичем Кудрявцевым (1911–1992), известным специалистом по Индии, который и выполнил работу по сличению текстов.

Об этой работе немного сказано в письме Д. А. Ольдерогге к А. И. Жамойде (12.07.1983): «...К счастью мне удалось, как специалисту-филологу применить при издании его работы оставшейся в фотографиях, тот метод, которым пользовались всегда эллинисты и египтологи, издавая параллельные тексты. Удалось мне найти специалиста топографа — тоже случайно Кудрявцева, который по моим указаниям перечертил все знаки и сопоставил их по требованиям научных изданий, так как надо...»5.

Дмитрий Ольдерогге (kunstkamera.ru)

О судьбе исследователя в этих статьях сказано предельно скупо, что он трагически погиб 25 марта 1943 года, а также, «еще будучи учеником средней школы, Б. Г. Кудрявцев вступил в число „друзей Музея антропологии и этнографии“ и активно участвовал в работе кружка „Юных этнографов“, успешно изучая санскритскую письменность и языки Индии. Впоследствии он заинтересовался загадочной письменностью о. Пасхи»6. Кроме того, отмечено, что материалы для сличения параллельных текстов впоследствии были получены Д. А. Ольдерогге от матери Кудрявцева (по-видимому, школьной учительницы французского языка).

Сейчас может показаться удивительным, что никто до Б. Г. Кудрявцева не заметил схожести двух выставленных рядом текстов, особенно учитывая, что ими в Музее антропологии и этнографии (МАЭ) занимались и до него. Однако причина, видимо, в том, что эти две дощечки ронгоронго имеют существенно разную форму и установление схожести требует как минимум копирования текста, чего сделано не было.

Этот нетривиальный факт был обнаружен в конце мая 1938 года. А. И. Жамойда упоминает об этом в дневнике: «I.VI Сегодня ездил в МАЭ. Там был Борис. Сейчас он занимается таблицами с о. Пасхи. Он обнаружил, что на обеих таблицах написано то же (или почти то же) самое. Это интересно»7..

Помимо собственно сравнения параллельных текстов и попытки построить на его основе предварительный каталог, в этих работах речь шла и о возможности интерпретаций текстов ронгоронго — автор приходит к выводу, что «кохау ронго ронго — комбинированно-идеографическое письмо ранней стадии» (согласно терминологии Кудрявцева, когда письмо развивается, происходит совершенствование форм знака, простые идеограммы соединяются в усложненные, а также совершенствуется метод расположения графических элементов), а его завершением может быть и «чистое идеографическое письмо, об отсутствии которого так усердно твердят ученые». В основном имеющиеся в этой статье результаты анализа в конечном счете восходят к работам Этьена Жоссана, исследователя, в конце XIX века составившего на основании «прочтения» досок ронгоронго рапануйцем Меторо своеобразный словарик . При этом Кудрявцев приходит к выводу, что из-за отсутствия в распоряжении исследователей точных текстов «восстановить правильный текст чтения „кохау ронго ронго“ в настоящее время невозможно».

О содержании текстов за истекшие годы высказывались разные гипотезы (быть может, на табличках изложен миф о сотворении мира, легенда о заселении острова, генеалогии), однако общепринятого толкования нет до сих пор8.

Остров Пасхи. Фото Kallerna / Wikimedia Commons

Три товарища

Что же известно об авторе статьи, имеющей важное значение для изучения кохау ронгоронго, поскольку до сих пор любой человек, изучающий эту систему письма, начинает именно с графического анализа, в частности, этих параллельных текстов? Довольно подробная информация содержится в неопубликованных воспоминаниях А. И. Жамойды, который был на год старше Кудрявцева и учился в той же 109-й школе Смольнинского района Ленинграда.

О характере Кудрявцева А. И. Жамойда сообщает следующее: «изумляющая всех фантазия, невероятно разносторонние временные увлечения вместе с железной настойчивостью в достижении главной цели, блестящее остроумие, талантливость во всем — от изучения распада атомного ядра до исполнения роли Сальери. <...> Память у него была выдающаяся, очень много знал, учился отлично, в общественных делах не очень участвовал...»

Рис. С. Прусова из книги И. Рахтанова

В 1937 году семиклассники Борис Кудрявцев и Валерий Байтман «решили, что в письменах о. Пасхи зашифрован „рецепт“ познания четвертого измерения, то есть выхода из времени... В школе ребята организовали „Общество познания самого себя“ (или зашифрованное „Общество большой яичницы“)», в которое вошел и восьмиклассник Александр Жамойда.

Затем молодые люди пришли в МАЭ, где познакомились с индологом Валерием Евгеньевичем Краснодембским 9 (1907–1942), который стал заниматься с ними хиндустани. (Из европейских языков Кудрявцев изучал французский и немецкий.)

«Первое полугодие 1937 г. усиленно изучали хиндустани по учебнику А. П. Баранникова „Хиндустани (урду и хинди)“. <...> Выучили алфавиты хинди и урду (арабский), заучивали слова, фразы и разные выражения. пытались читать заголовки газет (хинди), даже выучили басню „Никогда не теряй присутствие духа“. В летние каникулы, которые проводили со своими родителями, переписывались. Борис в письмах писал русские фразы буквами хинди и урду. Письма очень хорошо отражают его натуру».

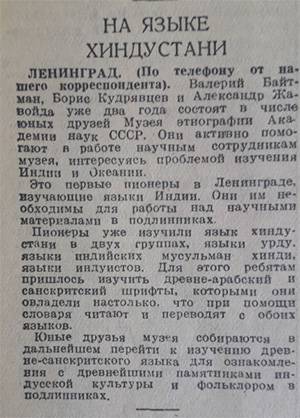

О любознательных школьниках даже была опубликована небольшая заметка в «Вечерней Москве» (07.02.1938).

Заметка в «Вечерней Москве»

Занятия, впрочем, продолжались недолго, а затем в начале 1938 года школьники стали помогать организовывать выставку, посвященную 50-летию смерти Н. Н. Миклухо-Маклая, благодаря работе над которой Борис и обнаружил параллельность текстов. Эта выставка была открыта 14 апреля 1938 года в Музее антропологии и этнографии и находилась на галерее зала Индии. За помощь музею школьники впоследствии были премированы.

Александр Жамойда окончил школу в 1939 году. Аттестат с отличием давал право поступить в любой вуз без экзаменов, и он подал заявление на биологический факультет ЛГУ.

«Лето провел в деревне у бабушки, наслаждаясь чтением вслух „Одиссеи“. С сентября начались занятия в университете. Мои друзья в 10-м классе. Борис продолжал работать по письменам о. Пасхи.

В самом начале сентября вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о досрочном призыве в РККА и отмене разных льгот. 8-го октября вызвали в военкомат, а 28-го октября эшелон со студентами ЛГУ, Академии художеств и работниками одного завода, тоже с Васильевского острова, увозил меня на Украину, в Запорожье.

Уже в ноябре получил письма от обоих друзей: от Валеры — сочувственное („Привет тебе, о запорожец!“), от Бориса — как всегда, оригинальное.

Вскоре почти все ленинградцы пополнили 18-й отдельный зенитно-артиллерийский дивизион, с местом пребывания в Молдавии».

Борис Кудрявцев окончил школу в 1940 году и вскоре был призван в 62-й отдельный строительно-путевой железнодорожный батальон. Валерия Байтмана не взяли в армию по состоянию здоровья.

«Друзьям не удалось закончить среднюю школу на отлично. Валерий поступил на геологический факультет ЛГУ. Он пишет мне 29 сентября 1940 г.: „Бориса Кудрявцева в армию берут, несмотря на совершенно безобразное зрение“. И в том же письме: „Борис совершенно закончил статью об острове Пасхи. Ее уже одобрили к печати Ольдерогге и Струве. Весь вопрос теперь в том, где ее печатать. Тема столь редкая, что нет возможности сразу подобрать журнал, хоть более или менее для нее подходящий. С Борисом произошел курьез, когда он печатал статью на машинке. Он печатал ее у двух машинисток: у одной — начало, у другой — конец. Обе они, конечно, ничего не поняли и обе спросили, о чем собственно в этой статье говорится. Борис блестяще вышел из положения, сказав той, которая печатала начало, что смысл ясен из конца, а той, которая печатала конец, что смысл ясен был в начале“».

Сама статья была закончена летом 1940 года, перед тем, как Борис попал на службу в Бурятию, где работал над постройкой узкоколейки Борзя — Соловьёвск — Байн-Тумэн.

Одно из писем Бориса Кудрявцева Александру Жамойде

Также в петербургском филиале архива Академии наук, как оказалось, сохранилось личное дело Кудрявцева, в частности, такая короткая автобиография:

«Родился я 4/II 1922 г. в г. Курске. Мой отец — Григорий Борисович Кудрявцев — работал в то время председателем Губсовнарсуда, а мать Зоя Сергеевна Кудрявцева — учительницей. В 1933 г. семья переехала в Ленинград. Отец, служивший на Ленмолкомбинате юрисконсульт умер в феврале 1942 г.

В школу я поступил в Курске в 1929 году. Окончил ср. школу в Ленинграде в 1940 г. В 1936–1937 г.г. занимался изучением геологических дисциплин в ЦНИГР музее — сначала в кружке, а потом в индивидуальном порядке.

В 1938–1939 г.г. занимался изучением истории и этнографии Индии и Океании (особенно о-ва Пасхи) при ин-те Этнографии Ак. Наук. Там же, а также и в Ин-те Востоковедения изучал хиндустани. С 1938 г., после разрешения основных вопросов письма о. Пасхи, непрерывно расширяется круг моих историко-этнографических интересов.

В октябре 1940 г. я был призван в ряды РККА, а в июне 1941 демобилизован оттуда по состоянию здоровья.

С июня 1941 г. до марта 1942 занимался на геолого-почвенном факультете ЛГУ. Выбыл из числа студентов в связи с эвакуацией университета, не имев возможности ехать в начале весны 1942 г.

С апреля 1942 г. по <неразб.> работал на 3-м Ленмолзаводе в качестве рабочего без особой квалификации»10.

Написание этого текста было обусловлено тем фактом, что 7 июля 1942 года Кудрявцев был зачислен в штат Института этнографии по ходатайству Ольдерогге и непосредственно перед эвакуацией сотрудников МАЭ в Ташкент включен в список эвакуируемых. Путь лежал через Казань и Елабугу.

Интересная деталь встречается в воспоминаниях Галины Анатольевны Генко (род. 1930), дочери этнографа-кавказоведа Лидии Борисовны Панек (1896–1984), также эвакуированной:

«Я и Маша (Ольдерогге) [дочь ученого. — Ред.] дружили с Борисом, обращаясь с ним как со своим сверстником. В период длительного сидения в Елабуге на пристани, изнемогая от скуки, мы решили подшутить над ним: подобрали на берегу несколько черепков глиняной посуды и, выцарапав на них человечков с луками и еще что-то, подсунули пару таких изделий Борису, а 2-3 штуки прикопали на берегу. Борис страшно возбудился, побежал на берег искать что-нибудь подобное и с нашей помощью вскоре нашел. В полном восторге он демонстрировал находки разным ученым мужам, а они его поздравляли. Успех шутки испугал нас с Машей, и мы покаялись в содеянном. Борис пришел в неописуемую ярость и хотел нас убить. Гнев его был весьма убедителен, и мы испугались. Тут нам рассказали о его болезни, и мы стали жалеть о своем поступке. В скором времени он нас простил, но стал звать крокодилами. Из Йошкар-Олы мы получили от него 2 открытки весьма сумбурного содержания, наводящие на грустные мысли о его состоянии»12.

О дальнейшей его судьбе говорится в статье А. М. Решетова, посвященной истории института в годы войны: «Вместе с сотрудниками при поддержке Д. А. Ольдерогге он проделал путь до Ташкента. 12 декабря 1942 г. был освобожден от занимаемой в Институте должности ввиду его отъезда на учебу в педагогический институт г. Кзыл-Орда; в 1943 г. во время весеннего ледохода на реке он утонул»11.

Однако в воспоминаниях Галины Анатольевны Генко указывается другое место смерти Кудрявцева — Йошкар-Ола — и не исключается самоубийство:

«В период отъезда из Елабуги (конец сентября 1942 г.) ответственным диспетчером по подводам, на которых вывозили отъезжающих из города на пристань, был назначен Борис, личность которого в письме не уточняется. Борис Кудрявцев выехал с матерью в эвакуацию в качестве временного сотрудника ИЭ по ходатайству А. Ольдерогге, бывшего руководителем студенческой практики Кудрявцева и оценившего интерес и способности молодого человека. В дальнейшем уже из Ташкента мать и сын Кудрявцевы выехали к родственникам в Йошкар-Олу, где в скором времени Борис покончил с собой» (запись 10.10.2012).

«О кончине Бориса в Ташкент сообщила его мать Зоя (именно так без отчества ее называли все) в письме на имя Д. А. Ольдерогге. Д.А. ознакомил с письмом Е. Э. Бломквист, которая тут же сообщила о получении известия в нашей комнате. „Какой ужас, — сказала она. — Зоя пишет, что Борис утопился“. На меня это сообщение произвело очень сильное впечатление, так что забыть о сказанном или что-то напутать я не могла. Вскоре к нам зашла Берта Владимировна Фирштейн и спросила у Бломквист, что такое говорят о Борисе. Бломквист ответила: „Он утонул в проруби“. На это Б.В. сказала: „А там говорят, что он утопился“. Е.Э. ответила: „Спросите у Ольдерогге. Письмо адресовано ему“. Это письмо — единственный известный мне источник информации о кончине Бориса. К этой не вполне ясной истории необходимо добавить: Борис страдал эпилепсией. Мать тоже производила впечатление человека, не вполне здорового головой. При таких особенностях действующих лиц в надежности сведений, изложенных в письме, полной уверенности нет. Возможность искажения информации при дальнейших пересказах события тоже не исключена. Можно допустить, что Ольдерогге было неприятно, что рекомендованный и пристроенный им в коллектив ИЭ человек обнаружил серьезные изъяны, а может быть, не хотелось омрачать память о том человеке, которого он не без оснований ценил.

Попытку прояснить спорный момент я сделала, позвонив в Харьков Ларисе Фирштейн — дочери Б. В. Фирштейн и Марии Ольдерогге — дочери Д. А. Ольдерогге. Лариса сказала, что не уверена в правильности своих воспоминаний, но склоняется к мысли, что Борис покончил с собой в связи с очередным приступом эпилепсии. По мнению Маши, Борис утонул (несчастный случай)» (запись 22.10.2012)12.

Однако Йошкар-Ола названа, видимо, ошибочно, поскольку последняя открытка Бориса Кудрявцева Александру Жамойде (25.01.1943) была отправлена из Кызыл-Орды («...В Кызыл-Орду попал после долгих странствий через Казань, Елабугу, Ташкент...»), также Кызыл-Орду упоминает и Д. А. Ольдерогге в своем письме Жамойде. В любом случае, по-видимому, единственным непосредственным источником относительно гибели Кудрявцева является письмо его матери к Ольдерогге, которое, скорее всего, не сохранилось. Достоверно судить о произошедшем мы не можем.

Последняя открытка Бориса Кудрявцева, отправленная Александру Жамойде. Подпись «Сироб» — дань арабскому письму («Борис» наоборот)

Письмо молодого ученого

Александр Жамойда после призыва в армию получил от Бориса Кудрявцева восемь писем и две открытки. Мы приведем фрагмент одного из писем (14.10.1940), касающееся научной работы: видно, что статья в том виде, в котором она существовала тогда, была довольно близка к опубликованной (за исключением, возможно, приложений):

«Несколько уточняю сведения о »законченности»: статья была закончена еще в начале лета. Сейчас я лишь переделал вступительный раздел. Возможно, впрочем, что придется переделать и еще что-нибудь в связи с тем, что предназначаю статью в „Вестник Древней Истории“. (Струве и Ольдерогге обещали рекомендовать редакции). Несколько данных описательного порядка. Размер — 25 стр., отпечатанных на машинке. Снабжаю двумя приложениями: списком знаков (их 417) и сравнительным текстом четырех таблиц. (Знакомство с приложением крайне необходимо для освоения содержания). Содержание я сообщаю тебе по разделам.

I раздел — введение — краткая историческая справка

II раздел — о попытках чтения „Kohau“ Яуссеном13, Томсоном и Раутледж. Несостоятельность чтений Раутледж и Томсона и правдоподобность чтения Яуссена. (Приложу первую строчку чтения „Arukukurenga“, опубликованную в „L’Île de Pâque“ par Chauvet) Отмечаю, что нет ничего, что говорило бы за силлабизацию идеографичного „Kohau“, развившегося из аналогии «tau» значительно более примитивного, но и более доступного. Констатирую, что решающего комплекса данных для определения этапа один анализ уже известных данных не составляет. Перехожу к собственным наблюдениям, давшим новые факты.

III раздел — отмечаю факт параллельности тезисов таблиц М. Э. Чилийской, привезенной корветом „O’Higgins“. (Ты этого, как и дальнейшего, кажется, еще не знаешь). Частичная параллельность бельгийской таблицы „La Rame“ (туземное „Tahua“). „La Rame“, как знаешь, — „Весло“. Бельгийская таблица на весло вовсе не похожа, вторая маэсская — обломанное весло! Кратко характеризую формально параллельный текст 4-х таблиц.

IV раздел — описание классифицированного по объектам графики перечня элементарных идеограмм текста I и II. табл. М.Э. со всеми вариантами соответствия, соответствиями и вариантами соотв. Привожу новое объяснение ряда знаков. Показываю, что характер соотв. графем говорит за идеографичность.

V. После сравнения отд. знаков, перехожу к ср. текстов — к сравнению взаимосвязи знаков. Здесь я констатирую, что в „Kohau“ доминирует стремление к отысканию <неразб> удобной формы соединения знаков. Указываю на ряд фактов в пользу полной идеографичности письма. Попутно отвергаю идиотскую гипотезу Hevesi, основанную на искажениях знаков и ума автора аналогии Рапа-Нуи — Мохенджо-Даро.

VI. Я привожу общую схему развития письменности и определяю место „Kohau“. Выделяю две категории знаков: первичные и вторичные и подробно систематизирую по более мелким разделам (по их палеонтологии). Подчеркиваю, что для идеограмм характерен процесс псевдокомбинирования, т. е. есть образования непостоянных соединений для „лучшей понимаемости“

VII — VIII — окончательные выводы.

1) Прочесть текст таблицы „Kohau“ невозможно. Таков этап, когда мы можем прочесть, что нам понравится. Основное, что дает „Kohau“ — характеристика этапа, до сих пор почти совершенно неизвестного

2) Все это подтверждается чтением Metoro Tauaure (записано Яуссеном) и остальными фактами, хорошо согласующимися с положением 1)

3) Объяснение развития письма на о. Пасхи не нуждается ни в каких гипотезах миграции. Cамобытность определения можно проследить значительную ч. пути.

4) „Kohau“ — образец „чистого“ идеографического письма, об отсутствии которого твердят все без включения. (Я отвожу идеогр. письму большую роль в общем развитии, показывая всей статьей, что без этого будет большой пробел.)

Ну, тороплюсь кончить. И так затянул. Если напечатано будет что-нибудь вовсе не похожее, на то, что описал, знай, — проделки редактора!»

Эпилог

Об остальном известно мало. Александр Жамойда находился во время войны на фронте14. В 1947 году он поступил на геологоразведочный факультет Ленинградского горного института. Валерий Байтман эвакуировался вначале в Саратов, затем в Алма-Ату; продолжал учиться в университете. Он также погиб в 1943 или 1944 году в Москве.

Мать Бориса умерла в начале 1983 года. «Незадолго до своей кончины она смогла видеть по телевидению мой рассказ о Боре. Телевидение поставило специально — сообщение о кохау-ронго-ронго и я, выступая, рассказал зрителям о нем... я просто закончил свой рассказ тем, что он погиб во время Великой Отечественной Войны» (письмо Ольдерогге Жамойде от 12.06.1983).

Интересно отметить, что А. И. Жамойда очень по-разному оценивал повести о его друге. Относительно повести Исая Рахтанова он отмечал, что она написана о другом человеке, там нет его друга. С этим был согласен и Ольдерогге. А вот работу Шарова Жамойда, напротив, оценивал весьма высоко. В своем письме автору сразу после выхода повести он пишет: «Мое впечатление таково, что повесть не только посвящается ему, но и прототипом героя явился сам Борис. Многое в образе Бориса верно подмечено Вами...», — хотя и отмечал, что многое не нашло место в повести. После этого он несколько раз встречался с автором и даже подарил ему воронье перо, которым когда-то писал Борис.

Самому Александру Ивановичу Жамойде посчастливилось прожить долгую жизнь. Его не стало 28 мая 2021 года, он совсем немного не дожил до столетнего юбилея.

1 Детская энциклопедия. Второе издание. Т. 11. М.: 1967.

2 Fischer S. R. Rongorongo: the Easter Island script: history, traditions, texts. Oxf.; N. Y., 1997.

3 Жамойда, Александр Иванович. Wikipedia.org.

4 Кудрявцев Б. Г. Письменность острова Пасхи // Сборник Музея антропологии и этнографии. — 1949. — Т. 11. — С. 175–221.

5 Здесь и далее сохранена пунктуация приводимых документов. — Прим. ред.

6 Ольдерогге Д. А. Параллельные тексты таблиц острова Пасхи «кохау ронго ронго». Дополнение к статье Б. Г. Кудрявцева // Сборник Музея антропологии и этнографии. — 1949. — Т. 11. — С. 222–236.

7 Жамойда А. И. Странички из школьной тетради 1938 года // Вестник РАН. 1996, № 12. С. 1111.

8 Подробнее об истории исследования ронгоронго см. предыдущую заметку в ТрВ. См. также: Кнорозов Ю. В. Избранные труды. — СПб.: МАЭ РАН, 2018. — С. 496–536.

9 Валерий Евгеньевич Краснодембский. ИВР РАН.

10 Архив АН. Санкт-Петербургский филиал: Ф. 142. Оп. 005. Д. 435. Кудрявцев Борис Григорьевич, научно-технический сотрудник. Личное дело.

11 Решетов А. М. Отдание долга. Часть III. Институт этнографии во время Великой Отечественной войны // Этнографическое обозрение. — 1995. — № 6. — С. 3–17.

12 «...твои письма — документ незабываемого времени...» Из эпистолярного наследия Е. Э. Бломквист 1942–1945. — СПб.: 2013.

13 Жоссеном. — Прим. ред.

14 Жамойда А. И. От Бессарабии до Каспия и на Запад до Верхней Силезии: Шесть лет в солдатской шинели // Служили верой и правдой. — М.: ОНЗ РАН, 2010. — С. 19–26.

_200.jpg)

Евгения Коровина