Античная ойкумена и ее загадки

Евгений Черных,

институт археологии РАН (Москва, Россия)

«Природа» №4, 2021

В представлении древнегреческих мыслителей ойкумена состояла из трех материков — Европы, Азии и Ливии. В центре находилась, конечно же, Эллада. Свое понимание устройства окружающего мира эллинские ученые выражали преимущественно в описаниях, а карты по этим описаниям создавались уже другими людьми и много позже. Остается загадкой, почему все материки получили женские имена, кем на самом деле были те знаменитые женщины и чем они заслужили такую высокую честь. В своих многочисленных трудах греки описывали Рифейские горы, разделяющие Европу и Азию, а также загадочную страну Гиперборею, лежащую на севере ойкумены. Существуют ли эти географические объекты в действительности? Если да, то где они находятся и как называются сегодня?

Загадки мироздания — история Земли, формирование ее геоморфологии и геоэкологии, появление на ней Homo sapiens — все это привлекало внимание человечества еще в глубокой древности. Фундамент будущей евразийской (а точнее, европейской) науки был заложен мощным ареопагом греческих мыслителей. Хрестоматийные творения мудрецов Эллады известны с самых ранних столетий 1-го тысячелетия до н.э. и вплоть до первых веков уже новой эры. Греция породила «отцов» географии, истории, геометрии, медицины... Без этой базы наука эпохи Нового времени вряд поднялась бы на высоты нынешнего дня. Попробуем разобраться в круговерти раздумий древних греков о сущности и устройстве окружающего мира. Рассмотрим, как греческие мыслители формулировали понятие ойкумены — ареала обитания человека на планете Земля.

Эллада в центре мира

В представлении мыслителей Эллады в 1-м тысячелетии до н.э. ойкумена состояла из трех материков — Европы, Азии и Северной Африки, именуемой тогда Ливией. Все они представляют ныне сушу северной половины Восточного полушария планеты. За пределы южной грани этого полушария эллинская ойкумена не выходила. Она не включала в себя, разумеется, даже колыбель Homo — Южную Африку (об этой колыбели греки, конечно, не подозревали). Свое понимание окружающего мира эллинские ученые выражали преимущественно в описаниях, но не в картах. Карты же — а они выглядели уже реконструкциями стародавних повествований, — как правило, создавал кто-то другой и много позже... Но, возможно, реальные эллинские карты попросту не дошли до нас? В любом случае имена самих реконструкторов редко становились нам известны.

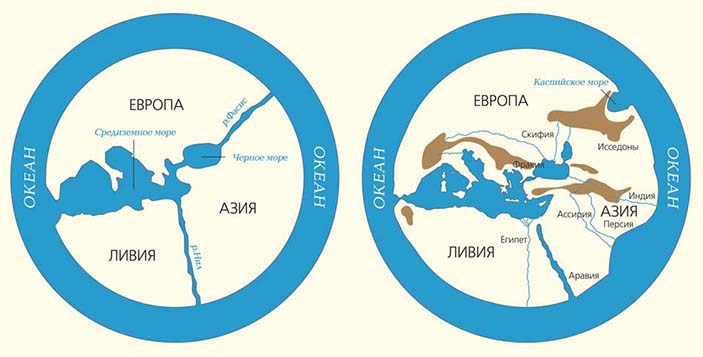

Коснемся кратко тех географических гипотез, которые кажутся наиболее представительными для демонстрации динамики взгляда эллинов на окружающий мир, и постараемся представить их взгляды в некоторой хронологической последовательности. Самой показательной для иллюстрации начала этого процесса можно считать карту Анаксимандра Милетского (611–546 гг. до н.э.), на которой вся ойкумена представлена тремя материками [1]. Имя реконструктора этой скупой на детали карты для нас осталось нераскрытым. Продолжателем Анаксимандра становится Гекатей — также Милетский (550–490 гг. до н.э.). Полагают, что он поправил ряд деталей в трехчастном ландшафте Анаксимандра, и это нашло отражение на чертеже карты. Но и в этом случае имя реконструктора нам неведомо [2, 3]. Вспомним и об «отце истории» Геродоте. Его карта заметно отличалась многими существенными деталями от карт предшествующих, однако кто ее создал, мы тоже не знаем.

Ойкумена Геродота

Отметим весьма примечательную особенность: на всех трех воссоздаваемых эллинскими географами картах (Анаксимандра, Гекатея и Геродота) самый центр или же очень близкую к нему позицию всегда занимает Греция. По всей вероятности, авторы стремились подчеркнуть, что именно она определяет и очертания, и облик окружающей ойкумены. Тем самым Эллада вполне недвусмысленно отвечает и себе, и другим на коронный вопрос: каково наше место в этом осознанном нами мире? Создателям карт все абсолютно ясно: место Эллады, без всякого сомнения, центральное и важнейшее. В определенном отношении более важным мог быть только Олимп — место обитания греческих божеств во главе с Зевсом.

Олимпийский ареопаг греческих богов во главе с Зевсом. Художник М.-Ж.Блондель, 1848 г. Здесь и далее иллюстрации предоставлены автором

Позиция античных творцов взгляда на ойкумену в современной истории особых споров не вызывает — она, как правило, весьма уважаема. Но ведь судим мы об этих творцах преимущественно по продукции их реконструкторов, предлагавших собственное картографическое изображение по имеющимся описаниям. Нередко эти двое были разделены более чем тысячелетием. Для того, чтобы отдаленные веками творения стали для нас понятнее, будем представлять их авторов в паре: творец и реконструктор. Итак...

О творцах взглядов на ойкумену и их реконструкторах

Выберем наиболее яркую пару: Клавдий Птолемей и Доннус Николай Герман. Безусловно, к исполинам географической науки относится, прежде всего, Птолемей (ок. 100–170 гг.). Его фигуре посвящено немало и книг, и отдельных глав, притом самых разнообразных. Воспользуемся здесь относительно краткими выдержками из весьма содержательной и представленной в научно-популярном формате книги В.А.Бронштэна «Клавдий Птолемей» [4].

Знаменитый александрийский астроном, математик и географ II в. Клавдий Птолемей — одна из крупнейших фигур в истории науки эпохи позднего эллинизма. В истории же астрономии Птолемею не было равных на протяжении целого тысячелетия — от Гиппарха (II в. до н.э.) до Бируни (X–XI вв.).

История довольно странным образом обошлась с личностью и трудами Птолемея. О его жизни и деятельности нет никаких упоминаний у историков той эпохи, когда он жил. ...Даже приблизительные даты рождения и смерти Птолемея неизвестны, как неизвестны и какие-либо факты его биографии. Птолемею повезло в другом. Почти все его основные сочинения сохранились и были по достоинству оценены потомками... Основной труд Птолемея, широко известный ныне под названием «Альмагест», был переведен с греческого на сирийский, среднеперсидский, арабский, санскрит, латынь, а позднее — на французский, немецкий, английский и русский языки. Вплоть до начала XVII в. он был основным учебником астрономии.

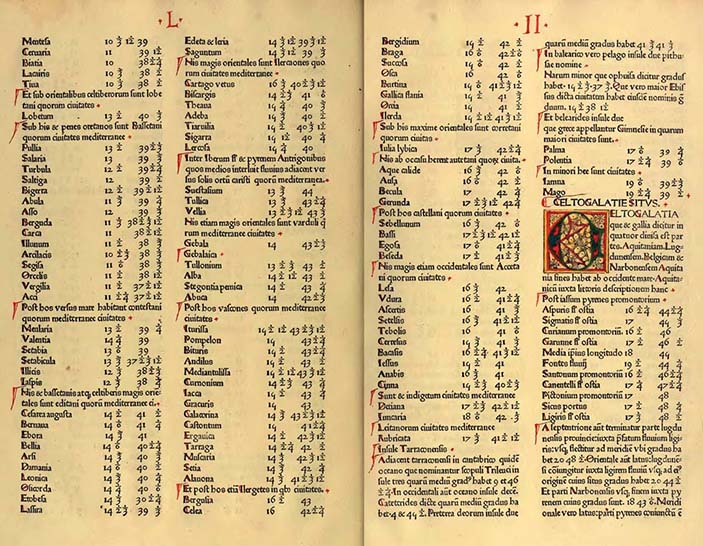

Широкий круг читателей обычно связывает с именем Птолемея так называемую «систему мира Птолемея», где в центре расположена Земля, а вокруг нее по круговым орбитам обращаются Луна, Меркурий, Венера, Солнце, Марс, Юпитер и Сатурн... Геоцентрическая система Птолемея противопоставляется гелиоцентрической системе Коперника, который совершил поистине революционный переворот, поставив в центр нашей планетной системы Солнце и низведя Землю до положения рядовой планеты... <...> «География» Птолемея — это громадный том, ненамного уступающий «Альмагесту». В этой книге приводятся долготы и широты примерно 8000 населенных пунктов. Книга иллюстрируется 27 картами: одной общей и 26 по регионам... <...> К сожалению, подлинные карты Птолемея до нас не дошли, так что мы можем судить о них только по копиям и реконструкциям. <...> В основе его взглядов на географическую науку лежит математический подход к составлению карт и определению положений городов и иных пунктов. Птолемей резко критикует страноведческий подход, основанный лишь на использовании качественных описаний путешественников, без математической основы... <...>

Фрагмент обложки книги К.Птолемея «География». Издание 1482 г. (г.Ульм). Изображены Папа Павел II и стоящий перед ним на коленях монах Доннус Николай Герман

Несмотря на многочисленные ошибки в изображении тех или иных географических регионов, труд Птолемея сохранил свое значение почти до XVII в. <...> С началом книгопечатания, в период между 1475 г. и 1600 г., было выпущено 42 издания этой книги. <...> Первое издание «Географии» (без карт) было выпущено в 1475 г. в Виченце (Италия) в латинском переводе Джакопо д’Анджело, выполненном еще в 1406 г. Спустя два года, в 1477 г., в Болонье было выпущено первое издание с картами. В 1482 и 1486 гг. Николай Герман выпустил два издания «Географии» в Ульме (Германия). Эти издания были подготовлены весьма тщательно и по точности воспроизведения названий и координат населенных пунктов превосходят многие последующие издания. Во всех изданиях «Географии», вплоть до венецианского издания 1511 г., используется перевод Джакопо д’Анджело.Лишь в римском издании 1478 г. текст был сверен с греческим оригиналом его издателем Домицио Кальдерино, внесшим в текст некоторые поправки.

Важным этапом явилось страсбургское издание 1513 г., подготовленное Мартином Вальдзеемюллером и Маттиасом Рингманом на совершенно новой основе. Прежде всего они разыскали в Базеле и в Италии греческие рукописи «Географии», по которым внесли ряд исправлений в ее текст. При подготовке издания они поставили целью показать различия между древней и новой географией и для этого включили 20 новых карт, которые известный географ, путешественник и полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд (1832–1901) назвал «первым новым атласом мира».

Теперь обратимся к реконструктору деяний Птолемея — Доннусу Николаю Герману (ок. 1420– 1490 гг.), к фигуре на фоне творца, безусловно, несопоставимо меньшего масштаба. Однако без активной деятельности этого монаха-бенедиктинца вряд ли мы, да и не только мы, но также интересовавшиеся этими же проблемами люди прошлых поколений смогли бы реально оценить творения Птолемея.

Карты Птолемея остались для нас недоступными, и мы не можем с уверенностью утверждать, что они просто пропали в ходе времени. Не исключено, что все — в самом исходе — могло ограничиваться лишь данными о географических координатах тех 8 тыс. точек, которые и были учтены монахом-космографом. Здесь мы опять же предоставим слово тому, кто тщательнейшим образом изучал все запутанные сюжеты сотворения карт — Ллойду Брауну [5, 6].

Список географических координат из книги «География» (г.Ульм, 1482 г.). Птолемей оставил потомкам данные о долготе и широте примерно 8 тыс. населенных пунктов

Одно из рукописных изданий «Географии», основанное на латинском переводе Ангела [Джакопо д’Анджело. — Е.Ч.], отредактировал еще один ученый XV в. — Доннус Николаус Германус, или Николай Германец, монах-бенедиктинец из Райхенбаха. Он сделал для карт Птолемея то, что Ангел сделал для его текста. Сам он был пылким почитателем александрийского географа и подошел к этой задаче с великой скромностью и многословными извинениями в адрес автора и своего покровителя папы Павла II. Он отважился доработать карты и перерисовал их заново в той сложной сферической проекции, которую сам Птолемей сначала рекомендовал, а затем оставил. <...> Доннус читал текст Птолемея очень тщательно. Добравшись до главы 24-й первой книги, где Птолемей предлагал всем картографам, не слишком ленивым и обладавшим достаточными знаниями, рисовать карты в его сферической проекции, он принял вызов и начал раздумывать, «каким способом мы сами могли бы добыть некоторую славу». Он пришел к выводу, что лучший способ сделать это — перерисовать заново карты Птолемея, не меняя в них ничего, кроме проекции. Однако ни в одном варианте текста — ни в греческом, ни в латинском — не нашел он хороших описаний различных регионов, «сколько и какого рода люди живут там, какие села, города, реки, гавани, озера и горы, или под какой областью небес они лежат, или в каком направлении их искать». Копиисты, по-видимому, упустили множество мелких деталей, которые Доннус, согласно его собственным утверждениям, обнаружил в трудах Птолемея, например описание границ между провинциями и странами. Доннус уменьшил размер картинки — то есть карты мира, «каковая прежде была слишком большой и превосходила обычный размер книг», — до величины, которая должна была сделать ее изучение более удобным. Во всех остальных отношениях он оставил карты в прежнем виде.

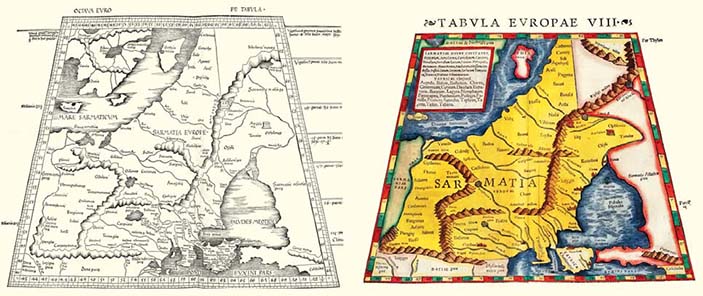

Карта «Европа восьмая» (Octava Evro) из разных изданий книги К.Птолемея «География». Изображена Сарматия — практически вся современная Восточная Европа

Доннус изготовил множество карт, и перерисованные им в проекции Птолемея—Доннуса карты послужили образцом для печатных изданий атласа. <...> Границы самих карт, за исключением карты мира, обычно не искривляли, и карты представляли собой равнобедренные трапеции. Если не говорить о модификации проекции, карты Птолемея при переносе с разрисованного вручную пергамента на деревянное клише или медную форму практически не изменились. Все изменения были связаны исключительно с необходимостью отразить на черно-белой гравюре цветовые оттенки и обозначения оригинальной карты так, чтобы картина осталась понятной. Работа над картами многому научила граверов! [6, с. 284–286].

Воссозданных Николаем Германом и его последователями карт действительно число изрядное, и почти все они опубликованы в различных изданиях. Однако здесь мы остановимся кратко лишь на трех, где легко распознаются берега Балтийского моря, именуемого Сарматским океаном, а также Азовского моря (Palus Maeotis, или Меотского болота), где и проходила, согласно мнению Германа и других эллинских географов, граница между Европой и Азией. Карты довольно примечательны и отличаются друг от друга как генеральными очертаниями, так и рядом важных деталей. В связи с членением мира на Европу и Азию обращает на себя внимание положение так называемых Рифейских гор, которые играли весьма важную роль; однако о Рифеях более подробно мы поговорим далее.

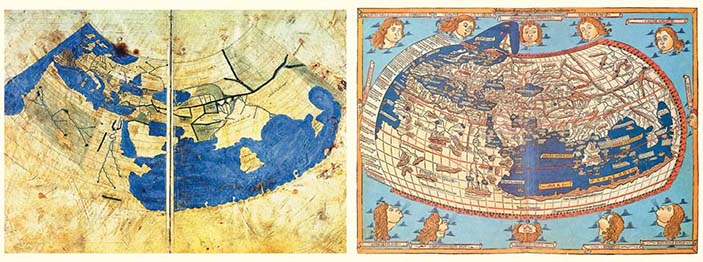

Птолемею европейцы оказались обязаны тем, что на базе его описаний появились карты мира, совершенно не похожие на реконструкции Анаксимандра и Гекатея. К наиболее ранним изображениям всей ойкумены, созданным согласно представлениям эллинских географов и описаниям Птолемея, скорее всего, относятся карты, предположительно, монаха Максима Плануда (~1300 г.) и Германа (1482 г.).

Слева — карта, отражающая первую (коническую) проекцию Птолемея. Предполагаемый реконструктор — Максим Плануд. Справа — печатная карта 1482 г., воссозданная на базе описаний Птолемея Николаем Германом. Гравер Иоганн Шнитцер

Кроме Птолемея и Германа интересно вспомнить имена еще троих: творца в лице античного географа Посидония (139/135– 51/50 гг. до н.э.) и реконструкторов его генеральной карты — фламандского математика и картографа Пьера Бертье (Pierre Bertius, 1565–1629 гг.), служившего при дворе короля Людовика XIII, а также французского гравера, картографа и издателя Мельхиора Тавернье (Melchior Tavernier, 1594–1665 гг.). В 1628 г. они предложили собственную реконструкцию карты Посидония, изобразив ойкумену в том виде, в каком она представлялась ученым Эллады еще за столетие до Птолемея. Любопытно, что эта карта в 1905 г. оказалась даже в библиотеке Конгресса США.

Ойкумена Посидония. Реконструкция Пьера Бертье и Мельхиора Тавернье

Итак, карта ойкумены создана, ее облик ясен, для нее намечены три основных материка — Европа, Азия (Асия), Ливия (Африка). Однако немедленно возникают вопросы, и вот один из них.

Европа — кто это?

Европа. Рисунок из «Космографии» Себастьяна Мюнстера

Возможно, это одна из наиболее таинственных загадок славнейшего в мировой истории титула. Кто же такая Европа? Почему обрела она столь возвышенную славу? Ведь на фоне Геи, богини из династии самых коронных фигур греческих небожителей, Европа достойно выглядеть никак не может.

Однако ее можно было представить и в чрезвычайно величественном облике — воистину королевой Земли. Но здесь лучше мы передадим слово грамматику-систематизатору многих греческих мифов Аполлодору Афинскому (ок. 180–120 гг. до н.э.), который поведает нам об истории знатного рода Агенора, откуда как будто и вышла интересующая нас загадочная дама. ...Ливия родила от Посейдона двух сыновей, Бела и Агенора. ...Агенор же, прибыв в Финикию, женился на Телефассе, и у него родились дочь Европа и сыновья Кадм, Фойник и Килик. Некоторые, впрочем, утверждают, что Европа была дочерью не Агенора, а Фойника. Влюбившийся в нее Зевс превратился в смирного быка и, дав Европе усесться ему на спину, поплыл с ней на остров Крит. После того как Зевс разделил там с ней ложе, она родила Миноса, Сарпедона и Радаманта. Однако Гомер утверждает, что Сарпедон был сыном Зевса и Лаодамии, дочери Беллерофонта. После исчезновения Европы отец ее Агенор послал своих сыновей на поиски, приказав им, чтобы они не возвращались, пока не отыщут Европу. Вместе с ними отправилась на поиски и мать Европы Телефасса, а также Фасос, сын Посейдона... После длительных поисков они убедились, что отыскать Европу невозможно и, отказавшись от возвращения домой, поселились в разных местах... [7, с. 1].

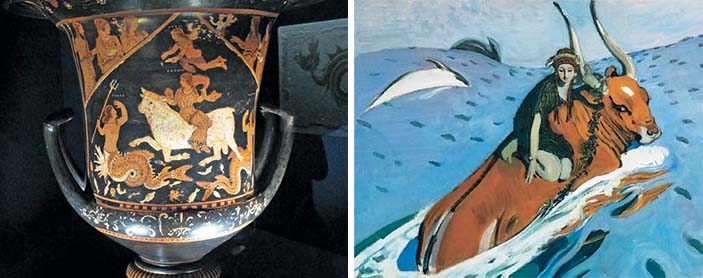

Европа и бык-Зевс: краснофигурный кратер древнегреческого вазописца Астея (IV в. до н.э.) и знаменитая картина В.А.Серова «Похищение Европы» (1910)

Так все же, какова причина столь возвышенного, знакового титула, на тысячелетия восславившего эту таинственную женщину? Аполлодора по какой-то причине этот вопрос вообще не волнует: Европа исчезла, ну и что? На фоне множества героинь греческой мифологии, включая не только жен, но и любовниц Зевса, она — столь внезапно растворившаяся в неизвестности — не обладала какими-то примечательными особенностями, если только не считать прельстившую Зевса внешность... Хочется пояснить, однако, что никуда Европа не делась и совсем не растворилась. Отыскать ее оказалось достаточно просто, ведь ей удалось вписать свой более чем двухтысячелетний — пусть даже зыбкий — образ в мифы, легенды, памятники и даже в деньги... Причем не исключено, что эта странная память о Европе станет вечной. Сюжет главного приключения ее жизни мы видим во многих произведениях искусства: от краснофигурного крате́ра древнегреческого мастера-вазописца Астея (Asteas, 350–320 гг.), картины В. А. Серова (1865–1911 гг.) и вплоть до ярко-модернистского абстрактного символа «Похищение Европы» бельгийского скульптора-авангардиста Оливье Стребеля (Olivier Strebelle, 1927– 2017 гг.) на площади ее имени — то есть Европы — в Москве. Ну и наконец, образ этой неповторимой дамы с Зевсом-быком изображен на монетах, правда, не очень весомых — всего в два евро.

Абстрактная композиция бельгийского скульптора-авангардиста О.Стребеля «Похищение Европы», установленная в Москве в 2002 г

Монеты в два евро с изображением Европы на быке-Зевсе

Сын Европы Минос на фреске Микеланджело «Страшный суд» (Сикстинская капелла; 1537–1542)

Странно, что именно эта женщина стала символом целого материка — к тому же материка, безусловно, знакового. На этот высокий титул мог бы претендовать, скажем, ее сын от самого Зевса — Минос, ставший властителем Крита... Но этого не случилось. Правда, надо сказать, что сын верховного божества отличался крайне скверным и злобным нравом. Наверное, поэтому фигура критского владыки на воссозданных самыми различными художниками полотнах имеет весьма непривлекательный вид — как, например, на фреске Микеланджело «Страшный суд».

Для нас, однако, весьма любопытно, как тема Европы и «ее» материка звучала в V в. до н.э. у «отца истории» Геродота. Для него как для историка высокий титул нашей героини также был неясен. На эту тему он рассуждает в «Мельпомене» — четвертой книге своего великого труда: И я не могу даже понять, почему, собственно, трем частям света, которые являются одной землей, даны названия по именам женщин. Непонятно также мне, почему реки Нил и Фасис в Колхиде... образуют границу между ними. Нельзя выяснить имена тех, кто разграничил их и от кого взяты названия этих трех частей света. <...> Что до Европы, то никто из людей не знает, омывается ли она морем, откуда ее имя и кто ее так назвал. Или же нужно предположить, что эта страна получила свое имя от тирийской Европы (раньше ведь она была безымянной, как и другие части света). Но все же эта женщина Европа происходит из Азии и никогда не приходила в ту землю, которая теперь у эллинов называется Европой. Она прибыла из Финикии только на Крит, а с Крита — в Ликию. Но об этом довольно. Я буду придерживаться общепринятых мнений [8].

Но что же с другой, также весьма знатной дамой — Азией?

Азия, или же Асия, — а это кто?

Согласно Геродоту, Азия (Асия) — супруга Прометея. Однако, по другой версии, она вовсе не жена ему, а мать... Но есть ли нам смысл погружаться в безграничный хаос греческих мифов в попытке выяснить, кто был женой или матерью, отцом или же сыном кого-то, и на основании этого строить предположения относительно истоков названий различных частей света? Даже для Геродота, жившего два с половиной тысячелетия назад, оказалось невозможным выяснить имена тех дам, от которых взяты названия частей света, несмотря на то что великий историк был несопоставимо ближе по времени к носительницам великих имен. И уж во всяком случае имя океаниды Асии не очень-то соответствовало континентальной — отнюдь не морской! — громаде этой части света, хотя Геродот и полагал, что необъятная Европа была равна по размеру другой паре континентов Земли — Азии и Ливии, т. е. составляла половину той ойкумены, которую сотворили эллины. Он язвительно замечал: Смешно видеть, как многие люди уже начертили карты земли, хотя никто из них даже не может правильно объяснить очертания земли. <...> И Азию они считают по величине равной Европе [8, с. 196].

Интересно, каким же образом в представлении греков Европа отделялась от Азии? Где и какими способами им удавалось проводить границу между этими континентами? Нет, с современными подходами к членению земных пространств у них практически ничего сходного не наблюдалось. В их реальности наиболее важным было, конечно, четкое разделение на мир эллинов и мир варваров, т. е. скифов и близких им степных народов. Владычество чуждых Элладе номадов-скотоводов охватывало необъятные пространства степного пояса Евразии — гигантского анклава, о котором уже неоднократно рассказывалось в «Природе»1. Но ведь вполне ясно, что о существовании настолько громадной территории, населенной варварами, эллины времен Геродота не догадывались.

Греческий драматург Эсхил (525–456 гг.) в сво-ей трагедии «Прикованный Прометей» [9] рассказывал о том, как слуги Зевса — Власть и Гефест — привели закованного в цепи Прометея в глухую страну скифов, к той самой Кавказской скале, к которой Гефест должен был приковать этого славного титана (а по одной из версий, даже двоюродного брата Зевса) на долгие годы:

Вот мы пришли к далеким рубежам земли

В пространства скифов, в дикую пустую дебрь...

Однако угнетающую просвещенных эллинов дичь скифского мира ощущал еще Гомер, основоположник взглядов едва ли не большинства античных мыслителей на окружающий их мир [10]:

Мы наконец Океан переплыли глубоко текущий.

Там страна и город мужей коммерийских.

Всегдашний Сумрак там и туман.

Никогда светоносное солнце

Не освещает лучами людей, населяющих край тот,

Землю ль оно покидает, вступая на звездное небо,

Или спускается с неба, к земле направляясь обратно.

Ночь зловещая племя бессчастных людей окружает.

Коммерийцы (а позднее киммерийцы) в представлении эллинов — это народ азиатских пространств, предшественники скифов, живущие на западе степного пояса близ Понта Эвксинского.

Но вернемся к Эсхилу: позднее прикованный мученик-Прометей, указывая нужный путь сочувствующей ему Старшей Океаниде, говорит [9]:

Отсюда ты к восходу солнца путаный

Направишь шаг по целине непаханой

И к скифам кочевым придешь. Живут они

Под вольным солнцем на телегах, в коробах

Плетеных. За плечами — метко бьющий лук.

Не подходи к ним близко!

Нет ни малейшего сомнения, что Азия — страна варваров-скифов — в глазах эллинов была совершенно чужда их родной Элладе. То была дикая дебрь, где в плетеных коробах живут и движутся хозяева этой земли — люди, к которым даже подходить близко не стоит. И мир этот начинался сразу к северу, за низовьями и дельтой Истра — нынешнего Дуная.

Скифия же начинается за Фракией в том месте, где море образует залив и где Истр впадает в море... <...> Это — исконная Скифия, она начинается от устья Истра... <...> Северные части Скифии, простирающиеся внутрь материка, вверх по Истру, граничат сначала с агафирсами, затем с неврами, потом с андрофагами и, наконец, с меланхленами. Если принять Скифию за четырехугольник, две стороны которого вытянуты к морю, то линия, идущая внутрь страны, по длине и ширине будет совершенно одинакова с приморской линией. Ибо от устья Истра до Борисфена [Днепра. — Е.Ч.] 10 дней пути, а от Борисфена до озера Меотиды [Азовского моря. — Е.Ч.] еще 10 дней и затем от моря внутрь страны до меланхленов, живущих выше скифов, 20 дней пути. Дневной переход я принимаю в 200 стадий. Таким образом, поперечные стороны [четырехугольника] Скифии составляют 40 000 стадий, а продольные, идущие внутрь материка, — еще столько же. Такова величина этой области [8, c.212].

Кажется, что, по мнению греков, именно устье Истра и определяло искомую границу между двумя мирами — Европой, колыбелью Эллады, и Азией, родиной скифов. Именно здесь персы, погнавшись по велению своего властителя Дария за неуловимыми скифами-всадниками, возвели знаменитый мост через Истр. В конечном итоге, как следует из повествования Геродота, сооружение это оказалось наполовину разрушенным, и разрушили его, кстати, именно союзники Дария. Сохранившаяся половина моста послужила спасением для неудачников-персов, сумевших, пусть бесславно, но все же убраться из невыносимых для них неохватных скифских степей и дикой, пустынной дебри. Именно с этой знаковой точки объявляли начало Азии, в которой царили скифы с родственными им племенами.

Тем не менее дельта Истра-Дуная — по сути, точка на карте — в роли границы между материками Европы и Азии не могла выглядеть убедительной. Границей нужно было наметить нечто более внушительное, фундаментальное. И потому возникла идея Рипейских (в латинской орфографии часто — Рифейских) гор, которые по сравнению с малозначащим пунктом дельты выглядели гораздо более впечатляюще. Но кто был пионером этой идеи, нам неизвестно. Ситуация оказалась чем-то похожей на ту, что сложилась с неведомыми для Геродота женщинами, внезапно ставшими крестницами трех материков ойкумены.

Химера Рифеев

Впрочем, для нас фигура истинного инициатора этой рифейской идеи вряд ли особо значима. Главное, разумеется, в ином: Рифейских гор в Евразии не было. Это вымысел, фантазм, и сама эта идея представляла собой, по сути, весьма желанный миф, легенду. Но именно она — легенда, не канувшая в вечность и волновавшая множество людей на протяжении двух с половиной тысячелетий, — для нас особенно интересна. Она ведь не угасла до сих пор и, скорее всего, продолжит возбуждать у людей эмоции и в будущем. Ситуация с Рифеями ныне представляется чрезвычайно любопытной.

Всякий, кто занимается древней и средневековой географией Северной Евразии, так или иначе сталкивается с проблемой локализации мифических (или полумифических) Рифейских гор... будто бы находящихся на севере Евразии. Известные еще древнеионийской науке, Геродоту, Рифейские горы прочно вошли в представления античного человека о северной окраине ойкумены... Более того, на протяжении всего Средневековья и в последующие века вплоть до XVI в. существование где-то в Северо-Восточной Европе или Северной Азии Рипейских гор не вызывало особых сомнений. Большая часть средневековых карт содержало указание на Рипейские горы. В европейской науке Нового времени Рипейские горы идентифицировались различно: под ними понимали то Тянь-Шань, то Алтай, то Урал, то Кавказ, то Карпаты, то даже Альпы... Известно, что шведские ученые XVII в. ... считали, что Рипеи — это горы в Швеции; помещали их также в Польше, в Литве, на Среднерусской возвышенности [11, с. 35].

Этот текст был опубликован совсем недавно, в 2017 г., и принадлежит известному российскому исследователю Античности А.В.Подосинову. Автор прав: с проблемой локализации Рифеев сталкиваются многие. Поэтому обратимся еще к одной точке зрения, высказанной видным отечественным историком Л.А.Ельницким: Мы уже знаем, что реальной основой представления о легендарных Рипейских горах для древних греков мог послужить, вероятней всего, только Кавказ с его высочайшими, дикими и покрытыми вечным снегом вершинами. Других подобных гор в поле зрения греков в VI столетии до н.э. не было. Мы знаем также, что и самое имя Рипеев связывается с Кавказом через библейские имена Рафа и Рифат, локализуемые по указанию «Книги юбилеев» именно на Кавказе. Эта древневосточная локализация Рипеев перешла к ионийцам, о чем свидетельствуют Помпоний Мела и Плиний, изображавшие Рипейские горы как продолжение Кавказского хребта. К тем же древневосточным космологическим представлениям восходит и то мнение, которое о Рипейских горах высказывал Аристотель... Он изображает Рипейские горы как возвышенность на севере земной поверхности, за которую на ночь прячется Солнце. <...> На знаменитой древнеримской карте мира Випсания Агриппы Рипейские горы были изображены тянущимися вдоль северной оконечности обитаемой земли, от Атлантического до Восточного (Эойского) океана. <...> Геродот также не называет по какой-то причине имени Рипейских гор в своей истории, но, рассказывая о северных соседях скифов, упоминает про неприступные горы на северо-востоке, за землями аргиппеев и исседонов, у подошвы которых лежат безвестные страны и живут фантастические люди, в существование которых он не верит. <...>

В результате нашего рассмотрения можно было убедиться, что Эсхил в своем «Прометее» нарисовал вовсе не произвольно искаженную картину северных стран, но именно такую, какую определяло состояние науки его времени: на севере Европы в воображении тогдашних греков высились Рипейские горы — они же Кавказские... В этих горах берет свое начало река (Гипанис-Фасис) [Дон. — Е.Ч.], отделяющая Европейский материк от Азиатского [12, с. 60, 67].

При этом крайне любопытно, что фактически ровно два тысячелетия назад, на грани старой и новой эры, «отец географии» Страбон, раздумывая о границах расселения различных народов, высказался о Рифеях вполне недвусмысленно, равно как и о пределах неких связанных с этими воображаемыми горами неведомых для него стран: Точных границ, однако, я не могу указать. Незнакомство с этими странами заставляет придавать значение тем, кто сочинил мифические «Рипейские горы» и «гиперборейцев», а также всем этим выдумкам Пифея из Массалии о стране вдоль океанского побережья, которые тот прикрывал своими сведениями из астрономии и математики. <...> Этих людей, конечно, мы оставили без внимания [13].

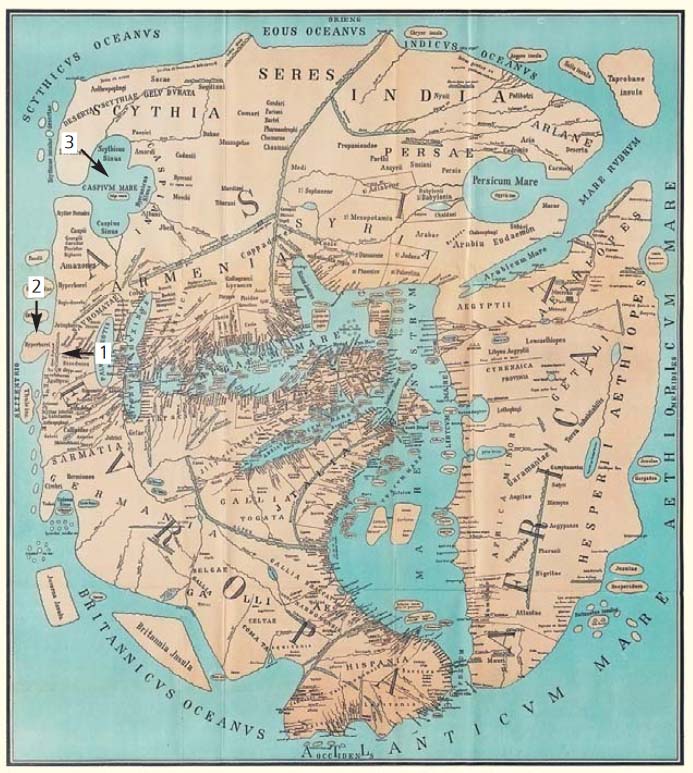

Реконструкция ойкумены из книги Л.А.Ельницкого [12]. Условные обозначения: 1 — Средиземное море, 2 — Черное и Азовское моря, 3 — Каспийское море, 4 — Красное море, 5 — Рифейские горы, 6 — Кавказ, 7 — Касситеридские о-ва, 8 — мыс Солоэнт, 9 — р.Истр (Дунай), 10 — р.Нил, 11 — р.Танаис–Фасис (Дон)

Однако те фигуры, которых пожелал оставить без внимания Страбон, продолжали свои размышления о Рифеях, совершенно не обращая внимания на аттестацию этой проблемы «отцом географии». Дискуссии росли и ширились, почти не отступая от границ античной ойкумены, по которым и блуждали загадочные горные выси Рифеев. Однако нам нет ни малейшего резона спускаться в бездонную круговерть этого рифейного фантазма2. И в этом случае следует опять предоставить слово специалистам, которые вникли в эту тематику существенно глубже автора.

Весьма любопытно, что Ельницкий, рассмотрев всю эту загадочную ситуацию с мифической горной страной, предложил собственную прорисовку карты ойкумены. Рифеи заняли на этой карте центральную позицию и оказались сильно растянутыми по широте. Наверное, именно в таком виде эта горная цепь и представлялась автору карты как исключительно подходящая для размещения на ней истоков всех могучих рек, несущих свои воды либо на юг, к Понту Эвксинскому, либо к Северному океану. Впрочем, исключение составлял лишь один Истр-Дунай, истоки которого лежали очень далеко на западе, в системе нынешних Альп, в Шварцвальде. Однако именно там, как полагают некоторые, и вздымались Рифеи. Например, об этом повествует в своих стихах Аполлоний Родосский (295–215 гг. до н.э.) [14, c. 282–293]:

Есть среди рек тех река, наикрайний рог Океана,

Равно и вширь и вглубь для судов грузовых проходима, —

«Истром» назвавшие реку далеко ее проследили:

Нивы без счета она рассекает, сперва оставаясь

Цельной; истоки ее далеко за местами, где дышит

Хладный Борей, в Рипейских горах шумят, низвергаясь,

Но лишь дойдет она до границы фракийцев и скифов,

Как разделяется надвое; первый рукав направляет

В наше море свой ток, а другой — в глубокую бухту,

Где далеко в материк Тринакрийское море вдается,

Тесно земле прилежащее вашей, — коль истинно молвят,

Что из вашей страны река Ахелой выбегает.

Примерно через шесть сотен лет после Аполлония Родосского про Рифеи — дальний западный исток Истра — неожиданно примерно то же самое, хотя и не столь красочно, повторил один из отцов церкви (правда, уже христианской), святитель Василий Великий (ок. 330–379 гг.): А от летнего запада из-под горы Пиринейской выходят Тартис и Истр, из которых первый впадает в море за Столпами, а Истр, протекая чрез Европу, вливается в Понт. И к чему перечислять другие реки, порождаемые Рифейскими горами, лежащими за внутреннейшею Скифией? [15].

Совершим теперь гигантский пространственный рывок — от Альп до Индостана, равно как и прыжок временно́й — от Аполлония Родосского к нашим дням. Обратимся к тем, кто усматривает истоки легенд о Рифеях и связанных с ними чудес в далеком анклаве на юге Азии: В золотых руслах текут там реки, озера с золотым дном блестят, как луна. Из этих водоемов берут начало священные потоки, самые чистые и прозрачные, ибо их воды несутся над чистейшим золотом. Здесь лучшая из рек — «небесная Ганга», «дочь Мандары», — источник всех вод земли. Отсюда и в мир людей боги направили великие потоки. Индийские сказания о священных горах Меру несравненно богаче сведений о Рипейских горах, которые нам известны лишь по отрывочным упоминаниям античных писателей. Но и такие разнородные материалы дают нам основание для новых сравнений этих двух традиций. И Рипейские горы, и Меру помещались на далеком севере, они протянулись по северной окраине мира. И те и другие достигают небес; вокруг их вершин вращаются светила. Меру — обитель богов, так же и Рипы — горы богов, греки отождествляли их со своими богами — Аполлоном и Зевсом. Подобно вершинам Меру сияли золотые Рипейские горы. С Рипейских гор, как и с Меру, текли реки в золотых руслах — вспомним хотя бы о «Плутоновом золототекучем потоке» у Эсхила. С этих гор берут начало и великие земные реки. Некоторые из совпадений можно, конечно, считать общими для мифологических представлений различных народов. Но в сделанном нами сопоставлении схожи и весьма существенные детали. На них, однако, аналогии не заканчиваются.

Слова эти принадлежат двум крупным российским ученым: индологу, академику Г.М.Бонгарду-Левину и иранисту Э.А.Грантовскому. Их книга «От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история», опубликованная в 2001 г., стала очень известной. И вот дальнейший ход их основной мысли: Но у нас имеются и более характерные, специфические соответствия. И вместе с тем совпадают не отдельные сюжеты, а весь цикл взаимосвязанных представлений. Все сходные мотивы и детали располагаются в одинаковой последовательности, в непосредственной связи друг с другом. Определенное место здесь занимают и высокие горы, и страшные чудища, и счастливая райская обитель. Но это не просто высокие, а великие горы на севере с характерными для обеих традиций описаниями... Область на подступах к «стране блаженных» непроходима и окутана мраком. <...> Она завершается — и в индийской, и в античной традиции — Северным океаном и такой специфической чертой, как «полярные» явления. Ученые обращали внимание на некоторые из этих существенных соответствий, например на представление о северных горах: Меру — у индийцев и Рипейские горы — у греков. Совпадения нередко объяснялись следующим образом: представление о великих северных горах, над которыми движутся светила, возникло у самих греков в VII в. до н.э. под влиянием географических и астрономических воззрений египтян; первоначально эллины увязывали Рипейские горы с горными хребтами соседней Фракии, а затем, когда значительно расширился их географический кругозор, — с далекими заскифскими горами на севере Европы; лишь много позже, в эпоху значительного влияния греческой и римской астрономии и географии в странах Востока, представления о северных горах проникли в Иран и Индию. Иначе, писал известный немецкий ученый Кисслинг, придется считать чудом то обстоятельство, что индийцы придали Меру такие же черты и то же астрономическое значение, что и греки Рипейским горам [16, с. 35–45].

Но вот что в связи с данной дискуссией представляется, пожалуй, особенно любопытным: мифы захватывают, даже подчиняют многих; и пленяют они не только тех, кому довелось быть ровесниками эпохи любого мифотворчества, и не просто любопытствующих, но и крупных специалистов по древней истории. Кажется, что в нашем случае последних может даже не интересовать особо, реальны Рифеи или же это просто выдумка, миф? Фантазм начинает приобретать свой, только ему присущий образ, вызывая порой огромный интерес у многочисленных групп поклонников.

Кончина мифа бывает, как правило, обусловлена полной утратой к нему интереса: увлечение им сникает — и тогда миф тускнеет, вянет. Но это случается не столь уж часто — устойчивость многих мифов не может не удивлять.

Химера Гипербореи

Химера Рифеев уже в материалах 1-го тысячелетия до н.э. не была одинокой. К ней плотно пристраивается и даже переплетается с ней другая, пожалуй, еще более сложная и примечательная химера — Гиперборея. Это также фантазм древнегреческих мыслителей, но на фоне Рифеев в чем-то существенно более привлекательный не только для специалистов, но и для всех интересующихся.

В буквальном переводе с греческого Гиперборея может означать — нечто «за севером», «за северным ветром» или же «расположенный севернее». Иначе говоря, это страна народа (или народов) гипербореев, обитавших севернее Борея, за Бореем, на севере античной ойкумены.

На севере? Но где же конкретно? На греческих картах ареалы, где обитали гипербореи, либо указаны напрямую, либо очерчены горными хребтами, при этом почти всегда Рифеи и Гиперборея находятся рядом или же неподалеку друг от друга.

Однако все эти карты принадлежат гораздо более поздним реконструкторам, пытавшимся уже в эпоху Возрождения понять и расшифровать записи древнегреческих мудрецов. И разумеется, нам приходится доверять таким интерпретациям, хотя базовые исходные описания отделены от этих карт более чем тысячелетием. При этом зачастую невозможно не обратить внимания на изрядную массу нелепых деталей у подобного рода фантазмов. Например, можно прочитать, что хребет Гиперборей буквально прижимает с севера Московию. Так где же этот хребет? Или, скажем, хребет Гиперборей, плавно переходящий в многотысячекилометровый хребет Рифеев, разрезает всю именуемую Сарматией Восточно-Европейскую равнину на две части — европейскую и азиатскую. В данном случае тот же вопрос. Некие острова в Ледовитом океане принадлежат народу гипербореев — что это за острова? Однако именно все это и представляет для нас интерес при воссоздании основных этапов формирования географической науки в приложении к конкретным ареалам и материкам нашей планеты.

Гипеборейская химера отличается еще одной весьма привлекательной деталью, а именно загадкой: кто же все-таки эти обитающие на севере Европы и доминирующие там гипербореи? Что за народ или народы? И вот что говорил о них Геродот [8, с. 194–196]:

О гипербореях ничего не известно ни скифам, ни другим народам этой части света, кроме исседонов. Впрочем, как я думаю, исседоны также ничего о них не знают; ведь иначе, пожалуй, и скифы рассказывали бы о них, как они рассказывают об одноглазых людях. Но все же у Гесиода есть известие о гипербореях; упоминает о них и Гомер в «Эпигонах» (если только эта поэма действительно принадлежит Гомеру).

Гораздо больше о гипербореях рассказывают делосцы. По их словам, гипербореи посылают скифам жертвенные дары, завернутые в пшеничную солому. <...> В первый раз, говорят делосцы, гипербореи послали с дарами двоих девушек, по имени Гипероха и Лаодика. Вместе с ними были отправлены провожатыми для безопасности девушек пять гиперборейских горожан. <...> Однако, когда посланцы не вернулись на родину, гипербореи испугались, что посланцев всякий раз может постигнуть несчастье и они не возвратятся домой. Поэтому они стали приносить священные дары, завернутые в пшеничную солому, на границу своих владений и передавать соседям с просьбой отослать их другим народам. <...> И я точно знаю, что они так поступают. В честь этих гиперборейских девушек, скончавшихся на Делосе, девушки и юноши там стригут себе волосы. <...>

Итак, о гипербореях сказано достаточно. Я не хочу ведь упоминать сказание об Абарисе, который, как говорят, также был гипербореем: он странствовал по всей земле со стрелой в руке и при этом ничем не питался (в существование гипербореев я вообще не верю) [выделено мной. — Е.Ч.].

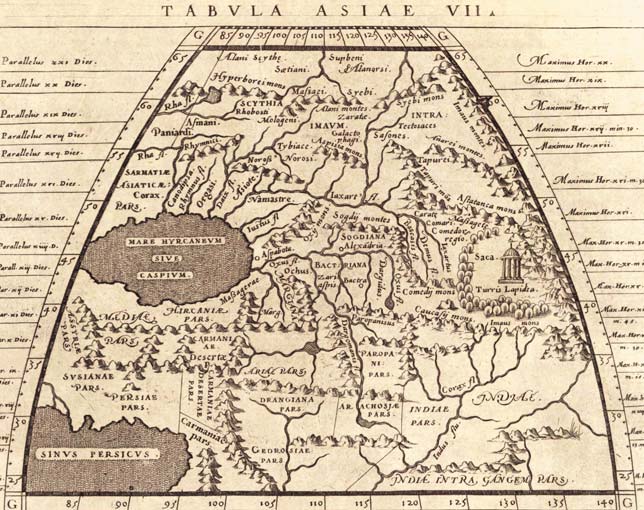

Карта «Азия седьмая» (1620). Гиперборейские горы показаны стрелкой

Кажется весьма любопытным и показательным, что повествующий о гипербореях «отец истории» в них вообще не верит. Но в них не верит и другой «отец» — уже географии — Страбон, живший четырьмя столетиями позднее Геродота. Как мы помним, к мифам он причислял и Гиперборейские горы, и самих гиперборейцев.

Однако мы знаем, что древние греки находили необычайно привлекательной некую весьма отдаленную, фантастическую страну. И, как ни странно, этой прекрасной страной они нередко считали именно Гиперборею. Одним из самых первых и самых ярких творцов этого фантазма был Гекатей Абдерский. Правда, от его творения «О гипербореях» до нас дошло немногое, да и то по преимуществу фрагменты, встречающиеся у разных более поздних авторов. Систематизацию и дешифровку этих кусков текста предложил А.В.Подосинов [17], поэтому процитируем в сокращенном виде именно его трактовку взглядов Гекатея на загадочную Гиперборею:

Гекатей Абдерский (вторая половина IV — первая половина III в. до н.э.) был известен в Античности как философ... От всех [его] трудов до нас дошли только фрагменты. Будучи участником походов Александра Великого, ок. 323 г. до н.э. он переселяется в Александрию ко двору Птолемея I Сотера, диадоха Александра. ...Перу Гекатея принадлежит труд «О гипербореях». От этого сочинения до нас дошло несколько фрагментов, сохранившихся в произведениях восьми греческих и латинских авторов... Если попытаться построить из них связное повествование, получается следующая картина.

Автор или герой (герои) сочинения отправляется зачем-то (скорее всего, в познавательных целях) в страну гипербореев, причем плывет туда, вероятно, через Боспор Киммерийский... Далее его путь (уже полуфантастический) лежал, вероятно, через Азовское море и низовья Танаиса-Дона, а затем через Кумо-Манычскую впадину в Каспийское море. Поскольку в Античности Каспийское море считалось, как правило, соединяющимся с Северным океаном проливом, далее можно было плыть по Северному океану вдоль побережья на запад Европы. <...> Проплыв по Северному океану до северо-западных пределов Европы, путешественник попадал на остров... по размерам не уступающий Сицилии. Название острова — Эликсойя, он обладает плодородной почвой и мягким климатом. Остров находится к тому же за некой рекой Карамбика, и поэтому жители острова называются карамбиками. Остров населяют гипербореи... Гекатей не разделяет мнения тех, кто отрицает существование гипербореев и считает их жрецами, происходящими от греков. На этом острове, по мнению Гекатея и его единомышленников, родилась богиня Лето, поэтому гипербореи особенно почитают ее сына Аполлона, который время от времени (раз в 19 лет) приходит к ним и празднует вместе с ними все ночи с весеннего равноденствия до восхода Плеяд; ему построен прекрасный, круглый в плане храм, в котором постоянно возносятся песнопения и гимны Аполлону. На острове есть город, посвященный Аполлону. Потомки бога Борея царствуют в этом городе и считаются главными жрецами культа Аполлона. <...> Гипербореи говорят на собственном языке, при этом дружески относятся к грекам. До Гекатея (или его героя) кто-то из эллинов уже приезжал к гипербореям, о чем будто бы свидетельствовали оставленные ими дары, несущие на себе греческие надписи. Это практически все, что мы знаем о содержании книги «О гипербореях».

«Этнографическая утопия», «философский роман», «поучительная поэма», «путевые записки», «философская утопия» — так пытались исследователи охарактеризовать жанр сочинения Гекатея. <...> Таким, очевидно, и был «роман» о гипербореях [17, с. 116–118].

Карта мира 1507–1508 гг. фламандского картографа Иоганна Рюйша (ок. 1460–1533). Красной стрелкой обозначены Гиперборейские горы, перекрывающие с севера Московию, зеленой — некий остров или группа островов в Северном Ледовитом океане, именуемые как Гиперборея Европы

Вполне вероятно, что фантазм Гекатея Абдерского в значительной степени повлиял на развитие взглядов на эту поразительную страну Гиперборею также у многих мыслителей более позднего времени. Однако еще задолго до Гекатея знаменитый поэт Пиндар (522/518–448/438 гг. до н.э.) писал о гипербореях в своих «Олимпийских одах»: ...Никто из смертных ни по морю, ни по земле не может найти чудесной дороги к жилищам гипербореев. Один герой Персей разделил с ними их праздник, придя в их жилища; он нашел их приносящими богу славную гекатомбу ослов. Там идут бесконечные праздники, слышатся гимны, которые радуют сердце Аполлона, и смеется он, видя похотливую наглость этих животных. Культ муз не чужд гипербореям; отовсюду хоры молодых девушек собираются на звук мира и сладкие звуки флейт, и, увенчанные золотым лавром, они предаются радости праздников. Это святое племя не знает ни болезней, ни слабости возраста; живет оно далеко от (тяжких) трудов и сражений, не страшася мщения Немезиды. Сын Данаи проник сюда... руководимый Афиной, и убил тут Горгону... Для меня ничто не кажется невероятным...

Река Истр, ныне называемая Дунаем... истоки имеет в стране гипербореев. <...> ...Гипербореи повсюду считаются посвященными Аполлону. Названы они гипербореями от некоего афинянина Гиперборея, как говорит Фанодем. Филостефан говорит, что Гиперборей был фессалиец, а другие производят их от пеласга Гиперборея, сына Форонея и Перимелы, дочери Эола. Ференик говорит, что гипербореи произошли от титанического рода, а Гекатей повествует иначе [18, c.51, 52].

Карта Помпония Мелы (реконструкция K.Миллера, 1898 г.). Стрелками показаны горы Рифеи (1), ареал гипербореев (2), а также соединяющееся через пролив с океаном Каспийское море (3)

Но вот и Гелланик Митиленский (ок. 485–400 гг. до н.э.) также писал о неких гипербореях, живущих за Рипейскими горами. Оказывается им также ...знакомо понятие справедливости. Мяса они не едят и питаются только растительностью и плодами. Достигших шестидесяти лет они выводят за ворота и таким образом избавляются от них [19, c.117]. О гипербореях и творчестве Гелланика сообщал христианский богослов и философ Тит Флавий Клеменс (ок. 150 — ок. 215 гг.), известный нам как Климент Александрийский, в своей знаменитой книге «Строматы». Сам Климент был достаточно хорошо знаком с классической греческой философией и литературой и преподавал в Катехизической школе Александрии.

Римский ученый-энциклопедист Плиний Старший (22/21–79 гг.), живший почти на полтысячелетия позже Пиндара, Гекатея и Гелланика, посвятил гиперборейцам даже более восторженные и, пожалуй, вполне фантастические строки. За Рипейскими горами и аквилоном живет, если только можно поверить, блаженный народ так называемых гипербореев. Они достигают очень преклонного возраста и прославлены легендарными чудесами. Здесь, как полагают, находятся петли, на которых вертится мир, и самые дальние края звездных орбит. [Эти места бывают] освещены солнцем в течение полугода, но не так, как говорят люди несведущие, от весеннего равноденствия до осени. Для [гипербореев] солнце каждый год восходит однажды, в день летнего солнцестояния, и заходит однажды, в день зимнего солнцестояния. Область их теплая, [климат] счастливым образом соразмерен, без каких бы то ни было вредных миазмов. Домами гипербореям служат леса и рощи. Как порознь, так и соборно они поклоняются богам, никогда не ведая распрей и обид. Умирают они только когда насытились жизнью: задав пир и умастив свою старость драгоценными мазями, бросаются с некоей скалы в море. О блаженнейший вид погребения! [20].

Прошло время, и в конце 4-го столетия верховная власть Римской империи объявила, что мыслить гражданам разрешается лишь в жестких рамках догматов христианства. Все прочие домыслы суть враждебны истине, и проповедующих их людей следует наказывать... После этого минуло еще тысячелетие, и тогда европейцы наконец появились на земле гипербореев — в лесных чащах или же в прибрежных тундрах Северного Ледовитого океана. Картина, представшая перед первопроходцами, оказалась абсолютно несходной с той, что рисовали античные мыслители. Правда, крайне редко кто из путешественников мог знать о счастливой стране гипербореев, где нет раздоров и болезней и где все прекрасно. Увы! Помнить о фантазмах Античности могли лишь образованные личности, но число их было ничтожным...

Однако фантазмы не умирали. Они могли обнаруживать себя порой совершенно внезапно, в весьма странном отражении и в нежданных позициях. И вот тому пример.

От недр земных до высот космических

Наступила эпоха Нового времени, созрела жажда научного осмысления Земли и земного бытия. И тогда, наверное, довольно быстро и невольно стало ощущаться, что новая наука не только может, но и должна строить свои заключения на том фундаменте, что был заложен в Античное время. В памяти ученых всплыли слова, титулы и определения, которыми широко пользовались греческие мыслители.

Рифейские горы на Луне

Геологи вспомнили прежнюю уверенность в том, что глубинными недрами земли ведал сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких, и что горы Рифея были творением Геи и Тартара. Согласно античной традиции, сам Тартар считался третьим по значимости богом после Хаоса и Геи. Один из этапов формирования Земли решено было назвать рифеем3. Тартар же был божеством жестким, безжалостным и даже свирепым. Может быть, именно поэтому ученые не решились включать эту фигуру в номенклатуру земных периодов.

С Тартаром связана фигура постоянного мученика Сизифа, осужденного на вечный труд — подъем из земных недр некоей каменной громады. Валун постоянно срывается вниз, тяжелая работа начинается снова и снова, и так без конца. И поныне люди именуют бесконечные и бессмысленные усилия сизифовым трудом.

А Рифей встречается нам не только в недрах Земли: он нежданно воспарил и оказался на Луне — божественной Селене. Там земные астрономы нашли горную цепь близ лунного Океана Бурь и назвали ее Рифеем. Получилось весьма любопытно: Рифейские горы искали на Земле, наносили их на карты где только могли, но — увы! — не нашли. А они оказались на Луне.

Что ж, бывает, наверное, и такое...

Литература:

1. Kahn Ch. Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. N.Y., 1960.

2. Адкинс Л., Адкинс Р. Древняя Греция: Энциклопедический справочник. М., 2008. [Adkins L., Adkins R. Ancient Greece: Encyclopedic Handbook. Moscow, 2008. (In Russ.).]

3. Античная география: Книга для чтения. Сост. М. С. Боднарский. М., 1953. [Ancient geography: Book for reading. Compiled by Bodnarsky M.S. Moscow, 1953. (In Russ.).]

4. Бронштэн В.А. Клавдий Птолемей. Отв. ред. А.А.Гурштейн. М., 1988. [Bronshten V.A. Claudius Ptolemy. Gurshtein A.A. (ed.). Moscow, 1988. (In Russ.).]

5. Brown L.A. The Story of Maps. N.Y., 1980.

6. Браун Л.А. История географических карт. М., 2013. [Lloyd A.B. The Story of Maps. Moscow, 2013. (In Russ.).]

7. Аполлодор. Мифологическая библиотека. Л., 1972; I–III. [Apollodorus. Mythological Library. Leningrad, 1972; I–III. (In Russ.).]

8. Геродот. История в девяти книгах. Пер. и прим. Г. А. Стратановского. Л., 1972. [Herodotus. A History in Nine Books. Leningrad, 1972. (In Russ.).]

9. Эсхил. Прикованный Прометей. Пер. А. И. Пиотровского. Ростов-на-Дону, 1997. [Aeschylus. Prometheus Bound. A. I. Piotrovsky. (transl.). Rostov-on-Don, 1997. (In Russ.).]

10. Гомер. Одиссея. М., 1953. [Homer. Odyssey. Moscow, 1953. (In Russ.).]

11. Подосинов А.В. Северная Евразия на античных и средневековых картах. Северная Евразия в картографии Античности и Средних веков. М., 2017; 13–97. [Podosinov A.V. Northern Eurasia on ancient and medieval maps. Northern Eurasia in the Cartography of Antiquity and the Middle Ages. Moscow, 2017; 13–97. (In Russ.).]

12. Ельницкий Л.А. Знания древних о северных странах. М., 1961. [Elnitskiy L.A. Knowledge of the Ancients about the Northern Countries. Moscow, 1961. (In Russ.).]

13. Страбон. География в 17 книгах. Пер. Г. А. Стратановского. М., 1964. [Strabo. Geography in 17 Books. G. A. Stratanovsky. (transl.). M., 1964. (In Russ.).]

14. Аполлоний Родосский. Аргонавтика. Пер. Н. А. Чистяковой. М., 2001. [Apollonius of Rhodes. Argonautics. N. A. Chistyakova. (transl.). Moscow, 2001. (In Russ.).]

15. Свт. Василий Великий. Творения. Сергиев Посад, 1900–1902; 1–4. [St. Basil the Great. Essays. Sergiev Posad, 1900–1902; 1–4. (In Russ.).]

16. Бонгард-Левин Г.М., Грантовский Э.А. От Скифии до Индии. Древние арии: мифы и история. СПб., 2001. [Bongard-Levin G.M., Grantovskyi E.A. From Scythia to India. The Ancient Aryans: Myth and History. Saint Petersburg, 2001. (In Russ.).]

17. Подосинов А.В. Роман о гипербореях Гекатея Абдерского (Проблемы интерпретации). Вестник древней истории. 2013; 1: 116–129. [Podossinov A.V. On the Hyperboreans by Hecataeus of Abdera (Problems of interpretation). Journal of Ancient History. 2013; 1: 116–129. (In Russ.).]

18. Латышев В.В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе. Вестник древней истории. 1947; 1–4. 1948; 1–4. 1949; 1–4. [Latyshev V.V. Notes of Ancient Greek and Latin Writers on Scythia, and the Caucasus. Journal of Ancient History. 1947; 1–4. 1948; 1–4. 1949; 1–4. (In Russ.).]

19. Климент Александрийский. Строматы. Кн. 1–3. Пер. Е. В. Афонасина. СПб., 2003. [Clement of Alexandria. The Stromata. E. V. Afonasin. (transl.). Saint-Petersburg, 2003. (In Russ.).]

20. Плиний Старший. Естественная история. Кн. IV. Гл. 89. Вопросы истории естествознания и техники. 2007; 3: 110–142. [Pliny. Natural History. Book IV. Chapter 89. Studies in the History of Science and Technology. 2007; 3: 110–142. (In Russ.).

1 Подробнее см. статьи автора в «Природе»: «Евразийский „степной пояс“: у истоков формирования» (2014. №9. С. 34–43), а также цикл статей «Кочевой мир Евразии» (2014. №9. С. 48–59; 2015. №1. С. 28–41; 2015. №2 С. 43–55; 2015. №3. С. 55–68; 2015. №4. С. 44–57).

2 Интересующимся этой темой читателям можно порекомендовать книги Л.А.Ельницкого «Знания древних о северных странах» (М., 1961) и Л.С.Чекина «Картография христианского Средневековья VIII–XIII вв.» (М., 1999), а также весьма выразительную главу А. О. Денисова «Рипейские горы в западноевропейской средневековой картографии» в книге «Северная Евразия в картографии Античности и Средних веков» (М., 2017).

3 Рифей как геологический период выделил советский геолог Н. С. Шатский в 1945 г. на Южном Урале, а именно эту горную страну нередко отождествляли с античными Рифейскими горами.

Ойкумена Анаксимандра и ойкумена Гекатея