Научная школа Эрнеста Резерфорда

Роберт Николаевич Щербаков,

доктор педагогических наук (Таллин, Эстония)

«Природа» №4, 2021

Эрнест Резерфорд (1871–1937) — выдающийся английский ученый, основоположник ядерной физики, внесший весомый вклад в исследование радиоактивности, изучение строения атома и искусственного превращения элементов; он предсказал существование трансурановых элементов. Член (1903) и президент (1925–1930) Лондонского королевского общества. Лауреат Нобелевской премии по химии за 1908 г. Профессор Макгиллского университета в Квебеке (Канада), затем профессор Манчестерского университета, а с 1919 г. профессор Кембриджского университета. Его научная деятельность была связана с научной школой, которую составили ученые разных стран, в том числе СССР.

Эрнест Резерфорд — пионер ядерной физики, он первым смог расщепить атом. За работы по радиоактивности удостоен Нобелевской премии по химии 1908 г. Ученый, впоследствии названный физиками «отцом ядерного века», оставил после себя целый ряд выдающихся открытий, более 200 научных статей, несколько книг [1, 2] и множество учеников.

Эрнест родился 30 августа 1871 г. в семье фермера на Южном острове Новой Зеландии, близ г. Нельсона, в пос. Спринг-Гроув. В возрасте 10 лет он познакомился в школе с первой научной книгой. Она вдохновила мальчика на эксперимент по созданию миниатюрной пушки, которая при первом же испытании взорвалась. Но это не остановило его увлечения опытами.

В 1887 г., после успешного окончания начальной школы, ему была присуждена стипендия для обучения в колледже г. Нельсона. В 1890 г. Резерфорд получил еще одну стипендию, но уже в Кентербери-колледже (в те годы — маленьком университете) в Крайстчерче. Там он удостоился степени бакалавра и магистра искусств, добился немалых наград в математике и естествознании.

Резерфорд (второй слева в верхнем ряду) с одноклассниками. Новая Зеландия, 1896 г.

И там же в 1892–1894 гг. молодой ученый изучал возможность намагничивания железа с помощью высокочастотного электрического разряда [1]. В 1895 г. он отправился в Англию, в знаменитый Кембридж, где вскоре стал учеником и первым докторантом известного в новейшей физике ХХ в. ученого Дж. Дж. Томсона1.

Эксперимент, поставленный дисциплинированным мышлением

Сэр Дж. Дж. Томсон. 1890 г. Э. Резерфорд был его первым докторантом (ID: ggbain.35256, отдел печати и фотографий Библиотеки Конгресса США, Вашингтон)

Как студент-исследователь Кембриджского университета, Резерфорд в лаборатории Кавендиша в 1895 г. создал устройство для обнаружения радиоволн. Учитывая его успехи, Томсон пригласил его принять участие в исследовании рентгеновских лучей. Они изучили их влияние на проводимость газов. В итоге появилась статья о разделении атомов и молекул на ионы. Затем Резерфорд самостоятельно изучал излучение, генерирующее ионы.

С того момента, не особо владея математикой и тем более теоретическими методами, Резерфорд начал проявлять себя выдающимся экспериментатором. Его отличало уникальное предметное воображение, тщательное продумывание идеи предстоящего эксперимента и мощная интуиция при его планировании и проведении, что позволяло осмыслять полученные данные и убеждаться в наличии предполагавшихся уже с самого начала свойств нового физического явления.

В частности, обратившись к урану, ученый обнаружил, как появление вблизи него фольги приводит к тому, что один тип излучения легко впитывается или блокируется, а другой тип без проблем проходит сквозь ту же фольгу. Он обозначал эти два типа излучения греческими буквами альфа и бета. Как оказалось, α-частица была идентична ядру атома гелия, а β-частица была такой же, как электрон.

Схема опыта Резерфорда по рассеянию α-частиц: 1 — радиоактивный препарат, 2 — свинцовый цилиндр, 3 — фольга из исследуемого материала, 4 — полупрозрачный экран, покрытый ZnS, 5 — микроскоп

В 1898 г. Резерфорд покинул Кембридж и стал профессором Макгиллского университета в Монреале (Канада). Там в 1903 г. Э. Резерфорд и Ф. Содди представили теорию радиоактивности, в соответствии с которой некоторые атомные ядра обладают способностью самопроизвольно (спонтанно) превращаться в другие ядра с испусканием частиц. При этом испускание α-лучей сопровождается превращением химических элементов, например превращением радия в радон. Б. Б. Болтвуд, стажер Резерфорда, доказал в 1907 г. (уже в Англии), что радий — продукт распада урана.

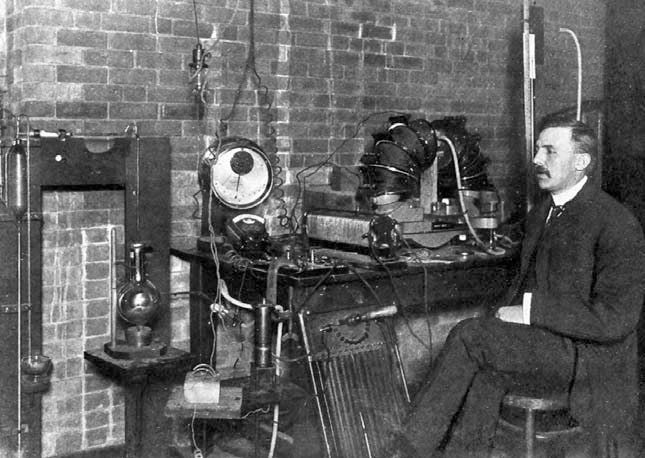

Резерфорд в лаборатории Университета Макгилла в Монреале (Канада), 1905 г.

Вернувшись в Англию, в Университет Виктории в Манчестере (ныне — Манчестерский университет), Э. Резерфорд, основываясь на экспериментах Х. В. Гейгера и Э. Марсдена, пришел к выводу, что почти вся масса атома сосредоточена в ядре. Это позволило создать новую модель атома, что означало рождение ядерной физики. В 1908 г. 37-летний ученый получил Нобелевскую премию по химии за исследования при распаде элементов в химии радиоактивных веществ. А в 1919 г. он показал, как вызвать ядерную реакцию в стабильном элементе.

По замечанию его кембриджского сотрудника П. М. С. Блэкетта, научная и организационно-воспитательная деятельность Э. Резерфорда вобрала в себя четыре основных этапа [3]. Первый взлет его 42-летней научной деятельности относится к работе в Монреале в 1898–1907 гг. Опираясь на работы А. А. Беккереля, а затем и М. Склодовской-Кюри и П. Кюри, Э. Резерфорд после нескольких лет собственных экспериментов развил вместе с Ф. Содди теорию радиоактивного превращения.

Второй взлет научной деятельности Резерфорда относится к манчестерскому периоду с 1907 по 1919 г., когда он создал научную школу. Среди его учеников был и Н. Бор, вместе они в 1913 г. предложили новую теорию атома.

Третьей вершиной в свершениях Резерфорда стало доказательство в 1919 г. (все еще в Манчестере) способности некоторых легких атомных ядер расщепляться при столкновении с быстрыми α-частицами, испускаемыми ра диоактивными веществами. Вместе со своим ассистентом У.Кэем, помогавшим ему изготавливать необходимые приборы, готовить и проводить эксперименты, Резерфорд, используя простой прибор, показал, что при разрушении ядра азота вылетают быстрые ядра водорода (147N + 42He → 178O + 11H). В том же 1919 г. Резерфорд стал профессором Кембриджского университета, директором Кавендишской лаборатории, положившей начало исследованиям экспериментальной физики атомного века. Не один десяток молодых ученых справедливо считал его своим учителем.

Последний, четвертый, подъем творчества Резерфорда пришелся на середину кавендишского периода — на 1932–1933 гг. В те годы мир узнал об открытии Дж. Чедвиком нейтрона и о расщеплении ядра с помощью ускоренных частиц Дж. Д. Кокрофтом и Э. Т. С. Уолтоном. Вдохновляемые предсказанием и поддержкой Резерфорда — своего учителя, они поставили эксперименты, удачные во всех отношениях. Однако эти открытия были в меньшей степени результатом личных научных работ ученого, но больше — плодом труда его сотрудников.

Заслуги Резерфорда в науке были отмечены многими наградами, несколькими почетными званиями и стипендиями от разных организаций, в том числе от Института инженеров-электриков. В 1914 г. он был посвящен в рыцари. В 1931 г. повышен до звания пэра, получил звание барона Резерфорда из Нельсона. В том же году избран президентом Института физики. 19 октября 1937 г. Резерфорд умер в возрасте 66 лет и был похоронен в Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Ньютона, Дарвина и Фарадея.

Как образно заметил профессор С. Девонс, Резерфорд — личность и Кавендишская лаборатория — научное учреждение слились воедино, и вместе они излучали такой ослепительный свет, который редко встречается в жизни. Если монреальский период характеризуется личными достижениями самого Резерфорда, манчестерский — Резерфорда и его школы, то в Кембридже Резерфорд уже олицетворял собой великую Кавендишскую Традицию, был частью ее славы [3, с. 59–60].

Четыре Сольвеевских конгресса — 1911 г. («Излучение и кванты»), 1913 г. («Строение вещества», на нем внимание было уделено моделям атома Резерфорда и Томсона), 1921 г. («Атомы и электроны») и 1933 г. («Структура и свойства атомного ядра») — стали теми собраниями ведущих ученых мира, где Резерфорд выступал и делал замечания. По словам А. Ф. Иоффе, на них Резерфорд был больше наблюдателем, но по спорным вопросам к нему обращались как к высшему авторитету [4, с. 79].

Резерфорд (стоит четвертый справа) на первом Сольвеевском конгрессе. 1911 г.

В науку вошли термины: теория строения атома (1911), атом Резерфорда — Бора (1913) и внесистемная единица активности нуклидов (международное — Rd, русское — рд) — резерфорд (1946). За годы деятельности ученый опубликовал более 240 статей и книги, в том числе: «Бомбардировка атомов и разложение азота» (1904), «Радиоактивные превращения» (1905), «Излучения радиоактивных веществ» (1930 в соавторстве с Дж.Чедвиком и Ч. Д. Эллисом) и «Современная алхимия» (1937).

Научная школа «отца ядерного века»

По замечанию известной писательницы В. С. Токаревой2, человек проживает не временную жизнь, а эмоциональную. Жизнь его складывается не из количества прожитых дней, а из количества и качества эмоций. Свои собственные временные эмоции и разум Резерфорд посвятил науке и молодым талантам, которые, в свою очередь, готовы были внести и вносили свой вклад в научные исследования.

Действительно Резерфорд был привлекателен для деятельности он обратился к малоисследованным, но важным для ученых и интересующим молодежь явлениям, какими на тот момент были радиоактивность, строение атома и искусственное превращение химических элементов.

Резерфорд выступает с лекцией по радио в Новой Зеландии. 1926 г. (NoHD.1A.005, Архив Министерства энергетики США)

В силу своих выдающихся способностей, необыкновенной интуиции, целеустремленности в постановке и трудолюбия в проведении экспериментов Резерфорд при изучении этих физических явлений проводил успешные и довольно красивые по своей простоте исследования. Они побуждали у теоретиков стремление к их анализу, к разгадке вновь обнаруженных им эффектов и к предсказанию дальнейших шагов в их познании. Его манера исследователя восхищала и резонировала с творчеством других личностей.

Независимо от своего пребывания — в Монреале, Манчестере или Кембридже — все экспериментальные исследования Резерфорд проводил со своими — каждый раз новыми — помощниками, которые в итоге становились его учениками. А из учеников вырастали самостоятельные исследователи со своими познавательными интересами, порождающими целый спектр уже собственных, подчас выдающихся, работ. Единственное, что их всех объединяло в школу, — это общее поле научных исследований и преданность науке.

Резерфорд не ревновал к талантам своих помощников в святом деле, каковым считался процесс познания в те годы. Был он человеколюбив и отличался отсутствием какой-либо зависти к инакомыслию, столь привлекательному для его учеников. Авторитет Резерфорда — ученого и учителя — не отталкивал учеников от него (многое смягчалось его юмором) и, более того, побуждало их ставить собственные задачи в исследовании и в итоге добиваться новых успехов в развитии физической, а иногда и химической науки.

Резерфорд прекрасно понимал, что к успеху в науке каждый талант идет собственным путем. Так, например, в двух своих лекциях «Сорок лет развития физики», прочитанных в Кембридже в 1936 г., он подчеркнул это следующим напоминанием: Успех ученых зависит не от идей отдельного человека, а от объединенной мудрости многих тысяч людей, размышляющих над одной и той же проблемой, и каждый вносит свою небольшую лепту в великое здание знания, которое постепенно воздвигается [2, с. 492].

Немалую ценность для будущих исследователей имели лекции Резерфорда. Они были живыми, современными и предназначались в первую очередь физикам. Его лекции «Строение материи» были личностными, ибо давали историческую панораму развития атомной физики за последние годы, неотделимую от деятельности Кавендишской лаборатории и самого Резерфорда. Все его лекции сопровождались слайдами, диаграммами, фотографиями, записями экспериментов, графиками.

Его ученик У. Г. Брэгг особо выделял лабораторную сторону деятельности Резерфорда — как экспериментатора и преподавателя: В лаборатории его помощники шли вперед без страха и сомнений к тем выводам, которые он сам предсказал ясно и определенно накануне эксперимента. Возможно, поэтому мы можем понять, почему такая тонкая работа вышла из лабораторий, которыми он успешно руководил, и почему в те дни физическая наука обогатилась так значительно [5, с. 91].

Лаборатория Э. Резерфорда в Кембриджском университете. 1926 г. (Библиотека иллюстраций о науке и обществе Научного музея Лондона)

Важно отметить, что уже с самого начала Резерфорд заявил о себе как выдающемся физике-экспериментаторе. Поэтому, возможно, из своих будущих помощников он, прежде всего, выбирал тех, кто проявлял склонность к экспериментальной деятельности. О теоретиках же временами он в шутливой форме отзывался так: Они играют символами, а мы раскрываем действительные, достоверные факты. Также писал: Эксперимент, поставленный дисциплинированным мышлением одного исследователя или лучше — группы различно мыслящих ученых, способен привести к результатам, далеко превосходящим одни лишь умозрения даже крупнейшего мыслителя. Но на самом деле Резерфорд не отрицал роли теории в решении проблем физики и соглашался с тем, что эксперимент без теоретических умозрений или умозрения вне связи с экспериментом значат весьма немного, и для действительного прогресса необходимо счастливое сочетание того и другого [3, с. 211–212].

Действительно, при встрече с затруднениями при анализе экспериментов, Э. Резерфорд обращался к теоретикам: Н. Бору, Г. А. Гамову, Р. Г. Фаулеру, В. К. Гейзенбергу и др. В итоге после очевидных успехов квантовой механики в решении проблем атомного ядра он ставил на один уровень теорию и эксперимент, а для своей школы подбирал также и теоретиков. По его же инициативе Гейзенберг, в частности, был приглашен в Кембридж для чтения курса лекций по квантовой механике.

Резерфорд был великолепным вождем своих «мальчиков»

На первых порах школа Э. Резерфорда в Монреале (1898–1907) начиналась с отдельных учеников: Ф. Содди, О. Гана, а также Г. Брукс — первой канадской исследовательницы в области ядерной физике. Затем, с ростом его популярности как успешного ученого, учителя и обаятельного человека, школа уже насчитывала в Манчестере (1907–1919) и особенно в Кембридже (1919–1937) десятки и сотни молодых ученых из Европы и даже из далекой России.

Резерфорд (сидит в центре) с учениками и сотрудниками своей лаборатории в Манчестере

Ган вспоминал: Все, кто работал с ним в то время, внесли большой вклад в быстрое развитие радиоактивности. <...> В Монреале все без малейшего чув ства зависти признавали Резерфорда лидером научных исследований. Его энтузиазм и огромная энергия заражали всех нас... Много вечеров проводили мы также в доме Резерфорда, посвящая большую часть времени разговорам об исследованиях [5, с. 76].

В Манчестере школу Э.Резерфорда прошли такие ученые, как Х. В. Гейгер, Э. Марсден, Дж. Чедвик, Г. Г.-Дж. Мозли, А. С. Ив, Дж. М. Нэттол, У. Маковер, О. У. Ричардсон, Г. Р. Робинсон, Т. Ройдс, Дж. Роулинсон, Э. Н. да Коста Андраде, Ч. Г. Дарвин, Н. Бор, Д. де Хевеши, О. Ган, А. Рассел, К. Фаянс, А. Вуд, Л. Х. Грей, Д.Флоранс и др. По воспоминаниям Чедвика и Ива, Резерфорд за короткое время привлек к работе так много исследователей со всех концов света, что лаборатория оказалась переполненной [5, с. 77].

Один из учеников Резерфорда, Андраде, вместе с ним доказавший идентичность рентгеновских спектров изотопов и осуществивший эксперимент по дифракции γ-лучей, с теплотой вспоминал о нем: Наша вера в него была совершенно беспредельной. То были славные дни. Несомненно, в будущем появятся другие великие люди науки, но не похоже, чтобы кто-либо из нас, кто работал с ним в те дни, доживет до времени, когда сможет увидеть другого такого гения, лидера и друга в такой обширной школе [5, с. 77].

Э. Резерфорд (лауреат Нобелевской премии за 1908 г.) и его ученики Дж. Кокрофт и Э. Уолтон (стали лауреатами Нобелевской премии за 1951 г.). 1932 г.

В кембриджский период его учениками были П. М. С. Блэкетт, Ч. Д. Эллис, Э. Билер, Дж. Д. Кокрофт, Э. Т. С. Уолтон, М. Л. Э. Олифант, С. Ф. Пауэлл, У. А. Вустер, Т. Шимицу, Т. Е. Аллибон, Н. Фезер, Ф. Ди, Г. С. У. Месси, Х. Дж. Баба, У. Б. Льюис, Ч. Э. Винн-Вильямс, С. Девонс, Г. Вебстер, Дж. Гендерсон и др. Работали у Резерфорда и ученые из России, уже набирающей силу в науке ХХ в.

По словам сына Дж. Дж. Томсона, Д. П. Томсона (лауреата Нобелевской премии за 1937 г.), Резерфорд был великолепным вождем своих «мальчиков», и они любили его за человеческие качества столь же горячо, как и за научные. Крайне занятый административными делами, Резерфорд все же находил время для педагогической и исследовательской работы. Лекции его были превосходны, а неофициальные беседы — и того лучше. Резерфорд полностью осознавал значение того, что он делал (да и как он мог не осознавать?), и был достаточно велик, чтобы нести это бремя [6, с. 70].

Другой выдающийся ученик Резерфорда и не менее выдающийся датский физик-теоретик Бор писал о своем учителе следующие проникновенные слова: Уважение и восхищение — это слишком бедные слова, чтобы описать отношение, испытываемое учениками к человеку, чьи открытия явились фундаментом всей той области науки, в развитии которой они старались с таким энтузиазмом принять участие. То, что мы испытывали, было, скорее всего, безграничным доверием к безошибочности его мнения. Его ученики в юношеском задоре даже забывали, с кем разговаривают, до тех пор, пока сила и глубина его проницательности не обнаруживались каким-либо замечанием, значение которого становилось полностью понятным после того, как они расставались со своим учителем [7, с. 248–249].

Резерфорду удалось воспитать ученых, которые внесли крупный вклад в науку и создали собственные научные школы. Важнейшей ролью Резерфорда бесспорно можно считать то, что девять его учеников — П. М. С. Блэкетт, Н. Бор, О. Ган, П. Л. Капица, Дж. Д. Кокрофт, С. Ф. Пауэлл, Д. де Хевеши, Э. Т. С. Уолтон, Дж. Чедвик — стали нобелевскими лауреатами.

Российские ученые в школе Резерфорда

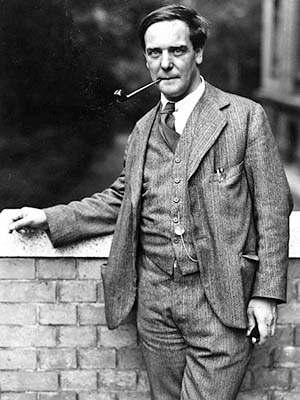

Парадный портрет сэра Эрнеста Резерфорда, президента Лондонского королевского общества, кисти О. Бирли (1834)

Резерфорд был членом (1903), а затем и президентом (1925–1930) Лондонского королевского общества, иностранным членом Парижской академии наук (1927), почестями и званиями был отмечен он и в России, еще только осознающей себя в новом социальном качестве. Вначале Резерфорд был корреспондентом (1921), затем иностранным членом-корреспондентом (1922) и, наконец, стал почетным членом (1925) Академии наук СССР.

Это объяснялось очевидными заслугами Резерфорда перед мировой наукой и вниманием к русским ученым. У него бывали и москвичи — Н. А. Шилов (1914), К. П. Яковлев (Рыдзевский) (1912–1913), и жители города на Неве — Я. Р. Шмидт (1913–1914), П. Л. Капица (1921–1934), Ю. Б. Харитон (1928–1929), К. Д. Синельников (1928–1930) и А. И. Лейпунский (1934–1935). Со временем Лейпунский, Синельников и Харитон продолжат работы, начатые открытиями Резерфорда, и станут известными в нашей стране и мире физиками-ядерщиками высочайшего класса.

Все они в какой-то мере испытали на себе влияние уникальной роли Резерфорда в науке и воспитании. Его любимым учеником, представленным ему в 1921 г. Иоффе (который сам был создателем крупнейшей в России научной школы), был Капица. Он проработал у Резерфорда 13 лет, занимаясь физикой и техникой импульсных сверхсильных магнитных полей и электрического сопротивления металлов в сильном магнитном поле. Он даже стал заместителем директора Кавендишской лаборатории, членом Лондонского королевского общества и директором лаборатории Монда.

П. Л. Капица в Кембридже. 1930-е годы

По многолетним и внимательным наблюдениям Капицы, самое замечательное качество Резерфорда как учителя было его умение направить работу, поддержать начинание ученого, правильно оценить полученные результаты. Самое большое, что он ценил в учениках, — это самостоятельность мышления, инициативу, индивидуальность. <...> Резерфорд умел быть щедрым, это, по-видимому, главный секрет того, что из его лаборатории вышло столько крупных ученых, и в его лаборатории всегда было свободно и хорошо работать [3, с. 35–36].

Одним из первых российских ученых, посетивших Э. Резерфорда, был К. П. Яковлев (Рыдзевский) — ученик П. Н. Лебедева. Он дважды побывал в лаборатории в Манчестере, чтобы ознакомиться с постановкой экспериментальных работ по радиоактивности. Вернувшись в Москву, Яковлев вел практикум и издал пособие «Опытная физика. Лекции» для студентов Московского университета. Вместе с профессором А. П. Соколовым создал в 1913 г. в университете лабораторию по радиоактивности, где готовил молодых физиков для будущей ядерной энергетики.

Изображение крокодила (так Э. Резерфорда называл П. Л. Капица) на стене Кавендишской лаборатории в Кембриджском университете. Барельеф работы Э. Гилла по рисунку П. Л. Капицы

Н. А. Шилов — российский и советский физико-химик. Выпускник Московского университета, в 1896–1897 гг. он работал в лаборатории В. Ф. Оствальда и Ю. Л. Мейера. Впоследствии стал известным специалистом в области теории адсорбции и реакций окисления, создал систему противохимической защиты. О своей работе в 1914 г. в Манчестерском университете он вспоминал с благодарностью, в частности отмечал чаепития с непременным участием Резерфорда: На них беседа вращается исключительно вокруг научных вопросов, делятся свежими впечатлениями о своих успехах и неудачах. Приятно наблюдать, как Резерфорд... ясно и точно формулирует вопрос и умеет быстро разобраться в чужой работе и наметить план дальнейших действий. Я уверен, что в этой обстановке товарищеской беседы, полной взаимного доверия и общего интереса, нередко нарождались мысли, которые послужили ядром позднейших работ [3, с. 175].

Я. Р. Шмидт — ученая из Физико-технического института А. Ф. Иоффе. В 1913–1914 гг. для совершенства знаний по радиоактивности занималась в лаборатории Резерфорда и опубликовала результаты исследований в «Philosophical Magazine». После отравления сернистым газом возвратилась в Петроград. С 1916 г. участница семинара Иоффе, а с 1918 г. работала в Рентгенологическом и радиологическом институте. В 1931 г. по ряду причин она оставила научную деятельность.

Ю. Б. Харитон — будущий академик (1953) и создатель собственной научной школы — в лаборатории Резерфорда проводил экспериментальную оценку чувствительности глаза к одиночным вспышкам света на флуоресцирующих экранах, которые тогда применяли для регистрации ядерного распада. Позднее результаты этих работ он опубликовал в соавторстве с Г. М. Франком3 в Германии. Итогом исследований Харитона под научным руководством Резерфорда и Чедвика стала защита диссертации «О счете сцинтилляций, производимых α-частицами» и присвоение ему степени доктора наук.

Ю. Б. Харитон — ученик Э. Резерфорда, ставший позже одним из руководителей советского атомного проекта

По словам Харитона, Резерфорд никогда не навязывал ученикам своих идей и точек зрения и всячески поддерживал все проявления самостоятельного образа мышления... Резерфорд не любил входить в детали работ молодых ученых, считая, что слишком глубокое участие в их работе подавляет инициативу. Но он чрезвычайно внимательно анализировал и обсуждал результаты, проявляя ко всем вопросам неисчерпаемый интерес, вдохновляя и увлекая каждого, кто имел с ним дело [8, с.153–154].

К. Д. Синельников — физик-экспериментатор, затем академик АН УССР (1948) — один из видных участников создания советской атомной бомбы. Получил по представлению Резерфорда Рокфеллеровскую стипендию, которая позволила ему два с половиной года проработать в Кавендишской лаборатории, а в 1930 г. подготовить диссертацию «Влияние магнитного поля на электропроводность монокристаллов кадмия» на соискание ученой степени доктора философии Кембриджского университета. Однако вскоре, в том же 1930 г., он вернулся в СССР.

А. И. Лейпунский — физик-экспериментатор, позднее академик АН УССР (1934). Весной 1934 г. Лейпунский был командирован в Англию, где по декабрь 1935 г. работал у Резерфорда в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета. Там он попытался экспериментальным путем доказать факт существования нейтрино. В конце статьи с результатами исследований, опубликованной в 1936 г., Лейпунский подчеркнул: В заключение я с большим удовлетворением выражаю благодарность лорду Резерфорду за разрешение работать в его лаборатории [9, с. 6].

Авторитет Резерфорда, как главного исследователя в области ядерной физики, был очевиден и его ученикам, и европейским коллегам. Высоко ценили его и советские ученые — как те, что бывали в Манчестере и Кембридже, так и те, что встречались с ним на разного рода конгрессах, съездах и совещаниях. Статьи и книги Резерфорда готовили физиков России к собственным исследованиям и открытиям. К таким счастливцам следует причислить уже состоявшихся физиков А. Ф. Иоффе и Я. И. Френкеля, а также Г. А. Гамова, Л. Д. Ландау и других молодых ученых.

Физик-теоретик Гамов в беседе с Резерфордом в 1928 г., опираясь на квантовую механику, обосновал возможность постановки экспериментов по получению эффектов бомбардировки легких ядер протонами с энергией, значительно меньшей, чем энергия α-частиц. Его объяснение оказалось столь удачным, что Резерфорд воскликнул: Так просто, а я думал, что Вам нужно исписать горы бумаги проклятыми формулами [10, с. 75].

О влиянии школы Э.Резерфорда на развитие физики в СССР написал Г. Н. Флёров4: Школа Резерфорда оказала громадное влияние на развитие ядерной физики в Советском Союзе и прямым, и косвенным образом. <...> Для нас, молодых физиков, труды Э. Резерфорда были источником вдохновения, учебным пособием, помогавшим выработать собственный экспериментальный почерк. Книга «Искусственное разложение элементов» буквально штудировалась глава за главой. Отдельные эксперименты Резерфорда мы анализировали, как шахматные этюды. Исходя из цели опыта, пытались найти наиболее эффективное решение и всегда убеждались, что путь, избранный Э.Резерфордом, был наиболее прост и изящен [1, с. 422].

Под руководством А. Ф. Иоффе Ю. Б. Харитон, А. И. Лейпунский, К. Д. Синельников, И. В. Курчатов, Л. В. Мысовский и др. занялись ядерными превращениями на практике. Если в апреле 1932 г. ученики Э. Резерфорда Дж. Д. Кокрофт и Э. Т. С. Уолтон осуществили первую ядерную реакцию с ускоренными протонами, то в октябре ее провели А. И. Лейпунский, К. Д. Синельников, А. К. Вальтер и Г. Д. Латышев — на тот момент уже как сотрудники Харьковского физико-технического института.

* * *

В президентской речи 1928 г. перед Лондонским королевским обществом Резерфорд напомнил о должном внимании к научной школе как таковой: Мы счастливы, что смогли привлечь некоторых из наших способнейших и наиболее самобытных ученых, которые с усердием и энтузиазмом посвятили себя исследованиям, чему служит подтверждением высокое качество выполненной ими работы [2, с. 415]. Выпестованные им кадры молодых ученых обогатили науку в Европе, США и России.

Подводя итоги деятельности Резерфорда, необходимо отдать должное как его уникальным исследованиям актуальных на тот момент направлений в развитии физики и химии, так и сохранению традиций Кавендишской лаборатории и созданию крупной научной школы, взаимодействующей с зарубежными коллегами, в том числе и российскими. В итоге его деятельность стала целой эпохой в развитии учения об атоме.

Литература:

1. Резерфорд Э. Избранные научные труды: Радиоактивность. М., 1971. [Rutherford E. Selected scientific Works: Radio-activity. Moscow, 1971. (In Russ.).]

2. Резерфорд Э. Избранные научные труды: Строение атома и искусственное превращение элементов. М., 1972. [Rutherford E. Selected scientific Works: Structure of atom and artificial transformation elements. Moscow, 1972. (In Russ.)].

3. Резерфорд — ученый и учитель. К 100-летию со дня рождения. М., 1973. [Rutherford — scientist and teacher. To the 100th anniversary of birth. Moscow, 1973. (In Russ.).]

4. Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Л., 1983 [Ioffe A.F. Meetings with Physicists. Leningrad, 1983. (In Russ.).]

5. Храмов Ю.А. Научные школы в физике. Киев, 1987. [Khramov Ju.A. Scientific school in physics. Kiev, 1987. (In Russ.).]

6. Д. Томсон. Дух науки. М., 1970. [Thomson D. Spirit of science, Moscow, 1970. (In Russ.).]

7. Бор Н. Избранные научные труды: Т. 2. М., 1971. [Bohr N. Selected scientific Works: V. 2. Moscow, 1971. (In Russ.).]

8. Харитон Ю.Б. Эрнест Резерфорд (1871–1937). Природа. 1938; 3: 148–154. [Khariton Ju.B. Ernest Rutherford (1871–1937). Priroda. 1938; 3: 148–154. (In Russ.).]

9. Горобец Б.С. Секретные физики из атомного проекта СССР: Семья Лейпунских. М., 2009. [Gorobetz B.S. Secret physics from the atomic project of the USSR: Leipunsky Family. Moscow, 2009. (In Russ.).]

10. Гамов Дж. Моя мировая линия: Неформальная автобиография. М., 1994. [Gamov G. My world line: Nonformal autobiography. Moscow, 1994. (In Russ.).]

1 Сэр Джозеф Джон Томсон (1856–1940) — английский физик, член (1884) и президент (1915–1920) Лондонского королевского общества, иностранный член Парижской академии наук (1919), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1913) и почетный член Российской академии наук (1925). Обнаружил существование электрона (1897), предложил модель атома (1904). Лауреат Нобелевской премии по физике 1906 г. за исследования прохождения электричества через газы.

2 Токарева В.С. Почем килограмм славы: Рассказы и киноповесть. СПб., 2016. С. 53

3 Г. М. Франк — биофизик, действительный член АН СССР (1966). Известен трудами по изучению биологического действия ультрафиолетового излучения и по биофизике мышечного сокращения и нервного возбуждения. Участник создания первого советского электронного микроскопа.

4 Г. Н. Флёров — советский физик-ядерщик, академик (1968), вместе с К. А. Петржаком обнаружил спонтанное деление ядер урана (1940). Первым синтезировал 102-й — 106-й элементы таблицы Менделеева: нобелий (1963), лоуренсий (1965), резерфордий (1964), который до 1997 г. в СССР был известен как курчатовий, а также дубний (1970) и сиборгий (1974).

Э. Резерфорд. Вероятно, 1896 г. (ID: ggbain.03392, отдел печати и фотографий Библиотеки Конгресса США, Вашингтон)