Вадим Кузьмин: от солнечных нейтрино до глубин космологии

Борис Штерн

«Троицкий вариант» №7(351), 19 апреля 2022 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Есть ученые, про достижения которых писать легко и приятно — они очевидные и яркие, их можно преподносить без всяких натяжек. К таковым относится Вадим Алексеевич Кузьмин, член-корреспондент РАН, большую часть жизни проработавший в ИЯИ РАН. 16 апреля исполнилось 85 лет со дня его рождения. К сожалению, его уже 7 лет нет с нами.

Наверняка многие читатели слышали про былую проблему солнечных нейтрино. Сначала зарегистрировали самые энергичные нейтрино борного цикла (опыт Дэвиса) — их сильно не хватало в сравнении с тем, что давали расчеты. Но борный цикл — не основной, недостачу нейтрино можно было бы списать на неточность модели Солнца. Основной цикл — протонный, в нем излучаются нейтрино меньших энергий, которые сложней зарегистрировать, но зато их поток однозначно связан с энерговыделением Солнца. Но как все-таки их зарегистрировать?

Именно этим занялся Вадим в начале 1960-х. Задача заключалась в поиске ядерной реакции, индуцируемой нейтрино небольшой энергии, такой, чтобы продукт этой реакции можно было обнаружить. Не просто обнаружить, а зарегистрировать единичные акты этой редкой реакции — выловить единичные ядра. Решение, найденное Кузьминым: галлий-германиевый метод, реакция захвата нейтрино галлием 71Ga + νe → 71Ge + e−. Изотоп 71Ge нестабилен (период полураспада 11 дней) и может быть зарегистрирован по распаду. Этот метод реализован в подземной Баксанской нейтринной обсерватории и в подземной лаборатории Гран-Сассо в Италии. Оба эксперимента подтвердили недостачу нейтрино, объяснение которой теперь стало общим местом: нейтринные осцилляции.

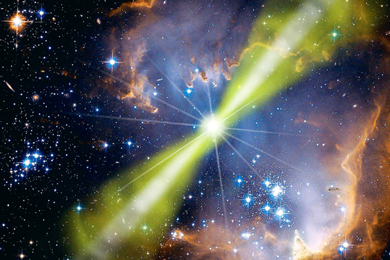

Космические лучи известны с начала ХХ века. Чем крупнее появлялись детекторы, тем более высокие энергии космических частиц они регистрировали. Есть ли предел энергии этих частиц? Оказывается, есть. В середине 1960-х Вадим Кузьмин вместе с Георгием Зацепиным обнаружили его чисто теоретически. Пространство заполнено фотонами реликтового излучения с температурой 2,7 К. При очень большой энергии протона он может провзаимодействовать с реликтовым (микроволновым) фотоном, родив π-мезоны и потеряв значительную часть своей энергии. То есть спектр космических протонов должен резко падать выше порога рождения пионов при взаимодействии протонов с реликтовыми фотонами. Этот самый порог находится в районе энергии 1020 электронвольт. Одновременно и независимо от Зацепина с Кузьминым этот результат был получен и опубликован Грейзеном, явление получило название «порог ГЗК».

В 1960-х годах не существовало достаточно больших детекторов, чтобы регистрировать протоны таких энергий, они появились к концу века. Одна из таких установок, японский массив детекторов AGASA площадью более 100 км2, зарегистрировала несколько частиц энергии выше 1020 эВ, так что это явно противоречило порогу ГЗК. Это вызвало большой «шухер» среди теоретиков, появились даже идеи, что специальная теория относительности нарушается при сверхвысоких энергиях. Однако вскоре вступили в строй новые установки, показавшие согласие спектра протонов с порогом ГЗК, самый большой детектор имени Пьера Оже в Аргентине, а также Telescope Array в США продемонстрировали блестящее согласие. Научная общественность пришла к выводу, что команда AGASA неправильно прокалибровала энергию широких атмосферных ливней. В их спектре были и другие странности, а если принять эту ошибку, всё вставало на свои места. Так порог ГЗК был триумфально подтвержден.

Это работы Вадима Кузьмина, которые были воплощены и экспериментально проверены. Другие, наиболее интересные, его работы относятся к недосягаемым масштабам.

Это прежде всего проблема барионной асимметрии Вселенной: как произошел перекос между веществом и антивеществом. Проблема была поставлена А. Д. Сахаровым в 1960-х, но конкретное решение, предложенное Андреем Дмитриевичем, было нереалистичным — физика частиц к тому времени была недостаточно развита. Вадим Кузьмин вместе с Александром Игнатьевым, Николаем Красниковым и Альбертом Тавхелидзе предложил более реалистичное решение, основанное на теории Великого объединения, гласившего, что при энергиях 1015 ГэВ появляется новая физика, новые тяжелые частицы, лептокварки, там сильно нарушается закон сохранения барионного числа, там нарушается термодинамическое равновесие и там может нарушаться комбинированная четность, обеспечивающая симметрию между миром и антимиром. А это и есть условия Сахарова для образования барионной асимметрии.

Теория Великого объединения сейчас подвисла в воздухе — ее предсказания, например распад протона, не подтверждены, но и не опровергнуты. Так и идея Кузьмина не опровергнута, хотя подтверждения она (пока?) не получила.

Вадим также работал вместе с Валерием Рубаковым и Михаилом Шапошниковым над другим вариантом нарушения барионной симметрии, происходящей при более низкой энергии, на более поздней стадии эволюции Вселенной — за счет электрослабых взаимодействий.

Большинство вариантов нарушения барионной симметрии подразумевает нестабильность протона, вопрос — на каком уровне. Экспериментальный верхний предел постепенно понижается, но есть теории, где время жизни протона настолько велико, что экспериментальная регистрация его распада безнадежна. Вадим догадался, что может происходить другой красивый процесс — переход нейтрона в антинейтрон: нейтрон-антинейтронные осцилляции по аналогии с нейтринными осцилляциями. Квантовомеханический эффект осцилляций частиц делает редчайшие процессы наблюдаемыми: так произошло с осцилляциями К-мезонов и нейтрино. Эта красивая идея пока не подтверждена, и неизвестно, может ли быть подтверждена, но и без экспериментальной проверки она остается красивой.

Наконец, хотелось бы отметить классическую работу, предвосхитившую важнейшую мировоззренческую картину: теорию вечной инфляции — множественного рождения вселенных, образование Мультиверса (автор концепции — Андрей Линде). Эта работа сделана Вадимом Кузьминым совместно с Виктором Березиным и Игорем Ткачевым. В работе продемонстрировано, как происходит «почкование» вселенных, это сделано на основе решения уравнений общей теории относительности в некоторых упрощающих предположениях, которые, тем не менее, не меняют сути. Замкнутую Вселенную можно представить как пузырь, вложенный в пространство большего числа измерений, — такое вложение не обязательно реально, но помогает представить происходящее. На этом пузыре во время инфляции из-за флуктуаций плотности начинает расти выпуклость. По мере ее роста образуется сжимающаяся перемычка между родительским и дочерним пузырями. В конечном счете получаются две независимые вселенные, возможно, соединенные кротовой норой, оставшейся от перемычки. Возможно, кротовая нора испаряется, и вселенные теряют связь. Эта работа была сделана еще до того, как Андрей Линде выдвинул концепцию вечной инфляции, но она великолепно вписалась в эту грандиозную картину. Собственно, она и есть — вечное почкование пузырей пространства, образующее бесконечный Мультиверс.

Каждая из этих работ заслуживает отдельного развернутого рассказа. Главное качество Вадима Кузмина как ученого — великолепная интуиция, подкрепленная замечательной фантазией. Он из тех физиков, которые чувствуют результат еще до проведения вычислений. И еще он был потрясающим рассказчиком — это относилось как к докладам, так и к личному общению. Он умел очень увлекательно рассказывать о сложных вещах, да еще с артистизмом! Достаточно было зайти к нему в кабинет просто поболтать, и он начинал говорить о какой-нибудь новой идее так, что невозможно было не проникнуться ей и не поверить в нее.

См. также

_200.jpg)

Порог Грейзена — Зацепина — Кузьмина по современным данным. Красная линия — расчет, точки — результаты измерений установкой имени Пьера Оже (2017 год)