Физика высоких энергий в атмосфере Земли

А. Чилингарян,

Национальная научная лаборатория имени А. Алиханяна (Ереванский физический институт) (Ереван, Армения)

«Природа» №3, 2021

За более чем столетнюю историю исследования космических лучей был создан инструментарий, используемый в астрофизике высоких энергий, в физике элементарных частиц и сейчас — в геофизике. Не останавливаясь на блестящих достижениях в первых двух областях, позволивших создать самосогласованную картину возникновения Вселенной и материи, остановимся на третьей, сравнительно новой области. Имеются в виду прежде всего модуляционные эффекты, связанные с прохождением космических лучей через грозовую атмосферу, и влияние электрических полей грозовых облаков на естественный фон γ-радиации. Исследование взаимосвязи между потоками элементарных частиц, разрядами молний и возмущениями атмосферного электрического поля привело к открытию ряда физических явлений, имеющих как фундаментальный, так и прикладной характер.

Прежде всего, это открытие грозовых наземных превышений (ГНП), основные результаты по которым [1, 2] были получены на Арагацской высокогорной станции (рис. 1). Четыре вершины Арагаца — северная (самая высокая, 4090 м), западная (4080 м), южная (3879 м) и восточная (3916 м) — образуют края вулканического кратера, который взорвался 1.5 млн лет назад и покрыл половину территории сегодняшней Армении туфовыми и базальтовыми породами. Арагацская исследовательская станция Отделения космических лучей (ОКЛ) Национальной научной лаборатории имени А. Алиханяна расположена на плоской возвышенности вулканического происхождения на высоте 3200 м вблизи большого озера ледникового происхождения Кари (40°28'17'' с.ш., 44°10'55'' в.д.). На станции Арагац средняя зимняя температура составляет –15°C, а минимальная –30°C. Средняя летняя температура составляет 12°C, минимальная –20°C. Снег покрывает землю 120 дней в году со средней толщиной более метра.

С 2000 г. ОКЛ проводит на Арагаце постоянный мониторинг потока космических лучей для исследования ускорителей протонов на Солнце и для оповещения об опасных последствиях солнечных вспышек. Благо, с 1990-х годов у нас осталось множество детекторов элементарных частиц от крупных наземных установок, регистрировавших потоки частиц от взаимодействий протонов и ядер, ускоренных до сверхвысоких энергий галактическими и внегалактическими ускорителями. После завершения экспериментов по широким атмосферным ливням (ШАЛ) на Арагаце, по результатам которых впервые были получены энергетические спектры легких и тяжелых ядер [3, 4], начались исследования по новой интересной теме — солнечной физике и космической погоде. Нейтронные мониторы, расположенные на высоте 3200 м и 2000 м, и множество детекторов частиц, измеряющих заряженные и нейтральные компоненты вторичных космических лучей, сделали Арагац одним из крупнейших центров по исследованию солнечно-земных связей [4]. Кульминацией исследований в области физики Солнца стало создание сети детекторов SEVAN (Space Environmental Viewing and Analysis Network), предназначенной для фундаментальных исследований космической погоды и прогнозирования космических бурь [5]. Сеть регистрирует изменяющиеся потоки различных видов вторичных космических лучей на разных высотах, долготах и широтах, превращаясь, таким образом, в мощную интегрированную систему, используемую для исследования эффектов солнечной активности.

После интенсивной солнечной вспышки в январе 2005 г., по которой мы определили максимальную энергию солнечного ускорителя протонов [6], активность Солнца постепенно уменьшилась. С тех пор вторичные частицы от протонов, ускоренных в солнечных вспышках, не доходили до Арагаца. Соответственно, интерес к исследованиям солнечной погоды уменьшился, и перед нами встал самый актуальный в экспериментальной физике вопрос: что же измерять дальше?

Решение пришло неожиданно: мы случайно обнаружили резкое повышение счета детекторов частиц при грозах, особенно частых на Арагаце весной и ранним летом. В прежние времена физика атмосферы не казалась нам привлекательной, однако, начав изучать атмосферное электричество и его модуляционные эффекты, мы поняли, что, используя сети детекторов наряду с сенсорами электрического поля, локаторами молний, автоматическими метеостанциями и панорамными камерами, можно выйти на новое качество исследований и создать новое научное направление, которое сейчас получило название — физика высоких энергий в атмосфере. Расположение нашей станции на плоскогорье способствовало наблюдению многочисленных событий грозовых наземных возрастаний, особенно весной, когда грозовые облака спускаются прямо до станции. В базах данных ОКЛ содержатся многомерные данные по сотням ГНП, которыми пользуются коллеги из многих стран, в том числе и из России.

Возникающие в атмосфере заряженные структуры ускоряют зародышевые электроны от популяции космических лучей до ≈70 МэВ. В результате интенсивность электромагнитных лавин, достигающих поверхности Земли, превышает фоновые значения в десятки раз. Зарядовые структуры грозового облака, при которых возникают электрические поля, достаточно сильные, чтобы электроны «убегали» и создавали лавины релятивистских частиц, которые до сих пор подробно не исследованы.

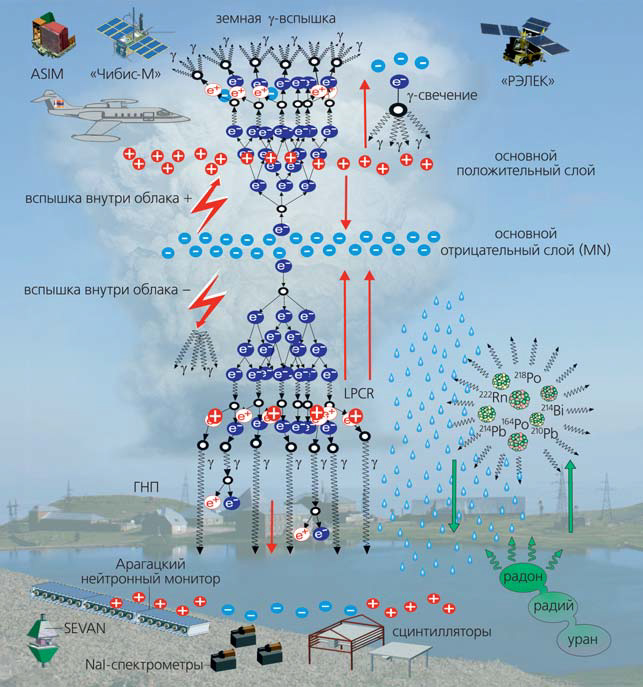

На рис. 2 схематично представлено грозовое облако, радиационные процессы, происходящие в нем и вокруг него, а также детекторы, регистрирующие элементарные частицы. В левой части показаны электромагнитные лавины, развивающееся в грозовом облаке. Красными стрелками обозначены электрические поля, создаваемые основными зарядами грозового облака: верхним положительным, отрицательным (main negative — MN) в середине облака и нижним положительным (lower positive charged region — LPCR). Возникновение облачного ускорителя — это пороговый процесс, возможный только в том случае, если электрическое поле превышает критическое значение в области с вертикальной протяженностью 1–2 км. Значение критического поля масштабируется с относительной плотностью воздуха n как ≈2.8n кВ/см, что составляет ≈1.7 кВ/см для высоты 5–6 км над уровнем моря, типичной для расположения отрицательно заряженного слоя над станцией Арагац (3200 м). В соответствии с рис. 2 можно рассмотреть следующие возможные сценарии ускорения электронов в атмосферных электрических полях.

Рис. 2. Схематичное изображение грозового облака, радиационных процессов, происходящих в нем и вокруг него, а также детекторов, регистрирующих элементарные частицы*. Слева — электромагнитные лавины, инициированные убегающими электронами в сильном электрическом поле грозового облака. Красными стрелками обозначены электрические поля, создаваемые основными зарядами грозового облака: отрицательным (MN), верхним положительным и нижним положительным (LPCR). Справа — излучение изотопов радона (222Rn), поднятых в воздух поверхностным электрическим полем. Дождь возвращает аэрозоли с прикрепленными изотопами на землю

1. Нижний диполь, образованный только MN (без LPCR) и индуцированным им в Земле зеркальным положительным зарядом. Если заряд MN очень велик, то инициированное им сильное электрическое поле превышает критическое значение, и ГНП может быть довольно большим, с энергиями частиц до 50 МэВ. Приземное электрическое поле будет глубоко отрицательным, достигая –25 ÷ –35 кВ/м. Независимо от высоты основания облака электрическое поле распространяется почти до поверхности Земли, и как γ-кванты, так и электроны могут регистрироваться детекторами частиц и спектрометрами.

2. Нижний диполь, образованный MN и LPCR. В течение нескольких минут существования LPCR он экранирует MN, и приземное поле находится в положительной области. ГНП может быть очень интенсивным весной, когда LPCR находится очень близко к поверхности Земли (25–100 м). Летом расстояние до нижней границы облаков больше (200–400 м), и обычно только γ-кванты достигают поверхности Земли и регистрируются детекторами частиц. Поток электронов ослабляется в плотной атмосфере после выхода из электрического поля.

Возможно чередование сценариев 1 и 2 в течение одного события. Событие может начаться со зрелого LPCR, но после его исчезновения только MN будет поддерживать сильное электрическое поле. Иногда LPCR формируется в течение нескольких минут при глубоко отрицательном приземном поле. В этом случае создается характерная структура поля с резким «выбросом» в область положительных значений, а затем возвратом к глубоко отрицательным. Максимальное значение потока частиц обычно совпадает по времени с максимумом выброса. Таким образом, сценариев возникновения электрического поля, ускоряющего электроны по направлению к Земле, много, и соответствующие ГНП могут различаться по интенсивности и энергетическим спектрам. Потоки частиц и энергетические спектры, измеренные на поверхности Земли во время грозы, коррелируют с возникновением электрического поля и могут подтверждать приведенные выше сценарии.

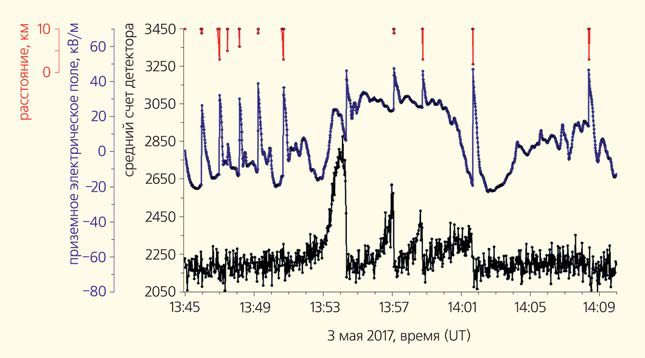

Рис. 3. Временной ряд счета первого сцинтиллятора Арагацcкого солнечного нейтронного телескопа (черный цвет), неоднократно прерываемого молниевыми разрядами, флуктуации приземного электрического поля (синий) и расстояние до атмосферного разряда (красный)

С самого начала исследований ГНП мы заметили связь потоков частиц с молниевыми разрядами. Потоки частиц обычно резко прерывались молниевыми разрядами (рис. 3). Разряд молнии резко уменьшает напряженность электрического поля внутри облака, и интенсивность ГНП в этот момент спадает. По мере востановления напряженности электрического поля в облаке выше порога для ГНП интенсивность электромагнитных лавин вновь нарастает, чтобы в очередной раз прекратиться из-за резкого падения разницы потенциалов вследствие следующей молнии. Длительность потока частиц высоких энергий обычно не превышает нескольких минут, однако когда мы снизили энергетический порог регистрации до сотен килоэлектронвольт, то картина ГНП резко изменилась (рис. 4).

Рис. 4. Грозовое наземное превышение, измеренное детекторами с различными энергетическими порогами: а — NaI-спектрометр 1 (энергетический порог 0.3 МэВ), б — SEVAN (4 МэВ), в — NaI-спектрометр 5 (3 МэВ). Отчетливо различаются процессы, генерирующие частицы с высокими и низкими энергиями

Мы зарегистрировали длящийся часами поток низкоэнергетических γ-квантов. Вначале ГНП содержит частицы высоких энергий (рис. 4, острый пик, который регистрируют все детекторы — как с энергетическим порогом 0.3 МэВ, так и 4 МэВ). После спада потока частиц высоких энергий, длящегося нескольких минут, ГНП продолжается 2 ч и уже состоит из γ-квантов низкой энергии (ниже 3 МэВ). Детекторы с высоким порогом не регистрируют γ-излучение низкой энергии (рис. 4, б, в). Следовательно, ГНП можно рассматривать как смесь двух процессов: короткий интенсивный процесс, когда область сильного электрического поля в облаке находится над детекторами частиц и электроны ускоряются до десятков мегаэлектронвольт, и гораздо более длительный процесс, состоящий из γ-излучения низкой энергии.

Коллеги М. Панасюк и В. Богомолов из НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова, указали на возможность влияния естественной радиации изотопов радона на повышения счета детекторов с низким энергетическим порогом (см. рис. 2, справа). Долгоживущие нестабильные нуклиды (238U, 235U, 232Th, 40K и др.) концентрируются в основном в литосфере (в верхней оболочке Земли). Исходные радионуклиды распадаются на вторичные радионуклиды и образуют цепочки распада урана и радия (начиная с 238U до 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Bi, ...), тория (от 232Th до 224Ra, 212Pb, 212Bi, ...) и актиния (начиная с 235U до 223Ra, 219Rn, 211Bi, ...), продукты распада которых выходят в открытый воздух из горных пород. Некоторые изотопы испускают γ-излучение в энергетическом интервале до 3 МэВ. Но почему во время гроз естественная радиация увеличивается? Мы провели прецизионные эксперименты по выяснению роли изотопов радона в длительных ГНП. Эти исследования привели к открытию нового физического явления — циркуляции радона во время гроз, о котором мы расскажем далее. Прежде всего рассмотрим, как начиналась физика высоких энергий в атмосфере.

Как начиналась физика высоких энергий в атмосфере

Лауреат Нобелевской премии Ч. Т. Р. Вильсон, создатель одного из первых детекторов элементарных частиц, свою долгую научную карьеру посвятил изучению атмосферного электричества и до последних лет жизни совершал исследовательские полеты на воздушных шарах (последнюю свою работу он опубликовал в 1956 г. в возрасте 87 лет). В самом начале прошлого века Вильсон понял, что в сильном ускоряющем электрическом поле столкновения электронов с атомами атмосферы не препятствуют приобретению большой кинетической энергии [7]. Это была первая публикация, в которой описывалось загадочное физическое явление ускорения электронов сильными электрическими полями в грозовых облаках, названное астрономом А. С. Эддингтоном «убегающими электронами» [8]. Конечно, в 1925 г. каскадная теория электронных ливней еще не была создана, измерения электрического поля в грозовых облаках не проводились, и Вильсон значительно переоценил масштабы ускорения электронов. Он думал, что электроны могут получать неограниченное количество энергии от электрического поля. Однако это невозможно из-за значительных радиационных потерь электронов с энергиями более десятка мегаэлектронвольт. Энергии впервые измеренного на Арагаце в 2009 г. спектра убегающих электронов не превышали 50 МэВ [1].

Вильсоновская модель структуры электрического поля в грозовых облаках предполагала наличие диполя между отрицательно заряженным слоем в середине грозового облака и положительным слоем вверху облака (см. рис. 2). Этот диполь ускоряет электроны в направлении космического пространства. Первые попытки наблюдать убегающие электроны на поверхности Земли были выполнены сотрудниками Вильсона Б. Ф. Дж. Шонландом и Дж. П. Т. Фильюном в Южной Африке с помощью «туманных» камер (камер Вильсона) и ионизационных счетчиков Гейгера [9]. Однако из-за неадекватной модели «облачного ускорителя» зарегистрировать грозовые электроны и γ-кванты не удалось. Поиск электронов с энергией до 5 ГэВ, падающих на поверхность Земли по силовым линиям геомагнитного поля в 30 км и более от грозового облака, конечно, не мог дать положительного результата. Геомагнитное поле могло лишь отклонить траекторию идущих вверх заряженных частиц, но никак не повернуть их к Земле.

Идея Вильсона о том, что убегающие электроны могут ускоряться в направлении открытого пространства, нашла подтверждение после запуска орбитальных γ-обсерваторий. Многочисленные земные γ-вспышки (см. рис. 2, вверху) наблюдаются на высотах ~500 км над Землей в корреляции с сильными экваториальными грозами [10]. Ускоренные электроны в верхних слоях атмосферы рождают тормозные γ-кванты, которые, пройдя сотни километров в разряженной атмосфере, регистрируются γ-обсерваториями на спутниках, основное назначение которых — исследование γ-излучения, приходящего с удаленных областей Вселенной. При взаимодействии с атомами атмосферы на высотах 20–30 км γ-кванты рождают электрон-позитронные пары, которые, также пройдя сотни километров в разряженной атмосфере, могут достичь спутниковых детекторов. Для этого, конечно, спутник должен находиться в нужном месте (в окне около 40 км) и в нужное время (в окне в несколько миллисекунд). Отсюда уже видно, насколько трудна задача регистрации γ-квантов от «верхнего» ускорителя электронов и как трудно совместить наблюдения атмосферных разрядов с регистрацией частиц на спутниках. До сих пор не определено, рождаются ли частицы до сильных молний, во время разрядов молний или после них. Изучение процессов ускорения электронов нижним диполем с помощью детекторов, расположенных на поверхности Земли, гораздо легче и сродни мишенным экспериментам с искусственными (построенными людьми) ускорителями, с той лишь разницей, что энергия пучка не фиксирована и его размеры достигают сотен метров. Однако, расположив детекторы частиц на поверхности Земли в местах, где грозовые облака опускаются низко, можно регулярно наблюдать десятки и сотни лавин на убегающих электронах.

Лучшее понимание структуры распределения зарядов в облаке и возникающего электрического поля связано с именем другого выдающегося ученого, И. Кюттнера, который в трудное для своей страны время (1945–1948) провел эксперименты по атмосферному электричеству на самой высокой вершине Германии — горе Цугшпитце (2962 м) [11]. Эксперименты, проведенные Кюттнером, выявили более сложную структуру внутриоблачного электрического поля, чем «классический» вильсоновский диполь. Кюттнер обнаружил небольшую область положительного заряда в нижней части облака (LPCR). Кроме того, он определил, что положительный заряд сосредоточен на гидрометеорах, представляющих собой особое агрегатное состояние воды (вода в ледяной оболочке), которые обычно выпадают на землю в виде осадков. Поэтому зарядовая структура облака быстро меняется, что приводит к быстрому изменению электрических полей в нем. Локализация заряженных слоев в грозовом облаке может быть гораздо более сложной, однако в качестве базовой конфигурации в настоящее время принимается трипольная структура.

Не все сразу поняли значение открытия Кюттнера. В 1963 г. Р. Ф. Фейнман писал: «Верхняя часть грозы имеет положительный заряд, а нижняя — отрицательный, за исключением небольшой локальной области положительного заряда в нижней части облака, которая вызвала у всех много беспокойства. Кажется, никто не знает, почему он там, насколько он важен. Если бы его не было, все было бы намного проще» [12]. По современным представлениям, LPCR является важной структурой для инициирования бьющих в землю молний [13]. В его отсутствие молния, скорее всего, будет направлена к верхнему положительному заряду. Таким образом, без этой «никому не нужной» локальной области положительного заряда наша планета, вероятно, была бы тихой и темной, а возможно, и безжизненной.

Систематическое исследование лавин на убегающих электронах на Арагаце

Трипольная модель зарядовой структуры облака наряду с верхним положительным диполем содержит и нижний отрицательный диполь, ускоряющий электроны вниз, к Земле. Это коренным образом меняет подход Вильсона к наблюдению убегающих электронов и предполагает расположение детекторов частиц прямо под грозовым облаком. Но, как ни странно, наблюдение явлений убегающих электронов оказалось довольно трудной задачей. В обзоре [14] отмечалось: «После 70 лет многочисленных теоретических и экспериментальных исследований все еще не ясно, работают ли механизмы ускорения убегающих электронов во время грозы или молнии». Обычно измерялся только один из вторичных видов космических лучей, а количество обнаруженных «событий с грозовыми частицами» оставалось весьма скромным. Только в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН и на Тянь-Шаньской высокогорной научной станции Физического института имени П. Н. Лебедева РАН в течение многих лет изучались наземные грозовые возрастания [15, 16].

В экспериментах в Баксанской нейтринной обсерватории непрерывно измеряются временные ряды космических лучей, а также выполняются точные измерения электрического поля и мониторинг гроз [15]. Были изучены изменения интенсивности мягких космических лучей (ниже 30 МэВ) и жестких космических лучей (>100 МэВ) [17]. Наземные детекторы Баксанской нейтринной обсерватории расположены в ущелье, поэтому облака находятся довольно высоко, и превышения потока γ-квантов обычно составляют несколько процентов [18]. Сеть детекторов NaI вместе с системой запуска ШАЛ расположена на Тянь-Шаньской высокогорной научной станции на высоте 3340 м. Целью исследований было обнаружение пробоя на убегающих электронах, инициируемого ШАЛ с энергией более 1000 ТэВ — так называемого разряда РБ-ШАЛ [19].

Эти эксперименты способствовали развитию нового направления физики высоких энергий в атмосфере. Однако полученных экспериментальных данных было недостаточно для подтверждения теории возникновения лавин на убегающих электронах, построения моделей ускорения электронов в грозовых облаках и объяснения зарядовой структуры облаков, при которых развиваются ливни на убегающих электронах. Прежде всего необходимо было измерить энергетические спектры убегающих электронов и γ-квантов. Для ответа на эти и другие вопросы, касающиеся высокоэнергетических явлений в атмосфере, необходимы непрерывные наземные наблюдения с помощью спектрометров элементарных частиц, систематические измерения потоков γ-квантов, электронов, мюонов и нейтронов атмосферного происхождения. Эти наблюдения должны дополняться мониторингом приземного электрического поля, локацией молний, регистрацией радиоизлучения от атмосферных разрядов, метеорологической и оптической информацией. Кроме того, крайне желательно иметь несколько удаленных пунктов наблюдения для исследования пространственной структуры ливней частиц.

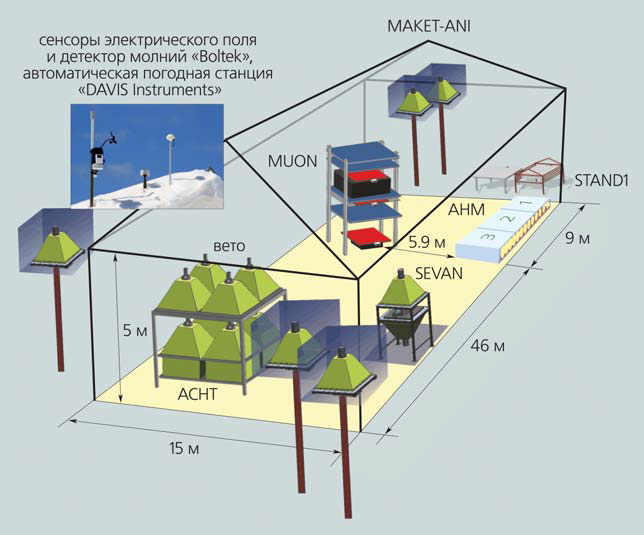

С 2008 г. в Арагацском центре космической погоды регистрируются потоки заряженных и нейтральных частиц с помощью различных детекторов, расположенных в Ереване (1000 м над уровнем моря) и на склонах горы Арагац на высотах 2000 м и 3200 м [20]. Детекторы измеряют потоки частиц с различными энергетическими порогами, а также ШАЛ, инициируемые первичными протонами и ядрами с энергией более 50–100 ТэВ. Большинство детекторов было расположено в экспериментальном зале МАКЕТ (рис. 5). Прежде всего это Арагацский солнечный нейтронный телескоп (АСНТ), который до сих пор остается основным детектором в атмосферной физике высоких энергий, измеряя энергетические спектры электронов и γ-квантов в области 4–100 MэB, Арагацский нейтронный монитор (АНМ) типа 18НМ64 и детектор частиц SEVAN, регистрирующий потоки заряженных и нейтральных частиц. 16 пластиковых сцинтилляторов, относящиеся к уже остановленной ШАЛовской установке MAKET-ANI [3], регистрировали ливни частиц**.

Рис. 5. Экспериментальный зал МАКЕТ. Детекторы, работающие с 2008 г.: Арагацcкий солнечный нейтронный телескоп (АСНТ), Арагацcкий нейтронный монитор (АНМ) типа 18НМ64, детектор частиц SEVAN, 16 пластиковых сцинтилляторов ШАЛовской установки MAKET-ANI. Детекторы, запущенные после 2010 г.: STAND1 и MUON

Многочисленные коррелированные с грозами события, зарегистрированные установками Арагацского центра космической погоды, составляют богатый экспериментальный материал для исследования высокоэнергетических явлений в грозовой атмосфере. Характеристики ГНП мы обсудим на примере регистрации сильнейшего из когда-либо измеренных на Арагаце события (19 сентября 2009 г.), в котором впервые удалось одновременно измерить потоки электронов, мюонов, γ-квантов и нейтронов, коррелирующих с грозовой активностью [1]. В этом событии с помощью 16 детекторов наземной установки MAKET удалось впервые зарегистрировать и объяснить пространственную структуру ГНП, что позволило определить новый тип атмосферных ливней, а именно широкие облачные ливни (ШОЛ), названные нами по аналогии с ШАЛ. На рис. 6 показана регистрация этого события четырьмя идентичными пластиковыми сцинтилляторами толщиной 5 см, расположенными над четырьмя спектрометрическими сцинтилляторами толщиной 60 см (установка АСНТ). Видно, что поток частиц порядка 30 000 в 1 мин на 1 м2 (вдвое больше фона) продолжался более пяти минут.

Рис. 6. Увеличение потока частиц, измеренное 19 сентября 2009 г. четырьмя пластиковыми сцинтилляторами толщиной 5 см и площадью 1 м2, расположенными в верхней части детектора АСНТ (энергетический порог 7 МэВ)

Чтобы убедиться в атмосферном происхождении частиц, мы проверили направление их прихода. АСНТ измеряет все возможные совпадения 8 сцинтилляторов и по ним определяет направления прихода частиц, в том числе — приход горизонтальных мюонов в растворе полградуса. Весь избыток частиц пришелся на вертикальное направление, остальные направления не показывают превышения относительно фона космических лучей. Еще одним свидетельством «грозового» происхождения потока частиц являются 16- и 8-кратные совпадения сцинтилляторов детектора MAKET. Электроника подсчитывает количество событий в минуту, в которых любые 8 из 16 (или все 16) сцинтилляторов «срабатывают» в пределах «окна» в 1 мкс. Резкое увеличение совпадений произошло в те же минуты, когда поток частиц увеличился (128 и 67 отсчетов для 8- и 16-кратных совпадений соответственно). При хорошей погоде фоновый счет ШАЛовского детектора MAKET регистрирует 26.8 ± 4.9 отсчетов в минуту (8-кратные совпадения) и 8.4 ± 2.8 отсчетов в минуту (16-кратные совпадения). Таким образом, в 22:47 наблюдалось ~730-процентное увеличение 16-кратных совпадений и 380-процентное усиление 8-кратных совпадений. Многочисленные «широкие облачные ливни», или, как их называет А. В. Гуревич, — микропробои на убегающих электронах [19], добавляются к ШАЛ, которые стабильно генерируются галактическими космическими лучами. Ливни частиц ШАЛ и ШОЛ независимо регистрируются установкой MAKET. Поток частиц ГНП создается множественными ШОЛ, инициированными убегающими электронами, инжектированными в область сильного электрического поля.

Временное распределение событий ГНП показывает, что потоки электронов и γ-квантов, регистрируемые во время гроз, происходят от множества быстро развивающихся лавин, инициированных отдельными затравочными электронами, принадлежащими к популяции вторичных космических лучей. Гуревич начал разрабатывать теорию пробоя на убегающих электронах еще в 1961 г. [21]. В [22] было показано, что энергичный затравочный электрон, инжектированный в сильное электрическое поле, создает электронно-фотонную лавину, которая может дойти до поверхности Земли. Новое физическое явление, названное им пробоем на убегающих электронах, впоследствии получило несколько неуклюжее название — лавина релятивистских убегающих электронов (relativistic runaway electron avalanche — RREA) [23, 24]. Первое наблюдение этих лавин было сделано на Арагаце в 2009 г. [1, 2]. Таким образом, мы экспериментально подтвердили теорию Гуревича и наглядно продемонстрировали работу облачного ускорителя электронов.

Одним из самых важных детекторов в атмосферной физике высоких энергий является спектрометр АСНТ [1, 25]. Его система сбора данных регистрирует гистограммы выделения энергии как для событий с вето (когда в верхних сцинтилляторах есть хотя бы одно срабатывание), так и без него. Таким образом, мы получаем спектры нейтральных частиц, т.е. γ-квантов ШОЛ (рис. 7, а). Вычитая гистограмму, полученную с вето, из гистограммы, полученной без вето, мы получаем гистограмму энерговыделения электронов (рис. 7, б). Из-за очень быстрого затухания электронов в атмосфере интенсивность электронного потока обычно в 10–20 раз меньше, чем интенсивность γ-излучения. Потоки γ-квантов до и после достижения максимальной интенсивности (22:46–22:49) регистрируются спектрометром, тогда как электроны поглощаются в атмосфере. Измеренное максимальное энерговыделение электронов в сцинтилляторе толщиной 60 см составило ~25 МэВ, максимальное энерговыделение γ-квантов ~30 МэВ. Потери энергии электронов в веществе над сцинтиллятором (~10 г/см2) составляют ~20 МэВ. Потери в воздухе мы оценили в 20 MэВ. Таким образом, мы приходим к максимальной энергии электронов при выходе из ускоряющего поля 70–80 МэВ (при выходе из ускоряющего поля энергия электронов на ~20% больше энергии γ-квантов), что хорошо согласуется с модельными расчетами RREA [26, 27].

Рис. 7. Минутные гистограммы энерговыделений нейтральных (а) и заряженных (б) частиц, полученные на 60-сантиметровом сцинтилляторе АСНТ

Развитие комплекса на Арагаце: новые детекторы и датчики атмосферных разрядов

В 2018 г., после 10 лет исследований процессов высоких энергий в атмосфере Земли, экспериментальный комплекс на Арагаце значительно расширился. Было разработано и установлено современное оборудование для исследований в области атмосферной физики высоких энергий и физики молний. Прежде всего, это многочисленные детекторы частиц, эксплуатируемые непрерывно на высоте 3200 м. Были разработаны и собраны спектрометры на основе кристаллов NaI. Сеть из семи спектрометров расположена в экспериментальном зале SKL на высоте 3 м прямо под железной крышей толщиной 0.6 мм. Кристаллы NaI (размером 12×12×24 см) регистрируют не только временные ряды счета, но и временные ряды 1-минутных гистограмм энерговыделений. Низкий энергетический порог (~300 кэВ) обеспечивает большую статистику (~50 000 отсчетов в минуту) для восстановления дифференциальных энергетических спектров. Основной энергетический диапазон квантов, на регистрацию которых рассчитана сеть, — 0.3–50 МэВ. Также были собраны новые детекторы на основе пластиковых сцинтилляторов, изготовленные методом литья под давлением из расплава полистирола марки BASF-143Е (производства Института физики высоких энергий имени А. А. Логунова). Вновь собранный детектор мюонов высоких энергий совместно с нейтронным монитором фиксирует ШАЛ с энергиями свыше 1015 эВ для исследования возможных корреляций с молниевыми разрядами. Сеть из трех детекторов STAND1 (каждый состоит из трех одинаковых сцинтилляторов толщиной 1 см и площадью 1 м2, расположенных один над другим, и одного сцинтиллятора толщиной 3 см, установленного отдельно) расположена на территории станции с расстоянием между модулями 100 м и 600 м. Сеть подключена к системе быстрой синхронизации данных (Fast Synchronized Data Acquisition — FSDAQ), сердцем которой является плата National Instruments MyRIO. Три системы FSDAQ работают независимо в экспериментальных залах MAKET, ГАММА и SKL на Арагаце. Детектор STAND3 состоит из четырех сцинтилляторов площадью 1 м2 и толщиной 3 см, расположенных один над другим, детектор CUBE — из двух сцинтилляторов толщиной 20 см и площадью 0.25 м2, окруженных сцинтилляторами толщиной 1 см и площадью 1 м2. Детектор STAND3 обеспечивает регистрацию потока электронов ГНП с энергетическими порогами от 3 до 20 МэВ; детектор CUBE, используя вето, регистрирует раздельно γ-кванты и электроны ГНП.

Информация с детекторов передается в базу данных mySQL в штаб-квартире ОКЛ в Ереване и доступна через платформу многомерной визуализации и статистического анализа ADEI (Advanced Data Extraction Infrastructure, www.crd.yerphi.am/adei) [28]. ADEI позволяет оперативно анализировать данные, подготавливать рисунки и слайды и вести совместный анализ данных удаленным группам, проверять гипотезы и делать физические выводы. Предупреждения и уведомления, посылаемые на адреса электронной почты, позволяют следить за развитием грозовых событий в реальном времени.

В связи с изучением резких прерываний событий ГНП на Арагацкой высокогорной станции начались исследования атмосферных разрядов, сопутствующих потоку ионизирующего излучения [29]. Зарегистрированы более 100 всплесков потоков высокоэнергичных частиц и γ-излучения, которые резко прерывались разрядами молнии. Непрерывный мониторинг приземного электростатического поля осуществлялся с помощью сети, состоящей из пяти измерителей Boltek EFM-100, три из которых размещены на станции Арагац, один на станции Нор Амберд (на расстоянии 13 км от Арагаца) и один в Ереване (на расстоянии 39 км от Арагаца). Для идентификации типов разрядов использована разработанная нами методология, основанная главным образом на анализе изменений приземного электростатического поля, вызываемых молнией, и изучении формы сигналов электромагнитного излучения (осциллограммы быстрого широкополосного электрического поля). Для идентификации типов разрядов молнии использовались также фотографические изображения молний, регистрируемых камерами на Арагацкой станции, и данные всемирной сети локации молний WWLLN (World Wide Lightning Location Network; wwlln.net).

Исследование структуры ГНП: роль изотопов радона

Энергетические спектры γ-квантов, измеренные на Арагаце в хорошую погоду, представляют собой смесь непрерывного спектра, производимого галактическими (а иногда и солнечными) космическими лучами при взаимодействии с атмосферой и излучении изотопов. Для прецизионных измерений γ-излучения изотопов радона в 2019–2020 гг. мы проводили мониторинг интенсивности γ-излучения с помощью сети сцинтилляционных детекторов NaI и спектрометра ORTEC. Относительное энергетическое разрешение спектрометра ORTEC составляет 7.7% при энергии 0.6 МэВ, что позволяет разрешить спектральные линии, соответствующие излучению изотопов 222Rn в области 0.3–3 МэВ.

Анализ четырех зимних ГНП позволил нам подтвердить значительный вклад γ-излучения от продуктов распада радона в повышение счета детекторов в диапазоне энергий ниже 3 МэВ. Причем начало повышенного излучения (в основном спектральные линии 214Bi) совпадало с началом возмущения приземного электрического поля и продолжалось в течение часа после его окончания. Измерения показали, что естественное γ-излучение значительно усиливается во время грозы. При энергиях 3–50 МэВ его усиление обусловлено работой ускорителей электронов в грозовых облаках. В дополнение к длящемуся несколько минут потоку высокоэнергетических электронов и γ-квантов от релятивистских лавин убегающих электронов мы регистрировали многочасовой поток низкоэнергетических γ-квантов от дочерних продуктов 222Rn. Осталось объяснить, каким образом возмущения приземного электрического поля инициируют повышение γ-излучения изотопов.

Прежде всего мы проверили гипотезу о том, что повышение низкоэнергетического фона всегда связано с выпадением осадков. Наблюдая многочисленные ГНП без каких-либо осадков, мы отвергли эту гипотезу [30]. Найти ответ помогли исследования в области естественной радиоактивности. В работе [31] отмечалось, что «изотопы радона почти полностью исчезают на уровне земли во время активной грозы из-за миграции вверх под действием электрических полей». Во многих других исследованиях было замечено, что радон и его изотопы чрезвычайно подвижны и легко прикрепляются к аэрозолям. Таким образом, изотопы радона после эманации и миграции из горных пород немедленно прикрепляются к частицам пыли и аэрозолям и поднимаются поверхностным электрическим полем вверх, обеспечивая изотропное излучение низкоэнергетических γ-квантов. Из-за сравнительно длительного периода полураспада изотопы 214Pb и 214Bi являются наиболее распространенными дочерними продуктами радона в атмосфере и кандидатами на объяснение продолжительного ГНП при низких энергиях.

В сентябре 2019 г. мы провели несколько экспериментов с NaI-спектрометрами, чтобы выявить изотропное излучение поднятых в атмосферу изотопов радона [32]. После довольно засушливого весенне-летнего сезона на Арагаце сентябрьские грозы инициировали множество ГНП. Все грозы продолжались ~3 ч с характерным затуханием, длящимся ~1 ч. Возмущения приземного электрического поля, измеренные с помощью сенсора EFM-100, варьировались от 4 до 25 кВ/м. После спада потока частиц высоких энергий, длящегося нескольких минут, ГНП продолжается 2 ч и состоит из γ-квантов низкой энергии.

На рис. 8 показано, как мы разделили два процесса ГНП. Чтобы выявить вклад изотопов 222Rn в ГНП, мы накрыли некоторые спектрометры свинцовыми фильтрами. Сначала мы поставили спектрометры на свинцовые фильтры, чтобы показать, что поток ГНП идет сверху и с боков кристалла, а не снизу. Затем, закрывая спектрометры сверху, мы установили, что низкоэнергетическая часть ГНП приходит под большими зенитными углами. Высокоэнергетическая часть ГНП приходит только сверху из-за вертикального ускорения убегающих электронов. Пик с энергией 50 МэВ в 21:00 на гистограмме (а) соответствует энергетическому спектру (б), измеренному детектором без свинцового фильтра. Энергии, измеренные спектрометром со свинцовым фильтром сверху, соответствуют изотропным γ-квантам от распада дочерних изотопов радона, так как γ-кванты, идущие с околовертикальных направлений, поглощаются в свинце (максимальные энергии никогда не превышают 2 МэВ; в и г). Таким образом мы разделили два процесса, ответственных за ГНП: спектрометр со свинцовым фильтром сверху измеряет только изотропный наклонный поток от γ-излучения изотопов 222Rn с энергией 0.3–3 МэВ; спектрометр без фильтра измеряет γ-кванты с энергией до 50 МэВ от облачных ускорителей.

Рис. 8. Минутные временные ряды счета детекторов γ-излучения, полученные с помощью NaI-спектрометров: без фильтра (верхняя синяя кривая) и со свинцовым фильтром толщиной 4 см сверху (нижняя синяя кривая). Возмущения приземного электрического поля показаны черным цветом. На вставках (а) и (в) помещены гистограммы максимальных энергий энергетических спектров, измеренных каждую минуту обоими спектрометрами, а на вставках (б) и (г) — примеры одноминутных энергетических спектров

Следовательно, проведя довольно простые эксперименты с γ-спектрометрами и свинцовыми фильтрами, мы выяснили причину длительного увеличения ГНП во время гроз. Оставалось понять роль атмосферных осадков в увеличении γ-излучения. Соответствующие эксперименты были проведены в 2020 г. Во многих исследованиях наблюдалось, что дождь возвращает долгоживущие изотопы на Землю, восстанавливая и несколько увеличивая поверхностную радиацию (процесс вымывания) [33]. Для измерения γ-излучения от дождевой воды необходимо уменьшить радиацию от внешних источников. Наибольший вклад в фоновое излучение вносит γ-излучение, возникающее в горных породах и в строительных материалах. Для подавления внешнего радиационного фона γ-спектрометр ORTEC со всех сторон закрываем свинцовым фильтром толщиной 4 см, таким образом подавляем внешнее γ-излучение в 12 раз; при этом счет детектора снижается с 12 600 ± 112 до 1 080 ± 34 в минуту.

В 2020 г. первый дождь на станции Арагац прошел в июне, а ливневые дожди, за несколько минут заполняющие специальный контейнер, начались только в июле. Сразу после начала ливня контейнер заполнялся дождевой водой и помещался в свинцовый домик прямо над кристаллом спектрометра. На рис. 9 показаны спектрограммы четырех эпизодов радиационных измерений.

Рис. 9. Энергетические спектры дождевой воды, измеренные спектрометром ORTEC, покрытым со всех сторон свинцовым фильтром толщиной 4 см: а — 23 июля 2020 г. в 12:32; б — 23 июля в 18:27; в — 24 июля в 17:26; г — 1 августа в 14:16

Как и ожидалось, наиболее выраженными пиками являются 214Pb и 214Bi, причем доли различных изотопов в дождевой воде и измеренные ранее в атмосфере хорошо совпадают. Концентрация наиболее распространенных γ-излучателей в дождевой воде, а именно 214Pb, 214Bi (609 кэВ), 214Bi (1.12 МэВ), в первую минуту измерений составляла 25.3 ± 0.8%, 19.5 ± 1% и 7.5 ± 0.2% соответственно. В последнюю, 150-ю, минуту экспозиции концентрация этих изотопов вследствие распадов изменилась до 13.5 ± 0.7%, 25.6 ± 1.8% и 17.1 ± 2.8% соответственно. Таким образом, поверхностное электрическое поле поднимает радон и его дочерние изотопы в атмосферу, а дождь возвращает их назад, обеспечивая циркуляцию радиоактивных изотопов и увеличивая поверхностную радиоактивность во время гроз [34].

* * *

Начиная с 2009 г. сотрудники ОКЛ исследуют явления физики высоких энергий в атмосфере. Существующие и вновь разработанные детекторы частиц и уникальное географическое положение Агарацкой станции позволили наблюдать за 12 лет более 500 интенсивных всплесков потоков частиц, исследования которых значительно увеличили понимание фундаментальных процессов в грозовых облаках.

Комплексная модель, созданная на Арагацской станции [35], объясняет многочасовые потоки ионизирующего излучения во время гроз. В дополнение к потоку высокоэнергетических электронов и γ-квантов от релятивистских лавин убегающих электронов она также объясняет возникновение многочасового изотропного потока γ-квантов низкой энергии от изотопов радиоактивного 222Rn, эманации которого из земной коры наблюдаются повсеместно. Естественная радиоактивность является источником постоянного воздействия на человека. Радиационная защита живых организмов требует понимания всех источников и возможных путей повышения уровня радиации. Исследования на Арагаце показали, что уровень естественного γ-излучения может повышаться в десятки раз во время гроз, следовательно, индивидуальные дозы облучения могут быть превышены.

В последнее время к исследованиям в новой области присоединяются группы из Мексики, США, Китая, Японии, России, Словакии, Болгарии, Аргентины, Чехии и других стран [36–42]. К последним работам, основанным на данных международной сети детекторов SEVAN, которые будут опубликованы в 2021 г., относятся определение максимально достижимого электрического поля в грозовом облаке [43] и определение структуры электрического поля путем сравнения энергетических спектров γ-квантов и электронов ГНП [44]. Мы готовим каталог всех 540 наземных грозовых превышений, зарегистрированных с 2009 г.

С самого начала исследований ГНП, с 2010 г., ОКЛ организует международные конференции для обсуждения наиболее интригующих проблем физики высоких энергий в атмосфере и возможных направлений развития совместных исследований. 9-я ежегодная встреча «Грозы и ускорение элементарных частиц» (Thunderstorms and Elementary Particle Acceleration —TEPA-2019; Нор Амберд, Армения, 14–17 октября; www.crd.yerphi.am/TEPA_2019) предоставила возможность для обсуждения важных аспектов наблюдений потоков частиц и молний на земле, в тропосфере и в космосе. Конференции TEPA — пока единственный научный форум, посвященный всецело этой новой проблематике. Участники из России, США, Армении, Италии, Японии и других стран обсуждают проблемы физики высоких энергий в атмосфере в ходе четырехдневных встреч. Материалы TEPA издаются в виде сборников и помещаются в репозитарии Международной системы ядерной информации (International Nuclear Information System — INIS).

Рис. 10. Участники конференции TEPA-2016 перед зданием центра международных конференций в Нор Амберде

По известным причинам в 2020 г. конференцию провести не удалось. Надеемся, что в октябре 2021 г. мы снова соберем участников на Арагаце и подытожим успехи нового направления, находящегося на стыке атмосферной физики и физики элементарных частиц.

Благодарю коллектив ОКЛ Национальной научной лаборатории имени А. Алиханяна за обеспечение бесперебойной работы детекторов на горе Арагац, проведение моделирования и обработку многомерных данных. Многие годы сотрудники ОКЛ Гагик Овсепян, Лев Козлинер, Егия Ханикянц, Мери Зазян и Николай Бостанджян помогали в выполнении самых трудных экспериментальных и расчетных работ. Признателен моим аспирантам, с участием которых получено большинство изложенных в статье результатов. Пониманию процессов происхождения атмосферного электрического поля и ускорения электронов в нем способствовали многолетние дискуссии и совместная работа с Суреном Согомоняном, Владимиром Раковым, Евгением Маревым, Михаилом Панасюком, Анатолием Петрухиным и многими другими. Манфред Флейшнер и Иоганнес Кнапп активно помогали становлению современной научной и технической инфраструктуры высокогорных станций. Гранты Армянского правительства и Международного научно-технического центра значительно способствовали развитию ОКЛ. Мои благодарности Варужану Даниеляну и Давиду Похсраряну, спроектировавшим электронику экспериментов, сотрудникам компьютерного центра, долгие годы возглавляемого Норайром Акоповым, и сотрудникам технических служб, поддерживающим инфраструктуру Агарацкой станции. Благодарю Сурена Чилингаряна за его постоянные усилия по поддержке и совершенствованию средств анализа большого потока данных, поступающих онлайн с исследовательской станции на горе Арагац.

Литература / References:

1. Chilingarian A., Daryan A., Arakelyan K. et al. Ground-based observations of thunderstorm-correlated fluxes of high-energy electrons, gamma rays, and neutrons. Physical Review D. 2010; 82: 043009.

2. Chilingarian A., Hovsepyan G., Hovhannisyan A. Particle bursts from thunderclouds: Natural particle accelerators above our heads. Physical Review D. 2011; 83: 062001.

3. Chilingarian A., Hovsepyan G., Kazaryan S. et al. Study of extensive air showers and primary energy spectra by MAKET-ANI detector on mountain Aragats. Astroparticle Physics. 2007; 28: 58–71.

4. Chilingarian A., Bostanjyan N. On the relation of the Forbush decreases detected by ASEC monitors during the 23rd solar activity cycle with ICME parameters. Advances in Space Research. 2010; 45(5): 614–621. DOI:10.1016/j.asr.2009.09.001.

5. Chilingarian A., Babayan V., Karapetyan T. et al. The SEVAN Worldwide network of particle detectors: 10 years of operation. Advances in Space Research. 2018; 61(10): 2680–2696. DOI:10.1016/j.asr.2018.02.030.

6. Bostanjyan N., Chilingarian A. et al. On the production of highest energy solar protons at 20 January 2005. Advances in Space Research. 2007; 39(9): 1454–1457. DOI:10.1016/j.asr.2007.03.024.

7. Wilson C.T.R. The acceleration of ѓА-particles in strong electric fields such as those of thunderclouds. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 1925; 22(4): 534–538. DOI:10.1017/S0305004100003236.

8. Eddington A.S. The source of stellar energy. Nature. 1926; 117: 25–32. DOI:10.1038/117025a0.

9. Schonland B.F.J., Viljoen J.P.T. On a penetrating radiation from thunderclouds. Proceedings of the Royal Society of London. Series A. 1933; 140(841): 314–333.

10. Fishman G.J., Bhat P.N., Mallozzi R. et al. Discovery of intense gamma ray flashes of atmospheric origin. Science. 1994; 264(5163): 1313–1316. DOI:10.1126/science.264.5163.1313

11. Kuettner J. The electrical and meteorological conditions inside thunderclouds. Journal of the Atmospheric Sciences. 1950; 7(5): 322–332.

12. Feynman R., Leighton R.B., Sands M. The Feynman Lectures on Physics. Vol. II, Ch. 9: Electricity in the Atmosphere. M. A. Gottlieb and R. Pfeiffer (eds.). California Institute of Technology, 1963.

13. Chilingarian A., Chilingaryan S., Karapetyan T. et al. On the initiation of lightning in thunderclouds. Scientific Reports. 2017; 7: 1371. DOI:10.1038/s41598-017-01288-0.

14. Suszcynsky D.M., Roussel-Dupre R., Shaw G. Ground-based search for X-rays generated by thunderstorms and lightning. Journal of Geophysical Research: Atmospheres. 1996; 101(D18): 23,505–23,516. DOI:10.1029/96JD02134.

15. Alexeenko V.V., Khaerdinov N.S., Lidvansky A.S. et al. Transient variations of secondary cosmic rays due to atmospheric electric field and evidence for pre-lightning particle acceleration. Physics Letters A. 2002; 301(3–4): 299–306. DOI:10.1016/S0375-9601(02)00981-7.

16. Gurevich A.V., Karashtin A.N., Chubenko A.P. et al. Experimental evidence of giant electron-gamma bursts generated by extensive atmospheric showers in thunderclouds. Physics Letters A. 2004; 325(5–6): 389–402. DOI:10.1016/j.physleta.2004.03.074.

17. Lidvansky A.S. The effect of the electric field of the atmosphere on cosmic rays. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2003; 29(5): 925–937.

18. Khaerdinov N.S., Lidvansky A.S. The Baksan experiment on thunderstorm CR variations: history, results, and prospects. Proceedings of International Symposium TEPA 2015. Armenia: Tigran Mets, 2016: 35–40.

19. Gurevich A.V., Zybin K.P., Roussel-Dupre R.A. Lightning initiation by simultaneous of runaway breakdown and cosmic ray showers. Physics Letters A. 1999; 254(1–2): 79–87. DOI:10.1016/S0375-9601(99)00091-2.

20. Chilingarian A., Arakelyan K., Avakyan K. et al. Correlated measurements of secondary cosmic ray fluxes by the Aragats Space-Environmental Center monitors. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 2005; 543(2–3): 483–496. DOI:10.1016/j.nima.2004.12.021.

21. Gurevich A.V. On the theory of runaway electrons. JETP. 1961; 12(5): 904–912.

22. Gurevich A.V., Milikh G.M., Roussel-Dupre R. Runaway electron mechanism of air breakdown and preconditioning during a thunderstorm. Physics Letters A. 1992; 165(5–6): 463–468. DOI:10.1016/0375-9601(92)90348-P.

23. Babich L.P. et al. Comparison of relativistic runaway electron avalanche rates obtained from Monte Carlo simulations and kinetic equation solution. IEEE Transactions on Plasma Science. 2001; 29(3): 430–438. DOI:10.1109/27.928940.

24. Dwyer J.R. A fundamental limit on electric fields in air. Geophysical Research Letters. 2003; 30(20): 2055. DOI:10.1029/2003GL017781.

25. Chilingarian A., Hovsepyan G., Mailyan B. In situ measurements of the run- away breakdown (RB) on Aragats mountain. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A. 2017; 874: 19–27. DOI:10.1016/j.nima.2017.08.022.

26. Chilingarian A., Mailyan B., Vanyan L. Recovering of the energy spectra of electrons and gamma rays coming from the thunderclouds. Atmospheric Research. 2012; 114–115: 1–16. DOI:10.1016/j.atmosres.2012.05.008.

27. Chilingarian A., Hovsepyan G., Soghomonyan S. et al. Structures of the intracloud electric field supporting origin of long-lasting thunderstorm ground enhancements. Physical Review D. 2018; 98: 082001. DOI:10.1103/PhysRevD.98.082001.

* ASIM (Atmosphere-Space Interactions Monitor) — детекторы рентгеновского и γ-излучения на Международной космической станции для наблюдения за верхними слоями атмосферы (проект Европейского космического агентства); «Чибис-М» — микроспутник космического эксперимента «Исследования физических процессов при атмосферных грозовых разрядах» (работал на орбите Земли 25.01.2012–15.10.2014); «РЭЛЕК» (Релятивистские ЭЛЕКтроны) — комплекс научной аппаратуры на борту спутника «Вернов» (выведен на орбиту Земли 08.07.2014), предназначенный для изучения высотных электрических разрядов и высыпаний релятивистских электронов из радиационных поясов Земли. Детекторы Арагацкой высокогорной станции описаны ниже.

** Подробные описания детекторов частиц представлены в цитируемой литературе, cм. также: crd.yerphi.am/ASEC_Monitors.

Рис. 1. Арагацкая высокогорная станция на фоне библейской горы Арарат, до которой меньше 100 км