Наука о науке

С. В. Багоцкий,

кандидат биологических наук

«Химия и жизнь» №1, 2022

В XX веке сформировалась новая область науки, предметом изучения которой стала сама наука. В 2022 году исполняется 100 лет со дня рождения трех классиков в этой области: Томаса Куна (1922–1996), Имре Лакатоса (1922–1974) и Дерека Прайса (1922–1983). И 120 лет со дня рождения четвертого — Карла Поппера (1902–1994). Как и большинство первопроходцев, они были не только исследователями, но и выдающимися мыслителями.

Когда опровержение полезнее подтверждения

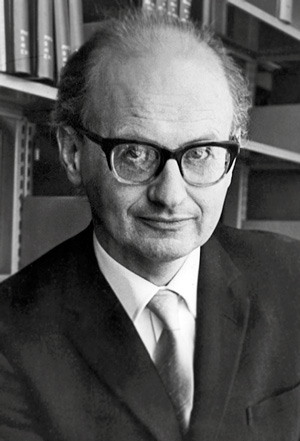

Разговор о юбилярах мы начнем с самого старшего — Карла Поппера. Он родился в Вене в семье университетского профессора и окончил Венский университет, где изучал математику и теоретическую физику. Но его интересы не ограничивались физикой. Он очень любил музыку и всерьез задумывался о том, чтобы стать профессиональным музыкантом. Студент Карл Поппер осваивал профессию краснодеревщика, работал волонтером в клиниках Альфреда Адлера, одного из основателей психоанализа (см. «Химию и жизнь, 2020, 3). В этих клиниках проходили курсы социальной адаптации дети и юноши из рабочих районов Вены. Уже тогда он задумался о том, что такое наука и как она работает.

Карл Поппер — отец науки о науке

«Однажды в 1919 году я сообщил Адлеру о случае, который, как мне показалось, было трудно подвести под его теорию. Однако Адлер легко проанализировал его в терминах своей теории неполноценности, хотя даже не видел ребенка, о котором шла речь. Слегка ошеломленный, я спросил его, почему он так уверен в своей правоте. «В силу моего тысячекратного опыта», — ответил он. Я не смог удержаться от искушения сказать ему: «Теперь с этим новым случаем, я полагаю, ваш тысячекратный опыт, по-видимому, стал еще больше!» При этом я имел в виду, что его предыдущие наблюдения были не лучше этого последнего — каждое из них интерпретировалось в свете «предыдущего опыта» и в то же время рассматривалось как дополнительное подтверждение», — писал позднее Карл Поппер в книге «Логика научного исследования» (в русском переводе «Логика и рост научного знания»).

Музыкантом он не стал, как не стал и физиком-теоретиком или врачом; теория психоанализа не произвела на него впечатления. Сегодня мы знаем его как одного из самых влиятельных философов ХХ века.

После окончания университета в 1925 году Карл Поппер работал школьным учителем, преподавал математику и естественные науки. В 1937 году, когда стало ясно, что Гитлер вот-вот проглотит Австрию, он уехал в Новую Зеландию, где занял должность преподавателя в университете Кентербери. В 1945 году перебрался в Великобританию и в течение 30 лет работал профессором философии в Лондонской школе экономики и политических наук.

Свою главную работу «Логика научного исследования» Карл Поппер написал еще в Австрии в 1934 году. В этой работе он попытался определить границы между наукой и другими формами познания.

В частности, Поппер считал, что факты, подтверждающие ту или иную гипотезу или теорию, всегда допускают неоднозначную трактовку, в отличие от фактов, теорию опровергающих. Утверждение «все лебеди белые» однозначно доказать невозможно — сколько бы белых лебедей мы ни увидели, это не будет доказательством (иначе говоря, метод индукции, то есть переход от частных утверждений к общим, несовершенен). Но его можно опровергнуть, встретив черного лебедя. Такие опровержения, согласно Попперу, обеспечивают рост науки.

Теория или утверждение, претендующие на научность, должны быть опровергаемыми — можно указать факт, который, в случае его обнаружения, мог бы утверждение опровергнуть. (То есть если теорию называют «фальсифицируемой», это комплимент: она соответствует критерию научного знания.) С утверждениями, принципиально неопровержимыми, имеют дело другие формы общественного сознания, например религия или идеология. Против религии Карл Поппер ничего не имел, но от науки ее стремился отделить. Концепция Поппера получила в дальнейшем название фальсификационизма, в отличие от верификационизма, который делает упор на получение фактов, подтверждающих теорию.

Многие аргументы Поппера с тех пор были подвергнуты критике и дополнены. Например, насколько однозначна трактовка опровергающих гипотезу или теорию фактов? Не будем говорить о современной физике или астрономии, возьмем пример двухвековой давности.

В 1816 году английский врач Уильям Праут (1785–1850) обратил внимание на то, что отношение атомных весов химических элементов к атомному весу водорода выражается целыми числами. Праут выдвинул гипотезу о том, что атомы имеют сложное строение и состоят из кирпичиков, подобных атому водорода.

Эта концепция приобрела популярность, но вскоре Йенс Якоб Берцелиус (1779–1848) определил атомный вес хлора, и его отношение к атомному весу атома водорода оказалось дробным числом. От красивой концепции пришлось отказаться. А в XX веке выяснилось, что Праут в принципе был прав, поскольку хлор — это смесью нескольких изотопов с разными атомными весами. Поэтому средний атомный вес, который определил Берцелиус, оказался дробным.

Берцелиус опроверг не гипотезу Праута, он опроверг ее упрощенную форму. Но и отстаивание этой гипотезы в первой половине XIX века было бессмысленным. Путей для ее проверки в те времена не существовало.

Из этого примера мы также видим, что аргумент Поппера о росте науки через отказ от устаревших теорий не вполне верен. Красивая, но опровергнутая опытом гипотеза может содержать в себе долю истины. Если гипотезу модифицировать, она займет свое место в общей картине.

Смена парадигм

Британско-американский философ Дерек Прайс приобрел популярность после того, как в 1963 году опубликовал книгу «Большая наука, малая наука». «Малой» он называл науку до XVII века, «большой» — науку последующего периода. Между ними существует качественное различие. Малая наука была занятием одиночек. Большая наука, по мнению Прайса, характеризуется появлением научного сообщества и структур, координирующих (а позже и организующих) исследовательскую деятельность. Первоначально такими структурами были научные общества, объединявшие исследователей: Академия деи Линчеи в Италии (основана в 1603 году), Лондонское королевское общество (основано в 1660 году), Парижская академия наук (основана в 1666 году).

Дерек Прайс и реконструкция антикитерского механизма

Благодаря научным обществам XVII века наука превратилась из увлечения отдельных любителей в социально признанное, а затем в профессиональное занятие, в котором сформировались общепринятые критерии хорошей и плохой исследовательской работы. Большая наука стала социальным институтом, чему способствовало осознание ее практической значимости.

Как говорил министр английского короля и великий философ Фрэнсис Бэкон (1560–1625): «Знание — это сила». В анализе науки Дерек Прайс широко использовал количественные методы. Его считают одним из создателей наукометрии.

Дерек Прайс также известен как автор первого детального исследования антикитерского механизма («Scientific American», 1959, 200, 6). Знаменитый «древнегреческий компьютер», поднятый в 1901 году с древнего судна недалеко от острова Андикитира (Анти-китера), — вероятно, старейшее в мире аналоговое вычислительное устройство. Механическая Солнечная система с бронзовыми шестернями и циферблатами отображала положение Солнца, положение и фазу Луны, предсказывала затмения, а также определяла даты важнейших греческих игр и празднеств. Дерек Прайс провел рентгеновское исследование механизма и построил его схему. Как видим, даже античная «малая наука» могла многое.

Если Дерек Прайс изучал эволюцию познания, то американский историк науки Томас Кун (1922–1996) вошел в историю науковедения своим анализом научных революций. Его книга, которая так и называется «Структура научных революций», была впервые опубликована в 1962 году.

Как известно, наука развивается неравномерно. Периоды плавного накопления научных знаний сменяются периодами резкой сменой господствующих концепций, на языке Томаса Куна — парадигм (да-да, именно он был автором модного выражения «смена парадигмы», которое по сей день используют многие люди, даже не прочитавшие ни одной книги Куна). Революционными событиями в развитии наших взглядов на природу стала гелиоцентрическая система Николая Коперника, отказавшаяся от представлений о Земле как о центре мира (начало XVI века); ньютоновская механика, отказавшаяся от понятий «абсолютного покоя» и «абсолютного движения» (конец XVII века), представления об энергии и возможности ее перехода из одной формы в другую (начало XIX века), теория биологической эволюции (середина XIX века), квантовая механика и теория относительности (начало XX века), появление понятия «информации» и его использование в биологии(середина XX века).

Томас Кун в своем кабинете в МТИ, 1989

По мнению Томаса Куна, в развитии науки чередуются три фазы.

В фазе «нормальной науки» накапливаются факты, большинство которых получает объяснение в рамках существующих научных теорий. Отдельные факты, не укладывающиеся в эту теорию, игнорируют, а исследователи, пытающиеся разрабатывать новые нетривиальные теории, встречают в лучшем случае снисходительное отношение.

В фазе «экстраординарной науки» начинают накапливаться факты, которые нельзя объяснить с позиций существующих теорий. Эти факты уже невозможно игнорировать.

В фазе «научной революции» во множестве появляются гипотезы, объясняющие неудобные факты. Некоторые из этих гипотез опровергаются, а некоторые нет. В конце концов формируется новый теоретический аппарат и развитие вновь возвращается в фазу «нормальной науки».

Периоды экстраординарной науки характеризуются напряженными отношениями между исследователями. Четко выявляются две группы: те, кто не хочет ничего принципиально менять, и те, кто стремится к переменам. К первой группе тяготеют исследователи старшего поколения, ко второй более молодые. Но сильные и убедительные новые концепции на этой фазе не возникают.

Научная революция начинается с появления более сильных новых концепций, что еще сильнее обостряет отношения между исследователями. Сражаться друг с другом начинают не только сторонники старого и нового, но и сторонники различных новых концепций — совсем как в эпоху социальных преобразований. Революции в науке, как правило, не сопровождаются кровопролитиями, хотя можно вспомнить, например, самоубийство Людвига Больцмана (1844–1906) — считается, что причиной было непонимание идей статистической физики в научном сообществе того времени. Так или иначе, психологическое напряжение в эти периоды достаточно сильное.

Кун использовал известную оптическую иллюзию «утка-кролик», чтобы показать, насколько радикально научные революции меняют восприятие ученых. Произнесено одно слово, и объект исследования уже нельзя увидеть по-прежнему, хотя сам он не изменился

Примером появления новой парадигмы может служить рождение генетики — возникновение представления о веществе, хранящем наследственную информацию. В СССР этот слом парадигмы затянулся, в основном по политическим мотивам, но не только. Вспомним фразу идейного вдохновителя Лысенко, И. И. Презента (1902–1969): мол, о веществе наследственности говорить столь же бессмысленно, как о веществе температуры. Эту точку зрения в середине XX века разделяли многие советские исследователи старшего поколения, не решавшиеся принять новшества, которые несла с собой парадигма наследственной информации. Мысль о том, что в организме существуют чертежи, по которым он формируется и живет, вызывала у них отторжение. Отсюда возникала пассивная поддержка концепций Лысенко.

Вот что пишет по этому поводу советский генетик Николай Петрович Дубинин в книге «Вечное движение» (М: Политиздат, 1975): «Вспоминаю слова крупнейшего нашего биохимика и физиолога растений Андрея Львовича Курсанова, сказанные им после моего доклада:

— Нет, как хотите, а генетическую концепцию о наличии в клетке программы в виде системы генов я понять не могу.

Он пытался внушить мне мысль, что обмен веществ в клетке — это упорядоченный закономерный процесс, который не нуждается ни в каких структурных программирующих элементах в виде генов. На мой вопрос о том, как же этот процесс воспроизводится в поколениях, когда организм именно данного вида возникает из одной клетки оплодотворенного яйца, А. Л. Курсанов только пожал плечами».

Этот разговор происходил в 1947 году. Но даже в конце 1950-х годов против представлений о роли ДНК в наследственности выступил Эрвин Чаргафф (1905–2002). Тот самый, который показал, что в ДНК число остатков аденина равно числу остатков тимина, а число остатков гуанина — числу остатков цитозина; это наблюдение сыграло важную роль в установлении структуры ДНК. Отрывки из книги Чаргаффа с большим удовольствием публиковал редактируемый Т. Д. Лысенко журнал «Агробиология». За четверть века до того, в 1933 году, Томас Хант Морган получил Нобелевскую премию «за открытия, связанные с ролью хромосом в наследственности». Полвека миновало с переоткрытия законов Менделя. Подтверждений «концепции о наличии программы в виде системы генов» было уже не счесть. Непросто и мучительно менялась научная парадигма.

Ядро и защитный пояс научной теории

Имре Лакатос (1922–1974) родился и вырос в Венгрии, изучал математику и философию в Дебреценском университете, участвовал в антифашистском сопротивлении. После войны он учился в аспирантуре МГУ под руководством выдающегося советского исследователя в области философских проблем математики Софьи Александровны Яновской (1896–1966). По возвращении в Венгрию работал в правительственном аппарата, был репрессирован, но затем освобожден. После антикоммунистического восстания в Венгрии 1956 года эмигрировал в Великобританию, где работал до конца жизни.

Имре Лакатос ввел в науку понятие об исследовательской программе как основной единице научного знания. «Если рассмотреть наиболее значительные последовательности, имевшие место в истории науки, то видно, что они характеризуются непрерывностью, связывающей их элементы в единое целое. Эта непрерывность есть не что иное, как развитие некоторой исследовательской программы, начало которой может быть положено самыми абстрактными утверждениями», — писал он.

По мнению Лакатоса, та или иная научная концепция — это прежде всего руководство к действиям, дающим новые знания. И она держится на плаву до тех пор, пока позволяет это новое знание получать. Концепции, которые не могут стать руководством для научного поиска, к науке не относятся. Идея о том, что вещество состоит из атомов, существовала еще в Древней Греции, но на развитие науки она никак не повлияла. Только в XIX веке на основе этой идеи стало возможным планировать научные исследования, порождающие новое знание. Различные исследовательские программы конкурируют друг с другом.

В научной концепции Лакатос выделял жесткое ядро фундаментальных допущений, которые по соглашению всех участников исследования признаны неопровержимыми (во всяком случае, внутри данной программы они не могут быть опровергнуты), и своего рода защитный пояс концепции — гибкая периферия, которая в ходе реализации научной программы может модифицироваться. За счет такой модификации концепция адаптируется к новым знаниям. Однако ядро остается неизменным: при его разрушении признается неудачной вся программа.

Имре Лакатос в 1960-е годы

Идея о том, что веществом наследственности является ДНК, породила и продолжает порождать огромное число работ. В ходе этих работ пришлось отказаться от некоторых первоначальных представлений. Центральная догма молекулярной биологии предполагала, что информация переносится от ДНК к РНК и от РНК к белку, и никогда в обратном направлении. Однако в дальнейшем было показано, что возможен перенос информации с РНК на ДНК. Первоначально считалось, что ДНК всегда двухцепочечна, но были обнаружены фаги и вирусы с одноцепочечной ДНК. Периферия концепции подверглась модификации, которая только укрепила ее ядро.

Главным критерием научности программы Лакатос называет прирост фактического знания за счет ее предсказательной силы. Исследовательская программа может постареть и перестать приносить новые знания в значительном количестве. Тогда она занимает свое место в истории науки, но серьезные исследователи от нее постепенно отказываются. Лакатос, однако, подчеркивает, что в отдельных случаях программа переживает свой кризис и снова дает научные результаты.

В статье «История науки и ее рациональные реконструкции» Имре Лакатос описывает четыре методологических подхода: индуктивизм, конвенционализм, фальсификационизм и методологию исследовательских программ. Индуктивизм кладет в основание научной работы накопление и осторожное обобщение фактического материала, конвенционализм предлагает разные способы классификации фактов, чисто условно предпочитая один из реально работающих способов. Фальсификационизм ищет решающие эксперименты, способные опровергнуть ту или иную концепции. И наконец, методология исследовательских программ анализирует возможные перспективы работы в определенном направлении.

Работы Имре Лакатоса изменили представления о предмете науковедения и истории науки. Их объектами стали исследовательские программы.

Следующим этапом в развитии философии науки можно считать труды австрийского философа Пола Фейерабенда (1924–1994), работавшего в США. Размышляя о проблемах развития науки, Фейерабенд пришел к выводу, что универсальную методологию, пригодную во всех случаях, разработать в принципе невозможно: не существует методологических правил, которые бы использовались всегда и всеми учеными. Он выступал против единого для всех научного метода, так как любой такой метод ограничивает ученого некоторыми пределами, и считал, что наука выиграла бы от некоторой доли анархизма, освобождения от научных систем, навязывающих ученым жесткие правила. Его книга, опубликованная в 1975 году, так и называлась: «Против метода: очерк анархической теории знания».

Наука о науке развивалась и в СССР. Здесь следует вспомнить вышедшую в 1983 году книгу Сергея Георгиевича Кара-Мурзы (род. 1939), в которой были подвергнуты жесткой и убедительной критике попытки создать систему формализованной оценки труда ученых. Эта книга вызвала большой интерес в научных и околонаучных сферах. Но, к сожалению, формализованные подходы широко используются в нашей стране и по сей день.

Разумеется, наука о науке не ограничивается философией и методологией научных исследований. В ней развиваются и эмпирические исследования, носящие в значительной степени прикладной характер. Но это уже тема для другой статьи.

К настоящему времени в науке о науке сформировался понятийный аппарат, и науковедение вступило, выражаясь языком Т. Куна, в стадию «нормальной науки». Наука стала не только субъектом, изучающим мир, но и объектом изучения. И вплотную занялась самопознанием.

Иллюстрация Александра Кука