Загадочные летописные животные Киевской Руси

Александр Цвелых

«Природа» №2, 2021

Во времена Киевской Руси местные степи и леса населяло немало видов животных, ныне здесь отсутствующих. Одни из них вследствие катастрофического сокращения ареала живут очень далеко от прежних мест обитания, другие сохранились только в виде контролируемых человеком небольших популяций, а иные и вовсе исчезли с лица Земли. Получить сведения о некоторых животных, в большинстве своем давно исчезнувших с данной территории или вовсе вымерших на Земле, можно, используя археологические данные, сведения, полученные из древних рукописных источников, и анализируя старинные изображения.

Загадочный «лютый зверь»

Уже более двух столетий длится полемика о загадочном «лютом звере», упомянутом киевским князем Владимиром Мономахом в «Поучении» своим детям, помещенном в Лаврентьевской летописи. Разные комментаторы XIX–XX вв., зачастую совершенно произвольно, объявляли его то волком, то медведем, то леопардом, то тигром. Почему-то было принято считать, что князь упоминал о лютом звере, перечисляя свои охотничьи подвиги в период, когда он княжил в Чернигове. На самом деле о подвигах и о Чернигове говорится только в первой фразе соответствующего абзаца. Дальше князь пишет совсем о другом — о пережитых им в жизни случаях, представлявших смертельную опасность, избежать которой ему удалось только чудом. По-видимому, следует привести абзац, содержащий эту ставшую хрестоматийной цитату, полностью: «А вот что я в Чернигове делал: коней диких своими руками связал я в пущах десять и двадцать, живых коней, помимо того, что, разъезжая по равнине, ловил своими руками тех же коней диких. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал; вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник укусил, лютый зверь вскочил ко мне на бедра и коня со мною опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. И с коня много падал, голову себе дважды разбивал и руки, и ноги свои повреждал — в юности своей повреждал, не дорожа жизнью своею, не щадя головы своей» [1]. Очевидно, что все эти приключения с опасными зверями произошли во время княжеских охот. И если бы при охоте на «лютого зверя» он сам не набросился на князя и не повалил его вместе с конем, неожиданно создав смертельно опасную ситуацию, мы бы, возможно, так и не узнали о существовании такого животного. Его название в то время было знакомо читателю и не требовало специальных разъяснений (естественно, оно не могло относиться к медведю, о котором прямо говорится в предыдущей фразе «Поучения»). Это подтверждается и упоминанием лютого зверя в известном каждому со школьной скамьи литературном памятнике XII в. «Слово о полку Игореве». Автор этого выдающегося произведения, описывая деяния князя Всеслава, пишет: «Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣла-града» [2]. Кстати, то, что лютый зверь никак не мог быть волком, доказывается упоминанием волка в последующей фразе того же предложения: «скочи влъкомъ до Немиги». Вероятно, автор использовал такие сравнения, чтобы усилить ощущение стремительности действий, совершаемых князем, при этом осознавая, что читателю хорошо известны оба зверя — как волк, так и «лютый зверь».

Зоолог Б. М. Житков, разбирая русскую терминологию крупных кошачьих, предположил, что название «лютый зверь» могло относиться к тигру или леопарду, мотивируя это тем, что оно якобы уцелело применительно к тигру до нашего времени в Сибири, а также что в одном из словарей по зоологии и ботанике, изданном в середине XIX в., это название отнесено к леопарду [3]. Житков предположил, что в давние времена леопарды были распространены в равнинной части северо-западного Предкавказья (еще недавно — в XX в., леопарды встречались в горах северо-западного Кавказа), и киевские князья могли встречаться здесь с ними во время военных походов.

В 1964 г. Н. В. Шарлемань высказал предположение, что «лютым зверем» мог быть другой крупный зверь семейства кошачьих — лев (Panthera leo) [4]. Автор ссылался на то, что в старинном толковом словаре, опубликованном в начале XVII в. [5], одно из названий льва — «лют»1. Это слово, по-видимому, бытовало и во времена Киевской Руси — в летописи я обнаружил имя «Лют», так звали сына Свенельда — воеводы отца князя Святослава [6]. В поддержку предположения — «лютый зверь» это действительно лев — можно также привести цитату из былины Киевского цикла, где, как полагают, в поэтической форме отражены события, происходившие во времена княжения в Киеве Владимира Великого. Это былина «Данило Ловчанин». В ней среди трудных заданий, предлагаемых герою с целью извести его со света, было и такое поручение: «убить ему льва лютого, принести его к обеду княженецкому» [7].

Шарлемань, анализируя фреску XI в. в соборе Святой Софии в Киеве, пришел к выводу, что в сцене нападения крупного хищника на вооруженного копьем всадника изображен лев (рис. 1). Саму фреску автор рассматривал как прямую иллюстрацию к соответствующему месту в «Поучении» Владимира Мономаха, где говорится о нападении на князя «лютого зверя» (на самом деле «Поучение» было написано намного позже — в XII в.). Следует сказать, что в соборе есть еще одна фреска с изображениями львов, которую Шарлемань, к сожалению, интерпретировал неправильно. На ней изображена пара львов у добычи — туши крупного копытного зверя (к этой композиции мы вернемся в следующем разделе).

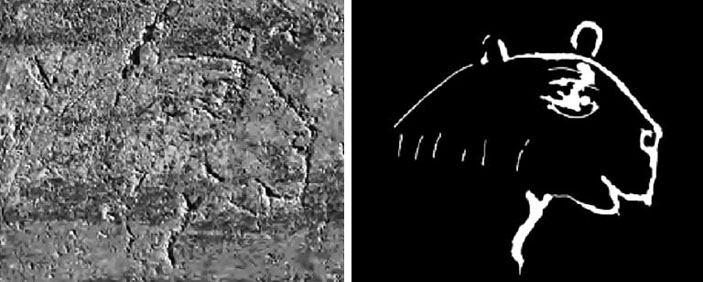

Мне уже приходилось писать на страницах «Природы» о том, как изучение процарапанных на стенах рисунков и надписей — граффити — может помочь в изучении местной фауны2. Исследуя фотографии многочисленных и разнообразных граффити на стенах Софийского собора, открытых и исследованных учеными в относительно недавнее время, я натолкнулся на реалистично исполненный рисунок головы зверя [9]. Форма головы, морды, ушей и характерные царапины на шее, явно обозначающие гриву, не оставляют сомнений, что здесь изображен лев (рис. 2). Этот рисунок датирован XI–XVI вв., т.е. мог быть создан во времена Киевской Руси. Еще более интересное граффити тех времен найдено на стенах другого киевского храма: историк С. А. Высоцкий обнаружил на северном фасаде церкви Михаила в Выдубицком монастыре изображение льва, датированное XI в. (рис. 3). Ученый заметил на рисунке интересную деталь — цепь и предположил, что автор изобразил «лютого зверя», будучи под впечатлением от посещения княжеского зверинца. Высоцкий обратил внимание на то, что неподалеку от монастыря находилась местность, которая до сих пор сохранила название «Зверинец»3 [10]. Похоже, что жителям средневекового Киева лев был хорошо знаком.

Рис. 2. Голова льва. Граффити (фото и прорисовка) на стене Софийского собора в Киеве (XI–XVI вв.) [9]

Рис. 3. Лев на цепи. Граффити на стене церкви Михаила в Выдубицком монастыре в Киеве (XI в.) [10]

В качестве еще одного аргумента в пользу своей гипотезы Шарлемань указывал на присутствие изображений львов на изделиях скифского и сарматского времени. Действительно, изображения львов, выполненные с почти анатомической точностью, нередко встречаются на различных золотых изделиях, найденных в скифских курганах. Это говорит о том, что лев был довольно обычным компонентом фауны Северного Причерноморья в период обитания там скифов. Интересно, что сцена охоты всадника на льва на фреске Киевского Софийского собора перекликается с чрезвычайно реалистичным изображением на ритуальной золотой чаше (IV в. до н. э.) из кургана Солоха (Запорожье): на ней с этнографической точностью изображены два скифа, один из которых поражает копьем напавшего на него льва (рис. 4). Вполне вероятно, что эти события происходили непосредственно в Скифии и лев действительно обитал там в те времена. Существует также старинный письменный источник, прямо свидетельствующий об обитании льва в Скифии в античное время (Скифией тогда считали область, расположенную к северу от Черного моря, ограниченную реками Дунаем на западе и Доном на востоке) и конной охоте скифов на него. Это рассказ античного писателя Лукиана Самосатского, жившего во II в. В одном из своих произведений он приводит драматический рассказ скифа Токсариса о том, как во время совместной охоты скиф по имени Белит, спешившись, бросился спасать своего побратима Баста, которого лев уже стащил с коня, вцепился в горло и раздирал когтями. Белиту удалось отвлечь льва на себя, но зверь убил и его, получив в схватке смертельную рану от меча. Участников битвы (скифов и льва) похоронили по скифскому обычаю — в курганах, рядом [12].

Рис. 4. Сцена охоты на льва. Позолоченная серебряная чаша из скифского кургана Солоха (IV в. до н. э.) [11]

А ведь реальные доказательства существования льва в относительно недавнее время на территориях, расположенных к северу от Черного моря, появились уже в начале XX в. Как ни курьезно, но ученые, находившие здесь костные останки львов, долго не могли поверить, что они принадлежали местным животным. Авторитетный палеонтолог В. И. Громова, анализируя костные останки животных, найденные при раскопках античного города Ольвия, расположенного на берегу Бугского лимана, что вблизи устья Днепра, обнаружила обломок верхней челюсти льва4. Точный возраст находки остался невыясненным, однако было известно, что город существовал с VI в. до н. э. по II в. Учитывая единичность и необычность этой находки, — до этого были известны только классические указания Геродота (V в. до н. э.) и Аристотеля (IV в. до н. э.), что в период ранней античности львы в Европе водились только во Фракии, — Громова заключила, что зверь был завезен в Ольвию издалека, возможно из Малой Азии, и содержался в неволе. В дальнейшем в Ольвии были сделаны новые замечательные находки.

Известный палеонтолог В. И. Бибикова обнаружила пять костей льва, принадлежавших не менее чем трем особям разного возраста, в слоях IV–II в. до н. э. [13]. Однако она почему-то не могла даже допустить мысли, что львы в то время были компонентом местной фауны и также объясняла свои находки тем, что этих зверей привозили издалека и содержали в зверинцах. Другой известный палеонтолог В. А. Топачевский, обсуждавший в работе о фауне Ольвии те же самые находки5, наряду с завозом и содержанием львов в неволе, осторожно допускал и возможность их обитания в окрестностях города [14]6.

Другую, помимо содержания в неволе, причину попадания костных останков льва в античные слои Ольвии предложил видный палеонтолог Н. К. Верещагин [15]. По его мнению, в Ольвию завозились львиные шкуры, изготовленные в виде ковра. Очевидно, при этом подразумевалось, что на таком изделии оставляли кости конечных фаланг пальцев с когтями и специально препарированный череп с верхней и нижней челюстями. Изображение подобного изделия — накидки из шкуры льва, наброшенной на голову Геракла, с хорошо различимой гривой и верхней и нижней челюстями, нередко встречается на греческих монетах и некоторых других металлических изделиях античного времени. Чеканились такие изображения и на монетах скифского царя Атея, правившего в северном Причерноморье в IV в. до н. э. Однако кроме нижней челюсти, костей пальцев и стопы в Ольвии были найдены и крупные кости конечностей львов [13]. А это свидетельствует о том, что, по крайней мере, часть костных останков попала в отложения не из импортированных шкур-ковров. Да и возможное использование древними жителями Северного Причерноморья таких ковров или накидок совершенно не исключает того, что их изготавливали из шкур местных львов.

Рис. 5. Голова льва. Костяное изделие из неолитической стоянки Вовниги (6,5–5,5 тыс. лет до н. э.) [19]

Ответить на вопрос о статусе льва в регионе окончательно посчастливилось той же Бибиковой. Кости зверя она обнаружила в материалах раскопок позднетрипольских поселений у с. Маяки (энеолит, 3 тыс. до н. э.), недалеко от устья Днестра, и у г. Болград (энеолит, середина 4 тыс. до н. э.), в нескольких километрах к северу от начала Дунайской дельты [16]. Кости из первого поселения принадлежали двум взрослым львам и одному львенку, а кость из второго — взрослому животному. Примечательно, что здесь было найдено орудие, изготовленное из лучевой кости льва, использовавшееся древними трипольцами для хозяйственных нужд. Новые открытия показали, что в то же время львы обитали и намного севернее — в лесостепной зоне среднего Приднепровья. Костные останки льва были найдены при раскопках энеолитического поселения Молюхов Бугор (вторая половина 4 тыс. до н. э. — первая половина 3 тыс. до н. э.), расположенного у с. Новоселица Чигиринского района Черкасской обл. Украины [17]. В дальнейшем в этом же местонахождении, но в более молодых слоях, были найдены кости еще двух особей льва [18]. В связи с этими находками чрезвычайный интерес представляет костяное изделие с вершиной в виде звериной головы (рис. 5), найденное в неолитическом местонахождении Вовниги (6,5–5,5 тыс. лет до н. э.), что в южной части долины Среднего Днепра [19]. Мне довелось осмотреть этот артефакт в Национальном научно-природоведческом музее НАНУ, и я пришел к выводу, что, возможно, это заколка для волос, выполненная из толстой боковой части кости конечности крупного зверя, а ее головка довольно искусно оформлена в виде головы льва. Похоже, что древние люди, населявшие юг Среднего Приднепровья в эпоху неолита, также были хорошо знакомы с этим зверем. Учитывая другие упомянутые находки костных останков львов, можно предположить, что в прошлом лев был распространен и в этом районе (рис. 6, крайняя восточная точка).

Рис. 6. Находки костных останков льва (6–2 тыс. лет назад), наложенные на карту Киевской Руси (1 тыс. лет назад)

Новые находки были сделаны и в Северном Причерноморье. В 1974 г. в Ольвии, в слое IV–II в. до н. э., были обнаружены два фрагмента лучевой кости льва, а в материалах землянки ольвийского предместья (V в. до н. э.) — фрагмент его черепа [20]. Кроме того, несколько зубов льва были найдены при раскопках раннеантичного (VI в. до н. э.) поселения Березань, располагавшегося на морском островке (в античное время это был полуостров) неподалеку от устья Днепровско-Бугского лимана [20]. Там же, в слое, датируемом второй половиной VI в. — началом V в. до н. э., был обнаружен фрагмент верхней челюсти небольшого льва7 [21].

Таким образом, лев существовал в Северном Причерноморье и дальше к северу, вплоть до Среднего Приднепровья, по крайней мере, в период от шести до двух тысяч лет назад. Тысячу лет назад значительная часть этой территории входила в состав или в зону влияния Киевской Руси (см. рис. 6). Нет никаких оснований полагать, что лев не дожил здесь до этого времени. Нам неизвестно ни о глобальных изменениях климата, произошедших за этот период, ни о катастрофическом росте воздействия антропогенных факторов (например, существенного увеличения численности населения в регионе). Известно также, что многие крупные животные, входившие в рацион льва: дикие лошади, куланы, туры, зубры, сайгаки, олени, косули, кабаны — обильно населяли исследуемый регион не только в период существования Киевской Руси, но и еще несколько столетий после ее исчезновения. По-видимому, лев исчез в регионе позже — вследствие наступления так называемого малого ледникового периода — глобального похолодания, которое началось в Европе в XIV в. и продолжалось вплоть до XIX в.; на это же время приходится и начало интенсивного и необратимого освоения региона кочевниками, пришедшими из Азии.

Изображения животных на фресках Софии Киевской

Мы уже упоминали об изображениях львов на старинных фресках в соборе Святой Софии в Киеве. Однако там есть и другие фрески с изображениями животных. Но сначала немного истории. В 1843 г. в Софийском соборе в Киеве под случайно отвалившейся штукатуркой открылись древние фрески, написанные в XI в. (считается, что собор построен князем Ярославом Мудрым, однако недавно появились доказательства того, что строительство началось еще при жизни его отца — Владимира Великого). Тогда же было решено расчистить и реставрировать фрески, многие из которых за восемь столетий сильно пострадали (значительная часть фресок из-за обвалов древней штукатурки была утеряна навсегда). С фресок соскребли слои нанесенных на них ранее клеевых красок, после чего, в период 1843–1853 гг., большинство изображений были «поновлены» — заново прописаны масляными красками. Качество такой реставрации, выполненной малоквалифицированными работниками, было не очень высокое, многие отреставрированные таким способом изображения, возможно, не всегда хорошо соответствовали исходным. О виде фресок перед этой реставрацией можно было судить по их акварельным зарисовкам, сделанным академиком Ф. Г. Солнцевым, руководившим реставрационными работами. Во второй половине XX в. были проведены новые реставрационные работы, в результате которых многие фрески были частично или полностью освобождены от позднейших наслоений. В настоящее время на фресках можно увидеть некоторые детали, недоступные прежним исследователям, однако часть рисунков утрачена или находится в плохом состоянии, поэтому акварельные зарисовки Солнцева, изданные им в 1871–1887 гг. [23], чрезвычайно важны.

Фрески с изображениями животных были найдены на стенах и сводах башен, где располагались лестницы, ведущие на хоры. Сейчас лишь часть из них доступна для осмотра посетителям Национального историко-культурного заповедника «София Киевская», к остальным доступ ограничен. Благодаря любезности администрации заповедника мне удалось осмотреть и эти фрески. На одних из них изображены фантастические или стилизованные животные, на других — различные охотничьи сцены, как, например, уже обсуждавшаяся сцена охоты на «лютого зверя». Первым попытался опознать изображенных на фресках животных Н. М. Сементовский [24], видевший фрески сразу после их «поновления» и сделавший очень простые, порой очень далекие от действительности зарисовки некоторых из них. В дальнейшем эти зооморфные изображения с разным успехом пытались трактовать многие ученые, исследовавшие фрески Собора, — историки, искусствоведы, археологи. Системно и профессионально к этому подошел зоолог Шарлемань. Ему удалось подтвердить или правильно определить видовую принадлежность большей части изображенных на фресках животных8. Однако, как мы увидим, некоторые важные изображения были определены неверно. Здесь мы рассмотрим только некоторые реалистические изображения животных, представляющие интерес для нашего исследования.

На одной из плохо сохранившихся фресок изображена группа всадников, преследующих мчащуюся во весь опор низкорослую лошадку (рис. 7). Никто из исследовавших эту фреску ученых не сомневался, что здесь отражена охота на дикую лошадь — тарпана (Equus gmelini). Эта сцена как бы иллюстрирует фразу из «Поучения» Владимира Мономаха о том, как он своими руками ловил и вязал диких коней, полностью приведенную в разделе о «лютом звере». Тарпаны не дожили до наших дней, они довольно долго существовали в восточноевропейских степях и исчезли здесь только в XIX в. Их внешний вид и особенности окраски неоднократно описаны, однако реалистические изображения этих животных практически отсутствуют. Примечательно, что темная серо-бурая окраска тарпана с Софийской фрески отличается от более светлой коричневатой окраски верховых лошадей. Рисунок чрезвычайно ценен тем, что дает представление, как выглядели тарпаны и какой они были масти.

Рис. 7. Охота на тарпана. Фреска Софийского собора в Киеве (XI в.) [8]

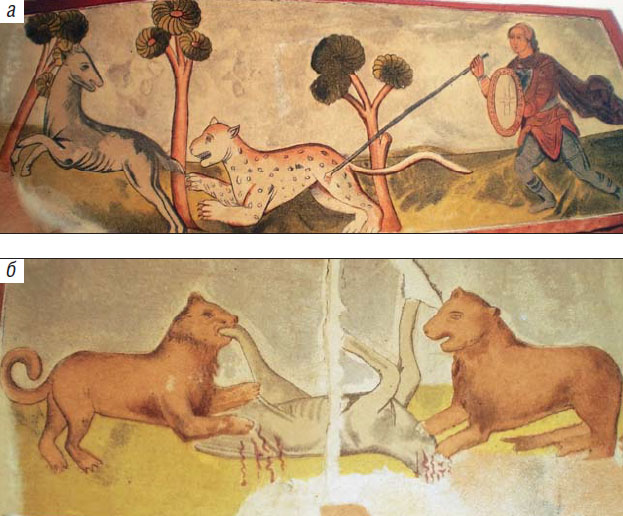

На одной из самых интересных композиций изображена погоня за похожим на лошадь животным пятнистого хищника кошачьей породы, за которым бежит охотник с копьем (рис. 8, а). Этот зверь был идентифицирован Шарлеманем как летописный пардус, или гепард (Acinonyx jubatus). Об отце Владимира Великого князе Святославе летописец писал: «легко ходя, аки пардус» [6]. В летописи [26] есть упоминание о пардусе, подаренном князем Святославом Ольговичем Юрию Долгорукому, через несколько лет такой же подарок получил от него и князь Ростислав Мстиславич. Упоминаются гепарды и в «Слове о полку Игореве»: «по Руской земли прострошася половци, аки пардуже гнѣздо» [2]: гепарды нередко охотятся семейными группами, состоящими из 2–3 подросших зверей одного выводка, — «гнездом», отсюда такое сравнение. Гепарды — чрезвычайно быстрые, способные догнать любое животное, звери. Они легко приручаются, и их издавна использовали для охоты. Гепард не может долго преследовать жертву на большой скорости, поэтому его напускали на дичь с близкого расстояния. Если гепарда напускали на крупного и сильного зверя, с которым справиться самостоятельно он не мог, ему достаточно было поймать и удерживать его до того, как подбежит охотник и добьет жертву. Сцена именно такой охоты на крупную дичь запечатлена на фреске. В настоящее время с гепардами почти не охотятся — в Азии, где гепард был распространен довольно широко, он практически вымер. Довольно большая популяция гепарда еще сохраняется в Африке.

Рис. 8. Фрески «Охота с гепардом» (а) и «Львы у добычи» (б). Середина XI в. [23]

Историки и искусствоведы, изучавшие эту композицию до Шарлеманя, писали, что на ней изображен барс, т.е. леопард. К сожалению, сейчас у некоторых историков появилась тенденция вновь приписывать это изображение леопарду с дальнейшими спекуляциями об особом символическом значении изображения на стене Софии Киевской именно этого животного. Однако довольно легкое телосложение, впалый живот, удлиненные ноги, тонкий и длинный, совершенно не свойственный леопарду, хвост, свидетельствует о том, что на фреске, конечно же, изображен гепард (рис. 9). Принципиально отличаются эти животные и формой и расположением пятен — у гепарда многочисленные мелкие черные пятна распределены по телу равномерно, а у леопарда они крупные и собраны группами в виде «розеток». На тюркских языках, в частности туркменском9, отличия в окраске подчеркиваются в названиях этих видов: если леопард по-туркменски просто «барс», то гепард — «алладжа-барс», что переводится как «пестрый леопард» [27]. То же означает и казахское название этого животного — «ала-барс». В связи с этим уже не выглядит тавтологией атрибуция изображения этого зверя выдающимися исследователями софийских фресок в XIX в. Д. В. Айналовым и Е. К. Рединым [28], как «пятнистого барса». Получается, еще задолго до Шарлеманя понимали, что на софийской фреске изображен не леопард, а гепард, просто тогда его называли иначе.

Рис. 9. Гепард. Фреска Софийского собора в Киеве (XI в.) [8]

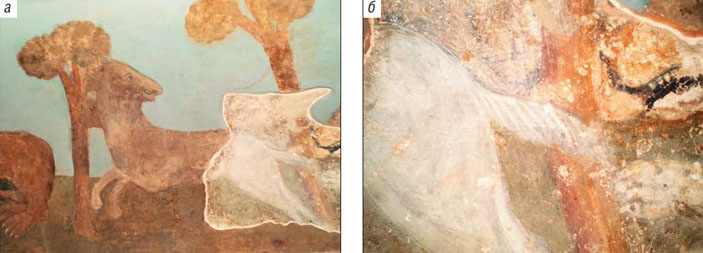

Рядом с динамичной сценой охоты с гепардом размещена композиция, изображающая двух львов, «терзающих» добычу — тушу лишенного головы копытного животного (рис. 8, б). Ранее каждого из этих двух зверей принимали то за медведя, то за тигра, то за льва, то за барса. Шарлемань, увлеченный своим открытием изображения охотничьего гепарда, решил, что эта пара тоже гепарды, объяснив совершенно чуждую гепардам массивность тела обоих зверей неудачной работой реставраторов и проигнорировав их однородную, без пятен, окраску. Только выдающийся исследователь фресок Софийского собора историк и археолог С. А. Высоцкий [29] уверенно идентифицировал этих зверей как львов, опознав их по гриве или по характерной кисточке на кончике хвоста. Действительно, по крайней мере, у одного льва (рис. 10, а) на шее можно разглядеть продольные полосы, которые должны обозначать гриву. Такие же широкие продольные линии можно разглядеть и у льва на фреске со сценой охоты на «лютого зверя» (см. рис. 1), которого Высоцкий [29], а вслед за ним и другие исследователи принимали за львицу. (Обозначенную черточками гриву на шее этого зверя можно увидеть и на акварельной зарисовке Солнцева [23], сделанной перед реставрационными работами в XIX в.) О наличии гривы свидетельствует и утолщенная расширяющаяся книзу шея «лютого зверя» (см. рис. 1). Зверь из пары, у которого полос, обозначающих гриву, рассмотреть не удается, имеет такую же мощную и толстую шею (рис. 10, б). Вероятно, его также нужно признать за льва-самца, так как на рисунке Солнцева оба зверя изображены с одинаково массивными шеями и с одинаково обозначенными гривами (см. рис. 8). Если рассматривать все эти изображения как реалистичные, то отсутствие пышной гривы может объясняться тем, что у европейских львов грива была развита в несравненно меньшей степени, чем, например, у африканских. То, что у львов с софийских фресок рыжие или желтовато-рыжие гривы практически не отличаются по цвету от общего окраса тела, может быть свидетельством того, что европейские львы в отличие от африканских редко бывали черногривыми; видимо, для них нормой была рыжая грива.

Рис. 10. Львы, «терзающие» добычу. Фрагменты фрески (а, б) Софийского собора. Фото автора

В медальон, на стене одной из башен собора, вписано изображение похожего на осла животного белой окраски (рис. 11, а). Ссылаясь на частые сообщения античных авторов [12] о белых диких ослах — онаграх, водившихся в причерноморских степях, Шарлемань идентифицировал это изображение как онагра (Equus hemionus); в русском языке более принятое название этого животного — кулан. Ученый полагал, что онагр на фреске изображен с отрезанной ногой и объяснял это тем, что на этих животных охотились и употребляли в пищу, и это как бы подчеркивается отсутствием ноги у онагра на рисунке. Следует сказать, что первым, кто назвал это животное диким ослом и привел собственную зарисовку, где правая нога зверя была «отрублена» по бедру (рис. 11, б), был Сементовский [24]. Именно эту зарисовку воспроизвел Шарлемань в одной из своих работ, позже он писал об отсутствии у онагра левой ноги [25].

Я тщательно проверил указанные источники [12] и не нашел там ни одного упоминания о белых онаграх. Из сходных сообщений было только упоминание античного географа Геродота о белых диких лошадях, водящихся у озера, из которого вытекает река Гипанис в Скифии, и сообщение другого античного географа — Страбона о том, что у скифских и сарматских племен было принято устраивать охоты на диких ослов в степях. Мне довелось часто наблюдать куланов в природе (на юге Туркмении, где их популяция сохранилась до настоящего времени), и могу удостоверить, что изображенное на медальоне довольно плотное животное с большой повернутой к зрителю головой, короткой толстой шеей и большими ушами имеет с куланом мало общего. Кулан действительно напоминает осла, но обладает более легким сложением, более изящной шеей и относительно меньшими ушами. Окрашен кулан довольно контрастно. Верх тела у него темный; его цвет варьирует от серо-желтого до коричнево-бурого, а низ светлый, почти белый. Белые куланы в природе не встречаются, и, как оказалось, античные авторы также о таких животных ничего не знали. Приходится признать, что на медальоне изображен не онагр, а обыкновенный домашний осел. Возможно, изначально осел не был белым — на современной фреске на белом теле животного, в частности на груди, видны не удаленные фрагменты серой краски (см. рис. 11, а), да и на рисунке Солнцева (рис. 11, в) он далеко не белый. Отсутствие ноги, чему уделялось повышенное внимание не только зоологами, но и современными историками, увидевшими в этом аллюзии на различные сюжеты из античной мифологии, где участвует трехногий осел, на самом деле мнимое: Сементовский ошибочно усмотрел в неясном переплетении трещин и линий, пересекавших изображение осла, отрезанную по бедру правую заднюю ногу (курьезно, но, включив воображение, почти то же самое можно «увидеть» и на зарисовке Солнцева (см. рис. 11, в). То, что это в прямом смысле артефакт, можно убедиться, сравнив рисунок Сементовского (см. рис. 11, б) с очищенной от позднейших наслоений фреской (см. рис. 11, а). На самом деле правая задняя нога осла находится на своем месте в целости, а левая не видна, поскольку скрыта за ней.

Рис. 12. «Тарпан или онагр». Фреска (а) XI в. Софийского собора в Киеве, закрашенная масляными красками в XIX в., и освобожденный от краски участок фрески (б), демонстрирующий особенности строения хвоста животного. Фото автора

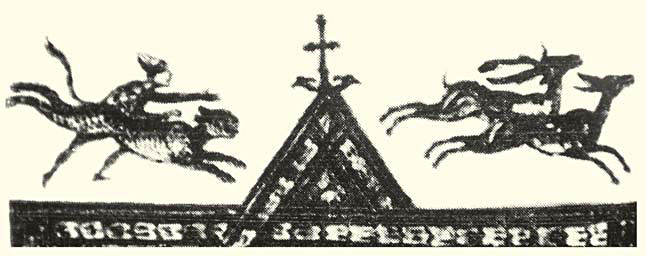

Таким образом, анализ фрески не подтвердил, что на ней изображен онагр. А ведь присутствие онагра (кулана) в районе Киева во времена Киевской Руси вроде бы подтверждалось находкой костей этого зверя при раскопках городища ХІ в. в Вышгороде, что неподалеку от Киева10. В связи с этим пришлось подробнее рассмотреть другие фрески, на которых предположительно изображены онагры. При обсуждении уже рассмотренных нами композиций со сценами погони гепарда за дикой лошадью — тарпаном, и львов у обезглавленной лошади, Шарлемань допускал, что на них, возможно, изображены не дикие лошади, а онагры. В настоящее время большая часть фигуры преследуемого гепардом зверя, покрыта слоем масляных красок, нанесенных при реставрации в XIX в., и только ее задняя часть освобождена от позднейших наслоений (рис. 12, а). Здесь хорошо видно, что у животного короткий, совсем не лошадиный хвост (рис. 12, б). На других фресках собора хвосты у лошадей, включая тарпана, нарисованы одинаково: все они имеют нормальный «лошадиный» вид — от основания расширяются, а к концу сужаются. Сходно изображен хвост и у осла в медальоне, из упомянутой фрески с «онагром». А у нашего животного хорошо просматриваются короткие и редкие штрихи-волосинки, отходящие не от основания хвоста, а от тонкого хвостового стержня на всем его протяжении (см. рис. 13, б). В закрашенной части фрески видно, что у этого зверя слишком тонкое для тарпана или онагра тело, неестественно расширенная в верхней части шея и, что важно, отсутствует ясно обозначенная грива (см. рис. 13, а). Это заставляет думать, что большая часть фрески была закрашена реставраторами XIX в. небрежно. Обратимся к зарисовке Солнцева, сделанной накануне реставрации в XIX в. (см. рис. 8, б). На ней изображено изящное тонконогое животное с длинной и относительно тонкой шеей без явных признаков гривы. Его трудно признать тарпаном или онагром. Если абстрагироваться от невысоких художественных достоинств этой фрески, то наиболее подходящая кандидатура — самка благородного оленя (Cervus elaphus). Необходимо отметить, что такие серьезные исследователи софийских фресок, как Айналов и Редин, изучавшие эту композицию задолго до Шарлеманя, писали, что здесь изображена «серая олениха» [28]. Оленем считал этого зверя и Солнцев [23]. Примечательно, что в иллюстрациях к византийской рукописи первой половины XI в. — Кинегетике Оппиана, бегущие олени оглядываются на преследующих их собак (рис. 13) точно так же, как оглядывается олениха на догоняющего ее гепарда на софийской фреске (см. рис. 8, б), тоже созданной в первой половине XI в. Да и позы убегающих оленей на этих рисунках и на фреске сходны. Очевидно, что при изображении оленей художники в то время пользовались сходными художественными приемами.

Рис. 13. Сцены охоты с собаками на оленей. Рисунки из византийской рукописи XI в. [29]

По-видимому, олени были довольно популярной дичью, на которую охотились с гепардами. На миниатюре византийского Евангелия (рис. 14), изданного в том же столетии, когда создавались софийские фрески, есть чрезвычайно динамичная сцена, изображающая охотника, напускающего гепарда на пару оленей — ланей (Dama dama). О том, что это лани, свидетельствуют светлые пятна на спинах зверей и характерная форма рогов у одного из них. Лань значительно меньше благородного оленя. Это наталкивает на мысль, что изображение оленихи на фреске неслучайно, ведь гораздо эффектней было бы изобразить погоню гепарда за оленем-самцом с рогами. Дело в том, что самец благородного оленя — крупное животное и явно неподходящая добыча для гепарда. В природе гепард обычно охотится на животных сходного с ним размера — например, на степных антилоп (джейранов или сайгаков). Даже самка благородного оленя, которая намного меньше самца, может оказаться довольно сложным объектом для гепарда, хотя, как мы уже говорили, ему достаточно догнать и остановить зверя — остальное сделает подбежавший охотник.

Рис. 14. Охота с гепардом на ланей. Миниатюра из византийского Евангелия XI в. [29]

Для определения преследуемого гепардом зверя необходимо пересмотреть и видовую принадлежность животного с соседней композиции, чью обезглавленную тушу терзает пара львов (см. рис. 8, а). Его также долгое время считали тарпаном или онагром, хотя многие старые исследователи софийских фресок видели в нем оленя [23, 29]. У этого животного также нет никаких признаков гривы, а по окраске и по габитусу оно совершенно походит на оленя из композиции с гепардом. Существенно и то, что характерная особенность рисунка бегущего оленя — отчетливые поперечные складки на брюхе (как и косые складки-штрихи на груди) — отображена и у этого животного (см. рис. 8, а, б). Совершенно очевидно, что здесь изображена не лошадь или кулан, а олень, такой же, как и на фреске с гепардом.

Рис. 15. «Охота на белку». Фреска XI в. Софийского собора в Киеве: ее зарисовка середины XIX в. [23]

Кроме описанных выше, на стенах соборных башен есть еще достаточно реалистические композиции, изображающие охоту на других, обычных для фауны Киевской Руси, зверей: медведя, оленя, кабана, лисицу и даже белку. Однако интерпретация последнего изображения, на мой взгляд, требует кардинальной ревизии. Проблема в том, что в композиции, изображающей охоту на белку, изображение самой белки до нашего времени не сохранилось. Уцелели только рисунки охотников: один из них целится в укрывшееся на дереве животное из лука, второй стоит под деревом с копьем, между ними — лающая на зверя крупная собака (рис. 15). Первым, кто назвал это животное белкой, был Сементовский [24], и в дальнейшем, вплоть до настоящего времени, никто из ученых, изучавших эту композицию, в этом не сомневался. Серьезные сомнения в том, что на этой фреске изображена охота на белку, возникли у меня. В Западной Сибири мне довелось наблюдать охоту промыслового охотника со специально обученной собакой-лайкой: собака находит белку в лесу и облаивает ее, пока не подойдет охотник и не добудет укрывшегося на дереве зверька метким выстрелом. И меня всегда удивляло, что на такого безобидного зверька, как белка, на фреске охотится два человека. Причем вооружение одного из них — короткое с толстым древком и широким наконечником копье. Такое копье называется рогатина, ее использовали при охоте на крупного зверя, — явно не пригодно для охоты на этого мелкого и юркого пушного зверька. Даже если охотнику удастся поразить белку рогатиной, ее шкурка будет безнадежно испорчена. Все это заставило меня изучить композицию с особой тщательностью.

О том, как выглядело укрывшееся на дереве животное, можно судить по акварельной зарисовке академика Солнцева и по очень простой черно-белой зарисовке этой сцены в статье Айналова и Редина [28] (есть также старинная черно-белая фотография Н. П. Негеля, опубликованная академиком И. Э. Грабарем в начале XX в. [30]). На обоих изображениях хорошо видно, что даже без учета перспективы (а ее явно пытался учесть художник), зверь, сидящий на дереве, намного больше белки. А толстое, явно не беличье, тело, коротенький и тонкий, также совсем не беличий, хвост свидетельствуют, что здесь изображено совсем другое животное (рис. 16, б, в). Округлая голова, треугольные заостренные уши свидетельствуют, что это зверь кошачьей породы, а очень короткий хвост однозначно указывает, что эта кошка — рысь (Lynx lynx). Оторочка из черточек по бокам головы, по-видимому, обозначает характерные для рыси густые удлиненные волосы, обрамляющие голову. Не противоречит этому определению и рыжевато-желтоватая (у рыси варьирует от желтоватой до почти серой) окраска зверя. Характерная для рыси пятнистость меха издалека обычно не видна, и художник попросту не отобразил ее на довольно мелком рисунке. Нередко эта пятнистость и вовсе не выражена. Для сравнения я подобрал фото рыси в сходной с изображенной на фреске позе и без видимой пятнистости меха (рис. 16, а).

Если признать, что на фреске изображена охота на рысь, становится понятным и казавшееся излишним для охоты на белку вооружение второго охотника. Очевидно, что после того как первый охотник поразит стрелой засевшую на дереве рысь и она свалится вниз, второй охотник добьет опасного зверя рогатиной. Если ему не удастся сделать это сразу и раненый зверь попытается убежать, то собака догонит и задержит его, дав ловцу возможность завершить охоту. Вообще эта сцена вызывает ассоциацию некоего урока — старший охотник (с усами и бородой) обучает охоте молодого (с юным безбородым лицом). Не изображены ли здесь исторические личности, например, князь Владимир и его сын, возможно, Ярослав, так как он мог быть реальным заказчиком этой композиции. Несомненно, что князья приобщали своих сыновей к охоте. Тот же Владимир Мономах в «Поучении» вспоминает, как он охотился со своим отцом на «всякъ звѣрь».

Таинственный «свист зверин»

В литературном памятнике XII в. «Слово о полку Игореве» упоминается «свист зверин», который поднялся с наступлением ночи, когда князь Игорь вел свое войско «по чистому полю» от Новгорода-Северского к Дону: «Солнце ему тьмой путь преграждало, ночь стенаниями грозными птиц пробудила, свист звериный поднялся... <...> Долго темная ночь длилась. Заря свет зажгла, туман поля покрыл, щекот соловьиный затих, галичий говор проснулся» [2]. Комментаторы и переводчики «Слова...» произвольно приписывали этот ночной свист различным зверям: волкам, косулям, сусликам и суркам. Зоолог Шарлемань в обстоятельном исследовании «Слова...», как источника знаний о природе Киевской Руси [25], обоснованно поддержал версию, что это могли быть суслики или сурки, единственные, как ему казалось, степные зверьки, способные громко свистеть. Однако в «Слове...» совершенно определенно указано, что «свист зверин» поднялся с наступлением ночи, а суслики и сурки — дневные животные, их свист можно услышать только в светлое время суток. Прекрасно это понимая, Шарлемань попытался устранить возникшее противоречие, попросту предположив, что в первых двух фразах описывается наступление ночи, а в следующей, — где «свист звериный поднялся», — наступившее утро. Последующие фразы, по мнению ученого, нужно относить уже к следующей ночи и утру. Конечно, такое предположение совершенно противоречит тексту, и, как мы вскоре увидим, совершенно не требуется. Прекрасно зная современную ему фауну степи и лесостепи, Шарлемань не мог предположить, что загадочный ночной свист могли издавать другие звери, в то время населявшие местность, через которую пролегал путь княжеского войска, а ныне там отсутствующие. Этими таинственными животными могли быть степные, или малые пищухи (Ochotona pusilla). Степные пищухи (рис. 17) ведут скрытный, преимущественно ночной, образ жизни и, несмотря на небольшие размеры (с маленького зайчонка), способны издавать очень громкие звуки, по которым легко можно установить их присутствие даже в ночное время. Известный зоолог Э. Эверсман, изучавший млекопитающих Оренбургского края в первой половине XIX в., так писал о степной пищухе: «Вечером, после захода солнца, зверьки эти выходят из нор и бегают, играют и свистят всю ночь» [31]. Знаменитый ученый-естествоиспытатель академик П. С. Паллас, сделавший первое научное описание степной пищухи как нового вида, отмечал, что громкий голос этого зверька слышен за несколько верст [32]. В степях Казахстана в конце весны (как раз время Игорева похода) и летом громкие голоса степных пищух слышатся так часто, что исследователям, заночевавшим вблизи их поселений, бывает трудно заснуть [33].

Согласно ископаемым находкам, степная пищуха была довольно широко распространена в Европе в период последнего оледенения. С наступлением голоценового потепления ее ареал существенно сократился, в настоящее время западная граница распространения степной пищухи — степи к востоку от Волги (рис. 18). Далее на восток она распространена преимущественно в степных районах Южного Урала, Северного и Центрального Казахстана. Здесь она часто предпочитает селиться в кустарниковых зарослях по балкам, оврагам и долинам рек. Однако есть данные, свидетельствующие, что в относительно недавнее время эти зверьки обитали и далеко к западу от Волги. Академик И. И. Лепехин во время одной из экспедиций, организованных Академией наук в междуречье Волги и Дона, в июле 1768 г. слышал свист и наблюдал чекалок (так тогда называли степную пищуху) в долине реки Иловли — левого притока Дона [34]. В топографическом описании Воронежского наместничества 1785 г., составленном С. И. Линицким [35], чекалки упомянуты в обширном перечне зверей, населявших местные степи, что отодвигает известную границу ареала степной пищухи в XVIII в. еще дальше к западу. Это краткое упоминание о степной пищухе в топографическом описании, свидетельствующее об обитании этих зверьков в Воронежском наместничестве еще в конце XVIII в., получило впоследствии неожиданное подтверждение. Зоолог С. И. Оболенский, проводивший исследования в Каменной Степи (водораздел рек Хопер и Битюг, правых притоков Дона) Воронежской губернии в 1921–1922 гг., собрал и определил кости животных, выброшенные из нор на поверхность сурками [36]. Среди большого количества костей мелких млекопитающих, водившихся тогда в Каменной Степи, им было обнаружено и несколько костей степной пищухи, к тому времени здесь уже вымершей (показательно, что все найденные здесь виды животных присутствовали и в перечне С. И. Линицкого). Эти находки подтверждают, что степная пищуха действительно обитала на территории Воронежской области в относительно недавнее время, по крайней мере, до конца XVIII в. Позже, известный палеозоолог И. Г. Пидопличко11 нашел кости степной пищухи в верхнем слое чернозема, примерно в 150 км к югу от Киева. На основании места залегания и степени сохранности костей он заключил, что возраст находки не превышает 100–150 лет. Конечно, такую датировку нельзя признать достаточно обоснованной. Однако в 1934 г. еще одна кость степной пищухи была найдена тем же ученым примерно в 150 км к юго-западу от Киева при раскопках славянского городища, разрушенного в XIII в., совместно с костями степных грызунов: слепышей, суслика и хомяков. Особенности залегания костей свидетельствовали, что они попали в захоронение уже после гибели городища. Таким образом, эти находки свидетельствуют о том, что войско князя Игоря передвигалось по районам, расположенным чуть ли не в середине европейской части ареала степной пищухи в то время.

Рис. 18. Сокращение ареала степной пищухи в Европе в XII–XX вв. Показаны находки в XII–XIX вв. и западная граница ареала в XX в.

Необходимо уточнить, где именно автор «Слова...» отметил «свист зверин», — это позволит нанести на карту еще одну точку, важную для понимания распространения степной пищухи в недавнем прошлом. «Свист зверин» упомянут в «Слове» при описании наступления ночи после дня, когда произошло солнечное затмение. Хотя в этом месте «Слова...» о затмении сказано только в одной краткой фразе: «Солнце ему тьмой путь преграждало», летописи [6, 26] описывают затмение, наблюдавшееся 1 мая 1185 г. ближе к вечеру, довольно подробно. Здесь для нас важно, что оно произошло довольно поздно — во второй половине дня (подтверждается и астрономическими расчетами), и что, согласно Ипатьевской летописи [26], войско князя Игоря переправилось через реку Северский Донец в тот же день, после чего направилось к Осколу, левому притоку Северского Донца, где князь два дня ожидал своего брата Всеволода с войском. Из «Слова...» также следует, что после солнечного затмения последовал длительный ночной марш. Следовательно, искомая точка (вернее район) находится где-то в нижней части междуречья Северского Донца и Оскола, по-видимому, ближе к Донцу (см. рис. 18, точка XII).

***

Итак, в результате нашего исследования получены новые доказательства того, что загадочный «лютый зверь», неожиданно напавший на князя Владимира Мономаха на охоте и поваливший его вместе с конем, был лев. Согласно палеонтологическим данным, лев существовал в Северном Причерноморье и дальше к северу, вплоть до Среднего Приднепровья, по крайней мере, в период от шести до двух тысяч лет назад. Тысячу лет назад значительная часть этой территории входила в состав или в зону влияния Киевской Руси.

Ревизия реалистических изображений животных на фресках XI в. Софийского собора в Киеве позволила получить новые интересные сведения о фауне Киевской Руси, а также судить том, как могли выглядеть некоторые звери, ныне здесь исчезнувшие. На сегодня в Софии Киевской выявлены изображения: львов, тарпана, оленей, кабана, лисицы, рыси, а также гепарда, используемого в качестве охотничьего зверя.

Выяснено, что таинственный ночной свист — «свист зверин», который слышали участники военного похода князя Игоря на половцев, издавали маленькие зверьки — степные пищухи, во времена Киевской Руси довольно широко распространенные, а к настоящему времени вымершие на большей части своего европейского ареала.

Литература

1. Поучение Владимира Мономаха.

2. Слово о полку Игореве. Л., 1985.

3. Житков Б. М. К терминологии рода Felis // Бюллетень МОИП. Отд. биол. 1936; 45(3): 225–232.

4. Шарлемань Н. В. Загадочный зверь древней Руси // Зоологический журнал. 1964; 43(2): 293–296.

5. Сказания русского народа, собранные И. Сахаровым. Т. 2. СПб., 1849.

6. Лаврентьевская летопись. ПСРЛ. Т. 1. М., 2001.

7. Былина «Данило Ловчанин».

8. Государственный архитектурно-исторический заповедник «Софийский музей». Киев, 1990.

9. Корнієнко В. В. Корпус графіті Софії Київської. Ч. ІV. Київ, 2013.

10. Высоцкий С. А. Киевские граффити XI–XVII вв. Киев, 1985.

11. Мозолевський Б. М. Скіфський степ. Київ, 1983.

12. Латышев В. В. Известия древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе // Вестник древней истории. 1947; 1–4; 1948. 1–4; 1949. 1–4.

13. Бібікова В. І. Фауна Ольвії та її периферії за матеріалами розкопок 1935–1948 рр. // Археологічні пам’ятки України. 1958; 7: 143–155.

14. Топачевский В. О. Фауна Ольвії // Збірник праць Зоологічного музею АН УРСР. 1956; 27: 61–129.

15. Верещагин Н. К. Млекопитающие Кавказа. М.; Л., 1959.

16. Бибикова В. И. Костные остатки льва из энеолитических поселений Северо-Западного Причерноморья // Вестник зоологии. 1973; 1: 57–63.

17. Журавлев О. П., Маркова Е. В. Остеологические материалы из поселения Молюхов Бугор // Восточноевропейский археологический журнал. 2002; 5(18).

18. Журавльов О. П. Новые остеологические материалы из энеолитического Северного рва поселения Молюхов Бугор // На східній межі Старої Європи: матеріали міжнародної наукової конференції. Кіровоград, 2015; 55–57.

19. Kovalchuk O., Gorobets L., Veiber A. et al. Animal remains from Neolithic settlements of the Middle Dnieper area (Ukraine) // International Journal of Osteoarchaeology. 2018; 28: 207–215.

20. Журавльов О. П. Кiстковi рештки ссавцiв в Ольвii та на Березанi (Дослiдження 1972–1976) // Археологiя. 1983; 42: 80–84.

21. Яниш Е. Ю., Каспаров А. К. О костных остатках поселения архаического времени Березань в Северном Причерноморье (Украина) // Археологические Вести. 2015; 21: 124–139.

22. Журавльов О. П. Тваринництво та мисливство у трипільських племен на території України. Київ, 2008.

23. Солнцев Ф. Г. Киевский Софийский собор. Древности Российского государства. Вып. 1–4. СПб., 1871–1887.

24. Сементовский Н. Сказание о ловах великих князей киевских. СПб., 1857.

25. Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания, автобиографии, переписка. Киев, 2014.

26. Полное собрание русских летописей. Т. ІІ. Ипатьевская летопись. М., 2001.

27. Гептнер В. Г., Наумов Н. П., Юргенсон П. Б. Млекопитающие Советского Союза. Т. 2. Ч. 1. М., 1967.

28. Айналов Д., Редин Е. Киево-Софийский собор. Исследование древней мозаической и фресковой живописи // Записки Имп. Русского археологического общества. 1889. IV: 231–281.

29. Высоцкий С. А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. Киев, 1989.

30. Грабарь И. История русского искусства. Т. VI. М., 1913.

31. Эверсман Э. Естественная история Оренбургскаго края. Ч. 2. Казань, 1850.

32. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской Государства. Ч. 3. СПб. 1788.

33. Слудский А. А., Бернштейн А. Д., Шубин И. Г. и др. Млекопитающие Казахстана. Т. 2. Алма-Ата, 1980.

34. Лепехин И. Дневные записки путешествия Ивана Лепехина по разным провинциям российского государства в 1768–1769 гг. Ч. 2. СПб., 1771.

35. Описание Воронежского наместничества 1785 г. Воронеж, 1982.

36. Оболенский С. И. Заметки о зверях Каменной степи Воронежской губернии // Природа и охота. Сборник. Харьков. 1926; 5–25.

1 Правда, автор признавал, что в другом словаре, изданном в конце XVI в. [5], название «зверь лют» приписывалось леопарду.

2 Цвелых А. Н. Птицы древнего Херсонеса на мозаиках и фресках византийского времени // Природа. 2015. № 8. С. 21–32.

3 Там же, на северном фасаде церкви, было найдено еще одно изображение льва с характерной кисточкой на конце хвоста и с черточками, обозначающими гриву, но значительно худшей сохранности [10]. Разнообразные (разной сохранности и степени детализации) рисунки, изображающие львов, найдены и в Софийском соборе [9].

4 Громова В. И. Лев в Европе в историческое время // Природа. 1928. № 10. С. 929–930.

5 Н. В. Шарлемань также использовал эти данные, однако он смешал редкие ископаемые находки обыкновенного льва с более многочисленными находками другого вида — пещерного льва Panthera spelaea. Пещерный лев жил в ледниковое время и вымер с наступлением голоценового потепления, а обыкновенный лев начал заселять Европу позже — когда здесь уже существенно потеплело.

6 Эта работа появилась в печати на два года раньше, чем обсуждаемая в ней работа Бибиковой; так случилось, что ее рукопись пролежала в редакции шесть лет и была опубликована позже статьи Топачевского.

7 Для объективности, следует упомянуть и об ископаемых находках в исследуемом регионе еще одного предполагаемого претендента на «лютого зверя» — леопарда (Panthera pardus). Как правило, кости леопарда попадались в тех же местонахождениях что и льва, но в несравнимо меньшем количестве. Бибикова [13] обнаружила в Ольвии, в слое IV–II вв. до н. э., обломок челюсти этого зверя. Впоследствии Топачевский [14] выявил в этом местонахождении еще один обломок челюсти леопарда, но в более позднем слое — 0–II вв.; еще один такой обломок он обнаружил в смешанном не датированном слое. Недавно кость леопарда найдена и при раскопках энеолитического поселения Молюхов Бугор в Среднем Приднепровье [22], где, как мы уже обсуждали, были обнаружены многочисленные кости львов. Кроме того, реалистические изображения леопардов, хотя и значительно реже, чем львов, встречаются на золотых изделиях из скифских курганов. В частности, великолепные, выполненные с почти анатомической точностью (прекрасно видны даже пятна на шкуре) фигурки леопардов (как, впрочем, и львов) можно увидеть на знаменитой золотой пекторали из царского кургана Толстая могила, найденной выдающимся археологом Б. Н. Мозолевским [11].

8 Его первая статья, посвященная анализу изображений животных на фресках Софии Киевской, появилась в 1938 г., в дальнейшем было опубликовано еще несколько небольших работ на эту тему, последняя — в 1973 г., уже после смерти автора. В 1950–1960-х годах Н. В. Шарлемань обобщил результаты своих исследований по фауне Киевской Руси в специальной монографии, где значительное место было отведено и фрескам Софии Киевской. Опубликовать это исследование при жизни автора не удалось. Впоследствии книга была издана в нескольких вариантах, здесь я использую последний наиболее полный вариант этой работы, опубликованный в 2015 г. [25].

9 В Туркмении азиатские гепарды сохранялись довольно долго — до середины XX в. Я был знаком с людьми, в молодости охотившимися на гепардов, и видел фотографии, где они были изображены рядом с убитыми, возможно последними, туркменскими гепардами.

10 Зубарева В. И. Фауна Киева 1000 лет назад // Природа. 1940. № 8. С. 82–86.

11 Пидопличка И. Г. Время вымирания малой пищухи на юге СССР // Природа. 1934. № 12. С. 78–80.

Конечно же, никакой "киевской руси" существовать не могло.

-

-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81

В природе нет никакой "украины", это фейк похуже "киевской руси". Мой прадед, георгиевский кавалер, проткнул поляка штыком за то что он назвал его украинцем. В первую мировую это было жутким оскорблением.%D1%8C

А река вполне возможно использовалсь варягами за т и получила название.-

В природе нет никакой "украины", это фейк похуже "киевской руси".

ПРОСТО красава

но нужно дополнить московия не россия а улус Золотой орды

засем всего доброгоА река вполне возможно использовалсь варягами за т и получила название.

правда спасибо-

Это как сказать. Россия никогда не была улусом Золотой Орды -не было тогда еще России. Московия была, но потом подчинила себе Улус Джучи и хохлов с Диким Полем впридачу.

Слово же "украина" происходит от польского "быдло краинное" -страшное оскорбление.-

Вы чудо как ХОРОШИ

Москва это финно-угорские племена.

и варяги (росы)

Я наконец понял московиты угро-фины жыли на дальней окраине и для поднятия самооценки украли название у варягов и стали именоватся Росией. Можно я в дальнейших интернет ср... дискусиях буду ссылатся на ВАС как авторитета в этом вопросе и сторонника вышеозвученой гипотезы ? да спасибо-

Ссылайтесь. Только про окраину не надо , быдло краинное это как раз то, от чего происходит фейк "украина", Московия -не окраина.

Было же примерно так. Мокши сидели на болотах у реки Москвы и ели жаб -тут жабы большие и вкусные. А тут евреи изгнали варягов из Киева-им не нужны конкуренты. Пошли обиженные варяги на север и пришли к москалям. И сказали; "Москали! Давайте создадим Орду на 1/6 часть земного шара, а евреев и прочих хохлов в Киеве поработим нахрен ибо достали они нас!". Не вопрос, сказали москали. Вот жабу доедим так сразу и приступим.

И получилось!

Это как раз и нужно цитировать.

-

-

-

-

-

Не говоря уж о животных, которые были не свойственны данному региону, то есть не обитали на территории Западной Европы. Рисовали таких животных понаслышке, по описанию путешественников, странников.

Или по привезённым мёртвым животным, которые находились уже в стадии разложения.

Отсюда куча так называемых бестиариев со странными существами.

Даже великие учёные Древнего мира давали совершенно дичайшие описания разных "диковинных" животных.

Про плохие рисунки на Западе мы всегда со знакомыми смеялись, хороших художников сожгли на костре.

А тут в чём дело? Не ясно. Я бы за такие фрески и изображение на кол посадила. Халтура чистой воды. Возможно, приглашали "художников" из-за границы.

Выделяется отличным качеством изображения льва только серебряная чаша на рисунке 4.

Тут же, на сайте, или это была лекция Дробышевского показывали настенные изображения животных, охоты, много более лучшего качества. Где-то в пещерах, много раньше.

Так в чём же причина?

Рис. 1. Сцена охоты на льва. Фрагмент фрески на стене Софийского собора в Киеве (XI в.) [8]