Эротика без эротизма

Сергей Комиссаров, Александр Соловьев, Дмитрий Черемисин

«Наука из первых рук» №1–2(91), 2021

На протяжении последних трех с лишним десятилетий памятник наскального искусства Канцзяшимэньцзы, расположенный в уезде Хутуби в Синьцзяне, примерно в 150 км к западу от г. Урумчи, привлекает внимание и туристов, и исследователей. Под скальным навесом обнаружено совершенно уникальное панно, на вертикальной плоскости которого изображена композиция из более сотни персонажей. Эти изображения во множестве онлайн-публикаций, не имеющих отношения к науке, классифицируются как собрание древнейшего порно либо образцы первобытного эротизма.

Эрот нас отчуждения лишает, общением наполняет, всякие дружеские собрания ... устрояет, будучи предводителем во время праздников, хороводов, жертвоприношений...

Платон. Пир (пер. С. А. Жебелева)

В центре изобразительного поля панно Канцзяшимэньцзы — композиция, представленная в основном антропоморфными фигурами, изображенными в единой иконографии с рядом деталей как общих для всех, так и присущих лишь отдельным персонажам (хвост у некоторых мужских фигур, уши, разнообразные прически и головные уборы, возможно, украшения из перьев и т. п.).

Все персонажи явно обнажены, у мужчин акцентирован фаллос, у женщин выделены бедра; встречаются и персонажи с сочетанием обоих признаков, которых китайские исследователи определяют как «гермафродитов». Однако стиль изображений нельзя назвать реалистическим. Хотя, с одной стороны, совершенно очевидно, что на скале воспроизведены легко узнаваемые действия сексуального характера, множество деталей, с другой стороны, однозначно указывает на то, что это события фантастического мира, относящиеся к жизни мифа.

Рядом с обычными человеческими телами мы видим так называемые личины — изображения отделенных от туловища голов анфас с деталями лица, которые идентичны физиогномике полноценных фигур. Есть и «неполные» антропоморфные изображения без головы, рук, ног, а также фантастические фигуры с двумя или тремя головами, с личинами на груди (Комиссаров, Черемисин, Соловьев, 2020). Петроглифам ансамбля присущи еще многие любопытные особенности, но главная из них — множество композиций откровенно сексуального характера или, как было принято говорить в отечественной археологической науке, «эротических сцен».

Разумеется, фигуры с признаками гермафродитизма и коитальные сцены неоднократно встречаются в составе петроглифов разных регионов — исследователи первобытного искусства даже выделили ряд повторяющихся сюжетов с участием двух и более персонажей. Однако, пожалуй, нигде больше нет такой плотной концентрации сюжетов сексуального содержания, как в Канцзяшимэньцзы, где они составляют основу всего ансамбля.

Место для наскального панно явно было выбрано неслучайно — у подножья горы, защищающей от господствующего холодного ветра, под скальным навесом, укрывающим от дождя и снегопада. Рядом, в 30 м, бьет родник — перед нами идеальная площадка для проведения племенных ритуалов. О том, что святилище использовалось долго, свидетельствует двухметровый слой золы и пепла, обнаруженный на площадке перед памятником. (Ван Бинхуа, 2010)

«Раннее порно с транссексуальной оргией»

Наши китайские коллеги, датируя памятник в широком хронологическом диапазоне от неолита до раннего железного века, предлагают и широкий спектр его прочтений. Они относят его к творчеству разных народов (саков, юэчжей и др.) и связывают семантику петроглифов с патриархальным обществом, культом плодородия, шаманизмом, фаллическими культами и т. п. Не все их интерпретации кажутся нам достоверными, но они кардинально отличаются от онлайн-публикаций с фотографиями и прорисовками фрагментов тянь-шаньской композиции, заполнивших интернет-пространство, которые сопровождаются лихими комментариями на тему «сексуальных извращений» в древности.

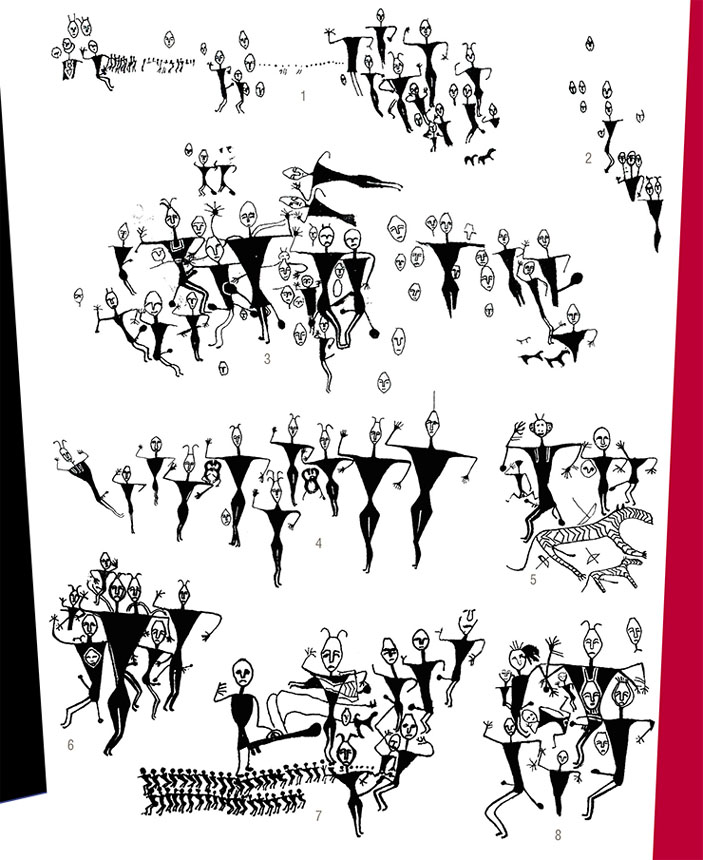

Петроглифы Канцзяшимэньцзы нанесены на высоте 2,5–10 м от дневной поверхности. Общий размер наскального панно — 14×9 м, но фигуры сконцентрированы в основном на площади, вдвое меньшей (около 60 м²). Изображения наносились на скалу в технике контррельефной выбивки с последующей прошлифовкой; внутри выбитых контуров сохранились следы красной, реже белой и желтой красок. Профессор Ван Бинхуа, который первым детально обследовал памятник в 1987 г. и сделал первую научную публикацию, разделил все изображения на восемь основных групп. По: (Синьцзян тяньшань, 1990). Подготовил к печати А. И. Соловьев

Так, корреспондент солидного британского новостного онлайн-издания IBTimes сообщил, что «пещерное искусство Китая демонстрирует самое раннее порно с транссексуальной оргией», сославшись на «свежий взгляд» некоей Мэри Мицьо, которая обнаружила в петроглифах Канцзяшимэньцзы и гомосексуальные контакты, и групповой секс с трансгендером, и акт мастурбации (Gover, 2013).

Поскольку ни один сколько-нибудь квалифицированный археолог никогда бы не произнес такого бреда, мы решили выяснить подробности жизненного пути г-жи Мицьо. Оказалось, что родилась она в СССР, но еще в младенчестве была увезена родителями в США. Получив степень доктора права в Нью-Йоркском университете, приехала в Киев в качестве политического обозревателя газеты «Лос-Анджелес таймс». В настоящее время она пребывает в качестве фрилансера, рекламируя себя как «профессионала международных проектов широкого профиля». К археологии, как и следовало ожидать, никакого отношения не имеет.

Трудно понять, почему редакторы весьма влиятельного интернет-журнала Slate заказали статью о Канцзяшимэньцзы именно г-же Мицьо — вероятно, рассчитывали на сенсацию, пусть и скандального характера. И расчет этот оправдался. В материале, опубликованном под броским названием «Археология — не для ханжей», упоминались «сдвинутые на сексе древние» (sex-crazed ancients), которые «скрутили себе мозги» (screwing their brains out) в поисках забав и плодовитости (Mycio, 2013).

Что ж, поскольку никто из западных коллег не вступился за ошельмованных «древних», то попробуем это сделать мы, предварительно договорившись о терминах.

Эрос Перворожденный

Было бы нелепо отрицать, что изображения Канцзяшимэньцзы теснейшим образом связаны с теми проявлениями сексуальной сущности в культуре древних обществ, которые на концептуальном уровне реализуются в понятии эротики в изначальном смысле этого термина.

Такие мужские персонажи с гипертрофированным фаллосом исследователи интерпретируют как манифестацию производительной потенции индивида и «родового тела»

Если обратиться к материалам греческой мифологии — например, к «Теогонии» Гесиода, — Эрот вместе с Хаосом и Геей входил в состав троицы богов-демиургов, где, по пояснению Аристотеля, Хаос представлял пространство, Гея — праматерию, а Эрот-Эрос — движущую силу (Лебедев, 2008). В космогонии орфических гимнов — обращений к богам в стихотворной форме, Эрот выступал также в образе Протогона (Перворожденного) — двуполого существа, символизирующего неразрывный союз женского и мужского начал.

Поэтому появление фигур двуполых андрогинов в составе петроглифов можно считать вполне закономерным, и это служит дополнительным указанием на архаичность изображаемых сюжетов. Уже сравнительно поздно от этой суровой космологической линии отделился эротизм как культурный феномен, который апеллирует к чрезмерной чувственности, повышенной половой возбудимости индивида и эксплуатирует эту возбудимость.

Сакральное с неизбежностью переходит в мирское, но когда совершился этот переход в данном случае — сказать трудно: везде это происходило по-разному, но, судя по имеющимся данным, намного позднее бронзового века. Поэтому глупо называть древние картины порнографией, которая как раз и является одним из крайних проявлений эротизма. Совершенно прав был китайский журналист, который в свое время написал, что представленные на петроглифах «сексуальные ритуалы» древнего общества абсолютно противоположны по смыслу западной «сексуальной революции» 1960–1970-х гг. (Цинь Жэнь, 2002). У древних были более важные дела, чем тешить похоть впечатлительных потомков: им надо было выстраивать и поддерживать мировой порядок.

Один из архетипов мифотворчества, служившего источником и содержанием первобытного искусства, связан с мифологемой рождения. Именно она актуализирована в композиции Канцзяшимэньцзы, состоящей из двух групп схематичных человеческих фигур, стоящих в ряд друг за другом. Иногда этот ряд начинается серией округлых точек, которые затем трансформируются в шеренгу маленьких человечков, где точка становится головой.

Особенно интересна композиция, в которой два фаллических персонажа осуществляют коитус с женским персонажем, и непосредственно от женской фигуры отходит ряд точек, а затем — два ряда маленьких человеческих фигур. В другой части панно есть группа, в которой отдельный ряд точек идет от лишенного головы персонажа к «личине» (утраченной голове?), а также шеренга из человечков, идущих в сторону сидящей одиночной фаллической фигуры (возможно, местный вариант ищущих упокоения «на лоне Авраамовом» (От Луки святое благовествование, гл. 16, стих 22).

На одной из многофигурных композиций Канцзяшимэньцзы два фаллических персонажа осуществляют коитус с женским персонажем, от которого отходят два ряда маленьких человеческих фигур. По мнению ученых, эта сцена служит отражением связи предков и потомков

Интерпретируя древние изобразительные памятники, мы часто не в состоянии понять конкретное содержание той или иной композиции, воплотившей древнюю мифологему. Особенно трудно реконструировать смысл отдельных фигур людей и животных, ведь они могут иметь символический характер, а семантика изображения определялась контекстом, который утрачен. Но в данном случае, ориентируясь на содержательное единство ансамбля изображений, объединенных общим замыслом, манифестированным сюжетами, включенными в единое изобразительное и смысловое поле ансамбля, мы можем надеяться на достоверные реконструкции.

«Эротика» эпохи бронзы

Прежде всего, следует обратиться к датировке ансамбля петроглифов Канцзяшимэньцзы. Известно, что антропоморфные сюжеты и, в первую очередь, изображения «личин» доминировали в наскальном искусстве Евразии эпохи бронзы.

Большой «материал для размышления» дает обращение к еще одному уникальному памятнику на территории Синьцзяна — могильнику Сяохэ в районе Лобнора, где были найдены довольно многочисленные деревянные маски с выраженными европеоидными чертами и подчеркнутым носом (Молодин, 2019). И те же особенности мы можем видеть на наскальных изображениях из Хутуби. На возможность такой интерпретации указывает то обстоятельство, что, судя по фотографиям, кончики носа у рельефных наскальных изображений оказались утраченными, что вполне вероятно, если они, как и у масок из могильника, заметно выступали вперед. Добавим и напрашивающуюся аналогию масок в могилах с изображениями «личин» на петроглифах.

Деревянные погребальные маски из могильника Сяохэ. Фото А. Соловьева

Кроме того, остроугольные головы антропоморфов с отходящими от них одной-двумя короткими черточками-«рожками» изображали, по мнению профессора Лю Сюэтана (2015), не высокие колпаки саков, а конические войлочные шапки с округлым верхом. Такие головные уборы, как правило, украшенные перьями, были «в моде» у покойников Сяохэ. На этом основании исследователь относит оба памятника к одному культурному потоку и временному периоду. В настоящее время культура Сяохэ вполне доказательно отнесена к эпохе развитой бронзы и датирована XVII–XV вв. до н. э. Соответственно, к этому же периоду предлагается отнести и памятник Канцзяшимэньцзы. Возможными создателями этого памятника были тохары — древний и загадочный индоевропейский народ, преодолевавший Тянь-Шань с севера на юг.

Необычные остроугольные головы с отходящими от них «рожками» могли принадлежать людям, одетым в конические войлочные шапки с перьями. На этом основании Канцзяшимэньцзы можно отнести к культуре Сяохэ и датировать XVII–XV вв. до н. э. (Лю Сюэтан, 2015)

Любопытную аналогию предложил профессор Линь Мэйцунь (2003), указавший на изображения мужчины и женщины («шаманов»), нарисованные на сосудах культуры Тяньшань-бэйлу в Восточном Синьцзяне. Он считает, что основные приемы изображения (тела треугольной формы, раскрытая пятерня) полностью соответствуют традиции Канцзяшимэньцзы, поэтому датировка культуры, к которой относятся сосуды с росписью (примерно XVIII в. до н. э.), может быть применима и к петроглифам.

На этих древних петроглифах с Калбак-Таша — настоящей коллекции наскальных изображений в Горном Алтае (слева), а также с различных памятников на территории Монголии (справа) предположительно представлены ритуальные сцены эротического характера. В большинстве композиций присутствует лук со стрелами — этот элемент встречается и на панно Канцзяшимэньцзы. По: (Черемисин, 2002)

В этом сюжете связаны два мотива: сексуальный и нападение хищника на людей, что встречается и на других памятниках древности

Особо выделим сцены нападения «тигра» (или какого-то другого хищника) на антропоморфные персонажи, в том числе в состоянии коитуса. Судя по иной технике нанесения (глубокой гравировке) и аналогиям на объектах скифского времени, тигры были вырезаны на скальной поверхности позднее, чем основная композиция, но при этом совершенно осмысленно вписаны в ее состав, образуя единый сюжет.

В ряде подобных композиций на других памятниках наскального искусства собственно соитие не показано, однако сексуальная основа подобных сцен обозначена предельно ясно, и их семантическое сходство или даже тождество очевидны. По крайней мере, в двух композициях — из урочища Бичигтын-Хад в Гобийском Алтае (Монголия) и Ешки-Ольмес в Джунгарском Алатау (Казахстан) — реализован один и тот же сюжет, в котором связаны два мотива: сексуальный и нападение хищника на людей. По стилю эти сцены можно датировать началом — первой половиной I тыс. до н. э., а их истоки усматривать в изобразительных памятниках середины II тыс. до н. э. (для востока Евразии это петроглифы и рисунки на плитах могильников окуневской и каракольской культур).

Что касается интерпретации других изображений в составе композиции Канцзяшимэньцзы, то возможность их «прочтения» связывается с выделением ряда смысловых блоков (речь идет об искусственной «раскадровке» единого изобразительного поля):

- мужские персонажи с гипертрофированным фаллосом как манифестация производительной потенции индивида и «родового тела»;

- «неполные» фигуры, в том числе вышеупомянутые «личины» (головы или маски), обезглавленные и другие, возможно, расчлененные тела (как противостояние Эроса и Танатоса);

- «инкорпорированные» друг в друга и многоголовые персонажи — демонстрация «соединения» ранее разъятого, расчлененного;

- ряды точек, отходящие от сцены коитуса и превращающиеся в ряды крошечных человеческих фигур, — моделирование генерации рода от зачатия до смерти, отражение связи предков и потомков.

Отдельно следует подчеркнуть иконографическое сходство (за исключением деталей) всех антропоморфных образов как явное указание на родство воспроизведенных персонажей. Большинство фигур показано в динамике — они как будто исполняют некий танец в качестве непременного элемента обряда.

По мнению профессора Лю Сюэтана (2016), устойчиво повторяющаяся поза «танцоров диско» (правая рука согнута в локте и поднята вверх, левая опущена вниз) воспроизводит знак свастики. Этот сакральный знак имел самое широкое распространение на всей территории Евразии начиная с эпохи неолита и выступал в качестве символа плодородия, в первую очередь, женского.

Исходя из многочисленных этнографических и фольклорных материалов, мы можем констатировать повествовательное единство большей части гигантской картины, являющейся подробным отражением древних мистерий, связанных с родовыми или племенными культами и сакральными брачными ритуалами. Семантика ансамбля петроглифов Канцзяшимэньцзы поддается расшифровке в контексте мифологии населения Евразии эпохи палеометалла. По сути, это зримое воспроизводство представлений о натальных, инициационных и посмертных превращениях человека, о модели существования рода или племени в природно-космических циклах, о трансформациях как индивидуального организма, так и «родового тела» социума.

Следует также отметить близкое иконографическое сходство антропоморфных персонажей. Их единство мы понимаем как выражение родства всех участников действа — не обязательно физического, но, по меньшей мере, общественного. Поскольку бытие архаичных обществ вращается вокруг важнейших видов деятельности, связанных, в первую очередь, с их жизнеобеспечением, это предполагает, по справедливому замечанию выдающегося этнолога Б. Малиновского (2015, с. 65–66), «общую заинтересованность единых корпоративных групп, постольку всякий религиозный обряд должен быть публичным и проводиться коллективно». При этом у членов таких сообществ, «всем сердцем предающихся отправлению обряда», возникает особая атмосфера единоверия, и злые «разрушительные силы рока в час духовного испытания или непосильного бремени ... рассеиваются благодаря системе взаимной поддержки».

Накопленные этнографические материалы свидетельствуют, что «физиологические стадии человеческой жизни, и прежде всего ее переломные моменты, такие как зачатие, беременность, роды, наступление половой зрелости, бракосочетание и смерть, составляют ядро бесчисленных верований и обрядов ... а представления о зачатии как о реинкарнации предка, внедрении в женщину духа-ребенка, магическом оплодотворении в той или иной форме существуют почти у всех племен и, как правило, связаны с выполнением различных обрядов и религиозных предписаний» (Там же, с. 37–38).

Важнейшие моменты существования человека архаичных и традиционных обществ маркировались так называемыми обрядами перехода (rites de passage), которые выделил французский антрополог А. ван Геннеп. Они носили многоаспектный характер, но, пожалуй, важнейшей составляющей для участников было «систематическое ознакомление ... с мифами и священными преданиями, постепенное приобщение к племенным мистериям и демонстрации сакральных образов», служивших «исключительно эффективным средством передачи ... духовного наследия племени, обеспечения непрерывности традиций и поддержания племенного единства и племенной солидарности» (Там же, с. 39, 40–41).

Еще одни зооморфные персонажи ансамбля Канцзяшимэньцзы — пара вставших на дыбы зеркально «отраженных» лошадей

В этом отношении наскальное панно Канцзяшимэньцзы, равно как и другие аналогичные комплексы, служило как иллюстрацией базовых мифологем, так и своеобразной декорацией для проведения указанных обрядов. Соответственно, воспроизведенные на нем сцены имеют столь же отдаленное отношение к эротизму, как и к искусству в современном понимании этого термина. Древние формы художественного творчества отнюдь не служили целям чувственного или эстетического наслаждения, но были средством взаимодействия с потусторонними силами, важным инструментом социализации и способом передачи новым поколениям общественных норм поведения, обусловленных опытом, традицией и мифом, трансляцией внутриклановой или племенной солидарности.

Вероятно, в Канцзяшимэньцзы запечатлены кульминационные моменты конкретного обряда, воспроизводящего космо- или этногонические (связанные с происхождением конкретного народа) сюжеты архаической мифологии. Можно предположить, что на этой скальной плоскости обозначены члены рода в момент оргиастического брачного ритуала, воплощающего культово-генеалогический миф. Возможно, молодое поколение, участвуя в мистериях на фоне этих «декораций», таким образом приобщалось к сокровенному знанию. Сам же памятник предстает в качестве святилища как минимум регионального значения.

Литература

1. Комиссаров С. А., Черемисин Д. В., Соловьев А. И. Петроглифы Канцзяшимэньцзы (Синьцзян, КНР): еще раз о хронологии и семантике памятника // Вестн. НГУ. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, № 10: Востоковедение. С. 9–22.

2. Лебедев А. В. Эрос // Античная философия: Энциклопедический словарь. М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 826–827.

3. Малиновский Б. Магия, наука и религия / Пер. с англ. А. П. Хомика. М.: Академ. проект, 2015. 298 с.

4. Молодин В. И. Деревянные маски культуры сяохэ // Проблемы истории, филологии, культуры. 2019. № 2. С. 7–19.

5. Gover D. Cave art in China shows earliest transsexual orgy porn, claim archaeologists: Kangjiashimenji petroglyphs found in remote Xinjiang region depict frantic sexual imagery // IBTimesUK (news portal), 20.02.2013.

6. Mycio M. Archaeology isn’t for prudes: Some of the oldest porn in the world is at least 3,000 years old, and bi-curious // Slate. 14.02.2013.

Общий вид археологического памятника Канцзяшимэньцзы. Уезд Хутуби, Синьцзян-Уйгурский автономный район