Приносить пользу. Памяти Алексея Владимировича Бялко

Редакция журнала «Природа»

«Природа» №8, 2021

28 июля не стало Алексея Владимировича Бялко. Всем нам пока еще трудно поверить, что его больше нет с нами. Накануне он рецензировал статьи, в тот самый день написал и отправил несколько писем. Он готовил к публикации свою статью в этот номер... И вот номер выходит без его статьи. И без него. Первый номер без него за последние 28 лет.

Алексей Владимирович (далее — А.В.) пришел в «Природу» в начале 1993 г. и с тех пор был бессменным заместителем главного редактора, всегда бескомпромиссно отстаивал интересы журнала. Его основной задачей был отбор статей для публикации. «За время работы в „Природе“ мой научный кругозор естественно расширился, главным образом за счет биологии, в которой, откровенно говоря, я все равно остаюсь дилетантом», — признавался он.

В 1962 г. А.В. поступил на Физтех (Московский физико-технический институт), в 1965-м сдал первый из экзаменов «теорминимума Ландау» и был принят в группу студентов при только что основанном Институте теоретической физики имени Л. Д. Ландау. С тех пор его научная деятельность была связана с этим институтом: он оставался его сотрудником на протяжении 50 лет (последние 17 лет — ассоциированным). А вот в науке А.В. не был верен одной теме: основы теоретической физики он применял в очень разных направлениях — это космология, астрофизика, оптика океана, гидродинамика, геофизика, климатология, статистика...

Свою первую самостоятельную научную работу «Фокусировка излучения гравитационным полем» А.В. выполнил в 1967 г., только поступив в аспирантуру Института теоретической физики, и был сурово раскритикован Я. Б. Зельдовичем. По делу: А.В. предполагал, что при фокусировке далеких звезд можно получить дифракционную картину, а Зельдович считал — нельзя. И был прав: звезды в этой задаче не могут рассматриваться как точечные источники. Через год были открыты пульсары, которые действительно могли бы стать точечными источниками в радиодиапазоне, но вероятность обнаружения эффекта дифракционной фокусировки от конкретного пульсара очень мала. Вероятности наблюдения гравитационной фокусировки были рассмотрены А.В. в этой работе, было выведено их распределение по интенсивности. Через 15 лет этот результат воспроизвел выдающийся польско-американский астрофизик Б. Пачиньский, а еще через 7 лет эффект был подтвержден экспериментально.

В 1971 г. А.В. защитил кандидатскую диссертацию «Исследования возмущенных моделей релятивистской космологии». Его научным руководителем был создатель и первый директор института И. М. Халатников, а оппонентами — выдающиеся ученые Л. П. Питаевский, И. Д. Новиков и В. Л. Покровский.

В 1973 г. А.В. принял участие в 10-м рейсе судна «Дмитрий Менделеев» в Индийский океан, в ходе которого решались оптические задачи. Одна из них — исследование флуктуаций солнечного света, преломленного взволнованной поверхностью моря (эта задача была связана с обнаружением подводных лодок). Предполагалось, что руководить группой физиков-теоретиков в рейсе будет А. Б. Мигдал, но причастность к атомному проекту перекрыла ему возможность выезда за границу в то время, и участие всей группы в экспедиции оказалось под вопросом. «Дмитрий Менделеев» уже готов был отправиться без физиков, но слова Мигдала: «Бялко принесет пользу» — решили дело. Сотрудничество А.В. с Институтом океанологии имени П. П. Ширшова продолжалось несколько лет, он участвовал в экспедициях на Балтику и в Черное море.

В 1977/78 г. А.В. по приглашению Института теоретической физики Университета Хиросимы провел несколько месяцев в Японии. Там он пытался развить идею, незадолго до этого высказанную выдающимся английским физиком С. Хокингом, что черные дыры малой массы должны «испаряться» (излучение Хокинга). В 1980 г. он был приглашен Хокингом выступить с докладом на его семинаре в Кембриджском университете.

В самом начале 1980-х гг. А.В. получил предложение написать книгу для только что созданной научно-популярной серии «Библиотечка „Квант“» — к тому моменту он опубликовал в журнале «Квант» с десяток статей по физике. Он решил написать о нашей планете: о ее месте в космосе и внутреннем строении, о причинах ветров и течений океана, о погоде и климате. Все эти области взаимосвязаны, но занимаются ими разные науки — предстояло осмыслить их связи в едином ключе и изложить на уровне, доступном школьнику. Работа над книгой продолжалась около года, и, по признанию автора, последняя задача не была решена: все описано вроде бы простыми словами, но по сути изложенный материал далеко не прост. Как потом выяснилось, самыми благодарными читателями оказались академики: высокую оценку книге дали Я. Б. Зельдович и Е. М. Лифшиц. «Наша планета — Земля» вышла в 1983 г. тиражом 150 тыс. экземпляров и была переведена на английский и испанский языки.

В процессе работы над книгой у А.В. появились новые идеи, в частности мысль о том, что радиоактивные материалы с высокой плотностью и достаточным выделением энергии будут довольно быстро погружаться в земные недра. Он предложил создать самопогружающийся прибор для исследования глубинных недр, о чем сделал доклад в родном институте, а потом в Институте физики Земли имени О. Ю. Шмидта. Доклад имел много откликов, в итоге вместе с И. М. Халатниковым и сотрудником Института физики Земли О. Б. Хаврошкиным они получили патент (SU 1725667 от 22.01.1990). Идея развивалась: возникла мысль о захоронении радиоактивных отходов с меньшим энерговыделением, но зато с большей массой, а чтобы облегчить погружение и обеспечить радиоактивную безопасность, предлагалось помещать капсулы с отходами в глубокие скважины, заполненные легкоплавким материалом. А.В. написал книгу Nuclear Waste Disposal. Geophysical Safety, которая в 1994 г. была издана в США, и по этой книге защитил докторскую диссертацию «Захоронение ядерных отходов». Но что касается самого захоронения отходов — увы, идея так и осталась нереализованной.

С родными, друзьями и коллегами в день 75-летия. Институт физических проблем имени П. Л. Капицы, 2019 г.

Самой фундаментальной и самой новаторской из своих работ А.В. считал статью «Статистика коэффициентов в физических формулах», напечатанную в 1991 г. в журнале «Теоретическая и математическая физика» (Т. 88. № 1. С. 153–160). Она посвящена необычному сюжету — статистике коэффициентов в физических формулах, полученной при анализе многотомного курса теоретической физики Л. Д. Ландау и Е. М. Лифшица. Изучение такой статистики аналогично лингвистическим исследованиям частотности слов, но, в отличие от слов, для чисел (по крайней мере для чисел в теоретической физике) оказалось возможным указать наиболее вероятный процесс их образования и тем самым установить связь между числом и его частотностью. В «Природе» А.В. опубликовал статью «Распределение коэффициентов» (1995. № 11. С. 51–58), основанную на этой работе.

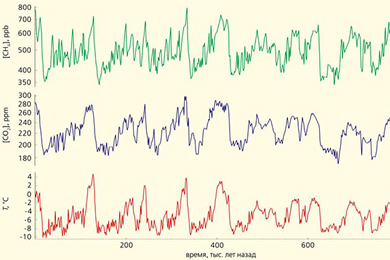

Вообще, он писал для «Природы» довольно часто: вышло несколько статей по статистике, гидродинамике, климатологии. Особое внимание он уделял влиянию парниковых газов не только на потепление, но и на растущую неустойчивость климата. Сам он считал, что наиболее содержательные его статьи в нашем журнале относятся к наукам о Земле. В последнее время А.В. писал о развитии Солнечной системы, опубликовал цикл статей (часть из них — в соавторстве с М. И. Кузьминым), посвященных последствиям Гигантского столкновения Протоземли с другой планетой, в результате которого образовалась Луна, — речь в них шла о траекториях и эволюции осколков. Он собирался продолжить тему — его интересовала возможность возникновения жизни на малых телах Солнечной системы. Очередная статья должна была выйти в этом номере...

***

Редакция журнала «Природа» получила много откликов со словами соболезнования от членов редколлегии, авторов и друзей журнала. Они много значат для нас. Вот выдержки некоторых из них.

Из Института геохимии СО РАН: Ушел из жизни замечательный человек, талантливый ученый — специалист в области теоретической физики, наук о Земле... Мы всегда будем помнить его, как оригинального исследователя, доброжелательного и щедро одаренного человека.

От коллектива журнала «Успехи физических наук»: ...Всегда бескомпромиссно отстаивал интересы как своего журнала, так и отечественной науки в целом. Для нас Алексей Владимирович был другом и коллегой по нашему «цеху» научных редакторов, к которому в любую минуту и по любому поводу можно было обратиться и получить квалифицированный совет и поддержку.

Из Института земной коры СО РАН: Нам всем будет не хватать его в жизни и в науке.

Да, это так.

Избранное

См. также

Алексей Владимирович Бялко (29.05.1944–28.07.2021)