Колонизация Марса: pro et contra

Владимир Сурдин, Антон Первушин, Александр Хохлов

«Троицкий вариант — Наука» № 7(326), 6 апреля 2021 года

Владимир Сурдин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ГАИШ МГУ:

Владимир Сурдин

Если говорить об изучении Марса в ближайшие десятилетия (а строить более глубокие планы в области космонавтики, как показывает опыт, бессмысленно), то я скептически отношусь к пилотируемым полетам и созданию обитаемой базы на Красной планете. Изучение Марса — это грандиозный научный эксперимент; очень важный и очень дорогой. Такие эксперименты требуют многофакторного планирования. Взвесим некоторые факторы.

1. Затраты / результат. Под результатом я понимаю лишь сбор научных фактов о планете, а не политический эффект «покорения Марса» представителями какой-либо страны или даже человечества в целом (хотя надежды на международную экспедицию к Марсу у меня вообще нет). Пилотируемые межпланетные полеты очень дороги. Экспедиции «Аполлонов» к Луне стоили 25 млрд долл. США в ценах 1973 года; сегодня это около 160 млрд долл. Экспедиции такого же масштаба на Марс с посадкой и возвращением на Землю обойдутся, как мне кажется, на порядок дороже, т. е. в сумму не менее триллиона долларов. С другой стороны, создание, запуск и поддержка работы на Марсе самых продвинутых автоматических лабораторий, таких как Curiosity и Perseverance, стоят около 3 млрд долл. за каждый марсоход. Стационарные аппараты типа InSight стоят менее 1 млрд долл. за каждый (всё в ценах 2020 года). Таким образом, вместо нескольких довольно кратковременных посещений Марса космонавтами мы можем за те же деньги послать туда сотни (!) марсоходов и стационарных аппаратов, которые в течение многих лет детально исследуют все наиболее привлекательные места на планете. Для планетологии очевиден выбор в пользу роботов.

2. Марс как объект исследования. Доставка на Марс живых организмов с Земли (т. е. космонавтов) чрезвычайно непривлекательна с точки зрения экзобиологии. Условия на Марсе, особенно под грунтом, вполне допускают развитие некоторых земных форм жизни. При этом Марс — наиболее привлекательное место в Солнечной системе для поиска внеземных форм жизни. Если в ходе поисков будут обнаружены организмы или их останки с совершенно иной, чем у земных организмов, биохимической основой, то их легко будет отделить от пришельцев с Земли, занесенных на Марс космонавтами. Но если биохимическая основа окажется общей или в чем-то сходной, то трудно будет понять, когда именно попали организмы на Марс. Ведь обмен веществом между Землей и Марсом происходит: на Земле есть марсианские метеориты, следовательно, на Марсе должны быть земные. Да, методы генетической и геологической хронологии отчасти могут помочь разделить «пришельцев» и «аборигенов» марсианской жизни земного типа. Но лучше не рисковать и на некоторое время объявить Марс заповедником потенциальной внеземной жизни.

3. Здоровье космонавтов. Полет на Марс с помощью современных ракет — это около 7–8 месяцев в одну сторону, или минимум 2,5 года с посадкой на Марсе и возвращением на Землю. Большую часть этого времени космонавты проведут в условиях невесомости и существенно более высокого, чем на МКС, радиационного фона. Даже если по прибытии на Марс космонавт, ослабленный невесомостью и радиацией, будет в состоянии самостоятельно покинуть корабль и начать работу, его эффективность как оператора будет невысока. Нужно понимать, что космонавту придется работать в вакуумном скафандре, подобном лунному, поскольку давление атмосферы у поверхности Марса в 160 раз ниже земного — практически ноль. Но такой скафандр с системой жизнеобеспечения на Земле весит около 100 кг. На Луне он весит 16 кг, а на Марсе будет весить 40 кг. Тот, кто носил 40-килограммовый рюкзак, оценит проблемы, предстоящие покорителям Марса. Поскольку, планируя экспедиции на Марс, мы не ставим задачу «увидеть Париж и умереть», то пока нет смысла отправлять туда людей. На Марсе нам нужны работники, а не герои.

Итак, мои тезисы:

- Используя роботов, мы рационально израсходуем средства для исследования загадочной планеты!

- Используя роботов, мы сохраним здоровье космонавтов!

- Стерильные роботы сохранят для науки Марс как прибежище внеземной жизни!

P. S. Все мои рациональные доводы ровным счетом ничего не стоят с точки зрения государственных чиновников. Их цели — политические, им нужны герои. Поэтому до первых полетов человека на Марс ученые должны позаботиться о сборе и доставке на Землю (или же об архивировании на Марсе) незараженных образцов марсианского грунта. По сути, эта работа уже началась с помощью марсохода Perseverance. При этом часть собранного грунта должна быть законсервирована для его изучения в будущем с помощью более тонких, чем современные, методов анализа, как это было сделано с лунным грунтом, собранным в 1969–1972 годах.

P. S. Но я не ответил на конкретные вопросы.

- Надо ли оно вообще?

Изучать Марс? Необходимо! - Реальна ли постоянно действующая база?

Обитаемая? Это реально, но очень дорого. - Реальна ли почти автономная колония?

Реальна лет через сто. - Реально ли терраформирование Марса и до какой степени?

Нереально. Более того: не вижу необходимости.

***

Антон Первушин, писатель-фантаст, научный журналист:

Антон Первушин

1. Нужна ли пилотируемая экспедиция на Марс?

В ближайшие сто лет пилотируемая экспедиция на Марс, на мой взгляд, не нужна. Мне даже сама идея о скором полете на Красную планету представляется вредной, поскольку порождает завышенные ожидания, которые зачастую используют различные аферисты (вспомним откровенно мошеннический проект Mars One). Кроме того, высаживать космонавтов на Марс нельзя до тех пор, пока наука окончательно не определится: есть там микроорганическая биосфера или нет. Хотя на этой планете давно работают телеуправляемые планетоходы, то есть ее «заражение» по факту состоялось, вероятность, что земные микроорганизмы выжили в суровых условиях и тем более вступили в «контакт» с местными формами жизни, близка к нулевой. Допустим, мы отправим туда людей со всем необходимым оборудованием — в таком случае по-настоящему масштабное «заражение» станет неизбежным, и наука навсегда утратит уверенность по вопросу, с какими формами жизни мы имеем дело, если они всё-таки будут там найдены. Но, думаю, лет за сто человечество достаточно хорошо изучит Марс с помощью роботов, а ученые придут к окончательному выводу о том, стерилен он или нет. На основании этого вывода будет иметь смысл детально планировать экспедицию.

В любом случае Марс был и остается наиболее привлекательной целью для космической экспансии. Вокруг него создана огромная субкультура, которую невозможно игнорировать. При этом она развивается — от утопических ожиданий прошлого века к твердому пониманию того, что Красная планета «бросает нам вызов», что движение к ней будет способствовать прогрессу человечества в самом широком смысле. Поэтому Марс будут осваивать — роботы и/или люди — вне зависимости от наших желаний или соображений по сему поводу.

2. Реально ли построить постоянно действующую обитаемую базу на Марсе?

Вопрос денег. Построить можно что угодно и где угодно, если на это выделят достаточный бюджет. С Марсом несколько сложнее, чем, скажем, с Антарктидой, потому что необходимо избыточное финансирование. При этом следует понимать, что большая часть затрат не окупится. Я встречал безумные идеи о том, что можно превратить строительство базы в коммерчески выгодное шоу, но авторы таких предложений забывают, что эффект новизны быстро сходит на нет: достаточно сравнить резонанс, который получили первые рейсы в космос, на Луну или на орбитальные станции, с тем, как реагировала публика на следующие полеты. Воображение широких масс налогоплательщиков надо всегда чем-то поражать, иначе они быстро привыкают и воспринимают новые достижения как рутину. Кстати, Илон Маск, который сегодня является фронтменом в популяризации идеи колонизации Марса, всегда учитывает эффект новизны и старается даже стандартный запуск на орбиту обставить так, чтобы порадовать своих фанатов и вызвать обсуждение. Но ведь строительство обитаемой базы на небесном теле — долгий, очень затратный и сложный процесс, никакое шоу не сделает его рентабельным. Наоборот, чем дольше времени он займет, тем больше будет критики в духе: «Вы всё делаете не так! Деньги лучше отдать пенсионерам и детям!» Короче говоря, каких-то особенных технических препятствий для строительства марсианской базы не существует, но нужно учитывать и социальный аспект. На мой взгляд, у Китая больше шансов построить базу на Марсе, чем у Илона Маска. У него, конечно, много поклонников, но любовь к кумирам недолговечна, а жесткое планирование вкупе с госфинансированием способно творить чудеса — вспомним хотя бы американскую программу «Аполлон».

3. Реально ли построить колонию землян на Марсе?

Лет через двести — почему нет? Если на Марсе возникнет обитаемая база, то с учетом высокой стоимости перелетов логично расширять ее до полноценной колонии. Сейчас уже существуют проекты таких колоний — Mars Society прорабатывает детали и поэтапный план. Понятно, что колонистам придется закапываться в грунт и другими способами обеспечивать свое выживание. Всё это, опять же, потребует привлечения значительных ресурсов на Земле и наверняка вызовет сопротивление значительной части мирового сообщества. С другой стороны, трудно сегодня сказать, как будут выглядеть наука и техника через двести лет. Может быть, к тому времени модификация человеческого организма станет обычным делом — в таком случае колонисты смогут жить на Марсе без дополнительной защиты и осваивать планету как «коренные» жители, приспособленные к местным природным условиям. Впрочем, это, конечно, фантастика, хотя и вполне научная.

4. Реально ли терраформирование Марса и до какой степени?

Тут можно переформулировать вопрос: а зачем его терраформировать? На мой взгляд, Марс не должен оставаться главной целью космической экспансии даже в том случае, если появятся средства и ресурсы для его освоения. Наоборот, существует гипотетическая опасность, что, увлекшись Красной планетой, человечество утратит более широкое целеполагание — движение к звездам. То есть Марс следует воспринимать как «вызов», как испытательный полигон и промежуточную базу для более дальних экспедиций. Если мы его превратим в подобие Земли, то он таким полигоном и базой быть перестанет. Проще говоря, стратегически терраформирование Красной планеты землянам невыгодно. Однако лет через триста, когда терраформирование Марса станет хоть сколько-нибудь осуществимым делом, могут возобладать какие-то иные соображения — так далеко заглядывать без потери связи с реальностью я не готов.

***

Александр Хохлов, популяризатор космонавтики, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики РФ:

Александр Хохлов

Прежде чем говорить о возможности и необходимости создания на Красной планете постоянного человеческого поселения, нужно поговорить о транспорте, который позволил бы нам туда долететь.

На сегодняшний день можно выделить два проекта пилотируемой экспедиции на Марс, проработанные в начальной стадии в США и СССР.

В 1989 году президент США Джордж Буш — старший в двадцатую годовщину высадки американцев на Луну объявил о начале длительной программы освоения человеком Солнечной системы — «Инициативы исследования космоса» (Space Exploration Initiative). В течение тридцати лет планировалось построить низкоорбитальную околоземную станцию Freedom («первый этап»), затем создать окололунную сборочную станцию и научную базу на поверхности Луны («второй этап»). На «третьем этапе» американцы планировали отправиться на Марс на межпланетных кораблях, собранных на орбите около Луны. Большая команда специалистов NASA и крупнейших подрядчиков составила Отчет о 90-дневном изучении возможностей исследования Луны и Марса человеком [1]. До конца столетия планировалось развернуть околоземную инфраструктуру для сборки и обслуживания лунных кораблей, а в начале XXI века перейти к этапу освоения Луны и создания инфраструктуры для будущих полетов на Марс (они должны были начаться примерно с 2016 года). Межпланетный корабль по размерам соотносился бы с крупной околоземной орбитальной станцией, так как должен был доставить на орбиту Марса припасы и топливо, в том числе для возвращения обратно на Землю. Перелетный корабль по плану должен был оставаться на орбите, а экипаж высаживался бы на поверхность на срок от двух недель до месяца в посадочном модуле со взлетным аппаратом. Общая стоимость программы «Инициатива исследования космоса» не была объявлена официально, но в прессу просочились ее оценки: минимальная составляла 450 млрд долл. за 30 лет. Конгресс встретил в штыки этот крайне дорогостоящий план и в течение нескольких лет отклонял финансовые проекты по его выполнению.

Если присмотреться к дальнейшим инициативам президентов и NASA, можно заметить, что всё это — упрощенные варианты «Инициативы исследования космоса» 1989 года.

Президент Билл Клинтон сократил расходы на первый этап, подключив в 1993 году к работе над низкоорбитальной станцией Россию — у нее был опыт долговременных пилотируемых полетов и наработки по станции «Мир-2». Так родилась Международная космическая станция.

Джордж Буш — младший попробовал перейти ко второму этапу, провозгласив в 2004 году программу по возвращению на Луну, под названием «Созвездие» (Constellation). В 2010 году она была закрыта президентом Бараком Обамой из-за высокой стоимости и медленной работы подрядчиков. NASA получило указания подготовить технологии для будущих полетов на Марс [2] и начало разработку сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS), пилотируемого корабля «Орион» (Orion) и международной окололунной посещаемой станции Deep Space Gateway, которая в некотором роде представляла собой часть второго этапа — планировалось в будущем собирать на ней марсианские пилотируемые корабли (Deep Space Transport). Станцию планировалось разместить на специальной гало-орбите (Near Rectilinear Halo Orbit) [3], которая была выбрана в поисках экономных вариантов перелетов к Марсу [4].

В работы по подготовке будущей высадки астронавтов на Красную планету были включены автоматические миссии для разведки Марса, получившие приоритет при финансировании научных межпланетных станций.

В 2019 году Дональд Трамп решил отложить третий этап, который невозможно было бы выполнить быстро, и вновь переключил NASA на второй этап. Сроки по созданию окололунной станции сдвинулись вправо, она потеряла приоритет, ее функционал был сокращен, что отразилось и в новом коротком названии Gateway. Первоочередными задачами стали высадка двух американских астронавтов на поверхность Луны в 2024 году и дальнейшее развитие лунной программы, получившей название «Артемида» (Artemis) [5]. Теперь NASA должно было делать научные станции на поверхности Луны и на гало-орбите. Полет на Марс вновь откладывался.

Пока нам не известны космические приоритеты нового американского президента Джо Байдена, но программа «Артемида» уже приторможена Конгрессом и Сенатом [6].

В СССР марсианская пилотируемая программа создавалась дважды: сначала в 1960-е [7]; в новом виде она окончательно оформилась в отчете НПО «Энергия» 1987 года «Пилотируемая экспедиция на Марс» [8].

Советские специалисты планировали использовать сверхтяжелую ракету-носитель «Энергия» для сборки на базовой орбите высотой 400 км межпланетного комплекса с ядерной электрореактивной установкой. Крупный космический корабль с плазменными двигателями должен был раскрутиться на орбите около Земли в течение трех месяцев и отправиться к Марсу. Один месяц из трех комплекс находился бы в радиационных поясах Ван Аллена, и экипаж должен был пребывать в радиационном убежище.

Добравшись до Красной планеты за девять месяцев, корабль перешел бы с высокой орбиты на низкую, чтобы высадить на планету десант из двух космонавтов в посадочном модуле. Через неделю работы на поверхности экипаж вернулся бы на взлетной ракете к коллегам на орбитальный корабль для возвращения на Землю. Стоимость пилотируемой экспедиции с использованием задела по комплексу «Мир-2» оценивалась примерно в 12 млрд руб. на 1987 год. В отчете указывалось, что для снижения затрат (для СССР) желательна международная кооперация с капиталистическими странами.

В 1990-е годы, несмотря на экономические трудности в стране, проектная работа над марсианской экспедицией в РКК «Энергия» продолжалась. Из-за сложностей с созданием ядерной энергетической установки мощностью 7,5 МВт уже с 1988 года стал рассматриваться вариант с использованием огромных пленочных солнечных батарей вместо ядерного реактора [9]. Обо всех российских разработках в этой области рассказано в книге «Пилотируемая экспедиция на Марс» [10], которую коллектив проектантов выпустил в 2006 году.

Схема марсианской экспедиции РКК «Энергия» им. С. П. Королёва. Фото с сайта energia.ru

В дальнейшем работа над проектом пилотируемых полетов на Марс в России была свернута, и вопрос о марсианских амбициях больше не поднимался.

Этот исторический экскурс помогает понять, почему к началу третьего десятилетия XXI века на Земле отсутствует транспортная система для полетов людей на Марс.

Единственный положительный момент заключается в том, что у США появились партнеры по второму этапу — освоению Луны: в первую очередь это Европа, Япония и Канада. Представители космических агентств разных стран (включая Россию и Китай) объединились в международную экспертную группу The International Space Exploration Coordination Group (ISECG) [11]. Ее цель — сделать единую дорожную карту по освоению космоса человечеством. Регулярно обновляемый публичный отчет не является указанием к действию для участников, но позволяет всем заинтересованным сторонам понять, куда двигаться, с кем сотрудничать, чтобы внести свой вклад в будущее освоение Луны и Марса. Сейчас в группу входят 26 космических агентств и организаций.

И хотя в этой дорожной карте пилотируемые экспедиции на Красную планету запланированы на 2040-е годы, сама стратегия ставит важную задачу: космическая техника, разрабатываемая для полетов на Луну, должна быть относительно легко адаптирована для полетов на Марс.

Единственная организация на Земле, которая в ближайшие два десятилетия планирует начать пилотируемые полеты на Марс, — это американская компания SpaceX, созданная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском. Сейчас эта компания проектирует сверхтяжелую многоразовую ракету-носитель Starship [12], предназначенная для доставки грузов и людей на Луну и Марс. От успеха этой работы и от стоимости эксплуатации транспортной системы Starship будет зависеть возможность создания обитаемой базы на Марсе к середине XXI века.

Прототип Starship SN11, взорвавшийся во время испытательного полета 30 марта 2021 года на космодроме Starbase. Фото: NASASpaceFlight.com

Илон Маск исходит из желания сделать человечество мультипланетарным видом. Он хочет, чтобы на Марсе возникла самоподдерживающаяся колония, способная сохранить человечество как вид в случае катастрофы на Земле. Это кардинально иная идея, чем, например, размещение на Луне хранилища с информацией о нашей цивилизации. Если предположить, что после гибели человечества на Земле жизнь продолжится, но ни один другой разумный вид не достигнет такого уровня развития, чтобы начать полеты в космос, то хранилищем на Луне (или на Земле) так никто никогда и не воспользуется — нужно, чтобы в Солнечной системе остались люди.

Использование марсианских ресурсов для производства топлива обеспечило бы регулярный грузопоток между Землей и Марсом. Американские инженеры Роберт Зубрин и Дэвид Бейкер в 1990 году, работая над альтернативным планом в рамках «Инициативы исследования космоса», предложили проект Mars Direct [13]: марсианский корабль стартует напрямую с Земли на сверхтяжелой ракете и садится на поверхность Марса. Орбитального аппарата не предусматривалось.

При этом для пилотируемого полета нужно было бы два аппарата. Первый — взлетный модуль, снабженный небольшим ядерным реактором и химическим заводом с возможностью сжижения газа из атмосферы Марса. Собрав углекислый газ и используя привезенный с Земли водород, через реакцию Сабатье он произвел бы метан и кислород, наполнив баки взлетной ракеты (состоящей из перелетного модуля и спускаемого аппарата), способной вернуться на Землю.

Второй — спускаемый пилотируемый модуль, в котором экипаж из четырех человек жил бы во время полета к Марсу и потом на поверхности, совершив посадку рядом со взлетным модулем (такая точность уже доступна аппаратам NASA). Схема полета при этом предполагала годовую вахту астронавтов на Марсе и активные исследования с помощью герметичного колесного вездехода.

SpaceX в своей работе опирается на план Mars Direct, но сделан шаг вперед: Starship сможет доставить людей и грузы за один пуск, используя дозаправку на низкой околоземной орбите. Вторая ступень Starship — это одновременно пилотируемый корабль, посадочный и взлетный модуль и возвращаемый на Землю аппарат. Она будет снабжена двигателями Raptor, работающими на метане и кислороде, для которых теоретически можно использовать топливо, произведенное на Марсе.

Создав многоразовую транспортную систему, способную доставлять грузы в обе стороны, компания SpaceX планирует с 2024–2026 года начать беспилотные, а затем пилотируемые полеты на Марс, чтобы к середине века построить большую базу — прообраз первого города на Марсе.

Пока Илон Маск занимается ракетами, многие организации и энтузиасты прорабатывают первые варианты будущих марсианских городов [14]. В СССР и Китае проводились эксперименты по созданию биорегенеративных систем жизнеобеспечения, результаты которых обнадеживают [15] и могут применяться при строительстве базы на Марсе.

Говоря о реалистичности марсианского поселения, мы в любом случае от научно-технических вопросов должны перейти к экономическим и политическим, что требует не менее серьезных исследований, чем обеспечение выживания человека на Марсе.

Кроме того, возникает дилемма «планетарной защиты». На сегодняшний день стараются не допустить попадания земной жизни на другие планеты. С одной стороны, люди на Марсе смогут активнее вести поиск марсианской жизни, чем редкие роверы и посадочные автоматические станции; с другой стороны, они занесут на Марс земные бактерии. Ученым предстоит определиться со своим отношением к этой дилемме.

Масштабы космических проектов, их стоимость, обеспечение технической базы на Земле и необходимость создания межпланетной экономики не вселяют оптимизм. Не зря философ Сергей Хохлов назвал освоение Марса «экзаменом на разумность», который люди могут никогда не сдать [16]. И даже если на Марсе в XXI веке появится форпост человечества, возможность создания автономной колонии еще только предстоит оценить. Одно уже понятно: колонистам придется столетиями жить в недружелюбном для человека мире, пусть и самом подходящем для нас в Солнечной системе. Хотя тот же Роберт Зубрин уверен, что первичное терраформирование (то есть увеличение плотности атмосферы Красной планеты и ее средней температуры) можно провести за 50 лет [17], расчеты других ученых показывают, что эта проблема не будет решена в XXI веке [18].

Литература

1. Report on the 90-Day Study on Human Exploration of the Moon and Mars.

2. NASA’s Journey to Mars.

3. Angelic halo orbit for Gateway.

4. Earth-Mars Transfers Through Moon Distant Retrograde Orbit.

5. NASA Artemis.

6. Marcia Smith. Senate Hearing Offers No Hints on Prospect for Artemis Funding // SpacePolicyOnline.com, 23.09.2020.

7. Бугров В. Е. Марсианский проект С. П. Королёва. 2-е изд., пересмотр. и доп. М.: Фонд «Русские витязи», 2009.

8. Пилотируемая экспедиция на Марс.

9. Марсианская экспедиция. Хронология развития концепции проекта.

10. Пилотируемая экспедиция на Марс / Под ред. А. С. Коротеева. М.: Российская академия космонавтики им. К. Э. Циолковского, 2006, 320 с., илл.

11. The International Space Exploration Coordination Group.

12. Ракеты Starship взрываются одна за другой, но Илон Маск продолжает их строить. Зачем? Неужели они когда-нибудь долетят до Луны? И если не они, то кто? // Медуза. 17.03.2021

13. Зубрин Р. Курс на Марс: самый реалистичный проект полета к Красной планете / Роберт Зубрин, Ричард Вагнер. М.: Эксмо, 2017.

14. Sonet.

15. П. Павельцев «Юэгун-1» — наследник проекта БИОС-3 // Новости космонавтики. 2014. №7.

16. Хохлов С. О. Экзамен на разумность.

17. Robert M. Zubrin, Christopher P. McKay. Technological Requirements for Terraforming Mars.

18. B. M. Jakosky et al. Can Mars be terraformed? // Lunar and Planetary Science. 2017. XLVIII.

-

-

Согласен с Сурдиным и Первушиным, только по последним двум пунктам имею ещё меньше оснований для оптимизма: ни "терраформирование" ни даже почтиавтономное поселение ни через сто ни через двести ни через тысячу лет на Марсе не будут ни возможны ни нужны.

В этом плане гораздо привлекательнее может быть Титан.

Ну а для Луны достаточно посещаемой полярной базы по типу современных континентальных антарктических ("Амундсен-Скотт"/"Восток").

-

Какой Марс?! Давайте про Луну сначала.

В среднесрочной перспективе Луна неинтересна ни с научной, ни с практической, ни с военной стороны. Какую дозу получат астронавты при вспышке на Солнце? Зачем туда собрались американцы? А затем, чтобы опять втянуть Россию в бессмысленные расходы под сурдинку "национальной гордости", "реноме страны" - знаем, проходили. Но мы не можем печатать фантики, которые считает деньгами весь мир (а если не хочет считать - вот вам авианосец, построенный, кстати, на эти же фантики).

Хочу надеяться, что не наступим в очередной раз на те же грабли.

Полезные ископаемые на Марсе - это лишь пиар ход для запудривания мозгов доверчивой публике, или там действительно чот ценное нашли?

Избранное

См. также

_200.jpg)

Что ждет человека на Марсе?

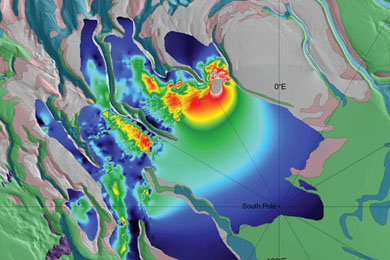

Кратер Королёва. Фото ESA

Два года назад в «ТрВ-Наука» была опубликована дискуссия под шапкой «Что мы потеряли на Марсе?». Мы задали вопрос: «Вы хотите дожить до „человека на Марсе“ при условии, что вам придется заплатить за это в виде дополнительных налогов 1000 долларов?» Марс победил со счетом 113:57. Люди привели массу аргументов за и против. Вот главные аргументы против: «надо сначала порядок на Земле навести», «автоматы соберут больше информации за меньшие деньги», «человеческому телу не место в космосе».

С тех пор интерес к Марсу, пожалуй, возрос — отчасти благодаря Маску. За истекшие два года Марс стал казаться чуть ближе, хотя всё еще довольно далек. Некоторым задача дожить до присутствия людей на Красной планете представляется весьма нетривиальной.

Сейчас перспективы основных игроков по поводу Марса выглядят следующим образом:

Россия. Самостоятельно осилить марсианские амбиции, оставшиеся со времен СССР, Роскосмос не в состоянии. Однако у российской космонавтики на сегодняшний день есть задел по космической медицине, который мог бы стать вкладом в международную программу полетов на Марс.

США технически и экономически намного ближе всех к марсианским полетам. Однако отсутствие долговременной стратегии не позволило начать непосредственную программу подготовки такой экспедиции, и NASA на ближайшее десятилетие вновь сосредоточилось на Луне. Полет на Марс откладывается на 2040-е годы.

Китай планомерно развивает свою космонавтику и достигает рубежей в космосе, ранее покоренных СССР и США, но на ближайшее десятилетие его целями в пилотируемой космонавтике будут многомодульная низкоорбитальная станция и полеты на Луну. Определенно, с такими темпами к концу 2030-х годов можно ожидать первой китайской пилотируемой экспедиции на Марс.

SpaceX Илона Маска выступает в ранге великой державы. Только Маск заявляет о своих планах до конца десятилетия отправить людей на Марс. Считать несерьезными эти амбиции нельзя: SpaceX — единственная компания в Америке, которая прямо сейчас доставляет людей в космос и эксплуатирует самую мощную на Земле из летающих в настоящий момент ракету-носитель Falcon Heavy. Но разработка новой «марсианской» сверхтяжелой ракеты-носителя Starship потребует времени, а сами экспедиции — значительного финансирования, поэтому нельзя предсказать, успеет ли Маск опередить Китай.

Сегодня открываем дискуссию не только о том, зачем нам Марс, хотя с этого и начнем. Вряд ли кого-то удовлетворит короткая экспедиция с втыканием флага. Поэтому сильно забегаем вперед, расширяя предмет дискуссии:

Это всего лишь первые «затравочные» вопросы — в одну итерацию подобную дискуссию не проведешь. В этом выпуске газеты мы публикуем первые общие ответы и формулируем новые, более конкретные вопросы. В следующем номере надеемся перевести дискуссию в научное русло, насколько это позволяет современное состояние исследований.

Александр Хохлов, Борис Штерн