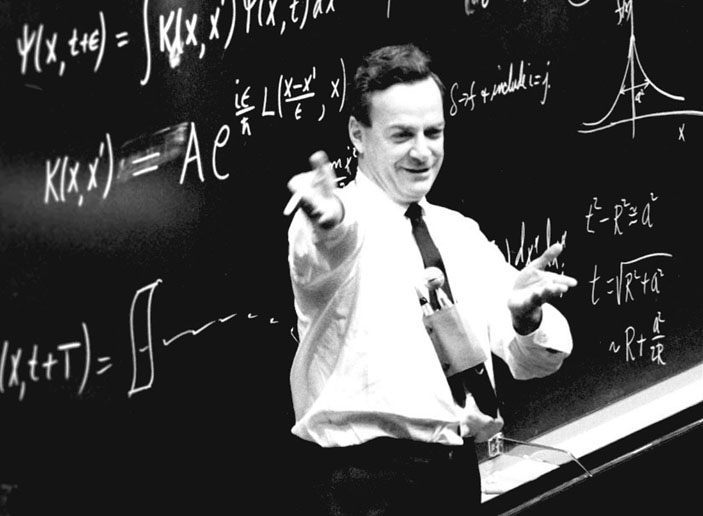

Человек-легенда XX века

К 100-летию со дня рождения Ричарда Фейнмана

Лель Белопухов

«Квант» №9, 2018

В мае 2018 года незаметно для научного сообщества, не говоря уже о широкой общественности, прошло столетие со дня рождения Ричарда Филлипса Фейнмана.

Практически все, кто соприкасаются с физикой, знают о знаменитых «Фейнмановских лекциях по физике». В нашей стране в 1965–67 годах эти девять небольших по объему книжек были подписным изданием, а когда появлялись в свободной продаже, то мгновенно исчезали с прилавков научных отделов книжных магазинов.

Фактически «Лекции» — это отредактированный Фейнманом конспект лекций по общей физике, прочитанных им в начале 60-х годов студентам младших курсов Калифорнийского технологического института — знаменитого Калтеха. Присутствовавшие на всех лекциях физики Роберт Лейтон и Мэтью Сандс тщательно конспектировали лекции своего коллеги, и Фейнман счел их полноправными соавторами своего курса. В 1963–64 годах «Лекции» в виде трехтомного учебного курса были опубликованы в США и Англии, а затем переведены и опубликованы еще в 16 странах. Чуть позже, в 1965 году, увидело свет естественное дополнение к «Лекциям» — сборник задач и упражнений, которые использовались на студенческих семинарах в Калтехе.

Общий тираж «Лекций» только на английском языке превысил полтора миллиона экземпляров. На русском языке состоялось несколько изданий (последнее — в 2004 году) общим тиражом около миллиона экземпляров. Уникальность этого курса физики в том, что многое в нем, особенно в первых частях, доступно и интересно школьнику-старшекласснику, интересующемуся физикой, и в то же время он полезен студентам, будущим физикам, и преподавателям физики.

В 1964 году вдогонку к своим «Лекциям» Фейнман написал небольшую книжку «Характер физических законов». О популярности этой книги свидетельствует тот факт, что общий тираж ее многократных переизданий во всем мире составил несколько миллионов экземпляров.

В 1965 году Ричард Фейнман стал нобелевским лауреатом, вместе с С. Томонагой и Дж. Швингером, «за фундаментальные работы по квантовой электродинамике, имевшие глубокие последствия для физики элементарных частиц».

Вот только краткий перечень вклада Фейнмана в современную теоретическую физику. Свою квантовую электродинамику он построил независимо от Швингера и Томонаги еще в 1948 году. В 1949 году разработал способ объяснения возможных превращений частиц — так называемые диаграммы Фейнмана. Эти диаграммы оказались очень удобными и наглядными во всех случаях взаимодействия частиц посредством электрического поля. Фейнман использовал понятие электрического поля как континуума виртуальных фотонов и разработал квантово-электродинамический метод расчета вероятностного рождения и поглощения фотонов. На первый взгляд эти понятия кажутся простыми и очевидными, но за этой простотой скрывается глубокое понимание сущности электромагнитных взаимодействий. Вместе с М. Гелл-Манном в 1958 году он разработал количественную теорию слабых взаимодействий, а в 60-е годы предложил идею внутреннего строения нуклонов, приведшую Гелл-Манна к созданию кварковой модели адронов. Большой вклад Фейнман внес в развитие квантовомеханических представлений о сверхтекучести и сверхпроводимости. В квантовой механике создал метод интегрирования по траекториям, с каждым годом находящий все большее применение в различных вопросах.

Одного этого перечня уже достаточно для причисления Фейнмана к самым выдающимся физикам ХХ века. Но человеком-легендой он стал и остался в памяти современников не только поэтому. Вот краткие извлечения из биографии Фейнмана.

Его родители были иммигрантами-евреями, на рубеже 20-го века переселившимися в США, отец — из Минска, мать — из небольшого польского городка. Они жили в Куинсе, самом большом пригородном округе Нью-Йорка. Благодаря трудолюбию и способностям, семья стала достаточно состоятельной. Отец Фейнмана не имел систематического образования, но смог передать сыну (и дочери) интерес к явлениям природы и стремление к их объяснению. От матери Ричард унаследовал неиссякаемое чувство юмора по отношению ко всем жизненным коллизиям. Тайной мечтой родителей было, чтобы Ричард стал ученым и достиг успехов в науке. И их мечта сбылась. Мало того, не только сын, но и их дочь Джоан тоже посвятила жизнь науке и стала выдающимся астрофизиком.

В раннем возрасте Ричард заинтересовался физикой, а в 13 лет получил известность (и даже заработок) как мастер по ремонту радиоприемников, в устройстве которых тогда можно было разобраться «на взгляд», поскольку все их детали (радиолампы, катушки и конденсаторы) были крупногабаритными. Как впоследствии шутил Фейнман, главной трудностью для него было открыть крышку радиоприемника. Он поражал заказчиков тем, что, открыв аппарат, не просто залезал внутрь с отверткой, а начинал думать (и иной раз ходить при этом по комнате).

В 15 лет Ричард самостоятельно освоил тригонометрию и основы математического анализа. Несмотря на это, ему отказали в приеме в Колумбийский университет в Нью-Йорке из-за национальности (в 30-е годы во многих университетах США существовали квоты на прием лиц некоторых национальностей, в том числе евреев). Фейнман стал изучать физику в Массачусетском технологическом университете. Научные статьи второкурсника появились во многих физических журналах. Магистратуру и докторантуру он закончил уже в престижном Принстонском университете и там же стал преподавать физику. На его семинарах кроме студентов иной раз присутствовали самые знаменитые принстонские физики, в том числе великий Альберт Эйнштейн, — так отличались педагогические методы Фейнмана от всех традиционных методов.

Но преподавательская деятельность Фейнмана через год прервалась. В 1943 году он был приглашен в Лос-Аламосскую лабораторию в Калифорнии, где развернулись работы по конструированию атомной бомбы. Молодой доктор философии (физики) возглавил отдел по применению математических методов в решении многочисленных физических и инженерных вопросов, возникающих в связи с совершенно новой проблемой.

Естественно, что работа в этой лаборатории была связана с высочайшей степенью секретности. Но привилегированное положение Фейнмана, как одного из руководителей проекта, позволило поместить его молодую жену в расположенную неподалеку (в Альбукерке) больницу, где ему было разрешено по воскресеньем навещать ее. Дело в том, что перед отъездом из Принстона Ричард Фейнман оформил свой брак с Арлин Гринбаум, уже неизлечимо больной туберкулезом щитовидной железы. Он полюбил ее, когда им было по 13 лет, в 19 лет состоялась помолвка, но оформлению брака долго препятствовали родители Ричарда. Арлин умерла в 1946 году на руках у своего супруга.

Некоторое время Ричард чувствовал себя опустошенным. К личному горю добавлялось постепенное осознание вины за активное участие в создании страшного оружия. Да и трудно ему было мириться с обстановкой глобальной секретности в атомном центре. Его протесты против этой секретности были на грани фола. Так, например, он просил жену присылать ему письма невинного содержания в конвертах, где эти письма были изрезаны на множество фрагментов, вынуждая цензуру складывать такие «паззлы» для того, чтобы прочитать текст на предмет обнаружения нарушений секретности.

Навыки конструирования и создания сложных приборов позволили Ричарду разобраться в устройствах и кодировке всех типов замков для сейфов, в которых хранились секретные документы. Это часто позволяло сэкономить время для необходимого ознакомления с этими документами без длительной процедуры согласования и оформления допуска к ним. Иной раз он оставлял в сейфе записку: «Догадайтесь, кто?» В Советском Союзе тех лет такие выходки вряд ли остались бы без сурового наказания.

В 1952 году Фейнман добился разрешения выйти из атомного проекта. Целью своей жизни он определил, наряду с занятиями теоретической физикой, преподавательскую деятельность. С 1952 года он стал профессором Калифорнийского технологического института и проработал в этой должности 36 лет. Последнюю свою лекцию для магистров он прочитал за две недели до кончины.

О достоинствах его преподавательской деятельности говорят его «Фейнмановские лекции по физике» и «Характер физических законов». Во всех своих лекциях, как по общей физике, так и в спецкурсах по самым сложным проблемам современной физики, он избегает излишнего математического формализма и развивает свой собственный интуитивный подход без оглядки на авторитеты. Физический мир он представляет как мир удивительных загадок и попыток их разгадать. Студенты боготворили своего профессора. На траурной церемонии прощания в феврале 1988 года они несли плакат «Мы любим тебя, Дик».

Но человеком-легендой он стал не только поэтому. Фейнман обладал необычайно разносторонними интересами. Заинтересовавшись таинственными древними рукописями индейцев-майя, он вошел в историческую науку как ученый, разгадавший математические и астрономические достижения древних жителей американского континента.

В конце своего жизненного пути, когда он уже был серьезно болен, Фейнман необычайно заинтересовался историей и культурой тувинского народа. Он не смог добиться разрешения приехать в Туву (тогда уже входившую в состав СССР) и изучал ее культуру по описаниям, документам и опубликованным результатам археологических исследований. Это позволило Фейнману сделать вывод, что Тува не только географический центр Азии, а в древности она являлась и центром всей азиатской культуры. Вместе с помощниками ему удалось создать замечательный документальный фильм об этой культуре. Думается, что тувинец по происхождению министр Сергей Шойгу, генерал армии и Герой России, президент Русского географического общества, был вдохновлен этим фильмом на организацию и руководство современными крупномасштабными археологическими исследованиями в этой российской республике.

Немалую роль в жизни Фейнмана играла музыка. Он еще в юности увлекся игрой на джазовых барабанах «бонго» и стал замечательным исполнителем в этом виде музыкального искусства. В закрытом атомном центре он был не просто «душой общества», а доставлял удовольствие всем любителям эстрадного искусства игрой на барабанах и банджо.

Будучи приглашенным в бразильский университет, он не только полностью преобразовал преподавание физики в этом университете и бразильских школах, но и регулярно принимал участие в знаменитых карнавалах в Рио-де-Жанейро, где другие музыканты и представить себе не могли, что их коллега не профессиональный музыкант, а знаменитый физик.

Заинтересовавшись вопросом о значении искусства в духовной сфере человеческих интересов, Фейнман изучал историю живописи и архитектуры и в 44летнем возрасте профессионально начал учиться живописи. Он стал неплохим портретистом. Состоялось несколько его персональных выставок.

Все это стало поводом для признания Фейнмана «человеком эпохи Возрождения».

А на седьмом десятке лет он стал известен всей Америке. Двадцать восьмое января 1981 года стало траурным днем для американской космонавтики и всей страны — через короткое время после старта взорвался космический корабль-челнок «Челленджер» с семью астронавтами на борту. Причины трагедии были совершенно непонятны — серьезно обсуждалось даже вмешательство инопланетян. В конце концов была создана президентская комиссия, принять участие в которой предложили и Фейнману. Несмотря на онкологическое заболевание, он согласился участвовать в этой комиссии и, кто знает, может быть продлил этим свою жизнь, поскольку его участие было очень активным и стало в конце концов решающим для разгадки причины катастрофы. Он не думал о своей болезни и мужественно преодолевал все трудности межоперационных периодов. Его коллеги по работе в комиссии зачастую и не знали о переносимых им операциях. Характерно, что решающую роль в согласии Фейнмана работать в комиссии стало даже не личное обращение Президента США, а любящая жена, которая по-видимому понимала, что это поможет супругу продлить свою жизнь.

В комиссии Фейнман стал «белой вороной». В то время как все ее участники разбились на группы и каждая группа занималась изучением какой-нибудь отдельной проблемы, Фейнман оговорил себе право не входить ни в какую группу. И как в юности он начинал починку радиоприемников с обдумывания задачи, так и сейчас он стал тщательно анализировать мысленно все этапы запуска космического аппарата. В конце концов Фейнман пришел к выводу, что единственной причиной аварии могла стать разгерметизация отсеков двигателя, содержащих компоненты ракетного топлива. Разделители этих отсеков содержали эластичные резиновые прокладки. Конечно, материалы разделителей проходили тщательную проверку на прочность и на упругие свойства. Но эта проверка производилась при обычных, земных температурах. И все конструкторы забыли, что сильно минусовая температура может значительно изменить свойства резины — сделать ее не упругой, а жесткой и даже хрупкой.

Такая слишком обидная для американской космонавтики причина аварии была с негодованием отвергнута почти всеми членами комиссии. И Фейнману пришлось затратить немало энергии на доказательство своей идеи. Он проявил настоящее дипломатическое искусство и в конце концов на пресс-конференции наглядно продемонстрировал, как резина при опускании в ледяную воду меняет свои упругие свойства, а при опускании в жидкий азот и вовсе становится хрупкой.

В назидание будущим конструкторам-ракетчикам Фейнман подробно изложил эту «резиновую» эпопею во втором томе своих мемуаров «Какое ТЕБЕ дело до того, что думают другие?» А первый том мемуаров имеет название «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!» Эти книги совершенно не похожи ни на обычные мемуары, ни на автобиографии. Фейнман их не писал — он их рассказывал своему другу Ральфу Лейтону, которому и отдал авторские права на книги. Записанные Лейтоном почти дословно, эти творения Фейнмана обладают несомненными литературными достоинствами. Таковы были и все его лекции и публичные выступления.

Необычайно интересна речь Фейнмана «Ценность науки», которую он произнес на заседании Академии наук США осенью 1955 года. Тогда только что появилась водородная бомба и разгорелся пожар «холодной войны». И актуальным стал вопрос о ценности науки, вопрос о том, несет наука добро или зло. Впоследствии, впервые публикуя эту речь, Фейнман пишет: «...Когда я увидел, какой ужас может породить наука, то задал себе вопрос: какова ценность науки, которой я посвятил себя, как той вещи, которую я любил? „Ценность науки“ — это своего рода отчет, содержащий многие мысли, когда я пытался ответить на этот вопрос».

Три аспекта ценности науки выдвигает Фейнман.

- Первый — «...знакомо каждому: научное знание дает нам возможность заниматься различными делами и создавать различные вещи».

- Второй — «...интеллектуальное удовольствие, которое некоторые люди получают от чтения научных книг, изучения науки и размышления о ней и которые другие люди получают от работы в ней».

- Третий, которому Фейнман придает особое значение, резко отличает научное мировоззрение от религиозного: «Мы, ученые, считаем само собой разумеющимся, что быть неуверенными в чем-то абсолютно нормально... Это не новая идея, это идея века разума. Это идея, которая руководила людьми, создавшими демократию, при которой мы живем... Если мы хотим решить проблему, которую никогда не решали раньше, то мы должны оставить дверь в неизвестное приоткрытой... Наша ответственность, как ученых, понимающих великий прогресс, который порождает удивительная философия неведения, великий прогресс, который является плодом свободы мысли, — провозгласить ценность этой свободы, научить не бояться сомнения, а приветствовать его, обсуждая все его „за“ и „против“. И требовать этой свободы для всех следующих поколений, что составляет наш долг перед ними».

Таково завещание легендарного физика Ричарда Фейнмана, которое он оставил нам.