Петербургские годы Пауля Эренфеста

Роберт Щербаков,

доктор педагогических наук (Таллин, Эстония)

«Природа» №6, 2020

Эренфест жил интересами русской науки, любил ее и уважал.

А. Ф. Иоффе

Почти полвека австрийскому физику Паулю Эренфесту грех было жаловаться на судьбу. Получив прекрасное университетское образование и вобрав в себя новейшие идеи физики из знаменитого Гёттингена, он рано осознал в себе талант критического осмысления научных знаний и бесценный дар разъяснить их суть кому угодно.

Его прославили значимые работы по теоретической физике, а также общение с учеными. Общее признание получило умение ученого побуждать коллег к продуктивному анализу сильных и слабых сторон новейших теорий. Бесспорную пользу от встреч именно с П. Эренфестом признавали А. Эйнштейн, Н. Бор, М. Планк, В. Паули и другие светила науки.

И наконец, его потрясающий талант в подготовке ученых принес известность как созданной им в Европе и России научной школе, так и ему самому, как организатору и педагогу. Но всего этого Эренфесту было мало: личный вклад в науку казался недостаточным, а способность критически анализировать созданное великими коллегами со временем устраивала все меньше и меньше.

Возникший и с годами возраставший психологический надлом привел ученого к преждевременной смерти. Его ранний уход из науки — поучительный пример почти каждому из нас необходимости примириться с возможным несоответствием между тем, что надеялся совершить, и тем, что на самом деле удалось сделать на своем творческом пути.

«Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»

Пауль Эренфест родился в 1880 г. в Вене в многодетной семье владельца бакалейной лавки (он был младшим из пяти сыновей). В 1904 г. окончил Венский университет и защитил у Л. Больцмана докторскую диссертацию на тему «Движение твердых тел в жидкостях и механика Герца». Основными его учителями были физик Л. Больцман и математики Д. Гильберт и Ф. Клейн.

В том же 1904 г. он навсегда связал свою жизнь с выпускницей Высших женских (Бестужевских) курсов в Санкт-Петербурге Т. А. Афанасьевой, ставшей Эренфест-Афанасьевой. Будучи математиком, она проходила стажировку в Гёттингенском университете, где вместе с будущим мужем слушала лекции Гильберта и Клейна. Позднее она приняла участие в исследованиях мужа, который именно в те годы сформировался уже как физик-теоретик.

Жена П. Эренфеста Татьяна Эренфест-Афанасьева и дочь Галина. Лейден, 1916 г.

Научная деятельность Эренфеста (длившаяся с 1908 по 1933 г.) была в основном посвящена термодинамике, статистической механике, ядерной физике, теории относительности, квантовой механике. Большинство его работ были высоко оценены ведущими учеными, нашли признание, часто цитировались на конференциях и в статьях того времени. А его критический анализ трудов других ученых содействовал их совершенству.

Актуальными и сегодня остается его знаменитый метод адиабатических вариантов в квантовой теории (1916), теорема Эренфеста о средних значениях квантово-механических величин — утверждение о виде уравнений квантовой механики для средних значений наблюдаемых величин (1927) и соотношения Эренфеста (1933), определяющие изменения удельной теплоемкости и производных первого порядка удельного объема при фазовых переходах второго рода. Без них современная теоретическая физика уже непредставима [1].

Спустя 20 лет после начала научной деятельности он про себя скажет: Спокойное мысленное восприятие, наряду с некоторым ощущением романтики, бесконечно малого и для «противовеса» глубоких взаимозависимостей мироздания — единственное, что привлекает меня к физике и может сделать меня очень счастливым. Для меня также очень существенно то, что при этом я всегда сначала реагирую очень отрицательно и консервативно, а затем — горячо увлекаюсь [2, с. 189].

В целом судьба благоволила Эренфесту. Он стал членом Королевской академии наук и искусств Нидерландов, почетным членом Королевского института (1923), членом-корреспондентом Академии наук СССР (1924) и иностранным членом Датской академии наук (1933). Опубликовал 127 работ, принял активное участие в самых разных международных конференциях, в том числе в Сольвеевских конгрессах, посвященных анализу проблем «Атомы и электроны» (1921) и «Электроны и фотоны» (1927).

«Россия могла бы стать моей родиной»

Познакомившись по окончании университета с ведущими физиками и математиками Европы, опубликовав к тому времени (1904–1906) десяток статей по актуальным для того времени темам, Эренфест был подготовлен и для воспитания научных кадров. Но безработица в Европе побудила его обратиться к России (тем более что его жена была русской).

В начале ХХ века в России было лишь три выдающихся физика-экспериментатора — П. Н. Лебедев в Москве, Д. С. Рождественский и А. Ф. Иоффе в Петербурге, и один физик-теоретик — Н. А. Умов в Одессе (затем в Москве). Но еще не появились крупные теоретики, способные создать свои школы. Приезд в страну даже на короткое время Эренфеста — теоретика и педагога — привел к воспитанию им первых учеников со своими теоретическими работами. Позже именно они начали преподавать физику в Ленинградском университете.

Осенью 1907 г. Эренфест вместе с семьей приехал в Санкт-Петербург, где прожил семь лет. Главных мотивов переезда, скорее всего, было несколько. Это и глубокий интерес Эренфеста к России. И возможность жене вернуться на родину, где она не была уже несколько лет. И желание вырастить свою двухлетнюю дочь в русскоязычной атмосфере. А также надежда на более легкое, чем в Европе, трудоустройство и как ученого, и как преподавателя в университете: в России тогда было немало институтов, но не хватало ученых.

Семья обосновалась в доме на Лопухинской улице. Привлеченные появлением одного из первых в стране чистых теоретиков, каковым на тот момент был Эренфест, его семинар посещали многие ученые, ставшие позже знаменитыми. Среди них были: физики А. Ф. Иоффе (с ним Эренфест близко сошелся еще в Германии), Д. С. Рождественский, В. Ф. Миткевич, Л. Д. Исаков, К. К. Баумгардт и математики А. А. Фридман, Я. Д. Тамаркин и С. Н. Бернштейн. Не посещали семинар лишь известные университетские преподаватели И. И. Боргман и О. Д. Хвольсон, предпочитавшие сохранять верность своим идеалам и кругу общения.

Участники петербургского кружка физиков, организованного Эренфестом в своей квартире. Сидят (слева направо): П. С. Эренфест, А. Ф. Иоффе, Д. С. Рождественский, Т. А. Эренфест-Афанасьева; стоят (слева направо): В. М. Чулановский, Г. Г. Вейхардт, Л. Д. Исаков, Г. П. Перлиц, В. Р. Бурсиан и Я. Р. Шмидт. 1912 г.

О Хвольсоне скажу особо. Он занимался опытной физикой в основном для преподавания и написания шеститомного «Курса физики» и добился при этом немалых успехов1 [3]. Но 57-летний «всероссийский учитель физики» неумолимо старел, и с ним устаревал его знаменитый «Курс». Со своей стороны, 28-летний теоретик Эренфест блестяще раскрывал молодым существо теории относительности и квантовой механики, что было им важнее и ближе. Воистину и в науку пришли иные времена, взошли иные имена2.

С того же момента началась 25-летняя переписка Эренфеста с его другом Иоффе, продолжившаяся и после отъезда Эренфеста за рубеж. В письмах (опубликовано 121 письмо) Пауль делился результатами своих исследований в области теоретической физики, обсуждал положение науки в России, значимость своих воспитанников для ее развития. Немало внимания уделял кандидатурам молодых российских ученых, которым он помогал в получении денежных пособий и командировок для знакомства с ведущими физиками мира. Было в письмах и многое-многое другое [2].

Ведущее место на семинаре Эренфеста занимала увлеченная физикой российская молодежь: Ю. А. Крутков, В. Р. Бурсиан, В. М. Чулановский, В. Г. Хлопин3 и др.

В ходе занятий делались сообщения об актуальных проблемах физики, обсуждались исследования, проводимые молодыми физиками, и велись дискуссии по спорным вопросам современной физической науки. В результате обучения росли не только ученики, но и сам лектор, совершенствовавший на этих семинарах манеру преподавания.

Именно благодаря общению с Эренфестом на семинарах, его ученик Крутков4 принял решение стать теоретиком в области аналитической механики, в теории упругости и в статистической механике. Он собирался развить в себе перенятое от учителя стремление к возможно более ясным и очевидным доказательствам, а также кропотливый отбор и непременный анализ начальных предположений и аксиом предлагаемой теории, математически точное оформление. Вслед за Крутковым появился и второй ученик Эренфеста — Бурсиан.

Известность Эренфеста среди русских физиков возросла после XII съезда русских естествоиспытателей и врачей (прошедшего в декабре 1909 г.), где он с успехом прочитал доклад о теории относительности. А на него самого произвело впечатление знакомство с Лебедевым.

Эренфест вступил в борьбу с «математическим произволом» при сдаче магистерских экзаменов: испытание по математике было столь сложным, что практически никто из петербургских физиков (даже вполне сложившихся) годами не мог получить эту степень. Блестяще сдав экзамен по математике (не могла не сказаться школа Гильберта и Клейна), он добился и ограничения экзаменационных требований. Но даже это не помогло ученому получить постоянное место преподавателя: за пять лет он прочитал лишь временный курс на два семестра в Политехническом институте. И все же, хотя его влияние ограничивалось семинаром, уже этого было немало, чтобы, по словам Т. П. Кравца, объединить русских петербургских физиков и чтобы зажечь в них интерес, слабо представленный тогда, к теоретической физике [4, с. 348].

Важным видом деятельности Эренфеста было в то время и участие в работе Русского физико-химического общества, членом которого он состоял практически с момента своего приезда, а с 1909 г. по рекомендации Лебедева он стал сотрудником редакции «Журнала Русского физико-химического общества», имевшего в широком кругу российских ученых заслуженную популярность. В те годы, вплоть до смерти Лебедева (14 марта 1912 г.), их активное общение в форме переписки достигло своего максимума.

Так, в письме Эренфесту от 17 октября 1911 г. Лебедев предложил целый ряд мероприятий, связанных с улучшением работы журнала «Вопросы физики»5, на что тот 21 октября положительно ответил на его дельные предложения [5]. Впрочем, это было неудивительно, ибо, как ученый, по воле судьбы не отмеченный в 1912 г. Нобелевской премией за опытное доказательство давления света, Лебедев оказал на Эренфеста самое глубокое влияние. В том же журнале он публиковал свои работы и многочисленные рецензии.

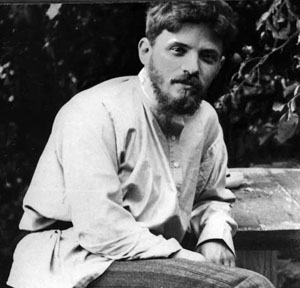

П. Эренфест. 1911 г.

Научным итогом проведенных в Петербурге пяти лет, которые были насыщены лекциями, многочисленными знакомствами и беседами, стала серия работ Эренфеста, посвященных основам статистической механики. Она завершилась фундаментальной статьей «Принципиальные основы статистического подхода в механике», которую ученый подготовил вместе с супругой. Их совместная статья была опубликована в 1911 г. в 4-м томе престижной «Энциклопедии математических наук» по предложению (в 1906 г.) ее главного редактора Ф. Клейна. Эта публикация была положительно воспринята учеными, добавив Эренфесту известности, а также уверенности в себе.

Оценивая несостоявшуюся (из-за недопуска к профессорской вакансии в университете) возможность работы Эренфеста в России в те годы и причины скорого отъезда в Лейден, С. Э. Фриш так вспоминал о возникшем недоумении у петербургского научного общества по этому поводу: Это был скандал: человека, не привлеченного к преподаванию в Петербурге, избрали профессором знаменитейшего европейского университета на кафедру, освободившуюся после ухода одного из самых крупных физиков того времени [6, с. 65].

Тем временем Х. А. Лоренц советовался о кандидатуре П. Эренфеста на свое место с рядом физиков, в том числе с А. Зоммерфельдом, который ответит так: Он мастерски читает лекции. Мне трудно назвать другого человека, который говорил бы с таким блеском и умел бы так зачаровывать аудиторию. Полные смысла фразы, остроумные замечания, диалектический ход рассуждений — все это имеется в его арсенале и составляет своеобразие его манеры. Он знает, как сделать наиболее трудные вещи конкретными и ясными [1, с. 229].

Получив приглашение от Лоренца занять кафедру теоретической физики в Лейденском университете, Эренфест в ответном письме к нему между прочим заметил: Вместе с тем несомненно, что Россия могла бы стать моей родиной в самом глубоком значении этого слова, если бы я получил здесь постоянную преподавательскую работу где бы то ни было. Несмотря на мое недостаточное владение языком, я не ощущаю себя чужим в кругу здешних людей [1, с. 219]. Впрочем, и на новом месте Эренфест вскоре проявил себя блестяще.

Вынужденная разлука с Россией

4 декабря 1912 г. на церемонии вступления в должность профессора Лейденского университета Эренфест прочел вступительную лекцию «Кризис в гипотезе о световом эфире» и призвал студентов видеть в нем старшего товарища по учебе, а не человека, который стоит на другой ступени на пути к познанию. В 1913 г. эта лекция была издана в «Журнале Русского физико-химического общества», а также дважды на немецком языке.

С того момента научная школа Эренфеста начала формироваться из европейских и российских учеников, испытавших на себе его талант и обаяние как педагога. Его ученик Х. А. Крамерс заметил: Он заражал студентов своим энтузиазмом, с которым обрушивался на аванпосты империи физики, где уже велась битва с двумя великими загадками — относительностью и квантовой теорией. В то же время он не забывал... показать и объяснить им — с присущим ему мастерством — те области, которые были уже завоеваны [1, с. 247–248].

В Лейдене, в качестве научного наследника Лоренца, Эренфест, следуя выработанным принципам своей деятельности, продолжил успешные научные исследования, читал лекции и воспитывал учеников, вырабатывая у них эффективные методы работы физика-теоретика, которые были присущи ему самому. Впрочем, заняв после Лоренца кафедру теоретической физики, он считал себя недостойным ее. Однако, по мнению Фриша (бывавшего у него в Лейдене), на самом же деле при Эренфесте Лейден в еще большей мере, чем при Лоренце, превратился в центр теоретической мысли по физике. И дело было не в том, насколько крупны были опубликованные Эренфестом работы, а в том, что он умел глубоко воздействовать на своих слушателей и собеседников. Многие крупные физики были ему обязаны тем, что зародившиеся у них еще смутные идеи становились ясными и превращались в открытия первостепенной важности [6, с. 123].

Интерьер дома Эренфестов (Лейден, Витте Розенстраат, 7). 1973 г. Фото Геральда Даккера

Именно так оценивали Эренфеста его ученики со всего света. По словам Дж. Ю. Уленбека, посещавшего его семинар в те годы, тот любил повторять: сначала разъяснить, а потом доказывать. И он всегда начинал с того, что набрасывал доказательство или делал какое-либо утверждение правдоподобным настолько, что слушатели могли осознать его «на пальцах». Он был всегда находчив и остроумен в изобретении простых моделей, которые помогали уяснению существенных черт аргументации [1, с. 262].

За 20 с лишним лет Эренфест воспитал целую когорту учеников. Это — Г. Брийт, С. Гаудсмит, Х. Казимир, Х. Крамерс, Д. Костер, Дж. Уленбек, Э. Ферми. Благодаря талантливым и настойчивым усилиям Эренфеста — ученого, воспитателя и человека — в Лейдене была создана еще одна теоретическая школа физиков, открытая для европейских и российских ученых. Она дополнила ансамбль уже существовавших в Европе и высоко зарекомендовавших себя теоретических школ Н. Бора в Копенгагене, П. Дебая в Цюрихе и А. Зоммерфельда в Мюнхене.

В Лейдене Эренфест высоко поднял, по словам Иоффе, значение лейденской школы, из которой вышли многие голландские ученые и откуда большое число физиков всех стран вынесло новые идеи, новые методы исследования. <...> Семинар Эренфеста привлекал ученых повсюду. Доложить и выдержать дискуссию у Эренфеста было большой честью, а содержание доклада при этом обогащалось десятками непредвиденных вопросов [7, с. 40].

Привлекали семинары П. Эренфеста и его школа также выступлениями А. Эйнштейна, М. Планка, В. Паули, М. Борна, А. Зоммерфельда, Э. Шрёдингера, П. Дирака и многих других выдающихся ученых той эпохи. Возникавшие при этом диалоги и обсуждения, причем с самым активным участием Эренфеста и его именитых гостей, были не только способом уточнения новых открытий и теорий и служили не только источником поправок к ним и местом рождения новых идей — они и сами становились прекрасной школой для слушателей.

В доме Эренфеста, в комнате для гостей, за 20 лет на стене образовалась картина из автографов, порой «разбавленных» формулами и подробностями пребывания выдающихся теоретиков ХХ в.: М. Планка, А. Эйнштейна, Н. Бора, М. Борна, В. Гейзенберга, П. Дебая, В. Паули, Э. Ферми, Дж. Франка, Э. Шрёдингера. Есть там и автографы советских ученых: А. Ф. Иоффе, П. Л. Капицы, А. И. Шальникова, И. Е. Тамма. 15 подписей принадлежат лауреатам Нобелевской премии по физике.

А. Эйнштейн в гостях у П. Эренфеста. На коленях Эйнштейна сидит Павлик — сын Эренфеста. Лейден, июнь 1920 г.

Везде, где бы Эренфест ни появлялся, он своим энергичным участием вносил вклад в понимание научных теорий, например принципа соответствия. По замечанию Бора о Сольвеевском конгрессе 1921 г. (в котором Эренфест принял участие), благодаря тому, что для Эренфеста характерен острый критический подход, наряду с дружеской поддержкой любого, даже самого скромного успеха, его изложение правильно отразило состояние наших идей в это время, так же как и ощущение того, что приближается решающий успех [8, с. 598].

Бесценные особенности манеры Эренфеста размышлять об актуальных проблемах физики были знакомы и тем его русским слушателям, которые познакомились с ним в петербургский период. В годы Первой мировой войны Эренфест поддерживал также усилия великого Лоренца по сохранению связей и налаживанию взаимопонимания между учеными воюющих стран. Близко к сердцу принял он изоляцию российских физиков от европейской науки в период Гражданской войны и интервенции.

Эренфест налаживал контакты советских ученых с зарубежными, организовывал сбор литературы для физических институтов в Петрограде. Гости из России (В. М. Чулановский, А. Ф. Иоффе, Ю. А. Крутков, С. Э. Фриш, Л. В. Шубников и др.) часто появлялись на его семинарах и у него дома.

Участники 5-го Сольвеевского конгресса. Брюссель, 1927 г. П. Эренфест стоит третий слева. Фото Б. Купри

Связующее звено советской физики с Западом

Находясь в Лейдене, Эренфест переписывается с физиками России, устраивает поездки молодых ученых за границу, добивается для них разного рода стипендий. При этом он старается познакомить их с известными зарубежными коллегами, особенно если научные интересы тех были близки интересам российских физиков того времени.

Из новых знакомств П. Эренфеста следует отметить А. И. Шальникова, а также упомянуть встречу с Л. И. Мандельштамом, с молодыми теоретиками Я. И. Френкелем (автором первых пособий по теоретической физике в СССР) и И. Е. Таммом, о котором он впоследствии отзывался как о лучшем физике-теоретике и человеке, одном из возможных своих преемников в Лейдене.

В августе-сентябре 1924 г. Эренфест посетил Ленинград, где (в основном в Физико-техническом институте) познакомился с учеными старшего и молодого поколений, дал консультации и прочитал лекции. Во время IV съезда русских физиков, руководителями которого были О. Д. Хвольсон и П. П. Лазарев, он получил представление, чем живет советская физическая наука, какие исследования проводятся в физических институтах и университетах страны.

На съезде Эренфест познакомился с работами советских теоретиков, выступил в дискуссиях, сделал доклад «К квантовой теории». Под впечатлением от него Френкель6 в письме отцу написал, что Эренфест покорил сердца всей нашей молодежи, а может быть, и стариков. Это человек, соединивший в себе простоту и непосредственность ребенка с необыкновенной любовью к людям, неиссякаемым остроумием и умом большого и тонкого исследователя [9, с. 121].

Зимой 1929/1930 гг. Эренфест вновь побывал в Советском Союзе. Он выступал на семинарах в Ленинграде и Москве. 1930 и 1931 гг. он провел в США. Именно П. Эренфест в 1929 г. в Берлине познакомил Ю. Б. Румера с Л. Д. Ландау. Он же знакомил Румера с Эйнштейном. П. Эренфест приглашает к себе в гости своих учеников В. Р. Бурсиана и Ю. А. Круткова, а также И. Е. Тамма, В. А. Фока и П. Л. Капицу. Посетил он и Харьковский физико-технический институт, в котором в те годы началось формирование крупной школы физики низких температур под руководством Шубникова. Большую роль в ее становлении и развитии сыграли плодотворные связи с лейденской криогенной лабораторией — благодаря усилиям того же Эренфеста.

Тогда же А. Ф. Иоффе и И. В. Обреимов предложили ему принять участие в работе Физико-технического института в Харькове: Если бы Вы согласились стать во главе теоретической физики Харькова, перенести туда вашу школу, то это было бы одной из важнейших вещей не только для развития физики в нашем Союзе, но и для мировой физики. Здесь дело... в Вашем исключительном умении группировать вокруг себя и теоретиков и экспериментаторов, давать помощь и советы в вопросах научной организации [2, с. 285–286].

П. Эренфест. 1931 г.

Последний раз Эренфест приехал в СССР в 1932–1933 гг., он провел около месяца в Харькове. Там как раз начал работать молодой Лев Ландау. В институте Эренфест, по воспоминаниям сотрудников, чувствовал себя счастливым и в такие минуты еще склонялся к тому, чтобы отказаться от постоянной работы в Лейдене и заняться научной и педагогической деятельностью в России. Однако этим его планам так и не было суждено сбыться, ибо психологическое состояние его к тому моменту было уже в необратимом упадке.

Эренфест высоко оценит не только Ю. А. Круткова, но и других молодых физиков-теоретиков России, особенно В. А. Фока, Л. Д. Ландау и Г. А. Гамова, о которых он писал в 1932 г. своему другу Иоффе: Эти трое, взятые вместе, составляют совершенно превосходный ансамбль физиков-теоретиков, обладающих ясностью и критичностью мышления (Ландау — Фок), изобретательностью (все трое), тщательно продуманными знаниями (Фок — Ландау), техникой расчетов (Фок!!!) и юношеской ударной силой [2, с. 246].

По воспоминаниям самого Иоффе, Эренфест жил интересами русской науки, любил ее и уважал, что он доказал позже, став после революции и блокады связующим звеном молодой советской физики с Западом. С благодарностью вспоминаю, сколько энергии вложил Эренфест для обеспечения научных командировок нынешних академиков В. А. Фока и Д. В. Скобельцына [1, с. 267]. И далее Иоффе (неоднократно общавшийся с Эренфестом и постоянно читавший его статьи и письма) в который раз подчеркивает его удивительный дар — в сложном выявить его простоту: Он умел в каждом физическом вопросе показать его суть, умел видеть в физике не разрозненные факты, а цельную взаимосвязанную картину захватывающей красоты и стройности. Для нас это был верный друг советской науки, друг и учитель многих советских физиков [1, с. 268].

О своем друге Эренфесте великий Эйнштейн писал: Его величие заключалось в чрезвычайно хорошо развитой способности улавливать самое существо теоретического понятия и настолько освобождать теорию от ее математического наряда, чтобы лежащая в ее основе простая идея проявлялась со всей ясностью. Эта способность позволяла ему быть бесподобным учителем. <...> Он не только был самым лучшим профессором из людей нашей профессии, которого я знал, но его страстно занимали становление и судьба людей, особенно его студентов. Понимать других, завоевывать их дружбу и доверие, помогать тому, кто был стеснен внешней или внутренней борьбой, ободрять молодые таланты — все это было его истинным призванием, даже больше, чем углубление научных вопросов [1, с. 234].

По мнению Френкеля, его [Эренфеста. — Р.Щ.] устами неодушевленные предметы — молекулы, атомы, электроны — разговаривают друг с другом на довольно-таки ломаном в смысле окончаний, падежей и родов, но вместе с тем очень тонком русском языке, любят и ненавидят и вообще оживают, превращаясь в микроскопических обитателей одушевленной вселенной. Для Эренфеста, или, точнее, у Эренфеста, физика является не столько точной наукой, сколько художественной драмой или комедией из жизни атомов и электронов [9, с. 121].

Позднее с Эренфестом ближе познакомился и Капица. Вначале Петр Леонидович много хорошего услышал о нем в Петербурге, затем на своем семинаре в Кавендишской лаборатории, где Эренфест выступал с докладом, общался с ним и в Лейдене при посещении криогенной лаборатории Х. Камерлинг-Оннеса, вел длительную и плодотворную переписку. В 1966 г. Капица напомнил об Эренфесте на заседании в Лондонском королевском обществе, посвященном Э. Резерфорду: Основным качеством Эренфеста был необычайно четкий критический ум. Он был не только удивительным учителем молодежи, которая льнула к нему, его критика считалась очень глубокой, и физики-теоретики, сделавшие крупную работу, неизменно ездили к Эренфесту, чтобы изложить ее. <...> Критика эта была настолько серьезна и плодотворна, что к нему ездили Эйнштейн и Бор. Несмотря на разницу лет, я дружил с Эренфестом [10, с. 305].

Что было общим в той характеристике, которую давали деятельности Эренфеста ученые России и зарубежья? Его ценили не только как выдающегося ученого той эпохи и как крупного и талантливого критика (что проявлялось при анализе теорий и предлагаемых подходов и при обсуждении спорных гипотез), но и как благожелательного человека, побуждающего коллег к дальнейшему творчеству в выбранных ими направлениях науки.

Оценивая к концу жизни свои результаты в науке, Эренфест в письме к Иоффе в 1933 г. написал: Я всегда был склонен превыше всего ценить логическую ясность теоретического мышления — это мне часто мешало принимать новые идеи... Но, — подчеркивает он далее: Я вооружил некоторых очень сильных физиков-теоретиков хорошей базой для их дальнейшей работы [2, с. 248].

***

До поры до времени Эренфест под впечатлением собственного участия в развитии теоретической физики, в анализе возникавших открытий, догадок, замечаний и тем более в воспитании молодых ученых достаточно высоко оценивал свою роль творца, толкователя, трезвомыслящего и весьма продуктивного критика и воспитателя.

Он считал, что главное заключается в том, чтобы выработать у себя привычку туманные неясности перерабатывать в четкие вопросы. Советовал коллегам: Не следует бояться принимать участие в научных разговорах, слушать доклады, читать книги, если у вас из-за отсутствия предварительных знаний от всего этого останется не более двух-трех разрозненных впечатлений или фраз [11, с. 298].

Со временем Эренфест все более критично стал оценивать свой вклад в науку. По мнению Эйнштейна, причин было несколько: Он не чувствовал себя на уровне той высокой задачи, которую должен был выполнять, к тому же всегда трудно преподавать вещи, которые сам не одобряешь. И, разумеется, все возрастающая трудность приспосабливаться к новым идеям, трудность, которая всегда подстерегает человека, перешагнувшего за пятьдесят лет [1, с. 234–235]. 25 сентября 1933 г. Пауль покончил с собой.

По оценке Иоффе, высоко ценившего своего друга, всем... расцветом теоретической физики, начавшимся еще до первой мировой войны, мы обязаны влиянию П. С. Эренфеста7 [9, с. 9]. Тамм, как теоретик, полагал, что развитие советской теоретической физики тесно связано с его именем [9, с. 3], а саму роль Эренфеста в создании новой физики считал не оцененной должным образом и сближал его в этом плане с непростой научной судьбой Л. И. Мандельштама.

Паули в некрологе подчеркнул: Если еще раз, оглянувшись, посмотреть на роль, сыгранную Эренфестом в науке, он предстанет перед нами живым свидетельством непреходящей истины, согласно которой научно-объективная критика во всей своей отточенности всегда действует стимулирующе и плодотворно, если она продумана последовательно и до конца [1, с. 246].

Со времени деятельности Эренфеста прошло почти столетие. И его судьба со всеми ее взлетами и подчас незаметными для многих мучительными сомнениями в себе и сегодня остается поучительной для творческой личности, независимо от того, посвятила ли она себя науке, искусству или чему-то другому.

Литература

1. Эренфест П. Относительность. Кванты. Статистика. М., 1972.

2. Эренфест — Иоффе. Научная переписка 1907–1933 гг. Л., 1990.

3. Щербаков Р. Н. Призвание — учить... К 150-летию со дня рождения О. Д. Хвольсона // Вестник РАН. 2003; 73(6): 538–541.

4. Кравец Т. П. От Ньютона до Вавилова. Л., 1967.

5. Научная переписка П. Н. Лебедева. М., 1990.

6. Фриш С. Э. Сквозь призму времени. М., 1992.

7. Иоффе А. Ф. Встречи с физиками. Л., 1983.

8. Бор Н. Избранные научные труды. Т. II. М., 1971.

9. Френкель В. Я. Пауль Эренфест. М., 1977.

10. Капица П. Л. Эксперимент. Теория. Практика. М., 1981.

11. Бендерский Б. Я., Липанов А. М. Ученые улыбаются, грустят, шутят, рассказывают. М.; Ижевск, 2012.

1 Об О. Д. Хвольсоне см. подборку: Автор «Курса физики» для нобелевских лауреатов // Природа. 2016. № 10. С. 68–85.

2 Строка из стихотворения Е. А. Евтушенко «Пришли иные времена».

3 В. Р. Бурсиан (1887–1945) — физик-теоретик, геофизик, специалист по электро- и термодинамике, физике кристаллов, теории электроразведки; В. М. Чулановский (1889–1969) — спектроскопист, один из основателей российской школы молекулярной спектроскопии; В. Г. Хлопин (1890–1950) — радиохимик, один из основоположников советской радиохимии и радиевой промышленности; получил первые отечественные препараты радия; сооснователь Радиевого института и один из ведущих участников Атомного проекта, создал научную школу.

4 О Ю. А. Круткове см.: Щербаков Р. Н. Первый «чистый» физик-теоретик в России. К 125-летию Ю. А. Круткова // Природа. 2015. № 4. С. 62–59).

5 Физический раздел «Журнала Русского физико-химического общества», печатавший обзорные статьи, выходил в 1907–1918 гг. в виде приложения под названием «Вопросы физики» (с отдельной подпиской).

6 Френкель В. Я. Пауль Эренфест в России и СССР // Природа. 1969. № 7. С. 84–95; № 8. С. 83–91.

7 В России Пауля Эренфеста согласно национальной традиции называли Павлом Сигизмундовичем.

Пауль Эренфест