Общество Леденцова: первый фонд поддержки научных исследований в России

Мария Смирнова, кандидат химических наук,

Владимир Иванов, член-корреспондент РАН,

Институт общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН (Москва)

«Природа» №5, 2020

Общество содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х. С. Леденцова по праву можно назвать первым в России фондом поддержки научных исследований. Наряду с всесторонней помощью отдельным исследователям члены общества способствовали реализации крупных стратегических проектов в масштабах всей страны. В журнале «Временник», издававшемся обществом с 1910 г., содержатся уникальные сведения, которые отражают историю зарождения российских научно-исследовательских институтов и некоторые малоизвестные вехи развития науки и техники в нашей стране.

Начало Российской академии наук было положено Петром I в далеком 1724 г. На протяжении почти трех столетий существования академии значительно менялись ее задачи, статус и структура. Согласно ныне действующему уставу [1], Российская академия наук построена по научно-отраслевому и территориальному принципу, она координирует фундаментальные и поисковые исследования в Российской Федерации, а также осуществляет научное обеспечение деятельности более чем 250 институтов, объединенных в 13 отделений по областям науки и три региональных отделения, а также 15 региональных научных центров. При этом вплоть до начала XX в. научно-исследовательские институты в России отсутствовали. Соответственно, не было и крупных научных коллективов, объединенных общим руководством и единой тематикой. Исследования и разработки выполнялись преимущественно на предметных кафедрах высших учебных заведений. Создание научных учреждений в России стало возможным во многом благодаря Обществу содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Х. С. Леденцова*. Это общество было основано в Москве в соответствии с завещанием вологодского купца I гильдии Христофора Семеновича Леденцова, утверждено Министерством народного просвещения 24 февраля 1909 г. и отнесено к совместному ведению Императорского Московского университета и Императорского Московского технического училища [2, 3]. Основная цель создания общества фактически нашла отражение в самом его названии: содействие научным открытиям, исследованиям в области естествознания, изобретениям и усовершенствованиям в сферах техники, а также испытание на практике и проведение в жизнь научных и технических изобретений и усовершенствований. Эта цель достигалась несколькими путями: а) подачей советов и указаний, а также обсуждением представленных проектов; б) выдачей отзывов об исследованиях и открытиях научных и технических, материальными пособиями для осуществления научных исследований и изобретений, устройством лабораторий и других соответствующих учреждений; в) изданием трудов Общества, составлением библиотек, устройством публичных чтений, бесед, музеев, выставок; г) изходатайствованием допущения лиц, рекомендуемых Обществом к производству специальных работ в учебно-вспомогательных учреждениях Императорского Московского университета и Императорского Московского технического училища; д) организацией возможно лучшего использования открытий и изобретений на заранее договоренных с изобретателем условиях, с тем чтобы часть прибыли поступала в особый фонд для содействия открытиям и изобретениям на их осуществление и проведение в жизнь, а часть прибыли на усиление средств Общества, причем соотношение этих частей прибыли устанавливается общим собранием; е) выдачею медалей, премий и почетных отзывов за исследования и открытия в области науки и техники [2, с. 3–4].

Приборы, с которыми работал П. Н. Лебедев, в соответствующем масштабе (Временник. 1912. Вып. 2. С. 70)

Составителем проекта устава общества стал сам Х. С. Леденцов, а вместе с ним первый русский физик-теоретик Н. А. Умов. Перечень поддерживаемых направлений исследований ограничивался естественными и техническими науками. В сферу интересов входили: химия и биология, физика и метеорология, химическая технология и технология волокнистых веществ, горное дело и металлургия, физиология человека и медицинские науки, электротехника, воздухоплавание, железнодорожное, строительное и архитектурное дело, отопление, вентиляция, машины, орудия, приспособления и аппараты различного назначения, сельскохозяйственные машины, изобретения военно-санитарного характера и военная техника, область ремесел, научные и философские вопросы, двигатели всех родов. Девизом общества были слова, запечатленные позже на обелиске над могилой Леденцова: «Наука — Труд — Любовь — Довольство. Наука — средство, ведущее к возможному благу человечества. При наименьшем капитале принести возможно большую пользу большинству». Первая фраза вместе с портретом Леденцова была запечатлена на дипломах, адресах и медалях, выпускаемых обществом. Неслучайно одним из первых ученых, кому общество оказало материальную поддержку, стал П. Н. Лебедев — физик редкого таланта, выполнивший на простом оборудовании беспрецедентно сложные эксперименты [2, 4–6]. Именно с его физической лаборатории началась история Московского научного института, призванного возглавить русскую науку, учреждения, в котором не будет учащихся и слушателей, а будут только исследователи, производящие научную работу [7], с. 251]. При жизни Лебедева предполагалось и открытие отдельного Физического института. Для этого на Миусской площади в Москве на средства общества было построено специальное здание. В декабре 1916 г., уже после кончины Лебедева, здесь был открыт первый научно-исследовательский институт России — Институт биофизики и физики. В 1929 г. он был реорганизован в Физический институт АН СССР — знаменитый ФИАН. Несколькими годами ранее от него отделились Институт физики Земли, Институт рентгенологии и радиологии, Институт биофизики [8].

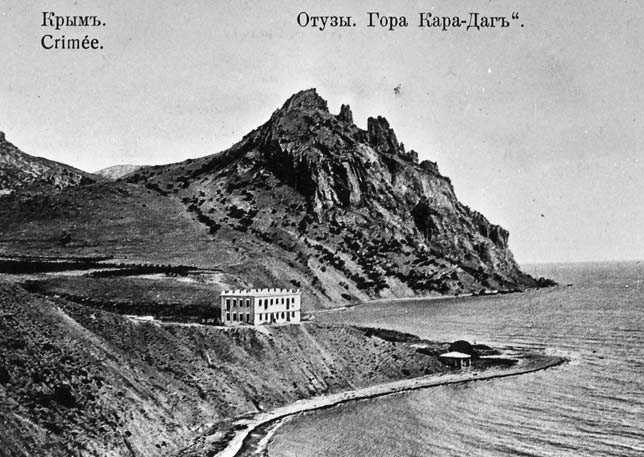

На средства общества были построены и оборудованы лаборатория И. П. Павлова в Петербурге [9–11], аэродинамическая лаборатория Н. Е. Жуковского при Московском университете, лаборатория для испытания гребных винтов и моделей при Московском техническом училище [4, 11, 12]. Общество финансировало работы выдающихся химиков Н. Д. Зелинского [2], А. Е. Чичибабина [4, 6], Л. А. Чугаева [4, 13], В. И. Вернадского [4], В. И. Гриневецкого [9, 14], издало научные труды Д. И. Менделеева [15], И. И. Мечникова, Н. А. Умова [2]. На средства общества была построена биостанция на Карадаге [15–17]. Периодическую материальную поддержку получали Московское общество испытателей природы [18], Русское физико-химическое общество [15], Институт экспериментальной медицины [4].

Вид на Карадаг со стороны Карадагской научной станции имени Т. И. Вяземского. Открытка начала ХХ в. Архив семьи Слудских

Благодаря разнообразным формам поддержки научной деятельности общества в России были реализованы многочисленные научно-исследовательские проекты, созданы новые научные коллективы и лаборатории, что способствовало в дальнейшем появлению учреждений Академии наук, научно-исследовательских институтов, университетов, научных центров, опытных станций и т.д. (табл. 1).

Таблица 1. Объекты (формы) поддержки Общества Леденцова и научные организации, созданные или модернизированные благодаря этому содействию

Разработав продуманный подход к поддержке отдельных изобретателей и научных коллективов, общество предвосхитило время и фактически создало систему стартапов, в которой финансировало доведение перспективных разработок и изобретений до стадии промышленного производства с предварительным получением соответствующей патентной защиты. Для оказания помощи исследователям, деятельность которых была одобрена экспертной комиссией общества, в получении привилегий на изобретения и охранительных свидетельств, в 1911 г. общество вступило в переговоры с патентным бюро В. И. Штейнингера и Л. Л. Фосса в Санкт-Петербурге с целью установления условий для постоянного пользования их услугами [9]. В том же году представители бюро дали положительный ответ и изъявили свое согласие на выполнение поручений общества на льготных условиях [2].

Любопытно отметить, что цель и задачи общества Леденцова во многом схожи с теми, что указаны в соответствующих уставных параграфах Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ) — современных организаций, деятельность которых направлена на финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности (табл. 2).

Таблица 2. Сопоставление целей и задач Общества Леденцова, Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» и Российского научного фонда

Источников формирования материальной базы общества было несколько [3]. Во-первых, пожертвования капиталов, которые могли быть, согласно воле жертвователей, также и неприкосновенными. Во-вторых, неприкосновенный капитал «имени Х. С. Леденцова», который поступил в распоряжение общества согласно духовному завещания жертвователя. В-третьих, пособия и пожертвования от разных учреждений и лиц. И наконец, случайные поступления. Жертвователи по желанию могли указать, на какую область научных исследований и изобретений и на каких условиях должны быть использованы вносимые суммы.

Крепкий финансовый фундамент, полная юридическая самостоятельность, свобода хозяйственной деятельности, обширные связи в научно-инженерном и предпринимательском сообществах позволяли осуществлять комплексные внедренческие проекты. Этому немало способствовал и выдающийся персональный состав общества, куда входили действительные члены, члены-корреспонденты и почетные члены Академии наук, профессора Императорского Московского технического училища, Императорского Московского университета, Санкт-Петербургского технологического института императора Николая I, Электротехнического института императора Александра III и Московского сельскохозяйственного института, а также директора крупных промышленных предприятий. Это определило высокий уровень организации деятельности, объективную экспертную оценку заявок, профессиональный научно-исследовательский подход в содействии реализации проектов, разработок, исследований.

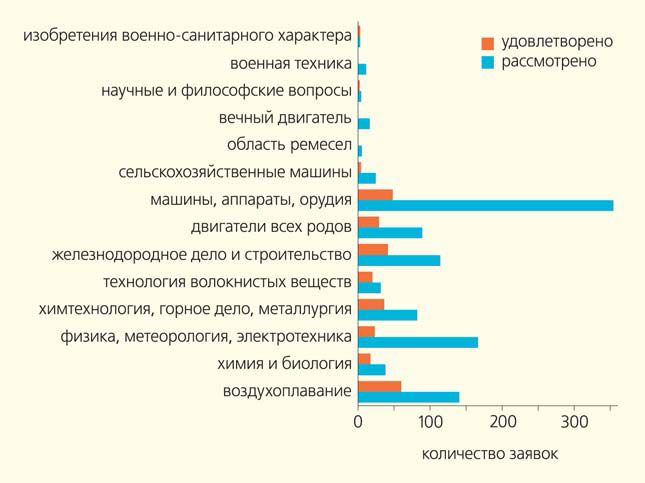

Для получения компетентных заключений по весьма многочисленным научно-исследовательским и опытно-конструкторским заявкам были созданы 15 специализированных отделов экспертной комиссии, которыми, согласно опубликованным отчетам общества, в период 1909–1915 гг. (сведения о заявлениях за 1916 и 1917 гг. не обнародованы) были рассмотрены 1076 заявок. Финансовую поддержку и содействие получили 282 заявки (26%). Наиболее популярными в начале XX в. были разработки и исследования, связанные с созданием машин, орудий, приспособлений и аппаратов различного назначения, а также мелких изделий (33% от общего числа рассмотренных заявок). По количеству удовлетворенных запросов первое место занимало воздухоплавание — из всех одобренных обществом заявок 22% приходится на это направление.

Распределение заявок, рассмотренных и удовлетворенных Обществом Леденцова, по тематикам

Следует отметить, что многие исследователи обращались к экспертному совету общества исключительно с просьбой дать отзыв (без финансовой поддержки), как выражение мнения компетентных лиц [2]. Это свидетельствует, что члены общества проводили строгую экспертизу заявок.

Среди причин отклонения запросов наиболее распространенными были: незнание исследователями законов природы, сложность и ошибки в конструкциях, непрактичность, отсутствие новизны, нецелесообразность изобретений или мелкотемье. Следует упомянуть и некоторые частные (оригинальные) причины, например: некоторые из поданных заявлений содержали не одно, а целый ряд изобретений, свидетельствуя о чрезмерной плодовитости авторов в ущерб целесообразности и практичности результатов [6, с. 34] (до девяти различных изобретений в одной заявке [19]).

Значительное число заявок имело характер готовых изделий и не получало одобрения из-за отсутствия какой-либо новой идеи. Например, свисток, непрерывно подающий сигнал при движении паровоза и тем самым предупреждающий встречных об опасности; водные лыжи для спасения утопающих; пневматические ставни для защиты от наводнений и др. [20].

Некоторые заявители, представив в заявке только схему изобретения, считали свою задачу оконченной. На просьбы экспертной комиссии о более конструктивной разработке заявитель отвечал: Мое дело — дать идею, а уж о дальнейшей разработке пусть позаботятся разные техники, механики и прочие. При этом на осуществление такой «неразработанной» схемы запрашивались десятки тысяч рублей. В тех случаях, когда схема представляла интерес в отношении новизны и целесообразности, члены общества одобряли заявку, но сокращали желаемое финансирование [19].

К социальному статусу и уровню образования заявителей не было определенных требований, поэтому за поддержкой своих идей к экспертам могли обращаться люди, не имеющие образования, — самоучки и самородки. Большинство их заявок имели множество принципиальных ошибок и оказывались направленными на решение очень скромных задач [19], они отклонялись обществом. Однако в некоторых случаях экспертная комиссия обращала внимание на остроумие и большой труд исследователя, маленькую, но правильную и полезную мысль и ассигновала в распоряжение одного из членов общества финансы на расходы, связанные с заботами о будущности открывающегося таланта. Наиболее примечательным из таких изобретений была разработка способа создания нового прядильного материала из мелких волокон, добытых путем переработки пакли семенного льна (проект инженера-технолога В. М. Шевелина) [21, 22].

Ежегодное вознаграждение за выполнение экспертиз составляло примерно 10% от средств, направленных на содействие исследованиям и изобретением, или 2% от общих затрат.

Распределение заявок, рассмотренных и удовлетворенных Обществом Леденцова, по годам

При установлении вознаграждений экспертам применялся принцип вознаграждения за экспертизу в зависимости от характера самого дела и затраченного на экспертизу труда [20, с. 69]. Согласно ему, дела, представленные на рассмотрение экспертной комиссии, квалифицировались по трем категориям. К первой относились проекты, сущность которых очевидна с первого взгляда и требует лишь составления отзыва в установленной форме, протокола и сообщения-ответа. Экспертиза таких дел оценивались в 3 р. за проект. Ко второй категории относились дела, для рассмотрения которых было необходимо наведение обстоятельных справок в научно-технической литературе и серьезное рассмотрение представленных материалов (чертежей, описаний, моделей), что требовало от эксперта трудоемких научных и технических «соображений». Работа эксперта по оценке таких проектов могла оцениваться в пределах от 5 до 25 р. Третья категория включала в себя дела особой сложности или объема, которые требовали особого труда по их рассмотрению, анализу результатов опытов и исследований. Для оплаты работ по оценке таких дел не было определенного прейскуранта, эксперту предлагалось по мере рассмотрения заявки выступать на заседаниях общества с докладом о вознаграждении за проведение экспертных мероприятий.

Наибольшие расходы были связаны с закупкой оборудования и приспособлений для целей самого общества, научных и учебно-вспомогательных учреждений (на это выделялась сумма более 100 тыс. р.). Важно отметить, что такое имущество оставалось собственностью общества и по завершении (или прекращении по тем или иным причинам) исследований, для которых оно было закуплено, переходило в его распоряжение. Далее члены экспертной комиссии решали, для каких целей оно будет использовано.

Все собрания Общества Леденцова были публичными (за исключением тех вопросов, которые, по мнению председателя, не могли быть подвергнуты публичному обсуждению). Протоколы заседаний, отчеты о деятельности предоставлялись Совету Императорского Московского университета, Комитету Императорского Московского технического училища, а также публиковались в периодическом печатном издании «Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова». Этот журнал общество начало выпускать в 1910 г. на собственные средства; до 1915 г. главным редактором был Н. А. Умов, позднее — И. А. Каблуков.

«Временник» выходил три раза в год и включал сведения о деятельности общества, отчеты о разработках и исследованиях, научные и научно-популярные статьи, объявления, в том числе и рекламного характера. Содержание выпусков отражало характер исследований и актуальность разработок того времени.

В дополнение к основным выпускам во «Временнике», начиная с 1912 г., периодически публиковались «Приложения» по значимым научно-техническим проблемам. «Приложения» к выпускам с 1912 по 1914 г. классифицировались по отделам и включали несколько тематических статей.

Отдел «Материалы по технике»: Вейдман А. Ф. «Опыты Московской городской управы над пробными железобетонными конструкциями»; Хмелев И. «Быстрорежущая сталь и технические условия ее приемки»; Поляков Р. В. «К вопросу о технических условиях приемки быстрорежущей стали»; Лахтин Н. К. «Приборы для определения воздухо- и водопроницаемости строительных материалов» и «Из лабораторной практики по испытанию цементов» (1912).

Отдел техники: Котельников А. И. «Медь для паровозных топок — ее химический состав, тепловая и механическая обработка»; Прокофьев И. П. «Применение стали высокого сопротивления в пролетных строениях мостов» (1913).

Отдел физико-химический: Чугаев Л. А. «Краткий предварительный отчет о работах по исследованию некоторых металлов платиновой группы и их соединений»; Бачинский А. И. «Исследования о внутреннем трении жидкостей» (1913).

Отдел биологический: Мензбир М. А. «Зоологические участки Туркестанского края и вероятное происхождение фауны последнего» (1914).

Отдел опытных наук: Тимирязев А. К. «О внутреннем трении в разреженных газах и о связи скольжения с явлением температурного скачка на границе твердого тела и газа»; Umow N. Ein moglicher Sinn der Quantentheorie; Лазарев П. П. «О фотохимической теории явлений мелькания (Flimmern) и о влиянии на них адаптации глаза» и «О Тальботовском законе» (1914).

С 1915 по 1918 г. «Приложения» публиковали обзоры отдельных исследователей: Белоголовый Ю. А. «Живые растворы организмов» (1915), Свентославский В. В. «О калориметрической бомбе и об эталоне в термохимии органических соединений» и «Диазосоединения. Термохимические исследования» (1916); Жуковский Н. Е. «Исследование устойчивости конструкции аэроплана» (1918).

Анализ результатов работы общества, опубликованных во «Временнике», позволяет в первом приближении оценить масштабность деятельности этого уникального фонда содействия исследованиям и разработкам. Я бы желал, чтобы не позднее трех лет после моей смерти было организовано Общество, если позволено так выразиться, «друзей человечества», — так писал в своем завещании Леденцов. Сейчас, более чем через 100 лет после окончания существования общества, можно с уверенностью сказать, что желание Христофора Семеновича было исполнено. За восемь лет работы общество достигло феноменальных для того времени результатов: оно поддержало более 280 проектов, оказало индивидуальную материальную поддержку более чем 50 ученым и обеспечило их исследования необходимым оборудованием, приборами, реактивами. Общество Леденцова определило развитие различных областей науки и техники в нашей стране, способствовало становлению институтов Российской академии наук, заложило принципы эффективного финансирования научно-исследовательских работ, основанного на прозрачности действий, помощи конкретным исследователям — индивидуальном содействии, строгой экспертной оценке и, наконец, вере в силу гения ученых, направляющих всю свою деятельность на воплощение в жизнь научных идей и разработок.

Литература

1. Устав Российской академии наук от 19.11.2007 г., ред. 25.04.2019 г.

2. Бочков А. С. Вологодский нестяжатель Леденцов Христофор Семёнович. М., 2014.

3. Устав Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском московском университете и Императорском московском техническом училище. 1910; 1–2: 3–9.

4. Деятельность Общества за первую половину 1911 г. Извлечение из протоколов заседаний Совета // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1911; 2: 11–20.

5. Лебедев П. Н. Опытные исследования в области электромагнитных волн // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1911; 3: 17–20.

6. Деятельность Общества за вторую половину 1913 г. Извлечение из протоколов заседаний Совета // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1914; 1: 23–41.

7. Горелова Л. Е. История создания Московского научного института — Вольной научной академии // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2017; 25(4): 250–253.

8. Панов Е. Д. «Наука — труд — любовь — довольство». К 95-летию основания Общества имени Х. С. Леденцова // Вестник Российской академии наук. 2004; 74(1): 63–70.

9. Деятельность Общества за вторую половину 1910 г. Извлечение из протоколов заседаний Совета // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1911; 1: 6–16.

10. Задачи и устройство современной лаборатории для изучения нормальной деятельности высшего отдела центральной нервной системы у высших животных. Речь академика, заслуженного проф. Павлова И. П. // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1911; 1: 53–70.

11. Деятельность Общества за первую половину 1910 г. Извлечение из протоколов заседаний Совета // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1910; 3: 6–17.

12. Аэродинамическая лаборатория Императорского Московского университета и Императорского технического училища. Речь, произнесенная проф. Н. Е. Жуковским 5 декабря 1910 г. на торжественном заседании, посвященном памяти Х. С. Леденцова // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1911; 2: 22–43.

13. Шекунова Т. О., Иванов В. К. О некоторых событиях, предшествовавших основанию Института общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова // Химическая технология. 2018; 19(13): 579–582. DOI: 10.31044/1684-5811-2018-19-13-579-582.

14. Гриневецкий В. И. Докладные записки об оказании содействия научным исследованиям тепловых двигателей жидкого топлива // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1912; 2: 33–44.

15. Финансовый отчет за 1916 г. // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1916; 2–3: Приложение.

16. Деятельность Общества за первую половину 1914 г. Извлечение из протоколов заседаний Совета // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1914; 2: 3–14.

17. Деятельность Общества за вторую половину 1914 г. Извлечение из протоколов заседаний Совета // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1915; 1: 44–58.

18. Мензбир М. А. Отчет о деятельности лаборатории Императорского Московского общества испытателей природы // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1915; 2–3: 22–24.

19. Общая характеристика рассмотренных заявлений, неудовлетворенных Советом // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1911; 3: 12–17.

20. Действия Общества за истекший 1909 г. // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1910; 1–2: 16–77.

21. Доклад комиссии по делу инж.-техн. В. М. Шевелина. Извлечение из протокола заседания экспертной комиссии по тому же делу // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1910; 3: 29–35.

22. Обзор деятельности Совета Общества за трехлетие, с мая 1909 г. по май 1912 г. // Временник Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений им. Х. С. Леденцова, состоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. 1912; 2: 24–29.

* Волков В. А., Куликов М. В. Христофор Семенович Леденцов и его общество (Природа. 1991. № 2. С. 125–128); Масоликова Н. Ю., Сорокина М. Ю. От Абрикосовых до Щукиных: «новые русские» и наука (Природа. 2010. № 9. С. 66–75).

Вологодский купец I гильдии Христофор Семенович Леденцов [11]