Чем болели амфибии в начале мезозойской эры

Игорь Новиков, доктор биологических наук, Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН (Москва)

Петр Гайдук, ООО «Пи Эс Ай» (Санкт-Петербург)

«Природа» №4, 2020

Случаи патологических изменений костной ткани у древних (докайнозойских) позвоночных отмечались и описывались в научной литературе неоднократно. В большинстве случаев наблюдаются последствия прижизненных механических повреждений: переломов и других травм, связанных с укусами и ударами, реже встречаются изменения, вызванные экто- или эндопаразитами, деятельностью патогенных бактерий и микобактерий, нарушением обмена веществ, старческими нарушениями и иными причинами.

Среди подобных изменений наибольшая часть зафиксирована у бесчелюстных и рыб (в том числе палеозойских), а также среди мезозойских рептилий — архозавров (крокодилов и динозавров), ихтиоптеригий, завроптеригий, птерозавров и мозазавров. Для ископаемых амфибий доступные данные по скелетным аномалиям сравнительно скудны и в основном касаются морфологических нарушений, затрагивающих, например, топографию покровных костей черепа (появление дополнительных окостенений) или развитие позвонков (сколиоз, врожденные аномалии). Возможно, это объясняется различиями как в объеме доступного для исследования ископаемого материала, так и степенью его сохранности. Отдельная проблема связана с выяснением вопроса о прижизненном или посмертном характере подобных патологических изменений.

В связи с этим особый интерес представляет выявление российскими палеонтологами совместно со специалистами-медиками (онкологами, патологоанатомами, рентгенологами) двух случаев палеопатологии, характерных для опухолевых изменений костной ткани, у раннетриасовых амфибий надотряда Temnospondyli. Первый из таких случаев относится к фрагменту черепной крыши (включающему обломанные правые надвисочную и теменную кости), который принадлежит позднеоленекскому (примерно 249 млн лет назад) капитозавриду Parotosuchus sp. из местонахождения Фёдоровка (Кировская обл., бассейн р. Кобры) [1]. Специалисты Российского онкологического научного центра имени Н. Н. Блохина РАМН (Москва) провели микроскопические и рентгенологические (включая компьютерную томографию) исследования этого образца. Полученные результаты позволили с достаточной степенью уверенности диагностировать злокачественное опухолевое образование по типу паростальной остеосаркомы.

Во втором случае исследованию подверглась неопластическая (опухолевая) патология, обнаруженная на правой ветви нижней челюсти раннеоленекского (около 251 млн лет назад) бентозухида Benthosuchus korobkovi из местонахождения Тихвинское (Ярославская обл., бассейн р. Волги) [2]. Этот образец находится в основном фонде хранения Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского, что исключило возможность нарушения его целостности при анализе. Из-за этого он не мог быть распилен с целью получения тонких срезов для последующего микроскопического исследования, а также подвернут химическому исследованию. Поэтому в качестве основного метода изучения была избрана мультиспиральная компьютерная томография, применение которой на базе медицинского диагностического центра «Рэмси Диагностика» (Санкт-Петербург) позволило поставить наиболее вероятный диагноз — неодонтогенная остеома.

Таким образом, в обоих случаях были установлены древнейшие известные на сегодняшний день случаи неопластических новообразований у тетрапод, причем вятский материал показывает древнейшую злокачественную опухоль, а ярославский — древнейшую доброкачественную.

Как известно, частота встречаемости патологических нарушений на ископаемом материале зависит от величины имеющейся выборки и степени сохранности остатков. Оба местонахождения хорошо изучены как в отношении разнообразия известной из них биоты, так и в отношении условий их образования. Из местонахождения Фёдоровка известно более 40 костных остатков, принадлежащих представителям рода Parotosuchus. В нем также встречены остатки (фрагменты черепов, нижних челюстей, отдельные кости) других темноспондильных амфибий (Inflectosaurus sp., Yarengia (?) sp., Batrachosuchoides lacer, Melanopelta antiqua), реликтовых рептилиоморфных амфибий — антракозавров (Axitectum georgi), а также рептилий — архозавров-текодонтов (Tsylmosuchus sp.), парарептилий-проколофонов (Tichvinskia vjatkensis), проторозавров — пролацертид (Augustaburiania (?) sp.) и неопределимых териодонтов. Вмещающие костные остатки отложения (песчаники и конгломераты) образовались в русле крупной реки, стекавшей со склонов молодых и высоких тогда Уральских гор.

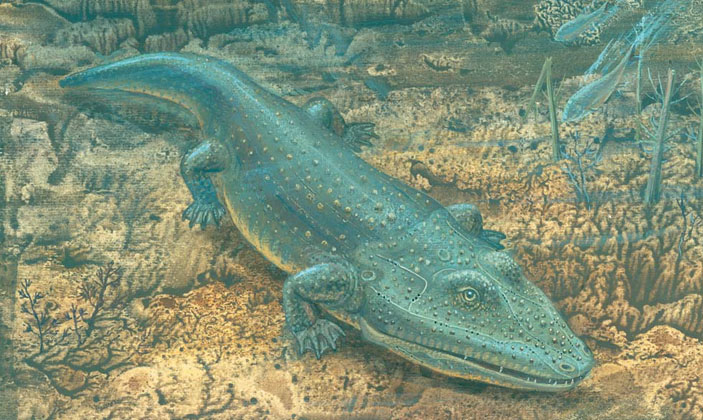

Притаившийся на дне древнего водоема паротозух. Рисунок Н. П. Бутко (Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова)

Местонахождение Тихвинское по количеству и сохранности собранного ископаемого костного материала, а также по биоразнообразию (темноспондильные амфибии, архозавры, рыбы, членистоногие, моллюски, макрофлора) не имеет аналогов в нижнем триасе Восточной Европы. Собранные здесь многочисленные остатки темноспондильных амфибий (черепа, нижние челюсти и их фрагменты, изолированные кости посткраниального скелета — всего более 600 экз.) принадлежат Benthosuchus korobkovi, Thoosuchus yakovlevi и Wetlugasaurus angustifrons. Редкие остатки архозавров-текодонтов (Chasmatosuchus sp.) представлены изолированными позвонками. Литологический анализ вмещающих отложений (глин, алевритов с мергелистыми конкрециями) указывает на их формирование в спокойных мелководных условиях солоноватоводного бассейна, что способствовало сохранению тончайших деталей строения скелетных элементов.

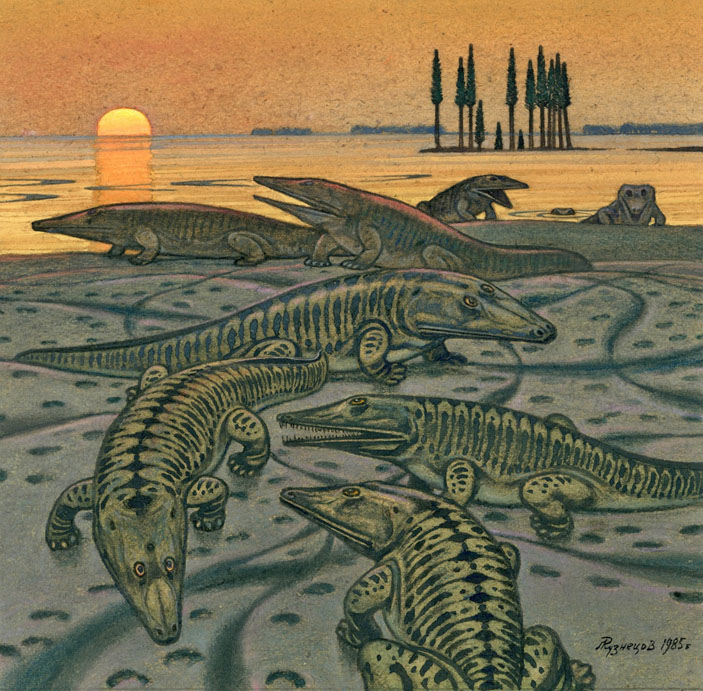

Бентозухи на берегу солоноватоводного озера раннеоленекского времени. Рисунок Л. Т. Кузнецова (Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова)

В водных раннетриасовых сообществах темноспондилы Parotosuchus и Benthosuchus занимали экологическую нишу довольно крупного (общей длиной тела до 1,6–1,8 м) малоподвижного придонного хищника, охотившегося за двоякодышащими и ганоидными рыбами, но не брезговавшего, вероятно, и более мелкими своими сородичами.

Литература

1. Губин Ю. М., Петровичев Н. Н., Соловьев Ю. Н. и др. Новообразование покровных костей черепа раннетриасовой амфибии // Вопросы онкологии. 2001; 47(4): 449–455.

2. Новиков И. В., Гайдук П. А., Грибанов А. В. и др. Наиболее древний случай неопластических изменений костной ткани у тетрапод // Палеонтологический журнал. 2020; 1: 66–69.

Правая ветвь нижней челюсти Benthosuchus korobkovi: а — вид сбоку, б — вид сверху. Прямоугольником выделена область новообразования