В водовороте жизни

МРТ-визуализация мозга и жидких сред организма

Андрей Тулупов, Андрей Савелов, Ольга Богомякова, Юлия Станкевич, Любовь Василькив

«Наука из первых рук» № 3(88), 2020

В наши дни одно из первых мест среди причин смертности и наступления инвалидизации населения занимают врожденные и приобретенные патологии головного мозга: от инсультов и онкологических заболеваний до травм и нервно-психических расстройств. Неудивительно, что поддержание здоровья мозга является одной из центральных проблем современной медицины. Поэтому такое важное место отводится развитию методов прогнозирования, ранней диагностики и мониторинга эффективности лечения нейропатологий различного происхождения. Среди современных технологий прижизненного неинвазивного изучения состояния центральной нервной системы лидируют методы лучевой диагностики, при этом пальма первенства принадлежит магнитно-резонансной томографии, которая предлагает наиболее широкий спектр подходов к визуализации мозговых тканей и структур.

Головной мозг — одна из наиболее хорошо снабжаемых кровью областей человеческого тела. Адекватное функционирование всех отделов высшей нервной системы и сопутствующих структур обеспечивает достаточный приток артериальной крови и отток венозной, а также постоянная циркуляция спинномозговой жидкости (ликвора). Нарушение скорости, давления, вязкости и других параметров этих биологических жидкостей может вызвать тяжелую патологию со смертельным исходом. При этом большинство работ в этой области посвящено изучению артериального звена мозговой гемодинамики, а исследования роли венозной и ликворной систем единичны. И хотя опыт последних лет существенно расширил наши знания о ликвородинамике, до сих пор есть много нерешенных и спорных вопросов.

На основе имеющихся на сегодня сведений мы не можем создать целостную картину, описывающую нарушение баланса между жидкими средами центральной нервной системы при различных патологиях. Одна из причин — недостатки существующих инструментальных методов визуализации, поэтому разработка новых подходов и оригинальных методик чрезвычайно перспективна.

Комплексный подход к морфологической и функциональной оценке мозговой ткани могут предложить современные методы лучевой диагностики: магнитно-резонансная томография (МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и ультразвуковое исследование (УЗИ). Однако на сегодня лишь МРТ позволяет неинвазивно и даже без использования контрастных средств визуализировать поток жидкости и оценить его количественные параметры. Модификации этого метода (МР-ангиография, МР-венография, МР-миелография) позволяют получить большой объем дополнительной информации для оценки функциональных параметров потока биологических жидкостей, что открывает возможности ранней диагностики широкого спектра заболеваний.

Когда мозгу не хватает крови

Актуальный вопрос современной медицинской диагностики с учетом широкой распространенности острых и хронических нарушений мозгового кровообращения — оценка сосудов и кровотока в головном мозге. Магистральные кровеносные сосуды, снабжающие головной мозг, — внутренние сонные и позвоночные артерии. Изменения именно в их бассейнах наиболее часто приводят к сосудисто-мозговым катастрофам.

Современные методики МРТ позволяют в рамках одного обследования качественно и количественно оценить магистральный и тканевой кровоток, включая расположение и просвет магистральных артерий, параметры потока крови, характеристики соответствующего бассейна кровоснабжения, а также признаки нарушения мозгового кровообращения.

Так, для оценки выраженности гемодинамических нарушений при различных врожденных и приобретенных пороках сердца, крупных артериальных сосудов и их ветвей в мире широко используется двумерная фазово-контрастная МР-ангиография (2D PCA), которая позволяет визуализировать течение и картировать скорость движения крови в плоскости «томографического среза» (Stalder et al., 2008; Hsieh et al., 2015).

Контрастная перфузионная МРТ позволяет оценивать тканевой кровоток на капиллярном уровне. Чаще всего в клинической практике используется метод динамической восприимчивости контраста (DSC), при котором внутривенно вводится агент, содержащий редкоземельный элемент гадолиний, широко применяемый в медицине как парамагнитное контрастное вещество (Federau et al., 2012).

Оба этих метода использовали новосибирские специалисты для изучения особенностей магистрального и тканевого кровотока при различной сосудистой патологии головного мозга. В исследовании участвовали как здоровые добровольцы, так и пациенты с патологией позвоночных и внутренних сонных артерий, признаками нарушения мозгового кровообращения, а также после острого инсульта в бассейне средней мозговой артерии.

С использованием рутинного протокола обследования оценен ход магистральных артерий, наличие и выраженность патологических очагов. Дополнительно всем обследуемым проведена 2D PCА, а части из них — еще и перфузионная МРТ.

В результате с помощью 2D PCА удалось визуализировать кровоток в поперечном сечении в разных сегментах позвоночных, внутренних сонных и средних мозговых артерий. В итоге выявлена неравномерность распределения потока крови в просвете сосуда, включая боковое смещение более быстрой центральной части. Этот эффект был наиболее выражен в участках артерии, расположенных после ее изгиба, как физиологического, так и патологического.

С помощью двумерной фазово-контрастной МР-ангиографии (2D PCA) можно оценить количественные характеристики магистрального кровотока на нескольких уровнях в просвете мозговых артерий. Вверху — визуализация неравномерности распределения скоростных характеристик в просвете разных сегментов внутренних сонных артерий — парных крупных артерий шеи и головы, по данным 2D PCA. Срезы устанавливались перпендикулярно ходу артерий на шейном уровне, с одновременным захватом правого и левого сосуда. В специальной программе полученные томограммы обрабатывались с созданием геометрической фигуры, отграничивающей так называемую область интереса (в данном случае — просвет артерии), внутри которой определялись значения объемной, пиковой и средней скоростей кровотока, а также площадь поперечного сечения сосуда в каждую из фаз цикла сердечной деятельности. Цифрами отмечены уровни визуализации кровотока во внутренних сонных артериях, стрелками — просветы артерий на разных уровнях

Кроме того, оказалось, что снижение объемной скорости кровотока (количества крови, протекающей через поперечное сечение сосуда за 1 мин.) тесно связано со степенью выраженности патологических очагов головного мозга. Эта взаимосвязь подтверждена данными перфузионной МРТ: в случае единичных и множественных очагов сосудистых поражений головного мозга скорость магистрального кровотока довольно тесно коррелировала со скоростью кровотока в капиллярах мозговой ткани.

Эти результаты свидетельствуют, что количественная фазово-контрастная МРТ может с успехом применяться для оценки магистрального кровотока при нарушениях мозгового кровообращения, в первую очередь на стадии функциональных изменений, например при грозных предвестниках ишемического инсульта — транзиторных ишемических атаках, острых, коротких преходящих эпизодах неврологических нарушений. Однако для широкого использования подобных критериев требуются дополнительные исследования с увеличением числа наблюдений, чтобы учесть такие факторы, как пол, возраст, артериальное давление и др.

И стакан ликвора

В отличие от крови, о ликворе — спинномозговой жидкости, постоянно циркулирующей в полостях желудочков головного мозга, субарахноидальном пространстве (полости между мягкой и паутинной мозговыми оболочками) и ликворопроводящих путях головного и спинного мозга, знают далеко не все. В теле взрослого человека содержится в среднем 4–5 л крови и только около 120–150 мл ликвора, который обновляется несколько раз в сутки.

По химическому составу ликвор сходен с сывороткой крови: до 90% составляет вода, остальное — неорганические (электролиты, неорганический фосфор, микроэлементы) и органические (аминокислоты, белки, углеводы, мочевина и др.) вещества, участвующие в метаболизме мозга.

Процесс ликворообращения (по аналогии с кровообращением) включает три основных звена: продукцию (образование) спинномозговой жидкости, циркуляцию (перемещение) и отток (всасывание). Изменения в ликворной системе сопровождают многие неврологические и нейрохирургические заболевания. Такие патологии, как гидроцефалия (расширение желудочков головного мозга), опухоли головного и спинного мозга, субарахноидальные кисты, часто приводят к дисбалансу между продукцией, циркуляцией и всасыванием ликвора.

Спинномозговая жидкость (ликвор) осуществляет целый ряд функций: служит механической защитой («гидравлической подушкой») для мозга, поддерживает внутричерепное давление, участвует в регуляции кровообращения в полости черепа и выводе продуктов метаболизма клеток, а также оказывает бактерицидное действие.

В сутки сосудистые сплетения боковых желудочков мозга синтезируют около полулитра ликвора, а поскольку объем ликворных полостей намного меньше, то спинномозговая жидкость ежедневно обновляется 4–5 раз.

При этом до сих пор существуют трудности в диагностике подобных изменений, а имеющиеся методики не всегда позволяют правильно оценить морфологию ликворосодержащих структур либо обладают побочными эффектами, ограничивающими их применение. Тем не менее современные методы лучевой диагностики позволяют неивазивно, с минимальной лучевой нагрузкой или даже вообще без нее оценить ликворные пространства и полости.

Так, метод компьютерной томографии, основанный на использовании рентгеновских фотонов для получения изображения с помощью цифровой реконструкции, позволяет оценить изменения ликвородинамики, сопутствующие травматическим повреждениям. Но он обеспечивает лишь достаточно приблизительную оценку ликворосодержащих полостей и используется обычно для первичного диагностического скрининга.

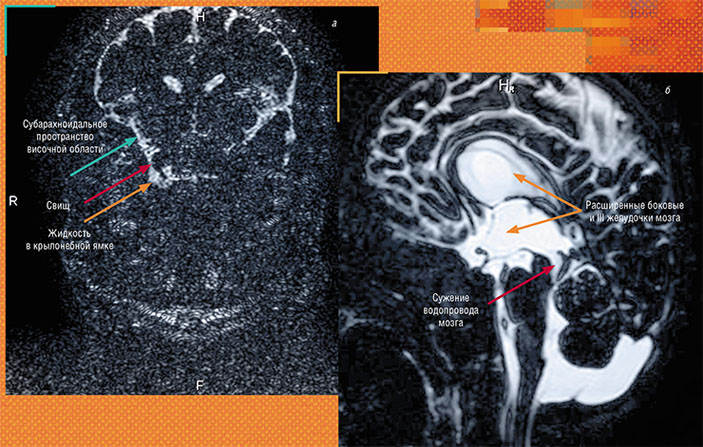

На сегодняшний день наиболее информативным методом визуализации ликворных пространств является метод МРТ и его модификации. Так, по рутинным МРТ-изображениям можно оценить изменение размеров ликворных пространств и быстрый, турбулентный поток ликвора; по статическим изображениям в толстом срезе — визуализировать ликворные пространства и полости; по трехмерным тонкосрезовым снимкам — выявить наличие тонких мембран в субарахноидальных пространствах и цистернах, сужение тонких ликворных структур, наличие атипичных путей оттока ликвора. Оценить проходимость ликворных структур позволяют и динамические МРТ-методики.

Тонкосрезовые трехмерные МРТ-методики позволяют определить наличие стойких сужений тонких ликворных структур, патологических отверстий-фистул и нетипичных путей оттока спинномозговой жидкости: слева — свищ, дефект твердой мозговой оболочки, представляющий патологическое соединение (канал) между ликворным пространством височной области и крылонебной ямкой — щелевидным пространством черепа, в котором в норме ликвора нет. Ямка сообщается с носовой полостью, поэтому в случае свища ликвор начинает вытекать через нос; справа — выраженное воронковидное сужение дистальных отделов водопровода мозга у ребенка с вентрикуломегалией (увеличением желудочков)

В исследованиях новосибирских специалистов хорошо зарекомендовала себя методика количественной оценки потока (Quantitative Flow) на основе фазово-контрастной МРТ, с помощью которой можно оценить количественные параметры ликвородинамики на различных уровнях.

Таким образом у пациентов с гидроцефалией удалось показать увеличение средней и объемной скорости потока спиномозговой жидкости на уровне водопровода мозга — участка центрального канала, соединяющего третий и четвертый желудочек мозга, в самом четвертом желудочке и так называемом отверстии Мажанди в его нижних отделах. При этом в базальных цистернах (расширении в основании мозга) отмечалось прогрессирующее снижение средней и объемной скоростей потока ликвора, которое зависело от степени выраженности гидроцефалии.

Такие изменения динамики спинномозговой жидкости свидетельствуют о нарушении механизмов ее всасывания. А в качестве диагностических критериев стадии декомпенсации у пациентов с гидроцефалией можно использовать значения средней и объемной скоростей потока на уровне базальных цистерн (˂ 0,40 и 0,50 мл/с соответственно).

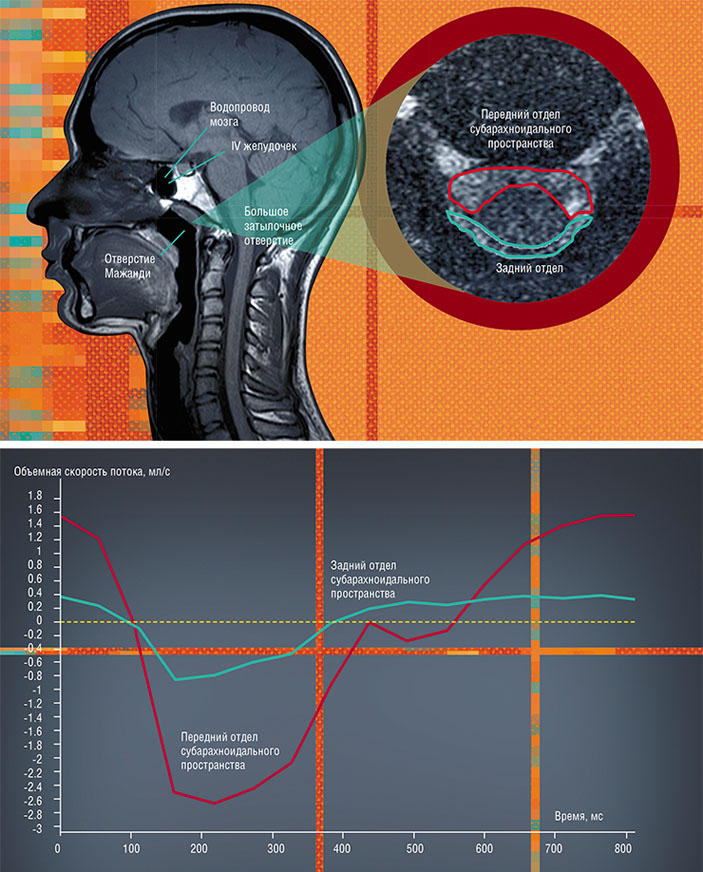

С помощью МРТ-методики количественной оценки потока (QF) на основе фазово-контрастной МРТ можно провести многоуровневую качественную и количественную оценку параметров потока спинномозговой жидкости. Один из таких уровней — большое затылочное отверстие (вверху). Справа — представление этих же результатов МРТ специальной программой, с помощью которой можно отследить пульсирующий характер потока ликвора. На графике показаны изменения объемной скорости потока спинномозговой жидкости за время одного сердечного цикла в переднем и заднем отделах субарахноидального пространства на уровне большого затылочного отверстия

У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии об ускоренной эвакуации ликвора из полости черепа свидетельствует увеличение (примерно на треть) скоростей потока спинномозговой жидкости на уровне водопровода мозга, четвертого желудочка и большого затылочного отверстия. Так как у таких больных желудочковая система имеет нормальные размеры, то это либо повышенное образование ликвора, что встречается редко (например, при опухолевых поражениях сосудистых сплетений), либо его накопление в соединительной ткани и межклеточных пространствах мозга.

В данном случае на скорость перемещения ликвора может влиять много параметров, в том числе состояние артериального русла и скорость распространения по нему пульсовой волны повышенного давления, вызванной выбросом крови из левого желудочка сердца. У пациентов с синдромом внутричерепной гипертензии пульсовая волна распространяется быстрее, что свидетельствует о повышенной жесткости стенок мелких сосудов, которая может быть следствием накопления жидкости в межклеточных пространствах соединительной ткани.

Своевременная и точная диагностика заболеваний центральной нервной системы представляет важную медицинскую и медико-социальную проблему в связи с ростом заболеваний головного мозга. Достигнутый на сегодня прогресс в изучении причин, механизма и диагностики нейропатологий во многом обязан широкому внедрению новейших методов нейровизуализации на основе метода МРТ. С помощью различных модификаций метода МРТ удалось раскрыть механизмы динамики крови и спинномозговой жидкости в головном и спинном мозге, изучить структуру и особенности метаболизма в мозговой ткани.

В современной медицинской литературе имеется достаточно много сведений об использовании МРТ в неврологии. Однако лишь недавно были открыты новые возможности МРТ в диагностике мозговых патологий на самых ранних стадиях — на уровне микроциркуляции и первых метаболических изменений. В частности, результаты, полученные новосибирскими исследователями, подтверждают, что современные подходы в МРТ существенно расширяют наши знания о патофизиологии расстройств ликвородинамики, а методики нейровизуализации дают возможность мониторинга этой системы при терапевтическом и оперативном лечении.

К сожалению, большинство этих методов настолько сложны и трудоемки, что их могут применять лишь в специализированных центрах, что не всегда возможно с учетом состояния пациента. Именно поэтому необходимо и дальше совершенствовать лучевую диагностику на основе самых современных возможностей МРТ — это будет неоценимым вкладом в развитие не только дифференциальной диагностики патологий головного мозга, но и неврологии и нейрохирургии в целом.

Литература

1. Богомякова О. Б., Станкевич Ю. А., Колпаков К. И. и др. Расчетные параметры для оценки взаимодействия жидких сред центральной нервной системы по данным лучевой интроскопии (Часть 1) // Вест. рентгенологии и радиологии. 2020. Т. 104. № 4. С. 244–252.

2. Тулупов А. А., Летягин А. Ю., Курбатов В. П. и др. Возможности магнитно-резонансной томографии в визуализации периферического кровотока // Вест. НГУ. Серия: Биология, клиническая медицина. 2004. Т. 2. № 1. С. 57–69.

3. Bogomyakova O., Stankevich Yu., Mesropyan N. et al. Evaluation of the flow of cerebrospinal fluid as well as gender and age characteristics in patients with communicating hydrocephalus, using phase-contrast magnetic resonance imaging // Acta Neurologica Belgica. 2016. V. 116. N. 4. P. 495–501.

4. Federau C., Maeder Ph., O’Brien K. et al. Quantitative measurement of brain perfusion with intravoxel incoherent motion MR imaging // Radiology. 2012. V. 265. N. 3. P. 874–81.

5. Hsieh K., Stein K., Mono M.-L. et al. In-vivo phase contrast magnetic resonance angiography of the cerebrovascular system: a comparative study with duplex sonography // Swiss medical weekly. 2015. w14155.

6. Stalder A. F., Russe M. F., Frydrychowicz A. et al. Quantitative 2D and 3D phase contrast MRI: Optimized analysis of blood flow and vessel wall parameters // Magn Reson Med. 2008. V. 60. N. 5. P. 1218–1231.