Чтение на скорость

Кирилл Стасевич

«Наука и жизнь» № 5, 2020

Хотя и говорят, что мы живём в мире видео, комиксов и графического дизайна, текстов вокруг становится не меньше, а больше. Бесконечные учебники и руководства, электронные книги, которые добавились к обычным бумажным, посты в соцсетях, сайты и порталы, посвящённые всему на свете... И кто в этом море текстов не ловил себя на мысли, что он слишком медленно читает?

Есть разные методы, помогающие повысить скорость чтения. Например, можно приучить глаз смотреть не на отдельные слова, а видеть фразу как бы целиком, или скользить зигзагообразно взглядом по странице, читая текст сразу большими кусками. С появлением электронных гаджетов стали популярны приёмы, в которых слова возникают на экране смартфона или планшета по очереди, слово за словом. Эти методы основываются на убеждении, что глаз во время чтения делает много лишних движений: он тратит время на переход от слова к слову и от строки к строке, да ещё зачем-то возвращается назад к уже прочитанному. Если читать целыми фразами или же натренироваться читать по одному слову в смартфоне, то можно избавиться от бесполезных движений глаз. Наконец, есть методы скорочтения, задача которых подавить внутреннюю речь, часто звучащую у человека в голове, когда он читает, хотя делает это молча.

Чтение вроде бы есть куда ускорять. Например, шестикратная чемпионка мира по скорочтению Энн Джонс в 2007 году прочла за 47 минут объёмную книгу Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и Дары смерти». Для достижения такого результата ей нужно было читать со скоростью 4200 слов в минуту. И это якобы не предел: есть люди, утверждающие, что могут прочитывать до 30 000 слов в минуту, хотя обычный человек читает в минуту всего 200–400 слов.

Но важно не просто пробежать глазами текст, а ещё и понять, что прочитали. И тут приходится признать, что читать со скоростью пусть не 4000, а всего 1000 слов в минуту абсолютно бессмысленно — мы поймём из прочитанного очень мало, если вообще хоть что-то. Выдающийся режиссёр Вуди Аллен как-то пошутил на эту тему: после курса скорочтения он прочёл «Войну и мир» за 20 минут и понял только то, что в книге было что-то про Россию. Повышать скорость чтения без вреда для понимания невозможно. Но почему?

Чтение делится на несколько стадий. Глаз принимает свет, отражённый от поверхности с буквами, но сам никаких букв не видит: для него это просто изогнутые линии на некотором фоне. Зрительные сигналы от глаза бегут в мозг, и вот тут уже приходит понимание, что перед нами не просто узор, а буквы и слова, которые что-то означают. Слова складываются в предложения, а предложения в текст, и мы начинаем понимать общую концепцию текста, его логику, о чём он нам говорит.

Распределение палочек и колбочек в сетчатке. Все три вида колбочек, чувствительных к фиолетово-синей, зелёно-жёлтой и жёлто-красной областям спектра, сгруппированы преимущественно в центре сетчатки, с максимальной плотностью в центральной ямке

Как это работает? Глаз видит с помощью фоточувствительных клеток сетчатки: палочек и колбочек. Лучше всего он видит то, что попадает в так называемую центральную ямку — участок сетчатки, где собрано очень много колбочек и почти нет палочек. Колбочки различают цвета и детали и наиболее эффективно работают при ярком свете. Ещё одна их особенность в том, что сигналы от колбочек не усредняются, то есть если одна колбочка сообщает в мозг о белом фоне, а соседняя с ней — о чёрной линии, то мозг именно так всё и увидит. Нетрудно понять, что именно благодаря колбочкам мы различаем буквы и слова. Палочки же, наоборот, наиболее эффективно работают при слабом свете, реагируя на движения и небольшие изменения в освещённости. Сигнал от них суммируется и усредняется, так что в мозг приходит некая общая картина сразу от группы палочек. Чем дальше от центральной ямки, тем меньше в сетчатке колбочек и тем больше палочек. Соответственно, острота зрения уменьшается и изображение, которое приходит от других зон сетчатки, будет менее чётким и более размытым. Поэтому бессмысленно пытаться читать текст краевым, или периферическим, зрением, как это рекомендуют некоторые методики скорочтения: якобы если мы научимся видеть «всем глазом», то будем быстрее читать, потому что станем воспринимать больше текстовой информации. Не будем — буквы в краевом зрении превращаются в невнятные облачка светотени.

Зрительные сигналы от палочек и колбочек не сразу попадают в зрительный нерв, а проходят через несколько нейронов-посредников. Сигнал от каждой колбочки передаётся отдельному нейрону — биполярной клетке, а от неё — другому нейрону, ганглионарной клетке. У палочек сигнал суммируется и усредняется: группа палочек передаёт свои сигналы меньшему числу биполярных клеток, а биполярные клетки — ещё меньшему числу ганглионарных клеток. Поэтому именно колбочки позволяют различать мельчайшие детали

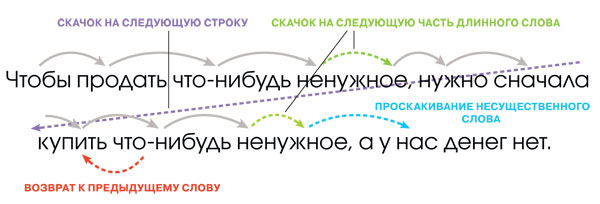

Во время чтения глаз совершает быстрые скачкообразные движения — саккады. С помощью современной техники, которая позволяет следить за мельчайшими движениями глаз, саккады удалось измерить и классифицировать по типам. Теперь мы знаем, что глаз прыгает не только со слова на слово и со строки на строку: есть возвратные саккады, когда глаз фиксируется на слове, которое он только что прочёл; есть саккады, позволяющие прочесть слово по частям, если оно слишком длинное. Обычные саккады, когда глаз перемещается слева направо по строке, преодолевают примерно семь букв за 20–30 миллисекунд.

Движения глаз при чтении

В тех методах скорочтения, которые предлагают избавиться от саккадных движений, выводя на экран по одному слову, глаз не сможет вернуться к слову, которое он плохо прочитал. Да и слова бывают разные — более знакомые или менее знакомые, и, чтобы их понять, нужно разное время. Получается, что такой метод скорочтения необходимо адаптировать под индивидуальный словарь читающего, чтобы знакомое-презнакомое слово «корова» исчезало быстрее, чем малознакомое слово «интерференция». Наконец, глаз задерживается не на всех словах подряд — некоторые он проскакивает. Но это не значит, что он их не замечает. Дело в том, что при чтении глаз воспринимает не только символы, попадающие в центральную ямку, но и те, которые попадают на участки сетчатки рядом с ней. Получается «окно текстового восприятия», вытянутое вправо, ведь читаем мы слева направо. Буквы и слова, изображения которых попадают на сетчатку рядом с центральной ямкой, глаз различает менее чётко, однако он тем не менее предугадывает слово, на которое сейчас перепрыгнет, и, если предугадываемое слово не очень существенно, глаз его просто перелетит.

Центральная ямка и острота зрения. По вертикали: относительная острота зрения, максимальная в зоне центральной ямки. По горизонтали: угол зрения в градусах — чем он больше, тем дальше от центральной ямки падает свет на сетчатку, тем слабее острота зрения. Слепое пятно — место в сетчатке, где отростки клеток сетчатки сливаются в зрительный нерв, уходящий в мозг; в этом месте фоторецепторов в сетчатке нет, и сетчатка здесь ничего не видит

Есть много исследований, посвящённых тому, как понимают текст люди, читающие его тем или иным методом скорочтения. Например, если читать пословно, когда в центре экрана одно слово сменяет другое (так называемый метод быстрого последовательного визуального предъявления), то действительно можно читать быстрее обычного и всё понимать, но только если речь идёт об одном-единственном предложении. То есть фразу «Волга впадает в Каспийское море» можно одинаково понять при скорости чтения и 200, и 600 слов в минуту. Но если речь идёт не об одном предложении, а о тексте, то оказывается, что при повышении скорости чтения понимание начинает ухудшаться. И если мы решим читать текст методом «слово за словом», то лучше всего поймём его, читая с той же скоростью, что и обычный продвинутый читатель, — примерно 200 слов в минуту.

Всё дело в том, что скорость чтения ограничивается не столько глазом, сколько мозгом: можно выиграть время, избавившись от саккадных движений, но это не ускорит понимание и не заставит память работать лучше. А ведь именно от памяти и понимания зависит, сумеем ли мы соотнести разные части текста, чтобы понять, о чём в нём говорится. Повышая скорость чтения, мы лишаем себя возможности вернуться к только что прочитанному слову, оценить его контекст в окружении других слов и контекст всего предложения внутри текста. То же самое касается и попыток расширить поле восприятия: во-первых, глаз не сможет чётко разглядеть слова, расположенные далеко от зоны наибольшей остроты зрения на сетчатке, во-вторых, даже если натренировать периферическое зрение на распознавание слов, скорость чтения повысится всё равно за счёт понимания.

Наконец, ещё одна группа методов скорочтения, о которых мы пока не говорили, — это те, что подавляют внутреннее озвучивание текста (так называемую субвокализацию), поскольку звуковое распознавание слов требует лишнего времени и сил. Такие методы тоже ухудшают понимание текста. В детстве мы в первую очередь учимся устной речи, учимся различать буквы и слова на слух и воспроизводить их собственным голосом. «Молчаливый», письменный язык мы осваиваем позже, при этом учимся читать, произнося вслух написанные слова. Звуковое представление слова необходимо для понимания его смысла, и что же будет, если это представление подавить? Психологические эксперименты показывают: когда внутреннее озвучивание текста стараются отключить, прочитанное усваивается хуже, особенно если текст трудный и требует, чтобы из него сделали какие-то выводы.

Отклонение от зрительного центра на 4° снижает остроту зрения: буквы попадают не в центральную ямку, а в зоны рядом с ней и начинают расплываться. Буквы, попавшие в зону периферического зрения, расплываются ещё сильнее

В этих исследованиях участвовали не только обычные люди, которым ради эксперимента старались повысить скорость чтения тем или иным методом, но и настоящие «скорочтецы». И те и другие понимали текст плохо: когда их спрашивали о том, что они прочитали, в ответ часто звучали какие-то выдумки, имевшие к тексту малое отношение. В одном из таких экспериментов принимали участие студенты, которые после курса скорочтения читали со скоростью более 15 000 слов в минуту. Однако, по словам исследователей, на деле студенты преуспели не в чтении, а лишь в листании страниц. В другом эксперименте скорость чтения испытуемых повысили примерно с 280 слов в минуту до 400, при этом уровень понимания ими текста снизился с 81% до 74%.

Как же тогда чемпионка мира по скорочтению смогла прочитать «Гарри Поттера и Дары смерти» за 47 минут? Причём она не только прочла книгу, но и написала о ней в нескольких новостных изданиях, и к её отзывам не было никаких вопросов, то есть она всё поняла. Дело в том, что эта книга — седьмой роман цикла. Весь мир много лет жил с его героями, и мировая рекордсменка по скорочтению давно знала, кто такой Гарри Поттер, кто такие Рон и Гермиона, что такое Хогвартс и пр. Поэтому ей было достаточно просто пролистать книгу, отмечая лишь общее движение сюжета со знакомыми именами.

Говоря о скорости чтения, нужно не забывать, что мы читаем разные тексты. Есть художественная литература, есть научно-популярная, есть учебник по физике, а есть блог о путешествиях с фотографиями. Очевидно, что если в тексте речь идёт о знакомых вещах, мы прочтём его быстрее. К примеру, научную статью о вирусах специалист-вирусолог прочтёт намного быстрее, чем историк. Тем не менее, если мы хотим понять из любого текста как можно больше, при скорости чтения свыше тысячи слов в минуту у нас это вряд ли получится.

Повысить скорость чтения всё-таки возможно, если правильно понимать, почему мы читаем медленно. Скажем, если в тексте встречается много малознакомых слов, наш мозг будет на них спотыкаться, стараясь вспомнить, что они означают. В таком случае нужно просто больше читать, чтобы обогащать свой словарный запас, привыкать к малознакомым словам и превращать их в хорошо знакомые. Если же вы во время чтения всё время отвлекаетесь, механически скользите взглядом по строчкам, а мыслями находитесь где-то далеко, вам нужно тренировать собственное внимание, умение концентрироваться на том, что делаешь. Отвлекающийся человек с небольшим словарным запасом, читающий 60 слов в минуту, вполне может достичь скорости чтения 200 слов в минуту и при этом понимать прочитанное. Для этого достаточно приложить усилия и поработать над собой.

-

Сделал тест.

Данный текст я прочел со средней скоростью 250 слов в минуту.

Художественный текст в среднем я читаю 1 страница в минуту. Опять же в среднем, это 400-450 слов на страницу.

Поэтому полностью соглашусь с выводом - скорость чтения зависит от скорости понимания текста и его сложности для читающего.

Ну не считая совсем раннего возраста, лет 3-5, когда человек еще буквы не совсем запомнил :) -

Ширина колонки в газетах выбрана для удобства чтения журналистами:-) Журналист считается плохим, если во время чтения у него бегают глаза влево-вправо. Но это все еще не скорочтение. Когда читаешь быстро, внутри видишь некое кино на быстрой перемотке. Проблемы - так читать можно только (очень) хорошо написанные книги; без терминов; очень быстро устаешь; легко отслеживешь сюжет - но теряешь ньюансы и юмор; категорически нельзя читать злобных и/ли больных писателей вроде Достоевского. И для быстрого, и для медленного чтения есть время и место под солнцем.

Фото: ru.depositphotos.com / silverjohn