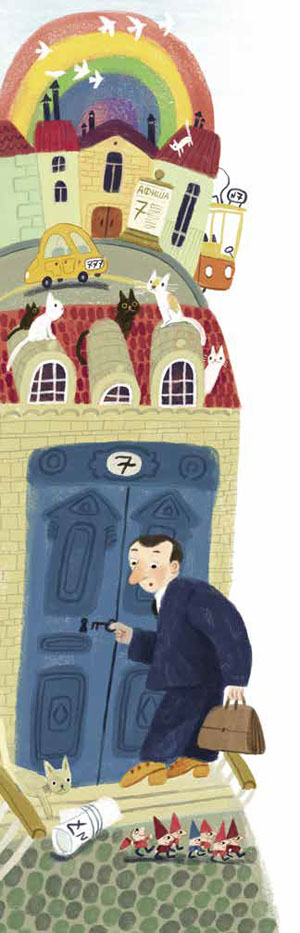

Мистическая семёрка Джона Миллера

Вера Винниченко

«Квантик» №10, 2019

В 1956 году серьёзный человек, знаменитый американский психолог Джон Миллер, пожаловался, что везде и повсюду его преследует одно и то же число: мистическая семёрка. Он видит её в письмах друзей, в счетах за квартиру, на улице, в театре, в книгах. 7 дней недели, 7 цветов радуги, 7 нот, 7 смертных грехов, 7 чудес света, 7 гномов. Тайна вездесущей семёрки настолько захватила учёного, что он приступил к собственному расследованию, которое началось с экспериментов Германа Эббингауза.

Психолог-экспериментатор Г. Эббингауз изучал память. Для этого он мучил своих испытуемых, заставляя заучивать бессмысленные слоги (бов, гис, лоч и т. п.). Одно из открытий Эббингауза состояло в том, что если количество слогов не превышало семи, испытуемые запоминали их уже после первого прочтения. Для запоминания большего количества надо было читать материал несколько раз.

В 1949 году группа экспериментаторов (Кауфман, Лорд, Рис, Фолкман) из колледжа Маунт-Холиок показывала своим испытуемым точки на экране — от 1 до 200 штук за раз — и просила определить их количество. Трудность состояла в том, что время предъявления было очень маленькое, всего 1/5 секунды, чтобы испытуемые не успели сосчитать. Оказалось, что если точек было меньше семи, испытуемые вообще не ошибались.

Мистическая семёрка стала краеугольным камнем и в эксперименте Эббингауза, и в эксперименте в Маунт-Холиок. Джон Миллер уловил сходство между результатами двух экспериментов и решил поставить свой. Он предъявлял испытуемым цифры, числа, отдельные звуки или целые слова, и во всех случаях получалось примерно одно и то же — испытуемые начинали ошибаться, если число элементов в ряду было больше семи. Что значит «примерно»? Некоторые запоминали чуть больше объектов, некоторые — чуть меньше. Поэтому число Миллера — это не просто 7, а некоторая область: 7 ± 2. Миллер назвал этот предел симультанностью восприятия (от латинского simul — ‘в одно и то же время’). Это число психологи ещё называют объёмом кратковременной памяти.

Семь — это не очень много. Как тогда весь мир помещается в нашей голове? Как мы запоминаем слово, если в нём больше семи букв? Идея Миллера в следующем: чтобы «победить» семёрку, нужно преобразовать входную информацию. Объединить элементы в группы, чтобы число групп было меньше или равно семи. Например, составить из цифр число, из букв — слово, из слов — историю. Миллер считает, что это преобразование и есть мышление, или, с точки зрения теории информации, «процесс перекодирования».

Здесь, конечно, очень много непонятного. Как мозг кодирует и перекодирует информацию? Мозг — это такая тонкая материя, что даже у современных учёных, вооружённых микроскопами, энцефалографами и томографами, нет внятного ответа. Поэтому если вы захотите поставить в тупик какого-нибудь бородатого профессора, задайте ему этот коварный вопрос.

Но всё-таки открытие Миллера позволило немного пролить свет на работу нашего мозга. Ведь Миллер обнаружил, что наше мышление помогает преодолевать ограничения нашей памяти. Например, когда с нами случается какое-нибудь событие — полёт на воздушном шаре, ныряние с аквалангом под воду, падение с велосипеда — мы с помощью мышления преобразуем это событие в краткий словесный рассказ. И потом каждый раз его воспроизводим.

Уловить закономерность — это тоже один из способов перекодировать информацию по Миллеру. Например, сложно запомнить ряд цифр 23571113171923, но если заметить, что это записанные подряд первые 9 простых чисел, будет гораздо проще.

Кстати, был один человек, у которого учёные так и не смогли найти предел симультанности, — это обладатель феноменальной памяти Соломон Шерешевский. Он безошибочно воспроизводил таблицы цифр, длинные ряды чисел, слов или бессмысленных слогов, фразы незнакомого языка (и мог повторить их даже спустя много лет после того, как увидел или услышал). При этом Шерешевский плохо запоминал лица — они казались ему слишком изменчивыми. Часто он использовал такой приём: мысленно расставлял образы диктуемых ему слов вдоль любимой улицы, а когда нужно было их вспомнить, мысленно прогуливался по ней. Кстати, у него бывали ошибки, но не из-за памяти — если, например, он ставил белое яйцо у белой стены, то мог просто не заметить потом*.

А вот жена Джона Шепарда-Баррона, британского изобретателя, наоборот, страдала от низкой симультанности. Джон как-то похвастался, что изобрёл банкомат. И чтобы получить деньги, нужно ввести код всего из шести цифр. Миссис Шепард-Баррон пришла в ужас, сказав, что такое количество цифр она ни за что не запомнит. И бедному Джону пришлось уступить — он сделал код четырёхзначным.

Автор этой статьи должна признаться, что её симультанность тоже равна четырём. Мне очень трудно запомнить код подъезда, номер машины, таблицу умножения, имя учительницы. В школе мне часто ставили двойки, пока мне не помог папа. Он научил меня сочинять истории с ключевыми словами. Например, когда мне нужно было запомнить улицы Кремлёвского кольца, папа придумал такую абракадабру: «Москворецкие китайгородцы, до нового театра охочие, маханули через Боровицкий мост на Кремлёвскую набережную». Эти названия я могу безошибочно воспроизвести спустя 25 лет: Москворецкая набережная, Китайгородский проезд, Новая площадь, Театральный проезд, Охотный ряд, Моховая улица, Боровицкая площадь, Кремлёвская набережная.

Художник Ольга Демидова

* О способностях Соломона Шерешевского написал работавший с ним психолог А. Р. Лурия в своей «Маленькой книжке о большой памяти».

Рис. 1. Способы перекодирования по Миллеру. А — 12 точек, превышающих симультанность восприятия, Б — объединение точек в области, В — объединение в геометрические фигуры, Г — объединение точек в созвездия