На старой дороге: работы 2015 года в Зарядье

Леонид Беляев

«Природа» №3, 2019

Зарядье — колыбель московской археологии. Именно здесь впервые был систематически изучен «мокрый слой», т.е. насыщенная влагой толща культурных отложений. Изначально влажный, такой слой сохраняет органические вещества, включая дерево — важнейший природный материал, определявший образ жизни древнерусского человека. Постепенно слой начинает и сам притягивать воду: рыхлые отложения, полные древесной коры и щепы, всасывают ее, как губка, а отдают неохотно.

В топографическом отношении Зарядье — продолжение Кремля в его приречной части Подола. Это самая низменная часть торгово-ремесленной и усадебной зоны Москвы, главного городского Посада. Посад рос от нынешней Красной площади по плато, зажатому между реками Москвой и Неглинной; их долины постепенно расходились к востоку. Плато разрезали три главные улицы Посада, тянувшиеся от ворот Кремля: северная — Никольская, центральная — Ильинская и южная — Варварская (Варьская). Зарядье лежало еще южнее, оно как бы прижато к берегу Москвы-реки и «всползает» по косогорам на край надпойменной террасы. На этом склоне сложился особый район, получивший в конце XV в. свое название как участок за «рядами» — торговой зоной с лавками и складами, лежавшей ближе к современной Красной площади.

Приречная территория не была удобна для жизни — здесь слишком сыро, да и рельеф неровный. Но в XIV–XV в. тут можно было ловить рыбу и запасать сено (в пойме реки имелись еще луга), заниматься пожароопасными ремеслами (кузнечное, гончарное), а также потреблявшими много воды (кожевенное). Здесь проще было огородничать — многие культуры нужно постоянно поливать. По реке удобнее было перевозить товары и вообще перемещаться — летом по воде, зимой по льду (на замерзшей реке даже устраивали специальный торг).

Надежный документ 1430-х годов «Запись о душегубъстве» назвал здесь четыре топонима: зону ограничивали Варьская улица и Вострый конец, его центром была церковь Николы Мокрого на Великой улице. Улица Варварка и храм сохранялись до ХХ в., а Острый конец упомянут во множестве текстов, поэтому Великую улицу легко идентифицировать — это переулок, известный в XVII–XX вв. как Мокринский. За словом Великая, кстати, нет указания на особую историческую значимость — его лучше понимать как «большая», «очень большая» (иногда так и писали: Большая; почтовых правил не было, и нашу улицу часто называли по престолам церквей: Всехсвятская, Знаменская, Большая Покровка).

Великую улицу у реки упоминали примерно 200 лет, до середины XVI в., но затем топоним исчез. Почему, спрашивается? Ведь на известных видах-планах города, «Годуновом» и «Петровом», отчетливо видна приречная трасса, даже мощенная деревом. Дело в том, что в органичный рост города вмешалась военная логика: богатый Посад нужно было защитить. Для этого в регентство Елены Глинской итальянский архитектор Петрок Малой возвел в 1535–1538 гг. новую городскую крепость, названную Китай-городом1. Ее стены охватили плато вдоль рек и образовали с востока внешнюю по отношению к Кремлю линию обороны. Фортификация была передовой: сравнительно невысокие толстые стены с выдвинутыми башнями выдерживали огонь мощной осадной артиллерии, а с раскатов было удобно обстреливать осаждающих.

Новая крепость помогла развитию Посада, но для его южной приречной части стала препятствием: стена Китай-города перекрыла подход к реке и движение вдоль нее. Варварка, с ее дворами знати, богатых купцов и иностранных представительств (Английский двор), в XVI–XVII вв. оттеснила Великую, и Зарядье превратилось в тесные, грязные задворки, имевшие в городе дурную славу (именно здесь гнездились сообщники знаменитого уголовника XVIII в. — Ваньки Каина).

Вид на Зарядье в 1911 г. (часть картины К. Ф. Юона «Москворецкий мост»)

Историков и археологов привлекали к Великой улице особенности топографии. Полагали, что жизнь столицы началась «с воды», а эта трасса была самой близкой к Москва-реке. Престол главной церкви Зарядья посвящен покровителю путешественников и торговцев, Николаю Мирликийскому, что наводило на мысль о связи района с торгом, а прозвище «Мокрый» — на идею навигации (или на то, что его участок заливало в половодье). Рядом разместили древнюю пристань, считая путь от нее до Кремля одной из первых городских дорог. Наконец, на улице стояла одна из городских таможен — Мытный двор. Следовательно, улица могла называться Великой потому, что была одним из устойчивых путей в Кремль? А если так — не древнейший ли это район Москвы?

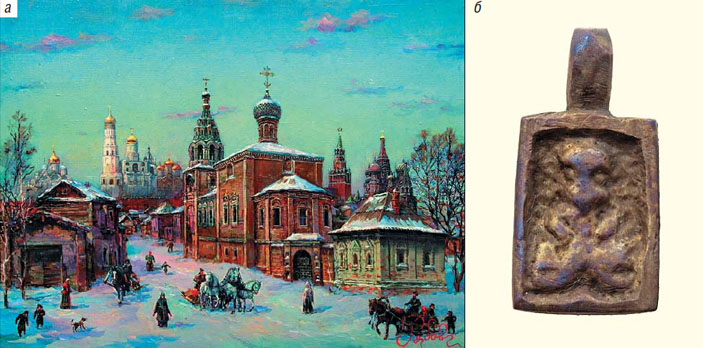

Церковь Святого Николая Мирликийского на Великой улице: а — реконструкция художника В. А. Рябова; б — иконка святого Николая из раскопа № 7/2015. Медный сплав, литье, цветная эмаль (утрачена), размеры 2×3 см. Конец XIV — XV в.

Немудрено, что археологи охотно работали в Зарядье. Они пришли сюда еще до Великой Отечественной войны, продолжив исследования к празднованию 800-летия города. В середине 1940-х Институт истории материальной культуры2 АН СССР учредил Московскую археологическую экспедицию, в том числе для изучения Зарядья. Во главе встал молодой энергичный ученый М. Г. Рабинович3. Именно в Зарядье сформировалась школа московской археологии4, были заложены основы представлений о раннем периоде развития города, написаны первые диссертации и книги. Здесь корректировали керамическую стратиграфию Москвы и составляли таблицы типовых изделий из дерева (в их числе даже хроно-типологическую таблицу гробов), кожи, стекла, металлов (включая важные для датировки замки, ключи, предметы вооружения). Завершение строительства гостиницы «Россия» приостановило исследования, но после ее сноса начался новый этап (2006–2017), так что археологи 75 лет почти не уходили из Зарядья.

Из десятков раскопов особую роль сыграл раскоп № 7/2015 на древней трассе Мокринского переулка (Великой улицы), в районе Мытного двора, хотя на нем было изучено не более полутора десятков метров самой улицы.

Раскоп № 7/2015. Верхний настил бревенчатой мостовой Великой улицы — вид с севера

В верхних частях (соответствуют XVI–XVIII вв.) Великая была вымощена поперечными бревнами по лагам. Она оказалась весьма широкой — не менее 4,5–5 м в поперечнике. Но ниже мощение исчезало, улица тогда была еще грунтовой дорогой, вдоль края которой шли оси водоводов (от деревянных XIV–XV вв. до чугунных и керамзитовых труб), столетиями не менявшие направления. Слой, оставленный дорогой, — это коричнево-серый суглинок, насыщенный мелкой щепой, веточками и другой органикой: шерстью, мелкими костями животных, фрагментами текстиля и кожи. В такой однородной среде, как рыбы в аквариуме, висели многочисленные мелкие находки. А вот крупных почти не было. Даже вездесущая в городских слоях керамика представлена только мелкими и редкими фрагментами. Обилие монет позволило установить хронологию, ведь на дороге не бывает перекопов. Большую коллекцию образовали другие предметы из металла — украшения, части книжных переплетов, оружие, свинцовые «грузики», замки и ключи, но крупных орудий труда среди них мало.

Раскоп № 7/2015. Зачистка предматерикового слоя: лунки от копыт животных с втоптанной в них щепой

Монеты исчезали на уровне около 1 м над материком5 — эта линия отметила последнюю четверть XIV в. — время, когда чеканка русских удельных княжеств стала более-менее регулярной. Ниже еще встречались находки «ордынского слоя», но вскоре исчезли и они. По материку была отмечена масса мелких лунок, непохожих на ямки сада или огорода. Это — следы копыт крупного рогатого скота в светло-серой глине материкового грунта, место скотопрогонной тропы над берегом реки. На ней найдены части трех украшений: решетчатого перстня, трехбусинного височного кольца и пластинчатого браслета. Эти характерные для домонгольской Руси вещи, как будто подобранные «по учебнику», первые москвички потеряли в XIII в.

Спорово-пыльцевой анализ материкового грунта (проведенный Е. Г. Ершовой в лаборатории геоботаники и экологии растений кафедры геоботаники Биологического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова) показал, что до эпохи формирования культурного слоя (т.е. не позднее XII–XIII вв.) в пойме Москвы-реки росли леса, в которых доминировали липа, ель, и позднее сосна. С началом освоения поймы и формированием культурного слоя древесный полог резко сократился и распространилась луговая растительность; с тем же периодом связаны первые признаки земледелия. Вероятно, ему предшествовал недолгий период сильных разливов, вследствие чего верхний слой лесной почвы был размыт и переотложен. Таким образом, раскоп № 7/2015 представил полную хронологическую шкалу от XII–XIII вв. до нашего времени и во многом изменил картину, нарисованную археологами в ХХ в.

В 1940-х годах, когда Рабинович, изучая Зарядье, открыл в толще «мокрого слоя» целый деревянный город, наука осознала и ценность влажных слоев Великого Новгорода: раскрытие «Руси деревянной» началось в обоих городах почти одновременно. Наслоения в 4–5 м вызвали изумление мощностью и обилием сооружений, а также сложной, явно городской инфраструктурой. Археологи знали тогда об остальных районах Москвы мало и потому преувеличили значение открытого ими «клондайка». Они восприняли его как городской район, плотно застроенный уже в XII — начале XIII в. Ремесленное производство сочли ранней индустрией, работавшей на рынок. Заселение возводили к докняжеской эпохе — к XI в. Казалось, что об этом говорят впервые найденные тогда в Москве южные завозные товары: пряслице из красноватого пирофиллита, кусочки стеклянных браслетов (их тогда считали исключительно домонгольскими) и др.

Сегодня ясно, что первый набросок был сделан слишком широкими мазками. Стеклянных браслетов в Зарядье найдены многие десятки, но лежат они не повсеместно, а пятнами, на первых освоенных участках; изменилась дата (пик встречаемости — XIII в.) и топография (их много на сельских поселениях, например, в Суздальском Ополье). Так что плотно заселенный приречный посад XI–XII вв. исчез, вместо него появились первые редкие дворы XIII в.

Раскопки Зарядья развеяли старые гипотезы, господствовавшие до начала археологического изучения Москвы, например идею «первой Москвы» вне Кремля. В застройке легко читалась изначальная «кремлецентричность», движение городских поселений от крепости на восток и через речные долины, где город порождал и сам же поглощал деревни и ремесленные районы. Таково и Зарядье — ремесленная периферия, которую со временем заполнят усадьбы.

Внутреннее устройство Москвы как города оказалось изощренной в своей простоте инфраструктурой, эффективно приспособленной к гидрогеологическим особенностям ландшафта. Водосборники и водоотводы убирали лишнюю сырость. Дренирование продуманно соединили с производствами, где нужно было получать и удалять большие количества воды. Эксплуатировать хозяйственные и бытовые сооружения было относительно комфортно. Мощенные деревом улицы и дворы, погреба и подклети, ледники и бани, колодцы и даже производственные чаны не тонули в грязи, как часто думают, но осушались вкопанными тут и там бочками-сборниками с тянувшимися от них деревянными трубами, дренажными канавами, укрепленными плетнями, вдоль улиц, а иногда и крытыми магистральными деревянными водоотводами.

Выявились этнографические особенности древней Москвы. Владения здесь часто делили не частоколы, а плетни — более южная, а не северная традиция. Размеры построек отличались разнообразием: наряду с крупными домами встречались клетушки, похожие больше на чуланы (их порождала городская жизнь и экономия тепла). Площадь стандартного сруба была скромной, около 16–20 м2 (2×2 сажени и более), а часто меньше — 2×3 м. Это зависело от длины бревен, обычно пятиметровых (хотя известны и восьмиметровые стволы). В срубе стояла глинобитная печь на специальном опечке, развернутая устьем от входа, который располагался, как принято на севере (известен случай, когда при перестройке дома печь переставили, а сначала она стояла по южнорусской модели — устьем ко входу). Во дворе помещались погреб (иногда с кирпичным полом), часто колодец (с прямым, а с XVII в. и более сложным пирами дальным срубом) и другие сооружения, в том числе хозяйственные (летние кухни, коптильни), мастерские (дубильные чаны).

Золотым веком для Зарядья и его Великой улицы стала эпоха расцвета Москвы после монгольского разорения, в XIV–XV вв. Именно тогда здесь возникла сплошная застройка и не осталось порожней земли. Теперь сюда действительно везли рулоны тканей (в основном сукна) из Бельгии, Голландии, Германии — от них остались круглые свинцовые пломбы с гербами городов. Их особенно много около таможни (Мытного двора), где княжие люди собирали ввозные пошлины, опечатывали мелкими свинцовыми пломбами с русскими буквами связки мехов на вывоз и, возможно, кусочки шкурок («меховые деньги»). Возможно, здесь собирали штрафы и недоимки, ведь именно возле двора найдена редкая для Москвы берестяная грамота («Москва-4»).

Три найденные ранее (также экспедициями Института археологии РАН) грамоты — в 1988 г. в Воскресенском проезде и две в 2007 г. в Кремле — были совсем другими. Они написаны на крупных, мало выделанных «берестяных листах», причем поперек волокон. Новая находка — прекрасно подготовленный горизонтальный свиток с заранее обрезанными краями и гладкой поверхностью и надписью вдоль волокон. По содержанию московские тексты — это черновики или копии (два из них относятся к легальным документам), и у них нет адресата. «Москва-4» — самостоятельная деловая записка или часть письма. Все это сближает ее с классическими берестяными грамотами Новгорода.

Уверенным и очень разборчивым книжным почерком заполнены две с половиной верхних строки, остальная поверхность листа чистая. Приветствие, обычное в новгородских письмах, опущено; имя и статус автора неизвестны. Он начал прямо с сути дела, неоднократно перемежая свой «доклад» обращением к господину: Поехали есмы, господине, на Кострому. Юрьи с матерью нас, господине, увернул взад. А взял себе с матерью 15 бел; ти увзял 3 белы; потомо, господине, взял 20 бел да полтину. Счет идет на древнерусские «белы» и московские «полтины», сумма в 38 бел с полтиной — не слишком внушительная, но и не мелочь.

Свинцовая печать для рулона сукна из г. Попперинге (Фландрия) с изображением перчатки и посоха. XV–XVI вв.

Стратиграфически грамота датируется рубежом XIV и XV вв. и лежит в верхнем уровне «безмонетного» слоя: существенно выше нее появляются монеты великого князя Василия Дмитриевича. Со временем, возможно, прояснится личность упомянутых в тексте Юрия с матерью (это необязательно князь Юрий Дмитриевич Звенигородский (1374–1434) и его мать Евдокия (умершая в 1407 г.), оставшаяся в 1389 г. вдовой князя Дмитрия Донского).

Интересные находки свидетельствуют о ведении дел с Востоком или о прямом присутствии в городе жителей Золотой Орды: в раскопе № 7/2015 выделен (единственный случай в городе) особый слой, где ориентальные завозные товары, в Москве редкие, встречаются систематически. Среди них части бронзового браслета, зеркала с пожеланием славы хозяину, чаш с цветной поливой и рельефным орнаментом, да и самая ранняя из найденных монет хана Узбека.

***

История Великой улицы не восходит к XII в., да и в XIII в. она не выделялась как особо значимая, а едва существовала как одна из приречных троп, возможно, более крупная, чем остальные. Но с XIV в. Москва стала столицей крупного княжества, ведущего борьбу за главенство в Северо-Восточной Руси и оспаривавшего власть Орды. Теперь Подол ожил. К XV в. его потенциал использовался максимально — бурно развивалось ремесло и торговля, жители активно участвовали в жизни богатой Варварки, заселенной купцами, которые вели международную торговлю. Улица сохраняла особое значение до начала XVI в., но после 1530-х годов потеряла оживленность, в торгово-ремесленном предместье выросли усадьбы (так сейчас в Москве жилая застройка замещает фабричные районы). Эти богатые дворы (стоявшие вдоль мощенной бревнами улицы) показаны на первых планах Москвы, отражающих ситуацию конца XVI — начала XVII в. В XVIII в. улицу уже называли Мокринским переулком, а о ее прежнем значении забыли.

Земля Зарядья сохранила следы множества мельчайших, но ярких эпизодов жизни рядовых семей, отдельных событий в пределах дня или месяца, т.е. «микроисторию». Найденные там и сям части оружия, склады ядер, воткнувшаяся в плетень и там оставшаяся стрела оживляют скупые хроникальные записи о штурмах города и рисуют картины общества, жившего в постоянной опасности. Мы знакомимся с именами, хозяйствами, погребениями горожан. Узнаем о жизни какого-то Ивана по прозвищу Корова, которому принадлежала костяная печать (найдена в сгоревшем срубе, оказавшемся баней). Она величиной с ноготь, но надпись Печать Iвана Карови и фигура святого Иоанна Воина вполне поместились. Узнаем о смерти Ивана Ширяева, «человека» князя Василия Евшеевича Сулешова, выходца из Крыма (имена обоих нанесены в начале 1630-х годов на плиту с его могилы). О том, что некая Федора была владелицей чернолощеного кувшина (мы и этого о ней не узнали бы, не оставь она своего имени в надписи-граффити XVI в.: кувшинъ Федорин).

Таким образом, археология Зарядья объясняет москвичам (а заодно и русским вообще — ведь русские, конечно, и есть москвичи, их так называли достаточно долго) их исторические, психологические, культурные — словом, национальные особенности.

Литература

1. Никоновская летопись. Полное собрание русских летописей: Т. 13(1). М., 1965.

2. Рабинович М. Г. О древней Москве: Очерки материальной культуры и быта горожан в XI–XVI вв. М., 1964.

3. Беляев Л. А. Развитие археологической мысли и археологические памятники Москвы // Москва: Наука и культура в зеркале веков. М., 2013; 29–71.

1 Стена была сначала временной деревянной, затем каменной: в 1534 г. заложиша град землен, от каменнаго града [Кремля. — Л.Б.] възле Неглимну к живоначалной Троицы на площадку, а оттоле на Васильевской луг х Козме и Дамьяну, к Москве реке, и възле реку Москву х каменой же стене приведоша [1, с. 82].

2 После 1959 г. — Институт археологии АН СССР, ныне РАН.

3 В период борьбы с «космополитизмом» известный историк, этнограф и археолог Михаил Григорьевич Рабинович (1916–2000) был снят с должности руководителя экспедиции и уволен из института. Но его книга о древней Москве [2] в большой мере основана на материалах Зарядья.

4 До этого археологи в Москве почти не работали. История московской археологии описана в работах А. А. Формозова и моих (см.: [3]).

5 Материком в археологии называют слой почвы или напластования, располагающиеся под культурным слоем и не содержащие следов деятельности человека.

Культурный слой Зарядья — нижняя часть, слой XIV–XV вв. (фото 2015 г.). Здесь и далее фото Московской археологической экспедиции Института археологии РАН