Подводные археологические исследования в Фанагории

Владимир Кузнецов, Сергей Ольховский, Алексей Завойкин

«Природа» №1, 2019

Фанагория — один из крупнейших древнегреческих городов на юге России (Таманский п-ов). Страбон называл его столицей азиатских боспорян. Полис был основан около 540 г. до н. э. выходцами из Ионии (современная Малая Азия). Он просуществовал более 1,5 тыс. лет (с середины VI в. до н. э. по начало X в. н. э.). Фанагория имеет богатейшую историю, связанную со многими событиями мирового значения.

Руины города находятся на берегу Таманского залива. Фанагория в древности занимала площадь примерно в 60 га. В настоящее время часть города затоплена водами залива, что дает возможность осуществлять подводные археологические исследования. Помимо прочего, это обстоятельство имеет большое значение для решения важных вопросов, связанных с эвстатическими колебаниями уровня моря. Данные археологии играют в этом ключевую роль, поскольку позволяют с высокой точностью датировать изменения уровня вод в историческое время.

На протяжении многих веков Фанагория была транзитным центром на морском торговом пути из Средиземноморья в Меотиду (Азовское море). Древний географ Фанагорию называл также «эмпорием», т.е. специально обустроенным торговым местом, где осуществлялась разгрузка и загрузка судов и таможенный контроль над товарами, доставляемыми сюда морем из-за пределов Боспорского государства или же вывозимыми за его пределы (в их числе были различные продукты, которые поступали из Прикубанья, где проживало местное население — меоты). Очевидно, что Фанагория обладала развитой портовой инфраструктурой: удобной гаванью, верфями, мастерскими и складами и т.п.

Первые века жизни полиса проходили в условиях продолжавшейся Черноморской регрессии, когда уровень моря был не менее чем на 3 м ниже современного значения. В начале 1-го тысячелетия н. э. обширная прибрежная терраса города, застроенная в V–IV вв. до н. э., оказалась затопленной в результате трансгрессии моря. К настоящему времени вследствие этого, а также, возможно, тектонических процессов, связанных с активным вулканизмом данного региона, не менее 15 га территории Фанагории затоплено водами Таманского залива и затянуто песчано-иловыми отложениями, маскирующими очертания городской застройки и портовых сооружений.

Наряду с раскопками, которые ведутся с 1936 г. на разных участках городища, в конце 1950-х годов здесь под руководством профессора В. Д. Блаватского были начаты работы по изучению тех участков древнего памятника, которые поглотили воды Таманского залива [1]. Новый этап подводных исследований стартовал в 1999 г. Основной задачей археологических исследований в затопленной части Фанагории стало выявление и изучение портовых сооружений (причалов и молов), затонувших судов, а также находящейся под водой городской застройки.

Учитывая значительную площадь акватории, в границах которой находятся затопленные археологические объекты, приоритетным направлением исследований следует признать применение геофизических методов для локализации участков дна, наиболее перспективных для подводных раскопок. Чтобы определить методы и инструментарий, способные выявить скрытые в донных отложениях археологические объекты, с 2012 г. регулярно проводятся геофизические исследования [2, 3]. Достоверность их результатов обеспечена тем обстоятельством, что в акватории есть ряд уже изученных раскопками металлических, деревянных и каменных объектов и результаты их дистанционного обследования используются для калибровки приборов и последующего анализа. Для идентификации ранее неизвестной аномалии можно оперативно выполнить подводную шурфовку.

Для корректного сравнения результатов применения различных геофизических методов они выполняются на общем полигоне — участке прибрежной акватории размером 1300×300 м, включающем в себя затопленную прибрежную террасу Фанагории и прилегающую к ней портовую акваторию. При всех геофизических исследованиях применяются навигационные приемники, обеспечивающие субметровую (или более высокую) точность координатной привязки результатов измерений, что дало возможность интегрировать результаты работ в геоинформационные исследования Фанагории с достаточной степенью точности.

Гидролокационные исследования и акустическое профилирование

Создание батиметрической карты, очевидно, стало первоочередным этапом комплексного обследования акватории Фанагории. Однако выполнение данной задачи было сильно затруднено: в мористой части полигона дно покрыто густыми зарослями морской травы и водорослей высотой до 1–1,5 м; рельеф дна в мелководной части усложняет прямолинейное движение лодки с эхолотом или даже препятствует этому. Первая гидрографическая съемка полигона Фанагории была выполнена однолучевым эхолотом Lowrance LMS-337C на частотах 50/200 кГц (по сетке из 10 продольных галсов с интервалом 25 м и 25 поперечных галсов с интервалом 50 м, минимальная глубина измерений составила 0,3 м). Координатную привязку обеспечил навигационный приемник Javad Maxor, установленный на береговом репере с известными координатами, и ровер Javad Triumph-1, закрепленный над эхолотом. Абсолютные координаты пройденных галсов определены в режиме постобработки с точностью 0,1 м, батиметрические измерения обработаны в компьютерной программе «АкваСкан». Проверка результатов батиметрии показала ее низкую достоверность: значительная часть акустических импульсов отразилась не от поверхности дна, а от водорослей.

Профилирование донных отложений профилографом Tritech SeaKing

В 2017 г. в акватории Фанагории протестированы четыре эхолота: СКАТ-50 с излучателем 220 кГц, HydroBox с излучателем 33/200 кГц, Humminbird 997c с излучателем 83/200 кГц и Echotrac CV100 с излучателем 200 кГц. Результаты промеров, выполненных эхолотами по чистому песку, илу и водорослям, перепроверялись маркированным лотом. В результате испытаний выяснилось, что корректно определяет глубину поверхности дна под покровом водорослей только эхолот Echotrac CV100.

Задача гидролокации бокового обзора — выявление и картирование объектов, визуально заметных на поверхности дна. Акватория Фанагории, в том числе мористая часть полигона геофизических исследований, обследована буксируемым гидролокатором бокового обзора C-MAX CM2 на частоте 780 кГц, ширина полос обзора составила 25 м на борт. Съемка выполнена по галсам, ориентированным параллельно берегу, с полным перекрытием слепых зон, до изобаты 1,5 м. Для навигационного обеспечения съемки использовался дифференциальный приемник DGPS МАХ в режиме DGPS c субметровой точностью координатной привязки. Полученные в результате съемки сонограммы обработаны в компьютерной программе SonarWiz 5. В результате гидролокации бокового обзора получены изображения поверхности дна на всем заданном полигоне акватории.

Задачей акустического профилирования в акватории Фанагории было выявление объектов, полностью перекрытых донными отложениями. Для выбора прибора, наиболее эффективного в условиях мелководной акватории, в 2012–2017 гг. полигон обследован несколькими профилографами с существенно разными характеристиками.

Съемка профилографом SyQuest StrataBox проведена на частоте 10 кГц с мощностью сигнала до 300 Вт. В границах заданного полигона выполнены 20 галсов, вытянутых параллельно берегу, с междугалсовым интервалом 10 м. Координатную привязку съемки обеспечил навигационный приемник Javad Maxor, установленный на береговом репере с известными координатами, и ровер Javad Triumph-1, закрепленный над антенной профилографа. Абсолютные координаты пройденных галсов определены в режиме постобработки с точностью 0,1 м. Анализ результатов съемки показал, что минимально допустимое расстояние от антенны профилографа StrataBox до поверхности дна, позволяющее прибору информативно отображать структуру донных отложений, составляет не менее 2 м, т.е. этот прибор не подходит для обследования мелководной прибрежной террасы Фанагории. В мористой части полигона StrataBox выявил в структуре донных отложений 27 аномалий. Шурфовка дна, проведенная для идентификации этих аномалий, в большинстве случаев выявила локальные скопления окатанных камней вулканических пород — вероятно, они применялись в качестве судового балласта. В двух случаях шурфовка выявила крупные каменные скопления, еще в одном — найдена кормовая часть корпуса деревянного судна постройки конца XIX — начала XX в.

Съемка профилографом SyQuest Bathy 2010PC Chirp проведена на частотах 3,5/10 кГц (мощность сигнала до 4 кВт), использована антенная решетка из двух излучателей TR-109. В границах заданного полигона выполнены 40 галсов, вытянутых параллельно берегу, с междугалсовым интервалом 5 м. Координатную привязку съемки обеспечил навигационный приемник Javad Maxor, установленный на береговом репере с известными координатами, и ровер Javad Triumph-1, закрепленный над антенной профилографа. Абсолютные координаты пройденных галсов определены в режиме постобработки с точностью 0,1 м. Анализ результатов съемки показал, что минимальное расстояние от излучателей Bathy 2010PC Chirp до поверхности дна, позволяющее прибору информативно отображать структуру донных отложений, составляет не менее 2 м. Акустические импульсы переменной частоты, излученные профилографом, отражаются от растительности, не проникая в донные отложения. На свободных от растительности участках дна Bathy 2010PC Chirp локализовал 119 аномалий, часть из них совпадает с ранее обследованными объектами.

Зондирование структуры донных отложений профилографом SyQuest Bathy

Съемка профилографом SeaKing SBP Parametric проведена на частотах 20/200 кГц. В границах заданного полигона выполнены 40 галсов, вытянутых параллельно берегу, с междугалсовым интервалом 5 м. Координатную привязку съемки обеспечил навигационный приемник Trimble SPS 461 в режиме DGPS с субметровой точностью. Анализ результатов съемки показал: минимальное расстояние от излучателя SeaKing SBP до поверхности дна, позволяющее прибору информативно отображать структуру донных отложений, составляет около 1,5 м; акустические импульсы отражаются от растительности, не проникая в донные отложения. На свободных от растительности участках дна SeaKing SBP локализовал 139 аномалий, часть из которых совпадает с ранее обследованными объектами.

Пробная съемка профилографом Edgetech SB-216S, излучающим в частотном диапазоне 2–16 кГц, показала, что прибор способен определять структуру донных отложений начиная с глубины 1,2–1,3 м, и это позволяет считать его наиболее перспективным инструментом для проведения следующей сплошной съемки акватории Фанагории.

Опыт выполненных работ показал, что для существенного повышения результативности обследования необходимо применять профилограф, эффективный на глубине от 1 м и при плотном покрове водорослей, а также следует сократить междугалсовый интервал съемки до технически возможного минимума, что на практике составляет 2–2,5 м.

Альтернативой профилированию с борта маломерного судна в диапазоне глубины 1–3 м может быть самоходная дистанционно управляемая платформа, способная перемещать антенну профилографа с минимальным интервалом и высокоточной координатной привязкой. Данная методика измерений дает возможность обеспечить высокую плотность измерений, достаточную для создания «сейсмокуба» — трехмерной модели донных отложений на заданном участке.

Пробное трехмерное акустическое профилирование выполнено параметрическим профилографом Innomar SES-2000 Сompact на частотах 10/100 кГц. Координатную привязку съемки обеспечил навигационный приемник Trimble SPS 461 в режиме RTK, поправки по радиоканалу транслировала базовая станция Фанагории, точность привязки составила 0,3 м. Профилограф, установленный на самоходной платформе, выполнил съемку участка дна размером 30×5 м, ориентированного перпендикулярно береговой линии. Глубина воды на участке обследования менялась в диапазоне от 1,2 до 1,8 м, профилирование выполнено с интервалом 25 см. На основе результатов съемки построен сейсмокуб, степень детализации которого позволяет выявлять в толще донных отложений даже мелкие аномалии. Для верификации результатов съемки одна из выявленных аномалий проверена шурфовкой, показавшей в заданной точке каменное скопление 0,5×0,5 м.

Зондирование структуры донных отложений профилографом Innomar SES-2000, установленным на телеуправляемой самоходной платформе

Магнитная съемка

Иной вид дистанционного обследования, потенциально способный локализовать погребенные археологические объекты, — это гидромагнитная разведка. Ее задачей в акватории Фанагории стало определение потенциала данного метода для выявления крупных каменных объектов — остатков причалов и оборонительных стен города. Возможность выявить эти объекты обусловлена тем, что на Таманском п-ове местного камня очень мало, а камни, привезенные сюда в качестве строительного материала или судового балласта, имеют остаточную намагниченность, не соответствующую местному магнитному фону.

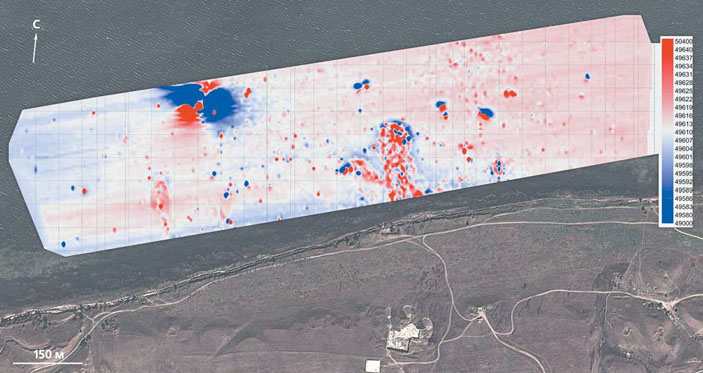

Первая систематическая гидромагнитная съемка акватории Фанагории выполнена в 2013 г. буксируемым магнитометром MarineMagnetics SeaSpy с датчиком Оверхаузера и чувствительностью 0,01 нТл. Координатную привязку съемки обеспечил навигационный приемник DGPS МАХ в режиме DGPS с субметровой точностью [2]. Естественные колебания магнитного поля Земли во время съемки фиксировала береговая магнитовариационная станция — протонный магнитометр «Минимаг-М» с систематической погрешностью ±2 нТл. Съемка выполнена по сетке галсов длиной 1300 м с междугалсовым интервалом 5 м в диапазоне глубин от 1 до 4,5 м. При постобработке оказалось, что среднеквадратическая погрешность съемки не превышает 1 нТл, а минимальная амплитуда уверенно выделяемых локальных магнитных аномалий — 5 нТл. В результате на карте аномального магнитного поля проявились локальные ферромагнитные аномалии различной амплитуды и площади, а также восемь площадных скоплений слабых аномалий. Размеры и форма таких скоплений дали возможность полагать, что гидромагнитная разведка выявила контуры и мористые оконечности как минимум трех крупных строительных объектов, вытянутых перпендикулярно берегу.

Шурфовка, проведенная на оконечности крупнейшей площадной магнитной аномалии (вытянута от берега на 170 м, ширина до 70 м, общая площадь 18 тыс. м2), выявила под песком плотную насыпь из окатанных валунов метаморфических пород диаметром 0,2–0,5 м. При пробивке шурфа 2×2 м оказалось, что насыпь высотой 2,5 м отсыпана на стерильном песке в ходе одного строительного периода. Вероятно, именно эта насыпь была сооружена в период строительства древнейшего порта Фанагории в качестве причала или мола. Проверка трех локальных ферромагнитных аномалий в восточной части полигона выявила два железных четырехлапых якоря-кошки (предположительно XVIII в.) высотой 2 и 4 м, а также двурогий железный якорь, аналогичный византийским якорям VII в. Сотни слабых локальных аномалий, проявившихся на карте магнитного поля, были обследованы и идентифицированы как металлические предметы периода XX в. (обломки металлоконструкций, самодельные якоря, грузила, боеприпасы), после чего их удалили из акватории.

Карта аномального магнитного поля

Минимально допустимая глубина съемки буксируемым магнитометром составляет около 1 м, что не позволяет применять его на существенной части затопленной террасы. Первое обследование этого участка размером 1200×50 м выполнено магнитометром-градиентометром MMPOS-2, буксируемым на немагнитной лодке с междугалсовым интервалом 5 м. Съемка выполнена в режиме вертикального градиентометра (база 1 м, высота датчиков 0,1 и 1,1 м над уровнем воды, интервал измерений 2 с). Координатную привязку съемки обеспечил навигационный приемник DGPS МАХ в режиме DGPS с субметровой точностью. Фактические галсы градиентометра из-за нерегулярного сноса буксируемой лодки имеют отклонения ±3 м от расчетных. Естественные колебания магнитного поля Земли во время съемки фиксировала береговая магнитовариационная станция — протонный магнитометр «Минимаг» с систематической погрешностью ±2 нТл. В результате обследования построены карты аномального магнитного поля и градиента магнитного поля. На карте аномального магнитного поля локализованы площадные аномалии с амплитудами от −30 до +30 нТл (примыкающие к ранее выявленным аномалиям и фактически продолжающие их в сторону берега), а также небольшие двуполярные аномалии с амплитудой более 100 нТл. На карте градиента магнитного поля локализованы четыре аномалии магнитных минимумов с амплитудой до −25 нТл, имеющие линейную структуру и ориентированные с севера на юг, — вероятно, фундаменты зданий. Самая выраженная из них — квадрат 23×23 м — находится к юго-востоку от крупнейшей площадной магнитной аномалии. Следует учитывать, что часть результатов этой съемки может оказаться некорректной из-за неравномерного перемещения (вызванного буксировкой и волновым сносом) градиентометра по галсам.

Повторная магнитная съемка на затопленной прибрежной террасе выполнена в 2017 г. магнитометром-градиентометром GSM-19WG с датчиком Оверхаузера, обладающим абсолютной точностью 0,1 нТл. Градиентометр оснащен встроенным GPS-приемником. В ходе съемки прибор был закреплен за спиной оператора, выполнявшего съемочные галсы вдоль берега пешком, начиная с уреза воды. Эта методика позволила выполнить съемку прибрежного участка акватории 2700×70 м (с междугалсовым интервалом 2 м и цикличностью измерений 1 с) в диапазоне глубин от 0 до 0,8 м без белых пятен. Естественные колебания магнитного поля Земли во время съемки фиксировались магнитовариационной станцией — морским магнитомером SeaSpy-2 с датчиком Оверхаузера, имеющим чувствительность 0,01 нТл. Анализ результатов съемки позволил установить западную границу городской застройки, ряд площадных аномалий антропогенного и естественного происхождения, 297 локальных ферромагнитных аномалий разного знака и интенсивности. Для уточнения восточной границы города следует расширить полигон съемки на 300 м на восток, предстоит также уверенно определить северную границу затопленной городской застройки.

Опыт выполнения геофизических исследований и верификации их результатов, полученный в акватории Фанагории в 2012–2017 гг., позволяет заключить, что комплексное применение различных дистанционных методов дает общее представление о ситуации на крупных участках акватории, выявляет возвышающиеся над дном и полностью погребенные в донных отложениях объекты. Результаты предварительных обследований позволяют выбирать места для закладки раскопов не наугад, а на участках вероятного нахождения перспективных археологических объектов. Информативность результатов геофизических исследований может быть существенно повышена за счет улучшения методики работ и применения более совершенной аппаратуры.

Некоторые результаты

Фанагория стала не только своего рода полигоном, на котором успешно были апробированы новейшие методы подводных исследований. Благодаря широкому их применению здесь были получены весьма интересные результаты, сделаны важные научные открытия. Отметим лишь некоторые.

3D-реконструкция фундамента-ряжа портового сооружения

К их числу, безусловно, принадлежит открытие подводного фундамента под какое-то портовое сооружение, которое было построено в III–IV вв. н. э. [3–5]. Оно представляет собой клеть из дубовых бревен (ряж), лежащую на морском дне и заполненную камнями. Такая техника строительства разнообразных сооружений в море хорошо известна с древности до Нового времени (например, Петр I строил в море укрепления вокруг Петербурга на подводных фундаментах-ряжах.) Удалось детально изучить конструктивные особенности этого портового сооружения, которое, по-видимому, выполняло функции причала для небольших судов.

Деталь подводного фундамента, сооруженного из дубовых бревен и камня

Помимо самого открытия остатков портового сооружения весьма важными стали находки внутри этой конструкции и в завале вокруг нее. Среди многочисленных камней, использованных для этой постройки, были обнаружены вторично использованные известняковые и мраморные строительные блоки, а также архитектурные детали от разнообразных общественных зданий Фанагории, надгробные стелы, фрагменты мраморных скульптур (в том числе голова мраморной статуи юноши), плиты с надписями на древнегреческом языке [6, 7], а также тысячи обломков амфор и различной посуды [8], сотни бронзовых монет боспорской и римской чеканки III–IV вв., множество свинцовых грузил и бронзовых рыболовных крючков [5].

3D-реконструкция части конструкции подводного фундамента

Выделим среди этих находок лишь некоторые. Например, монументальный мраморный блок от храма Афродиты Урании Апатуры с надписью о даре статуи Эрота в святилище этой богини. Этот дар был сделан боспорским царем Аспургом в начале новой эры.

Навершие надгробия в виде пальметты, использованного при сооружении фундамента причала

Еще одним уникальным открытием стала находка части мраморного надгробия жены понтийского царя Митридата VI Евпатора — Гипсикратии. Из этого факта следует, что она была похоронена в Фанагории. Спустя много лет надгробие было использовано при строительстве подводного фундамента. Камень с могилы жены царя оказался лишь одним звеном в цепи событий фантастической по сюжету истории, которая развернулась в Фанагории в 63 г. н. э. В том году фанагорийцы подняли восстание против власти Митридата. Восставшие жители осадили и подожгли акрополь, на котором располагался воинский гарнизон царя и находились пятеро его детей. В помощь осажденным Митридат выслал флот из столицы царства — Пантикапея. Эту историю описал историк Аппиан в своей книге «Митридатовы войны».

Найденная на дне моря голова мраморной статуи, которая была выполнена в полный человеческий рост

Раскопками на акрополе Фанагории в 2008 г. открыты остатки царской резиденции, где находились царственные дети Митридата. Она сгорела в сильном пожаре. Многочисленные монетные находки, включая спекшиеся в комки монеты из утерянных кошельков, позволили датировать пожар серединой I в. до н. э. [9]. Таким образом, археология подтвердила рассказ Аппиана о ходе восстания. Находка же надгробия позволяет говорить, что вместе с детьми на акрополе находилась одна из царских жен. Маловероятно, что мужественная Гипсикратия (ее, по свидетельству греческого историка Плутарха, царь за смелость называл мужским именем Гипсикрат) не прибыла в Фанагорию вместе с кораблями, которые были присланы Митридатом на выручку детям. Более того, на морском дне удалось обнаружить и один из этих военных кораблей из флота Митридата.

В одном из шурфов, заложенном в 120 м от берега на месте выявленной дистанционной разведкой аномалии, был обнаружен борт корабля [3]. В результате расчистки выяснилось, что на склоне каменной насыпи лежит частично сохранившийся корпус деревянного судна длиной около 16 м. При расчистке из корпуса корабля были извлечены остатки каменного балласта, а с досок обшивки частично снято многослойное покрытие, маскирующее швы и отверстия для крепежных шипов. В кормовой части днища обнаружены следы ремонта: место соединения с килем двух досок первого пояса обшивки накрыто овальной металлической пластиной, прибитой 15 бронзовыми гвоздями. Анализ образцов дерева позволил установить, что киль корабля сделан из дуба, шпангоуты — из ясеня, граба и дуба, обшивка — из сосны.

Расчистка корабля на морском дне

Особенности конструкции дают основание датировать судно I в. до н. э. Для фиксации корабля был применен специальный метод (подводная фотограмметрия), позволивший получить «цифровой слепок» объекта с точным соответствием размеров. В 2,5 м от носовой части корабля был найден бронзовый корабельный таран, который несет на себе изображение полумесяца и звезды — символов персидских Ахеменидов и их потомка — понтийского царя Митридата VI Евпатора. Следовательно, с большой долей уверенности можно допустить, что этот корабль принадлежал флотилии царя, посланной из Пантикапея в Фанагорию в 63 г. до н. э.

Военный корабль из флотилии царя Митридата VI Евпатора, сгоревший и затонувший в 120 м от берега во время восстания фанагорийцев в 63 г. до н. э.

Подобные случаи, когда яркие исторические события, известные из свидетельств письменных источников, достоверно подкрепляются и дополняются археологическими находками, крайне редки. Стоит также заметить, что находки подобного рода и такой степени сохранности, как полученные при раскопках затопленного причального сооружения, — большая редкость в «наземной» части памятников, расположенных на бедном камнем Таманском п-ове. К сожалению, остатки древних городских построек и надгробные плиты некрополя Фанагории были растащены и использованы для строительных нужд уже в Новое время. А органические материалы (которые повсеместно использовались древними строителями, ремесленниками, а также в быту) почти не сохраняются на воздухе или в сухом культурном слое. Так что информация о различных сторонах жизни и материальной культуры населения древней Фанагории, полученная в результате подводных исследований, во многом уникальна.

Носовая часть корабля и бронзовый таран

Литература

1. Блаватский В. Д. Подводные раскопки в Фанагории в 1959 г. // Советская археология. 1961; 1: 277–279.

2. Ольховский С. В., Степанов А. В. Магнитометрические разведки в акватории Фанагории // Вопросы подводной археологии. М., 2013; 53–58.

3. Кузнецов В. Д., Ольховский В. С. Некоторые итоги подводных исследований в Фанагории (1998–2015 гг.) // Материалы по археологии и истории Фанагории: Вып. 2. (Фанагория. Результаты археологических исследований: Т. 4). М., 2016; 325–352.

4. Кузнецов В. Д., Латарцев В. Н., Колесников А. Б. Предварительные замечания о портовых сооружениях в Фанагории // Древности Боспора. Т. 9. М., 2006; 260–280.

5. Кузнецов В. Д., Колесников А. Б., Ольховский С. В. Подводные исследования в Фанагории в 2006–2007 гг. // Древности Боспора: Т. 12(1). М., 2008; 370–412.

6. Кузнецов В. Д. Новые надписи из Фанагории // Вестник древней истории. 2006; 1: 155–172.

7. Кузнецов В. Д. Новые надписи из Фанагории // Вестник древней истории. 2007; 1: 227–243.

8. Голофаст Л. А., Ольховский С. В. Комплекс керамики из подводного фундамента в акватории Фанагории // Материалы по археологии и истории Фанагории: Вып. 2. (Фанагория. Результаты археологических исследований: Т. 4). М., 2016; 46–82.

9. Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д. Новые данные о восстании 63 г. до н. э. в Фанагории // Вестник древней истории. 2011; 2: 64–94.

Вероятный контур границ города в II–I вв. до н. э.