Физтех — Международному термоядерному реактору

Михаил Петров, Валерий Афанасьев, Евгений Мухин, Александр Шевелёв

«Природа» №9, 2018

Создание термоядерной энергетики по-прежнему актуально: ресурсы для нее неиссякаемы, и вдобавок она экологична. В качестве прототипов будущих термоядерных реакторов лучше всего разработаны установки типа токамак. Принципиальная возможность получения в токамаках управляемой термоядерной реакции слияния ядер дейтерия и трития с выходом мощности порядка 10–20 МВт, практически сравнимой с вкладываемой в плазму мощностью, была успешно продемонстрирована на больших токамаках TFTR (США) и JET (Великобритания) в конце прошлого века. Сооружаемый в настоящее время во Франции Международный термоядерный экспериментальный реактор ИТЭР* (ITER — International Thermonuclear Experimental Reactor) представляет собой следующий, решающий шаг на пути к термоядерной энергетике. Установка с ожидаемым положительным выходом мощности порядка 500 МВт предназначена для испытания основных элементов промышленной термоядерной электростанции.

Невиданный размах

Общий вид реактора ИТЭР показан на рис. 1. Это внушительное сооружение, представляющее собой что-то вроде круглой башни высотой и диаметром около 40 м. Внутри располагается тороидальная плазменная камера с D-образным сечением, окруженная сверхпроводящими катушками тороидального магнитного поля. Катушки охлаждаются жидким гелием. Вся эта система погружена в криостат, охлаждаемый азотом, и окружена биологической защитой от нейтронного и гамма-излучений.

Проект ИТЭР, несомненно, уникален в истории мировой науки и техники. По многим основным критериям это самое сложное научно-техническое сооружение за все время развития человечества. Ученые и инженеры создают внушительный комплекс, включающий в себя многометровые сверхпроводящие катушки магнитного поля, вакуумную камеру, изготавливаемую из уникальных материалов, которые выдерживают колоссальные механические напряжения и могут работать в условиях интенсивного нейтронного облучения. Кроме того, строятся системы дополнительного нагрева плазмы — инжекторы пучков атомов водорода и электромагнитного излучения мощностью в десятки мегаваттов, разрабатываются системы управления плазмой, находящейся в состоянии длительного термоядерного горения, системы сбора и утилизации трития и многие другие технологии, прежде никогда не создававшиеся.

Наряду с рекордной научно-технической сложностью ИТЭР отличает и крупнейший масштаб международного сотрудничества. В гигантской стройке, которая ведется уже более 10 лет, принимают участие семь сторон — Евросоюз, Индия, КНР, Южная Корея, Россия, США, Япония, — объединяющих более половины населения Земли и производящих примерно 80% мирового ВВП. Это обстоятельство свидетельствует о том, что мировая общественность не теряет веры в достижение цели проекта и полна решимости осуществить его.

Еще один рекордный показатель ИТЭР — его стоимость (около 20 млрд евро в настоящий момент). Она существенно превосходит затраты таких крупных международных проектов, как Большой адронный коллайдер, Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах, Международная космическая станция. Своеобразие этого проекта заключается и в том, что его финансирование осуществляется государствами-партнерами не деньгами, а, так сказать, натурой. Партнеры в счет своих обязательств поставляют на стройплощадку элементы реактора и отдельные его системы для дальнейшей совместной сборки. Сейчас уже ясно, что такой способ строительства вызывает большие сложности, задержки, нарушение сроков проведения работ. Наверное, лучше было бы организовать международный консорциум по строительству реактора и финансировать его на долевой основе. Но участники предпочли путь поставок на стройплощадку во Францию изготовленного каждым из них оборудования. Основной аргумент в пользу такого подхода — прямой доступ для сторон к коллективному ноу-хау в процессе эксплуатации ИТЭР с тем, чтобы каждый из них впоследствии мог приступить к эффективному созданию собственной термоядерной энергетики.

Пожалуй, самыми инновационными элементами в проекте ИТЭР представляются диагностические системы, предназначенные для контроля основных параметров режима работы реактора и защиты его от аварий. Всего в этот приоритетный список были включены около десятка диагностических систем (из более 40 систем, создающихся для ИТЭР). Перед учеными и инженерами была поставлена задача — разработать системы диагностики термоядерной плазмы нового поколения, имеющие принципиальные отличия от своих современных аналогов, и способные обеспечить высокую надежность работы в экстремальных условиях интенсивного радиационного фона, присутствия радиоактивного трития, наличия сильных рассеянных магнитных полей, высокой температуры, вибраций и т.д.

Надо отметить, что в нашей стране, одной из первых развернувшей в середине ХХ в. работы в области получения управляемого термоядерного синтеза, разработка и применение методов диагностики горячей плазмы осуществлялись на очень высоком уровне, во многих случаях определяющем и даже превышающем мировой. Особую роль в развитии диагностики плазмы у нас в стране играл именно Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе. Вот почему нам было поручено в счет международных обязательств России создать и поставить на ИТЭР три приоритетных диагностических системы — систему, основанную на анализе потоков атомов, которые испускаются плазмой; систему, использующую томсоновское рассеяние света лазера в диверторе (дивертор — наиболее энергонапряженный элемент ИТЭР); систему, основанную на анализе потоков гамма-квантов из плазмы, которые возникают в процессах ядерных реакций.

Атомы ставят диагноз плазме

Плазма в термоядерном реакторе ИТЭР будет состоять в основном из ионов изотопов водорода (дейтерия и трития), ионов гелия — продуктов термоядерных реакций синтеза дейтерия и трития, ионов примесей материалов стенок (в первой фазе работы ИТЭР это в основном бериллий, которым будет покрыта первая стенка камеры реактора) и электронов. Температура ионов и электронов будет достигать величины порядка 20 кэВ, а их плотность — 1014 см−3. Плазма с такими параметрами окажется практически полностью ионизованной. Однако в любой, даже очень горячей и плотной плазме идут нейтрализационные процессы, которые превращают ионы в нейтральные частицы — атомы. Эти атомы могут беспрепятственно покидать плазму, поскольку на них не действуют магнитные и электрические поля, ее удерживающие. Измерение таких потоков атомов и анализ их по массе и энергии позволяет получать очень важную информацию о самой плазменной среде и о процессах, которые протекают внутри нее.

На возможность существования таких потоков атомов, выходящих из плазмы, ученые обратили внимание еще в самом начале развития термоядерных исследований в нашей стране [1], а в 1958 г. академик Б. П. Константинов предложил использовать это атомарное излучение для диагностики плазмы. В результате в ФТИ был создан первый в мире так называемый атомный анализатор — прибор, способный измерять выходящие из плазмы потоки атомов. В этом приборе входящий поток атомов ионизовался при пролете через газовую мишень, а образовавшиеся в результате вторичные ионы подвергались анализу по энергии и массе в магнитном и электрическом полях и регистрировались детекторами [2]. Тем самым на выходе атомного анализатора получались энергетические распределения атомов — изотопов водорода определенной массы. Впоследствии атомные анализаторы разных типов, созданные в ФТИ, успешно применялись в экспериментах на многих советских токамаках для измерения ионной температуры основного ионного компонента плазмы [3]. В последние десятилетия прошлого века такая аппаратура была поставлена из ФТИ в ведущие мировые центры термоядерных исследований в Германии, Великобритании, США, Японии и др., где с успехом продолжает применяться до сих пор при участии сотрудников нашего института [4].

Сегодня в ФТИ активно ведутся работы по созданию целого диагностического комплекса атомных анализаторов для токамака-реактора ИТЭР, где перед диагностикой поставлена одна из важнейших задач — измерение и контроль изотопного отношения термоядерного топлива (отношения концентраций дейтерия и трития). Дело в том, что в реакторе необходимо поддерживать это отношение вблизи значения, равного 1, чтобы обеспечить наиболее эффективное термоядерное горение. При решении этой задачи незаменимой оказывается диагностика, основанная на использовании атомных анализаторов.

Основными процессами, приводящими к нейтрализации горячих ионов в плазме ИТЭР, будут перезарядка и радиационная рекомбинация. Первый процесс наиболее существенную роль играет в приграничных областях плазмы, где перезарядка энергичных ионов плазмы происходит на «холодных» атомах, поступающих в плазму со стенок установки. Второй процесс доминирует в центральной зоне — в зоне термоядерного горения, где быстрые ионы рекомбинируют на электронах плазмы. Оба процесса приводят к образованию потоков атомов основных ионных компонентов плазмы — дейтерия и трития. Важно отметить, что в процессах нейтрализации ионы плазмы, превращаясь в атомы, практически не меняют свою энергию. На этом, в частности, основано применение атомных анализаторов для измерения ионной температуры. Но для ИТЭР особенно важно другое обстоятельство. Дело в том, что выходящие из плазмы потоки атомов каждого изотопа водорода напрямую связаны с концентрацией соответствующих ионов в плазме. Иными словами, измеряя отношение потоков атомов дейтерия и трития, мы получаем информацию об отношении концентраций ионов дейтерия и трития внутри плазмы.

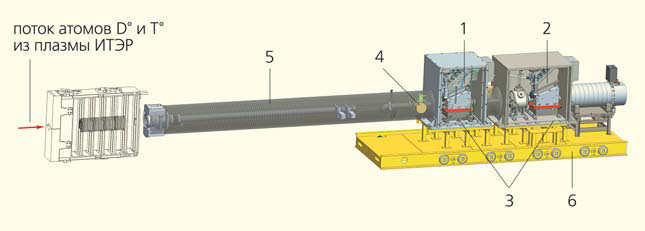

Общий вид диагностического комплекса атомных анализаторов, предназначенный для измерения потоков атомов дейтерия и трития на ИТЭР, показан на рис. 2. Система состоит из двух приборов, регистрирующих атомы [5]. Первый по расположению к камере ИТЭР — анализатор HENPA (High Energy Neutral Particle Analyzer) — предназначен для регистрации атомов в диапазоне высоких энергий: 0,1–4 МэВ. За ним установлен анализатор LENPA (Low Energy Neutral Particle Analyzer), работающий в диапазоне энергий 10–200 кэВ. Линии наблюдения обоих приборов проходят через общий трубопровод, но смещены относительно друг друга на 50 мм с тем, чтобы анализатор HENPA не перекрывал обзор анализатору LENPA. Поэтому они могут регистрировать потоки атомов одновременно, не создавая помех друг другу. Кроме того, для защиты анализаторов от воздействия рассеянного магнитного поля вокруг установки ИТЭР приборы помещены в двуслойные магнитные экраны (боковые стенки магнитных экранов на рисунке не показаны). Весь трубопровод окружен нейтронной защитой, которая изготовлена из нержавеющей стали и карбида бора и экранирует от нейтронного излучения, вызывающего активацию элементов диагностики и конструкций, расположенных снаружи трубопровода. Весь комплекс оборудования смонтирован на транспортных диагностических платформах, с помощью которых он в собранном виде доставляется в диагностический зал.

Рис. 2. Диагностический комплекс «Анализаторы атомов перезарядки» на ИТЭР: 1 — анализатор атомов HENPA; 2 — анализатор атомов LENPA; 3 — магнитные экраны анализаторов; 4 — вакуумный трубопровод; 5 — нейтронная защита; 6 — транспортные диагностические платформы

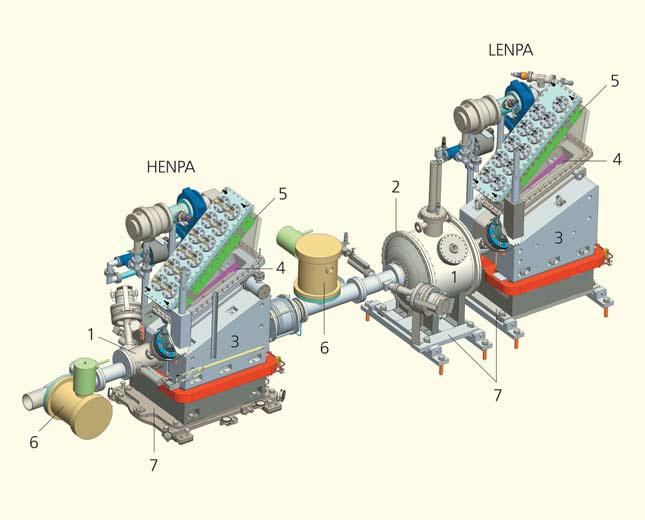

Основные элементы тандема анализаторов HENPA и LENPA показаны на рис. 3. Оба представляют собой масс-спектрометрические приборы, построенные по одинаковой схеме. Ионизация входящего потока атомов в них осуществляется при проходе атомов сквозь тонкие углеродные пленки толщиной около 100 Å, а анализ вторичных ионов по энергии и массе — в параллельных друг другу магнитном и электрическом полях, создаваемых анализирующими электромагнитами и анализирующими электростатическими конденсаторами. В LENPA также используется специальный ускорительный модуль на напряжение до +100 кВ для увеличения энергии вторичных ионов с целью улучшения условий их регистрации при наличии большого нейтронного и гамма-фона. Регистрация ионов водорода, дейтерия и трития осуществляется одновременно многоканальными детекторными системами. Детекторами служат специально разработанные сцинтилляционные счетчики с очень тонкими (1–20 мкм) сцинтилляторами CsI (Tl), имеющими практически 100-процентную эффективность регистрации для ионов и очень низкую чувствительность к нейтронному и гамма-излучению (~10−7). В комплексе также предусмотрено использование источников ионов гелия, предназначенных для проверки работоспособности всех узлов анализаторов. Системы механической поддержки обеспечивают точную установку и юстировку приборов на реакторе.

Рис. 3. Основные элементы анализаторов HENPA и LENPA: 1 — места расположения тонких углеродных пленок; 2 — ускоритель анализатора LENPA; 3 — анализирующие электромагниты; 4 — анализирующие электростатические конденсаторы; 5 — детекторные системы; 6 — калибровочные источники ионов гелия; 7 — системы поддержки и юстировки

Важно отметить, что проблема измерения изотопного отношения в наиболее важной — центральной области плазмы ИТЭР связана с ограниченной прозрачностью плазмы для выходящих потоков атомов дейтерия и трития. Прозрачность определяется вероятностью ионизации атомов электронами, которая может существенно ослабить выходящий из плазмы поток атомов. Только для частиц с энергией более 1 МэВ плазма ИТЭР имеет приемлемую прозрачность (≥0,5). К счастью для экспериментаторов, такая популяция ионов мегаэлектронвольтных энергий в термоядерной плазме будет существовать. Энергичные ионы дейтерия и трития появляются в плазме в упругих столкновениях «тепловых» ионов дейтерия и трития с термоядерными альфа-частицами, возникающими при протекании реакции синтеза дейтерия и трития:

D + T → n (14 МэВ) + α (3,5 МэВ).

В этих столкновениях сравнительно медленные ионы дейтерия и трития приобретают энергию порядка и выше 1 МэВ. Такие ионы получили название «ионы отдачи» (англ. название knock-on). Анализ показывает, что потоки нейтрализовавшихся дейтериевых и тритиевых ионов отдачи, выходящих из центральной зоны плазмы ИТЭР, оказываются достаточными для того, чтобы их можно было зарегистрировать и использовать для определения изотопного отношения термоядерного топлива с нужной точностью [6].

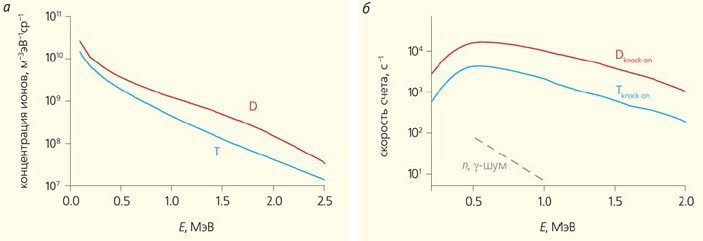

На рис. 4, а представлены расчетные энергетические спектры потоков атомов дейтерия D и трития T мегаэлектронвольтного диапазона энергии, образовавшихся в результате нейтрализации ионов отдачи, для случая равнокомпонентной изотопной смеси в плазме ИТЭР и выделения термоядерной мощности 500 МВт. Рисунок 4, б показывает энергетическую зависимость соответствующих скоростей счета Dknock-on и Tknock-on, которые ожидается зарегистрировать анализатором HENPA.

Рис. 4. Энергетические спектры атомов дейтерия и трития, образовавшихся в результате нейтрализации «ионов отдачи» (а) и скорости счета атомов дейтерия и трития в анализаторе HENPA (б)

Из рис. 4, б видно, что скорости счета атомов в мегаэлектронвольтном диапазоне энергий составляют 103–104 c−1 и значительно превышают фоновый сигнал «n, γ-шум», создаваемый нейтронным и гамма-излучениями. Такая статистика с запасом обеспечивает необходимую 10-процентную точность определения изотопного отношения в центре плазмы ИТЭР при требуемом временном разрешении 100 мс.

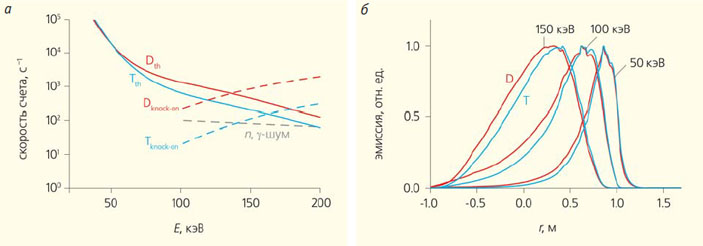

Результаты расчетов потоков атомов дейтерия и трития «теплового» диапазона с энергиями до 200 кэВ, которые будут регистрироваться другим прибором — анализатором LENPA, демонстрирует рис. 5, а. Сплошными линиями здесь показана энергетическая зависимость скоростей счета тепловых атомов дейтерия Dth и трития Tth, штрихпунктирными — низкоэнергетические части спектров ионов отдачи Dknock-on и Tknock-on, попадающие в диапазон измерений анализатора LENPA. Видно, что в области энергий ≤100 кэВ обеспечивается приемлемый уровень сигнала ≥103–104 с−1, который значительно превышает фон. На рис. 5, б показаны пространственные области плазмы вдоль малого радиуса тороидальной плазмы r, откуда атомы дейтерия и трития с учетом прозрачности плазмы могут попасть в анализатор. Видно, что атомы дейтерия и трития тепловых энергий будут преимущественно выходить из периферийных областей плазмы и, соответственно, этот диапазон энергии может быть использован для определения изотопного отношения в этих областях.

Рис. 5. Энергетические спектры атомов дейтерия и трития для диапазона энергии ≤200 кэВ (а) и области плазмы, откуда выходят атомы с энергиями 50, 100 и 150 кэВ (б)

В настоящее время заканчиваются многочисленные испытания (радиационные, магнитные, температурные, вибрационные и др.) макетов всех критических элементов диагностического комплекса атомных анализаторов для ИТЭР в соответствии с французскими стандартами для ядерных установок. Летом 2019 г. в международной организации ИТЭР во Франции состоится финальная защита проекта диагностики. После этого мы приступим к изготовлению и калибровке аппаратуры для ее последующей поставки на площадку ИТЭР.

Лазер защищает от аварий и не только

Дивертор — это специальный отсек тороидальной камеры токамака-реактора, расположенный в ее нижней части (см. рис. 1 и 6). Благодаря специально созданной геометрии магнитного поля в дивертор направляются внешние слои плазмы с целью ее очистки. Именно внешние слои плазмы обогащены примесями, попадающими в плазму со стенок плазменной камеры. Там также накапливаются рождающиеся в результате термоядерного горения ионы гелия (так называемая «гелиевая зола»), которые в плазме диффундируют наружу. Поток слоя наружной плазмы, направленный в дивертор, попадает на специальные пластины из тугоплавкого материала, которым плазма отдает свою энергию. Дивертор — наиболее энергонапряженный и потому самый критический элемент реактора. Стационарный поток энергии на поверхность ~10 MВт/м2 оказывается в настоящее время предельно допустимым для всех известных материалов и систем отвода тепла. Превышение этой величины ведет к серьезной аварии. Вот почему чрезвычайно важно контролировать поток энергии, попадающий в дивертор, осуществляя тем самым защиту реактора от аварий.

Эту задачу решает создаваемая в ФТИ диагностика томсоновского рассеяния в диверторе ИТЭР (ДТР), которая использует рассеяние света лазера на свободных электронах плазмы. Схема разрабатываемой диагностической системы показана на рис. 6.

Рис. 6. Сечение дивертора токамака ИТЭР, схема магнитных поверхностей и расположение лучей оптической системы сбора ДТР: 1 — диверторные пластины; 2 — луч зондирующего лазера; 3 — 25 линий наблюдения рассеянного света; 4 — оптическая система, состоящая из семи зеркал

Поток плазмы на входе в дивертор разделяется на две части или, как их называют физики, — две «ноги». Луч лазера просвечивает наружную «ногу» дивертора. Лазер имеет следующие параметры: энергия в импульсе 2 Дж, длительность импульсов 3 нс, длина волны 1064 нм, частота 50 Гц. Оптическая система сбора света, рассеянного на электронах плазмы, собирает свет вдоль «ноги» дивертора на длине ≈0,8 м с помощью семи зеркал. Зеркала изготовлены из карбида кремния, покрытого отражающей пленкой серебра, защищенного, в свою очередь, прозрачным покрытием из ZrO2. Как показали многочисленные испытания, именно такая комбинация материалов зеркал лучше всего подходит для использования в ИТЭР [7]. Работа диагностики в диверторе ИТЭР будет проходить в крайне неблагоприятных условиях — при высокой радиационной нагрузке на оптические элементы и загрязнении оптических элементов продуктами эрозии первой стенки в виде пылевых и пленочных осаждений. Поэтому необходимо предусмотреть использование систем защиты внутривакуумных оптических компонентов. Уже разработана и испытывается система очистки зеркал высокочастотным (ВЧ) разрядом в сильном магнитном поле [8]. Заметим, что величина рассеянного магнитного поля реактора в районе расположения первого зеркала 3–5 Тл. В процессе работы реактора возможны смещения оптической системы относительно плазменной камеры, достигающие нескольких миллиметров. Это приведет к необходимости ее периодической юстировки, для чего предусмотрена дистанционная юстировка зеркал с использованием специально разработанных пьезодвигателей [9].

Оптическая система передает изображение зондирования «ноги» дивертора на вход оптоволоконного жгута, секционированного на 25 частей. Волоконный жгут длиной около 50 м передает световые импульсы на 25 спектрометров, расположенных в диагностической комнате. В каждом из 25 пучков рассеянного света спектрометрами измеряется абсолютная интенсивность и допплеровское уширение спектрального контура томсоновского рассеяния. По абсолютной интенсивности собранного рассеянного света определяется плотность рассеивающих электронов, а по допплеровскому уширению спектрального контура лазерного излучения — их температура. Эти данные позволяют определить распределение давления электронного компонента плазмы (~neTe) вдоль по потоку из основной плазмы в дивертор и оценить плотность мощности плазменной нагрузки на диверторные пластины.

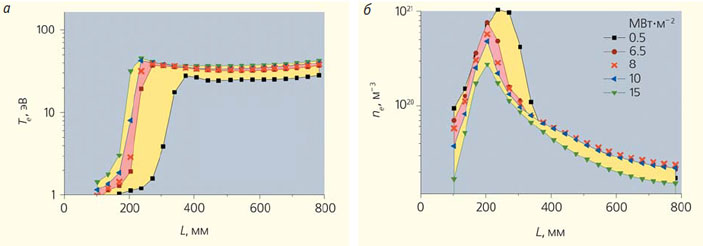

Рис. 7 представляет распределения температуры и плотности электронов вдоль лазерного луча, полученные путем численного моделирования: они наглядно иллюстрируют чувствительность диагностики к изменению плотности мощности плазменной нагрузки на пластины дивертора. По приведенным результатам видно, что на основании анализа данных на длине луча лазера 0,2–0,4 м можно определять изменение плотности мощности нагрузки с предписываемой документами ИТЭР точностью 20%. Эти данные могут быть включены в систему обратных связей, регулирующих положение плазмы относительно дивертора. Предполагается, что в случае, когда мощность превышает 15 МВт/м2, напуск газа на входе в дивертор позволит переизлучить часть мощности и увеличить давление на входе в дивертор. При этом мощность, попадающая в дивертор, уменьшится. Режимы работы, в которых ИТЭР сможет функционировать продолжительное время, соответствуют нагрузкам на диверторные пластины от 6,5 до 10 MВт/м2, а ожидаемый оптимум составляет ~8 MВт/м2. Более низкая нагрузка, возникающая при повышении давления плазмы на входе в дивертор, приведет к уменьшению потока в дивертор из основной плазмы и ухудшению удержания плазмы из-за накопления примесей, а более высокую нагрузку диверторные пластины в течение длительности рабочего импульса ИТЭР выдержать не смогут. Так, нагрузка 15 MВт/м2 допускается только на несколько секунд. Таким образом, данные ДТР крайне важны для отработки режимов удержания плазмы в оптимальном с точки зрения безопасности сценарии работы реактора. Надо отметить, что эта задача — основная для ДТР и жизненно важная для реактора. Но возможности применения ДТР на ИТЭР ею не ограничиваются: диагностика чрезвычайно информативна и для детального изучения физических процессов в диверторе, существенно влияющих на его работу. Эта тематика выходит за рамки настоящей статьи и рассматривается в специальных журналах (см., например, [10]).

Рис. 7. Расчетное распределение электронной температуры (а) и электронной плотности (б) плазмы вдоль луча зондирующего лазера снизу вверх при различных величинах плотности мощности плазменной нагрузки на пластины дивертора

ДТР в диверторе ИТЭР будет совмещена с другой лазерной диагностикой — лазерно-индуцированной флуоресценцией (ЛИФ). Пионерная работа, описывающая первое в мире применение ЛИФ на токамаке в нашем институте, представлена в [11]. Эта диагностика дает информацию о температуре ионов и атомов в плазме. Так же, как ДТР, ЛИФ — лазерная диагностика плазмы. В отличие от томсоновского рассеяния на свободных электронах, здесь используется возбуждение атомов или ионов, имеющих связанные электроны на своих оболочках, светом лазера с определенной резонансной частотой. При его поглощении происходят переходы между возбужденными уровнями, а затем возбуждение мгновенно снимается путем испускания соответствующих квантов света. Основная задача диагностики ЛИФ в ИТЭР — по допплеровскому уширению возбуждаемых спектральных линий находить температуру иона гелия и тем самым — ионную температуру в диверторной плазме. Другая задача ЛИФ — определение плотности атомов гелия в диверторе путем измерения абсолютной интенсивности возбуждаемых линий. При этом для возбуждения, например, линии атома гелия 587 нм можно использовать лазер с длиной волны 388,9 нм. Так как спектральные линии высвечиваются возбужденными атомами, концентрация которых может значительно отличаться от полной, измерение плотности нейтрального гелия требует пересчета с использованием столкновительно-излучательной модели. Необходимые при таком моделирования параметры ne и Te предоставляются ДТР. Подробное описание возможностей диагностики ЛИФ на ИТЭР представлено в работе [12]. Важно, что ДТР и ЛИФ — лазерные диагностики, взаимно дополняющие друг друга, которые используют в значительной степени одну и ту же универсальную лазерную и зондирующую оптику.

Надо отметить, что в целом эта комбинированная система лидирует среди диагностических систем на ИТЭР по числу инновационных решений. В настоящее время продолжается изготовление макетов критических элементов системы и их испытания. Готовится к вводу в строй стенд, на котором будут тестироваться различные устройства юстировки и защиты внутривакуумной оптики от напыления, в частности очистки оптических элементов ВЧ-разрядом. Эта работа вызывает большой интерес коллективов разных стран, занимающихся разработкой оптических диагностических систем для ИТЭР.

Инспекция гамма-квантами

Гамма-диагностика термоядерной плазмы основана на спектроскопии гамма-излучения, вызванного ядерными реакциями с участием ионов с энергией в несколько сотен килоэлектронвольтов и более, а также на регистрации сплошного спектра тормозного гамма-излучения электронов. Интенсивный линейчатый спектр гамма-излучения возникает тогда, когда быстрые ионы реагируют с ионами термоядерного топлива либо с плазменными примесями, такими как бериллий, бор, углерод и кислород. Развитие диагностики горячей плазмы методами гамма-спектроскопии началось в 1980-х годах при активном участии сотрудников ФТИ [13]. Тогда были достигнуты значительные успехи в разработке технологий дополнительного нагрева плазмы резонансными методами (ионно-циклотронный резонансный нагрев, нижнегибридный нагрев) и путем инжекции в плазму пучков нейтральных атомов. Это привело к появлению значительной популяции ионов в плазме с энергией в сотни килоэлектронвольтов и к возникновению достаточно интенсивных для регистрации ядерных реакций взаимодействия быстрых ионов с примесными ионами. Дополнительный нагрев обеспечил еще один источник быстрых ионов в плазме — продукты термоядерного синтеза, например альфа-частицы, появляющиеся в результате основной термоядерной реакции. Диагностировать распределение альфа-частиц, удерживаемых в плазме, помогает линия с энергией 4,44 МэВ, возникающая при реакции с участием бериллия (основной примеси в плазме на крупнейшем в настоящее время токамаке JET и на ИТЭР в будущем), — 9Be(α,nγ)12C. Гамма-линия 4,44 МэВ имеет допплеровское уширение, измерив которое с помощью полупроводниковых детекторов с высоким энергетическим разрешением, можно восстановить энергетическое распределение альфа-частиц, появляющихся в результате термоядерного горения и в процессе своего торможения обеспечивающих нагрев плазмы [14]. Измерения распределения альфа-частиц чрезвычайно важны для контроля горения термоядерной плазмы.

Источником сплошного спектра гамма-излучения из плазмы служат ускоренные (так называемые убегающие) электроны, которые при взаимодействии с ионами плазмы вызывают интенсивное тормозное излучение в МэВ-диапазоне. Энергия пучка убегающих электронов в ИТЭР может достигать десятков мегаэлектронвольтов, а ток убегания — более мегаампера. Диагностика развития пучков таких ускоренных электронов путем регистрации их тормозного спектра — необходимое условие безопасной эксплуатации термоядерного реактора, так как при срыве разряда пучок электронов может вызвать серьезные повреждения вакуумной камеры токамака.

Рис. 8. Схема элементов гамма-спектрометра: 1 — нейтронный экран; 2 — HPGe-детектор; 3 — электромеханический охладитель HPGe-детектора; 4 — LaBr3(Ce)-детектор; 5 — электродвигатель; 6 — нейтронный аттенюатор

Гамма-спектрометрические измерения с успехом применяется на токамаке JET для диагностики быстрых ионов и убегающих электронов [15–17]. Несколько лет назад соответствующая система JET была модернизирована. Были установлены новейшие спектрометры на основе сцинтилляционных детекторов LaBr3(Ce) с высокой скоростью счета [18] и полупроводниковый HPGe-спектрометр с энергетическим разрешением 2,5 кэВ (на линии 1332,5 кэВ), позволяющий восстанавливать энергетическое распределение ионов в плазме по допплеровскому уширению гамма-линий. Принимающие активное участие в модернизации гамма-спектрометрической системы JET ученые из ФТИ реализуют приобретенный опыт в разработке гамма-спектрометра для ИТЭР [19, 20]. Основная задача разрабатываемого в ФТИ гамма-спектрометра — дополнить предоставляемые атомными анализаторами данные об изотопном отношении термоядерного топлива, измерить энергетический спектр альфа-частиц и других быстрых ионов (D, T, 3He), а также сигнализировать о появлении в плазме убегающих электронов.

Гамма-спектрометр (рис. 8) включает в себя два детектора: полупроводниковый HPGe и сцинтилляционный с кристаллом LaBr3(Ce). Изменяя положение приборов с помощью электропривода, можно оптимизировать загрузку детекторов в зависимости от условий и целей проводимых спектрометром измерений. Так как скорость счета LaBr3(Ce)-детектора на порядок превосходит предельно допустимую загрузку HPGe-детектора, в экспериментах с высоким выходом нейтронного и гамма-излучения целесообразно установить сцинтилляционный детектор с передней стороны полупроводникового детектора. Для уменьшения потока нейтронов на вход гамма-спектрометра перед ним установлен нейтронный аттенюатор, представляющий собой стальной цилиндрический корпус, наполненный таблетками прессованного гидрида лития LiH. Последний обеспечивает высокую степень поглощения и рассеяния нейтронного излучения, оставаясь при этом относительно прозрачным для гамма-квантов: 120-сантиметровый аттенюатор уменьшает поток нейтронов на гамма-детекторы более чем в 10 тыс. раз, при этом поток гамма-излучения снижается всего лишь в 10 раз. Для обеспечения спектрометрических измерений в условиях термоядерного эксперимента потребовалось разработать алгоритмы цифровой обработки сигналов гамма-детекторов, обеспечивающие стабильные измерения при скорости счета LaBr3(Ce)-детектора до 5 · 106 с−1 и HPGe-детектора до 5 · 105 с−1. На рис. 9 показан модельный спектр гамма-излучения, который может быть зарегистрирован HPGe-детектором на ИТЭР за 100 мс. На нем отчетливо видна линия 4,44 МэВ, порожденная реакцией альфа-частиц с бериллием. Широкий пик в районе 17 МэВ возникает благодаря второй ветви DT-реакции, идущей с испусканием гамма-кванта: T(D,γ)5He. Измерение ее интенсивности обеспечивает диагностику скорости термоядерного синтеза в плазме.

В настоящее время проводится макетирование основных узлов гамма-спектрометра и испытания (тестирование) детекторов в условиях, приближенных к условиям измерений на ИТЭР. Летом 2021 г. в международной организации ИТЭР во Франции состоится финальная защита проекта диагностики.

Литература

1. Сахаров А. Д., Тамм И. Е. Теория магнитного термоядерного реактора. Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций. Ред. М. А. Леонтович. М., 1958; 1: 3–42.

2. Афросимов В. В., Гладковский И. П., Кисляков А. И., Петров М. П. Масс-анализ потока нейтральных атомных частиц, испускаемых плазмой, на установке «Альфа» // ЖТФ. 1963; 33(2): 205–212.

3. Афросимов В. В., Петров М. П. Об энергетических распределениях ионов в плазме на установках токамак // ЖТФ. 1967; 37(11): 1995–2007.

4. Petrov M. P. Passive neutral particle analysis // Fusion Physics. Vienna, 2012; 4.2.6: 393–399.

5. Afanasyev V. I., Chernyshev F. V., Kislyakov A. I. et al. Neutral particle analysis on ITER — present status and prospects // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. 2010; A 621: 456–467.

6. Afanasyev V. I., Mironov M. I., Kislyakov A. I. et al. Neutral particle analysis on ITER and requirements for DEMO // AIP Conf. Proc. 2008; 988: 177–184.

7. Mukhin E. E., Semenov V. V., Razdobarin A. G. et al. First mirrors in ITER: material choice and deposition prevention/cleaning techniques // Nucl. Fusion. 2012; 52: 013017.

8. Razdobarin A. G., Dmitriev A. M., Bazhenov A. N. et al. RF discharge for in situ mirror surface recovery in ITER // Nucl. Fusion. 2015; 55: 093022.

9. Mukhin E., Andrew P., Babinov N. A. et al. Hardware solutions for ITER divertor Thomson scattering // Fusion Eng. Des. 2017; 123(11): 686–689.

10. Mukhin E. E., Pitts R. A., Andrew P. et al. Physical aspects of divertor Thomson scattering implementation on ITER // Nucl. Fusion. 2014; 54: 043007.

11. Razdobarin G. T., Semenov V. V., Sokolova L. V. et al. An absolute measurement of the neutral density profile in the tokamak plasma by resonance fluorescence on H-alpha line // Nucl. Fusion. 1979; 19(2): 1439–1446.

12. Gorbunov A. V., Mukhin E. E., Berik E. B. et al. Laser-induced fluorescence for ITER divertor plasma // Fusion Eng. Des. 2017; 123(11): 695–698.

13. Kiptily V. G., Cecil F. E., Medley S. S. Gamma ray diagnostics of high temperature magnetically confined fusion plasmas // Plasma Phys. Control. Fusion. 2006; 48: R59–R82.

14. Kiptily V. G., Gorini G., Tardocchi M. et al. Doppler broadening of gamma ray lines and fast ion distribution in JET plasmas // Nucl. Fusion. 2010; 50: 084001.

15. Kiptily V. G., Cecil F. E., Jarvis O. N. et al. γ-ray diagnostics of energetic ions in JET // Nucl. Fusion. 2002; 42: 999–1007.

16. Kiptily V. G., Van Eester D., Lerche E. et al. Fast ions in mode conversion heating (3He)—H plasmas in JET // Plasma Phys. Control. Fusion. 2012; 54: 074010.

17. Shevelev A. E., Khilkevitch E. M., Kiptily V. G. et al. Reconstruction of distribution functions of fast ions and runaway electrons in fusion plasmas using gamma-ray spectrometry with applications to ITER // Nucl. Fusion. 2013; 53: 123004.

18. Nocente M., Tardocchi M., Chugunov I. et al. Energy resolution of gamma-ray spectroscopy of JET plasmas with a LaBr3 scintillator detector and digital data acquisition // Rev. Sc. Instr. 2010; 81: 10D321.

19. Chugunov I. N., Shevelev A. E., Gin D. B. et al. Development of gamma-ray diagnostics for ITER // Nucl. Fusion. 2011; 51: 083010.

20. Gin D., Chugunov I., Shevelev A. et al. Gamma ray spectrometer for ITER // AIP Conference Proceedings. 2014; 1612: 149.

* ITER Technical Basis. Chapter 4. P. 11 (PDF, 38 Мб).

Рис. 1. Общий вид реактора ИТЭР: 1 — криостат; 2 — плазменная камера; 3 — сверхпроводящие катушки магнитного поля; 4 — дивертор; 5 — бланкет для поглощения нейтронов и воспроизводства трития; 6 — «порты» для доступа в плазму диагностических систем и систем нагрева