Троянская война: взгляд из Египта

Александр Сафронов

«Троицкий вариант» №13(282), 2 июля 2019 года

Из древнеегипетских надписей времени Рамсеса III мы знаем, что в конце II тыс. до н.э. на древнем Ближнем Востоке произошло нечто из ряда вон выходящее. Некие загадочные «народы моря», как повествуют надписи этого фараона в его заупокойном храме в Мединет-Абу, огнем и мечом прошли по Анатолии, Сирии и Кипру и подошли к границам египетских владений в Азии. «Они шли, и пламя занималось впереди них по направлению к Земле Возлюбленной (то есть Египту)... Наложили они длань свою на страны до круга земли. Сердца их были тверды и уверены: "Наши замыслы сбудутся!"» — так египетская надпись мрачно описывает захватчиков и их разрушительную деятельность. Какое отношение эти тексты имеют к Троянской войне, спросите вы, учитывая расстояние между балканской Грецией, Северо-Западной Анатолией и Египтом?

Дело в том, что во второй половине II тыс. до н. э. территория Эгеиды, Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока — т. е. земли от Греции и Анатолии до Египта и Сирии — представляла собой общее экономическое пространство, где происходил интенсивный обмен сырьем и техническими идеями. Поэтому греки были, конечно, известны египтянам по торговым и дипломатическим связям. Нет ничего удивительного, что Рамсес III и его дипломатическое ведомство пристально следили за далеким эгейским севером, где и зародилось цунами «народов моря», которое в мгновение ока стерло с лица земли казавшиеся непоколебимыми Хеттское царство и прочие более мелкие государственные образования Анатолии и Сирии.

Среди тех «народов моря», которые зафиксированы в древнеегипетских источниках, встречаются названия, недвусмысленно указывающие на этнонимы, знакомые нам по гомеровскому эпосу. Это JKWŠ («акайваша») и TNJW («дануна») — народы, известные нам по хеттским и аккадским записям как аххиява и дануна и представленные в гомеровском эпосе как ахейцы и данайцы. Данные раскопок такому толкованию не противоречат: в ряде мест Анатолии и Леванта после слоя разрушений, ассоциируемых с «народами моря», появляется позднеэлладская керамика. Так что древние греки были среди тех, о ком египтяне упоминали фразой «северные чужеземные нагорья, которые на островах их». В египетских надписях времен Рамсеса III мы находим и упоминание филистимлян (древнеегип. PLST — «пелесет»), известных нам по библейским текстам. Видимо, они являются «пеласгами» греческой эпической традиции, поскольку в греческих источниках зафиксировано существование формы имени Зевса Пеласгического, которое звучит «Пеластике» вместо «Пеласгике», и название стены афинского акрополя — «Пеластикон» вместо «Пеласгикон».

Ранее считалось, что именно «народы моря» ответственны за разрушения, фиксируемые на рубеже II и I тыс. до н.э. в центрах Восточного Средиземноморья. Но в последние годы постепенно становится ясным, что коллапс бронзового века должен был иметь целый комплекс причин. Вероятно, к этой катастрофе, совершенно изменившей политико-экономический облик древней Малой Азии и Ближнего Востока, причастны не только военные действия, но и климатические изменения, такие, например, как засуха, приводившая к голоду, а также, возможно, геологические (землетрясения, разрушавшие города) и политические (миграции народов в более благополучные регионы) проблемы, считает профессор Эрик Клайн из Университета Джорджа Вашингтона, директор Капитолийского археологического института, автор книги 1177 BC: The Year Civilization Collapsed [1].

Троя поздней бронзы

Поздний бронзовый век — время между 1600 и 1180 годами до н.э. — по данным археологических раскопок и по монументальному характеру строительства в этот период можно рассматривать как золотой век Трои. Описание ряда деталей облика Трои по тексту «Илиады» Гомера неплохо соотносится с тем, чтó находят археологи в соответствующем слое (хотя, разумеется, есть и значительные расхождения в других деталях). Другое дело, что по тексту Гомера можно было бы полагать Трою центром большой империи, способным призвать союзников на свою защиту. Но реальная Троя представляла собой лишь один из сравнительно важных городов, расположенных на побережье в Западной Анатолии. Этот город не только не был центром империи, пишет археолог и историк Вильемин Вааль (Willemijn Waal) в книге «Троя: город, Гомер и Турция» [2], но и на протяжении большей части своей истории подчинялся кому-то из более могущественных соседей. Во II тыс. до н.э. это были, очевидно, в первую очередь хетты: в царских архивах Хеттской империи мы находим договор с «царством Вилусы» (Илиона греческих источников — именно этим именем названа та часть древнегреческого эпоса, которая посвящена Троянской войне, то есть «Илиада»), которые намекают на то, что Троя была вассалом Хеттского царства: это договор с Алаксанду (Alakšandu treaty), договор между хеттским царем Муваталли II (1295−1272 до н.э.) и его вассалом Алаксанду из Вилусы. Манфред Корфманн (Manfred Korfmann), много лет, вплоть до своей кончины в 2005 году, занимавшийся раскопками Трои и получивший прозвище «отец Трои» за свою преданность этой теме, предполагал, что город мог контролировать торговлю вокруг Босфора, но всегда смотрел снизу вверх на соседей. Соседи с запада — Микены — также активно присутствовали в Трое, добавляет Вааль, вероятно, в основном с торговыми миссиями, но временами они могли приходить и с войной. Кроме того, на западном побережье Анатолии жили и другие народы (так, в хеттских источниках упоминается царство Аххиява), которые могли объединяться друг с другом, защищаясь от хеттов (если верить всё тем же хеттским архивам), но которые в целом существовали как независимые образования. Таким образом, в позднем бронзовом веке Троя представляла собой процветающий город, который при этом балансировал между Микенами и Хеттским царством — пока им всем не пришел конец. Случился он довольно внезапно в конце II тыс. до н.э., и его часто называют «коллапсом бронзового века».

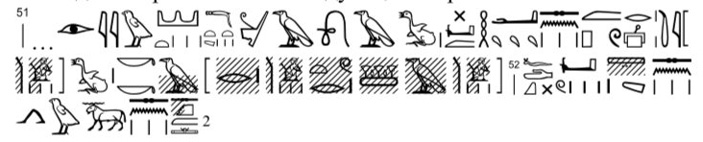

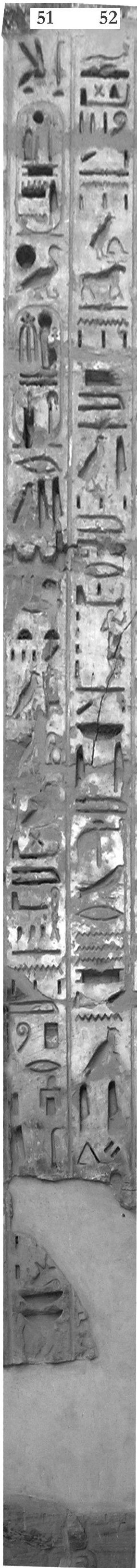

Однако, как указывает ст. науч. сотр. Института востоковедения РАН Александр Сафронов, в надписях Мединет-Абу содержится возможное доказательство разрушения Трои, которое, по его мнению, следует связывать с началом миграций части «народов моря». На этой неделе в Санкт-Петербурге, в Институте лингвистических исследований РАН, прошла конференция «Индоевропейское языкознание и классическая филология — XXIII» (Чтения памяти И. М. Тронского), на которой Сафронов представил свое чтение этой лакуны надписи 5-го года правления Рамсеса III, позволяющее разрешить проблему [3]. «В 2006 году я опубликовал статью в "Вестнике древней истории", — рассказывает он, — в которой рассмотрел фрагмент надписи 5-го года правления Рамсеса III в его заупокойном храме в Мединет Абу о победе египтян над "народами моря" в 1193 году до н.э. [6]. Согласно моей реконструкции, фраза выглядела первоначально следующим образом (рис. 1).

Я предположил, что в лакуне в конце строки 51 располагался этноним турша, а всю фразу восстановил как (51) jry ḫȝs.wt mḥ.t.wt nwṯ m ḥˁ.w=sn m Prst. w Ṯkk[r.w] [Trš.w] (52) fdḳ=w [tȝ]=sn jw bȝ=sn skm (.w). Этот фрагмент был переведен мной так: "(51) Затрепетали северные чужеземья в телах их, а именно пелесет, текер [и турша]. (52) Разорили землю их, пришел их дух к концу", причем я рассматривал фразу fdḳ=w [tȝ]=sn jw bȝ=sn в начале строки 52 как самостоятельное безличное предложение [4].

Данный отрывок надписи Рамсеса III, как я полагал и полагаю, чрезвычайно важен в исторической перспективе, поскольку содержит единственное упоминание причины миграций трех племен "народов моря" в начале XII века до н.э., а именно войну, разорившую их родину. Впоследствии я неоднократно обращался к переводу этих строк [4, 5, 6], так как слабым местом высказанной мной гипотезы было отсутствие непосредственно в текстах Мединет-Абу примеров безличной формы sḏm=f с местоимением-суффиксом -w, хотя в египетских текстах Нового Царства она встречается[4: 79−80]. Сейчас я представил новые аргументы в пользу предложенного перевода и объяснение гипотезы о заполнении лакуны в конце строки 51».

Далее историк объяснил, что «во всех известных примерах в текстах Мединет-Абу предлог -m вводит перечень, состоящий из трех и более личных имен или названий». Поэтому вряд ли именно в строке 51 надписи 5-го года Рамсеса III египетские писцы отступили от этого правила и поставили предлог -m только перед двумя этнонимами. В лакуне в конце строки 51 после фразы «m Prst. w Ṯkk[r.w] [...]» следует восстанавливать еще один этноним, считает Сафронов, — и этот этноним может быть связан только с «народами моря». Встречающиеся вместе с пелесет и текер в надписи 8-го года Рамсеса III другие имена «народов моря» — дануна, вашаша и шакалуша — не подходят для заполнения лакуны по длине. «Фактически единственным именем, которое упоминается среди "народов моря" в надписях Рамсеса III и подходит по количеству знаков для реконструкции этого места, является этноним турша», — говорит ученый. Турша могли для египтян ассоциироваться с текер, и поэтому не везде в древнеегипетских надписях мы встречаем это название.

Александру Сафронову удалось обнаружить в текстах Мединет-Абу два примера использования безличной формы sḏm=f с аффиксом -w, что позволяет верифицировать предложенный перевод строк 51−52. «Грамматически аргументированный перевод крайне важен для исторической реконструкции событий в Восточном Средиземноморье в конце позднебронзового века», — отмечает он. «Я уже показывал в своих работах, — говорит историк, — что племена пелесет, текер и турша с большой долей вероятности следует локализовать на северо-западе Анатолии, в Троаде, а этноним дануна, также упоминаемый в надписях Рамсеса III, сопоставлять с греками-данайцами [3]. Следовательно, из египетских надписей мы узнаем, что все эти племена оказываются на границах египетских владений в начале XII века до н.э. после некоей войны, опустошившей родину пелесет, текер и турша на северо-западе Анатолии! В свете этих фактов сообщение Рамсеса III приобретает необыкновенную значимость при его сопоставлении с греческой эпической традицией о великой войне под Троей, после которой часть греков и троянцев оказывается разбросанной по тем регионам Восточного Средиземноморья и Переднего Востока (Египет, Ливия, Палестина, Сирия, Юго-Восточная Анатолия, Кипр), где пролегли отмеченные пожарищами и разрушениями городов пути "народов моря" в конце позднебронзового века».

Упоминание той же войны, которая привела к переселению части «народов моря» при Рамсесе III, возможно, содержится также в строках 34−35 надписи 8-го года правления, где говорится: «(Что до) чужеземий [...] разрушение (?) к (?) городам их, опустошенных в один миг. Деревья их (и) люди их все превратились в пепел. (35) Они советовались со своими сердцами: "Куда нам (идти)?". Пошли их вожди [...на] спинах их к Земле Возлюбленной (Египту)» (MH I: Pl. 46: 34−35, анализ фрагмента приводится в [4: 81−83]). Любопытно, что гипотеза Сафронова подтверждается и данными археологии: в слоях разрушений рубежа XIII—XII веков до н.э. городских центров Сирии, Палестины и Кипра была найдена так называемая «серая троянская» керамика, «прародина» которой, как следует уже из условного ее названия, располагалась в Троаде на северо-западе Анатолии. Археологи единодушно отождествляют ее с мигрантами из Троады, которые приняли участие в движении «народов моря». Также, если обратиться к данным греческой эпической традиции, можно констатировать сохранившиеся аутентичные истории о троянцах на Кипре и в Ливии, то есть в тех регионах, которые были охвачены миграциями «народов моря» в Восточном Средиземноморье и Северо-Восточной Африке.

Беседовала Мария Молина

1. Cline E. H. 1177 B.C.: The Year Civilization Collapsed. Princeton: Princeton University Press, 2014.

2. Kelder J. M., et al. Troy. City, Homer, Turkey / Edited by JM Kelder et al. W Books, 2012.

3. Сафронов А. В. Упоминается ли Троянская война в надписи Рамcеса III? // Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2019. XXIII. Полутом 2. С. 939−949.

4. Сафронов А. В. Идентификация страны Дануна. Индоевропейское языкознание и классическая филология. 2018. XXII. Полутом 2. C. 1196−1212.

5. Сафронов А. В. Очерки по истории Восточного Средиземноморья в XIV—XII вв. до н.э. М.: Издательство ИВ РАН, 2018. С. 1208−1210.

6. Safronov A. One unusual example of the sentence with impersonal subject in Ramses' III 5th year inscription // Lingua Aegyptia. Journal of Egyptian Language Studies. 2008. 16. P. 311−318.

7. Сафронов А. В. Упоминание о войне на северо-западе Анатолии в надписях Рамсеса III // Вестник древней истории. 2006. №4. C. 124−139.

-

Ораторы Греции (пер. Н. Брагинской). М., 1985. С. 312–313:

«…37. Я, в свою очередь, расскажу обо всем то, что узнал в Онуфисе от одного египетского жреца весьма почтенных лет, который и по другим поводам нередко высмеивал эллинов за то, что они почти ни о чем не знают истины, и особенно охотно показывал это на примере их убеждения, будто Троя была взята Агамемноном и Елена, супруга Менелая, влюбилась в Александра, и, обманутые одним-единственным человеком, эллины столь пылко в это уверовали, что любой из них готов дать на том клятву.

38. Он поведал, что у египтян вся древняя история записана частью в храмах, частью на неких стелах, причем кое-что, после того как стелы были разрушены, хранится в памяти лишь горстки людей, и ко многому из записанного некогда на стелах новые поколения по невежеству своему и верхоглядству утратили доверие; среди самых последних надписей есть и надпись, посвященная Троянской войне, ибо Менелай приходил к египтянам и рассказал все, как было.

39. Когда я попросил рассказать об этом и мне, жрец поначалу отказывался, говоря, что эллины хвастливы и, будучи неучами, считают себя самым ученым народом, между тем как для отдельного человека и для целого племени нет недуга опасней, чем тот, что неуч возомнит себя обладателем величайшей мудрости, ибо таким людям уже никогда не избавиться от невежества.

40. «Выдумки так забавляют вас, — сказал он, — что вы даже утверждаете, будто другой поэт, сочинивший вслед за Гомером все эти сказки о Елене — его, насколько мне известно, звали Стесихор, — за свой навет был ослеплен самой Еленой и снова прозрел, пересочинив все наоборот. И, рассказывая это, вы тем не менее уверяете, что творения Гомера правдивы!

41. Вдобавок, если Стесихор во второй своей песни говорит, что Елена вообще никуда не уплывала, то еще кое-кто утверждает, будто, похищенная Александром, она прибыла сюда, к нам в Египет; и хотя здесь столько спорного и столько неясного, несмотря на все это, эллины даже в этом случае не в состоянии заподозрить обман».

42. По его словам, это объясняется страстью эллинов к наслаждениям: что им занимательно расскажут, то они и считают истиной, и дают поэтам полную свободу выдумывать что угодно, и даже уверяют, что это их право; и в то же время эллины верят всему, что говорят поэты, а иногда даже приводят их слова как довод в споре. У египтян же не дозволено выражать в стихах что бы то ни было, и у них вообще нет поэзии, ибо они хорошо знают, что удовольствие пользуется ею для околдовывания слушателей; и как жаждущим пить не надобно вина, но довольно глотка воды, так жаждущим истины нет надобности в метрах, но вполне достаточно услышать все без прикрас….»

.jpg)