Остров Райкоке и его обитатели

А. М. Трухин,

кандидат биологических наук,

Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН,

Владивосток

«Природа» №6, 2008

Райкоке — один из самых северных островов средней группы Большой Курильской гряды. С севера он отделен проливом Крузенштерна от о. Шиашкотан, с юга — проливом Головнина от о. Матуа, где расположен вулкан Пик Сарычева, который возвышается над поверхностью моря почти на полтора километра. Особое стратегическое расположение о. Матуа в пределах Курильской гряды издавна привлекало военных: в годы Второй мировой войны здесь находился штаб флота Вооруженных сил Японии, а после окончания войны, когда Курильские о-ва были присоединены к СССР, и до 2000 г. — погранзастава.

Надо сказать, заселение региона в послевоенные годы происходило искусственно, по инициативе Советского правительства, которое заинтересовывало переселенцев всевозможными льготами, ссудами и пособиями. В результате на всех крупных островах (Парамушир, Итуруп, Кунашир) возникли небольшие города с хорошо развитой инфраструктурой, а на незначительных по величине обосновались главным образом пограничные заставы, отдельные воинские части и метеостанции. Однако некоторые непригодные для жизни людей острова так и остались необитаемыми. Райкоке — один из них, и не только из-за маленького размера (менее 2 км в диаметре) и недостатка ровной поверхности для строительства домов, но и отсутствия источников пресной воды. Вообще-то остров — это верхушка действующего вулкана Райкоке, который поднимается со дна моря на высоту около 2,5 км (551 м над ур.м.).

Склоны острова покрыты мощными отложениями пепла, чередующимися с разной толщины слоями застывшей лавы и вулканического шлака. Кратер полностью замкнут, с крутыми стенками и плоским дном шириной около 700 м и глубиной 200–250 м. Размеры кратера после каждого извержения значительно меняются. Так, по сообщению небезызвестного капитана-зверобоя англичанина Г. Сноу, в конце XIX в. кратер был глубиной всего 30–60 м, а постепенное осыпание его стенок было вызвано произошедшим столетие назад извержением [1].

Особенность вулканической деятельности Райкоке — катастрофические, пароксизмальные извержения с длительными промежутками покоя. В 1778 г. случилось внезапное извержение, сопровождавшееся взрывом верхней части конуса и приведшее к значительному изменению очертаний острова. В этот день на Райкоке остановился на ночевку отряд казаков, возвращавшийся на Камчатку с о. Матуа. Под градом вулканических «бомб» погибли 15 человек во главе с сотником Черным. Спустя два года после этого трагического события Райкоке посетили служилые люди из Петропавловска-Камчатского под руководством сотника Секерина. В его отчете камчатскому начальству написано, что «...ныне сопку сорвало более к северу и верх ее сделался седлом; утесные залавки песком и камнем засыпало и сделало гладко, что и птицам негде плодиться; байдарную пристань засыпало песком, и стало там сухо; лайду с кекурами сделало песчаным берегом; наметало к югу песчаную лайду на 100 сажень длины и 100–110 ширины и сделало две маленькие бухты; весь остров покрыт единственно песком, а сопка с ужасом гремит и ныне, но не дымится». Последнее сильное извержение произошло 15 февраля 1924 г., в результате чего кратер стал значительно глубже и очертания острова вновь изменились.

Периодическая активность вулкана Райкоке в прошлом влияла не только на геоморфологический облик острова, но и качественный и количественный состав его растительного и животного сообществ. Наиболее мощные извержения приводили к почти полному уничтожению растительности, а восстановление ее происходило медленно, десятилетиями. Так, в середине 1960-х годов на Райкоке растительность, исчезнувшая после извержения в 1924 г., еще практически отсутствовала [2]. Сейчас на Райкоке все иначе. Поскольку какой-либо активности вулкан до сих пор не проявляет, фумарольной деятельности в кратере и на его склонах не наблюдается, вулканизм не влияет на биоценоз острова уже в течение 80 лет.

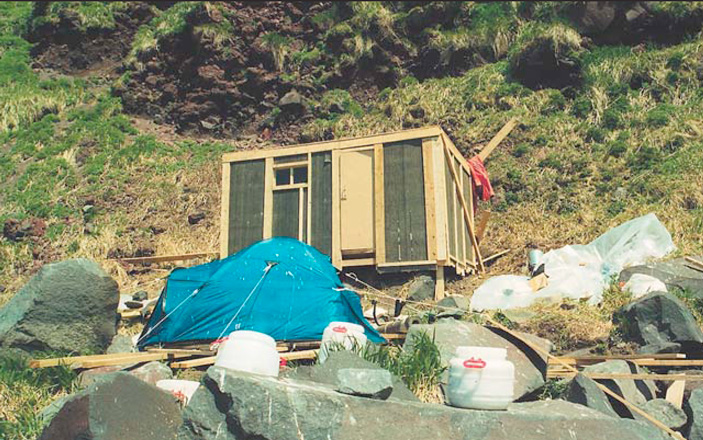

К сожалению, до недавнего времени длительных стационарных наблюдений на о. Райкоке не велось. Ученые разных специальностей (вулканологи, ботаники, зоологи), приезжавшие в составе многочисленных экспедиций на Курильские о-ва, ограничивались лишь эпизодическими и кратковременными посещениями острова. Это и понятно — для организации стационарных исследований на острове нет условий и, прежде всего, постоянных источников пресной воды. Немного на острове и мест, где можно было бы построить жилище. В 2001 г. мы нашли такое место на границе неширокого валунно-глыбового пляжа и основания склона вулкана по соседству с лежбищем сивучей, привезли стройматериалы и построили небольшой домик, где сравнительно комфортно могли жить и работать два человека. Однако в первую же зиму дом был снесен сошедшей со склона вулкана снежной лавиной. Приехав на Райкоке на следующий год, мы обнаружили на месте дома обширный снежник. После того, как снег растаял, между камней были найдены несколько обломков досок, ржавые гвоздодер, лопата, молоток, а также газовая плита, придавленная сверху огромной каменной глыбой весом не менее тонны. Эти неприятности нас не остановили: в последующие годы мы ежегодно проводили на вулкане около двух месяцев в весенне-летний период и в результате собрали достаточно материалов, чтобы судить об особенностях животного и растительного мира, сложившегося к настоящему времени на острове.

Растительность

Обильная растительность обнаружена в верхних горизонтах кратера, но только там, где его стенки не столь отвесны и есть множество мест для накапливания почвы. Наружные склоны в верхней части кратера, подверженные активному выветриванию, напротив, практически лишены растительности. На этих почти голых склонах, покрытых смесью из шлака и вулканического пепла, растениям закрепиться чрезвычайно сложно. Но даже с ровных верхних участков почва под воздействием ветра, осадков и снежных лавин регулярно перемещается вниз, где местами образует мощный слой гумуса, благодатный для буйного развития травянистых растений. Они образуют сплошной густой покров на этой почве, к тому же удобренной пометом многочисленных морских птиц, в условиях влажного генеративного периода, несмотря на низкие температуры воздуха в течение всего летнего сезона. Известно, что около двух тысячелетий назад жители печально известного античного города Помпеи поселились в потенциально опасном месте у подножия вулкана Везувий только потому, что районе основания и строительства их города преобладали чрезвычайно плодородные почвы, образовавшиеся здесь после предыдущих извержений вулкана.

По результатам современных исследований, на острове обнаружено 68 видов сосудистых растений, относящихся к 27 семействам, из которых наиболее разнообразны семейства сложноцветных (Asteraceae), злаков (Poaceae) — по семь видов, гвоздичных (Caryophyllaceae) и вересковых (Ericaceae) — по пять видов [3]. На западных склонах, где базировался наш лагерь, доминируют колосняк мягкий (Leymus mollis) и полынь уналяшкинская (Artemisia unalaskensis), а кроме того мы обнаружили дудник Гмелина (Angelica gmelinii), звездчатку иглицелистную (Stellaria ruscifolia), лапчатку крупноцветковую (Potentilla megalantha), одуванчик шикотанский (Taraxacum shikotanense), анафилис жемчужный (Anaphalis zhemchuzhnyj) и др.

В условиях влажного климата валуны обрастают лишайниками

В прибрежной зоне после отлива обнажаются нагромождения камней, обильно покрытые водорослями и улитками литоринами

Морские млекопитающие

Отсутствие пресной воды сказалось на видовом разнообразии животного мира острова. Возможно, по этой причине наземные млекопитающие, обитающие на соседних островах, здесь не встречаются, и фауна млекопитающих о. Райкоке представлена исключительно морскими видами.

В прежние времена на Райкоке располагалось лежбище северного морского котика (Callorhinus ursinus), одного из крупнейших (до 15 тыс. особей) в пределах Курильской гряды. Именно такую цифру приводит английский капитан-зверобой Сноу в книге «Курильская гряда», вышедшей в Англии в конце XIX в., а позже переведенной на русский язык и опубликованной в 1902 г. в Санкт-Петербурге [1]. Она содержит весьма интересные описания островов, в том числе и Райкоке, до сих пор вызывающие интерес специалистов, занимающихся исследованиями Курильских о-вов. Замечу, что Сноу промышлял морского зверя вдоль Курильской гряды и внес немалый «вклад» в истребление здесь морских котиков и каланов. Та же участь постигла и лежбище котиков на Райкоке — только в 1883 г. там было добыто не менее 15 тыс. котиков, и к началу XX в. эти звери почти полностью исчезли, причем не только на Райкоке, но и на других островах архипелага.

В результате произошедшего в 1901 г. землетрясения на вершине острова обрушилась огромная скала, якобы засыпавшая своими осколками всю территорию лежбища морских котиков. Так, во всяком случае, пишут, повторяя друг друга, почти все исследователи Курильских о-вов. Однако трудно представить себе размер скалы, осколки которой могли бы покрыть территорию, на которой одновременно могли разместиться 15 тыс. животных довольно крупного размера. Но, как бы то ни было, уже более столетия морские котики на Райкоке не размножаются и залежей на его берегах не образуют. Сейчас репродуктивные лежбища этого вида в пределах Курильского архипелага расположены только на о-вах Каменные Ловушки (скалы Долгая, Котиковая, Высокая) и о-вах Среднего (скала Хитрая). Эти лежбища находятся сравнительно недалеко от Райкоке — в 50 км к северу (в проливе Крузенштерна) и в 80 км к югу, поэтому в летний период котики время от времени появляются в прибрежной акватории Райкоке, а одиночные животные изредка выходят на его берега. Как правило, это молодые, не участвующие в репродуктивном процессе самцы.

Из морских млекопитающих очень редок калан (Enhydra lutris); за четыре сезона мы встретили его лишь однажды. Обычные на юге и севере Курильского архипелага обыкновенный тюлень (Phoca vitulina stejnegeri) и ларга (Phoca largha) в акватории острова не встречаются. Иногда к острову подходят косатки в надежде поймать зазевавшегося сивуча. В дни хорошей видимости, когда акватория просматривается на несколько километров, в проливе Головнина нередко можно увидеть кашалотов, кормящихся на значительном удалении от острова.

На юго-западной оконечности острова, со стороны Охотского моря, на застывшем лавовом потоке разместилось лежбище сивучей (Eumetopias jubatus), изучение которых и было основной причиной ежегодных появлений на острове нашего маленького экспедиционного отряда. Сейчас это одно из пяти самых крупных в пределах Курильской гряды репродуктивных лежбищ, где в последнее десятилетие ежегодно рождается 215–310 щенков (т. е. 15% приплода от всего курильского стада). От года к году величина приплода на лежбище непостоянна, что зависит от целого ряда факторов, однако анализ межгодовой динамики позволяет говорить о том, что в течение последнего десятилетия численность размножающейся на о. Райкоке группировки сивучей находится в стабильном состоянии. То же можно говорить и в отношении современного статуса всего курильского стада этого вида ластоногих. Однако около 30 лет назад численность сивучей резко снизилась, причем не только на Курилах, но и в пределах всего ареала, охватывающего и западную часть Северной Пацифики, и воды, омывающие североамериканский континент. Хотя в российской части ареала численность этого вида уже давно не снижается (составляет менее 10% от численности здесь в конце XIX в. ([4]), но по неизвестным причинам пока и не восстанавливается. А вот на Аляске и Алеутских островах поголовье сивучей продолжает сокращаться и поныне. Чем вызвано столь обвальное падение численности, поставившее вид на грань вымирания, до сих пор неясно, несмотря на интенсивные и разноплановые исследования, проводимые как на российском Дальнем Востоке, так и за рубежом. Достаточно сказать, что только в США специалисты по морским млекопитающим работают одновременно более чем по 50 специальным проектам, а средства, затрачиваемые ежегодно в США на исследование сивучей, составляют многие миллионы долларов. Современное состояние мировой популяции сивуча стало причиной включения этого вида в Красную книгу МСОП.

На о. Райкоке изучение лежбища сивучей проводится с 2001 г., но на Курильских лежбищах еще раньше (с 1989 г.) время от времени проводили массовое мечение щенков методом горячего таврения. Знак тавро состоит из литеры-буквы и цифрового номера-кода. Буква означает место мечения. Например, на Райкоке сивучата метятся тавро с литерой «Р», на Каменных Ловушках — литерой «Л» и т. д. За истекший период на Райкоке таким образом помечено 839 щенков (всего на Курилах около 4 тыс.). Столь внушительный объем помеченных зверей позволяет в настоящее время по визуальной регистрации таких животных определять сроки и пути их миграций, половозрастную структуру репродуктивного ядра сивучей на каждом лежбище, происхождение участвующих в процессе размножения животных, возраст достижения половой зрелости, репродуктивный вклад в воспроизводство сивучей разного возраста и много иной разнообразной информации.

Выяснилось, что первого щенка самки порой рождают в четырехлетнем возрасте, однако таких на лежбище только 12%. Как правило, самки становятся половозрелыми в пятилетнем возрасте и спустя год впервые приносят потомство. Самцы включаются в репродуктивный цикл только на восьмом году жизни — после достижения полной физической зрелости, когда они уже способны в конкурентной борьбе противостоять другим самцам за право владения территорией на гаремном лежбище.

В течение 2001–2004 гг. суммарное число меченых сивучей, идентифицированных на Райкоке, составило 220 особей, в том числе 143 сивуча (65%) аборигенного происхождения и 77 (35%) иммигрантов, рожденных и помеченных ранее на других лежбищах. Среди сивучей-иммигрантов абсолютно доминировали (58,4%) животные с о-вов Каменные Ловушки; остальные перебрались с лежбищ, расположенных на других островах архипелага (Среднего, Брат Чирпоев и Анциферова), а также лежбища на мысе Козлова (восточное побережье п-ова Камчатка) и Ямских о-вах (север Охотского моря). Среди иммигрантов незначительно преобладали самки (58,4%), но лишь немногие из них включились в репродуктивный процесс — за 2001–2004 гг. из 45 самок ощенилось только шесть (пять с о-вов Каменные Ловушки и одна с о. Среднего), из чего следует, что репродуктивный вклад мигрантов в процесс воспроизводства на о. Райкоке невелик [5]. В то же время некоторые самки, рожденные на Райкоке, ежегодно приносят потомство на лежбищах, расположенных в акватории Охотского моря — в пределах Курильской гряды и на о. Тюлений у побережья Сахалина. И хотя таких самок немного, ограниченный обмен особями между разными лежбищами происходит регулярно.

Птицы

Над островом постоянно роится туча птиц, преимущественно глупышей. Птицы на острове мелькают повсюду и в любое время, но дважды в сутки (на рассвете и перед вечерними сумерками) наступает настоящая круговерть. Поскольку одни виды активны только в ночное время суток, а другие ведут строго дневной образ жизни, то именно на рассвете и на закате пики их активности совпадают. В это время суток одни птицы покидают свои убежища, улетая в море на кормежку, а другие виды, напротив, возвращаются на остров на ночевку.

Разнообразный и многочисленный мир пернатых острова в некотором смысле результат отсутствия источников пресной воды, без которой невозможна жизнь наземных хищных млекопитающих. Птицы успешно выводят и выкармливают птенцов, поскольку их гнездовья разорять просто некому.

На Райкоке одна из самых крупных на Курильских о-вах колоний морских птиц, в том числе самое большое в Северной Пацифике гнездовое поселение глупыша. Плотность гнездования птиц на острове, вероятно, близка к максимальной. Птицы заселяют все сколько-нибудь пригодные для устройства гнезд участки вплоть до почти отвесных стен кратера вулкана.

Толстоклювые кайры (справа) селятся на карнизах крутых обрывов острова, часто образуя совместные поселения с обыкновенными моевками

Но морские птицы на Райкоке не только многочисленны (около 260 тыс. особей), но и разнообразны — 15–16 видов из четырех семейств [6, 7]. На этом крошечном островке-вулкане столько же гнездящихся видов колониальных морских птиц, сколько, например, на всех птичьих базарах европейского севера России (16 видов), а численность этих птиц на о. Райкоке превышает население всех птичьих базаров Белого и Баренцева морей, где гнездится 192 тыс. особей.

В последние годы на острове гнездятся следующие виды морских птиц: глупыш (Fulmarus glacialis), северная (Oceanodroma leucorhoa) и сизая качурки (Oceanodroma furcata), краснолицый баклан (Phalacrocorax urile), тихоокеанская морская чайка (Larus schistisagus), обыкновенная моевка (Rissa tridactyla), тонкоклювая и толстоклювая кайры (Uria aalge и U. lomvia), белобрюшка (Cyclorrhynchus psittacula), тихоокеанский чистик (Cepphus columba), старик (Synthliboramphus antiquus), топорок (Lunda cirrhata) и три вида конюг — большая (Aethia cristatella), малая (A. pigmaea) и крошка (A. pusilla). Не исключено также гнездование ипатки (Fratercula corniculata). Кроме того, примерно до середины 1970-х годов на Райкоке гнездился берингов баклан (Phalacrocorax pelagicus).

Фауна гнездящихся наземных видов птиц беднее, да и общая их численность не столь велика. В весьма однообразных биотопах острова разрежено гнездятся обычные для Средних Курил виды: охотский сверчок (Locustella ochotensis), белая трясогузка (Motacilla alba), крапивник (Troglodytes troglodytes), ворон (Corvus carax) и некоторые другие. В гнездовой период остров посещает единственная пара сапсанов (Falco peregrinus), да и то не ежегодно. Во время весеннего и осеннего пролета видовой состав наземных птиц расширяется за счет многочисленных мигрантов, путь которых лежит вдоль Курильской островной дуги к местам зимовок в Юго-Восточной Азии из крайнего северо-востока Азиатского материка (Камчатки, Чукотки). В летнее время у берегов Райкоке кочуют некоторые виды уток и другие водоплавающие.

* * *

В настоящее время о. Райкоке относится к тем немногочисленным территориям Дальнего Востока России, где животные существуют в условиях почти полного отсутствия влияния человека на их сообщество. И причина не только в труднодоступности острова. Эта территория оказалась малопривлекательной для людей, чьи интересы связаны с промыслом морских гидробионтов, из-за отсутствия на острове источников пресной воды, промысловых наземных млекопитающих, а в его прибрежной акватории шельфа с промысловыми беспозвоночными. Добывающие суда в акватории Райкоке появляются только транзитом во время их переходов вдоль Курильского архипелага, а люди на берега острова не высаживаются. Анализ видового состава и динамики межгодовой численности ластоногих и морских птиц дает повод считать современное состояние ассоциации животных на Райкоке вполне благополучным. Вероятно, и в обозримом будущем вряд ли что-нибудь может существенно измениться. Единственная угроза для сложившейся островной биоты — лишь возможность очередного извержения вулкана.

Фото автора

Работа выполнена при финансовой поддержке National Marine Mammal Laboratory, Alaska Sea Life Center, North Pacific Wildlife Consulting.

Литература

1. Сноу Г. Курильская гряда // Записки общества по изучению Амурского края. Владивосток, 1902. Т. 8. №1. С. 1–119.

2. Горшков Г. С. Вулканизм Курильской островной дуги. М., 1967.

3. Takahashi H., Barkalov V. Y., Gage S. et al. // Acta Phytotax. Geobot. 2002. V. 53. №1. P. 17–33.

4. Burkanov V. N., Loughlin T. R. Historic distribution and abundance of the Steller sea lion (Eumetopias jubatus) in the northwestern Pacific, 1700–2000's // Marine mammals of Holarctic. Collection of scientific papers after the third International Conference, October 11–17. Koktebel, Crimea, Ukraine, 2004. P. 111–112.

5. Trukhin A. M., Burkanov V. N. Breeding patterns of Steller sea lion (Eumetopias jubatus) on Raykoke Island (Kuril Islands), 2001–2003 // Marine mammals of Holarctic. Collection of scientific papers after the third International Conference, October 11–17. Koktebel, Crimea, Ukraine, 2004. P. 546–550.

6. Артюхин Ю. Б., Трухин А. М., Корнев С. И., Пуртов С. Ю. Кадастр колоний морских птиц Курильских островов // Биология и охрана птиц Камчатки. М., 2001. Вып. 3. С. 3–59.

7. Трухин А. М. Краткие заметки по фауне морских птиц острова Райкоке, Средние Курилы // Русский орнитологический журнал. 2006. Т. 15. Экспресс-выпуск 306. С. 34–35.