Необычные деньги Африки

Михаил Гельфанд

«Троицкий вариант — Наука» №6(275), 26 марта 2019 года

Когда европейские колонизаторы начали осваивать Западную Африку, они заметили, что местные женщины носят массивные медные и бронзовые браслеты как показатель богатства своих мужей. Потребовался лишь минимальный психологический сдвиг, чтобы эти браслеты стали использоваться как деньги, которые так и назывались — «манилла» (скорее от португальского manilha, чем от испанского manella — ‘браслет’, — что, в свою очередь, восходит к латинскому manus — ‘рука’). Другое их название, Òkpòhò, происходит из одного из языков Нигерии, эфик.

Манилла стали первыми полноценными и универсальными деньгами Африки; в качестве разменных денег использовали ракушки каури. Было множество разновидностей, которые ценились по-разному (медные выше, чем бронзовые) и принимались на разных рынках; на рис. 1 — манилла XVIII века из Ганы. Отличить их от обычных украшений можно по однородности больших выборок по весу и форме, что естественно для денег; их изготавливали для колониальной торговли в промышленных масштабах: между 1504 и 1507 годом португальцы завезли в Гвинею 287 тыс. манилла. Ясно, что массовое производство вело к инфляции: если в конце XV — начале XVI века раб стоил 8–10 медных и 12–15 бронзовых манилла, а бивень слона — одну, то уже к 1522 году стоимость приблизилась к 50 манилла за 16-летнего раба. Чтобы пресечь дальнейшую инфляцию, португальский король ограничил цену раба 40 манилла. К началу XVIII века центр производства переместился в Великобританию, но манилла делали также и французы и голландцы. Чтобы приучить население к регулярным деньгам, в 1902 году был запрещен импорт манилла в Нигерию, но они оставались в обращении вплоть до 1 апреля 1949 года, когда завершилась продолжавшаяся полгода операция британских колониальных властей, в ходе которой было выкуплено около 33 млн манилла общим весом почти 2,5 тыс. тонн.

Рис. 2. Большой крест Катанги (народность луба). Фото автора

Рис. 3. Разные кресты Катанги (луба). Фото автора

Рис. 4. Форма для отливки крестов Катанги. Фото автора

Рис. 5. Катанга, денежные слитки меди. Длина примерно 25 см. Фото с сайта hamillgallery.com

Другие известные африканские деньги делали тоже из меди, но в самой Африке, в Катанге. Медь в Катанге добывали на протяжении многих веков, и слитки в форме креста известны с XIII века, однако в качестве денег их начали систематически использовать в середине XIX века. Большинство источников упоминают крупные кресты весом около килограмма (рис. 2), однако на самом деле было много разновидностей (рис. 3). Для отливки использовали формы из песчаника (рис. 4). Покупательная способность большого креста различалась от региона к региону. В самой Катанге за один крест можно было приобрести от четырех до шести куриц, за пять (плюс-минус один) крестов — козу, а за десять — ружье (по другим сведениям, которые представляются малоправдоподобными, всего за два). В соседней области Бабенгеле крест обменивался на манилла, эквивалентную козе; рядом в Бакусу нужны были уже два креста. Еще у одних соседей, Басонге, сто крестов (точнее, четырнадцать крестов, коза, ружье и раб) составляли выкуп за жену [1]. (Впрочем, на странице музея Национального банка Бельгии указано, что достаточно было одного большого креста, к которому добавлялся маленький, если невеста обладала совершенно выдающимися качествами [2].) Менее известны деньги в форме простых слитков (рис. 5).

Рис. 6. Катанга. 1 франк, 1961. Фото с сайта en.numista.com

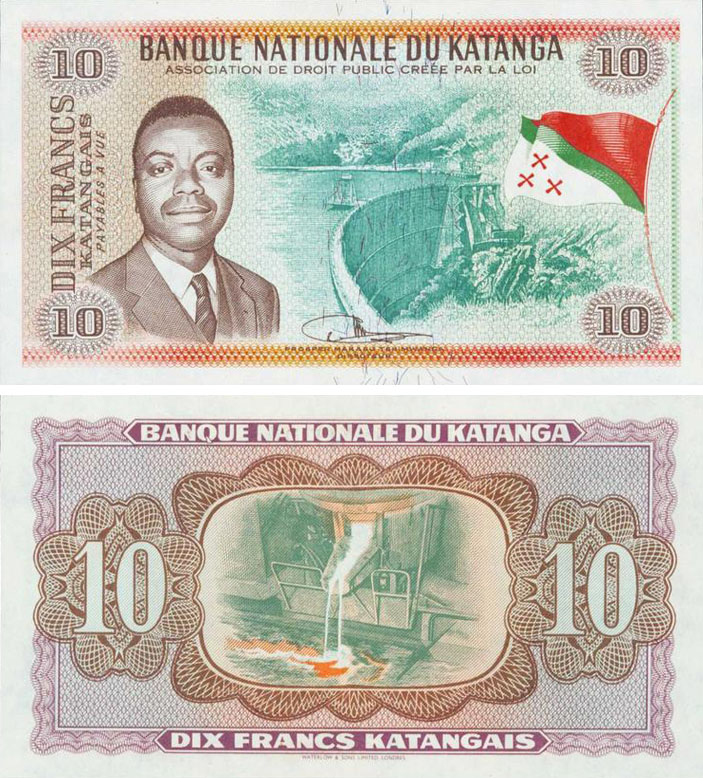

В ходе деколонизации бельгийского Конго (Леопольдвиль) юго-восточная провинция Катанга объявила о выходе из Республики Конго (ныне Демократическая Республика Конго, ранее Заир) и в 1961 году приступила к чеканке собственной монеты, на которой был изображен катангский крест (рис. 6). Три таких креста были изображены на флаге, который можно увидеть на банкнотах (рис. 7).

Рис. 7. Катанга. 10 франков, 1960. Фото с сайта banknote.ws. На лицевой стороне — флаг и портрет Моиза Чомбе

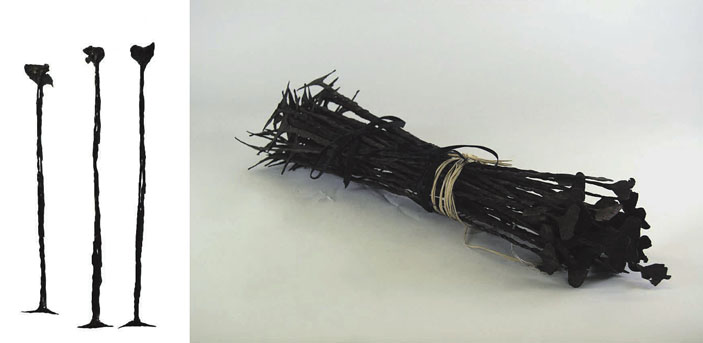

В Сьерра-Леоне деньги, так называемые кисси-пенни, по названию местности, делали из железа местные кузнецы (рис. 8). Кисси-пени вошли в обращение в конце XIX века и постепенно заменялись колониальными властями на обычные деньги, но сохраняли ценность до 1940-х годов, а в Либерии — даже до 1980-х. Они имели также и магическую силу — просто починить сломавшийся пруток было нельзя: его надо было «вылечить» при помощи колдуна.

Рис. 8. Кисси-пенни (отдельные — из Musée des Confluences, Руан, Франция; пучок — из Бруклинского музея, США). Фото из «Википедии»

Литература

1. Katanga cross // Currency Wiki, Fandom.

2. Katanga Crosses // Museum of the National Bank of Belgium.

-

10.07.2020Деньги лепрозориевМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(305), 2020

10.07.2020Деньги лепрозориевМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(305), 2020

-

29.06.2020Коронавирусные деньгиМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(304), 2020

29.06.2020Коронавирусные деньгиМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №10(304), 2020

-

27.04.2019Необычные деньги АфрикиМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(275), 2019

27.04.2019Необычные деньги АфрикиМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(275), 2019

-

14.01.2019Деньги стран, которые есть на глобусеМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №24(268), 2018

14.01.2019Деньги стран, которые есть на глобусеМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №24(268), 2018

-

08.12.2018Деньги стран, которых нет на картеМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №22(266), 2018

08.12.2018Деньги стран, которых нет на картеМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №22(266), 2018

-

15.04.2018Монеты войныИлья Леенсон, Михаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(250), 2018

15.04.2018Монеты войныИлья Леенсон, Михаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(250), 2018

-

19.12.2017Путешествия евро по ЕвропеМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №23(242), 2017

19.12.2017Путешествия евро по ЕвропеМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №23(242), 2017

-

19.09.2017Игры с монетамиМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №15(234), 2017

19.09.2017Игры с монетамиМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №15(234), 2017

-

13.09.2017Некруглые монеты постоянного диаметраМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №14(233), 2017

13.09.2017Некруглые монеты постоянного диаметраМихаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №14(233), 2017

-

08.08.2017«Известная монета»Михаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(230), 2017

08.08.2017«Известная монета»Михаил Гельфанд • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(230), 2017

.jpg)

Рис. 1. Манилла (Гана, XVIII век). Бронза. Пятирублевая монета дана для сравнения. Фото автора