Кремниевые нанотехнологии «в пробирке»

Екатерина Бедошвили, Ксения Гнеушева

«Наука из первых рук» №2(68), 2016

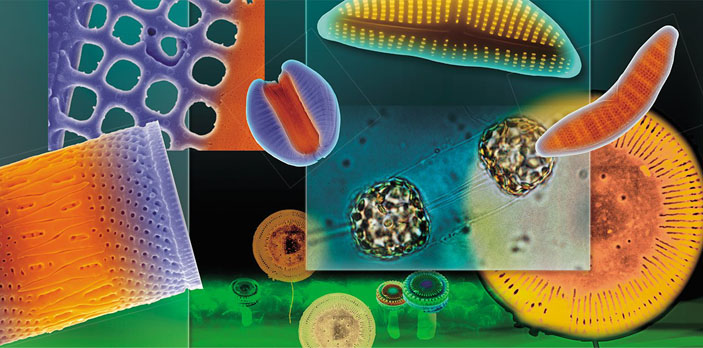

Кремний — один из самых широко распространенных химических элементов в земной коре — не входит в число основных элементов, слагающих живые клетки, а в высоких концентрациях даже токсичен. Тем не менее многие организмы, от губок и радиолярий до злаков, активно используют его для создания каркасных элементов своего тела. Среди самых искусных создателей структур из полимеризованного кремнезема — многочисленная и широко распространенная группа диатомовых водорослей. В своих «кремниевых нанотехнологиях» эти микроводоросли не используют экстремально высокие температуры и «тяжелую химию», поэтому они служат объектом пристального внимания современных биотехнологов.

Умение диатомовых водорослей искусно манипулировать кремнием, которое эволюционировало и «оптимизировалось» десятки миллионов лет, в эпоху высоких технологий вызывает живейший интерес ученых. Термин «диатомовые нанотехнологии» (diatom nanotechnologies) ввел еще в 1988 г. американский исследователь Р. Гордон (Gordon, Aguda, 1988). Сейчас применительно ко всей группе пигментированных гетероконтов, к которым относятся не только диатомеи, но и хризофитовые, можно говорить о кремниевых нанотехнологиях (silicon nanotechnologies) в широком смысле (Grachev et al., 2008). Поэтому неудивительно, что макро- и микропроцессы морфогенеза и сама структура кремнеземных створок водорослей привлекают сегодня внимание специалистов из самых разных областей.

Благодаря своим оптическим свойствам и большой площади поверхности, на которой могут быть иммобилизованы антитела и ферменты, панцири диатомей могут использоваться в качестве биосенсоров (Gale et al., 2009; Sheppard et al., 2012). Недавно была показана возможность их применения для целевой доставки плохо растворимых в воде лекарственных препаратов, например, антираковых (Delalat et al., 2015).

Панцири диатомей являются и объектом трибологии — науки, исследующей контактные взаимодействия твердых деформируемых тел при их относительном перемещении. При этом особое внимание привлекают способы объединения клеток водорослей в колонии с помощью соединительных кремнеземных конструкций и адгезивных веществ, которые они выделяют (Кроуфорд, Гибшубер, 2006, Gebeshuber, 2007). Диатомеи могли бы стать и экономичной заменой таких нанотехнологий, как планарная литография, которая используется для создания «плоских» полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, а также некоторых сверхпроводниковых наноструктур. Один из этапов этой технологии — формирование в чувствительном слое на поверхности подложки рельефного рисунка, повторяющего топологию микросхемы. Вот если бы диатомее можно было «заказать» конкретный рисунок!

Эта мечта волнует многих — ее реализация могла бы стать основой принципиально новых биотехнологических производств. Однако несмотря на всю возможную пользу и экономическую выгоду, мы еще далеки от полного понимания генетических и клеточных процессов, лежащих в основе морфогенеза кремнеземного панциря диатомей, хотя эти исследования ведутся с середины прошлого века.

Среди всех одноклеточных организмов, создающих неорганические структуры микро- и наноразмера, диатомовые водоросли отличаются особенным многообразием форм. По типу симметрии панцирей диатомеи делятся на три основные группы: центрические с радиальной и биполярной симметрией (самая древняя группа) и пеннатные с билатеральной симметрией. Пеннатные, в свою очередь, подразделяются на шовные и бесшовные по наличию или отсутствию щели на створке.

Диатомеи с разными типами симметрии панцирей: а — центрическая диатомея Stephanodiscus sp. радиальной симметрией; б — пеннатная бесшовная диатомея Fragilariavausheriae var. capucina с билатеральной симметрией; в — пеннатная шовная диатомея Achnantidium sibiricum с билатеральной симметрией

Ключевое звено — микротрубочки

Кремнистая створка диатомовых водорослей формируется в специализированной внутриклеточной органелле — везикуле отложения кремнезема, окруженной специфической мембраной — силикалеммой. На сегодня известно, что важную роль в формировании створки играет цитоскелет, в частности, микротрубочки, которые у некоторых видов диатомей удалось визуализировать с помощью флуоресцентной и конфокальной микроскопии. В экспериментах, где использовались вещества, ингибирующие работу микротрубочек (колхицин, люмиколхицин, оризалин и др.), водоросли формировали створки с разнообразными аномалиями.

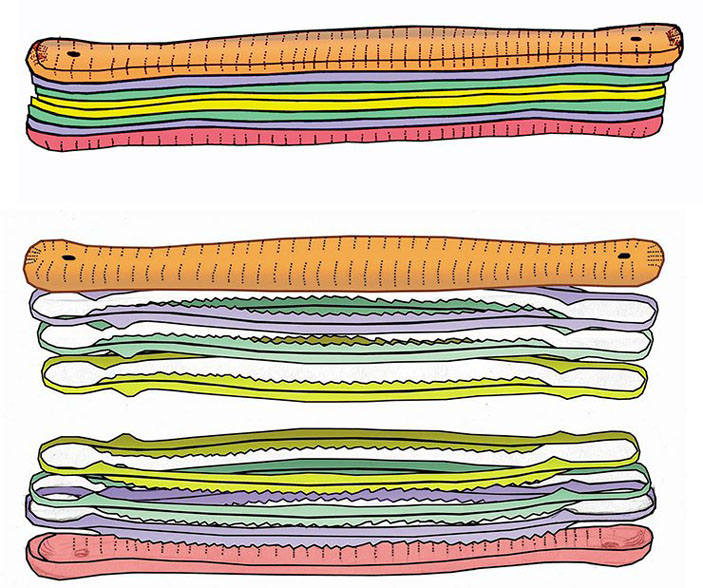

Пары соединенных створок сестринских клеток Cymatoseira. Фото: Р. М. Кроуфорд, И. Гибшубер

В отделе ультраструктуры клетки Лимнологического института СО РАН была впервые в мире исследована роль цитоскелета в морфогенезе створки на синхронизированной культуре диатомовых водорослей, где все клетки находятся на одной и той же стадии клеточного цикла. Добиться синхронизации клеточных культур диатомей сравнительно несложно: для этого достаточно содержать их некоторое время в бескремниевой среде. Клетки сначала будут усиленно тратить свой запасенный кремний на построение панциря, а как только он весь израсходуется, они перестанут делиться и остановятся на определенной стадии жизненного цикла. При добавлении кремния в среду клетки вновь начинают процесс формирования новых створок и деления.

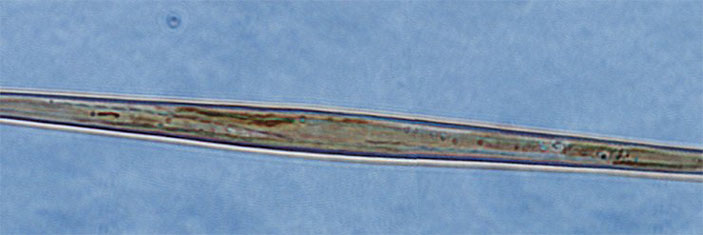

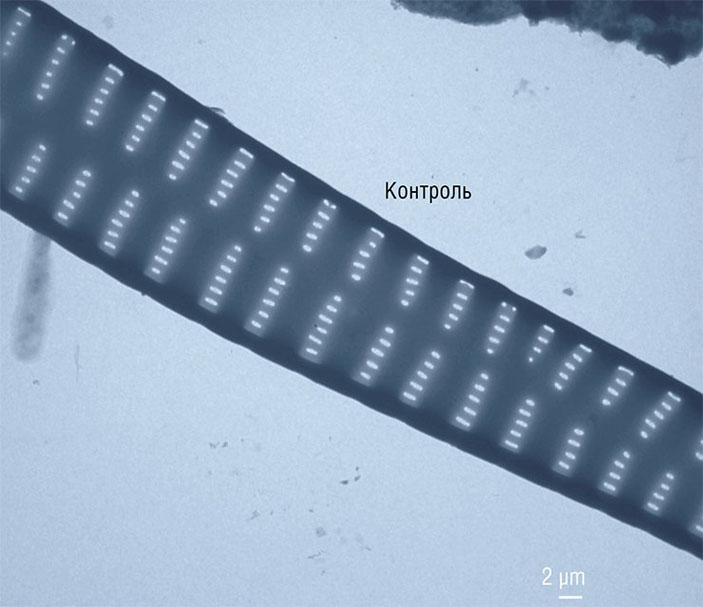

Диатомовая водоросль Synedra acus. Световая микроскопия

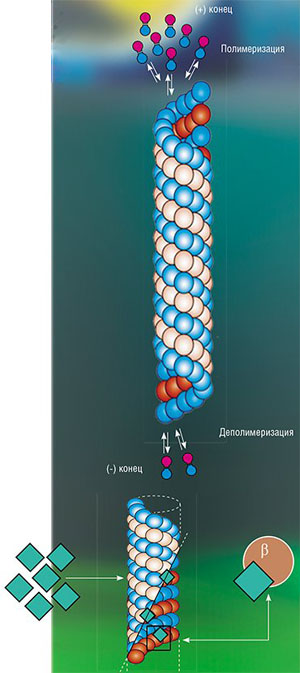

Схема работы микротрубочек и паклитаксела. По: (Dumontet, Jordan , 2010)

«Подопытной» стала диатомея Synedra acus subsp. radians — эта водоросль в течение нескольких лет служит в ЛИН СО РАН модельным объектом при изучении всех аспектов морфогенеза створки и хорошо размножается в лабораторной культуре. В экспериментах использовались два ингибитора работы микротрубочек с разным механизмом действия — колхицин и, впервые, паклитаксел. Колхицин блокирует сборку новых микротрубочек, связываясь с их растущими концами. Микротрубочки, которые подверглись деполимеризации, уже не могут восстановиться и вскоре разрушаются; при удалении колхицина из среды они восстанавливаются. Паклитаксел, напротив, блокирует деполимеризацию микротрубочек, связываясь с белком β-тубулином, что вызывает образование пучков микротрубочек.

Эксперименты на синхронизированной культуре синедры показали, что добавление колхицина в определенный момент морфогенеза позволяет получить новые кремнеземные формы с определенной структурой (Kharitonenko et al., 2015). Так, самое большое количество створок с неравномерными и непараллельными рядами ареол (отверстий) встречается при добавлении колхицина через 1,5 часа после начала морфогенеза створки, а самое большое количество искривленных створок — через 0,5 часа. Самое интересное — створки без ареол появляются, только если добавить колхицин через 2,5 часа после начала морфогенеза! Это справедливо и в отношении паклитаксела, причем при использовании обоих этих ингибиторов доля створок с аномалиями и характер изменений их морфологии зависит от стадии морфогенеза, на которой ингибиторы добавляют в среду с культурой водоросли.

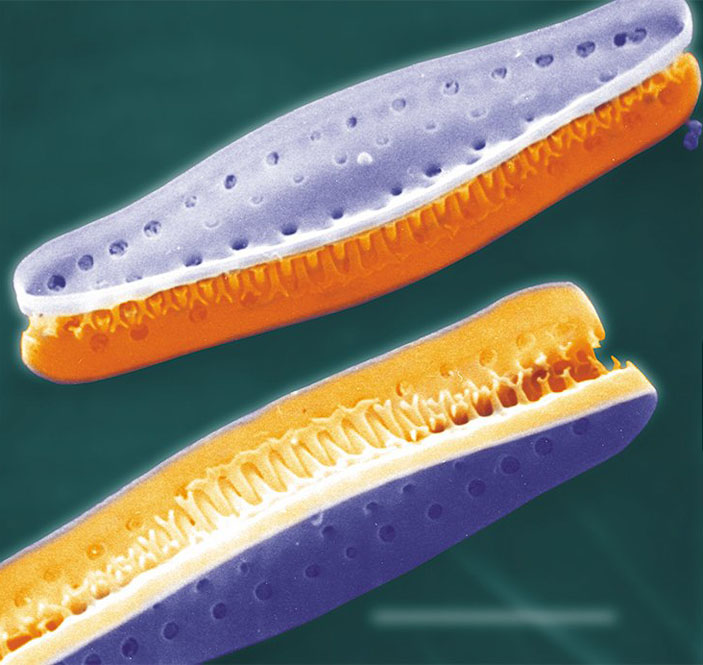

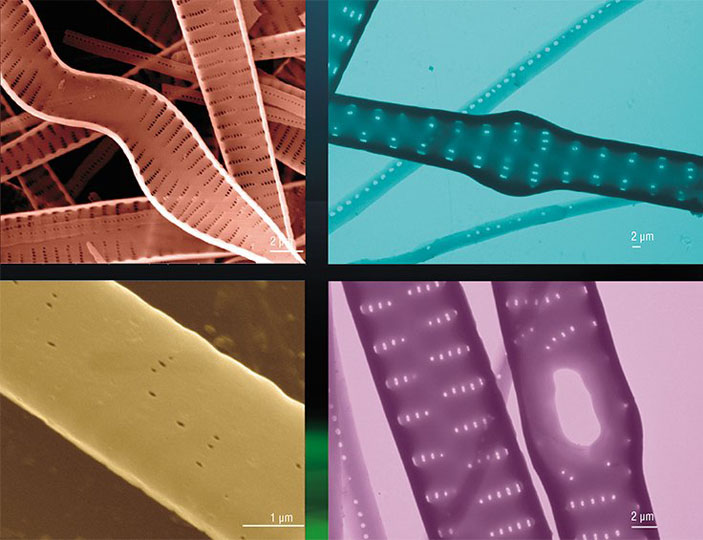

В синхронизированной культуре клеток пеннатной бесшовной диатомовой водоросли Synedra acus при добавлении колхицина и паклитаксела увеличивается доля клеток с различными аномалиями строения кремнеземного панциря. В случае паклитаксела наблюдаются и такие редкие аномалии, как крупные отверстия в створке. Просвечивающая и сканирующая электронная микроскопия

Однако воздействие паклитаксела приводит к появлению и таких аномалий в строении створки, которые не наблюдаются в случае применения колхицина. Среди них — крупные отверстия в створке (единичные случаи), а также расширение створки, довольно часто встречающееся при использовании паклитаксела на начальных стадиях морфогенеза.

Как из «стаканчика» сделать «трубочку»

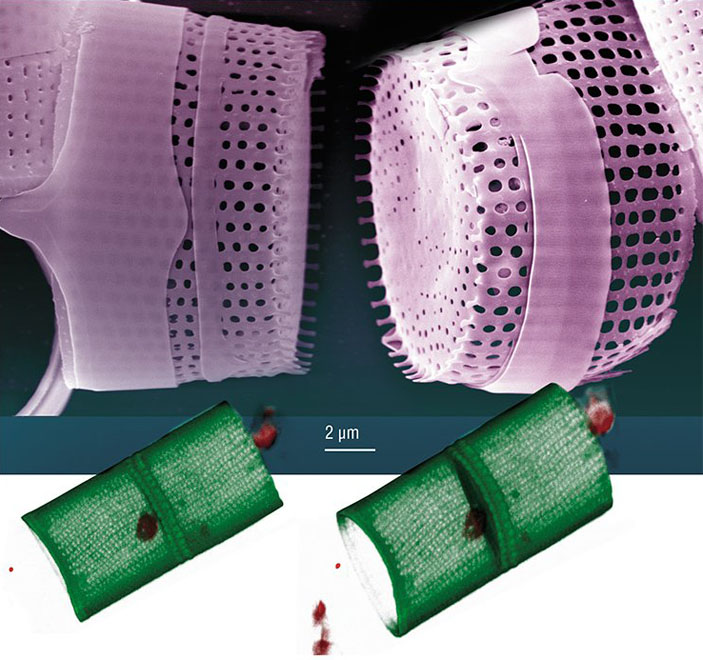

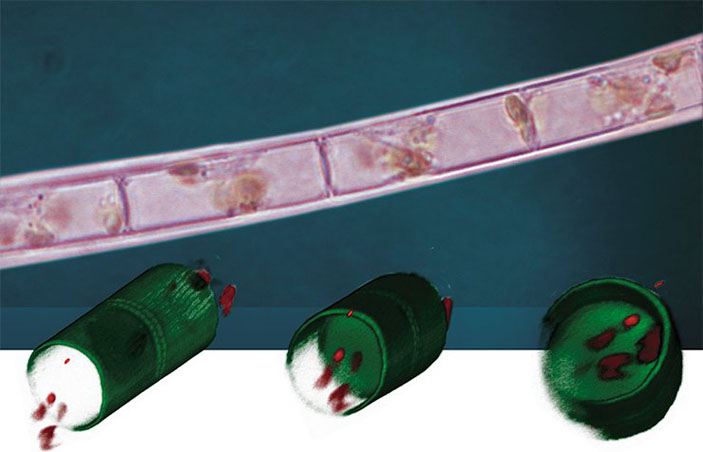

В культуре клеток центрической диатомовой водоросли Aulacoseira islandica при добавлении колхицина появляются сросшиеся дочерние створки, их кремнеземный панцирь приобретает вид «микротрубочки» вместо типичного для этого вида «микростаканчика». Вверху: створки без лицевой части. Конфокальная микроскопия

Сотруднице ЛИН СО РАН Надежде Волокитиной удалось выделить в лабораторную культуру еще один вид диатомовых водорослей — Aulacoseira islandica, доминирующий в байкальском фитопланктоне в определенные сезоны. Морфогенез этой диатомеи, в отличие от синедры, сравнительно мало изучен. У представителей рода Aulacoseira створка благодаря своему необычайно высокому загибу напоминает «микростаканчик», а клетки в колониях прочно скреплены особыми соединительными шипами.

Поскольку этот вид имеет тонкий панцирь, который сминается и разрывается при манипуляциях, при оценке воздействия ингибиторов на его морфогенез было решено использовать специальный флуоресцентный краситель, который встраивается в формирующиеся створки и позволяет наблюдать за результатом экспериментального воздействия в конфокальный микроскоп.

С помощью этой технологии удалось показать, что в присутствии колхицина в культуре появляются сросшиеся дочерние створки без перегородки, т. е. «микростаканчики» превращаются в «микротрубочки». Таким образом, если клетке на определенной стадии морфогенеза помешать соорудить «донышко» (лицевую часть створки), то она впоследствии продолжит строить загиб створки по запрограммированному сценарию, как если бы строители по какой-то причине не построили фундамент здания, а следующая бригада продолжила возведение стен или крыши.

Вверху: нормальные «стаканчики» — очищенные кремнеземные створки A. islandica. Световая микроскопия. Внизу: 3D-изображение нормальной створки Aulacoseira islandica. Конфокальная микроскопия

Вверху: живая колония A. islandica из лабораторной культуры. Световая микроскопия. Внизу: 3D-изображение нормальной створки Aulacoseira islandica. Конфокальная микроскопия

Сегодняшние исследования механизмов формирования створок у диатомовых водорослей позволят в будущем использовать эти кремниевые бионанотехнологии на благо человечества, хотя сейчас мы находимся лишь в самом начале этого длинного пути. Не исключено, что дальнейшее изучение регуляции работы микротрубочек цитоскелета диатомей на клеточном и генетическом уровнях даст возможность получать культуры мутантных водорослей и «по заказу» создавать кремнеземные структуры с нужными характеристиками.

В публикации использованы фото авторов

Литература

1. Кроуфорд Р. М. Гибшубер И. Мини-наноинженеры // Наука из первых рук. 2006. № 4 (10). С. 48–54.

2. Delalat B., Sheppard V. C., Ghaemi S. R. et al. Targeted drug delivery using genetically engineered diatom biosilica // Nature Communications. 2015. № 6.

3. Dumontet C., Jordan M. A. Microtubule-binding agents: a dynamic field of cancer therapeutics // Nat. Rev. Drug Discov. 2010. V. 9. P. 790–803.

4. Gale D. K., Gutu T., Jiao J., Chang C.-H., Rorrer G. L. Photoluminescence detection of biomolecules by antibody-functionalized diatom biosilica // Advanced Functional Materials. 2009. V. 19. P. 926–933.

5. Gebeshuber I. Biotribology inspires new technologies // Nano Today. 2007. V. 2. № 5. P. 30–37.

6. Gordon, R. & B. D. Aguda. Diatom morphogenesis: natural fractal fabrication of a complex microstructure // Harris, G. & C. Walker, Proceedings of the Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Part 1/4: Cardiology and Imaging, 4–7 Nov. 1988, New Orleans, LA, USA, New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers. 1988. V. 10. P. 273–274.

7. Grachev M. A., Annenkov V. V., Likhoshway Ye. V. (2008) Silicon nanotechnologies of pigmented heterokonts // BioEssays. 2008. V. 30. P. 328–337.

8. Sheppard V. C., Scheffel A., Poulsen N., Kröger N. Live diatom silica immobilization of multimeric and redox-active enzymes // Appl. Environ. Microbiol. 2012. V. 78. № 1. P. 211–218.

-

-

Ага - с начала этого века уже.

Но тут проблема ещё более фундаментальная: такие структуры в живых организмах формируются путём самосборки - подобно кристаллам снежинок.

И сказать клетке "тут растить, тут не растить, а тут мостик поставить", чтобы сделать топографию как на чипе, не получается принципиально: если бы клетка это могла, думаю она бы давно сама этим бы пользовалась.-

Разумеется топология формируется софтом исходя из технологических возможностей. И биотехнологи используют ГМО бактерии для производства специальных веществ, которые тоже разрабатывают исходя из технологических возможностей белков, ферментов и пр. Т.е. клетка так может, просто ей это не надо. Но остаётся вопрос в том, следует ли вообще для данных целей изучать сигнально-синтезирующие пути столь крупных структур, если более точные и мелкие механизмы синтеза имеют практически наверняка другие механизмы работы? Это как изучать формирование рельефа гор с надеждой применить полученные знания для выполнения заказов на скульптуры и памятники...

-

Т.е. клетка так может, просто ей это не надо.

Вот как раз ТАК клетка не может. Клетка это может на уровне отдельных молекул (фолдинг) или нескольких субъединиц (докинг), как в рибосоме, протеасоме или АТФ-синтазе. А выше - уже безраздельно царствует диффузия в жидкости - т.е. классическая химия и термодинамика. И только принципы самоорганизации позволяют статистически собрать из всего этого клетку и её компартменты, где место отдельной молекулы (в отличие от транзистора на чипе) не критически важно. Что в общем и хорошо для исследователей - иначе биохимики/молекулярщики таки оказались бы в ситуации определения предназначения электронной схемы путём подсчёта количества ножек у радиодеталей.

Уровень, на котором живая природа таки снова становится способной к топографической координации - уровень более-менее крупных, главным образом внешних, частей клеток. И, пожалуй, примером наиболее совершенной такой координации будет цитоархитектоника синаптических связей в нервных системах, где среднеминимальное расстояние между ними - 0,5 микрометра (при этом каждый синапс кодирует в среднем 4,7 бита: https://nplus1.ru/news/2016/01/21/brain-hdd и сам имеет толщину в 0,1 мкм) - это где-то на полтора порядка больше чем уровень вышеприведённых крупных несколькосубъединичных глобулярных комплексов со сложной функцией. Т.е. между молекулярной динамикой и макромеханикой лежит статистическая химия и самоорганизация в диапазоне линейных масштабов от 20 до 600 нм.следует ли вообще для данных целей изучать сигнально-синтезирующие пути столь крупных структур

Изучать их следует прежде всего для того, чтобы установить границы возможностей механизмов самоорганизации в этих масштабах в принципе.-

А выше - уже безраздельно царствует диффузия

Вообще-то это не правда. Белки могут организовываться как глобулярно, так и в линейном виде спиралей\волокон\трубочек. Размеры порядка бета-листа уже вполне подходят под логический транзистор. Посмотрите также тему ДНК-оригами.между молекулярной динамикой и макромеханикой лежит статистическая химия и самоорганизация

Вообще-то молекулярная биология по большей части тоже и макромеханика, и статистическая химия, и (само)организация. Ход мысли от одного частного к общему не верен. Ну нервные системы и что?наиболее совершенной такой координации будет цитоархитектоника синаптических связей в нервных системах

Зачем ей быть строго определённой на молекулярном уровне если они заведуют электрическими импульсами и медиаторами? Эволюционный градиент по их миниатюризации отсутствует, а у крупных животных типа китов мы вообще наблюдаем обратное. Поэтому именно технологического совершенства в этой системе нет.Изучать их следует прежде всего для того, чтобы установить границы возможностей механизмов самоорганизации в этих масштабах в принципе.

Это частный случай из живой природы. Поэтому возможности механизмов самоорганизации отсюда не следуют. Да и зачем технологам самоорганизация ? Им нужен лего-конструктор из небольших молекул, и много разных управляемых ферментов для управляемой сборки.-

Вообще-то это не правда. Белки могут организовываться как глобулярно, так и в линейном виде спиралей\волокон\трубочек.

Вообще-то это недочитанное (вырванное из контекста) - все указанные линейные структуры - это и есть самоорганизация. Ветвление же этих структур - процесс статистический. Нет у биополимеров и молекулярных машин возможности на каком-то таком полимере делать конкретные присоединения и модификации в строго конкретных и при том высокоспецифических (т.е. уникальных на макромасштабе) местах. Даже в ДНК - она хоть и может быть крайне длинной, но оборотной стороной её высокой химической стабильности (благодаря которой она и может быть такой длинной) является её низкая химическая и конформационная активность по сравнению с РНК: ну может формировать (причём обратимо!) шпилечки в некоторых местах - но этого хватает только для регуляции экспрессии генов, которые там после идут.Посмотрите также тему ДНК-оригами.

Эти штуки формируются в далёких от физиологических, неклеточных условиях. При попадании в населённую среду с физиологическими концентрациями веществ - сжираются ДНКазами если не на счёт "раз" (как РНК), то на счёт "два, три" - точно.Вообще-то молекулярная биология по большей части тоже и макромеханика

ЩИТО? Достаточно почитать даже популярные материалы про работу ферментов-топоизомераз и ДНК-узлы (например у М.Д.Франк-Каменецкого), чтобы понять, что общего с макромеханикой там только геометрия. Физические же соотношения сил и процессов совершенно иные.и статистическая химия

Местами. Ибо непосредственно с биохимией стыкуется.и (само)организация

На молекулярном уровне - само-собой и в ещё более сильной форме уже даже и за счёт действия общих квантово-химических законов (поскольку углерод не может быть "немножко азотом" - закон постоянства состава - основа химии).Ход мысли от одного частного к общему не верен.

Если не воспринимать контекста, в котором всё написано, оно конечно...Ну нервные системы и что?

Действительно - и что - ведь у нас полно систем аналогичного уровня сложности и любой настольный ПК уже давно походя эмулирует сильный ИИ потребляя на это меньше 20 ватт...Эволюционный градиент по их миниатюризации отсутствует

Дададъ - т.е. миллисекунды реакции для какого-нибудь степного прыгунчика, отделяющие его от зубов кобры - ну совсем ничего не значат! А для миллисекунд реакции - нанометры синаптической щели для диффузии нейромедиатора, конечно, тоже!у крупных животных типа китов мы вообще наблюдаем обратное

У сверхкрупных животных типа китов мы наблюдаем просто существование в другом масштабе величин, где даже особо быстрая нервная передача никак не ускорит двигательную активность реальных физических мышц-сухожилий-суставов).Это частный случай из живой природы.

Которая оттачивает их несколько миллиардов или сотен миллионов лет к ряду. Имея же в сто тыщ раз меньшую эффективность вычислительных систем (https://indicator.ru/news/2017/11/22/kletki-sverheffektivnymi-vychislitelyami/), следование рекомендации проф. Преображенского ("молчать и слушать") относительно неё - далеко не самая глупая стратегия на самом деле. Да и зачем технологам самоорганизация?

Действительно зачем - ведь они всегда мечтают пылесосить тундру вручную, а вопросы оптимизации расходов времени, ресурсов и проч. - перед ними никогда не стоят!и много разных управляемых ферментов для управляемой сборки.

Вам хотя бы полную процедуру молекулярного клонирования делать приходилось когда-нибудь (ПЦР-выделение вектора-рестрикция-легирование-трансформация-поиск трансформантов)? Вы знаете как обстоит дело с автоматизацией в этой области? Сколько стоят соответствующие роботы и проч.?-

(вырванное из контекста) - все указанные линейные структуры - это и есть самоорганизация

Т.е. растворённые ТРНК формирующие глобулярный белок на рибосоме - это не самоорганизация, а линейные структуры это вдруг самоорганизация? Ну нету принципиальных различий между ними с плане самоорганизации.Нет у биополимеров и молекулярных машин возможности на каком-то таком полимере делать конкретные присоединения и модификации в строго конкретных и при том высокоспецифических (т.е. уникальных на макромасштабе) местах

Как раз есть. Это делается ферментами. Некоторые ферменты работают даже не только по целевым участкам белка, но и по маркерам, повешенных на них. Специфичность высокая.ДНК-оригами. (...) Эти штуки формируются в далёких от физиологических, неклеточных условиях. При попадании в населённую среду

Вообще-то тема другая. Населённая среда не есть цель для этого направления исследования.Макромеханика ... Физические же соотношения сил и процессов совершенно иные.

Не иные. Гибкое тело молекулы остаётся локализованным. Конформационные изменения не выходят за представления макромеханики гибкого тела. Работа топоизомераз сходна с работой над макромеханическими торсионами.ведь у нас полно систем аналогичного уровня сложности

Речь шла не о сложности, а о технологическом совершенстве. И то, что эту сложную систему тянет больше по-жрать да по-философствовать тоже не характеризует её как вершину возможностей.миллисекунд реакции - нанометры синаптической щели для диффузии нейромедиатора

Как раз для быстрой реакции нервная система эволюционно стремится в увеличению длин аксонов, чтобы была не диффузия, а электрический импульс. Далее жуткое распараллеливание от многих сенсоров к малой группе мышц. Миллисекунды это очень медленно даже по меркам кнопочных телефонов.Которая оттачивает их несколько миллиардов или сотен миллионов лет к ряду.

Несколько миллиардов лет беззаботного безделья и пиршества. Локальный минимум по факту достигнут, поэтому значимого градиента и нет. Адаптация Жизни к ухудшающимся условиям на Земле очень пассивна и медленна, а запас на модернизацию у многоклеточных уже давно исчерпан.полную процедуру молекулярного клонирования ... Вы знаете как обстоит дело с автоматизацией в этой области? Сколько стоят соответствующие роботы и проч.?

Вы хотите эту область работы человека возложить на новую самоорганизованную жизнь ? Цены на роботов кстати не соответствуют себестоимости железа и разработки. Тут всё уже определяется асоциальными группами и самой структурой общества людей. Да, печать ДНК пока не развита, но чтение вполне хорошо развилось вплоть до самодельного секвенирования ДНК протаскиванием через пору...

Кстати по поводуоказались бы в ситуации определения предназначения электронной схемы путём подсчёта количества ножек у радиодеталей.

Сейчас кристаллы процессоров почти так и делают. Выясняют работает ли кусок\модуль процессора, если нет - выключают или понижают номинальные частоты. И получается процессор с меньшей памятью или\и меньшей частотой, или\и с меньшим количеством ядер... и в продажу.-

Т.е. растворённые ТРНК формирующие глобулярный белок на рибосоме - это не самоорганизация

Нет - это как раз в наименьшей степени самоорганизация. Если бы аппарат трансляции формировался путём самоорганизации, то его происхождение - по сути центральная проблема абиогенеза - вообще бы не стояла.

Его сложность пока не редуцирована до механизмов самоорганизации. Но уже ясно, что условия для такой самоорганизации - очень редкая удача.Это делается ферментами.

Ничего из обозначенного НЕ делается белками. Не существует фермента, который бы, отсчитав ровно 136789 мономеров в гомополимере, на 136790-м сделал бы метилирование.Некоторые ферменты работают даже не только по целевым участкам белка, но и по маркерам, повешенных на них. Специфичность высокая.

Недостаточно высокая, чтобы выйти за пределы пары десятков нанометров распознаваемого паттерна. А речь как раз и шла о специфичности в МАКРОмасштабе. Которая доступна только технологиям "сверху-вниз" типа литографии. А "снизу-вверх" - самоорганизацией - только в указанных диапазонах масштабов, уже освоенных живой природой.Вообще-то тема другая.

Вообще-то речь зашла о технологическом применении, если Вы забыли.Населённая среда не есть цель для этого направления исследования.

Если какая-то готовая конструкция может развалиться буквально от плевка, то это налагает на неё совершенно явные и весьма жесткие технологические ограничения.Гибкое тело молекулы остаётся локализованным.

Спасибо, что придумали другое слово взамен уже написанному слову "геометрия". Вот только механика и геометрия ВНЕЗАПНО - две совершенно разные отрасли наук и знаний.Работа топоизомераз сходна с работой над макромеханическими торсионами.

Не более чем электрический ток в проводах похож на ток воды в трубах.Речь шла не о сложности, а о технологическом совершенстве.

Технологическое совершенство достигнуто более двух миллиардов лет назад бактериями, которые реплицируются с эффективностью всего в шесть раз меньше термодинамического предела и придумали несколько каталитически-совершенных ферментов.Миллисекунды это очень медленно даже по меркам кнопочных телефонов.

Медленно для чего? А для автоматического мостового крана многометровой высоты?Локальный минимум по факту достигнут

В случае каталитически-совершенных ферментов достигнут и глобальный максимум не менее чем в 8-10 случаях.Адаптация Жизни к ухудшающимся условиям на Земле очень пассивна и медленна, а запас на модернизацию у многоклеточных уже давно исчерпан.

Жаль только ни один известный мне биолог такого не напишет. Вам это сам Господь Б-г сообщил?Цены на роботов кстати не соответствуют себестоимости железа и разработки.

А чего же на компьютеры она в разы-порядки дешевле-то? Да так, что вычислительная мощность самого простого настольного ПК превосходит практически любой пром. контроллер на порядки? Согласно какому-такому Б-жьему Попущению?Да, печать ДНК пока не развита

Настолько неразвита, что я любую мне нужную последовательность могу заказать за сущие копейки и она придёт через неделю-две мне по почте.

Фокус только в том, что последовательность эта будет весьма _короткая_. Безусловно - олигонуклеотиды легируются ферментами в длинные цепочки вплоть до целых хромосом как у Крейга Вентера. Вот только цена таких процедур растёт уже ниразу не линейно относительно требуемой длины. Как раз в силу всё тех же различий между химией и механикой.Сейчас кристаллы процессоров почти так и делают.

Как так-то? Тупо беспорядочно насыпают транзисторы в схему в надежде что заработает? Facepal...Выясняют работает ли кусок\модуль процессора, если нет - выключают или понижают номинальные частоты.

Конструирование и тестирование - это кагбе "несколько" принципиально разные процессы - не находите?-

В целом интересно общаться с вами, но чего-то у вас имеется тенденция перехода на личности и в сарказм.

Спасибо, что придумали другое слово

Это вы как раз придумали противопоставление механики и геометрии. С точки зрения физики, механика заканчивается там, где начинается квантовая механика, и локальность это вполне нормальный критерий этого перехода.Настолько неразвита, что я любую мне нужную последовательность могу заказать за сущие копейки и она придёт через неделю-две мне по почте.

Так любую или короткую?

Фокус только в том, что последовательность эта будет весьма _короткая_.Тупо беспорядочно насыпают транзисторы в схему в надежде что заработает? Facepal...

Palm. А в эукариотической клетке тоже не тупо и не беспорядочно. Кинезины таскающие пузырики, аппарат Гольджи с регулированием, поры всякие, мембранные белки...Конструирование и тестирование - это кагбе "несколько" принципиально разные процессы - не находите?

Нет, особенно в природе. Тут тоже конструирование не просто учитывает сортировку при тестировании, но тестирование является частью конструкторской работы.Не существует фермента, который бы, отсчитав ровно 136789 мономеров в гомополимере, на 136790-м сделал бы метилирование.

Если гомополимер на длине 136789 есть "узел" определённой достаточно уникальной специфичности, то фермент сделает это легко.Если какая-то готовая конструкция может развалиться буквально от плевка, то это налагает на неё совершенно явные и весьма жесткие технологические ограничения.

Эти ограничения только в плюс к контролю за этой системой. Пока что основная "жёсткость" находиться в мозгах разработчиков, а герметичный реактор это мелочи.-

Это вы как раз придумали противопоставление механики и геометрии.

Что-то запамятовал - где в геометрии понятия трения, давления, температуры, вязкости и т.п.?А в эукариотической клетке тоже не тупо и не беспорядочно. Кинезины таскающие пузырики, аппарат Гольджи с регулированием, поры всякие, мембранные белки...

Вы минимальный размер свободноживущей эукариотической клетки с развитым цитоскелетом видели? Вы полагаете в мембранах поры и рецепторы размещены с точностью до молекулы (а молкеула это как раз и есть ближайший аналог транзистрора в клетке)?но тестирование является частью конструкторской работы.

А где оно не является-то?Если гомополимер на длине 136789 есть "узел" определённой достаточно уникальной специфичности

То это уже не гомополимер. По определению. И этот узел там тогда должен откуда-то сначала появиться - вот и спрашивается: откуда и как именно?Эти ограничения только в плюс к контролю за этой системой.

Тащемта, с контролем практически всех нормально спроектированных систем особых проблем не наблюдается. А вот со стойкостью и долговечностью - очень часто.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Панцирь диатомеи состоит из двух перекрывающихся створок, соединенных друг с другом подобно мыльнице, соединяющих створки поясковых ободков