ПЦР-диагностика для персика и сливы

Елена Воронина, Михаил Карташов

«Наука из первых рук» №4, 2018

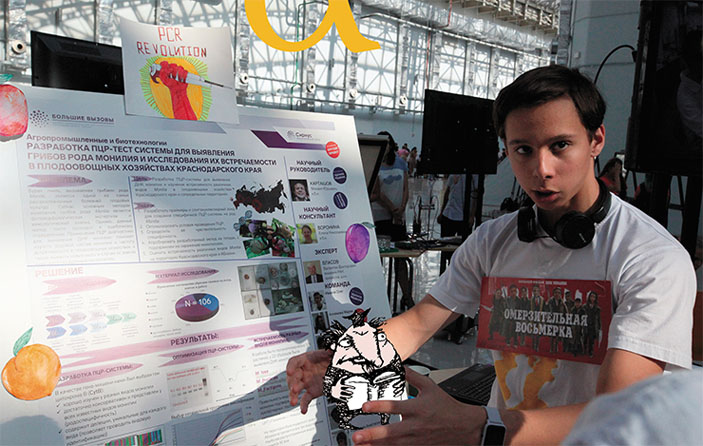

Под сухим агрономическим термином «косточковые и семечковые плодовые культуры» скрывается огромное вкусное разноцветье наших любимых фруктов. Но склонность к этим земным плодам питает и множество крупных и мелких вредителей, включая микроскопические грибки, чьи аппетиты приводят к большим потерям урожая. В 2018 г. в сектор «Агропромышленные и биотехнологии» научно-технологической программы «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус» поступил запрос от сочинского Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур, в котором ученые поставили перед школьниками практическую задачу — провести видовую идентификацию фитопатогенных грибов, вызывающих бурую гниль плодов, и оценить их встречаемость в хозяйствах Краснодарского края и сопредельной территории.

Все мы недаром любим фрукты и ягоды: это не просто вкусные, но и очень полезные продукты питания, содержащие большое количество сахаров, жиров, органических кислот, витаминов и других биологически активных соединений, а также макро- и микроэлементов, необходимых для нормального обмена веществ. Систематическое употребление в пищу этих плодов помогает предупредить авитаминозы, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные заболевания, а также способствует поддержанию иммунитета при инфекциях. Российский Минздрав рекомендует каждому из нас употреблять не менее 100 кг фруктов в год, что в пересчете на день равно примерно двум средним яблокам или почти трем персикам. Нужно ли говорить, что большинство россиян эту норму не выполняют...

Кажется, что фрукты, в отличие от овощей и зелени, растут на дереве сами по себе. Но это, конечно, не так. Одна из проблем производителей — болезни, которые снижают продуктивность растений, ухудшают качество плодов, а иногда приводят к гибели целых массивов плодоносящих деревьев. Многие из наиболее опасных и трудно поддающихся лечению болезней плодовых культур вызываются микроскопическими фитопатогенными грибками-микомицетами.

Одной из самых распространенных и серьезных болезней косточковых и семечковых плодовых культур в мире является бурая гниль, или монилиоз, возбудителями которой служат грибки рода Monilia (Monilinia). Болезнь первоначально проявляется на бутонах, а затем распространяется на побеги и листья, которые поникают и засыхают, как будто обожженные, недаром эту болезнь называют еще «монилиальный ожог» (Holb et al., 2013). Инфицируются и плоды на всех стадиях развития, в большей степени — во время созревания. Мякоть плодов буреет и размягчается, становясь губчатой, многие из них опадают. Потери урожая могут достигать 80%, и это касается урожая не только «на дереве», но и в хранилищах.

К основным плодовым культурам, наиболее часто поражаемых монилиозами, относятся яблони, груши, персики и алыча, а также такие субтропические культуры, как фейхоа и цитрусовые (черноморское побережье Северного Кавказа является единственным в России регионом, где эти теплолюбивые растения произрастают в открытом грунте). Спектр возбудителей бурой гнили также широк. Считается, что наиболее часто деревья поражаются представителями трех видов монилий: M. fructigena, M. Laxa и M. fructicola. Последний характеризуется быстрым ростом и большим числом спор, к тому же этот вид наиболее изменчив и устойчив к фунгицидам (Papavasileiou et al., 2016).

Виды этого рода традиционно определяются на основе морфологических признаков самих грибов и их колоний, для чего образцы нужно культивировать в течение 10 дней (Leeuwen van et al., 2002). Но из-за сходства морфотипов различить таким способом разные виды не всегда удается. Трудоемкость, длительность и ненадежность — основные недостатки классических методов диагностики монилий.

Для контроля за изменчивостью популяционного состава этих фитопатогенных грибков и оценки риска их распространения требуется надежный, быстрый и не очень дорогостоящий метод диагностики. На сегодняшний день этим требованиям отвечают тест-системы на основе полимеразной цепной реакции (ПЦР), широко использующиеся для диагностики различных патогенов.

ПЦР: как это работает

ПЦР (полимеразная цепная реакция) — это метод, позволяющий неограниченно «размножать» фрагменты ДНК. По сути, он повторяет процесс репликации (удвоения ДНК), который идет при обычном размножении клетки. При проведении ПЦР двухцепочечная спираль ДНК разделяется, и к полученным цепочкам в определенных местах прикрепляются затравки-«праймеры». Праймеры служат «точкой отсчета», с которой фермент ДНК-полимераза начинает синтезировать комплементарную цепочку на одноцепочечном фрагменте.

Обычно при проведении ПЦР выполняется несколько десятков циклов, и в каждом из них фрагмент ДНК удваивается, в результате чего в пробирке накапливается несколько миллионов копий. Какой именно фрагмент ДНК будет синтезироваться в ПЦР, зависит от праймеров. Их подбирают таким образом, чтобы последовательность была уникальна для исследуемого объекта. Если целевой ДНК в пробирке нет, то и реакция ПЦР не пойдет. Таким образом с помощью ПЦР можно определить в образце присутствие ДНК конкретного патогена.

«Ловим» ДНК

Участникам июльской проектной смены программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус» сотрудниками Института химической биологии СО РАН и ГНЦ ВБ «Вектор» был предложен проект по разработке ПЦР-тест-системы для определения грибов рода Monilia и выявления их встречаемости в плодово-овощных хозяйствах Краснодарского края. Подобного рода исследования в этом регионе ранее не проводились.

Школьники с помощью к. б. н. Л. С. Самариной и Е. В. Михайловой из ВНИИ Цветоводства и субтропических культур собрали образцы различных частей плодовых деревьев с видимыми признаками поражения грибками. Для анализа также использовались плоды, собранные сотрудниками института на территории Сочинского, Туапсинского, Апшеронского и Крымского районов Краснодарского края и черноморского побережья Абхазии. Объектами исследования стали косточковые (персики, сливы, алыча, абрикосы, черешни) и семечковые (яблони, груши, фейхоа, мандарины, мушмула) плодовые культуры.

Точность ПЦР-тест-системы, разработанной в ИХБФМ СО РАН для определения грибов рода Monilia, была проверена на контрольных образцах, которые одновременно содержали ДНК чистых культур трех видов монилий (M. fructigena, M. Laxa и M. fructicola), пяти видов других патогенных грибов, а также одного насекомого и человека. ПЦР в режиме реального с использованием специфичных праймеров и ДНК-зондов выявила в этих образцах только ДНК монилий, «проигнорировав» всю остальную

Для определения грибов с помощью ПЦР-тест-системы была выбрана нуклеотидная последовательность митохондриального гена CytB, кодирующего цитохром В — один из железосодержащих мембранных белков, компонент дыхательной цепи. Тест-система была сконструирована таким образом, чтобы использовать для идентификации грибной ДНК как классический гель-электрофорез, так и «ПЦР в реальном времени» с использованием ДНК-зондов (короткоцепочечной ДНК).

В нашем случае зонды должны специфично выявлять грибы рода Monilia, не давая положительного результата в случае схожих фитопатогенов. Поэтому путем сравнения всех известных вариантов гена CytB для Monilia и нескольких близкородственных грибов были выбраны участки ДНК, которые у разных родов наиболее сильно различаются. «Нацеленные» на эти фрагменты зонды «вылавливают» в пробирке только ДНК монилий. Различить же отдельные виды рода можно с помощью электрофореза по длине полученных ПЦР-продуктов.

Праймеры и ДНК-зонды были предварительно разработаны и синтезированы в ИХБФМ СО РАН методистом направления Е. Н. Ворониной. Под руководством М. Ю. Карташова ребята познакомились с такими важными понятиями, как специфичность и чувствительность тест-системы, узнали, какие факторы влияют на эффективность этой методики. Они научились выделять ДНК, проводить электрофорез и ПЦР и самостоятельно провели тестирование всех собранных образцов.

По данным ПЦР-диагностики, проведенной участниками проекта, на черноморском побережье Краснодара бурая гниль поражает большинство из исследованных косточковых и семечковых плодовых культур

На основе результатов «ПЦР в режиме реального времени» в 25 из 106 образцов обнаружилась ДНК грибов рода Monilia. Все образцы с положительным результатом были подвергнуты электрофоретическому анализу для определения конкретных видов. Правильность видовой идентификации была позднее подтверждена путем секвенирования фрагментов ДНК грибов в ЦКП «Геномика» СО РАН (Новосибирск).

При реализации проекта были получены оригинальные данные по встречаемости фитопатогенных грибов рода Monilia в российских субтропиках. Оказалось, что на черноморском побережье Краснодарского края и сопредельной Абхазии бурая гниль наиболее часто поражает сливы, персики и черешни; этой болезнью страдают также алыча, яблони и мушмула.

Здесь встречаются все три исследованных вида, но наиболее широко распространена M. laxa, что хорошо согласуется с данными литературы. На сливе, собранной на опытном поле ВНИИ цветоводства и субтропических культур вблизи г. Сочи, обнаружена ДНК M. fructigena.

Распространение различных видов фитопатогенов рода Monilia на черноморском побережье по данным проекта программы «Большие вызовы»

Самым неожиданным результатом стал факт широкого распространения вида M. fructicola, обнаруженного на яблоках, персиках и мушмуле. Ранее этот фитопатогенный вид не был зарегистрирован в европейской части России, к тому же для нашей страны и Европейского Союза он является карантинным. Все эти новые данные делают мониторинг грибов рода Monilia очень актуальной задачей, а также требуют корректировки профилактических мер и принятия программ по фунгицидной обработке пораженных садов.

Черешня, пораженная M. fructicola. © CC BY-SA 3.0 Some rights reserved by Mary Ann Hansen

Таким образом, при участии в первом серьезном исследовании одного из важнейших патогенов сельскохозяйственных культур Черноморского побережья школьникам не только удалось поработать в настоящей лаборатории и освоить под руководством опытных наставников современную технологию ПЦР-диагностики, но и почувствовать вкус нового открытия.

В публикации использованы фото В. В. Власова

Литература

1. Глик Б., Пастернак Д. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение: Пер. с англ. М.: Мир, 2002. 589 с.

2. Котина Е. ПЦР в реальном времени, или Кое-что из жизни цианобактерии // Химия и жизнь — XXI век. 2009. № 3. С. 10–13.

3. Патрушев Л. И. Полимеразная цепная реакция и другие способы амплификации ДНК и сигналов // Искусственные генетические системы. Т. 1: Генная и белковая инженерия. М.: Наука, 2004. С. 192–223.

4. Ребриков Д. В., Саматов Г. А., Трофимов Д. Ю. ПЦР в реальном времени. 4-е изд. М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. 223 с.

5. Смольякова В. М. Болезни плодовых пород юга России. Краснодар: Весть, 2000. 192 с.

Главными симптомами монилиозов являются светлые, беспорядочно разбросанные или расположенные цепочками «подушечки», которые состоят из рыхлого сплетения вегетативных и репродуктивных элементов грибков-монилий. На фото — плоды яблони и сливы, пораженные монилией фруктовой (M. fructigena). © CC BY-SA 3.0. Some rights reserved by Sanja565658 and Rasbak